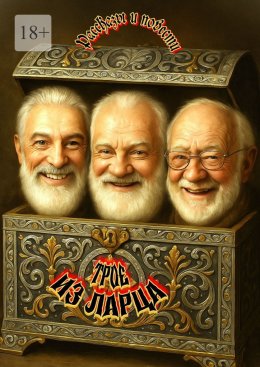

Трое из Ларца. Рассказы и повести

Составитель Леонид Куликовский

© Леонид Куликовский, 2025

© Валентин Лебедев, 2025

© Василий Шарапов, 2025

© Леонид Куликовский, составитель, 2025

ISBN 978-5-0068-5735-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание.

* * *

Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве. В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве горячее солнце, гуще трава, обильнее дожди, темнее небо и смертельно интересен каждый человек. Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным – будь это плотник с набором фуганков, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет. Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам от детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов, разница между ними невелика. Ощущение жизни как непрерывной новизны – вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Константин Паустовский

ТРОЕ из ЛАРЦА

или «В начале было слово…»

Крылатое изречение сатирика Евгения Вагановича Петросяна: «Врун в детстве во взрослой жизни становится либо дипломатом, либо писателем», не сразу приобрело для меня осязаемую и результативную составляющую жизнедеятельности.

«В начале было Слово», но не Слово Божественной Ипостаси, а слово отца моего, держащего в руках бритвенный ремень для приложения к моей заднице. Он пристально смотрел в мои невинные, часто мигающие глазки, когда я напористо врал ему, что не брал его молотка с верстака, который почему-то оказался на чурке в конце огорода среди искорёженных шестерёнок и обломков пружины старенького, но исправно нёсшего свою службу обшарпанного будильника.

Потом, в пятом классе, было слово учителя русского языка и литературы Валентина Михайловича, склонившегося надо мной и указывающего в мою тетрадку с сочинением, где было написано: «Израильские экстремисты вероломно напали на Объединённую Арабскую Республику!»

Я-то наивно полагал, что уважаемый педагог при всех одноклассниках похвалит меня за такое заковыристое слово «экстремист!», но у него внезапно побагровел крупный нос. Он громко потребовал от меня объяснить, что значит сие. Я в ответ что-то пролепетал несуразное, типа – «нехорошие люди». В классе раздался смех, а следом в мою физиономию полетели клочки разорванной тетрадки. Весь в слезах выскочил из класса и забился в дальний угол школьного гардероба.

Я очень хотел походить на свою старшую сестру, любимицу нашего учителя словесности; она была примером для всех учеников школы как неподражаемо и умно пишущая сочинения на любую предложенную тему, используя витиеватые, непонятные для меня слова, и за это получала одни пятёрки. По своей наивности и я решил блеснуть перед Валентином Михайловичем, дескать, и мы могём удивлять и восхищать своими «энциклопедическими» знаниями!

Став взрослее, я подружился с Женькой, сыном того же учителя русского и литературы, и почти всё свободное от домашней обязаловки время вчитывался в слово писателей-фантастов Стругацких и Беляева. И всё это – с позволения нашего многоуважаемого Валентина Михайловича Митрофанова, властелина подпотолочных стеллажей с русской, советской и зарубежной литературой.

В долгие зимние ночи, стащив у сестры толстую книгу французского романиста, я с головой укрывался одеялом. Полулёжа на здоровенной подушке, втыкал между грудью и подбородком включённый китайский фонарик, с упоением и трепетом вчитывался в строки, повествующие о захватывающих проделках влюбчивых иноземцев.

Внезапно отдёргивалось одеяло, и цепкая рука отца выдёргивала фонарик. Сурово сдвинув брови, батя высвечивал обложку книги и в растяжку, с сокрушительным обличением произносил:

– Та-а-ак… МопОссаном интересуемся? А не рановато ли?! Завтра поговорим! А сейчас спать!

Конечно же, отец не знал, кто он, этот МопОссан, и про что пишет. Но факт тот, что малолетний сын втайне читает толстую книгу, наталкивало на мысль, что отпрыск занимается вопиющим непотребством!..

В старших классах слово было молвлено в письмах знакомым девчонкам. Их было несколько. И всем хотелось писать и писать! Это было предтечей освоения эпистолярного жанра.

Не думаю, что это было злонамеренным действом – подчинить трепетные сердца девиц ажурным слогом. Вернее всего, мною руководила неосознанная сила самовыражения, от которой я получал удовольствие.

Сестра, обнаруживая под моей подушкой ответные послания, частенько стыдила меня за подобную «всеядность».

– И тебе не стыдно им всем признаваться в своей любви?

На что следовал уклончивый, полный наигранного удивления ответ:

– Но я же не виноват, если они все мне нравятся!

В театральном институте моё враньё начало приобретать форму предлагаемых обстоятельств. Здесь я оказался, как пескарь в чистой проточной воде, среди подобных себе «единовралей»!

Ползая по несвежему полу аудитории актёрского мастерства, мы «врали» своим педагогам, что являемся собирателями ягод (сценические этюды на беспредметные действия), либо представляли себя заядлыми рыбаками. Сосредоточенно разматывали воображаемые удочки, нанизывали на несуществующие крючки воображаемых червячков, замерев, сидели на корточках, вперив свои очи в воображаемый водоём, и с рёвом выдёргивали на воображаемый берег огромных, гнущих до треска удилища не существующих в реальности рыбин! Навыки, приобретаемые в этих упражнениях, способствовали нашему психофизическому раскрепощению и избавлению от боязни «четвёртой стены», то есть публики.

На выпускном курсе мы уже работали словом и телом в образах героев – ролях, служивших нам, будущим драматическим артистам, путёвкой в жизнь на большую театральную сцену.

Городской драмтеатр, в труппу которого я влился по окончании института, представлял сложный многофункциональный производственный организм, в который были включены художественно-постановочная часть, создающая материальное оформление спектаклей (столярный, бутафорский, живописно-декорационный, пошивочный, костюмерный, реквизиторский цеха, службы освещения, механики сцены и электрооборудования). Эти подразделения отвечают за изготовление и эксплуатацию декораций, костюмов и реквизита для создания спектаклей.

Творческий состав – это нерушимая связка актёров и режиссёра, определяющих сценическое действо каждый вечер.

…И было слово режиссёра, молвленное при распределении ролей.

Моим дебютом на профессиональной сцене стала эпизодическая роль Профоса, начальника полиции, по пьесе Григория Горина – «Тиль Уленшпигель».

История, представленная на сценических подмостках, повествовала о событиях нидерландской революции шестнадцатого века, о борьбе народа Фландрии за свободу.

Главный герой Тиль воплощал собой вольный и независимый дух, которому претил осёдлый образ жизни.

От читки пьесы, являвшейся своего рода эскизом, наброском будущей постановки, (где определялись события, взаимодействия между героями и сверхзадачи в целом, и где занятые актёры использовали только свою речь) – до разводки и построения мизансцен с условными выгородками и элементами реквизита уже на сцене – весь этот временной промежуток был настолько увлекательным и всепоглощающим, что мы, участники этого будущего фейерического действа, которое на будущей премьере поразило зрителя масштабными спецэффектами, искромётными танцами и трюками, не ведали ни усталости, ни голода, ни жажды!..

Потом было слово зрителя, прессы районной и краевой – во время гастролей. Слово, которое грело и мотивировало на профессиональный рост. Были и главные роли. Стали узнавать на улицах, жать руку.

Однако, со временем меня начинало свербить сомнение в правильности выбора профессии актёра. Почему?.. Во-первых, драматическое искусство подразумевает беспрекословное подчинение актёрской братии воле режиссёра. И меня эта привязка начинала угнетать и раздражать. А, во-вторых, вхождение в роль, образ сценического героя, было настолько въедливым, что порой лишал сна. И настал тот печальный момент, когда я покинул театр…

Наступил затянувшийся на десятилетия период безвременья и эмоциональной инерции, время, когда все события вокруг тебя происходили вне какого-либо порядка и перспективы. От гнёта уныния спасало чтение. Читал много и по ночам (когда не было сна), закрывшись от домашних в ванной комнате. Круг общения был сведён до минимума: жена, дети и личная физиономия в зеркале, отображающая скорбь ветхозаветных евреев, исходящих из Египта…

И прозвучало слово из уст сестры моей. Она трудилась в редакции районной газеты.

Взглянув на мою скисшую рожу, предложила попробовать себя на писательской ниве, в малых формах: последняя страница имела рубрику «Новые имена».

Прочитав в моих глазах сомнение и растерянность, сестра ободряюще потрясла за плечи и, улыбнувшись, сказала:

– У тебя обязательно получится! Вспомни, как ты крутил эпистолярные романы с многочисленными девицами, врал, не краснея, про свои высокие чувства, убаюкивая их бдительность высокопарным стилем! И, ведь, верили же тебе? Поверят и теперь!.. Вот тебе тема, – сестра подала мне сложенный вдвое листок, – К завтрашнему утру заметка должна быть у меня на редакционном столе. Договорились?

Я, резко выдохнув, дал согласие.