1837 год. Скрытая трансформация России

УДК 94(47+57)«1837»

ББК 63.3(2)521.2

В31

Редактор серии Д. Споров Перевод с английского С. Карпова

Пол Верт

1837 год. Скрытая трансформация России / Пол Верт. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Что такое Россия»).

Россию эпохи Николая I принято рассматривать как драматический период консервативного поворота, общественного застоя и укрепления автократической власти. Книга историка П. Верта стремится доказать, что будущая реформаторская эпоха зарождалась в недрах этих «темных времен». В центре внимания автора – 1837 год, который вобрал в себя много заметных событий: смерть Пушкина, пожар в Зимнем дворце, строительство железных дорог, возникновение провинциальной прессы, становление русской оперы, первый визит Романовых в Сибирь и т. п. Каждая глава посвящена отдельной сфере российской социальной жизни того периода – культуре, прессе, идейным исканиям, промышленности, религии и т. д. Анализируя основные векторные линии развития страны, П. Верт делает вывод, что 1837 год стал поворотным годом для вступления страны в современную эпоху, колыбелью «тихой революции» – медленной, потаенной, но фундаментальной трансформации общественно-политического устройства страны. Пол Верт – профессор исторического факультета Университета Невады, специалист по российской истории.

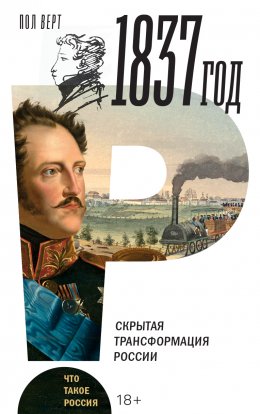

В оформлении обложки использованы: Фрагмент портрета Николая I. Неизвестный художник. 1836 г. Национальный музей в Варшаве; фрагмент раскрашенной гравюры «Поезд Царскосельской железной дороги». К. П. Беггров. 1840-е гг. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 2025. Фото: Антонов Н. Н., Регентов И. Э.

ISBN 978-5-4448-2900-4

© Paul W. Werth, 2021

© С. Карпов, перевод с английского, 2025

© Т. Яржомбек, иллюстрации, 2025

© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Предисловие

Мне как человеку, который предлагает сегодняшнему читателю прочесть книгу о России в 1837 году, неплохо бы для начала объясниться. Знакомые с российской историей помнят, что в том году на дуэли погиб Александр Пушкин, величайший поэт России. Некоторые, возможно, знают, что в том же году в России открылась первая железная дорога. Но большинство вряд ли назовет еще что-либо примечательное. Тем более что в истории России несложно отыскать другие годы, которым можно было бы посвятить целую книгу, и такие «книги о годе» становятся все заметнее в научно-популярной историографии. Но главная задача моей книги – показать, что именно 1837‑й, хотя с первого взгляда это и не представляется очевидным, переполнен событиями и значим для истории страны и что – слегка утрируя – можно утверждать: не понимая, что в том году произошло, невозможно понять Россию.

Данный проект – результат почти тридцатилетних исследований (в основном на религиозную тематику), которые раз за разом привлекали мое внимание к критически важным изменениям, произошедшим в 1830‑е годы. Чем больше я изучал разнообразные пласты российской истории, тем больше убеждался в своем первом впечатлении. В идеале я бы взял четырехлетку (1836–1839), но с точки зрения книжного рынка ни такой период (четыре года), ни само слово («четырехлетка») неинтересны – и тогда я решил, что хватит и года. Сильным доводом в пользу 1837‑го послужила гибель Пушкина, а дальнейшие исследования подтвердили, что, пусть и с натяжками, у меня получится то, что я задумал. А уж заметив, что и мой родной город Чикаго, и моя студенческая альма-матер (колледж Нокс) основаны в 1837‑м, я понял, что сама судьба велит мне приступить к работе над этой книгой. Представляет она на самом деле какую-либо ценность или нет – решать читателю.

Благодарности

Стефани Айрленд, Дэвид Макдональд, Элизабет Нельсон, Виллард Сандерленд и покойный Эндрю Белл (1963–2017) поддержали этот проект, когда сам я еще опасался, что он окажется интересным только для меня. На раннем этапе кружок исследователей русской истории в Беркли подтвердил, что проект действительно стоит усилий, и за приглашение я благодарю Клариссу Ибарру. Некоторые разделы книги стали информативнее благодаря коллегам из следующих университетов: Европейского университета (Санкт-Петербург), Токийского университета, Вашингтонского университета, Нью-Йоркского университета, Высшей школы экономики (Москва), Университета Назарбаева (Казахстан), Аризонского университета, Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Невадского университета (Лас-Вегас). Коллеги делились со мной идеями, критическими соображениями, материалами, ответами на сложные вопросы и иногда алкоголем; это были: Йоко Аосима, Надежда Балацкая, Грег Браун, Елена Кэмпбелл, Дэвид Дарроу, Михаил Долбилов, Джефф Иден, Кэтрин Евтухов, Виктория Фреде, Гэри Хамбург, Мами Хамомото, Джон Хэй, Джеймс Ховард, Хубертус Ян, Иоанна Кепка, Игорь Христофоров, Янни Коцонис, Скотт Леви, Мария Луковская, Ольга Майорова, Марк Мазовер, Сьюзан Макэффри, Наталия Мазур, Патрик Майклсон, Дэвид Мун, Александр Моррисон, Норихиро Наганава, Екатерина Правилова, Стивен Ригг, Джефф Шауэр, Бенджамин Шенк, Таку Синохара, Джефф Симпсон, Барбара Скиннер, Сьюзан Смит-Питер, Дарюс Сталюнас, Гульмира Султангалиева, Бенджамин Тромли, Улжан Тулешова, Ария Удри, Тедди Улдрикс, Елена Вишленкова, Алексей Волвенко, Ричард Уортман и Даниил Завлунов. Несколько коллег проявили исключительное терпение и прочитали всю рукопись, а потому несут особую ответственность за все погрешности моей работы: Эндрю Дженкс, Джей Джонсон, Стивен Ловелл, Лори Манчестер, Екатерина Рахилина и Уильям Розенберг. Комитет по академическим отпускам в Невадском университете, офис вице-ректора Невадского университета, декан Колледжа гуманитарных наук и кафедра истории предоставили средства и время, освободив меня от основных обязанностей, для проведения необходимых исследований и написания книги. Даниел Верт задал мне вопрос, позволивший по-новому взглянуть на содержание 8‑й главы, а Елизавета Зуева поддерживала меня на протяжении всей работы.

Введение

Разве не находите Вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?

Александр Пушкин. Письмо П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г. 1

Когда бой часов возвестил начало 1837 года, немногие в России могли себе представить, что им уготовано в ближайшем будущем. Между тем конец и начало 1837‑го были отмечены великими бедствиями. В январе страна лишилась своего величайшего поэта – в смертельной дуэли погиб Александр Пушкин, и это событие встало в основу формирования его культа, по сей день являющегося важной составляющей культурной идентичности страны. В декабре в большом пожаре Российская империя лишилась своего величайшего архитектурного произведения – Зимнего дворца, который, подобно фениксу, возродился из праха спустя всего полтора года. Но были и другие знаковые события в этом примечательном году. С первой постановкой оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», осуществленной накануне 1837 года, зародился русский музыкальный национализм; одновременно с развитием провинциальной прессы расцвела жизнь регионов. Крамольные послания Петра Чаадаева всколыхнули общество и разожгли дебаты о национальном характере России, ее отсталости и месте в мире. На Западе Россия строила смелые планы по распространению православия среди грекокатоликов, а на востоке готовилась завоевывать Хивинское ханство. Цесаревич отправился в большое путешествие по империи, которое широко освещалось в прессе, популяризировавшей личность будущего царя. Государственные крестьяне, составлявшие почти половину сельского населения России, в результате реформы П. Д. Киселева получили новое начальство – возглавленное им Министерство государственных имуществ, энергично приступившее к проведению реформ и просветительству. Состоялся дебют и главного символа индустриального прогресса – паровой железной дороги. Таким образом, важными событиями были отмечены все сферы жизни – от культуры, религии и идеологии до имперской политики, сельского хозяйства и промышленности.

Внимательный читатель заметит, что все эти события различаются по характеру, длительности и значению. Одни – как гибель Пушкина и пожар в Зимнем дворце – несчастные случаи. Другие отражают многолетние процессы, которые начались задолго до 1837‑го и закончатся много позже. Третьи – как опера Глинки и железная дорога – представляют моменты метафорического рождения. Пытливый читатель спросит (вежливо склонив голову набок), а скептический – потребует ответа (возмущенно сложив руки на груди): «Что же связывает эти разрозненные события и процессы, кроме совпадения по времени?»

Прежде всего, не будем так просто списывать само совпадение по времени. Научная традиция обычно требует сосредоточиться на конкретном историческом вопросе, отделять проблему или процесс от общего течения истории. Здесь же подход иной. Делая скидку на неизбежный случай, благодаря которому все это само собой выпало на один конкретный год, я хочу показать: для современников все то, что мы, ученые, обычно рассматриваем отдельно, происходило одновременно. Реальный опыт не укладывается в одну тему или одно направление.

Но можно пойти и дальше. Идея этой книги в том, что 1830‑е годы в России – период значительных по масштабу развития, инноваций и вызванных ими последствий, а 1837‑й – ключевой год начала современной эпохи в Российской империи. Такие заявления могут вызвать вопросы. По традиции принято считать, что время правления Николая I (1825–1855) – период консервативного застоя, когда «жандарм Европы» обеспечивал порядок за пределами России и укреплял самодержавие в самой стране. Так и 1837‑й большинство исследователей рассматривают как совершенно заурядный год. Ни великих волнений, ни смены правителя, ни крупных зарубежных войн, ни заметных преображений общественного или политического строя. Крепостничество по-прежнему определяло жизнь сельской части России, самодержавие оставалось неуязвимым до 1905 года. Все это правда. И все-таки я заявляю, что корни множества характерных и заслуживающих внимания свойств современной России можно найти уже в этом исключительном, хоть и неприметном году. В немалой степени Россия стала той, какой стала, благодаря 1837 году.

Я утверждаю, что разнообразные события 1837 года и вокруг него можно приравнять к «тихой революции» – этот термин намеренно противоречив и даже парадоксален. Данная революция – не мгновенный слом существующего политического или общественного строя (как было во время Великой французской и Октябрьской революций), а радикальное и масштабное переосмысление их устройства и организации – по крайней мере, их восприятия (как было в промышленной революции или революциях цен). Я утверждаю, что в 1830‑х годах Россия претерпела ряд перемен, которые привели к появлению новых институтов, идей и прежде неизвестного опыта. Таким образом, 1837‑й – переломный год, когда разные курсы исторического развития пересеклись и породили новые. Последствия можно обнаружить много позже – в виде важных характеристик России в поздний царский, советский и даже постсоветский периоды. Таким образом, хотя в центре исследования стоят эти двенадцать месяцев, в повествовании также рассматриваются далеко идущие последствия описываемых событий и объясняются дальнейшие проявления тенденций, заметных уже в тот ранний момент. То есть я предлагаю не историю отдельно взятого 1837 года, но размещаю этот год в общей хронологии.

Однако, чтобы не слишком акцентировать важность этих изменений и показать, что большинство подданных российского императора жили своей частной жизнью, не осознавая всей важности происходящего, я называю эту революцию «тихой». Все, что произошло в России в 1837‑м, важно и временами откровенно драматично; многие современники – например, Пушкин, как это видно из эпиграфа, – чувствовали, что грядет нечто великое. Но данные процессы развивались мирно и скрытно: не суета и волнения, а спокойствие и ненавязчивость. В отдельных случаях важность тех событий открывалась только по прошествии времени, когда 1837 год уже сыграл свою роль, послужив началом, переломом или примечательным периодом общего континуума. Если вкратце, хоть я и говорю о чрезвычайно важных последствиях 1837 года, помню о том, что многие тогда ничего особенного не замечали. Это одновременно заурядный и исключительный год.

Также я утверждаю, что при всем разнообразии описанных событий каждое по-своему сыграло важную роль в сплочении России. В каких-то случаях роль очевидна: открытая в 1837 году железная дорога в конце концов соединит удаленные части страны, что невозможно было и представить на рубеже XVIII и XIX веков. Обращение 1,5 миллионов грекокатоликов в православие сильнее связало с центром западную часть России (всего полвека назад это была территория Польши). Учреждение Министерства государственных имуществ объединило управление многочисленным слоем населения – государственными крестьянами, способствовав сплочению крестьянского населения России вообще. В других случаях эффект был не столь заметным, но тем не менее сильным. Появление провинциальной прессы создало в стране общую интеллектуальную среду – как ни парадоксально, к этому привело именно сосредоточенность каждого издания на уникальности своей губернии. Путешествие цесаревича, вызвавшее бурные проявления верноподданнической любви и восторга, объединило разные регионы, разбросанные на огромных географических расстояниях. Опера Глинки на многие десятилетия выразила на музыкальном языке стремление к единению монарха и народных масс. К тому же привел и пожар в Зимнем дворце, вызвавший выражения солидарности народа с царем, общее стремление к обновлению. Смерть Пушкина объединила многих в трауре, а его культ, хоть и развивавшийся постепенно, стал культурным клеем как для последнего периода империи, так и для СССР – и служит современной России до сего дня. Даже провальная военная кампания в Центральной Азии помогла объединить пограничные степи с «Большой землей» – Россией, что стало ключевым этапом включения казахов в российскую управленческую и культурную орбиту. Короче говоря, в качестве последствий «тихой революции» в России 1837 года можно назвать интеграцию, усиление единства народов благодаря разнообразным институтам и практикам, а также распространение общего опыта на огромных пространствах империи.

Другими словами, 1830‑е годы – критический момент в национальном строительстве России. Империя по-прежнему расширялась, а имперское мышление по-прежнему было характерно для правящей элиты. Но теперь уже проявлялись более видные элементы национального сознания, и разные части страны – или как минимум ее православное ядро – начали сплачиваться в единое целое, отличное от удаленных и пограничных территорий. То есть внутри империи зарождалась русская нация. Пушкин стал национальным поэтом (и его почитание усилилось из‑за романтической истории его гибели), а Глинка подарил России, как считали многие, национальную музыку и собственную оперу. Обращение грекокатоликов отчасти задумывалось для консолидации зарождающейся русской нации, а пожар в Зимнем дворце показал, что он принадлежит не только императорской семье, но и всему народу. Размышления Чаадаева о месте России в мире – это тоже исследование, посвященное русской нации. Между тем провинциальная пресса документировала появление этой нации и заодно выступала в роли ее повитухи. В 1830‑х годах образование нации стало идеологической задачей режима и источником вдохновения для многих российских мыслителей. Я полагаю, что при ближайшем рассмотрении событий 1837 года мы видим становление нации в конкретных институтах и практиках – от оперы и поэзии до газет и дворцов.

Мои основные тезисы в целом основаны на собрании нижеследующих эпизодов, но каждая глава задумана как более-менее независимый исторический очерк, который можно читать и сам по себе. Читатель может интересоваться железными дорогами, но быть равнодушным к религиозным вопросам или восхищаться оперой, но пренебрегать провинциальными газетами. Хотя, конечно, если кто-то станет рассматривать эти сферы жизни по отдельности, он ограничит свой кругозор и лишит себя удовольствия от получения новых знаний. Но никто ни в коем случае не обязан читать все главы – как, впрочем, даже и одну.

При работе над каждым очерком я исходил из того, что читателю, возможно, кое-что известно на данную тему, но, скорее всего, лишь немного. У специалистов могут быть претензии к упрощениям, сделанным для доступности и краткости изложения. Но, поразмыслив, они согласятся: мое скромное сочинение задумано для того, чтобы пробудить у читателя интерес к каждой теме и подтолкнуть к их углубленному изучению у настоящих знатоков.

В России 1837 года хватает событий, которые могли бы лечь в основу отдельных глав, но не легли. Например, экспедиция ученого Карла фон Бэра на Новую Землю, долгая колониальная война России на Кавказе, начало строительства храма Христа Спасителя в Москве. Но отсутствие в книге этих и других событий не означает, что я составил свою выборку случайным образом. Признаюсь, одни эпизоды привлекли меня потому, что я знал: из них получатся хорошие сюжеты. В целом я стремился показать разные стороны России: провинции и пограничье наравне со столицей; культуру наравне с промышленностью; крестьян наравне с элитой; зарубежную политику наравне с отечественным развитием. Этот подход позволяет не только наблюдать динамику в разных контекстах, но и составить портрет страны в такое критическое время.

Первые три главы касаются культуры – литературы, музыки и идей – и рассматривают яркий период с осени 1836‑го по 1837 год. Четвертая глава, посвященная путешествию наследника престола по империи, заводит нас в провинцию, где мы и задержимся еще на две главы, чтобы рассмотреть местную прессу и реформу государственных крестьян. Затем две главы затронут вопросы империи: одна уведет нас на восток и расскажет о попытке покорения Хивы, а другая – на запад, и она посвящена массовому обращению в православие грекокатоликов. Две последние главы касаются строительства и перестраивания: в них речь идет о первой железной дороге России и о Зимнем дворце.

Прежде чем приступить к первой главе, у меня есть два содержательных введения. Первое – рассказать максимально кратко, что творилось в мире, чтобы поместить российский 1837 год в глобальное полотно мировой истории. В июне в Британии взошла на престол 18-летняя Виктория; ее правление продлится до первого месяца XX века, а ее именем назовут целую эпоху. В июле один ее верноподданный, Чарльз Дарвин, начал вести дневник, в котором классифицировал сорта растений и породы домашних животных; в него же он заносил свои мысли по естественному отбору, из чего позднее появилась его теория эволюции. В Испании бушевали карлистские войны – в кровавом конфликте участвовали целые армии. В Новом Свете весной 1836 года объявил независимость Техас, а в Нью-Мексико произошло народное восстание (известное как восстание в Чимайо). В марте популистский президент США Эндрю Джексон уступил место Мартину ван Бурену, а в октябре в городе Цинциннати открылось семейное предприятие «Проктер энд Гэмбл» по производству свечей и мыла. В Азии отсутствие муссонных ливней вызвало массовый голод на северо-западе Индии; на паданге (поле), который в конце концов станет Сингапурским клубом крикета, сыграли первый матч. Между тем Китай был на пороге Первой опиумной войны (1839), которая сильно изменила баланс сил в Восточной Азии.

И второе, пара слов о политике царского строя. Хотя моя книга рассказывает о динамике России в 1830‑х годах, в том, что самодержавие придерживалось политики консерватизма, не может быть никаких сомнений. Угрозы существующему строю внутри России и в Европе сформировали взгляды Николая и отбросили длинную тень на все 1830‑е годы. Междуцарствие после гибели Александра I в ноябре 1825 года предоставило возможность для мятежа представителей элиты, позже получивших название декабристов. Николай приказал открыть огонь и с легкостью разогнал те немногие полки, которые восстали утром 14 декабря, но сам бунт и дальнейшая казнь пяти зачинщиков омрачили его правление. Среди мятежников были выходцы из знатных семей, и Николая, отличавшегося обостренной чувствительностью к общественному мнению, беспокоило то, как этот кризис истолкуют в европейской прессе. К тому же бунт раскрыл уязвимость императора перед потенциальными угрозами, и он боролся с ними, усилив контроль и цензуру и учредив новый полицейский орган – Третье отделение. Революции и восстания в Европе и Царстве Польском в 1830–1831 годах усилили его переживания. Мятеж декабристов увенчал череду европейских возмущений в Испании, Неаполе и Греции 1820–1821 годов, пошатнувших мировой порядок после Наполеона. Июльская революция во Франции в 1830‑м привела к свержению династии Бурбонов и приходу «буржуазного» короля Луи-Филиппа I; в том же году Бельгия в ходе революции завоевала свою независимость от Нидерландов. Для подавления Польского восстания 1830–1831 годов потребовалось ввести войска, и к списку поводов для волнений добавился национализм. Это было динамичное и смутное время для всего мира, и у таких старых режимов, как российский, хватало уважительных причин для беспокойства. И все же Россия не могла позволить себе оставаться неизменной – отставать от мировой динамики было нельзя. Несмотря на весь свой консерватизм, Николай считал себя преемником самодержавного реформатора Петра I.

Покончив с формальностями предисловия, перейдем, наконец, к событиям 1837 года. И начнем с поэта Александра Пушкина, в начале 1837 года ведущего поэта России, которому совсем скоро суждено было погибнуть.

1. «Пал, оклеветанный молвой»

Представим себе, что сейчас февраль 1937 года, мы живем в СССР. Наш разум перегружен. С одной стороны – сталинский Большой террор, сотни тысяч арестованных за вымышленные преступления, показные суды предлагают народу сомнительные уроки. Но в то же время мы видим большой праздник. Его организаторы объявляют Александра Сергеевича Пушкина

…Великим поэтом, создателем русского литературного языка и родоначальником новой русской литературы, обогатившим человечество бессмертными произведениями художественного слова (из Постановления Президиума ЦИК СССР «Об ознаменовании 100-летней годовщины со дня смерти величайшего русского поэта А. С. Пушкина». 8 февраля 1937 г.).

Его произведения публикуются миллионными тиражами. По всему Союзу происходят массовые мероприятия. Пушкин всюду: его изображения печатают на плакатах, рисуют на шкатулках, вышивают, ткут на шалях и коврах. И этот примечательный и всеохватный юбилей происходит потому, что ровно век назад Пушкин погиб на дуэли.

Дуэль, начавшаяся из‑за романтического внимания другого мужчины к жене Пушкина, Наталье, состоялась на окраине Петербурга 27 января 1837 года. Смертельно раненного поэта доставили домой – по знаменитому адресу Мойка, 12, – где он через два дня в мучениях скончался в возрасте 37 лет. На следующий день в газете «Северная пчела» вышло краткое объявление о его гибели, где говорилось о «глубочайшей горести» и провозглашалось:

Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности, ряд его блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов (Л. Якубович. «Северная пчела», № 24 от 30 января 1837 года).

В свете цензуры и официального запрета дуэлей обстоятельства гибели оставались для общественности загадкой на протяжении десятилетий. Вопросы остаются и по сей день. В 1837 году Пушкин уже прославился по всей России своим исключительным литературным дарованием. Можно предположить, что Пушкина чествовали бы, проживи он намного дольше. Но вышло так, что уже обстоятельства его смерти способствовали установлению культа – а тот, в свою очередь, стал краеугольным элементом для современной России и для сплочения ее населения как на закате империи, так и в СССР. «Ни одна история не вызвала такого сильного порыва к национальному сплочению, как пушкинская», – пишет американская исследовательница Стефани Сандлер. Гибель Пушкина послужила толчком для создания культурной мифологии, в рамках которой поэт стал для России «нашим всем». Ни одна повесть о России 1837 года не будет полной без этого эпизода.

Француз идет свататься 2

В центре драмы, приведшей к дуэли, находится жена поэта Наталья Николаевна Гончарова, на которой он женился в 1831 году. На своей свадьбе 18-летняя Наталья блистала исключительной красотой. Долли Фикельмон, русская жена австрийского посла, писала о ней в 1832‑м: «Это – образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием творца». Сам Пушкин с юмором писал Наталье в 1833‑м из своего имения в Нижегородской губернии: «Слава о твоей красоте достигла до нашей попадьи, которая уверяет, что ты всем взяла, не только лицом, да и фигурой». Признавая, что сам с головой влюбился в Наталью с первого же взгляда, граф Владимир Соллогуб свидетельствовал: «В Москве не было молодого человека, который бы не мечтал о Наталье Гончаровой». В 1834 году император назначил Пушкина камер-юнкером императорского двора (поэт воспринял это с раздражением): злые языки утверждали, что Николай I якобы сделал это, чтобы иметь возможность приглашать пару – главным образом Наталью – на придворные балы.

Среди многих ее почитателей был и некий француз на русской службе, Жорж Дантес – приемный сын барона Луи Геккерна, голландского дипломата в Петербурге. В начале 1836 года Наталья привлекла внимание молодого француза; все общество заметило, как он ухлестывает за ней на балах и в салонах петербургского зимнего сезона. Мадам Фикельмон свидетельствовала:

Забывая всякую деликатность благоразумного человека, нарушая все светские приличия [он] обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине.

Заметил это и Пушкин – и счел дерзость Дантеса оскорблением и своей, и жениной чести. В октябре Наталья решительно отвергла Дантеса, который в ее присутствии пригрозил покончить с собой, если она не ответит на его чувства. К ноябрю 1836 года все уже кипело от страсти и интриг.

4 ноября Пушкин получил анонимный шуточный диплом, объявлявший о его принятии в «Орден рогоносцев». Вспомнив, о чем рассказывала Наталья Николаевна, Пушкин сразу заподозрил в грязной шутке Дантеса и Геккерна и, соответственно, вызвал первого на дуэль. Иностранцы понимали, что это положит конец их карьере в России, а друзья Пушкина, узнав о дуэли, попытались добиться примирения (особенно поэт Василий Андреевич Жуковский). Но задача оказалась дьявольски сложной. Пушкин твердо настроился защитить свою честь и честь супруги, а Дантес соглашался только на тот исход, который не выставит его трусом. («В жизнь свою не ломал так голову», – писал один из добивавшихся примирения В. А. Соллогуб.) После длительных и часто срывавшихся переговоров удалось договориться о том, что Дантес предложит руку старшей сестре Натальи Николаевны Екатерине, создав впечатление, будто все это время она и была истинным предметом его воздыханий. Но и этот план не помог. Когда было объявлено о свадьбе, некоторые в петербургском обществе решили, что предложение француза – это самопожертвование во спасение репутации Натальи Николаевны. Точные обстоятельства остаются неизвестными, но, похоже, Жуковский, поклявшийся хранить дуэль в тайне, но не зная, как ее предотвратить, попросил о вмешательстве лично императора, который встретился с Пушкиным 23 ноября. Император сумел успокоить поэта, и, если верить исключительно осведомленной Екатерине Андреевне Карамзиной, Пушкин «после истории со своей первой дуэлью обещал государю больше не драться ни под каким предлогом». Казалось бы, опасность миновала.

Увы – она только отложилась. Пушкин не примирился с Дантесом, даже когда 10 января 1837 года тот женился на сестре Натальи. Он отказывался считать новобрачных своими родственниками, но по-прежнему часто пересекался с ними в свете. Не помогало делу и то, что Наталья заметно ревновала к сестре: в конце концов, Дантес был красавцем и куда ближе к возрасту Натальи, чем Пушкин. Ухаживания Дантеса продолжались, и снова оживились злые языки. Как писала Софья Карамзина, в присутствии Пушкина Наталья

делает вид, что не кланяется с Дантесом и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре, а тот снова, стоя против нее, устремляет к ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью.

Провалилась и новая попытка примирения в середине января, после чего Дантес стал действовать смелее – видимо, ободренный обещанием, данным Пушкиным императору. Из двух толкований брака Дантеса (что это трусливый способ отказаться от дуэли или что это самопожертвование ради Натальи Николаевны) набирало популярность второе. Ситуация становилась все менее терпимой для Пушкина, который объявил, что хочет, «чтобы моя репутация и моя честь были неприкосновенны во всех уголках России, где мое имя известно». Похоже, даже в ближайшем кругу немногие понимали, что происходит и что все это значит для поэта. Мог вмешаться император, приструнив Дантеса или положив конец сплетням, но тот решил только попросить Наталью Николаевну лучше защищать свою репутацию.

Вероятно, вмешательство царя и стало для Пушкина последней каплей. 25 января, несмотря на свое обещание, он послал Геккерну оскорбительное письмо, где обвинил его в том, что тот стоит за «выходками» и «глупостями» своего приемного сына. Пушкин, в частности, писал:

…подобно старой развратнице, Вы сторожили жену мою во всех углах, чтоб говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына и, когда больной венерическою болезнию он оставался дома, вы говорили, что он умирал от любви к ней… <…> Я вынужден обратиться вас просить окончить все сии проделки, если вы хотите избежать новой огласки, пред которой я верно не отступлюсь.

Оскорбив голландца, Пушкин сделал сторонником дуэли того, кто в ином случае постарался бы ее еще раз предотвратить. К тому же, сохранив полную секретность, поэт не дал вмешаться друзьям (судя по всему, Жуковский об этом ничего не знал). Когда Геккерн рассказал о письме Дантесу, тот послал Пушкину вызов. Теперь уже ничто не могло остановить кровопролитие.

Дуэль

Дуэль состоялась 27 января на Черной речке, ныне окраине прежней столицы. В тот день стояла ясная, ветреная и холодная погода, а в месте, выбранном из‑за уединения, был снег по колено. Несмотря на усилия секундантов, условия дуэли были смертельными и не оставляли шанса одному из противников уцелеть: они становились на расстоянии двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру, не пересекая его и не отступая после выстрела. Отметкой стали брошенные на снег шинели. Так должно было повторяться до результата. Хотя Пушкин вышел к барьеру первым, Дантес выстрелил раньше и смертельно ранил его: по позднейшему заключению врачей, пуля раздробила ткани, оставшись внутри живота. Лежа, поэт, опершись на левую руку, смог выстрелить и ранить противника в ответ – но не тяжело. По словам секунданта Дантеса виконта д’Аршиака, рана Пушкина «была слишком сильна, чтобы продолжать»:

он имел раза два полуобмороки и несколько мгновений помешательства в мыслях. Он совершенно пришел в чувства и более их не терял. В санях, сильно потрясаем во время переездки более половины версты по самой дурной дороге, он мучился не жалуясь.

По дороге домой Пушкин часто терял сознание. Теперь он осознал тяжесть своего положения.

Попав в квартиру около шести вечера, Пушкин страдал почти два дня и скончался 29 декабря в 14:45. Из рассказов об этих 45 часах можно сделать три главных вывода. Первый – о мучениях Пушкина и стоицизме, с которым он их перенес. Наутро 28‑го семейный врач Спасский назвал его состояние

настоящей пыткой. Физиономия Пушкина изменилась: взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало.

Друг поэта, Александр Иванович Тургенев, говорил о той же ночи, что Пушкин «ночью кричал ужасно; почти упал на пол в конвульсии страдания». Далее Тургенев рассказывает: «Он страдает, повторяя: „Боже мой. Боже мой! что это!“ сжимает кулаки в конвульсии». Поэт даже искал пистолет, чтобы закончить свои мучения. И все-таки даже в «ужасной муке», по словам Спасского, «необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере». Жуковский согласен:

Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения), он был удивительно тверд.

По его словам, один из врачей, Арендт, говорил, что прошел тридцать сражений: «Я видел много умирающих, но мало видел подобного».

Второй момент – забота Пушкина о жене. Даже если действия Натальи привели к дуэли (а мнения об этом разнятся), Пушкин верил в ее невиновность и хотел избавить ее от потрясений. Уже в пути домой, в экипаже, он думал, как бы не потревожить ее, и велел своему секунданту Константину Данзасу передать ей, что рана легкая. Когда врачи объявили ему, что дело серьезно, он просил ничего ей не говорить. Только позвал ее к постели и сказал: «Ты ни в чем не виновата». Он требовал, чтобы Наталья не присутствовала при осмотре его раны, и она ужасно страдала в соседней комнате – особенно когда Пушкин вскрикивал от боли. В худшие два часа его мучений, к счастью, «тяжелый летаргический сон овладел ею… как будто нарочно посланный свыше». Но когда его просили не сдерживать стонов, Пушкин ответил: «Нет, не надо, жена услышит». Екатерина Николаевна Мещерская-Карамзина, подытоживая, рассказывает, что «посреди самых ужасных физических страданий» поэт

думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинною в своей смерти и что никогда ни на минуту не лишал ее своего доверия и любви.

Друг умирающего, поэт Петр Вяземский, сообщил через неделю после смерти поэта, что тот «завещал священную обязанность: оградить имя жены его от клеветы».

Наконец, Пушкин решил примириться со своим покровителем и личным цензором – императором. Дуэль каралась повешеньем, к тому же к 1837 году Пушкин набрал серьезные долги. Теперь будущее жены и четырех детей было шатким, а секунданту Данзасу грозило наказание за соучастие. Не будем забывать и о том, что в ноябре Пушкин обещал царю не участвовать в дуэли; теперь же, смертельно раненный, он «послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что он не сдержал слова». Когда врач сказал Пушкину, что ему остается только известить императора, поэт просил лишь, чтобы Данзас не пострадал. Спустя два часа врач вернулся с рукописной запиской от императора, где тот просил «умереть как христианин» и согласился принять вдову и детей под опеку (точное содержание записки неизвестно). Хотя о судьбе Данзаса император не сказал ни слова, он сообщил, что готов расплатиться по всем долгам поэта. Забота царя о семье Пушкина после его смерти заслужила высокую оценку как в России, так и за границей (на что, вероятно, тоже был расчет).

В какой-то момент показалось, что Пушкин идет на поправку, но вскоре стало ясно, что положение слишком тяжелое. Попросив перед самой смертью морошки, Пушкин скончался. Два дня его тело оставалось в квартире, и за это время многие приходили отдать дань уважения поэту. В ночь с 30 на 31 января вместо того, чтобы доставить тело на службу в Исаакиевский собор (Пушкин относился к его приходу), его втайне, из‑за опасения волнений, перевезли в церковь на Конюшенной площади. 1 февраля состоялось отпевание, на котором присутствовали толпы людей, несмотря на попытку этого избежать. «Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, – все стеклось к церкви, где отпевали поэта», – записал в тот день литератор (и цензор) Александр Никитенко. Через два дня тело – снова втайне – отправили в Псковскую губернию для погребения: поэт просил похоронить его рядом с матерью в Святогорском монастыре. Наталья просила, чтобы Данзасу позволили сопровождать тело, но император отказал: Данзас участвовал в незаконной дуэли, а значит, должен быть наказан. Николай разрешил сопровождать умершего Александру Тургеневу, не имевшему отношения к дуэли. Никитенко рассказывает, как его жена на одной из станций неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма на почтовом дворе хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. Жена Никитенко спросила у одного из находившихся здесь крестьян: «Что это такое?» Тот ответил: «А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит – и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи, – как собаку». Тургенев был одним из немногих присутствовавших на рассвете 6 февраля, когда после литургии гроб Пушкина опустили в неглубокую могилу: земля замерзла, и гроб погребли как положено только после весенней оттепели.

При том, сколько известно о дуэли, множество вопросов о гибели Пушкина остаются без ответа. Например, мы до сих пор не знаем, кто прислал тот пасквильный диплом в ноябре. Под мраком тайны остается и поведение Натальи – у нас нет ни одного источника, где была бы рассказана ее версия этой истории. Возможно и то, что Пушкин сам искал смерти. По одной версии, духовное развитие поэта, очевидное по стихотворениям 1835–1836 годов, привело его к вере и смирению перед Провидением в предчувствии собственной ранней кончины. Однако Пушкин продолжал творить вплоть до самой дуэли, а это говорит о том, что он искал не смерти, но искупления. Вопросов так много, что, по одной из версий, на самом деле раздор был между поэтом и самим императором. В этом толковании Николай, известный донжуан, сам ухаживал за Натальей и добился своего, оставив Пушкину единственный, радикальный выход. Эта версия объясняет другие непонятные моменты драмы, однако доказательств мало. Окончательный же вывод автор оставляет настоящим пушкинистам, коим себя не считает.

Первые последствия

В печати о гибели Пушкина говорилось мало. Выше уже упоминалось, что «Северная пчела» сообщила об этом на следующий же день – но только на второй странице, без заголовка и без указания причины смерти. Ее примеру последовали и другие издания. В тот же день в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» был напечатан некролог, написанный, предположительно, Владимиром Одоевским, в котором говорилось: «Солнце русской поэзии закатилось!». На следующий день это подхватили «Санкт-Петербургские ведомости»: «Русская Литература не терпела столь важной потери со времен смерти Карамзина» (в 1826 году). Издания не могли упомянуть о дуэли, хотя следует отметить – и это едва ли совпадение, – что 17 февраля в «Московских ведомостях» вышла статья об антидуэльном обществе в бельгийском городе Льеже, в которой высоко оценивалась выдержка его членов. В первом выпуске 1837 года пушкинского журнала «Современник» напечатали письмо Жуковского отцу поэта – первый опубликованный отчет о его смерти. Но и здесь история начиналась уже с того момента, когда Пушкин оказался в квартире, – без объяснения причин его состояния. Впервые о причине смерти открыто упомянули – и то походя – при публикации о суде над Дантесом, где его предлагалось изгнать из страны. Все это не значит, что люди не знали о произошедшем. На самом деле еще не успел Пушкин умереть, как развернулась активная переписка, и авторы писем не возражали против широкого распространения своих версий происходящего. Письма играют столь важную роль в описании гибели Пушкина, что она порой напоминает эпистолярный роман. В результате многие довольно точно знали, что случилось, в том числе подробности о его ранении и мучениях.

В первые недели и месяцы после января 1837 года очевидны скоординированные усилия разных сторон придать смысл гибели Пушкина – в том числе толкуя его взгляды с выгодой для себя. 14 февраля П. А. Вяземский в письме брату императора, великому князю Михаилу Павловичу, сетовал:

…тайна, которая окружает последние события в его жизни и тем дает обширную пищу людскому невежеству и злобе для всевозможных догадок и ложных истолкований, обязывает друзей Пушкина разоблачить все, что только им известно по этому поводу, и показать, таким образом, его личность в ее настоящем свете.

Особенно важно было Вяземскому подтвердить преданность Пушкина императору. Беспокоясь, что некоторые склонны видеть в поэте (и его друзьях) оппозицию правительству и строю, он упоминает, что слова Пушкина на смертном одре показывают, насколько он «привязан, предан и благодарен государю». По версии Вяземского, поэт был аполитичен, не «политический деятель». «Прежде всего был поэт, и только поэт… глубоко, искренно предан государю, он любил его всем сердцем». Возможно, в юности Пушкин и критиковал правительство («как всякий молодой человек»), но «он был не либерал, а аристократ». Он сожалел о падении Старого режима во Франции, не одобрял Июльскую монархию (после революции 1830-го) и писал стихи против Польского восстания, состоявшегося в том же году. «Шутки, некоторая независимость характера и мнений еще не либерализм и не систематическая оппозиция». Лучшие произведения его последних лет – «Борис Годунов», «Полтава» и «История пугачевского восстания» – отчетливо «монархистские», настаивал Вяземский. Жуковский, когда его обвинили в укрывании бумаг Пушкина, писал в том же духе и сообщил главе Третьего отделения Александру Бенкендорфу, что при их разборе нашел только благие намерения и ничего против правительства, «в чем я был наперед уверен, зная, каков был образ мыслей Пушкина в последние годы». Пушкин, писал Жуковский, «решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия», не одобрял Июльскую революцию и был «самый жаркий враг революции польской». Короче говоря, после дуэли друзья Пушкина быстро приступили не только к его личной реабилитации, но и к политической – ради него и ради себя самих.

Впрочем, уже из самой их настойчивости можно сделать совсем другой вывод о взглядах Пушкина. В этом отношении особенно интересны замечания прусского посла Августа фон Либермана, который уже 2 февраля сообщил своему правительству, что общественное мнение вынудит Николая наказать Геккерна.

Смерть Пушкина представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта, – иноземного происхождения. Громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав.

Либерман говорил о взрыве чувств на похоронах Пушкина: многие желали понести тело, а то и распрячь лошадей и понести сам катафалк. Он добавил, что Пушкин был «известен за величайшего атеиста», и есть основания полагать, что

большая часть оваций, вызванных смертью Пушкина, могут и должны быть отнесены насчет той популярности, которую покойный приобрел у некоторых отдельных лиц и в некоторых кругах, благодаря идеям новейшего либерализма, которые ему угодно было исповедовать.

В письме самого Геккерна своему правительству, написанному в тот же день, говорилось, что гибель поэта якобы выявила для властей «существование целой партии, которую возглавлял Пушкин», – «реформистской» партии. Некоторые иностранные газеты, освещавшие смерть Пушкина, тоже подчеркивали его оппозиционность, либерализм и даже атеизм. Насколько все это верно – вопрос открытый, хотя, если говорить о Пушкине 1830‑х годов, ближе к правде, скорее всего, были его друзья.

Как мы увидим далее, Николая действительно беспокоила возможная реакция общественности на гибель поэта. Но вот его личная реакция была скорее безразличной. Как он писал в письме 4 февраля:

Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную, но, слава Богу, умер христианином.

Через четыре дня он лаконично писал своему брату Михаилу Павловичу (тому же великому князю, которому писал Вяземский): «С последнего моего письма здесь ничего важного не произошло, кроме смерти известного Пушкина от последствий раны на дуэли с Дантесом». Признавая, что Пушкин повел себя как любой благородный человек, Николай все-таки критиковал его «дерзкое письмо» Геккерну, которое сделало Дантеса «правым в этом деле». Все это, продолжал император, «возбудило тьму толков, наибольшею частию самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерна справедливо и заслуженно; он точно вел себя как гнусная каналья». Следовательно, император не выказал ни переживаний из‑за утраты великого литературного таланта, ни облегчения от такого удобного исчезновения человека, в прошлом известного своим свободомыслием.

Смерть Пушкина вызвала интерес и за границей, особенно в свете участия в данной драме иностранцев. Не отягощенные российской цензурой, зарубежные газеты обсуждали дуэль свободнее, правда, в некоторых подробностях ошибались. В немецкой прессе сообщали, будто Михайловское имение Пушкина находится на берегах Невы (на самом деле – в Псковской губернии) и что за либерализм его высылали из России (на самом деле из страны он никогда не выезжал). Неточно освещали и дуэль – например, будто Пушкин скончался на месте или смертельно ранил Дантеса. Даже его имя перевирали: например, «Мусин Александр фон Пушкин» (по всей видимости, спутав с известной знатной фамилией Мусин-Пушкин). Не всегда иностранцы знали и о литературном статусе поэта, поскольку его работы переводились нечасто. И все-таки любопытно то, что иностранная пресса в принципе проявила интерес – хотя интересовала ее исключительно сама дуэль. Как говорилось в одной немецкой газете, существовало понимание, что «русская литература понесла большую потерю со смертью известного поэта Александра фон Пушкина».

Вскоре начались попытки сбора средств в пользу близких поэта. Император согласился взять семью под свое покровительство, чуть позже возникла идея получить дополнительные деньги с продажи пушкинских сочинений. В мае 1837 года Министерство внутренних дел известило дворянских предводителей в губерниях о скором их издании и собственном участии в продаже. «Учитывая, сколь много талант хороших писателей способствует совершенствованию языка, образует вкус и возвышает чувство изящного», местным предводителям следовало «принять участие в раздаче билетов издания… среди дворянства, вами предводимого». «Кажется, нельзя сомневаться, что русские почтут память великого поэта