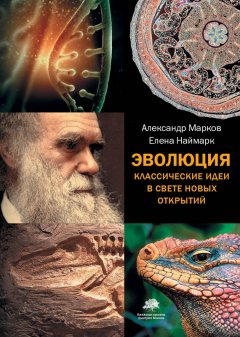

Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий

Предисловие. Почему жизнь прекрасна?

Удивительная сложность живых существ, их фантастическое разнообразие, их почти совершенная приспособленность к среде, друг к другу, к занимаемому «месту в экономии природы»[1] – факты примечательные и требующие объяснений. В прошлом они поражали воображение ничуть не меньше, чем теперь. Впрочем, в донаучную эпоху и с объяснениями было, прямо скажем, попроще: годились на эту роль чуть ли не любые эстетически сбалансированные выдумки.

По мере развития науки отношение грамотных людей к традиционно-мифологическим «объяснениям» становилось более прохладным. «Напрасно многие думают, что все, как видим, с начала Творцом создано… Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натурному знанию шара земного. Хотя оным умникам и легко быть философами, выучась три слова наизусть: Бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин», – писал М. В. Ломоносов.

Но как объяснить поразительную гармонию живой природы, не привлекая гипотез о сверхъестественном? Несмотря на попытки многих незаурядных умов – от Эмпедокла до Ламарка – предложить рациональное объяснение, вплоть до 1859 года общепринятым ответом на этот вопрос оставалось твердое «никак». Сложность и приспособленность живых организмов считались чуть ли не самым наглядным и неопровержимым свидетельством божественного сотворения мира. «Книгу природы» называли вторым Писанием, ее изучение – «естественным богословием». Читаем, к примеру, у того же Ломоносова: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению».

Казалось, чем больше новых фактов мы откроем, тем яснее постигнем высший замысел.

Все пошло наперекосяк после выхода в свет книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). До Дарвина человечеству был известен только один надежный способ создания сложных, целесообразно сконструированных объектов: разумное проектирование. Ранние эволюционные гипотезы, такие как гипотеза Ламарка, изложенная в его книге «Философия зоологии» (1809), предлагали лишь непроверяемые и неполные альтернативы. Например, ламарковская идея наследования результатов упражнения и неупражнения органов предлагала рациональное объяснение (хоть и неверное, как мы теперь знаем) увеличения или уменьшения уже имеющихся структур, но не объясняла происхождение новых органов. Поэтому Ламарку пришлось вдобавок к упражнению постулировать еще и особую движущую силу, заставляющую организмы развиваться по пути усложнения, – загадочное «стремление к совершенству». Это было немногим лучше Божьего промысла.

Дарвин предложил другой, гораздо более простой, изящный и очевидный путь самопроизвольного совершенствования живых существ: естественный отбор случайных наследственных изменений. Гипотеза Дарвина не постулировала никаких неведомых сил и новых законов природы и вообще, казалось бы, лежала на поверхности[2]. Если объекты умеют размножаться, если они передают потомкам по наследству свои индивидуальные черты, если черты эти иногда случайным образом меняются и если, наконец, хотя бы некоторые из таких изменений повышают эффективность размножения, то такие объекты просто обязаны – и будут! – сами собой, без всякого разумного вмешательства, становиться все более совершенными с течением поколений. Под совершенством в данном случае понимается приспособленность, она же эффективность размножения.

Ученый мир был потрясен. Правда, Лаплас (в ответ на вопрос Наполеона, где же Бог в его модели Солнечной системы) еще полвека назад заявил, что «не нуждается в этой гипотезе». Но Лаплас говорил о физике. Почти всем казалось, что уж в биологии-то без «этой гипотезы» никуда.

Конечно, высказать красивую догадку мало; логически обосновать ее – тоже мало; догадка должна еще оказаться верной (и проверяемой). Теория Дарвина могла и не подтвердиться в ходе дальнейшего развития науки. Но у него был особый дар выдвигать верные гипотезы на основе неполных данных. Не зная генетики, не зная природы наследственности, задолго до открытия ДНК Дарвин сумел правильно сформулировать главный закон жизни.

Для «естественного богословия» книга Дарвина стала началом конца. Именно этого никогда не простят Дарвину ортодоксы и фундаменталисты (пресловутое «человек произошел от обезьяны» – в общем-то мелочь, частный случай). Вектор развития биологии, да и всего научного осмысления мира, сменился на противоположный. Новые открытия снова и снова подтверждали Дарвина, а не сотворение. Естественный отбор, слепая природная сила, торжествовал над «разумным замыслом». Дарвин опрокинул мироздание, каким его представляли прежде, заменив красивую сказку не менее красивой, но, увы, более трудной для понимания научной теорией.

Дарвиновская модель отбора небольших наследственных изменений вроде бы проста – но простота ее лишь кажущаяся. Неслучайно эта модель, лежащая теперь в основе биологии, вошла в науку так поздно – во второй половине XIX столетия. В других науках – математике, физике, астрономии – теоретические прорывы, сопоставимые с ней по своему значению и уровню, начались на одно-два столетия раньше. Даже сегодня нередки случаи, когда не самые глупые люди «спотыкаются» на дарвиновской модели, не могут понять, как она работает, как объясняет наблюдаемые факты (а некоторым и вовсе кажется, что эти факты не нуждаются в объяснениях).

Возможно, одна из причин непонимания – недостаточное внимание к деталям. Исходя из общих принципов можно почти любое явление истолковать и так и эдак: философские рассуждения, как известно, хороший инструмент для обоснования прямо противоположных выводов. Эволюция контринтуитивна. Мы привыкли к тому, что все получится как следует лишь при четко поставленной цели и грамотном руководстве. В этом смысле нам комфортнее существовать, когда кто-то набросал планчик развития на пять лет вперед, а не в условиях жестокой стихии «свободного рынка». Мы прекрасно знаем, что победить легче, если наступление ведет расставленная на запланированных позициях армия, а не множество разрозненных индивидов, преследующих какие-то свои личные цели. Так или иначе, интуиция обычно подсказывает нам, что без сознательного планирования и контроля ничего хорошего не выйдет, только хаос. Эволюционная биология навсегда останется непостижимой для тех, чей разум не в силах освободиться от плена этих интуитивных ощущений.

Задача, которую мы поставили перед собой, приступая к работе над книгой, – попробовать на основе новых научных данных разобраться в том, как работает дарвиновский отбор. Почему и как из хаоса случайных наследственных изменений рождается что-то новое, полезное, красивое, гармоничное и сложное. Здесь важно отказаться от общих рассуждений и разговоров на уровне «здравого смысла» – они сейчас мало кого убедят. Мы должны приглядеться к фактам, деталям, примерам, из которых проявится во всей своей сложности и логичности механизм великого исторического двигателя – естественного отбора.

Как появляются новые гены, новые признаки, новые адаптации[3], новые виды, новые типы? В чем вообще состоит биологическое значение этих слов: новое, полезное, красивое, гармоничное, сложное? Ведь все эти термины в биологии имеют особые оттенки смысла. Что считать настоящим «новшеством» – обретение ли новой мутации, нового облика, нового гена, новой функции или нового места жительства? Попробуйте ответить на такие вопросы с налету… А что такое «красота» с точки зрения пчелы или цветной озерной рыбки? Уж наверное, не то же самое, что для жюри конкурса «Мисс мира». Чтобы разобраться в устройстве живой природы, чтобы понять смысл всех ее составных частей и взаимосвязей, необходимо прежде всего понять их эволюционный контекст. Мы хотим разглядеть эволюцию вблизи. Мы хотим развинтить эволюционный механизм на все его шестеренки и винтики, изучить их, понять, как они соединяются, а потом свинтить обратно и убедиться, что он по-прежнему тикает. Но эта работа даст нам представление обо всем устройстве – если тикает, значит, мы поняли его механику.

В «Рождении сложности», нашей первой книге по эволюционной биологии, акцент был сделан на «опровержении догм». Действительно, многие выводы, которые казались абсолютными лет 50 назад, сегодня приходится пересматривать. Стало ясно, что жизнь устроена сложнее, чем представлялось еще недавно. В естественных науках вообще, а в биологии в особенности с абсолютными истинами туго. Из любого правила найдутся исключения. С другой стороны, «Рождение сложности» может создать в сознании читателей своего рода «догмоопровергательный перекос». Кто-то может подумать, что слишком уж многое из того, о чем писали классики эволюционной биологии, не выдержало проверки временем.

Так вот, исправление этого перекоса – еще одна задача книги, которую вы держите в руках. Ведь на самом деле классические идеи не столько опровергаются новыми открытиями, сколько конкретизируются, уточняются и развиваются. Так, палеонтологи могут сколько угодно корректировать систематическое положение трилобитов, сближая их то с ракообразными, то с паукообразными, то выделяя в отдельный подтип – из этого вовсе не следует, что наши знания о трилобитах недостоверны или что наука топчется на месте, теряясь в догадках, – напротив, эти процессы отражают все более полное и правильное понимание учеными этой вымершей группы животных, причем наиболее фундаментальные, классические истины остаются незыблемыми и только укрепляются (например, уверенность в том, что трилобиты – представители членистоногих, а значит, последний общий предок трилобита и мухи жил позже, чем последний общий предок трилобита и воробья). Классические идеи зачастую потому и являются классическими, что они надежно подтверждены с многих сторон. Они позволяют развивать и видоизменять представления о мире без всякого для них ущерба. Это, конечно, лучший вариант «классических идей»: иногда под них успешно маскируются действительно устаревшие догмы. И то и другое – поднадоевшие штампы, но что поделаешь – именно с ними то и дело встречаешься в научном быту. Так или иначе, те классические идеи, о которых пойдет речь в книге, – это классика в хорошем смысле слова. Мы постараемся подкрепить это утверждение новейшими научными данными.

В последние годы биологи получили целый блок новых данных, позволивших лучше понять, как крутятся шестеренки эволюционного механизма. Чудесные вещи происходят прямо у нас на глазах. Скелеты теорий обрастают плотью реальных фактов. Многие красивые гипотезы и модели, которые до сих пор не удавалось проверить экспериментально, наконец подверглись такой проверке. Закономерности, до сих пор существовавшие лишь в воображении теоретиков, мы теперь можем разглядывать в микроскоп. Мы можем пользоваться ими! «Прикладная эволюционная биология» – уже не фантастика, а реальность. Именно таким открытиям посвящена книга.

Нам предстоит рассмотреть на конкретных примерах, как работают наследственность, изменчивость, отбор, конкуренция, изоляция, дрейф и другие слагаемые великой природной машины, неустанно создающей новые виды живых существ.

Мы надеемся, что читатель уже обладает минимальными знаниями по биологии – а если не обладает, то сможет сам подсмотреть недостающие сведения в доступных источниках, например в учебнике или в «Википедии»[4]>. В конце концов, нельзя же в каждой научно-популярной книге повторять одни и те же сведения из школьной программы. Жалко времени, бумаги и тех читателей, для которых это будет не первая биологическая книга, которую они взяли в руки. Поэтому мы не будем подробно в сотый раз пересказывать, что такое репликация ДНК и клеточная мембрана, а перейдем сразу к делу.

Несколько терминов, без которых не обойтись

Наследственная информация, содержащаяся в ДНК, разнородна и записана на нескольких разных «языках». Лучше всего изучен язык белок-кодирующих участков ДНК[5]. Последовательность нуклеотидов в таком участке представляет собой инструкцию по синтезу белковой молекулы, записанную при помощи генетического кода – общей для всего живого системы соответствий между определенными тройками нуклеотидов ДНК (триплетами, или кодонами) и аминокислотами, составляющими белок. Например, тройка нуклеотидов ААА кодирует аминокислоту лизин, ЦГГ – аргинин.

Чтобы синтезировать белок на основе такой инструкции, информацию сначала нужно переписать с ДНК на РНК – молекулу, отличающуюся от ДНК некоторыми деталями: например, вместо нуклеотида Т (тимидин) в РНК используется У (уридин). Переписывание информации с ДНК на РНК (синтез РНК на матрице ДНК) называется транскрипцией. Ген может транскрибироваться часто, и тогда в клетке будет производиться много молекул данного белка, или редко, и тогда белка будет мало. Это называют уровнем экспрессии гена. Уровень экспрессии контролируется специальными белками-регуляторами.

Затем получившаяся молекула РНК используется для синтеза белка. Молекулярная «машинка» для синтеза белка на основе инструкций, записанных в РНК, называется рибосомой, а сам процесс белкового синтеза – трансляцией.

Глава 1. Наследственность: куда катится мир?

ДНК – главная «шестеренка» наследственности

В истории биологии за последние полтора века было несколько острых моментов, когда дарвиновская модель подвергалась серьезной проверке – и наверняка была бы опровергнута, окажись она ошибочной. Один из них наступил в начале 1950-х, когда несколько талантливых биологов и химиков[6] всерьез занялись расшифровкой структуры ДНК – загадочного «вещества наследственности». Дело, как известно, завершилось открытием знаменитой двойной спирали в 1953 году. Согласно легенде, Фрэнсис Крик на радостях воскликнул: «Мы открыли главную тайну жизни!» Что он имел в виду? Не погорячился ли?

Четыре важнейших события в истории биологии

1. 1859 год. Теория эволюции путем естественного отбора.

2. 1900–1910-е годы. Классическая генетика, хромосомная теория наследственности. Поначалу многим казалось, что генетика противоречит дарвинизму: ведь Дарвин ставил во главу угла небольшие, плавные изменения, а ранние генетики работали с «грубыми и зримыми» дискретными изменениями – мутациями с сильным эффектом.

3. 1930-е годы. Кажущееся противоречие благополучно разрешилось. Сложилась генетическая, она же синтетическая, теория эволюции (ГТЭ или СТЭ) – триумфальное объединение дарвинизма с генетикой.

4. 1950–1960-е годы – открытие материальной природы наследственности и изменчивости: структура ДНК, репликация, транскрипция, трансляция, генетический код.

Чтобы понять, почему вокруг открытия двойной спирали ДНК был поднят такой шум, нам понадобится совсем чуть-чуть исторического контекста. Уже была генетика. Уже было известно, что наследственная информация состоит из дискретных единиц – генов, которые находятся в хромосомах и расположены там линейно, один за другим. В состав хромосом входят белки и ДНК. Сначала казался вполне возможным вариант, что наследственная информация записана в белках. Ведь белки состоят из 20 разных аминокислот, а ДНК – только из четырех нуклеотидов. ДНК казалась слишком «однообразной» молекулой. В этом есть логика: записать длинный текст 20-буквенным алфавитом, казалось бы, проще, чем четырехбуквенным[7]. Но потом выяснилось, что наследственная информация все-таки хранится в ДНК. Это было показано в экспериментах с мечеными вирусами. Оказалось, что для того, чтобы вирус-бактериофаг размножился в бактериальной клетке, необходимо и достаточно, чтобы в клетку попала вирусная ДНК. Вирусным белкам проникать в бактерию не нужно. Вся необходимая для их производства информация находится в ДНК. Значит, именно ДНК является «веществом наследственности».

Оставалось два величайших вопроса.

Каким способом, на каком языке записана наследственная информация в молекуле ДНК?

Как удается клетке копировать эту информацию перед каждым делением?

Ответ на первый вопрос уже напрашивался. Было известно, что ДНК – это длинная молекула, полимер, состоящий из нуклеотидов четырех типов. Их, как вы, конечно, помните, обозначают буквами А, Г, Т, Ц. Наследственная информация как-то закодирована в последовательности нуклеотидов – записана этим четырехбуквенным алфавитом.

Более загадочным представлялся второй вопрос. Тут нужно пояснить, что Жизнь (не любая жизнь, а такая, развитие которой адекватно описывается генетической теорией эволюции) может быть основана не на всяком полимере, в котором что-то закодировано. Это должна быть молекула, во-первых, способная к размножению, во-вторых – обладающая наследственной изменчивостью. Белки, между прочим, этими свойствами не обладают (за одним интересным исключением, о котором мы скоро расскажем).

Начнем с размножения. Молекула, лежащая в основе жизни, должна содержать в себе инструкцию по производству копий самой себя. Говоря химическим языком, это должна быть молекула, способная катализировать синтез своих копий. Без этого живые существа просто не смогут размножаться. Наследственная информация должна копироваться, чтобы родители могли передавать ее потомкам.

Способность «молекулы наследственности» к размножению – достаточное условие для того, чтобы Жизнь, основанная на такой молекуле, могла существовать. Например, если бы это была искусственно сотворенная кем-то Жизнь, не подверженная эволюционным изменениям, то «молекуле наследственности» достаточно было бы просто уметь размножаться.

Этого, однако, недостаточно для Жизни, способной к эволюции на основе дарвиновского механизма. Если ГТЭ адекватно описывает реальность, то «молекула наследственности» обязана обладать еще одним свойством – наследственной изменчивостью. Это значит, что молекулам-потомкам должны передаваться не только «общеродовые характеристики» родительской молекулы, но и ее индивидуальные, частные особенности, которые время от времени подвергаются небольшим случайным изменениям. Эти изменения обязательно тоже должны наследоваться.

Системы, способные размножаться и обладающие наследственной изменчивостью, называют репликаторами.

Размножение без наследственности

Пример размножения без наследственной изменчивости – автокаталитическая реакция Бутлерова. В ходе этой реакции формальдегид (CH2O) превращается в сложную смесь разных сахаров, причем катализатором реакции служат те самые сахара, которые в ней образуются. Именно поэтому реакция и является автокаталитической: ее катализируют ее собственные продукты.

Такую реакцию можно описать в терминах размножения, изменчивости и наследственности. Молекулы сахаров катализируют синтез других молекул сахаров: можно сказать, что они размножаются, используя формальдегид в качестве «пищи». У них есть и изменчивость, ведь в итоге получается смесь разных сахаров. Но вот наследственной эта изменчивость не является, потому что состав получающейся смеси практически не зависит от того, какие именно сахара катализировали реакцию. Вот если бы, скажем, рибоза избирательно катализировала синтез именно рибозы, но при этом иногда «по ошибке» синтезировались молекулы глюкозы, которые начинали бы избирательно катализировать синтез других молекул глюкозы, тогда мы могли бы сказать, что в системе есть наследственная изменчивость.

Другой пример приводит в своих книгах Ричард Докинз: горение. Мы можем зажечь спичку, ее огнем поджечь свечу, огнем свечи – еще что-нибудь. Огоньки как будто размножаются, но индивидуальные черты конкретного огонька – например, его цвет – не зависят от свойств огонька-родителя. Они зависят только от «среды», например, от состава горючего материала. Как и сахара в реакции Бутлерова, огонь передает по наследству только свои «общеродовые характеристики», но не индивидуальные особенности. В такой системе есть размножение и изменчивость, но нет наследственности в узком смысле. Подобные системы могли бы лежать в основе каких-то живых существ, но только искусственных, сотворенных в готовом виде, – как если бы роботы собирали других роботов из подручных материалов. Самостоятельно развиваться и усложняться, эволюционируя «по Дарвину», такие существа не смогли бы.

Задолго до расшифровки структуры ДНК генетики уже точно знали, что мутации (случайно возникающие изменения генетического материала) тоже копируются и наследуются. Это значит, что система копирования наследственной информации не зависит от того, какая именно информация с ее помощью копируется. Это универсальная система: не штамп, раз за разом производящий одинаковые тексты, а нечто вроде ксерокса, который размножает любой текст независимо от его содержания. Если в тексте случайно возникнет изменение, то копии, снимаемые с измененного текста, тоже будут содержать в себе это изменение.

Таким образом, молекула ДНК должна обладать удивительным свойством – она должна быть способна к самокопированию, причем нужно, чтобы все нуклеотиды у копии стояли в той же последовательности, что и в оригинале. Если возникает мутация, то копии с мутантной молекулы тоже должны содержать эту мутацию. Только такая молекула – молекула-репликатор – может лежать в основе земной жизни. Это следовало из дарвиновской теории. Это следовало из данных генетики. И это блестяще подтвердилось – открытием Уотсона и Крика.

Главное, что они открыли, – принцип специфического спаривания нуклеотидов, или комплементарности. В двойной спирали ДНК аденин (А) всегда соединяется с тимином (Т), а гуанин (Г) – с цитозином (Ц). Комплементарные нуклеотиды подходят друг к другу по размеру (пары А – Т и Г – Ц имеют одинаковый размер, и поэтому спираль ДНК получается ровная и прочная), а также по расположению положительно и отрицательно заряженных участков. В силу последнего обстоятельства между А и Т образуются две водородные связи, а в парах Г – Ц таких связей три.

В конце своей эпохальной статьи с описанием структуры ДНК авторы обронили: «От нашего внимания не ускользнуло, что специфическое спаривание, постулированное нами, непосредственно указывает на возможный механизм копирования генетического материала» (Watson, Crick, 1953). Эту фразу считают одним из двух самых скромных высказываний в истории биологии[8]. Разумеется, от их внимания не ускользнуло, что они открыли главную тайну жизни!

Итак, открытие состояло в том, что молекула ДНК оказалась так устроена, что ее очень легко скопировать. Для этого достаточно расплести двойную спираль на две нити, а затем к каждой из них достроить вторую нить в соответствии с принципом комплементарности. Это значит, что молекула ДНК кодирует сама себя. Каждая из нитей двойной спирали кодирует вторую нить, в точности определяя ее строение. ДНК кодирует также и многое другое – все строение организма в конечном счете, но в первую очередь она кодирует себя. Она сама контролирует производство своих копий. Механизм копирования (репликации) ДНК заложен непосредственно в ее структуру. Естественно, любая ошибка-мутация, любая нуклеотидная замена при таком способе копирования будет унаследована дочерними молекулами ДНК.

Молекула наследственности оказалась именно такой, какой она должна была оказаться в соответствии с предсказаниями ГТЭ. Ученые любят, когда все сходится, когда теоретические построения подтверждаются фактами. Так что у Крика был достойный повод для громких заявлений о «тайне жизни».

Еще один важный вывод состоит в том, что из структуры молекулы ДНК непосредственно вытекает неизбежность дарвиновской эволюции. Живые существа, обладающие такой молекулой наследственности, просто не могут не эволюционировать «по Дарвину». Никакая система копирования не может быть абсолютно точной. Время от времени обязательно будут возникать сбои, ошибки, т. е. мутации. Они будут передаваться по наследству. Поскольку ДНК определяет львиную долю наследственных свойств организма (оставим чуть-чуть на всякого рода эпигенетику и материнские эффекты[9]), какие-то мутации непременно будут влиять на эффективность размножения – как самих молекул ДНК, так и организмов, чье строение ими контролируется. Таким образом, ДНК обеспечивает выполнение набора условий, необходимых и достаточных для дарвиновской эволюции: 1) размножение; 2) наследственная изменчивость; 3) влияние второй на эффективность первого[10].

Нестандартные репликаторы: дарвиновская эволюция без участия генов

Земная жизнь основана на размножении репликаторов определенного типа – полинуклеотидов РНК и ДНК. Но это не единственный тип репликаторов, существующий в природе. Многие философы и социологи считают, что в культурной эволюции важную роль играют мемы – единицы культурной информации, которые используют наш разум для собственного выживания и размножения примерно так же, как гены используют клетку. Предполагается (хотя и не доказано), что мемы, как и гены, обладают всеми свойствами, необходимыми для дарвиновской эволюции: наследственной изменчивостью и дифференциальным размножением. Если объект обладает этими свойствами, то он является репликатором, и он будет автоматически эволюционировать, приспосабливаясь к среде своего обитания.

Прионы – нестандартные репликаторы, представляющие собой особым образом свернутые молекулы белка PrP (называемого также прионным белком). Этот белок в норме присутствует на мембранах нейронов и выполняет какие-то полезные функции, связанные с передачей сигналов. Какие именно – пока не совсем ясно (Chiesa, Harris, 2009). Безобидный прионный белок превращается в смертоносный прион в результате «неправильного сворачивания».

Прион обладает двумя удивительными свойствами. Во-первых, он заставляет нормальные прионные белки сворачиваться неправильно, превращая их в свои копии. Так прион размножается: он катализирует синтез собственных копий, используя в качестве «пищи» (материала для построения этих копий) нормальные, правильно свернутые молекулы белка PrP. Во-вторых, прион устойчив к действию протеолитических ферментов, задача которых состоит в уничтожении отслуживших белковых молекул. Оба свойства связаны со способностью прионов слипаться в большие комки из множества молекул. Первые несколько слипшихся прионов становятся «центром кристаллизации», к которому прилипают все новые и новые молекулы. В конце концов это приводит к нарушению работы нервной клетки.

Два варианта пространственной конфигурации прионного белка: a – нормальная конфигурация (преобладают так называемые альфа-спирали); б – патологическая конфигурация (преобладают «бета-листы»). Стрелки – условные, они показывают направление от N-конца белковой молекулы (где находится аминогруппа) к C-концу (где находится карбоксильная группа).

Самое неприятное, что нейрон, в котором «завелись» прионы, заражает ими соседние нейроны. В результате прионная инфекция распространяется по нервной системе. Способность к размножению, устойчивость к протеолитическим ферментам и заразность делают прионы опасными инфекционными агентами, похожими по своим свойствам на вирусы. Как и вирусы, прионы могут размножаться только за счет ресурсов, предоставляемых хозяйской клеткой. Вирусу необходимо, чтобы клетка синтезировала для него вирусные белки согласно инструкциям, записанным в вирусной ДНК или РНК. Приону необходимо, чтобы клетка синтезировала для него нормальные молекулы прионного белка PrP, а прион уже сам превращает их в свои копии. Разница между вирусом и прионом существенна для молекулярного биолога, но совсем не так заметна для эпидемиолога или тем более заболевшего животного. Прионы вызывают смертельные нейродегенеративные заболевания у человека и других млекопитающих, в том числе коровье бешенство и куру.

То, что прионы умеют размножаться, сомнений не вызывает. Но до недавних пор было неясно, являются ли они полноценными репликаторами. Иными словами, есть ли у них весь необходимый «джентльменский набор» для дарвиновской эволюции. Способны ли прионы мутировать и передавать мутации по наследству, и если да, то влияют ли эти мутации на эффективность размножения прионов? Действует ли на прионы естественный отбор? Могут ли они приспосабливаться к изменениям среды, например к лекарствам, применяющимся для борьбы с прионными инфекциями? Эксперименты, проведенные американскими биологами, дали положительные ответы на эти вопросы (Li et al., 2010).

В нейронах одного и того же вида животных встречаются разные штаммы (разновидности) прионов. Например, у мышей из одной и той же лабораторной линии, имеющих одинаковые прионные белки PrP, может встречаться до 15 разных прионных инфекций, различающихся по скорости развития болезни и неврологическим симптомам. Было замечено, что если взять штамм прионов у одного вида животных, заразить им другой вид, а потом взять прионы у второго вида и снова заразить ими первый, то симптомы в некоторых случаях оказываются уже другими.

Это позволило предположить, что у белка PrP есть несколько разных вариантов неправильного сворачивания и превращения в прион. При этом каждый из вариантов наследуется, т. е. сохраняется в ряду «поколений» прионов. Возможно, прионы могут «мутировать» и передавать свои мутации по наследству. Мутации прионов, конечно, не связаны с изменениями аминокислотной последовательности белка, а представляют собой изменения его пространственной структуры (способа сворачивания).

Чтобы проверить эти предположения, ученые провели эксперименты с разными штаммами прионов и разными клеточными культурами. Выяснилось, что свойства прионов закономерным образом меняются, когда их пересаживают из одних клеток в другие, причем изменения происходят не сразу, а постепенно.

Для начала исследователи заразили клеточную культуру под условным названием PK1 прионами штамма 22L из мозга больной мыши. Оказалось, что чем дольше прионы живут и размножаются в клетках PK1, тем сильнее они отличаются по своим свойствам от исходных прионов из мозга мыши. Исходные прионы 22L успешно заражают другую клеточную культуру (R33) и нечувствительны к действию алкалоида сваинсонина, который замедляет размножение некоторых прионов в клетках. Однако по мере жизни прионов в клетках PK1 они постепенно утрачивают способность заражать клетки R33 и становятся все более чувствительными к сваинсонину.

Простейшее объяснение состоит в том, что популяция прионов в мозге больной мыши исходно была гетерогенной (разнородной), и в ней преобладали прионы, устойчивые к сваинсонину и заразные по отношению к R33. Однако жизнь в клетках PK1 приводит к тому, что в популяции растет доля прионов, чувствительных к сваинсонину и не способных заражать R33. Прионы с этими свойствами быстрее размножаются в клетках PK1, т. е. налицо вытеснение одних прионов другими под действием отбора[11].

Способны ли прионы восстанавливать утраченную устойчивость к лекарству? Чтобы выяснить это, ученые пересаживали прионы, чувствительные к сваинсонину, из клеток PK1 в мозг мышей. К тому времени, когда заболевание достигло терминальной стадии (через 147 дней после заражения), прионы полностью восстановили устойчивость к сваинсонину. Значит, они действительно эволюционируют!

Более того, оказалось, что если выращивать прионы, чувствительные к сваинсонину, в клеточной культуре в присутствии небольших концентраций этого алкалоида, то прионы быстро вырабатывают устойчивость к нему. Таким образом, эти необычные репликаторы приспосабливаются к меняющимся условиям совсем как вирусы или бактерии.

Выработка устойчивости в экспериментах могла происходить либо за счет преимущественного размножения устойчивых разновидностей прионов, которые уже существовали в исходной популяции (хоть и в малом количестве), либо за счет появления новых мутаций в ходе эксперимента. Дополнительные эксперименты показали, что прионы-мутанты, устойчивые к сваинсонину, возникают спонтанно. Это происходит даже в отсутствие сваинсонина, т. е. когда в такой мутации нет необходимости. Частота мутаций – примерно один случай на миллион клеточных делений. Напомним, что «мутация» приона не связана с изменением последовательности аминокислот – это просто другой способ сворачивания белковой молекулы. Мутация наследуется, потому что прион, свернутый определенным образом, заставляет «исходный материал» (прионный белок PrP) сворачиваться точно так же.

Итак, прионы мутируют, передают мутации по наследству, и эти мутации влияют на эффективность их размножения. У прионов есть все необходимое, чтобы эволюционировать под действием отбора.

Ключевой вопрос, ответа на который пока нет, состоит в том, как далеко может зайти такая эволюция. По идее, у прионов должно быть гораздо меньше эволюционных возможностей, чем у тех же вирусов, потому что число возможных пространственных конфигураций белка PrP вряд ли может сравниться с невообразимо громадным числом возможных последовательностей нуклеотидов в геноме вируса. Неясно, может ли отбор у прионов быть «накопительным» – может ли он создавать новые свойства путем последовательного закрепления множества изменений. Скорее, отбор у прионов все-таки «одноразовый», работающий с единичными мутациями, причем набор возможных мутаций невелик.

Практический вывод состоит в том, что при разработке лекарств от прионных болезней лучше не бороться с конкретными штаммами прионов – к таким лекарствам прионы могут приспособиться, – а пытаться повысить устойчивость нормального прионного белка, чтобы он всегда сворачивался правильно. Самым радикальным средством было бы полное отключение гена, кодирующего белок PrP. Правда, пока неясно, к каким побочным последствиям это приведет. Мыши с отключенным геном прионного белка выживают и даже не имеют каких-то особо тяжелых дефектов, но у них много мелких странностей: от нарушенного суточного ритма до склонности к ишемии и судорогам.

Белковая вселенная

Прионы – это, конечно, экзотика и редкость. Мы познакомились с ними, чтобы лучше разобраться в свойствах репликаторов. А еще для того, чтобы понять: не всякий репликатор способен обеспечить длительное и интересное эволюционное развитие.

Эволюция земной жизни основана в первую очередь на изменениях белков, инструкции по созданию которых записаны в белок-кодирующих участках ДНК. Сами по себе белки не являются репликаторами. Но они могут эволюционировать «по Дарвину», потому что их строение определяется информацией, записанной в молекулах ДНК – подлинных репликаторах, на эффективность размножения которых влияют свойства кодируемых ими белков. Фенотип[12] организма определяется в первую очередь белками. Поэтому если мы хотим оценить эволюционный потенциал земной жизни, то для начала необходимо выяснить, в каких пределах способны меняться – под действием мутаций и отбора – структура и функции белков.

В рассказе Борхеса «Вавилонская библиотека» описана невообразимо огромная библиотека, содержащая абсолютно все возможные тексты определенной длины. При этом в библиотеке нет двух одинаковых книг. Схожий образ громадного, но все же конечного пространства последовательностей используют биологи, изучающие эволюцию белков (Maynard Smith, 1970)[13]. Это воображаемое пространство включает все возможные «тексты», записанные 20-буквенным аминокислотным «алфавитом». Например, для белка длиной в 300 аминокислот существует 20300 возможных последовательностей. По сравнению с этим числом количество атомов во Вселенной (примерно 1080) пренебрежимо мало.

Каждая точка в пространстве последовательностей соответствует одному белку, а расстояние между точками отражает степень различий между двумя белками. Эволюцию белковой молекулы можно представить как движение в пространстве последовательностей.

Каждой функции, выполняемой белками, соответствует некая область в пространстве последовательностей, в пределах которой любая точка – это белок, способный справиться с данной функцией. До тех пор пока эволюция белка идет без смены функции, его движение ограничено этой областью.

Главный вопрос в том, насколько велики такие области и какова их структура. Теоретически они могут быть как сплошными полями, так и лабиринтами узких тропинок, разделенных «запретными зонами».

Полезным дополнением к образу пространства последовательностей является образ ландшафта приспособленности, введенный в употребление в 1932 году выдающимся американским генетиком Сьюэлом Райтом (1889–1988). Каждой точке пространства последовательностей соответствует та или иная величина приспособленности. Если речь идет об аминокислотной последовательности белка, то приспособленность можно понимать как эффективность выполнения белком своей функции. Если речь идет о нуклеотидной последовательности генома, то приспособленность – это эффективность размножения организма с таким геномом. Принято представлять области высокой приспособленности в виде возвышенностей, низкой – в виде долин или ям. При этом вышеупомянутые «поля» приобретают вид горных плато, «тропинки» становятся хребтами, а «запретные зоны» – долинами и пропастями.

Примерно так представляют себе биологи «ландшафт приспособленности». Два горизонтальных измерения символизируют «белковую вселенную», т. е. все возможные аминокислотные последовательности белка (или нуклеотидные последовательности ДНК, если речь идет о «генетической вселенной»). Вертикальное измерение отражает приспособленность. Эволюционируя путем накопления нейтральных или полезных аминокислотных замен, белок может двигаться по этому ландшафту горизонтально или вверх. Спуск в долины запрещен, потому что мутации, снижающие эффективность работы белка, отсеиваются отбором. В результате белок может оказаться в «ловушке локального максимума», т. е. застрять на одной из второстепенных вершин. Однако реальные ландшафты приспособленности, по-видимому, представляют собой не множество одиноких пиков, а лабиринты горных хребтов. Двигаясь по гребням, белок может обходить пропасти, но на это уходит много времени. Именно поэтому некоторые белки, унаследованные современными организмами от последнего общего предка всего живого, до сих пор так и не достигли предельного уровня несхожести и продолжают медленно расходиться в пространстве «белковой вселенной».

Вредные мутации – это движение вниз по склону, полезные – путь наверх. Мутации нейтральные, не влияющие на приспособленность, соответствуют движению вдоль горизонталей – линий одинаковой высоты. Отбраковывая вредные мутации, естественный отбор мешает эволюционирующей последовательности двигаться вниз по ландшафту приспособленности. Поддерживая мутации полезные, отбор пытается загнать последовательность как можно выше[14].

Отбор – игра по правилам

Методом случайного поиска (случайных блужданий) найти в необозримой «белковой вселенной» одну конкретную точку, соответствующую оптимальному выполнению белком данной функции, совершенно нереально. К счастью, такие оптимумы, как правило, – не точки, а обширные области. А главное, поиск оптимума в ходе эволюции осуществляется вовсе не методом случайных блужданий. Он идет методом направленного отбора. Направленность возникает благодаря тому, что случайные отклонения в «неправильную» сторону, ухудшающие рабочие качества белка, отбраковываются, отменяются и забываются, тогда как случайные отклонения в «правильную» сторону запоминаются и сохраняются.

Если исходная последовательность уже находится у подножия некоей возвышенности на ландшафте приспособленности – там, где уже есть хотя бы небольшой наклон (это значит, что белок хотя бы в минимальной степени, но уже выполняет какую-то функцию), отбор загоняет последовательность на вершину горы с поразительной эффективностью. Это можно показать с помощью компьютерной программы, впервые описанной Ричардом Докинзом в книге «Слепой часовщик». Пусть в роли исходной последовательности выступает произвольный набор букв, например, такой:

weiusdhsdklj dfg dfgghkjhjh qnlsvtnxuvsf qw kjhgj jfdjkfflmc

Программа размножит эту последовательность в тысяче экземпляров, внося в нее случайные мутации с заданной частотой. Например, пусть каждая буква в каждой копии с вероятностью 0,05 мутирует, т. е. заменяется другой случайной буквой. В результате каждая двадцатая (в среднем!) буква у каждого потомка будет отличаться от родительской. Зададим оптимум, к которому нужно стремиться, – некую осмысленную фразу. Попробуем сначала прийти к оптимуму без помощи отбора, методом случайных блужданий. Для этого из 1000 потомков выберем одного наугад и снова размножим в 1000 экземпляров с мутациями. И еще раз, и еще.

Вот что у нас получилось. Справа указаны номер поколения и степень отличия от целевой последовательности, т. е. удаленность от оптимума:

weiusdhsdklj efg dfgghkjhjh qnlsvtnxuvsfuqt kjhgj jfdjkfflmc 1 1101

weiusdhshklj efg dfgghkchjh qnlsvtxxuvmfuqt kjhgj jfdjkfflmc 2 1102

weiusdhshqxj efg dfgghkchjh qnudvtxxuvnfuqt kjhgj jfdjkfflmc 3 1073

weiusdhshqxj efg dfgghkchjh pnudvnxxuvnfuqt kjhgj jfdjkfflmc 4 1068

weiuydhshqxjmefg dfgghgchjh pnudvnxxuvnfuqt kjhgj jfdjkfflmc 5 995

…

miokytvohujkuefhjefghhgcajtrjnfdqnxxutdzuftfihfgz ufdjkfszyc 21 1179

miokytvohuwtuefhjefghhgcajyrjnfdqnxxutdzuftfiufgz ufdjkfszyc 22 1173

…

jzvsztfxtuggublusgidhpgxauyranrwqbwsjtdoxykfinfzvyufdoluszyh 51 1152

jzvsztfxtuggublusgidhpgxauyranrwqjwsjtdoxykfinfzvyufdoluszyh 52 1144

…

pkvlrqsxoqrewqoidyofypjlsjvwcjxdjlkhbzdyonhdeyuydlusjzbmeeiu 99 1078

pkvlrqsxoqoewqoidyofysjlsjvwcjxdjlkhbzdyonhdeyuydlusjubmeeiu 100 1073

Бесполезно! За 100 поколений – ни малейшего прогресса, никакого приближения к оптимуму. Фраза осталась такой же бессмысленной, какой и была. Случайное блуждание в пространстве последовательностей, которое мы сейчас смоделировали, практически не дает шанса найти конкретную точку в белковой вселенной.

Нет, конечно, будь у нас бесконечный запас времени, когда-нибудь мы все же наткнулись бы на оптимум. Когда, вот в чем вопрос. Мы использовали 26 букв латинского алфавита и пробел, итого 27 знаков. Длина фразы – 60 знаков. Оптимум – это одна комбинация из 2760 (~7,6×1085) возможных. Вариантов больше, чем атомов во Вселенной. Примерно столько поколений нам и потребуется, чтобы случайно наткнуться на нужную точку.

К такому способу поиска вполне приложимы известные рассуждения об урагане, пролетевшем над свалкой, который ни за что не соберет из мусора «боинг-747», и об обезьяне, которая, бессмысленно стуча по клавиатуре, никогда не напишет «Войну и мир». Таким способом – и впрямь не напишет. К счастью для нас, эволюция идет вовсе не этим способом. Или, если быть совсем уж точными, не только этим способом.

Мы все-таки не зря моделировали случайные блуждания – у них тоже есть аналог среди эволюционных процессов. Именно так идет нейтральная эволюция. Так меняются последовательности (аминокислотные или нуклеотидные), от которых приспособленность организма не зависит и которые поэтому не находятся под действием отбора.

Между прочим, хоть блуждания и случайные, некие закономерности можно заметить и в этом случае. Обратите внимание, что эволюционирующая последовательность постепенно становилась все менее похожа на исходную. Фраза из поколения № 1 отличается от исходной только тремя знаками, в поколении № 2 мы видим уже семь отличий, в поколении № 4–13, в пятом поколении – 16 отличий. К 50-му поколению никакого сходства с исходной последовательностью не осталось. Но в течение первых 20–25 поколений сходство сохранялось, постоянно уменьшаясь. Поэтому мы могли по степени этого сходства примерно определить номер поколения, к которому принадлежит данная фраза. Мы могли, сравнив данную фразу с исходной и зная скорость мутирования, примерно оценить, сколько поколений разделяет эти две фразы! На этом принципе основан замечательный метод молекулярных часов, с которым мы познакомимся в следующем разделе. А пока вернемся к отбору.

Изменим немного нашу программу. Пусть теперь для размножения выбирается не любая из 1000 последовательностей наугад, а лучшая – наиболее похожая на «оптимальную». Все прочее оставим как было. Запускаем программу и получаем следующее:

wbiusdhsdkljvdfgfdbgghkjhjh qnlsvtnxuvsf qw kjhgjajfdjkfflmc 1 992

jfiusdhsd ljvqfgfdbggbkjhjh qnlsvtnxuvsfyqw kjhgjajfdjkfflmc 2 844

jfiusdhsd ljvqfgfdbggnkjhjh qnl vtnxuvsfyqw djhgjajfdjkfflmc 3 756

jfiusdhsd ljvqqgfdbggnkjhjh qnj vtnx vsfyqw djhgjajfdjkfflmc 4 684

jfiusdhsd ljrr gfdbggnkjhme qnj vtnx vsfyqw djhgjajfdjkfflmc 5 594

…

tdkfdrhsm vjlr nfdbgmu jhoe anw crbm hs ygj vqptjam vjjzbpnc 21 113

tdkfdrhsm vjlr nfdbgku jhoe anw crbm hs ygj vqpteam vjjvbprc 22 104

…

tekfdrhom vjll rfaeiky jhoe any fobm hm tgd oqptehm vmjvepse 41 37

tekfdriom vjll rfaeiky fhoe any fobm hm tgd oqptehm vmjvepse 42 32

…

tekectiom will readily fime any gobl hn thd oroteim universe 61 10

tekectiom will readily fime any gobl in thd oroteim universe 62 9

…

selection will readily fime any goal in the orotein universe 73 3

selection will readily fimd any goal in the orotein universe 74 2

…

selection will readily fimd any goal in the protein universe 87 1

selection will readily fimd any goal in the protein universe 88 1

selection will readily find any goal in the protein universe 89 0

selection will readily find any goal in the protein universe 90 0

Ну вот, совсем другое дело! Под действием отбора наша последовательность уверенно двигалась к оптимуму – взбиралась на пик ландшафта приспособленности – и достигла его в 89-м поколении, с чем мы ее и поздравляем.

Главный урок из этих упражнений состоит в том, что эволюция под действием отбора совсем не похожа на попытки напечатать «Войну и мир», случайным образом нажимая на клавиши. Отбор – мощная организующая сила, которая придает эволюции направленность, формируя из хаоса случайных мутаций закономерный, упорядоченный результат.

Но позвольте, не отступили ли мы от реальности, произвольно задав оптимальную последовательность – фразу, к которой нужно было стремиться? Не похоже ли это на «божественное вмешательство»?

Вовсе нет. Для любой полезной функции, выполняемой белком при данных условиях (температуре, составе среды и т. д.) действительно существует одна или несколько оптимальных аминокислотных последовательностей, которые справятся с этой функцией лучше всего. Возможно, реального белка с такой последовательностью еще нет в природе – эволюция не успела его создать, – но ведь идеальная последовательность все равно существует, подобно тому как потенциально существовал химический элемент углерод со всеми своими свойствами еще до того, как первые атомы углерода начали синтезироваться в недрах звезд, вспыхнувших в молодой Вселенной. Отбор будет двигать эволюционирующую последовательность к этому идеалу независимо от того, есть уже на свете такие белки или им еще только предстоит появиться.

В чем мы действительно погрешили против истины, так это в том, что в неявном виде ввели в модель несколько допущений о форме ландшафта приспособленности, сильно упрощающих реальность. Мы допустили, что ландшафт – это одна большая гора с гладкими склонами и единственной вершиной, причем любая случайная последовательность, с которой начинается эволюция, уже находится на склоне этой горы, так что движение «вверх» (к идеалу) повышает ее приспособленность. Нахождение на склоне означает, что исходная последовательность хоть чуть-чуть, хоть совсем плохо, но все-таки уже справляется с данной функцией.

Рассмотренная модель справедлива лишь для ситуации, когда отбору уже есть за что «зацепиться», когда эволюционирующая последовательность уже на что-то годна.

Как удается эволюционирущим последовательностям переходить с одной горы на другую и со склона на склон? Иными словами, как белок, уже приспособившийся выполнять какую-то функцию – начавший взбираться по склону одной из гор, – может приобрести другую функцию, т. е. перейти на другую гору? Как он преодолеет разделяющую их низменность?

Это важный вопрос, и мы к нему еще вернемся. Ну а пока ограничимся несколькими замечаниями.

Во-первых, действительно, чем выше белок забрался по одному склону, тем меньше у него шансов перейти на другой. Глубокие низины между горными массивами, соответствующими основным группам белковых функций – так называемым надсемействам белков, – как правило, непроходимы. Крайне редко удается преодолеть пропасть одним отчаянным прыжком – макромутацией. В подавляющем большинстве случаев такие прыжки в горной местности кончаются понятно чем. Но все же бывают и удачные приземления. И тогда всем на диво какой-нибудь фермент, миллиарды лет занимавшийся превращением одного углевода в другой, вдруг превращается в кристаллин – белок хрусталика глаза, а пищеварительный фермент трипсин – в белок-антифриз, защищающий кровь антарктических рыб от замерзания[15].

Но это исключения. Как правило, эволюционное движение большого и сложного современного белка ограничено одним горным массивом – одной группой родственных функций. На больших высотах ландшафт приспособленности белков сильно разобщен, фрагментирован, так что с одного массива на другой попасть почти невозможно. Но вот на малых высотах, у подножья величественных горных массивов, простирается холмистая местность, передвигаться по которой простым и примитивным древним белкам было намного легче. Среди искусственно синтезированных коротких белковых молекул с произвольной последовательностью аминокислот можно найти молекулы, выполняющие – пусть и с низкой эффективностью – различные функции, выполняемые природными белками в клетке. Это значит, что, передвигаясь по этим низинам, можно наткнуться на предгорья какого-нибудь горного массива даже методом случайных блужданий!

Скорее всего, основные функции белков, соответствующие белковым надсемействам, были «нащупаны» еще в самом начале эволюционного становления генетического кода и синтеза белка у древних РНК-организмов[16]. Потом эти функции бесконечно совершенствовались и подразделялись на множество вариаций. Эволюционирующие последовательности взбирались все выше по склонам «своих» горных массивов, разбредаясь по развилкам и отрогам, и чем выше они поднимались, тем меньше оставалось у них шансов перейти с однажды выбранной горной системы на какую-то другую.

По-видимому, только для самых простых и коротких (но при этом все же полезных) белковых молекул существует реальная вероятность возникновения «из ничего», «на голом месте» – из случайной комбинации нуклеотидов, случайно закодировавших некоторую последовательность аминокислот. Такой способ формирования новых белков исчерпал себя еще в РНК-мире. С тех пор новые белки появляются только из старых – не с нуля, а путем модификации того, что есть. Это одно из главных правил эволюции. Почти все новое – это перекроенное старое.

Нейтральные мутации и генетический дрейф – движение без правил

Ландшафт приспособленности – образ яркий и полезный, но, как и всякая модель, он несовершенен. Многие аспекты эволюционного процесса с его помощью отразить трудно или невозможно. Реальный ландшафт приспособленности переменчив (впрочем, как и реальные горные системы). Если один белок в клетке изменился, это хоть немного, но изменит свойства клетки, ее поведение и внутреннюю среду – а значит, и «требования», предъявляемые отбором к другим белкам. Их ландшафты приспособленности станут немного другими. Изменение одного вида в сообществе неизбежно повлияет на факторы отбора, действующего на другие виды, и т. д.

Кроме того, трудно представить себе такой ландшафт, который точно отразил бы реальное соотношение вредных, полезных и нейтральных мутаций. Как правило, большинство мутаций нейтральны – по крайней мере у высших организмов, эукариот, у которых в геномах много участков, слабо влияющих на приспособленность. На втором месте по численности вредные мутации, на последнем – полезные. Нелегко вообразить склон такой формы, чтобы из каждой точки было больше разных путей, параллельных горизонту, чем путей, ведущих вверх или вниз. Но реальные склоны реальных ландшафтов приспособленности именно таковы.

Нейтральные мутации – это по определению такие мутации, которые не влияют на приспособленность, или, что то же самое, не подвергаются действию отбора. Нам пора познакомиться поближе с этим самым распространенным в природе классом мутаций. Забудем на время о ландшафте приспособленности и обратимся к другой модели, которая описывает процессы, происходящие с генетическими вариантами (аллелями) в популяции.

Допустим, у нас есть маленькая популяция мюмзиков из 40 особей. Для простоты примем, что мюмзики гаплоидны, т. е. имеют одинарный набор хромосом – один-единственнный экземпляр генома, а не два, как у нас с вами, диплоидных организмов. Достигнув возраста в один год, каждый мюмзик рожает нескольких детенышей, а потом сразу умирает от старости. Все детеныши одинаковые, но выжить из них могут только 40 – больше мюмзиков просто не помещается в старой железной бочке на дне пруда, где живет изучаемая популяция. Смертность детенышей случайна – ровно 40 случайно выбранных везунчиков станут взрослыми и через год произведут потомство.

Поскольку смертность случайна, приспособленность мюмзиков определяется только их плодовитостью, т. е. числом детенышей. Плодовитость зависит от генотипа. Допустим, у мюмзика есть один ген, влияющий на плодовитость. Обозначим его буквой А. Между прочим, не смейтесь: такая модель вполне годится для изучения некоторых законов популяционной генетики.

Некогда у всех мюмзиков был только один вариант (аллель) гена А. Обозначим его А1. Но потом у одной особи произошла мутация, и в результате появился второй вариант гена – аллель А2. Допустим (опять-таки для простоты), что в нашей популяции, когда мы приступили к ее изучению, у половины мюмзиков ген А был представлен первым вариантом, у другой половины – вторым. Таким образом, частота аллеля А2 равна 0,5 (q2 = 0,5) и частота аллеля А1 такая же (q1 = 0,5).

Нам нужно ответить на вопрос: как будет меняться со временем частота аллеля A2, если мутация, которая привела к его возникновению, была нейтральной?

Раз мутация была нейтральной, значит, плодовитость обладателей обоих аллелей одинакова. Допустим, они все рожают ровно по десять детенышей. Разумеется, потомство наследует родительский аллель гена А.

Может показаться, что раз аллели имеют одинаковую приспособленность, то их так и останется поровну. Это неверный ответ. На рисунке(см. ниже) показан результат четырех запусков нашей модели. Мы видим, что частота А2 во всех четырех случаях хаотически колебалась (по-научному такие колебания как раз и называются случайными блужданиями). Блуждания продолжаются до тех пор, пока частота аллеля не упрется либо в верхнюю «точку невозврата» (q2 = 1, частота аллеля достигла 100 %, аллель зафиксировался в генофонде), либо в нижнюю (q2 = 0, частота упала до нуля, аллель элиминировался из генофонда).

Так бывает всегда. Если аллель нейтрален, его частота будет «случайно блуждать» между нулем и единицей до тех пор, пока не упрется либо в верхний, либо в нижний предел. Рано или поздно нейтральный аллель либо зафиксируется (достигнет частоты 1), либо элиминируется – исчезнет из генофонда. Третьего не дано. Таким образом, блуждания хоть и случайны, их исход предсказуем. Мы точно знаем, что дело кончится либо фиксацией, либо элиминацией. Чем больше популяция, тем в среднем дольше придется ждать исхода[17], но он все равно неизбежен.

Здесь самое время сказать, что случайные, не зависящие от приспособленности изменения частот аллелей называются генетическим дрейфом. Под властью дрейфа находятся все нейтральные мутации (а в маленьких популяциях отчасти также и вредные с полезными, но об этом позже).

Можно ли вычислить вероятность того, что нейтральный аллель в конце концов зафиксируется, а не элиминируется? Да, это просто. В нашем примере аллели А1 и А2 исходно находились в равном положении, потому что у обоих была частота 0,5. Очевидно, что в такой ситуации шансы на фиксацию у них должны быть одинаковыми и равными 0,5. В половине случаев А1 зафиксируется, А2 элиминируется, в половине – наоборот.

Ну а если конкурирующих нейтральных аллелей не два, а, скажем, четыре и начальные частоты у них тоже одинаковые (0,25)? В этом случае дело кончится фиксацией одного из аллелей и элиминацией трех остальных, причем для каждого аллеля вероятность фиксации равна 0,25. Таким образом, очевидно, что вероятность фиксации нейтральной мутации в будущем просто-напросто равна ее частоте в данный момент: Pfix = q.

Если вы, дорогие читатели, еще не устали от этой примитивной математики, то позвольте познакомить вас еще с двумя простыми, интересными и полезными формулами.

Сколько нейтральных мутаций будет фиксироваться в популяции в каждом поколении? (Имеются в виду мутации уже не в одном и том же, а в разных генах.) Если мы сумеем это вычислить, то получим прекраснейший инструмент – молекулярные часы. Тогда мы сможем по количеству нейтральных генетических различий определить, когда жил последний общий предок сравниваемых организмов.

Вывод этой формулы – подлинный шедевр «биологической математики». Судите сами. Определим сначала, сколько новых мутаций появляется в популяции в каждом поколении. Будем считать для простоты, что подавляющее большинство мутаций нейтральны (это недалеко от истины). Ответ очевиден: U × N, где U – темп мутагенеза (среднее число новых мутаций у каждой новорожденной особи), N – численность популяции. Определить U можно, просто сравнивая геномы детей и родителей.

Теперь нужно понять, какая часть из этих U × N только что появившихся мутаций в итоге зафиксируется. Это и будет искомая величина – темп фиксации нейтральных мутаций в генофонде популяции за одно поколение. Обозначим ее буквой V.

Мы уже знаем, что вероятность фиксации мутации равна ее частоте: Pfix = q. Чему же равна частота только что появившейся мутации? Это совсем просто. Поскольку мутация только что появилась, она пока есть только у одной особи. Следовательно, ее частота равна 1/N. Вот, собственно, и все. Умножаем количество новых мутаций на вероятность фиксации каждой из них (т. е. на долю мутаций, которые в итоге зафиксируются) и получаем ответ: V = U × N × 1/N. Поразительно! Численность популяции волшебным образом сокращается, и величина N уходит из уравнения. Мы приходим к выводу, что темп фиксации нейтральных мутаций не зависит от численности и равен просто-напросто скорости мутагенеза: V = U. Не знаю, как вы, дорогие читатели, а мы, биологи, приходим в восторг от такой красоты.

Нам остался один шаг до молекулярных часов. После того как два вида, произошедшие от общего предка, разделились, в их генофондах независимо накапливаются нейтральные мутации. За время t (измеряемое в поколениях) первый вид накопит V × t = U × t нейтральных мутаций, и второй вид накопит столько же. Совместными усилиями они накопят 2U × t нейтральных отличий друг от друга. Зная темп мутагенеза U и подсчитав число различий между геномами сравниваемых видов (обозначим его буквой D), определяем время жизни их последнего общего предка: t = D/2U. Это и есть знаменитые молекулярные часы.

Если бы темп мутагенеза и скорость смены поколений были одинаковыми у всех живых существ, все было бы совсем просто. Но они, конечно, неодинаковы, поэтому в вычисления приходится вносить поправки. А еще есть проблема насыщения: в какой-то момент – обычно по прошествии десятков, а чаще сотен миллионов лет – гены разделившихся когда-то видов оказываются настолько «переполнены» нейтральными различиями, что величина D перестает расти, хотя нейтральные мутации продолжают фиксироваться. Ниже мы увидим пример исследования, показавшего, как уровень сходства между «случайно блуждающими» последовательностями приблизился к минимально возможному и дальше снижаться уже не мог.

К счастью, разные участки генома накапливают нейтральные изменения с очень разной скоростью[18]. Быстро меняющиеся участки ДНК используются для датировки недавних событий, а те, что меняются медленно, хороши для датировки событий глубокой древности.

Дрейф и отбор: кто кого?

Генетический дрейф царствует над нейтральными мутациями (аллелями), отбор – над полезными и вредными. Отбор, повышающий частоту полезных мутаций, называют положительным. Отбор, отбраковывающий вредные мутации, – отрицательным, или очищающим.

Впрочем, все так хорошо и просто только в больших популяциях. В маленьких ситуация сложнее, потому что отбор и дрейф – две главные движущие силы эволюции – начинают конкурировать друг с другом за контроль над слабовредными и слабополезными мутациями.

Посмотрим, как это происходит. Воспользуемся для этого той же моделью с мюмзиками. Изменим только характер мутации, которая привела к появлению аллеля А2. До сих пор мы считали, что мутация была нейтральной. Поскольку она была нейтральной, обладатели аллелей А1 и А2 имели одинаковую плодовитость. Давайте теперь предположим, что мутация была полезной, что она повысила плодовитость мюмзиков на 5 %. Это можно смоделировать так: пусть мюмзики с генотипом А1 рожают по 20 детенышей, а мюмзики с генотипом А2 – по 21. Начальная частота аллеля А2 пусть будет по-прежнему равна 0,5. Только теперь мы рассмотрим популяции с разной численностью (N).

На рисунке (см. ниже) показано, как будет меняться частота А2 в том случае, если его носители имеют пятипроцентное адаптивное преимущество. Мы видим, что в большой популяции (N = 5000) частота А2 неуклонно растет, приближаясь к единице. Так работает отбор в идеальных для него условиях, т. е. в больших популяциях, где влияние дрейфа на полезные и вредные аллели пренебрежимо мало. Форма у кривой довольно правильная, и это наводит на мысль, что ее можно описать какой-нибудь математической формулой. Это действительно так, но выводить формулу мы не будем, чтобы не утомить читателей (а любители математики могут сделать это самостоятельно)[19].

Перед нами, между прочим, важнейший эволюционный процесс – аллельное замещение, т. е. вытеснение более приспособленным аллелем менее приспособленного. Процесс идет не слишком быстро. В большой популяции, например состоящей из миллиона особей, для того чтобы зафиксировалась новая полезная мутация, дающая 5-процентное адаптивное преимущество, требуется около 560 поколений. А ведь 5 % – это серьезное преимущество. Такие мутации – редкость. Ждать, пока зафиксируется мутация с преимуществом в 1 %, придется уже 2800 поколений! Тем не менее в большой популяции отбор «чувствует» даже самую незначительную разницу в приспособленности. Это обеспечивает эффективную (пусть и медленную) фиксацию слабополезных мутаций и элиминацию слабовредных[20].

На среднем графике мы видим, какая судьба ждет такую же полезную мутацию, повышающую приспособленность на 5 %, в популяции меньшего размера (N = 200). Частота полезного аллеля и в этом случае росла и в конце концов достигла 1 (мутация зафиксировалась), но путь был труден и извилист. Пожалуй, нашей мутации могло и не повезти, ее шансы на фиксацию не были стопроцентными.

Наконец, на правом графике мы видим, что происходит с точно таким же полезным аллелем в совсем крошечной популяции (N = 30). На рисунке показаны результаты двух запусков модели. В одном случае мутация зафиксировалась, в другом – элиминировалась. Не правда ли, картинка похожа на результат работы дрейфа, а не отбора?

Так оно и есть. В этом заключается главный урок, который мы можем извлечь из наших экспериментов. Чем меньше популяция, тем слабее в ней власть отбора и тем могущественнее дрейф. В маленьких популяциях слабополезные и слабовредные мутации начинают вести себя фактически как нейтральные. Их частоты «случайно блуждают», пока не наткнутся на верхний или нижний порог. В маленьких популяциях, где царствует дрейф, небольшие различия в приспособленности становятся невидимыми для отбора. Поэтому слабовредная мутация запросто может зафиксироваться, а слабополезная – элиминироваться.

Хорошо это или плохо? В большинстве случаев, конечно, плохо. Потеря слабополезных мутаций мешает маленькой популяции приспосабливаться к меняющимся условиям. Бесконтрольное накопление слабовредных мутаций и вовсе может поставить ее на грань вымирания. Именно в этом, между прочим, видят биологи одну из причин того, что крупные животные вымирают в среднем чаще, чем мелкие. У крупных животных, таких как носороги или слоны, популяции не могут быть такими же большими, как у мышей или насекомых. Это снижает приспособляемость крупных животных.

Но у этой медали есть и обратная сторона. У маленьких популяций больше шансов выйти из «ловушки локального оптимума», т. е. сползти с невысокого пика ландшафта приспособленности и взобраться на другой, повыше. Ведь отбор гонит организмы вверх и только вверх. Если популяция велика и малейшее различие в приспособленности «заметно» для отбора, спуск по склонам становится невозможен. Однажды взобравшись на одинокий холм, большая популяция уже никогда с него не слезет. Что касается дрейфа, то он ведет организмы по ландшафту приспособленности хаотическим образом, не замечая подъемов и спусков. Если популяция невелика и дрейф силен, у организмов есть шанс иногда двигаться не только вверх, но и немного вниз (и в сторону). Спустившись в ложбинку, организмы могут «обнаружить», что отсюда есть другой, более перспективный подъем. Если, конечно, не вымрут раньше, чем на него наткнутся.

Вселенная древних белков продолжает расширяться

В 2010 году журнал Nature опубликовал интересную статью об эволюционном движении белков по ландшафтам приспособленности (Povolotskaya, Kondrashov, 2010). Авторы работы решили сравнить аминокислотные последовательности 572 древних белков, которые имелись уже у последнего общего предка всего живого[21] и были унаследованы его потомками, а также нуклеотидные последовательности соответствующих генов 836 прокариот (бактерий и архей). Эти белки называют древними, потому что после более чем 3,5 млрд лет эволюции в телах разнообразных потомков LUCA они до сих пор сохранили сходство своих аминокислотных последовательностей (вплоть до поразительного 40-процентного сходства рибосомных белков L14 у бактерий и архей) и продолжают выполнять те же функции, что и у Луки.

Расширение физической и белковой Вселенной. Стрела времени направлена сверху вниз. Слева: в ходе расширения физической Вселенной увеличиваются расстояния от произвольно выбранного объекта (например, Земли) до других объектов, причем скорость удаления пропорциональна расстоянию. Справа: в ходе расширения «белковой вселенной» дочерние молекулы удаляются в пространстве последовательностей от исходной точки, которая соответствует одному из белков LUCA. При этом дистанции между произвольно выбранным объектом (например, белком, принадлежащим эволюционной линии, которая привела к кишечной палочке E. coli) и другими объектами (родственными белками других эволюционных линий) постепенно растут. Однако белки с данной функцией не могут выйти за пределы «своей» подобласти в пространстве последовательностей – иначе это будет уже другой белок, выполняющий другую функцию (эволюционные события, связанные со сменой функции белка, в обсуждаемой работе не рассматриваются). Границы этой функциональной области показаны внутренним кругом. Рано или поздно расходящиеся белки достигнут этой границы, и дальнейшее расхождение станет невозможным. Стрелочками показано направление движения белков в пространстве последовательностей. По рисунку из Povolotskaya, Kondrashov, 2010.

Для начала Поволоцкая и Кондрашов решили выяснить, достигли уже эти белки максимального расхождения в пространстве последовательностей или их расхождение (накопление различий) все еще продолжается. Сохранение сходства после 3,5 млрд лет независимой эволюции, казалось бы, говорит о том, что возможности изменения этих белков ограниченны. Можно предположить, что области в пространстве последовательностей, соответствующие их функциям, невелики и предел расхождения давно достигнут. Но возможно и другое объяснение. Эти области могут быть велики, но труднопроходимы. Например, они могут представлять собой лабиринт из узких хребтов, разделенных пропастями, и поэтому на «освоение» всего доступного пространства не хватило миллиардов лет, прошедших со времен LUCA.

Исследователи проводят аналогию между эволюцией белков и расширением Вселенной. Эдвин Хаббл обнаружил, что галактики удаляются друг от друга, причем расстояние между галактиками положительно коррелирует со скоростью их разлетания. Экстраполируя эту тенденцию в прошлое, Хаббл пришел к выводу, что разлетание должно было начаться из одной точки. Эта идея легла в основу теории Большого взрыва. Нечто подобное происходит и с белками, расходящимися от общего предка – исходного белка с данной функцией, который был закодирован в геноме LUCA.

Принцип анализа белковых последовательностей, примененный Поволоцкой и Кондрашовым. Использовались четверки гомологичных белков, родственные отношения между которыми изображены в виде дерева. Анализ такой четверки позволяет понять, растет или снижается сходство между первыми двумя белками и четвертым. В данном случае считается, что у первого белка «предковая» (имеющаяся у белков 2 и 3) аминокислота R в 11-й позиции (выделена жирным шрифтом) заменилась на E, что привело к росту сходства первого белка с четвертым, т. е. к их сближению в пространстве последовательностей. У второго белка «предковая» аминокислота K в 3-й позиции (выделена полужирным шрифтом) заменилась на Y, что привело к снижению сходства второго белка с четвертым, т. е. к их расхождению в пространстве последовательностей. По рисунку из Povolotskaya, Kondrashov, 2010.

Чтобы выяснить, закончилось ли уже расширение «вселенной древних белков» или оно продолжается до сих пор, авторы применили оригинальные методы анализа белковых последовательностей. Нам будет полезно с ними ознакомиться – хотя бы для того, чтобы понять логику биоинформатики, молодой науки, занимающейся сравнением и осмыслением генетических текстов.

Использовались четверки гомологичных (происходящих от одного предка) и выполняющих одну функцию белков. Первые два белка в каждой четверке – это близкородственные молекулы с похожими аминокислотными последовательностями. Эти два белка назывались «сестринскими», и именно их эволюция анализировалась в рамках данной четверки.

Третий белок отличался от сестринских белков сильнее, чем они друг от друга. Он выполнял роль «внешней группы», позволяя понять, какие аминокислотные замены произошли в первом, а какие во втором сестринском белке. Например, если у внешнего белка в данной позиции стоит аминокислота K (лизин) и такая же аминокислота стоит здесь у первого из двух сестринских белков, а у второго в этом месте находится другая аминокислота (например, Y – тирозин), то считалось, что K в данной позиции – это «предковое», исходное состояние, а у второго сестринского белка произошла замена K на Y.

К этим трем белкам добавлялся четвертый, еще более далекий от сестринских, чем третий. Если у четвертого белка в данной позиции стоит аминокислота K (как на рисунке), то делался вывод, что у второго сестринского белка произошло эволюционное изменение, увеличившее дистанцию между белками 2 и 4: белки разошлись. Если бы у четвертого белка здесь стояла аминокислота Y, то был бы сделан вывод, что в результате изменения, затронувшего белок 2, белки 2 и 4 сблизились.

В общей сложности было обработано 13,6 млн таких четверок. Для каждой четверки определялось число замен, ведущих к сближению последовательностей и к их расхождению. По соотношению этих двух величин можно понять общую тенденцию: расходятся ли белки, сближаются или балансируют вокруг некого постоянного уровня сходства последовательностей.

Оказалось, что даже у наиболее удаленных друг от друга гомологичных белков тенденция к расхождению значительно преобладает над тенденцией к сближению. Следовательно, «вселенная древних белков» продолжает расширяться и пределы областей, соответствующих их функциям, за 3,5 млрд лет так и не были достигнуты. Эволюция этих белков была крайне медленной. Что же ее сдерживало? Решению этой проблемы посвящена вторая часть статьи, приводящая на память другой рассказ Борхеса – «Сад расходящихся тропок».

Лабиринт расходящихся тропок

Обычного отрицательного отбора, отсеивающего вредные мутации, явно недостаточно для того, чтобы объяснить медленную эволюцию древних белков. Предположение о том, что каждая аминокислота, стоящая в данной позиции, влияет на приспособленность одинаковым образом независимо от «контекста» (т. е. от того, какие аминокислоты стоят в других позициях в том же белке или в других белках, взаимодействующих с ним), соответствует представлению о легкопроходимом ландшафте приспособленности (см. рисунок ниже). Но со времен LUCA в каждом синонимичном сайте (так называют те нуклеотиды в цепи ДНК, изменение которых не влияет на структуру кодируемого белка) произошло уже свыше 100 замен. Синонимичные нуклеотидные замены – это пример движения по ровным горизонтальным поверхностям ландшафта приспособленности. Из этого следует, что в случае хорошей проходимости ландшафта изучаемые белки давным-давно должны были освоить всю потенциально доступную им область в пространстве последовательностей, и тогда мы не наблюдали бы их продолжающегося расхождения.

Резко уменьшить проходимость ландшафта приспособленности – превратить его в лабиринт узких тропок или горных хребтов – может эпистаз. Так называют взаимное влияние разных мутаций (аллелей) на вредность или полезность друг друга. Замена одной аминокислоты может менять эффективность работы белка не сама по себе, а в зависимости от комбинации других аминокислот, занимающих определенные позиции в том же белке. Также эффект мутации может зависеть от других белков, находящихся в непосредственном взаимодействии с белком-мутантом. Иными словами, для определения смысла биологического текста важен контекст. В этом и состоит суть эпистаза. Мы еще не раз встретимся с этим явлением в последующих главах.

Наличие эпистаза предполагает, что многие аминокислотные замены являются допустимыми только в определенном окружении. Если окружение (контекст) неподходящее, то данная замена будет снижать приспособленность, и отбор ее выметет. Это явление в эволюции белков изучалось ранее на конкретных примерах[22]. Если эпистаз широко распространен, белок может добраться до многих потенциально достижимых пунктов в пространстве последовательностей только долгим обходным путем.

Для проверки гипотезы о действенности эпистаза в эволюции белков Поволоцкая и Кондрашов придумали хитроумный тест, основанный на сопоставлении темпов накопления «сближающих» и «разводящих» мутаций с дистанциями между белками. Основная идея состояла в том, что гипотезы о наличии и отсутствии эпистаза дают противоположные предсказания о частоте закрепления сближающих и разводящих мутаций. Если влияние эпистаза невелико, то у двух близких белков темп накопления разводящих мутаций должен быть высоким, а по мере расхождения последовательностей он должен снижаться (если ландшафт приспособленности легкопроходимый, то белки сначала свободно и быстро «блуждают» по ровному плато, соответствующему данной функции, уходя все дальше от исходной точки, но по мере приближения к его краям их расхождение замедляется). Темп накопления сближающих мутаций при этом должен оставаться примерно постоянным. Если же эпистаз оказывает сильное влияние на эволюцию белков, все должно быть наоборот: разводящие мутации должны накапливаться с примерно постоянной скоростью, а темп накопления сближающих мутаций по мере расхождения белков должен снижаться.

Пространство последовательностей можно изобразить в графа, вершины которого соответствуют разным последовательностям (в данном случае показаны последовательности из двух нуклеотидов), а ребра – единичным эволюционным событиям (нуклеотидным заменам). В первом случае (a) ландшафт приспособленности представляет собой сплошное ровное плато: все 16 последовательностей имеют одинаково высокую приспособленность и все возможные мутации разрешены (не будут отбракованы отбором). Два кратчайших пути, соединяющие последовательности AT и GC, состоят всего из двух мутационных шагов (жирные стрелки). Во втором случае (б) половина последовательностей имеют пониженную приспособленность (отмечены жирными кругами). При этом снижение приспособленности определяется не конкретным нуклеотидом в конкретной позиции, а уникальной комбинацией обоих нуклеотидов (т. е. имеется эпистаз). Это резко снижает проходимость ландшафта: число доступных траекторий уменьшается и кратчайший путь между двумя пунктами (например, от AT к GC) удлиняется. В третьем случае (в) тоже половина последовательностей имеют пониженную приспособленность, но эпистаза нет: нуклеотиды A и G во второй позиции снижают приспособленность независимо от состояния первой позиции. Отсутствие эпистаза способствует тому, что ландшафт остается легкопроходимым, и от AT к GC можно прийти всего за два шага, как и в первом случае. По рисунку из Povolotskaya, Kondrashov, 2010.

Проведенные расчеты подтвердили гипотезу о сильном влиянии эпистаза на эволюцию белков. Оказалось, что темп накопления разводящих мутаций не зависит от дистанции между белками. В каждый момент времени лишь около 2 % аминокислотных позиций могут быть изменены без снижения приспособленности, хотя в долгосрочной перспективе более 90 % позиций могут измениться – но к этим изменениям нужно идти долгими обходными путями по лабиринту узких «горных хребтов» ландшафта приспособленности. У близких, недавно разошедшихся белков темп накопления сближающих мутаций очень высок, потому что у близких белков аминокислотный «контекст» для каждой позиции является сходным. Поэтому та аминокислота, которая недавно стояла в данной позиции, с большой вероятностью может «вернуться» на свое место, и это не снизит приспособленность. Напротив, у сильно различающихся белков данная позиция уже находится в разных контекстах, и поэтому «возвращение» аминокислоты, которая стояла здесь у далекого предка, скорее всего, снизит приспособленность, и мутация будет отсеяна.

В снижении вероятности сближающих мутаций по мере расхождения белков проявляется правило необратимости эволюции. Чем сильнее разошлись белки, тем меньше у них шансов снова стать похожими (мы еще вернемся к этому правилу в главе 5).

Таким образом, ландшафт приспособленности древних белков отличается повышенной «складчатостью». Он похож на сложный лабиринт узких горных хребтов, передвигаться по которому эволюционирующие белки могут лишь очень медленно. Мало того, некоторые узкие мостики норовят обрушиться в бездну после того, как по ним «прополз» эволюционирующий белок, – совсем как в голливудских боевиках, – что придает эволюции элемент необратимости.

Между прочим, полученные результаты – еще один аргумент в пользу единства происхождения всего живого. Подобно тому как разбегающиеся галактики указывают на существовавший в прошлом единый центр, из которого все объекты во Вселенной начали свое движение, так и продолжающееся «разбегание» древних белков указывает на их происхождение от единого предка.

Глава 2. Полезные ошибки

Все здание теории эволюции, а значит и биологии в целом, основано на том, что некоторые случайные наследственные изменения оказываются полезными, т. е. повышают эффективность размножения (по-другому называемую приспособленностью). Термин «полезные мутации» означает только это. В эволюционной биологии бессмысленно говорить о пользе, не имея при этом в виду размножение. Если организм-мутант лучше подлаживается к своей среде, лучше себя чувствует и дольше живет, но при этом проигрывает в размножении, то мутация, какой бы полезной она ни казалась, является вредной. Обычно все эти вещи коррелируют друг с другом, но не всегда.