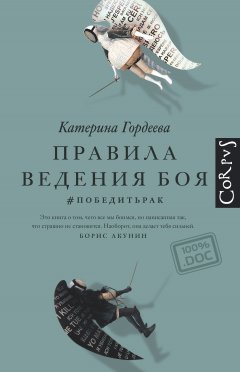

Правила ведения боя. #победитьрак

Серия «100 %.doc»

© К. Гордеева, 2020

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Издательство CORPUS ®

Людмила Улицкая

Предисловие

Для кого написана эта книга – очень существенный вопрос. Для тех, кого уже накрыла тень диагноза? Для их родственников и близких? Для тех людей, которые пугаются этого ужасного слова из трех букв и даже заболевают болезнью страха – канцерофобией?

У меня была родственница, которая многие годы жила в непроходящем страхе возможного рака, постоянно проходила разные проверки, приобрела на этой почве сильнейшую гипертонию и умерла от инсульта.

Эта книга написана для всех, включая и совершенно здоровых, не озабоченных возможными болезнями людей. Для тех, кто вообще не собирается умирать. Никогда…

Современная западная культура как будто «отменила смерть», долгие годы стараясь обходить молчанием эту отвратительную перспективу, и предпочитала фигуру умолчания. Лицо смерти было, конечно, страшным, настолько страшным, что огромное большинство людей предпочитали избегать упоминаний об этой неизбежной неприятности. Даже упоминание о болезни и смерти в разговоре было нежелательным и почти неприличным.

Но многие табу в XXI веке разрушаются. Во всяком случае, современный человек после всех исключительно тяжелых испытаний прошлого века пытается разобраться с проблемой страха. В данном конкретном случае – страха перед онкологическими заболеваниями. Этому способствует также и то замечательное обстоятельство, что за последние двадцать лет был совершен колоссальный рывок в науке в целом и в медицине в частности. Медицина учится лечить рак. Многие его виды, прежде считавшиеся неизлечимыми, сегодня поддаются лечению. Этот процесс идет каждую минуту нашего с вами времени, и пока я пишу эти буквы на бумаге, в сотнях лабораторий десятки ученых ставят эксперименты и ищут новые подходы к лечению огромной группы заболеваний, которые принято называть обобщающим словом «рак».

Это одна сторона вопроса. Вторая, не менее важная, касается самого человека. Чтобы противостоять любому заболеванию, в особенности раку, человек должен осознанно отнестись к случившемуся несчастью. Люди, которые не впадают в панику, оказываются хорошими помощниками лечащих врачей. Люди, сохраняющие присутствие духа, успешнее проходят лечение. Я не хочу сказать, что мужественные выживают, а растерянные погибают. К сожалению, умирают и те, и другие (а те, кто сегодня здоров и дееспособен, тоже не избегнут смерти, о чем не будем забывать).

Книга Катерины Гордеевой – практически единственное в нашей стране написанное на русском языке пособие, которое помогает больным психологически справляться с болезнью, а их близким дает силы и понимание происходящего. Ведь речь идет не только о той стадии болезни, когда мы еще полны надежд, но порой о последней и необратимой стадии, когда человек осознает, что болезнь его побеждает. Если считать, что человек всегда побежденный, то весь мир состоит из проигравших. Это не так.

Данное предисловие должна была писать не я, а наша дорогая подруга, Екатерина Гениева. Но она не успела. В июле 2015 года ее не стало. И мы, ее близкие, оказались свидетелями ее борьбы с болезнью, свидетелями последнего года ее жизни, когда она старалась сделать все, что было в ее силах, она спешила и наперекор болезни до последних дней жила с полной отдачей. Удивительное ощущение – она умерла непобежденной, потому что сила духа не покидала ее до последнего дня жизни.

Рак не победил ее. У каждого из нас есть свой собственный запас сил и мужество – большое или слабенькое. Не каждый получает современное лечение в хороших условиях, не у каждого такая замечательная, как у нашей Кати Гениевой, воля. Бывают иные обстоятельства, более тяжелые. Но в любых обстоятельствах – болеть тяжело, умирать тяжело. Мы обязаны помогать друг другу.

Мы, люди, – самые умные из всех животных на свете. Мы единственные животные, которые осознанно изучают мир и самих себя. Мы приблизились к пониманию самого феномена жизни, но очень многого еще не знаем.

Мы не знаем, каким образом переживают смерть другие животные, но у каждого из нас есть опыт смерти наших ближних. Смерть – величайшая драма в жизни. Страх смерти вложен в природу человека.

Каждый ребенок в какой-то момент жизни впервые видит мертвую птичку или раздавленную машиной собаку и испытывает острейшее переживание. В детстве смириться с событием смерти родного человека невозможно. Но проходит время – умирает кто-то из родственников, бабушка, дедушка, соседка, и постепенно приходит осознание конечности жизни.

Есть счастливые избранники, которые подходят к концу жизни подготовленными, умирают в преклонных годах, в кругу семьи, в любви, без изнуряющей боли. И тогда мы говорим – вот христианская кончина: мирная, безболезненная, непостыдная. Уходит любимый человек, и остается благодарная память детей и внуков. Остается любовь. Так уходил мой прадед – ему было за девяносто, мне не было и семи. Я присутствовала при кончине, и на всю жизнь сохранилась эта картина: маленький седой дедушка в большой кровати лежит, вокруг него собралась вся семья. Это было торжественное прощание… Он нашел меня глазами и сказал: «Какая большая девочка. Всё будет хорошо…»

Но иногда происходит совсем не так. Приходит смерть не к старцу, примиренному и «насыщенному годами», а к человеку молодому, совсем не готовому к уходу, к ребенку, который только начинает жить. И уход сопровождается тяжкими физическими страданиями…

Смириться с этим очень тяжело. У человека верующего возникает иногда мучительный вопрос, на который ответа нет: за что? Человеку неверующему порой бывает еще больнее – у него нет веры в посмертное продолжение существования в какой-то иной, нематериальной форме, и сама жизнь кажется лишенной смысла…

Статистика побед положительная – всё лучше лечат врачи, всё длиннее ремиссии, всё большее количество людей выздоравливает. Онкологический диагноз перестал быть смертельным приговором.

Да, прекрасная статистика! Но никакие достижения науки и техники, никакое искусство врачей не служат утешением, когда любимый человек умирает. И это уже следующая проблема: как жить после смерти?

Никакая статистика не может утешить того, кто потерял мать или ребенка. Этому тоже надо учиться – преодолевать тоску об ушедшем, искать в себе силы, чтобы радоваться природе и погоде, музыке и чему угодно…

И про это вы тоже найдете в книге «Победить рак». Потому что в этом названии еще многое зашифровано: как победить страх, эгоизм, трусость. Мы все в этом нуждаемся. И нуждаемся в этой книге, которая для одних будет поддержкой, для других – инструкцией, третьим даст пищу для размышлений. Желаю всем здоровья, мужества и терпения. И себе тоже…

Катерина Гордеева

Предисловие

В самом напряженном моменте одной японской сказки отец и две дочери внезапно оказываются в заброшенном, полном пугающих призраков доме. «Чтобы не бояться, надо назвать страх по имени и заговорить с ним», – подсказывает отец трясущимся от ужаса детям.

Но как говорить с тем, кто невидим? Кто еще не знаком, но уже пугает до обморока? Сперва немые от страха девочки просто приоткрывают глаза: две щелочки. Потом прислушиваются. Осмелев, разглядывают напугавший их дом. А потом – вначале шепотом, но всё громче и, наконец, в полный голос (то есть почти бесстрашно) говорят со своим страхом. И даже… смеются над ним, с ним, ему в лицо. Так предмет страха делается частью жизни. Не родной и не приятной, но привычной. И оттого даже как будто понятной. Я очень люблю эту притчу. Она хорошо описывает то, как работает и страх, и то, что работает против страха.

В 2012 году, задумав фильм «Победить рак», мы начали с того, что назвали страх по имени: рак. Судя по тому, сколько людей посмотрели фильм в эфире, а сколько потом прочли книгу, дарили ее друзьям и знакомым, пересылали и размещали в Интернете отрывки, преодоление страха было важной историей не только для меня – для огромного числа людей.

Прошло несколько лет.

За это время зрители фильма, а затем и читатели книги «Победить рак» совершили, на мой взгляд, одну из главных революций в общественном сознании нашей страны: из стигмы, тщательно скрываемой (потому что страшной!) тайны, из запретной темы рак превратился в предмет обсуждения. Стал важной частью нестыдных разговоров и даже – повседневной жизни.

Можно ли принять в свою жизнь то, чего смертельно боишься?

Оказалось, можно. Научиться жить бок о бок с болезнью – следующий шаг.

Это значит, что у каждого столкнувшегося с раком должно быть право на адекватную помощь. И, если болезнь оказалась сильнее, – на достойную, без боли и унижений, но полную любви и тепла близких жизнь. До самого конца.

А еще это значит, что вопросы, прежде касавшиеся только специалистов, теперь стали вопросами общественной значимости: может ли человек вообще раз и навсегда победить рак? Есть ли стопроцентные, не дающие сбоя способы уберечься? Существуют ли надежные рецепты борьбы?

Несколько лет назад, впервые взявшись за эту тему, я не знала ни одного ответа, да и вопросы, волновавшие людей, были, честно говоря, совсем другого свойства и уровня подготовленности. Является ли рак наказанием? Можно ли заразиться онкологической болезнью в общественном месте? И так далее.

Проект «Победить рак» начинался с ответов на эти вопросы. И истории, случившейся с главной героиней: внезапная болезнь, ремиссия, рецидив, отсутствие шансов, но вдруг появившаяся благодаря настойчивости близких и непрерывному развитию науки надежда. Из фильма вышла книжка, она тоже называлась «Победить рак».

По просьбе главной героини в книге ее имя, фамилия и некоторые детали биографии изменены – это сделано для того, чтобы максимально защитить частную жизнь. Но самое главное – история болезни и борьбы Евгении Паниной (неплохое имя мы придумали, правда?) остались неизменны. Это рассказано честно, достоверно и максимально открыто. Это было необходимо для того, чтобы пережитой опыт стал полезным.

Самое важное для победы над раком – победа над страхом. Потому что, когда знаешь, не так страшно. А значит, вы имеете право знать.

Я благодарю за помощь в создании «Правил ведения боя» врачей по обе стороны океана: нобелевского лауреата Харальда цур Хаузена, профессора Арнольда Левина, академика Михаила Давыдова, профессора Елену Трещалину, кандидата медицинских наук Капитолину Мелкову, профессора Леонарда Хейфлика, профессора Алексея Масчана и профессора Михаила Масчана, профессора Ольгу Желудкову, профессора Рашиду Орлову, профессора Дмитрия Пушкаря, профессора Катю Гурову, профессора Александра Карачунского, профессора Наталью Мякову, профессора Игоря Комана, онкоэпидемиолога Антона Барчука и Татьяну Ершову – первого внимательного читателя этой книги.

И отдельно – одного из самых успешных в мире ученых в области разработки противораковых препаратов Андрея Гудкова. Андрей Владимирович самоотверженно согласился стать научным консультантом книги, которую вы сейчас держите в руках. Это гарантия того, что всё в ней рассказанное имеет строго научное обоснование.

Часть, касающуюся практической онкологии консультировал выдающийся российский врач, онколог и гематолог, кандидат наук, сооснователь «Клиники амбулаторной гематологии и онкологии» и один из ведущих химиотерапевтов России Михаил Ласков. А это гарантия того, что мы не упустили ничего важного из того, что в последнее время появилось в науке и медицине. Пока шла работа над книгой, я переживала, что ворую Мишино время у пациентов. Но теперь уверена: это время было потрачено не зря, а «Правила ведения боя» могут принести пользу тем, кому не посчастливилось встретиться с Ласковым лично. Еще одним консультантом книги стала директор благотворительного фонда «Подари жизнь» с 2011 по 2018 год Екатерина Чистякова, благодаря которой проверена и скорректирована информация о том, каким образом человек, получивший в нашей стране сложный онкологический диагноз, не будучи в состоянии справиться с болезнью в одиночку, может получить помощь.

Я заранее прошу прощения и понимания у биологов-исследователей, онкологов, академиков и профессоров, докторов наук и просто врачей за то, что многое из того, что для них представляет работу всей жизни, здесь будет упрощено.

Я решилась на это только ради того, чтобы в понятных широкой аудитории простых терминах изложить нынешнее понимание рака, некоторых способов его профилактики, лечения и средств защиты. В некоторых случаях это не позволило мне отобразить во всей сложности биологические феномены или детали научных споров по поводу существующих клинических исследований и их результатов.

Я журналист. И в этой книге попыталась как можно более точно изложить всё, что услышала и записала, рассказать истории тех, с кем повстречалась.

И последнее. Я очень хочу, чтобы книга стала данью памяти тем, кто до этого дня не дожил. Я бы хотела посвятить ее Екатерине Юрьевне Гениевой, многолетнему директору Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, большой просветительнице и подвижнице. Гениева собиралась (и даже начала) писать основательное предисловие к книге. «Я хочу описать свой опыт битвы с книгой в руках», – начала она. Но закончить не успела. Остались только строчки из ее письма ко мне:

«Дорогая Катюша, я болею вместе с вашей книгой, она восполняет пробелы моего, прежде довольно скудного, знания о болезни и придает уверенности в происходящем. Когда у тебя рак, кажется, что все происходящее с тобой – это только твоя боль и твое отчаяние. А ни с кем прежде ничего такого не случалось. И самое страшное: ты не знаешь, чего ждать дальше. Из книги я узнавала о том, как это было у других. И немного заглядывала вперед. Когда знаешь, что будет, уже не так страшно».

Письмо Екатерины Юрьевны было решающим: я поняла, книге требуется новое издание, чтобы рассказать о том, что случилось с главной героиней и что случилось с главным злодеем. Раком. Как далеко и куда мы продвинулись в попытке понять, как его победить.

Да-да, пока что мы его до конца не победили. Но уверена, находимся на верном пути: мы победили страх и отчаяние людей, больше не обязанных оставаться с несчастьем один на один, в информационном вакууме и эмоциональном параличе. Победить рак – значит победить страх. Эта книга – ваше право на эту победу.

Посвящается Галине Чаликовой с неизменной любовью

и Екатерине Гениевой, мужество которой навсегда будет примером многим

Впервые рак был описан в древнеегипетском папирусе почти четыре тысячи лет назад. Неизвестный автор сообщает о нескольких формах рака молочной железы и констатирует, что от этой болезни нет излечения. Позже появляется и сам термин «рак». Его введет Гиппократ, называя «карциномой» опухоль на коже пациента, внешне очень напоминающую созвездие Рака. На сегодняшний день ученые различают не меньше двух сотен разных типов рака. И в точности не могут объяснить причину возникновения большинства из них.

Из студенческого реферата

Глава 0

Пока не началась эта книга

Как и большинство людей, родившихся и выросших в Советском Союзе, слова «рак» я не слышала, хотя, разумеется, он был рядом.

В 1982 году меня, пятилетнюю, привели на пятый этаж Ростовской областной онкологической больницы. Длинные, безжизненно освещенные коридоры. Холл, где с отсутствующими лицами сидят люди в больничных пижамах. В самом конце – длинная и узкая палата с предбанником, заставленным металлическими тележками, на полках которых лежит что-то бесформенное, но явно медицинское, прикрытое бесцветной больничной ветошью. Моим родителям каким-то образом удалось договориться о том, чтобы войти в реанимацию. Но самого слова «реанимация» я не слышала. По правде сказать, даже услышав, смысла бы не поняла.

Мне сказали: «Поговори с дедушкой». И втолкнули внутрь. Дедушка лежал на высокой кровати. От него куда-то вверх, к бутылкам на железных стойках, тянулись трубки капельниц. Дедушка плохо говорил. Мне показалось, это потому, что у него под языком перекатывалась мятная конфетка. Я рассердилась. Из-за конфетки: мог бы и поделиться или не жевать, когда разговариваешь с ребенком. Потом испугалась полумрака и выбежала прочь. Тем более еще по пути к дедушке я заметила, что по телевизору в холле показывают мультфильм. «Это лучше, чем дедушка, который не может вынуть конфетку изо рта, чтобы поболтать со мной», – решила я.

Больше я дедушку никогда не видела. А песню из того мультфильма, «Облака – белокрылые лошадки», не могу слышать до сих пор. Через два дня дедушка умер. Бабушка рассказала мне об этом спустя три месяца. Случайно. Просто не смогла справиться с эмоциями, отвечая на очередное: «Когда дедушка вернется из санатория? Мы же собирались в зоопарк». И заплакала.

Плакала бабушка так горько, так безысходно, что вместе с ней заплакала и я. В нашем общем реве выяснилось, и что та встреча с дедушкой была последней, и что, когда дедушку хоронили, меня отправили ночевать к соседям, и что смерть – это что-то страшное, необратимое, чужое. Слова «рак» не было. Хотя дедушка умер именно от рака.

Бабушка пережила дедушку на шестнадцать лет. Никогда не болевшая, сильная, строгая и бесконечно добрая. Ближе к новогодним праздникам бабушка оступилась, упала. Стала болеть поясница. Врачебный осмотр показал рак почки. Диагноз сообщили маме. А бабушке сказали что-то совершенно беззащитное: трещина. Трещина почки. Я уже жила в Москве. И по телефону родители объяснили обтекаемо: бабушка тяжело болеет, понадобится операция.

Почему я не уточнила, чем именно болеет?

После операции бабушке стало хуже. Я рвалась домой, хотела ее увидеть. Но мне не позволили. Объяснили: если бабушка тебя увидит, она поймет, что ты приехала прощаться. Не приезжай. И я не приехала. Эта боль, наверное, никогда не оставит меня. Долгое время я связывала ее с непроизнесенным тогда никем из нас словом «рак». Таким отчаянным, бесповоротным, означающим никем не объясняемые мучения и одинокую, не принимаемую смерть.

Еще через шесть лет, в 2004 году, я впервые переступила порог Российской детской клинической больницы.

Вначале как корреспондент телеканала НТВ я снимала репортаж о детях, которым требуются дорогие лекарства, переливания крови, аппараты и технологии для лечения рака. Потом – как волонтер. Я проводила в больнице всё свое свободное время. Влюбилась в девочку Асю и мальчика Сережку, дружила с Димой, собирала «Лего» с Мишей, играла с Соней в прятки. Я хохотала с ней вместе над Ванькой, который ответственно прятался под кроватью, когда все в отделении уже и забыли, что мы играем в прятки, я заплетала косы Маше, которую назавтра должны были обрить перед химией. Потом я шла в родительскую курилку с мамами этих детей. И мы говорили о страхе, о болезни, о появившихся планах на будущее или, наоборот, об оборвавшейся надежде.

Многие из вопросов, услышанных в родительской курилке, я – на правах журналиста, ставшего другом, – имела возможность перезадать врачам. Некоторые – совершенно суеверные, идиотские, например: «Правда ли, что после смерти человека у него растут только ногти и онкологические клетки?» Некоторые – сложнейшие, философские: «Почему болеют дети? Правда ли, что рак – это наказание? Действительно ли бывает наследственный рак?»

Мне повезло. Врачи, работавшие в тех отделениях Российской детской клинической больницы (РДКБ), куда я приходила волонтером, оказались людьми совершенно новой для постсоветской медицины формации: они умели разговаривать с не-врачами. И не жалели времени и слов на объяснения.

Эти две мои жизни – профессиональная на НТВ и человеческая, проходившая в больнице, рядом с детьми и родителями, – почти не пересекались. Разве что иногда удавалось «протащить» в эфир новостей сюжет о помощи, которая нужна кому-то из детей, или сделать фильм из цикла «Профессия репортер», так или иначе затрагивающий темы медицины или благотворительности.

К 2006 году множество отдельно взятых попыток спасти отдельно взятых детей, наладить донорство крови в отдельно взятых больницах, купить лекарства и привезти их в отдельно взятые отделения было решено объединить. В ноябре был зарегистрирован благотворительный фонд «Подари жизнь», учредителями которого стали актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун: их силами в новой России только-только начинала создаваться история благотворительности. Директором «Подари жизнь» стала Галина Чаликова, Галечка – «маленький трактор благотворительности», как, посмеиваясь, называли ее все мы. Чаликова впервые пришла в больницу задолго до любого из нас: в 1988 году. Принесла вещи детям, которых привезли в РДКБ после землетрясения в Спитаке. И обнаружила, как много других детей неделями и месяцами лежат в клинике, без средств к существованию, заботы и помощи, организовать которую докторам больницы не под силу. Чаликова вместе с врачами была инициатором создания фонда «Подари жизнь». Первый офис фонда – спальня ее квартиры. Там вырабатывались правила оказания системной помощи. Оттуда однажды Галя позвонила мне и сделала, пожалуй, самое важное предложение в моей жизни: стать попечителем фонда «Подари жизнь».

Эта работа сильно изменила и меня, и мои представления о том, что и как нужно и можно сделать, чтобы победить рак.

Рак – болезнь, враг, явление, составляющая человеческой жизни – вошел в мою жизнь. Стал ее неотъемлемой частью. Мой телефон наполнился номерами родителей тяжело болеющих детей, почта – письмами в разнообразные здравоохранительные учреждения, куда я, будучи журналистом, которого показывали по телевизору, могла обратиться. Мне посчастливилось дружить с врачами, которым я продолжала задавать вопросы, волновавшие не только меня.

В какой-то момент вдруг стало понятно, что и я сама уже могу отвечать на вопросы.

Летом 2010 года мой друг телевизионный продюсер Саша Уржанов приехал советоваться о том, как собрать деньги на лечение своей однокурсницы Лены в Сиэтле. Лене немногим больше двадцати, и у нее лейкоз, рак крови, редкая форма.

Саша с товарищами уже скинулись, кто сколько смог, всем курсом, бросили клич в соцсетях, написали в фонды. Но нужных двухсот тысяч долларов на пересадку костного мозга никак не набиралось. «Почему так дорого?» – спрашивает меня Саша. «Потому, – отвечаю, – что пересадка костного мозга – это вообще, как правило, дорого: типирование, поиск донора, доставка донорского материала. Но мама Лены хочет, чтобы пересадку делали именно в Сиэтле. Мама Лены прочла в Интернете много научных и популярных статей, связанных с болезнью дочери, она знает, там, в Сиэтле, – впечатляющие результаты по лечению и реабилитации. Однако собирать деньги на пересадку костного мозга Лене в Сиэтле не будет ни один благотворительный фонд: это может быть так же качественно сделано в России. Если говорить о детях, то возможность пересадить костный мозг ребенку на сегодняшний день есть в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В том, что касается взрослых, география шире.

Логика благотворительного фонда проста: нельзя, чтобы Лене собрали деньги на Сиэтл, а кому-то в итоге не хватило на Москву или Питер (Екатеринбург или Киров). А вот если бы в Питере и Москве такая операция была бы невозможна, но всё равно крайне требовалась Лене, то стали бы собирать деньги на заграницу».

Саша качает головой. Ему кажется, если речь идет о жизни и смерти, то разговора о деньгах и быть не может, это неприлично. Но такой разговор неизбежно случается. Бесплатность медицины, а особенно ее онкологической составляющей, в нашей стране очень условна. Разумеется, никто не отменял 41-ю статью Конституции о безвозмездности и доступности медицинской помощи. Но, например, по словам академика Михаила Давыдова, «квота на лечение онкологического больного, то есть сумма, которую государство выделяет клинике, 140 тысяч рублей (квота на оказание высокотехнологической медицинской помощи выше, например, такая помощь по стандартной группе онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта составляет около 235 тысяч рублей. – К. Г.). Мы расходуем эти деньги в течение пяти-шести дней: один протокол (составленный доктором план лечения болезни) может стоить до 300–400 тысяч. А в среднем лечение онкологического больного стоит в федеральной российской клинике около полутора миллионов рублей».

Это – ежедневная головоломка, с которой сталкиваются онкологические пациенты, их близкие и их врачи в нашей стране: когда, как и за чей счет получать лечение, чем рисковать, а на какой риск не решиться.

Этот выбор пациенты часто делают вслепую. А знаний о том, как устроена медицина и благотворительность в России, у людей не так много. Например, мало кто знает, что в ситуации с той же неродственной трансплантацией костного мозга только часть манипуляции – сама пересадка – входит в квоту высокотехнологической медицинской помощи. Остальное: типирование, поиск, транспортировка – в сумме около 23 тысяч евро оплачивают благотворительные фонды. Но 23 тысячи евро – это не 200 тысяч долларов. По крайней мере, можно себе представить, где и как такую сумму собирать.

Я говорю по телефону с Лениной мамой. Пытаюсь объяснить, что, возможно, пока будут собирать деньги на Сиэтл, уйдет время. Но говорить определенно я боюсь: ведь, может, и не уйдет, с этим раком никто ничего никогда не знает наверняка. Ленина мама убеждена в своем решении делать Лене пересадку именно в Сиэтле. Она – мама. Она имеет право искать для своего ребенка самого лучшего лечения и более-менее понятных (для себя и дочки) перспектив. Спорить бесполезно.

И все те, кто находится рядом с Леной, стараются успеть собрать деньги.

«А что такое пересадка костного мозга?» – вдруг спрашивает Саша. И я отвечаю как умею. А потом еще как умею рассказываю про суть и чудовищную живучесть раковой клетки: она не стареет, быстрее других размножается, она коварна и умнеет на глазах. И еще рассказываю, что никто в мире не знает, отчего обыкновенная клетка вдруг становится раковой: должно совпасть невероятное количество причин, чтобы так вышло. Но они совпадают – и человек заболевает раком. Мне кажется, Саша – первый человек, не связанный с фондом или больницей, с кем я говорю о раке так долго и так подробно. До этого разговора я была уверена: эти истории важны и интересны только нам, вовлеченным. Ну и еще родителям тех детей, кого коснулось. И взрослым, кого коснулось. Здоровым – неинтересно, неважно. Всем кажется – пронесет.

Вдруг Саша спрашивает: «А почему ты до сих пор никогда мне об этом не рассказывала? Ведь это нечестно, каждый имеет право знать то, о чем ты говоришь».

Мы еще не знаем, что через полтора года у меня получится сделать фильм «Победить рак», посмотрев который Сашина мама впервые в своей жизни отважится на онкологическую диспансеризацию – и у нее обнаружат рак в крайне ранней стадии. Но ей придется пройти все положенные бесплатной российской медициной круги ада, чтобы этот рак победить. В этом проекте очень многое оказалось связанным и вытекающим одно из другого. Но именно после разговора с Сашей я впервые задумываюсь о возможности систематизировать то, что знаю сама, расспросить врачей, которым доверяю, и попросить о помощи и разъяснениях врачей, которых пока не знаю, но о которых говорит весь мир.

С этого момента я начинаю выяснять и спрашивать, читать и узнавать. И оказывается, что все истории о раке похожи на детектив, но наоборот: убийца известен, а единственный способ найти его и остановить только предстоит отыскать.

Но как сделать рассказ об этом убийце не страшным? Как убедить людей, боящихся даже сложить эти три буквы вместе, назвать рак по имени?

Я начала с того, что знакомым и незнакомым людям, никак не связанным с болезнью, задавала вопросы: чего именно они боятся, о чем хотят узнать, чему не доверяют, а о чем, наоборот, думают. Эти обыкновенные, обывательские вопросы я ежедневно записывала в блокнот, а потом – раз в неделю или в две – читала вслух Галине Чаликовой, директору нашего фонда. В 2010 году Галя, спасшая сотни людей, сама столкнулась с онкологическим заболеванием, будто подтверждая: ничто – ни добрые дела, ни чистое сердце, ни светлая жизнь – не дает индульгенции от рака. Но что дает силы справляться с ним? И как узнать, описать и изучить эти механизмы?

Галя, чья болезнь, вопреки знакомствам и плотному врачебному окружению, была замечена крайне поздно и развивалась очень стремительно, успела дать мне один совет: «Вопросы, которые задают тебе люди, – это огромная часть истории. На каждый из них надо ответить так, чтобы всё было понятно. Но еще обязательно надо найти кого-то, кто прошел путь болезни от начала до конца. И смог выстоять. Самое важное – чтобы этот человек захотел рассказать свою историю людям. И тем самым помочь».

С первым проблем не было: рак – он как Вторая мировая война; нет на свете семьи, которой бы он не коснулся. Раз в месяц, раз в неделю, а то и чаще кто-то рассказывал мне про кого-то более или менее близкого, кто встретился с болезнью.

Со вторым в нашей стране огромные проблемы: страхи и предрассудки, суеверия и кривотолки – вот что в России окружает человека, больного раком. А еще бесконечные очереди в бесконечно равнодушных медицинских учреждениях, загоняющие человека с диагнозом «рак» в психологический тупик. Об этом у нас не принято говорить. Об этом у нас даже молчать страшно.

От этого иногда кажется, что обратного пути нет, оттуда не возвращаются: сослуживцы, узнав, что у коллеги рак, стараются пореже упоминать его в повседневных разговорах; друзья, оповещенные о диагнозе, шлют суетливую эсэмэску «держись», снабженную бодрым эмодзи и восклицательными знаками; родственники прячут глаза и как могут стараются «угодить» больному, всякий раз словно выполняя его последнюю волю.

Людям кажется, что само слово «рак», произнесенное вслух, уже заразно.

А те, кто прошел через болезнь, вырвался, сумел победить, в итоге терпят фиаско, пытаясь вернуться в нормальную жизнь. Ту, что была до рака. Они убеждены: как прежде уже никогда не будет, не получится. И этот страх гораздо страшнее самого рака. Он придает силы болезни и отнимает их у нас самих.

Для того чтобы рассказать, как победить рак, мне крайне важно было встретить одного, главного для всей этой истории человека, сумевшего победить страх и отважившегося бы поговорить об этом со мной. Такого, кто смог бы мне доверять. Я искала год. И не находила.

Но в марте 2011-го моя коллега, телевизионный продюсер, вдруг спрашивает: «Ты не хотела бы встретиться с моей мамой?» И, помолчав, добавляет: «Ее зовут Евгения. Месяц назад она закончила лечение: рак».

Глава 1

Весна 2011 года. В кафе заходит красивая, коротко стриженная женщина: «Здравствуйте, Катя, я Женя». И мы молчим, наверное, минут десять, делая вид, что изучаем меню. Ни одна из нас не знает, как начинают такого рода разговоры.

Выходит само собой. «Представляете, – вдруг говорит Женя, – пригласили на конференцию в Прагу. А я так боюсь лететь, как будто в первый раз. Даже врачу позвонила, спросила: а можно ли после рака летать на самолетах?»

Врач, умница, ответила: «Можно, даже нужно. Мы не для того вас лечили, чтобы вы похоронили себя дома, за плинтусом, в страхах и тоске».

Через день Женя улетела. Обыкновенная командировка. Научная конференция, какие бывают у врачей. Женя ведь врач по профессии, психиатр.

Четыре дня. Ровно столько было у меня для того, чтобы понять, есть ли у проекта #победитьрак будущее, а у нее – решить: действительно ли она готова поделиться своей историей с другими людьми.

Потом она расскажет: в том, самом первом после болезни, самолете сосед у окна читал газету с кричащим заголовком, нарочно набранным крупным шрифтом: «Рак – чума XXI века». Вроде ничего оригинального. Но ее передернуло: «Неужели нельзя найти другие – нормальные, человеческие – слова, чтобы говорить о раке без запугиваний и передергиваний? Неужели нельзя наконец просто начать разговаривать?»

Евгения просит у соседа газету, читает заметку-ужастик от первого до последнего слова. И принимает решение.

Через неделю, встретившись со мной снова, Женя передаст стопку исписанных листов: это дневник, который она вела на протяжении всей болезни. «Прочтите, Катя, – скажет она, – чтобы у нас была отправная точка для разговора».

Дневник Евгении действительно стал точкой отсчета всей этой истории. У меня появился союзник – человек, прошедший через болезнь и не боящийся рассказать о собственном опыте борьбы тем, кому, возможно, всё это еще только предстоит.

Меня зовут Евгения Панина. Мне 53 года. Я врач-психиатр, руковожу большой городской клиникой, веду практику. Так, по крайней мере, было до болезни.

У меня множественная миелома. Сейчас я лежу на 20-м этаже огромной больницы и всё время прокручиваю свою жизнь назад, пытаясь как можно точнее определить: когда и что именно пошло не так. Что же со мной случилось? Почему? Порой мне кажется: всё это сон, морок. Надо просто протереть глаза, встряхнуться, и окажется, что всё – неправда, сон! Со мной такого просто не может случиться. Надо проснуться. И я просыпаюсь посреди ночи, тру глаза. Голова тяжелая от всё того же ужаса, отчаяния и злости: почему я? Почему это – со мной? В чем я виновата?

Я снова и снова ищу эту зацепку, крючок, точку отсчета… Мне кажется, если я пойму, почему это случилось именно со мной, то смогу исправиться сама или исправить обстоятельства своей жизни. И всё снова будет хорошо…

Два месяца назад я решила начать вести дневник. Иногда пишу сама. Когда нет сил, диктую, а дочь записывает. Так мы убиваем время. Мне кажется, если это и не выход, то возможность найти ответ, докопаться до самого начала. Я почему-то верю, что это поможет.

Ответы на эти вопросы подразумевают надежду на выход и перспективу спасения. Впрочем, Евгения начинает вести дневник с совсем другим настроем, будучи, как и многие из нас, твердо убежденной в том, что такая трудная и смертельно опасная болезнь не может появиться просто так. Женя полагает, что у всего происходящего должна быть причина, желательно – внешняя. Из тех, что можно назвать, осмыслить и, разумеется, исправить.

Мы часто думаем, что рак приходит неспроста, но за что-то, из-за какой-то провинности, даже греха. Вот 25 наиболее часто повторяющихся вопросов, которые я записала в самом начале работы над этой книгой, пытаясь понять, что именно волнует людей, думающих о раке.

Рак – это наказание?

За что?

Почему страдают дети?

Если у тебя рак, это точно значит, что умрешь?

Рак – это наследственное?

Я заболею тем же, от чего умерли мои родители и бабушки с дедушками?

Может ли стресс быть причиной рака? Значит, если не нервничать, то не заболеешь?

Правда ли, что рак – это болезнь, запрограммированная на уровне ДНК?

Болезнь заложена в нашу жизненную программу и профилактики не существует?

Рак заразен, он передается от человека к человеку?

Можно ли уберечь себя от рака или всё бессмысленно?

Существует ли профилактика рака: что нужно делать, чтобы не заболеть?

Есть ли универсальное лекарство от рака или его скрывают фармацевтические боссы, чтобы заработать на наших страданиях побольше денег?

Лечение от рака: химиотерапия, операции, трансплантации всегда мучительны и заставляют страдать. Может, лучше вообще не лечиться, раз уж всем нам суждено умереть?

Почему некоторые курят-пьют и доживают до ста лет, а другие сидят на «здоровых» диетах и всё равно сгорают от рака?

Есть ли на свете люди, которые вообще не восприимчивы к раку? Это иммунитет, как его укрепить?

Какой рак самый страшный, чего надо бояться в первую очередь?

Существуют ли «профессиональные» раки? Где нельзя работать?

Обязательно ли пациенту сообщать его диагноз: может, это его в конечном итоге и убьет? Когда лучше промолчать?

Может ли рак развиться от мыслей о раке, от разговоров о нем, от внутреннего напряжения по этому поводу?

Существует ли какое-то специальное антираковое питание, диета?

В прессе пишут о множестве историй, когда люди меняли образ жизни и рак у них проходил сам собой. Может, медики просто морочат нам голову, и никакого рака нет?

Можно ли верить тем, кто говорит, что рак – это порча, которую можно снять только методами нетрадиционной медицины?

Когда надо начинать бояться рака, в каком возрасте и что делать, чтобы подготовиться?

Современная наука уже знает способы превентивной диагностики? В каком возрасте ее следует проводить? И что можно сделать, чтобы избежать «предначертанного» рака?

Пятидесятитрехлетней Евгении Паниной казалось, что причину ее болезни следует искать внутри себя, в каком-то изломе прежней жизни. Собственно, для этого она и принимается вести дневник. Первые же строки охватывают совсем недавние события. И ей кажется, что в них уже есть ответы.

Я пытаюсь вспомнить, чем была моя жизнь до болезни: работа, работа, встречи, пациенты. Жизнь в белом халате. Помню свое главное ощущение: устала, сил нет; не хватает времени ни на семью, ни на себя; живу работой, жизнью пациентов. Месяца три назад, помню, консультировала девушку с онкологическим заболеванием. Семья металась в растерянности. Я попыталась поддержать. Даже поехала вместе с пациенткой и ее мамой в специальный магазин, чтобы помочь купить парик… По пути разговаривали.

Что я ей говорила? Обычные профессиональные слова: «Всё будет хорошо, держитесь». Не могу сказать, что ей стало сильно легче. Сейчас понимаю: какая же я была дура. Всё это совершенно не работает. Надо как-то иначе. Но как?

Надо вернуться, надо вспомнить, что было в моей жизни перед тем, как я заболела. Надо же, ничего конкретного вспомнить не могу. Помню только: полгода дикой слабости, в выходные одно желание – не вылезать из постели и чтобы никто меня не трогал. Умом я понимала: такая слабость – это не очень здорово и наверняка неспроста. Но сама себя успокаивала: это не больше, чем просто возрастные изменения и большая нагрузка… В апреле решила привести себя в форму: каждое утро обливания холодной водой, потом – массаж, йога. Результата никакого. После майских праздников решила пройти диспансеризацию. Первые анализы показывают: что-то не так, нужно более тщательно провериться. Думала, в июне отпуск – придется лечь в больницу. По-быстрому обследуюсь, а потом рвану куда-нибудь. Например, на море.

На море Женя не поедет ни в этом году, ни в следующем. Июньское обследование даст плохой результат: недопустимо высокий белок в моче, подозрение на болезнь почек и необходимость срочной госпитализации. Однако насколько всё серьезно на самом деле, Евгения пока не понимает. Или не хочет понимать.

Нет, я не могу болеть. Я хочу сказать об этом кому-то, объяснить, как много у меня планов, как не укладывается в эти планы болезнь. Но я боюсь, что как только произнесу всё это вслух, болезнь станет реальностью. До тех пор ее можно отодвинуть, не заметить, отогнать. Но сама всё время возвращаюсь к одним и тем же мыслям. В них пока только страх и никакой конкретики…

…Анализы, обследования, врачи работают спустя рукава. Это страшно бесит. Я-то своих сотрудников гоняю, заставляю бегать, торопиться, успевать… Но там, у себя, я главный врач, начальник. А здесь кто? Простой бесправный пациент. Мне не говорят ничего конкретного: обследование тянется и тянется. И, кажется, будет длиться бесконечно.

Так Евгения Панина, врач с тридцатилетним стажем, впервые всерьез оказывается по другую сторону белых халатов. Увиденное и перенесенное на этой стороне потрясает ее не меньше, чем нависшая угроза болезни: помимо элементарного и понятного страха смерти есть еще страх бесправия, беспомощности, страх быть неуслышанным, неосмотренным, непринятым, забытым в бесконечной очереди страдающих людей.

Я рассказываю историю Евгении Паниной профессору Рашиде Орловой, заведующей химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера. И Рашида Вахидовна удрученно качает головой: «Я считаю едва ли не самой большой проблемой отечественной медицины то, что мы, врачи, иногда забываем, что это больной имеет право, а мы – обязаны: информировать, лечить, помогать, успокаивать, давать право на выбор. Чаще же мы исходим из того, что мы-то умные, образованные, у нас есть пациенты, их много, и мы имеем право, а они обязаны принимать с благодарностью саму возможность быть вылеченными согласно нашей концепции лечения. Принимать беспрекословно и молча. Как минимум это унизительно. И это ставит человека в положение просителя милости врачебной».

Самый известный в России врач-онколог, ставший онкологическим пациентом, заместитель руководителя Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге, учредитель благотворительной организации Сancer Fund Андрей Павленко рассказывает: 13 минут, отмерянных нормативом Минздрава на первичный прием пациента с диагнозом «рак», прежде казались ему просто минздравовским нормативом. Не слишком реалистичным, но – ничего выдающегося. Год назад Павленко сам получил диагноз «рак желудка в крайней степени». И на своей шкуре испытал, что значат эти самые 13 минут с точки зрения пациента: «Тринадцать минут – это такая фигура речи. Это время, за которое нельзя успеть ничего из того, что требуется, например, при первой встрече врача и онкобольного. За 13 минут можно успеть поздороваться, не поднимая глаз, быстро, если там не очень большая история, оформить карточку и сделать запись, и дать какое-то направление. Никаких доверительных разговоров, никакого обсуждения состояния, никакого общения за это время, конечно же, невозможно провести. Но ведь встреча доктора и пациента, то, какое впечатление сложится у больного, насколько он поверит в себя, в свои силы для борьбы – зависят от этой встречи. В каком-то смысле исход лечения зависит от отношений врача и пациента. Но наша система так устроена, что никаких отношений не подразумевает».

Профессор Ольга Желудкова, доктор медицинских наук, заведующая отделением в «Российском научном центре рентгенрадиологии» (РНЦРР), с которой мы дружим много лет, слушает историю Евгении Паниной, читает Женин дневник и наконец эмоционально откладывает распечатанные мною страницы в сторону. Желудкова говорит: «Россия – один из лидеров по поздней диагностике рака. Знаете, почему?»

Я молчу, хотя и знаю ответ. Желудкова кивает, она знает, что я знаю, но продолжает говорить: «Больные не хотят идти к врачу. А врачи, если положить руку на сердце, не хотят видеть больного, ведь чем меньше больных, тем лучше врачу. Так это устроено. Но это нонсенс! Как это так, врач, который сидит на приеме, не хочет видеть больного! Как это так – не хватает времени, чтобы вести прием?! Это в равной степени оскорбляет и медицинское сообщество, я имею в виду врачей, которые неравнодушны к своему делу и к своей репутации, и пациентов. И с этим надо бороться. Во-первых, в медицине, а особенно в такой непростой медицинской системе, которая сложилась у нас в стране, должны быть только те, кто хочет быть врачом, а не просто хорошо заработать. Во-вторых, врачей должно быть столько, сколько нужно, исходя из потребностей пациентов, а не из соображений чиновников. Потому что сейчас мы имеем дело с тем, что врач каждый раз, принимая пациента, сдает норматив. За отпущенное время у него нет возможности не только провести полную диспансеризацию, но просто как следует осмотреть пациента. Выходит, что чемпионами в этой системе нормативов становятся врачи, осматривающие пациента с закрытыми глазами, а потом идущие преспокойно варить дома борщ: выживет больной, умрет, что вообще с ним будет – их не касается. Они свой норматив выполнили, зарплату получили. Система провоцирует появление таких врачей. А такие врачи, в свою очередь, провоцируют недоверие к системе. Ведь из-за них люди, которые могли быть вылечены, имели возможность бороться и победить, оказываются просто за бортом самой возможности получить шанс на достойное лечение».

Заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской больницы, кандидат наук Даниил Строяковский соглашается: отсутствие доверия между пациентом и врачом провоцирует нежелание людей, что называется, «лишний раз» переступать порог поликлиники, а оказавшись перед необходимостью лечиться, бояться произнести лишнее слово, побеспокоить доктора. Спрашиваю: «Кто больше в этом виноват: пациенты или врачи?» Отвечает: «Скорее всего, это какая-то наша генетическая память, унаследованная из советского времени, времени, когда лишних вопросов в принципе не рекомендовалось задавать. Другой вопрос в том, кто должен эту ситуацию менять. На мой взгляд, врачи. Потому что самый важный закон, который должен соблюдать врач, – оставаться нормальным человеком и понимать, что ты в любой момент можешь оказаться совершенно по другую сторону баррикад. Однажды ты можешь оказаться на месте своего пациента. Лично об этом всё время думаю, стараюсь не зарваться. Чтобы не было цинизма, чувства самоуспокоенности, всезнайства. Потому что иногда, особенно когда у врача что-то получается, возникает ощущение, что ты почти Бог. Вот это надо страшно от себя гнать и понимать, что этого нет в помине, что только вздернул нос, ты тут же по носу получишь. Причем медицина никогда не прощает подобных вещей. Она всегда жестоко за это наказывает».

Вопрос этики отношений между врачом и пациентом, кажется, один из самых сложных и трудно разрешимых в России. Сооснователь Клиники амбулаторной гематологии и онкологии, кандидат наук Михаил Ласков уверен, что вопрос этот скорее не медицинской категории, он касается этики человеческих отношений в России. «Когда я беру на работу доктора, едва ли не большую часть времени я тестирую не по общемедицинским, профессиональным темам, – говорит Ласков, – а именно по этическим вопросам. И часто бывает так, что приходит человек, вроде бы молодой, который и видеть-то не мог, как строились отношения врач – пациент в СССР, но откуда-то вдруг берется и хамство, и высокомерие. Я не могу найти причины этого! Я не думаю, что какие-то злодеи в наших медицинских институтах специально готовят врачей к такому обращению с пациентами. Это какая-то дурная традиция, которая в нас живет, изжить ее крайне сложно. В конечном итоге, я думаю, такая вседозволенность связана с тем, что в России от отзыва пациента по поводу того, как с ним обращался врач, ничего не зависит. В США и других странах, где медицина конкурентная, к врачу, который повел себя с пациентом неделикатно, никто больше не придет. Соответственно, он лишится заработка».

«Врачебная среда в России построена таким образом, что у врачей замыливается картинка и снижается профессиональная мотивация. Ведь очень многое построено на личности – на сочувствии, на персоне врача, на отзывах о нем на форумах, «сарафанном радио», – говорит доктор медицинских наук Игорь Коман. – Этот фактор становится ведущим: врач завален работой, он тащит на себе и пациентов, и бумаги, связанные с ними, и просто бумаги, которые от него требует больничная система. Развивается профессиональная усталость, это ведет к деформации личности врача и, в конечном итоге, к снижению эффективности работы всей системы оказания медицинской помощи. Развитые внутрипрофессиональные структуры, как правило, пытаются сами себя мотивировать. На Западе, например, существует очень четкая система роста врача, этим в клиниках занимаются специальные большие подразделения: ставка сделана не на личность врача, а на его профессионализм. И важной его частью считается умение контактировать с больным: отвечать на вопросы – самые неожиданные, примитивные или, наоборот, сложные». По словам Комана, при всех недостатках существующей американской системы врач в США будет отстранен от работы, если не сможет или не захочет отвечать на вопросы пациента. Пациент будет передан другому специалисту.

22 июня 2010 года Евгения Панина получает результаты биопсии почки. В комментариях – подозрение на онкологию. Но опять ничего конкретного. Женя пытается выяснить у кого-то из врачей, бегающих по коридору отделения, что всё это значит. Но ответа нет: врачам некогда. Пациентов – тьма-тьмущая. Но кто-то из докторов все же бросает на бегу: «Похоже на миеломную болезнь, но диагноз надо подтверждать как минимум рентгеном, мы дадим направление». И убегает дальше, к другим пациентам. Один день, три, неделя. Женя ждет, но сил ждать больше нет: с одной стороны, чувствует-то она себя так же, не хуже, а с другой – полная неизвестность. Через знакомых Панина записывается на рентген в Институт гематологии. И, не дождавшись ничего конкретного от своих врачей, сбегает из больницы. Рентген должен всё объяснить.

8 июля 2010 года, в день рождения моей младшей дочери Алены, я узнаю результат своего рентгена. На снимке отчетливо видны поражения костей. Я больна. На моих костях дыры. Возвращаюсь в больницу, говорю им, что я знаю свой диагноз. Что нужно что-то делать. Приходит молодой врач-гематолог. Показываю снимки, прошу о консультации. Консультация длится 5 минут. Врач спрашивает, сколько мне лет. Ответ: 52. Он молчит и вдруг произносит: «А, ну, может, еще и успеете на трансплантацию». У меня земля уходит из-под ног.

В эту минуту меня как будто накрыло огромной черной посудиной.

И в голове звенело только РАК, РАК, РАК. Я умру. А я ведь так и не пожила как следует. Я ведь столько всего не успела. Но в его глазах я видела, что он разговаривает с человеком, который уже свое прожил, для которого жизнь закончилась…

В большинстве развитых стран существуют специально разработанные протоколы и рекомендации профсообществ по тому, как врачу следует сообщать диагноз пациенту. Самый распространенный гайдлайн называется SPIKES. Там на первую беседу доктора с онкологическим пациентом отводят не меньше часа: врач должен подробно проинформировать о диагнозе, рассказать о возможной дополнительной диагностике, продемонстрировать открытую статистику по конкретному заболеванию, предложить пути лечения и обсудить их с больным, рассказать о том, как, возможно, изменится его жизнь и что сделать, чтобы привычный образ жизни изменился минимально; также доктор, который сообщает диагноз, должен предложить своему пациенту помощь онкопсихолога на всем протяжении болезни. Ничего этого в России нет. Согласно статистике ВОЗ, 13 % российских онкологических пациентов так до конца и не знают о своем диагнозе: врач побеседовал с родственниками, те решили не расстраивать.

В нашей стране нет никаких специальных рекомендаций по тому, кто, как и когда должен рассказать больному о его болезни. Этому не учат ни в университете, ни в больницах, об этом не говорят на конференциях, на эту тему в стране не проводились большие исследования.

Единственный документ, который каким-то образом регламентирует отношения пациента и врача в области получения диагноза, – это Закон № 323, согласно которому «врач не может начать лечение, не проинформировав пациента о целях, методах, рисках и последствиях». Этот принцип называется «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство», о нем говорится в статье 20. В статье 22 написано, что каждый имеет право получить в «доступной для него форме» информацию о состоянии своего здоровья, результатах медицинского обследования, наличии заболевания и так далее. Так вот, эту информацию, по закону, должен предоставить пациенту врач. Но вместе с этим в законе сказано, что информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. И это очень важный момент: выходит, можно ничего и не сообщать. А, как говорится в законе, «в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников, если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация». Что такое «доступная» и «деликатная» формы, при этом неизвестно. И где проходит грань между страхом разговора с врачом и страхом самой болезни?

Вместе с врачами и учеными из разных стран доктор Игорь Коман пытается реализовать на практике идеи персонифицированной медицины. «Найти хорошего врача – это абстрактная задача, которая состоит из многих, годами копившихся проблем: одна из них – возможно, самая главная, с ней люди сталкиваются во всем мире – отсутствие преемственности между врачами разных специальностей. Врач, к которому пациент приходит на первичный прием, начинает с ним общаться так, как будто этот человек буквально вчера родился. Онколог ничего не знает о заключении нефролога, офтальмолог – о рекомендациях эндокринолога и так далее. Перед врачом только сухая медицинская выписка, совершенно не отражающая всей истории болезни и, если хотите, истории жизни пациента, – говорит Коман. – В СССР существовала практически идеальная и, совершенно точно, лучшая в мире система диспансерного наблюдения, попав в которую пациент со всей своей историей всё время находился внутри структуры, знающей о нем с разных сторон. Сейчас каждый раз приходится начинать всё сначала. Никакой возможности в такой системе наладить нормальные взаимоотношения между врачом и пациентом – а это важнейшая составляющая успешного лечения – нет».

В системе персонифицированной медицины, за которую ратует Коман, «дело пациента» ведет кейс-менеджер, не онколог, а скорее специалист общей практики, помогающий больному сориентироваться в исследованиях и их результатах, в заключениях врачей.

По словам Комана, главная задача кейс-менеджера – быть проводником пациента в мире лечения, его доверенным лицом, тем, от кого исходит информация и совместно с которым предпринимаются новые шаги. Это – идеальная и довольно дорогая конструкция, но о ней стоит помнить, представляя себе, какой могла бы быть медицина. К сожалению, не только в России, но и в большинстве стран мира персонифицированная медицина пока не развита, но очевидно, что за ней будущее.

Был ли доктор, на бегу пробормотавший Жене что-то невнятное, именно тем самым специалистом, который должен был сообщить диагноз? А если не он, то кто тогда не только имел право, но и был обязан поговорить с ней?

Впрочем, эти, разумеется, важные вопросы Евгения Панина пока ни себе, ни окружающим не задает. В ее голове тяжело пульсирует только один невероятно важный вопрос: за что? В чем она провинилась, чтобы получить этот диагноз: «рак».

Глава 2

Декабрь 2011 года. Израиль: зима здесь намного теплее московской осени.

Мы идем вверх по тропинке, что ведет от деревни Эйн Карем к самой большой в Израиле государственной клинике «Хадасса» (Мемориальный онкологический центр имени Слоуна – Кеттеринга). И эта тропа, и эта клиника на горе, поблескивающая, как в кино, вертолетной площадкой, – всё кажется декорацией к истории, которую рассказывает крошечная, коротко стриженная седая женщина, идущая рядом со мной. А сама история кажется и вовсе невероятной. И поначалу я даже успею подумать про себя: это всё писательские выдумки. Но Людмила Улицкая, а именно с ней мы шагаем по тропинке, говорит медленно, с паузами, придающими и вес, и значительность рассказываемой истории. «Деревня Эйн Карем, – говорит Улицкая, – до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того как арабы ушли в Иорданию в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад. Здесь родился Иоанн Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса Мариам и мать Иоханаана Елишева. Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились».

Мы стоим у источника и держим руки под ледяной водой. Пить нельзя. Можно только держать руки и верить, что Мария и Елизавета делали точно так же. И я, наконец, набравшись решимости, спрашиваю Улицкую о том, как, зачем и почему она здесь очутилась. Формальный ответ я, конечно, знаю: тяжелый онкологический диагноз и необходимость лечения. Но вопрос-то, и мы обе это понимаем, совсем о другом. Я спрашиваю Улицкую: как она тогда, в 2010-м, едва узнав свой диагноз, ответила себе на наиважнейший и наипервейший вопрос всех, столкнувшихся с этой болезнью: «Почему я?»

Улицкая не делает паузы, не отводит глаза и даже не набирает воздуха, чтобы ответить: она готова к вопросу. Она себе на него уже ответила: возможно, два года назад, когда заболела, возможно, даже раньше, еще до болезни. По удивительному стечению обстоятельств, которыми полна жизнь, этот ответ Людмила Улицкая искала давно. О результатах поиска написала целую книгу – «Человек попал в больницу». Эта история случилась задолго до того, как Улицкая сама заболела раком: формально книга была приурочена к двадцатилетию работы волонтеров «Группы милосердия» в Российской детской клинической больнице (РДКБ) и посвящена памяти отца Георгия Чистякова, священника, мыслителя и вдохновителя этой самой «Группы милосердия». В нравственном полумраке 1990-х волонтеры группы пришли в больницу и остались рядом с теми, кто лежал в самых тяжелых – онкологических – отделениях РДКБ: с детьми, считавшимися обречёнными, с их родителями, которым предстояло пережить болезнь и даже возможную смерть детей, с врачами, чья готовность бороться против рака разбивалась об отсутствие денег на лекарства, отсутствие самих лекарств, донорской крови, одноразовых шприцев, перчаток, капельниц и даже веры в то, что это всё откуда-то может появиться. Но главный вопрос в книге Улицкой звучит просто и страшно: за что?! Именно так, с вопросительным и восклицательным, не приемлющими никакого уклончивого ответа, знаками в конце.

Я прочла эту книгу Улицкой трижды. Задолго до того, как появилась идея проекта #победитьрак. Я читала ее вначале последовательно, потом – в шахматном порядке, а потом еще раз – от конца к началу. Я искала этот ответ, потому что сама прекрасно помнила, как ушел из жизни первый больничный мальчик, которого я встретила и полюбила. Его звали Сережа. И он был подопечным фонда «Подари жизнь».

У него был благоприятный прогноз, для исполнения которого всё возможное было сделано. Но что-то пошло не так. Внезапная инфекция всего за несколько часов сожрала Сережу. Он умер – быстро, неожиданно, страшно. И еще – очень несправедливо: ведь было все сделано для его спасения, все так его любили… И я, не родитель и не врач, не смогла принять и не приняла эту смерть: я кричала Богу и окружающим это самое «за что?!» – и никто не мог мне ответить. С этого момента, возможно, началась история проекта #победитьрак: я старалась узнать о болезни и о том, что ее окружает, как можно больше. Я хотела обнаружить хотя бы какую-то логику болезни – понятный порыв любого нормального человека. Нам, людям, очень важно иметь возможность опереться на какие-то рациональные знания.

Тогда, в 2005-м, сразу после гибели Сережи, схватилась за книгу Улицкой «Человек попал в больницу» как за непременный источник ответа на этот вопрос «за что?!» Мне казалось, если не сама Улицкая, то герои ее книги должны знать этот ответ. Хотя бы кто-то. Пускай хоть один намек, подсказка.

В интервью, из которых состоит книга, Людмила Улицкая подчеркивает: она не автор книги, она ее составитель. А сама книга будто соткана из миллиона вопросов, вытекающих из этого, главного, зудящего: «за что?!» На вопрос, многократно повторенный в книге, пытаются ответить врачи и родители, священники и волонтеры, случайные и навсегда связавшие свою жизнь с больницей и всем, что в ней происходит, люди. Улицкая спрашивает, а они отвечают: тянут и тянут тоненькую ниточку из этого клубка «за что?!» Но ответа нет.

Я решаюсь и спрашиваю Улицкую напрямую: «Теперь-то вы знаете, за что?» – «Я знаю, что большая часть людей, которые заболевают сами или у которых, не дай бог, заболевает ребенок, неизбежно задают этот вопрос. Себе. Про себя или вслух. Или кому-то. Он неизбежно возникает: «За что?!» И ответа на него я так и не знаю, – говорит Улицкая. – Знаю другое – вопрос этот абсолютно ложный. Я долго к этому шла, пытаясь понять, какой на самом деле правильный вопрос должен возникнуть на месте этого неверного, ложного. И поиски привели меня к пониманию того, что правильный вопрос на самом деле другой: «Для чего? Во имя чего? Что ты извлекаешь из этого, как ты проходишь через это испытание?» Это, безусловно, гораздо более правильная постановка вопроса, это уровень некоторого глобального осознания жизни на примере той ситуации, в которую ты попал.

Ни для кого не секрет, что мы все смертны. И я со временем стала понимать, что смерть – важнейший факт жизни человека, может быть, даже основной факт жизни. Мы идем к этому сначала неосознанно, потом более осознанно, потом приближаемся как к факту.

Как верующий человек и как человек, безусловно, прошедший этот путь, я говорю: болезнь дана как испытание, как подготовка, как тренировка перед главным в жизни экзаменом. И пройти это испытание нужно очень осознанно. Поэтому не «за что?!», а «для чего?», «зачем?»

Сказав это, она на некоторое время замолкает. Задумывается, как бы решая, продолжить или нет. Согласие Людмилы Улицкой на интервью для проекта #победитьрак – мы так договаривались – подразумевает полную откровенность, без лукавства и увиливаний. Рассказ должен быть честным. Для этого именно сейчас Людмила Улицкая должна будет признаться в том, что отчетливое понимание воспитательной, возвышающей составляющей болезни к ней пришло не сразу, не быстро. И что ее, как и всех живых и смертных людей, поначалу волновали совпадения, намеки и предзнаменования, которыми полна любая история столкновения человека с тяжелой болезнью.

Декабрь 2009 года. Москва. К мужу Улицкой, известному художнику и скульптору Андрею Красулину, пришел галерейщик и куратор с предложением: «Есть проект выставки, которая будет называться «Половина». – «Чего половина?» – спросил Красулин. «Ну, вообще, идея половины чего бы то ни было». Красулин пожал плечами. Улицкой при разговоре не было. Вернувшийся домой муж пересказал ей идею.

«Я подумала – интересно, а как можно пластически обозначить половину? Я очень люблю решать чужие задачи. Вытянула ящик комода, вынула очень красивый, правда, старый лифчик, взяла ножницы и разрезала его пополам, – рассказывает Улицкая. – Половину отнесла в мастерскую: «Не правда ли, Андрей, это именно половина?»

Красулин натянул на подрамник холст и тонкими булавками укрепил на нем половину лифчика. Улицкая даже теперь радуется, вспоминая: «Форма, надо сказать, вышла идеальная, даром что лифчик старый». Тут она останавливается, осекается: нужно как-то перейти к теме рака. Улицкая решает перейти быстро, безо всяких остановок: «Я не знала тогда, что происходит. Вероятно, рак уже был, но до обнаружения моей болезни, до моего знания – еще несколько месяцев. Всё идет своим чередом: выставка в галерее «Ковчег», на ней я не была, потому что поехала в итальянскую деревню Беука заканчивать книгу, которую тогда так и не закончила, потому что рак, точнее, его у меня наличие, уже стало фактом, уже, так сказать, было обнародовано…»

Выходит, арт-объект «Половина» стал будто предисловием к совершенно незапланированной книге ее жизни: рак груди, жизненно необходимая операция, так мистически похожая на эту самую «Половину», – одну грудь хирурги у Улицкой отняли.

Впрочем, никаких других совпадений и предзнаменований Улицкая искать не стала. Достаточно. Она ведь столько раз описала предчувствие, страх и почти непреодолимую трудность примирения с болезнью в своих книгах, столько раз передумала и пережила это за других, что вроде и так всё понятно, всё ясно. И даже более-менее предсказуем сценарий, по которому теперь будут развиваться события. «Так бывает во сне, когда тебе заранее что-то сообщают, а потом, когда это происходит в реальности, ты узнаёшь минуту: ага, вроде да, всё правильно, так и должно было быть. И вот когда всё произошло, у меня было полное ощущение того, что я об этом знала наперед, – говорит Улицкая. – Есть такая идея, что наши души умнее, чем мы сами, и знают о нас больше. Вот у меня было ощущение, что душа моя об этом знала. И я встретила это в каком-то смысле с готовностью. С готовностью еще и потому, что у меня многие годы ушли на осознание того, что жизнь – это поток, он тебя несет, и не надо ему сопротивляться. А напротив, надо так располагать себя, чтобы поток тебя нес, и тело твое, и сознание твое, и ты сам не препятствовал этому. Ведь там, наверху, им виднее, куда нас вести.

Это ощущение правильности потока я очень хорошо чувствовала и не сопротивлялась нисколько. Я готова была принять всё, что мне полагается.

Единственное, что меня очень беспокоило и тревожило, – это чтобы я себя хорошо вела. Категорически не хотелось раскваситься, потерять руль. Я ведь вообще привыкла рулить. И жить так, как я считаю правильным, а тут я немножко боялась, что меня снесет. Ничего этого, слава богу, не произошло, по крайней мере, на том отрезке, который уже позади. Но мысль о том, что болезнь – это жизнь, а не смерть, в какой-то момент стала крайне острой». Оглядываясь назад, Улицкая с изумлением вспоминает: болезнь дала ей довольно сильное ощущение жизни; месяцы лечения, проведенные ею в Эйн Кареме, были наполнены работой, впечатлениями, общением – словом, жизнью. За время болезни она дописала ту самую книжку – «Зеленый шатер», которую бросила в итальянской Беуке, узнав о диагнозе.

«И знаешь, что еще? Я никогда так много не гуляла и не проводила времени в попытке жить без мыслей, а жила, стараясь впитывать красоту мира. И надо сказать, что красота меня окружала замечательная, ослепительная и очень убедительная», – об этом Людмила Улицкая рассказывает, отмеряя ровными шагами ту самую тропу, по которой два года назад каждое утро несколько недель подряд поднималась от деревни Эйн Карем в больницу «Хадасса». На химиотерапию. Но говорит она это не с интонацией заложницы, против воли вернувшейся в место трагически долгого несчастья. Нет. В это трудно поверить, но туда, где была пройдена точка невозврата, рак, она возвращается так, как возвращаются к местам юности или первой любви.

Мы стучим в дверь дома, где Улицкая снимала комнату с крошечной террасой на верхнем этаже. Открывает хозяйка: восторженная светловолосая художница, из бывших хиппи. Она удивлена, но немедленно бросается целовать свою позапрошлогоднюю постоялицу. Они всхлипывают друг другу нечто неразборчивое, а потом долго стоят обнявшись.

«Можно ли посмотреть мой угол?» – спрашивает Улицкая.

«О… Там, конечно, сейчас другой квартирант, мальчик, француз, но вам, конечно… конечно, проходите».

Улицкая поднимается. Всё немного переменилось за время ее отсутствия, но память легко восстанавливает недостающие детали: она выходит на террасу, поворачивается в сторону «Хадассы», стоящей на горе, глубоко вздыхает и закрывает глаза…

На этой террасе она встречала рассвет, глядя на клинику. Вот тропа, по которой она туда взбиралась на сеансы химиотерапии. Вот эти цветы она поливала: «Надо же, как подросли». Вот с этой точки, вот так повернув голову, можно разглядеть ее любимый монастырь Сестер Сиона. Вдруг вспомнив, что до заката остались считанные минуты, она как будто проснется и, на ходу бросив: «Надо бежать», – распрощается с хозяйкой и поспешит вверх по каменистой улочке. Я едва поспеваю за ней, то и дело поскальзываясь на древних камнях.

Она, конечно, первой окажется у монастыря Сестер Сиона, тут же позвонит в колокольчик и прошепчет в слуховое окно массивной монастырской двери: «Я знаю, что уже поздно. Но не могли бы вы пустить нас сюда ненадолго, осмотреть монастырский садик. Дело в том, что это очень важное для меня место, я здесь лечилась. От рака».

Замок щелкает. Дверь сама собою отворяется. Кругом – никого. Идиллической красоты монастырский сад изумительно пуст. Мы входим. Точнее, она вбегает, на ходу поясняя: «Крещеный еврей Альфонс Ратисбон из Франции основал этот монастырь сто пятьдесят лет тому назад. Этот крохотный домик принадлежал ему, сейчас здесь служебное помещение. За поворотом будет монастырский сад. За ним ухаживают только монахини, они работают день и ночь…»

За год ее отсутствия садик почему-то вырубили, то есть его больше нет. Но она этого как будто не замечает. За первым садиком – еще один, заветный, – у монастырской стены, обрывающийся на полугрядке и нависающий над горой. В нем – несобранные гранаты, апельсины и лимоны. Улицкая поднимает их с земли, рассовывает по своим, по моим карманам: «Надо увезти в Москву, положить на рабочий стол, и он будет лежать, сохнуть, а ты – вспоминать». Потом она вцепляется в прутья ограды монастырского садика, не дающей ему упасть и свалиться с горы. Через прутья вид на православный Горнинский монастырь. Он на соседней горе. «Совершенно невозможно сосчитать, сколько часов в тот год, год болезни, я провела у этой ограды, глядя на монастырь, на больницу, которая находится чуть правее, дальше, в горах. Я стояла, смотрела сквозь прутья и всё думала. Хотя нет, думать я не особенно могла. Я ждала. Мне казалось, что ответ придет сам собой. Что его просто не может не быть, – рассказывает она. – Понимаешь, в таком состоянии невероятного психологического напряжения, в котором находится человек, заболевший раком, в первые дни, долго находиться невозможно. Должно прийти какое-то понимание и вслед за ним – облегчение». Отходит от ограды. Оборачивается. Идет по тропинке, расставив руки, словно к старому знакомому, к огромному, необъятному стволу не известного мне и не определяемого на первый взгляд происхождения, от чьих корней земля вокруг необычайно бугриста. «Это называется рожковое дерево. С ним хочется стоять, обнявшись. У меня было ощущение, что место, откуда оно вырастает, – это то самое место, где небо открыто. Знаешь, лестница Иакова? Вот такое же совершенно открытое небо. Здесь, в этом монастыре, вообще много чудес». Механически повторяю: «Лестница Иакова». И смотрю вверх, в небо. Пока она бежит дальше, в сторону монастырского кладбища, успеваю подумать: «Сколько же людей, столкнувшихся с болезнью, вцепившись во что-то, что кажется им прочным, основательным, как, например, этот многовековой ствол, запрокидывают голову и ждут ответов сверху. От самого ли неба или от Того, кто, возможно, там есть. Кто из заболевших действительно услышит ответ? Почему этот ответ так важно услышать именно в болезни? И каким он должен быть, чтобы утешить? И от чего зависит, услышишь ответ именно ты или нет».

Улицкая сидит у задней стены монастырской церкви, на ступеньках, с которых открывается вид на всё кладбище, а над ним закатная дымка, которую прорезает белый зуб клиники «Хадасса». Где-то звенят колокола. «Люся?» – окликаю я Улицкую. Она молчит. Не отвечает. Коротким взмахом руки велит помолчать и мне.

За несколько минут город за горой, сама гора, монастырский сад с огромным стволом рожкового дерева, опавшими фруктами, невидимыми монашками и кладбищенскими камнями, напоминающими о тех, кто был здесь до всех нас, погружаются во мрак. В памяти само собой всплывает письмо, самое первое письмо, которое отправила мне Улицкая, когда мы только начали с ней обсуждать саму возможность встречи, знакомства и откровенного разговора о пережитой болезни.

…Если исходить из того, что за каждым человеком есть свыше какой-то присмотр и добрые ангелы ходят за нами толпами, можно предположить, что страдания разного рода дают возможности для роста… Но и это не особо приятно – чувствовать себя в вольере подопытным животным…

Все рассуждения этого условно высшего порядка отходят далеко за горизонт перед лицом поступков и действий, которые совершают люди, чтобы лечить, избавлять от страданий и давать надежду на жизнь больным людям, особенно детям. Чулпан (Хаматова, актриса, учредитель фонда помощи детям с тяжелыми онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Подари жизнь»), Валера (Панюшкин, журналист, попечитель фонда «Подари жизнь»), многие мои знакомые, врачи и не врачи…

Я биолог, даже генетик по образованию, и болезни человека не заложены в программу, а есть следствие сбоя в программе, ошибки, несовершенства общего плана, иногда – плата за гениальную эволюцию, которая все еще происходит и пошла по совершенно прежде невозможному пути: люди начали вмешиваться в ее ход и исправлять некоторые ошибки природы. Это и подтверждает величие общего замысла о человеке и его расширяющихся возможностях. И лучшая метафора здесь – ночная борьба Иакова при потоке Иавок. Бог вызвал человека на состязание, и Он даже хочет видеть человека борцом… Ну, и как можно обо всем этом говорить? Еще написать кое-как можно… Привет, Люся У.

Мы еще раз проходим насквозь монастырский сад, заходим в капеллу, простую и жизнерадостную, с сине-красными витражами. Улицкая задерживается, чтобы побыть там одной. Выходит счастливая: в церковной лавке купила веселую, словно бы написанную ребенком, красно-синюю икону, на которой улыбаются друг другу Мария и Елизавета. Теперь эта иконка висит над моим письменным столом. Иногда я смотрю на нее. И вне зависимости от мыслей, с которыми смотрю, – улыбаюсь.

Примерно в этот момент мы обе поймем, что она действительно будет рассказывать и о болезни, и об опыте, из нее вынесенном. До этих пор никакой уверенности в этом у меня лично не было.

В иерусалимской квартире своей близкой подруги Лики Нуткевич Улицкая покажет свой дневник, написанный в месяцы принятия болезни и ее осмысления. И даст разрешение использовать его в проекте #победитьрак.

Я пришла в пустую капеллу, потом вышла в сад, плоды здесь не освящали. Деревья плодовые стояли прекрасные и вовсе в этом не нуждались. Лимоны почти все зеленые. Грушевое дерево, всё засыпанное грушевыми лампами, много гранатовых деревьев, они были все красивые, почти все уже набрали свой багрово-лиловый цвет. Но были и зеленые, которые не переставали быть зелеными. Но еще и не стали багровыми. Золотом отливали на солнце. Крещеный еврей, Альфонс Ратисбон из Франции, основал этот монастырь 150 лет тому назад. Деревня Эйн Карем – в долине. Наверху стоит огромный госпиталь «Хадасса». Я там лечусь.

У меня еще есть время подумать о происшедшем со мной. Теперь делают химиотерапию. Потом еще будет облучение. Врачи дают хороший прогноз. Посчитали, что у меня много шансов выскочить из этой истории живой. Но я-то знаю, что никому из этой истории живым не выбраться. В голову пришла замечательно простая и ясная мысль: болезнь – дело жизни, а не смерти. И дело только в том, какой походкой мы выйдем из того последнего дома, в котором окажемся.

…Израиль склоняет к размышлениям. Сюжет этой страны – неразрешимость. Минное поле людей и идей. Минное поле истории. Десятки истребленных народов, сотни ушедших языков и племен. Колыбель любви, место добровольной смерти. Я здесь живу четвертый месяц. Это земля Откровения. Я это знаю.

…Почти все мои родственники старшего поколения умерли именно от рака: мать, отец, бабушка, прабабушка, прадед… От разных видов рака, в разном возрасте: мама в 53 года, прадед в 93. Таким образом, я не была в неведении относительно моей перспективы. Как цивилизованный человек я посещала с известной периодичностью докторов, производила соответствующие проверки. В нашем богохранимом отечестве до 60 лет делают женщинам УЗИ, а после 60-ти – маммографию. Я довольно аккуратно посещала эти проверки».

На этом месте, начав читать дневник сразу же, как он попал мне в руки, то есть прямо в квартире Лики, не выдерживаю и спрашиваю Улицкую: «То есть вы знали, вы понимали, что рак рано или поздно будет, случится в вашей жизни? И всё равно он пришел неожиданно?» Она какое-то время смотрит на меня изумленно: «Конечно, в некоторой степени я была готова к тому, что это может со мной произойти. Но, надо сказать, когда это произошло, то произошло на самом деле довольно безобразно. Дело в том, что, зная, что я происхожу из раковой семьи, я честно время от времени проверялась. Но, ленясь, ходила на проверки неподалеку, в самое ближайшее место, чтобы не тратить день на поездку в Институт радиологии. И я туда ходила года три или четыре, с положенными интервалами. И надо сказать, что врачи там всё важное пропустили. Потому что когда они сказали «Ой!», то, как выяснилось в Израиле, раку было уже три года, стадия моя была третья, то есть уже был метастаз. И, конечно, можно говорить, что в том, что я себя запустила, вина на самом деле не моя, потому что я все-таки ходила. А вина нашей не всегда адекватной медицины. Но, конечно, это и моя вина. Ведь это мне было лень. И это я думала, что меня пронесет, что не сейчас, не завтра, не время.

И даже в тот момент, когда диагноз был поставлен, я прежде всего подумала, что, ой, нет, если можно, пусть всё будет немного позже, мне сейчас надо закончить книгу. То есть понимаете, да? Поэтому, когда я узнала, что больна, и мне сказали: «Срочно», то это был март. Но в мае я должна была ехать на книжную ярмарку в Иерусалим. И я решила совместить, на минуточку, выставку и лечение от рака. Представляете? То есть еще два месяца проваландалась совершенно напрасно. Надо сказать, что у меня тогда еще не перестроились мозги. А болезнь – она задает новую систему координат, новые масштабы в жизни. Важное и неважное оказываются не на том месте, где ты их расставлял раньше. В этот момент я еще не поняла, что надо прежде начать лечиться, а только потом – заканчивать книгу. Эта перестройка произошла постепенно».

В июле 2010-го, когда Людмила Улицкая в Израиле между сеансами химиотерапии будет заканчивать трудную книгу «Зеленый шатер», Евгении Паниной врачи, пока еще под вопросом, поставят диагноз «рак». Эти женщины не знакомы между собой. И Людмила Улицкая, конечно, не знает, как будет нужна ее книга Жене. Как спустя несколько месяцев дочь Паниной Софья будет читать «Зеленый шатер» маме вслух, бессонными ночами, отвлекая от боли и дурных мыслей.

Если уж совсем честно, Людмила Улицкая еще даже не знает, что она эту книгу допишет (а уж скажи ей о том, что после «Зеленого шатра» будет еще одна – «Лестница Якова», – она рассмеется). Но летом 2010-го в израильской деревне Эйн Карем она торопится дописать. А в Москве, в онкологическом институте имени Герцена, Евгения Панина получает ответ на свой вопрос: «миеломная болезнь». Она еще не знает, что это такое, но врачи уже прячут глаза. Это не лечится.

Миеломная болезнь – разновидность рака, зарождающаяся в недрах костного мозга. В норме его клетки крайне интенсивно делятся, обеспечивая наш организм всеми видами клеток крови, а при раке они размножаются в сотни раз быстрее, распространяясь по костям, разрушая их и другие органы. Если с чем-то и можно сравнить миеломную болезнь, то только с бушующим лесным пожаром, пожирающим костный мозг, систему кроветворения и кровоснабжения организма. Свое название заболевание и опухолевая клетка (от древнегреческого – костный мозг, – окончание в названиях опухолей, – опухоль) получили в связи с преимущественной локализацией процесса «на территории» костного мозга. На сегодняшний день в мире не существует протокола полного излечения от этого вида рака.

Подозрения на миеломную болезнь тут же поставили семью Паниной перед выбором: где лечиться? как лечиться? где вообще у нас от этого лечат? И этот вопрос в России – не риторический. И подразумевает не выбор комфортных условий, симпатичного врача или передовых научных и клинических разработок. Если говорить прямо, вопрос выбора клиники в нашей стране – это вопрос возможностей и связей. А проще говоря – блата и денег. Ведь номинально бесплатное лечение от рака подразумевает безразличную консультацию в поликлинике и длинную очередь в ожидании госпитализации по квоте. Подняв все связи и перевернув всю Москву, старшая дочь Евгении, Софья, договаривается о частной консультации в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина (РОНЦ имени Н. Н. Блохина) на Каширском шоссе, в просторечии – Каширке.