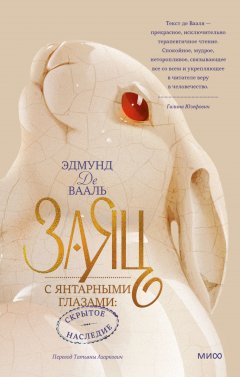

Заяц с янтарными глазами. Скрытое наследие

Посвящается Бену, Мэттью, Анне и моему отцу

Когда мы уже чем-нибудь не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно было нам дорого, а другим этого не понять… Ну и вот, теперь я так устал, что мне трудновато жить с людьми, и мои былые чувства, мои, и больше ничьи, – это свойство всех, помешанных на коллекционерстве, – стали для меня драгоценностями. Я открываю самому себе мое сердце, точно витрину, и рассматриваю одну за другой мои влюбленности, которые никто, кроме меня, не узнает. И вот об этой-то коллекции, которая мне теперь дороже всех остальных, я говорю себе, почти как Мазарини о своих книгах, хотя и без малейшей боли в сердце, что расставаться с ней мне будет невесело.

Шарль Сван. Марсель Пруст. Содом и Гоморра[1]

Предисловие

В 1991 году я получил двухгодичную стипендию от одного японского фонда. Идея заключалась в том, чтобы обучить в английском университете семерых молодых англичан с различными профессиональными интересами основам японского языка и затем отправить их на год в Токио. Предполагалось, что мы свободно овладеем языком и это положит начало новой эпохе контактов с Японией. Мы стали первыми стажерами, которым предстояло обучаться по этой программе, и на нас возлагали большие надежды.

В течение второго года мы занимались по утрам в языковой школе в Сибуе, на холме над беспорядочным скоплением закусочных и дешевых магазинов, торговавших электротоварами. Токио оправлялся от краха «экономики мыльного пузыря» 1980-х годов. Люди на пешеходных переходах, самых оживленных в мире, всматривались в экраны, которые показывали, как биржевой индекс Никкей ползет все выше и выше. Чтобы не спускаться в метро в час пик, я выходил из дома на час раньше и встречался с другим студентом (он был археологом, постарше меня), и по дороге в школу мы с ним выпивали кофе и съедали по коричной булочке. Я получал домашнее задание, самое настоящее, – впервые со времени окончания школы: каждую неделю я должен был заучивать сто пятьдесят иероглифов-кандзи, прочитывать и разбирать колонку из таблоида и ежедневно повторять десятки разговорных оборотов и фраз. Я очень нервничал. Другие студенты, помоложе, перешучивались по-японски с преподавателями о телепередачах или политических скандалах. Перед школой были зеленые металлические ворота, и я помню, как однажды утром пнул их и поймал себя на мысли: «Как же так – мне уже двадцать восемь, а я пинаю школьные ворота?»

Вторая половина дня без остатка принадлежала мне. Два раза в неделю я ходил в керамическую мастерскую. Моими соседями оказывались самые разные люди – от отставных бизнесменов, лепивших чайные чашки, до студентов, создававших из грубой красной глины и проволочной сетки авангардистские высказывания. Заплатив взнос, ты хватал скамью или гончарный круг, и тебе предоставляли полную свободу действий. Там было не слишком шумно, хотя вокруг и стоял жизнерадостный гул. Я впервые начал работать с фарфором и осторожно надавливал на стенки своих кувшинов и чайников, только что снятых с круга.

Я лепил посуду с детства и изводил отца просьбами устроить меня в вечернюю школу. Моим первым изделием стала вылепленная на круге чашка, которую я покрыл переливчато-белой глазурью, добавив капельку кобальта. Будучи школьником, я проводил почти все вечера в гончарной мастерской и рано, в семнадцать лет, покинул школу, чтобы стать подмастерьем у одного сурового человека, горячего поклонника английского гончара Бернарда Лича. Это он привил мне уважение к материалу, терпение и целеустремленность: у него я лепил на круге сотни суповых мисок и горшков для меда из серой каменной керамики и мел пол. Я помогал делать глазурь, которая очень напоминала восточную. Мой учитель никогда не бывал в Японии, но целые полки у него были заставлены книгами о японской керамике. За кружкой позднего утреннего кофе с молоком мы обсуждали достоинства тех или иных чайных чашек. Остерегайся неоправданных жестов, говорил он: меньше значит больше. Работали мы в тишине или под классическую музыку.

В середине моего ученичества, еще не достигнув двадцати лет, я провел долгое лето в Японии, посещая не менее суровых гончаров в разных концах страны: Масико, Бидзэн, Тамба. Каждый шорох бумажной ширмы, каждый звук воды, журчавшей по камням в саду у чайного домика, становились для меня откровением, – а каждое переливающееся неоном заведение «Данкин донатс» заставляло меня вздрагивать и морщиться. Документальным свидетельством глубины моего тогдашнего благоговения является журнальная статья, которую я написал после возвращения: «Япония и гончарная этика: о воспитании уважения к своему материалу и к знакам эпохи».

По окончании своего ученичества я изучал английскую литературу в университете, а затем семь лет работал в одиночестве сначала в тихих, строгих мастерских на границе Уэльса, после – в мрачном городском районе. Я был очень сосредоточен, и мои изделия получались такими же. И вот теперь я снова оказался в Японии – в захламленной мастерской, бок о бок с человеком, который болтал о бейсболе, – и делал фарфоровый кувшин с приплюснутыми, будто подвижными стенками. Мне было очень хорошо: похоже, я находился на верном пути.

Дважды в неделю после обеда я отправлялся в архив Музея народных ремесел и работал над книгой о Личе. В этом музее, который представляет собой перестроенный крестьянский дом в пригороде, хранится коллекция предметов народных ремесел Кореи и Японии, собранная Соецу Янаги – философом, искусствоведом и поэтом. Янаги разработал теорию, объяснявшую, почему некоторые предметы – посуда, корзины, ткани, изготовленные неизвестными ремесленниками, – так красивы: они выражают бессознательную красоту, потому что их делали в таких количествах, что ремесленник освобождался от груза собственного «я». В молодости – в начале XX века в Токио – они с Личем были неразлучными друзьями, вели оживленную переписку о книгах: о Блейке, Уитмене, Рёскине. Они даже основали колонию художников в деревушке, расположенной на удобном расстоянии от Токио. Там Лич лепил посуду с помощью местных мальчишек, а Янаги рассуждал со своими богемными друзьями о Родене и о красоте.

В соседнем с музейными залами помещении каменные полы сменял офисный линолеум. Дальше по коридору находился архив Янаги: маленькая – три с половиной на два с половиной метра – комнатка с полками от пола до потолка, заставленными его книгами и картонными коробками с блокнотами и письмами. А еще там был письменный стол и единственная лампочка. Я люблю архивы. Этот архив – очень, очень тихий и чрезвычайно мрачный. Здесь я читал и делал выписки, собираясь писать ревизионистскую работу о Личе. Я вынашивал в уме тайную книгу о «японизме»: о том, как Запад больше ста лет превратно толковал Японию – страстно и созидательно. Мне хотелось понять, что именно в Японии пробуждало пыл у художников и вызывало не меньшее раздражение у ученых, которые указывали на их бессчетные промахи. Я надеялся, что, написав такую книгу, смогу перебороть собственное глубокое, слепое увлечение этой страной.

И раз в неделю я проводил вторую половину дня с моим двоюродным дедушкой Игги.

Я поднимался в гору от станции метро, мимо блестящих автоматов, продававших пиво, мимо храма Сэнгакудзи, где похоронены сорок семь самураев, мимо нелепого молитвенного дома синтоистов, мимо суши-бара, принадлежавшего некоему мистеру Икс, затем сворачивал вправо возле высокой стены, окружавшей парк с соснами принца Такамацу. Я входил в дом и поднимался на лифте на седьмой этаж. Обычно Игги, сидя в кресле возле окна, читал. Чаще всего – Элмора Леонарда или Джона Ле Карре. Или чьи-нибудь мемуары на французском. Странно, говорил он, кажется, будто одни языки теплее других. Я наклонялся, и он целовал меня.

У него на письменном столе лежало пресс-папье, стопка почтовой бумаги с его именем и ручки, хотя он больше не писал. Из окна за его спиной были видны строительные краны. Токийский залив постепенно закрывали сорокаэтажные кондоминиумы.

Мы вместе обедали. Обед готовила его экономка госпожа Накано или оставлял его друг Дзиро, живший в смежной квартире. Омлет с салатом, поджаренный хлеб из превосходной французской пекарни в одном из универсамов в районе Гинза. Бокал холодного белого вина – сансера или пуйи-фюме. Персик. Немного сыра, а потом – очень хороший кофе. Черный кофе.

Игги было восемьдесят четыре года. Он слегка сутулился. Игги всегда безупречно одевался, и ему очень шли пиджаки «в елочку» с носовым платком в нагрудном кармашке, светлые рубашки с галстуком. У него были небольшие седые усы.

После обеда он открывал раздвижные двери длинной витрины, занимавшей большую часть стены в гостиной, и вынимал оттуда нэцке, одно за другим. Зайца с янтарными глазами. Мальчика с самурайским мечом и шлемом. Тигра, будто состоявшего из одних только плеч и ног, развернувшегося с оскаленной пастью. Игги передавал мне одно из нэцке, и мы вместе рассматривали его, а потом я бережно ставил его обратно в шкаф, где на стеклянных полках стояли десятки других фигурок людей и животных.

Я наполнял водой маленькие плошки, всегда стоявшие в шкафу, чтобы слоновая кость не трескалась.

Я не рассказывал тебе, говорил Игги, как мы любили их в детстве? Что их подарил моим родителям парижский двоюродный брат отца? Я не рассказывал тебе историю про карман Анны?

Разговор порой принимал странный оборот. То Игги описывал, как в день рождения отца их венский повар готовил на завтрак кайзершмаррн – слоеную запеканку из блинов с сахарной пудрой и повидлом; как блюдо торжественно вносил в столовую и разрезал длинным ножом дворецкий Йозеф; как папа всякий раз говорил, что даже император не мог и мечтать о лучшем начале дня рождения… То заговаривал о втором замужестве Лилли. Кто такая эта Лилли?

Слава богу, думал я, хоть мне ничего не известно о Лилли, я хотя бы кое-что знаю о том, где разворачивались некоторые из этих историй: Бад-Ишль, Кевечеш[2], Вена. И когда в сумерках на строительных кранах зажигали фонари, уходившие все дальше и дальше к заливу, я думал, что становлюсь кем-то вроде личного секретаря и что мне, пожалуй, следовало бы записывать то, что Игги рассказывает о жизни Вены перед Первой мировой, следовало бы сидеть рядом с блокнотом. Я так и не решился. Мне виделось в этом что-то официальное и неуместное. Еще мне виделась в этом жадность: ага, какая забавная история, заберу-ка я ее себе! К тому же мне нравилось, как от повторения все будто выглаживается, – в рассказах Игги многое походило на речные камушки.

За год я наслушался и о том, как их отец гордился смышленостью Элизабет, старшей сестры Игги, и что матери не нравилась ее вычурная речь: «Выражайся понятно!» Он часто упоминал (с некоторым волнением) об игре с сестрой Гизелой: одному из них нужно было взять какой-либо мелкий предмет из гостиной, пронести его по лестнице и через двор, незаметно для слуг спуститься по ступеням в погреб и спрятать его в сводчатом подвале. А другому потом нужно было вернуть этот предмет на место. И о том, как однажды он потерял что-то в темноте. Тут, похоже, воспоминание тускнело и обрывалось.

Множество историй было связано с Кевечешем – семейным поместьем в будущей Чехословакии. Как Эмми, мать Игги, разбудила его однажды до зари, чтобы он впервые сам отправился с ружьем и с егерем на охоту – пострелять зайцев на стерне, и как он не в силах был спустить курок, когда увидел заячьи уши, слегка дрожавшие на утреннем холодке. Как однажды Игги с Гизелой наткнулись на цыган с медведем на цепи, вставших табором на краю их имения у реки, и как они, перепугавшись, опрометью бежали назад до самого дома. Как у платформы останавливался «Восточный экспресс», и как начальник станции помогал их бабушке выйти из вагона, а они мчались ей навстречу и брали у нее из рук зеленый бумажный сверток с пирожными, которые она купила в Вене, в кондитерской «Демель». И как однажды за завтраком Эмми подвела его к окну столовой, чтобы показать осеннее дерево: оно было сплошь обсижено щеглами. И как потом он постучал в оконное стекло, и все щеглы улетели, а дерево так и продолжало сиять золотом.

Пока Игги немного дремал после обеда, я мыл посуду, а потом брался за домашнее задание и исписывал корявыми иероглифами один клетчатый лист бумаги за другим. Я засиживался до возвращения Дзиро. Приходя с работы, он приносил японские и английские газеты и круассаны для завтрака. Дзиро ставил Шуберта или джаз, мы выпивали по рюмке, и я оставлял их одних.

Я снимал очень симпатичную комнату в Медзиро, окна которой выходили в маленький сад, заросший азалиями. У меня были электроплитка и чайник, я крутился как мог, но все равно по вечерам чаще всего оставался наедине с лапшой и чувствовал себя никому не нужным. Дважды в месяц Дзиро и Игги приглашали меня поужинать или на концерт. В «Империале» они угощали меня напитками, а затем превосходными суши или татарским бифштексом, или же, отдавая дань нашим предкам-банкирам, boeuf à la financière[3]. От фуа-гра, на которое налегал Игги, я отказывался.

В то лето в британском посольстве устроили прием для учащихся. Мне предстояло публично рассказать по-японски о том, чему я научился там за год, и сказать, что культура стала мостом между нашими двумя островными государствами. Я репетировал до полного изнеможения. На прием пришли Игги и Дзиро, и я видел, как они подбадривают меня, поднимая бокалы с шампанским. Потом Дзиро потрепал меня по плечу, а Игги поцеловал. Заговорщически улыбаясь, они заявили, что мой японский ёдзу дэсу нэ – блестящий, превосходный, непревзойденный.

Они хорошо устроились, эти двое. В квартире Дзиро была традиционная японская комната с циновками-татами и маленьким алтарем, на котором стояли две фотографии – его собственной матери и Эмми, матери Игги. Там читались молитвы и звенел колокольчик. А по соседству, в квартире Игги, на его письменном столе, стояла фотография, изображавшая их самих – в лодке на Внутреннем Японском море. Позади поросшая соснами гора, вода сверкает на солнце. Снимок сделан в январе 1960 года. Дзиро очень хорошо выглядит: волосы зачесаны назад, его рука лежит на плече Игги. А на другом фото, снятом уже в 1980-х, они на круизном судне где-то неподалеку от Гавайских островов, в вечерних костюмах, держатся за руки.

Пережить всех – вот что трудно, произносит Игги чуть слышно.

Состариться в Японии – это чудесно, говорит он уже громче. Я прожил здесь больше половины жизни.

Тебе недостает чего-то, что осталось в Вене? (Почему бы не спросить его прямо: чего именно недостает, когда пришла старость, а ты не живешь в той стране, где родился?)

Нет. Я не приезжал туда до самого 1973 года. Там было душно. Удушливо. Все знали тебя по имени. Ты приходил купить роман на Кернтнерштрассе, а тебя спрашивали, прошла ли простуда у твоей матери. Шагу нельзя было ступить. И вся эта позолота, весь этот мрамор в доме. Там было так темно. Ты видел когда-нибудь наш бывший дом на Рингштрассе?

А ты знаешь, неожиданно перебивает он сам себя, что японские кнедлики со сливами лучше венских?

Вообще-то, продолжает он, немного помолчав, папа обещал взять меня в свой клуб, когда я подрасту. Он там встречался с друзьями, своими друзьями-евреями, где-то неподалеку от Оперы. По четвергам он всегда возвращался такой веселый. Винер-клуб. Мне всегда хотелось сходить туда вместе с ним, но он никогда не брал меня. Я уехал в Париж, потом в Нью-Йорк, да, а потом началась война.

Вот этого мне недостает. Вот это прошло мимо меня.

Игги умер в 1994 году, вскоре после моего возвращения в Англию. Мне позвонил Дзиро, сказал, что Игги пролежал три дня в больнице. Это была легкая кончина. Я прилетел в Токио на похороны. Всего собралось человек двадцать пять: старые друзья, родственники Дзиро, госпожа Накано и ее дочь, все в слезах.

Кремация. Мы стоим плотной кучкой, а потом выносят пепел, и мы поочередно, по двое, берем длинные черные палочки и складываем кусочки несгоревших костей в урну.

Идем к храму, где у Игги и Дзиро свой участок: они еще двадцать лет назад решили, что будут похоронены здесь. Кладбище расположено на холме за храмом, и каждый участок обнесен невысокой каменной оградой. Там надгробие из серого камня, с уже высеченными именами обоих, и площадка для цветов. Стоят ведра с водой, метлы и длинные деревянные таблички с надписями, сделанными краской. Ты трижды хлопаешь в ладоши, приветствуя покойную родню, приносишь извинения за то, что давно не приходил, наводишь чистоту, убираешь засохшие хризантемы и ставишь в воду свежие цветы.

В храме урну с прахом помещают на небольшой помост, а перед ней ставят фотографию Игги – ту, где он в смокинге, на круизном судне. Священнослужитель нараспев читает сутру, мы подносим благовония, Игги получает новое, буддистское имя – каймё, которое должно помочь ему в следующей жизни.

Потом мы говорим о нем. Я пытаюсь сказать по-японски, что значил для меня мой двоюродный дедушка, – и не могу, потому что мешают слезы, а еще потому, что, несмотря на дорогостоящий двухгодичный курс обучения, в нужную минуту мне не хватает знания японского. Поэтому я принимаюсь читать кадиш по Игнацу фон Эфрусси, который оказался так далеко от Вены, по его отцу и матери, а также по его брату и сестрам, умершим в изгнании.

После похорон Дзиро просит помочь разобрать одежду, оставшуюся от Игги. Я открываю шкафы в гардеробной и вижу рубашки, рассортированные по оттенкам. Упаковывая галстуки, я замечаю, что они отмечают места каникул, проведенных Игги вместе с Дзиро: Лондон и Париж, Гонолулу и Нью-Йорк.

Когда с разбором покончено, за бокалом вина Дзиро достает кисточку с тушью, пишет что-то и запечатывает документ. Здесь сказано, говорит он, что, когда его не станет, позаботиться о нэцке должен буду я.

Значит, я следующий.

В коллекции 264 нэцке. Это очень большая коллекция очень мелких вещиц.

Я беру фигурку и верчу ее в пальцах, взвешиваю на ладони. Если она вырезана из дерева – каштана или вяза, – то она еще легче, чем из слоновой кости. На деревянных заметнее налет времени: хребет пятнистого волка и сцепившиеся акробаты отполированы до слабого блеска. Статуэтки из слоновой кости имеют разные оттенки сливочного цвета – все, кроме белого. У некоторых глаза из янтаря или рога. Некоторые из самых старых фигурок потерты: на бедре божества, отдыхающего на листве, резьба утрачена. На цикаде – едва заметная трещинка. Кто ее уронил? Где и когда?

Большинство нэцке подписаны – в тот краткий миг обладания, когда резчик выпускал из рук завершенную вещь. Здесь есть деревянная фигурка сидящего человека, который держит между ног тыкву-горлянку. Он склонился над ней, обеими руками держась за нож, наполовину воткнутый в тыкву. Это тяжелая работа: в руках, плечах и шее заметно напряжение, каждый мускул трудится. Есть и фигурка бондаря, который строгает наполовину готовую бочку. Он сидит, склонившись к бочке, даже отчасти внутри нее, и брови у него сосредоточенно нахмурены. Это скульптура из слоновой кости, рассказывающая о резьбе по дереву. Оба нэцке изображают мастеров в процессе работы – на полпути к завершению. Они как бы говорят: глядите-ка, я уже закончил работу, – а тот едва начал!

Когда вертишь нэцке в руках, особое удовольствие представляет поиск автографа мастера (на подошве сандалии, на конце ветки, на грудной клетке шершня), а еще угадывание движений его руки. Я воображаю порядок действий, когда пишешь свое имя по-японски, тушью: погружение кисти в тушь, миг взрывного прикосновения, возвращение к тушечнице, – и удивляюсь, как резчику удалось выработать такую четкую подпись, пользуясь своими инструментами.

На некоторых нэцке нет имени. К некоторым приклеены клочки бумаги с крошечными цифрами, старательно выписанными красным.

Здесь очень много крыс. Наверное, оттого, что эти животные позволяют резчику закручивать свои хвосты вокруг них самих, вокруг ведер с водой, мертвой рыбы, нищенских лохмотьев, а затем упрятывать эти согнутые лапки под резную фигурку. А еще, я замечаю, тут довольно много крысоловов.

Некоторые нэцке – это попытки запечатлеть быстрое движение, бег, так что пальцы скользят по поверхности раскручивающейся веревки или льющейся воды. Другие, напротив, передают мелкие, словно застывшие движения, останавливающие прикосновение: девушка-купальщица в деревянной бадье, слипшийся вихрь из двустворок. А некоторые удивляют тем, что сочетают в себе обе попытки: таков взъерошенный дракон на гладкой скале. Проводишь пальцами по поверхности «камня» из слоновой кости – и наталкиваешься на шероховатую драконью кожу.

Я с удовольствием отмечаю, что нэцке всегда асимметричны. Как и мои любимые японские чайные чашки: невозможно отделить часть от целого.

Вернувшись в Лондон, я кладу одно нэцке в карман и таскаю с собой. Хотя «таскаю», возможно, не очень подходящее слово. Слишком уж нарочито оно звучит. Нэцке настолько легкое и маленькое, что, попав в карман, почти теряется среди ключей и монет. Просто забываешь, что оно лежит там. Это было изображавшее перезрелый плод мушмулы нэцке, вырезанное из древесины каштана в конце XVIII века в Эдо – старом Токио. Осенью в Японии можно увидеть мушмулу. Ветка, свешивающаяся из-за ограды храма или частного сада на улицу с торговыми автоматами, необычайно радует взгляд. Моя мушмула в той стадии, когда плод уже готов треснуть. Такое ощущение, будто три листочка наверху отвалятся, если разотрешь их между пальцев. Плод слегка неуравновешен: с одного бока он выглядит спелее. Снизу можно нащупать две дырочки (одна шире другой), через которые пропускали шелковый шнурок: нэцке служило брелоком. Я пытаюсь представить, кому принадлежала эта мушмула. Она была изготовлена задолго до 50-х годов XIX века, когда Японию открыли для иностранной торговли, а значит, резчик ориентировался на японский вкус: может быть, нэцке владел купец, а может, и ученый. Это очень спокойная, неброская вещица, но она вызывает у меня улыбку. Вырезанная из очень твердого материала, она изображает мягкий, готовый брызнуть соком плод: это ведь не что иное, как медленно доходящий до сознания, очень неплохой тактильный оксюморон.

Я держу свою мушмулу в кармане пиджака и отправляюсь на встречу в музее, чтобы договориться об одном исследовании, которым я вроде бы занимаюсь, потом – к себе в мастерскую, а затем – в лондонскую библиотеку. Я постоянно верчу в пальцах эту вещицу.

Я сознаю, насколько важно для меня то, как удалось уцелеть этому одновременно твердому и мягкому предмету, который очень легко потерять. Мне необходимо узнать его историю. Обладание этим нэцке – всеми этими нэцке – означает, что на меня легла ответственность перед ними и прежними их владельцами. Я сбит с толку и смущен, потому что не знаю точно, где могут пролегать границы этой ответственности.

Костяк этой истории мне известен от Игги. Я знаю, что эти нэцке купил в Париже в 70-е годы XIX века Шарль Эфрусси, двоюродный брат моего прадеда. Я знаю, что на рубеже веков он подарил фигурки на свадьбу моему прадеду Виктору фон Эфрусси, жившему в Вене. Я хорошо знаю историю об Анне, служанке моей прабабушки. И разумеется, я знаю, что нэцке переехали с Игги в Токио, где они составили часть его жизни с Дзиро.

Париж, Вена, Токио, Лондон.

История мушмулы начинается там, где ее вырезали, – в Эдо, старом Токио, еще до 1859 года, когда «черные корабли» американского коммодора Перри открыли Японию для торговли с остальным миром. Первым пристанищем нэцке стал кабинет Шарля в Париже, в особняке Эфрусси. Окна той комнаты выходили на рю де Монсо.

Для начала неплохо. Я доволен тем, что располагаю прямым звеном, соединяющим меня с Шарлем. В пятилетнем возрасте моя бабушка Элизабет встретилась с Шарлем в шале Эфрусси в Меггене, на берегу Фирвальдштетского озера. «Шале» представляло собой шестиэтажный дом из рустованного камня, увенчанный баронскими башенками, – поразительно уродливое сооружение. Оно было построено в начале 80-х годов XIX века старшим братом Шарля Жюлем и его женой Фанни, чтобы можно было освободиться от «ужасного гнета Парижа». Дом был настолько большим, что в нем умещался весь «клан Эфрусси» из Парижа и Вены, а также разношерстная берлинская родня.

Вокруг шале были бесчисленные тропинки, хрустевшие под ногами и украшенные на английский манер цветочными клумбами. Свирепый садовник отчитывал расшалившихся детей: в этом строгом швейцарском саду гравию не полагалось разлетаться куда попало. Сад спускался к озеру. Там имелась небольшая пристань с эллингом для лодок – и новые поводы для замечаний и упреков. Жюль, Шарль и их средний брат Игнац были российскими подданными, и над крышей эллинга реял флаг Российской империи. В шале протекало одно нескончаемое лето за другим. Моя бабушка должна была стать наследницей баснословно богатых и бездетных Жюля и Фанни. Ей запомнилось, что в столовой висела огромная картина, изображавшая ивы у ручья. Еще ей запомнилось, что в том доме прислуга была сплошь мужская, даже повар – и тот мужчина. Это, конечно, казалось ей очень интересным, потому что среди прислуги в их собственном венском доме, полном горничных и кухарок, мужчин было немного: дворецкий Йозеф, привратник, всегда подмигивавший бабушке, распахивая выходившие на Ринг ворота, да конюх. Очевидно, слуги-мужчины реже били фарфор. А фарфор в этом бездетном шале, как запомнилось бабушке, стоял буквально повсюду.

Шарль был тогда человеком средних лет, но казался старше рядом со своими братьями, обладавшими гораздо более яркой внешностью. Элизабет запомнила лишь его красивую бороду и очень изящные часы, которые он извлекал из жилетного кармана. А еще – что он, на манер престарелых родственников, подарил ей золотую монету.

Но еще она помнила – очень отчетливо и живо, – как однажды Шарль наклонился и потрепал по голове ее сестренку. Гизела – она была младше и гораздо, гораздо красивее – всегда привлекала к себе особое внимание. Шарль тогда назвал ее своей bohémienne, цыганочкой.

Вот это и есть то устное звено, которое соединяет меня с Шарлем. Вот она – история, и вместе с тем, когда я записываю ее, кажется, что она мало что значит.

А то, на что еще можно опереться, – обилие мужской прислуги и несколько шаблонная история о подаренной монете – как будто скрыто в меланхолической полутени (хотя такая деталь, как российский флаг, мне по душе). Разумеется, я знаю, что мои предки были евреями, и знаю, что они были ошеломительно богаты, но мне вовсе не хочется окрашивать семейную сагу в тона сепии, не хочется сочинять элегически-грустное повествование о жизни в Mitteleuropa[4] – и о последовавшей утрате. И разумеется, мне не хочется превращать Игги в престарелого двоюродного дедушку или в персонажа вроде Утца из романа Брюса Чатвина[5], передающего мне семейную историю: «Смотри же, будь осторожен».

Я думаю, что сумел бы состряпать что-нибудь в этом духе. Подогнать друг к другу несколько проникновенных историй, рассказать побольше о «Восточном экспрессе» и немножко о путешествиях по окрестностям Праги или по каким-нибудь столь же живописным местам, подкинуть пару справок из «Гугла» о бальных залах «прекрасной эпохи». Получилось бы нечто ностальгическое. И водянистое.

А у меня нет никакого права ностальгировать по утраченному богатству и блеску прошлого века. И водянистое меня нисколько не привлекает. Мне хочется выяснить, какая существовала связь между вот этой деревянной вещицей, которую я верчу пальцами, – твердой, замысловатой, японской – и местами, где она побывала. Мне хочется дотянуться до ручки двери, повернуть ее и ощутить, как эта дверь распахивается. Мне хочется зайти в каждую из комнат, где жила эта вещица, ощутить объем этих помещений, узнать, какие картины висели на стенах, как падал свет из окон. И еще мне хочется узнать, в чьих руках она побывала, какие чувства и мысли она вызывала у своих владельцев (если вообще вызывала). Мне хочется понять, чему она стала свидетелем.

Меланхолия, думается мне, – это некая неопределенность по умолчанию, избавительная оговорка, удушающее отсутствие фокуса. А нэцке – маленькая, резкая вспышка точности. И потому заслуживает не менее точного подхода к себе.

Все это для меня важно, потому что моя профессия – изготовление материальных предметов. И то, как с вещами обращаются, используют и передают их, представляет для меня не праздный интерес. Для меня это основной вопрос. Я вылепил много, очень много сосудов – тысячи. И пусть я плохо запоминаю имена, говорю с запинками и путаю факты, зато я делаю отличную посуду. Я храню в памяти вес и форму конкретного сосуда, я помню, как его поверхность соотносится с объемом. Я сразу вижу, как край создает напряжение или теряет его. Я чувствую, как делалась эта вещь – в спешке или с прилежанием. И есть ли в ней теплота.

Я вижу, как сосуд взаимодействует с предметами, стоящими рядом. Как он сдвигает небольшую порцию пространства, окружающего его.

Еще я запоминаю, приглашает ли данный предмет прикоснуться к нему всей ладонью или только пальцами, или, может, просит тебя держаться от него подальше. Ведь нельзя утверждать, будто дотронуться до чего-то – лучше, чем не дотронуться. Есть некоторые вещи, которые следует разглядывать на расстоянии, а не теребить в руках. И меня как гончара немного удивляет, когда люди, купившие мои изделия, говорят о них будто о чем-то живом: я не уверен, что мне под силу примириться с мыслью о «загробной жизни» моей посуды. Однако некоторые вещи, похоже, действительно хранят в себе пульсацию своего сотворения.

Эта пульсация притягивает меня. Бывает странный миг сомнения, колебания, прежде чем я решаю: прикоснуться или нет? Если я возьму вон ту маленькую белую чашку с единственным сколом возле ручки, войдет ли она в мою жизнь? Эта чашка совсем простая, она скорее цвета слоновой кости, чем белая, она чересчур мала для утреннего кофе, не вполне симметрична. Она могла бы стать частью моей жизни среди осязаемых вещей. Она могла бы попасть на территорию личных историй – в царство сложных переплетений, принадлежащее вещам с памятью. Стать любимой, излюбленной вещью. Но я волен и отложить ее в сторону. Или отдать кому-нибудь.

Как передают, как дарят вещи – это и есть затравка для рассказа о них. Я дарю тебе это, потому что люблю тебя. Или потому что и мне это тоже подарили. Потому что я купил это в особенном месте. Потому что ты позаботишься об этой вещи. Потому что она усложнит тебе жизнь. Потому что вызовет в ком-то еще зависть. В историях о передаче обычно все непросто. Что запомнится, а что забудется? Иногда выстраивается целая цепочка забвения, стирание памяти о предыдущих владельцах и одновременно нанизывание новых историй. Так что же я получил со всеми этими японскими вещицами?

Я осознаю, что слишком долго жил с этой историей о нэцке. Я могу рассказывать ее всю оставшуюся жизнь (смотрите, какую диковинную коллекцию я унаследовал от своего любимого престарелого родственника!) либо собраться с духом и выяснить, какой смысл она несет. Однажды вечером, за ужином, я рассказываю нескольким профессорам то, что мне известно о нэцке, и мне делается немного не по себе от того, как уравновешенно звучит мой рассказ. Я слышу самого себя – похоже, я пытаюсь развлечь своих собеседников – и вижу их одобрительную реакцию. Эта история становится не просто глаже – она истончается. Я должен собрать ее воедино сейчас, иначе будет поздно: она попросту улетучится.

Занятость – неважное оправдание. Я только что подготовил выставку своего фарфора для музея и теперь могу повременить с заказом для коллекционера, если только умело поведу дело. Я переговорил с женой и привел в порядок свой ежедневник. Трех-четырех месяцев мне должно хватить. Я успею слетать в Токио, к Дзиро, и побывать в Париже и Вене.

Теперь, после смерти моей бабушки и двоюродного дедушки Игги, я должен обратиться за помощью к отцу, чтобы приступить к исполнению своего замысла. Моему отцу восемьдесят лет, он сама доброта. Он обещает поискать для меня кое-какие семейные реликвии, которые могут оказаться полезными. Похоже, он очень рад, что один из четырех его сыновей решил заняться семейной историей. Правда, мало что осталось, предупреждает отец. Он приходит ко мне в мастерскую с небольшой стопкой фотографий – их там сорок с небольшим. Еще он приносит две тонкие синие папки с письмами, к которым он прилепил желтые самоклеящиеся листки с пометками, по большей части разборчивыми, генеалогическое древо, которое моя бабушка еще в 1970-х годах снабдила примечаниями, членскую книжку Винер-клуба за 1935 год и – в сумке из супермаркета – охапку романов Томаса Манна с дарственными надписями. Мы раскладываем все это на длинном столе в моем кабинете наверху, над помещением, где я обжигаю посуду. Теперь ты хранитель семейного архива, говорит мне отец, а я гляжу на эту кучу и не могу понять, насколько все это покажется мне любопытным.

Я с некоторым отчаянием спрашиваю, нет ли еще каких-нибудь материалов. В тот вечер отец снова производит розыски в своей маленькой квартире (он живет во дворе для священников на пенсии). По телефону он сообщает мне, что нашел еще один том Манна. Похоже, мне предстоит более сложное путешествие, чем я представлял поначалу.

И все-таки нельзя начинать с жалоб. У меня слишком мало существенных сведений о Шарле, первом коллекционере нэцке, но я уже узнал, где именно он жил в Париже. Я кладу в карман фигурку и отправляюсь на поиски.

Часть первая. Париж (1871–1899)

Le West End

Однажды солнечным апрельским днем я отправляюсь на поиски Шарля. Рю де Монсо – длинная парижская улица, пересекаемая большим бульваром Мальзерб, который устремляется дальше, к бульвару Перейра. Это холм, застроенный домами из золотистого камня, вереница особняков, ненавязчиво обыгрывающих неоклассические темы: каждый предстает миниатюрным флорентийским палаццо – с крупной рустовкой нижних этажей, с фасадными украшениями в виде скульптурных голов, кариатид и картушей. Дом № 81 по рю де Монсо – особняк Эфрусси, где началось странствие моих нэцке, – стоит почти на вершине холма. Я прохожу мимо штаб-квартиры Кристиана Лакруа и по соседству вижу дом, который мне нужен. Сейчас в нем помещается – довольно неприятный сюрприз – контора медицинского страхования.

Дом чрезвычайно красив. Такие здания я рисовал в детстве, часами старательно закрашивая тушью тени, чтобы видно было, как меняется глубина вокруг окон и колонн. В этом есть что-то музыкальное. Берешь классические элементы и пытаешься аранжировать их: четыре коринфские колонны на фасаде, четыре массивные каменные урны украшают парапет, пять этажей в высоту, восемь окон в ширину. Первый этаж сложен из каменных глыб, обработанных таким образом, что они кажутся выветренными. Я пару раз прохаживаюсь мимо дома и лишь с третьего раза замечаю, что в узор металлических решеток поверх смотрящих на улицу окон вплетена двойная буква «Е», эмблема рода Эфрусси, а завитки этой буквы заполняют пустоты внутри овала. Она почти незаметна. Я пытаюсь осмыслить эту прямоту и стоящую за ней самоуверенность. Я ныряю в арку и попадаю во внутренний двор, а затем, через вторую арку, выхожу к конюшне из красного кирпича с комнатами для прислуги на втором этаже: приятное диминуэндо материала и текстуры.

Разносчик несет в контору медицинского страхования коробки с пиццей из заведения «Спиди гоу». Дверь в вестибюль открыта. Я вхожу. Лестница из вестибюля поднимается сквозь весь дом, будто столб дыма: черный чугун с золотыми узорами доходит до самого фонаря под потолком. В глубокой нише – мраморная урна, пол вымощен мраморными плитами, лежащими в шахматном порядке. По лестнице спускаются здешние сотрудники, звонко цокая каблуками по мраморным ступеням, и я смущенно удаляюсь. Как мне объяснить цель моих поисков, чтобы не показаться идиотом? Я снова на улице. Гляжу на дом и щелкаю фотоаппаратом, а мимо с извинениями снуют парижане. Рассматривать здания – особое искусство. Важно увидеть, как смотрится дом на фоне природного пейзажа или городского ландшафта. Важно понять, сколько места он занимает в пространстве и какой объем вытесняет. Например, дом № 81 – это здание, незаметное среди соседей: рядом стоят другие дома – и роскошнее, и проще, но среди них мало более сдержанных.

Я гляжу на окна третьего этажа, где находились комнаты Шарля: некоторые из них выходили на улицу (дом напротив еще строже), другие – во двор. Оттуда открывался бодрый вид на крыши с их декоративными урнами, фронтонами и колпаками дымовых труб. У Шарля имелась прихожая, две гостиных (одну он превратил в кабинет), столовая, две спальни и petite[6]. Я пытаюсь представить себе планировку: квартиры Шарля и Игнаца, его старшего брата, должны были располагаться рядом, на одном этаже, а ниже жили их старший брат Жюль и овдовевшая мать Мина. Там потолки были выше, окна больше и имелись балконы, на которых сейчас, апрельским утром, стоят длинноногие красные герани в пластиковых горшках. Внутренний двор, согласно записям в градостроительном архиве, был застеклен, но от этого стекла давно уже ничего не осталось. А в конюшне, где сейчас обосновался превосходный магазин безделушек, содержалось пять лошадей и три экипажа. Я задаюсь вопросом: а не мало ли было пяти лошадей для многочисленного общительного семейства, которое желало производить правильное впечатление?

Дом огромный, но трое братьев, наверное, каждый день встречались на этой винтовой черно-золотой лестнице или слышали друг друга, когда шум запрягаемого экипажа долетал со двора наверх, отражаясь от застекленного навеса. Или сталкивались с друзьями, проходившими мимо их двери в квартиру этажом выше. Должно быть, они научились не видеть и даже не слышать друг друга: жизнь в такой близости от родственников требует определенных навыков, думаю я, вспоминая о собственных братьях. Скорее всего, они хорошо ладили между собой. Возможно, тут у них просто не было выбора. Ведь Париж как-никак был для них работой.

Особняк Эфрусси был семейным домом, но, кроме того, он служил приобретавшей влияние семье парижской штаб-квартирой. У него был двойник в Вене – просторный дворец Эфрусси на Рингштрассе. Оба здания, парижское и венское, несут схожую печать драматизма: обоим отведена роль лица, обращенного к миру. Оба были построены в 1871 году в новых фешенебельных районах: и рю де Монсо, и Рингштрассе в то время оставались еще неопрятными, шумными и пыльными строительными площадками. Это были пространства, изобретавшие себя на ходу, состязавшиеся со зрелыми кварталами, где улицы были теснее и уже, и хвастливо кричавшие о своей новизне.

Если конкретный дом в конкретном городском ландшафте и выглядит несколько театрально, то это оттого, что так и было задумано. Дома Эфрусси в Париже и Вене стали частью семейного плана: семья вознамерилась «пойти по пути Ротшильдов». Точно так же, как Ротшильды в начале XIX века отправили своих сыновей и дочерей на «колонизацию» европейских столиц, так и Шарль Иоахим Эфрусси, Авраам моего рода, в 1850 году спланировал исход своих сыновей из Одессы. Как подобает настоящему патриарху, он имел двух сыновей от первого брака, Игнаца и Леона. Женившись вторично в пятьдесят лет, он обзавелся новыми детьми: у него родились еще двое сыновей, Мишель и Морис, и две дочери, Тереза и Мария. Всем отпрыскам предстояло сделаться финансистами или породниться с подходящими еврейскими династиями.

Одесса была крупным городом в «черте оседлости»: так называлась область на западных рубежах Российской империи, где позволялось жить евреям. Одесса славилась своими раввинскими школами и синагогами, литераторами и музыкантами, она, как магнит, притягивала бедноту из еврейских штетлов (местечек) Галиции. Кроме того, она каждое десятилетие удваивала численность своего еврейско-греческо-русского населения. В этом многоязычном городе процветали спекуляция и торговля. В порту интриговали и шпионили. Этот город жаждал наживы. Шарль Иоахим Эфрусси превратил небольшое дело – торговлю зерном – в огромное предприятие, монополизировав торговлю пшеницей. Он скупал зерно у посредников, которые везли его на телегах по изрытым глубокими колеями дорогам с плодородных черноземных полей Украины (обширнейших полей в мире) в порт Одессы. Здесь зерно стекалось на склады Эфрусси, а потом его развозили в разные страны: по Черному морю, вверх по Дунаю, по Средиземному морю.

К 1860 году семья сделалась крупнейшим экспортером зерна в мире. В Париже Джеймса де Ротшильда называли le roi des Juifs – Королем евреев. Эфрусси же были les rois du blé – Королями пшеницы. Это были евреи с собственным гербом: колос и трехмачтовый корабль под полными парусами. Под кораблем помещался девиз: Quod honestum. Это означало: «Мы безупречны, можете нам довериться».

Суть плана состояла в том, чтобы, опираясь на эту сеть связей и финансов, осуществлять гигантские капитальные проекты: строить мосты через Дунай, железные дороги в России и во Франции, сооружать доки и каналы. «Эфрусси и компании» предстояло превратиться из весьма успешного торгового дома в международный финансовый дом. Ему предстояло стать банком. И каждая полезная сделка, заключенная с каким-нибудь правительством, каждое совместное предприятие с обедневшим эрцгерцогом, каждый клиент, вступивший в серьезные договорные отношения с семьей, должны были стать очередным шагом в сторону респектабельности – и шагом прочь от скрипучих повозок с пшеницей, катившихся по украинским полям.

В 1857 году двое старших сыновей с семьями были отправлены из Одессы в Вену, столицу расползавшейся вширь империи Габсбургов. Они купили огромный дом в центре города, и десять лет он служил пристанищем непоседливым жильцам: дедушке и бабушке, детям и внукам, которые постоянно ездили туда-сюда, живя отныне на два города. На одного из сыновей – моего прапрадеда Игнаца – легла обязанность из этого опорного пункта вести дела Эфрусси в Австро-Венгерской империи. Затем наступил черед Парижа: здесь получил задание обосноваться с семьей и взяться за дела старший сын Леон.

Я стою возле «форпоста» Леона в 8-м округе, на холме, окрашенном в медовые тона. Точнее, я, прислонившись к дому напротив, размышляю о том беспощадно жарком лете 1871 года, когда часть семьи переехала из Вены в этот только что выстроенный золотистый особняк. Париж в ту пору еще не оправился от ран. Пруссаки сняли с города осаду всего несколько месяцев назад, Франция потерпела поражение, а в Зеркальной галерее Версаля Германия была провозглашена империей. Положение Третьей республики оставалось шатким, на улицах ей угрожали коммунары, а в правительстве – разногласия.

Дом Эфрусси, вероятно, был уже закончен, когда соседние здания еще достраивались. Штукатуры только ушли. Позолотчики, скрючившись на лестнице, полировали навершия перил. Вот в новые квартиры медленно вносят мебель, картины, ящики с фаянсовой посудой. Шум стоит и внутри, и снаружи, и все окна, выходящие на улицу, распахнуты. Леону нездоровится, он жалуется на сердце. И жизнь семьи на этой прекрасной улице началась с трагического события: Бетти, младшая из четверых детей Леона и Мины, вышедшая замуж за молодого еврея-банкира с безукоризненной репутацией, умерла через несколько недель после того, как родила дочь Фанни. Семье пришлось строить фамильный склеп в городе, только что приютившем их, в еврейской части кладбища на Монмартре. Склеп в готическом стиле так велик, что может вместить целый клан: Эфрусси ясно давали понять, что собираются остаться здесь, что бы ни случилось. Наконец мне удается найти этот склеп. Ворот больше нет, и внутри лежит ворох осенних каштановых листьев.

Рю де Монсо стала идеальной средой для Эфрусси. Если Рингштрассе в Вене, где жила вторая половина семьи, язвительно прозвали «Ционштрассе», Сионской улицей, то и здесь, на рю де Монсо, еврейские деньги являлись мерой жизни. Застройкой этого района занялись в 60-х годах XIX века Исаак и Эмиль Перейр, два брата-сефарда, нажившие состояние на финансовых операциях, на строительстве железных дорог и торговле недвижимостью: они выстроили множество гостиниц и магазинов. Они приобрели пустырь Монсо – обширный, но невзрачный участок, когда-то находившийся за городской чертой, – и начали строить дома для растущей финансовой и торговой элиты. Место как нельзя лучше подходило для новоприбывших еврейских семей из России и Леванта. Эти улицы практически превратились в настоящую колонию, крепко связанную брачными узами, взаимными обязательствами и общей религией.

Братья Перейр изменили планировку парка, разбитого здесь еще в XVIII веке, чтобы улучшить вид, открывавшийся из окон новых домов. Теперь в парк вели чугунные ворота с позолоченными эмблемами деятельности братьев Перейр. Была даже предпринята попытка назвать район вокруг парка Монсо Вест-Эндом – le West End. «Если вас спросят, куда ведет бульвар Мальзерб, – писал один журналист, – смело отвечайте: в West End… Конечно, можно было бы дать ему французское название, но это звучало бы вульгарно; английское куда как фешенебельнее». Это был парк, где, по словам язвительного репортера, можно было наблюдать за «знатными дамами из благородного предместья… женскими “типажами”, оживлявшими променад La Haute Finance[7] и La Haute Colonie Israélite[8]». Парк изобиловал извилистыми тропинками и клумбами в новом английском стиле, с цветниками, которые нужно было регулярно высаживать заново. Все это разительно отличалось от серого Тюильри с его подстриженными деревьями и кустарниками.

Я спускаюсь с холма, медленным шагом фланера удаляясь от особняка Эфрусси. То и дело перехожу с одной стороны улицы на другую, чтобы получше рассмотреть лепнину на окнах, и вдруг осознаю, что многие дома, мимо которых я прохожу, рассказывают об обновлении. Ведь почти все, для кого они возводились, впервые достигли успеха где-то в другом месте.

В десяти домах от особняка Эфрусси, в доме № 61, жил Абрахам-Соломон Камондо; рядом, в № 63, – его брат Ниссим, а на другой стороне улицы, в доме № 60, – их сестра Ревекка. Камондо – евреи-финансисты, как и Эфрусси, – приехали в Париж из Константинополя через Венецию. Банкир Анри Чернуски – плутократ, поддерживавший Парижскую коммуну, – явился в Париж из Италии и жил в холодноватой роскоши, среди своих японских сокровищ, у самого парка. Дом № 55 – особняк Каттауи, банкиров-евреев из Египта, № 43 – дворец Адольфа де Ротшильда, купленный у Эжена Перейра и перестроенный (прибавился зал под стеклянной крышей, где разместилась коллекция произведений искусства эпохи Возрождения).

Но ничто не сравнится с особняком, выстроенным шоколадным магнатом Эмилем-Жюстеном Менье. Это было избыточно великолепное здание, настолько непоследовательное в выборе украшений, что описание, которое дал ему Золя («пышная помесь всех стилей»[9]), до сих пор кажется вполне справедливым. Здесь, на рю де Монсо, жил персонаж его мрачного романа 1872 года «Добыча» (La curée) еврей Саккар – алчный воротила, торговец недвижимостью. Когда сюда приехали Эфрусси, это была еврейская улица, где жили люди, выставлявшие напоказ свое богатство в роскошных золоченых дворцах. Топоним «Монсо» сделался в Париже жаргонным словечком для обозначения новоприбывших нуворишей.

Таким был мир, где осели мои нэцке. На этой улице, идущей под гору, я ощущаю эти переливы между сдержанностью и пышностью, будто особый ритм – вдох-выдох, – в котором видимое чередуется с невидимым.

Когда сюда приехал Шарль Эфрусси, ему был двадцать один год. Париж засаживали деревьями, и прежние тесные закоулки старого города сменялись широкими мостовыми. Пятнадцать лет городской центр непрерывно перестраивали под руководством барона Османа. Он разрушал дотла средневековые улицы и разбивал на их месте новые парки и новые бульвары. С необычайной быстротой город словно распахивался, обретая перспективу.

Если вы хотите ощутить вкус того времени, почувствовать, как несется пыль по только что вымощенным проспектам и мостам, взгляните на две картины Гюстава Кайботта. Он был на несколько месяцев старше Шарля, жил неподалеку от Эфрусси, в другом величественном особняке. На его полотне «Мост Европы» мы видим элегантного молодого человека в сером пальто и черном цилиндре (возможно, самого художника), шагающего по мосту, по широченному тротуару. В двух шагах позади него идет молодая женщина в платье со скромными оборками, под парасолем. Светит солнце. Повсюду сверкает свежеобтесанный камень. Пробегает собака. На ограду моста опирается рабочий. Такое впечатление, будто мир только что сотворен: это литания безупречных движений и теней. Все, включая собаку, точно знают, что делают.

Улицы Парижа невозмутимо спокойны. Чистые каменные фасады, ритмичная деталировка балконов, недавно высаженные аллеи – все это появляется на другой картине Кайботта – «Молодой человек у окна». Здесь брат Кайботта изображен стоящим у раскрытого окна семейных апартаментов, выходящих на пересечение улиц по соседству с рю де Монсо. Он стоит, сунув руки в карманы, он хорошо одет и уверен в себе, впереди у него еще вся жизнь, а позади – плюшевое кресло.

Все возможно.

Таким мог быть и Шарль. Он родился в Одессе и провел первые десять лет своей жизни в желтом оштукатуренном дворце на краю пыльной площади, обсаженной каштанами. Забравшись на чердак, он мог увидеть мачты кораблей в порту, а за ними – море. Его дед занимал целый этаж – и все пространство. Рядом находился его банк. Нельзя было и шагу ступить по бульвару без того, чтобы кто-нибудь не остановил его деда, или отца, или дядьев, чтобы чего-нибудь не спросить или не попросить – одолжения, копейку, чего угодно. Он постигал, сам того не сознавая, что публичная жизнь сводится к встречам и уклонению от встреч. Он учился давать монеты нищим и разносчикам, здороваться со знакомыми на ходу.

Затем Шарль переезжает в Вену и следующее десятилетие живет там с родителями, братьями и сестрой, с дядей Игнацем и бесстрастной тетей Эмилией, с кузенами и кузиной – надменным Стефаном, язвительной Анной и маленьким Виктором. По утрам приходит учитель. Дети учат языки: латынь, греческий, немецкий и английский. Дома полагается говорить по-французски. Друг с другом им разрешается разговаривать и по-русски, но беда, если их застигнут за болтовней на идише, которого они набрались в одесских дворах! Все эти кузены и кузины могут начать предложение на одном языке, а закончить – на другом. Эти языки им необходимы: семья часто ездит в Одессу, Санкт-Петербург, Берлин, Франкфурт и Париж. А еще языки нужны им потому, что свидетельствуют о принадлежности к определенному социальному классу. Ведь, владея языками, ты везде как дома.

Они любуются Брейгелевыми «Охотниками на снегу» с мозаикой из пестрых собак на гребне холма. Открывают шкафы с рисунками в галерее Альбертина, рассматривают акварели Дюрера: дрожащего зайца, простертое крыло четко прорисованной птицы. Учатся ездить верхом в Пратере. Мальчиков обучают фехтованию. Все кузены и кузины берут уроки танцев. И все они прекрасно танцуют. У Шарля в восемнадцать лет появляется семейное прозвище – Le Polonais, поляк, вальсирующий юноша.

Именно в Вене старших мальчиков – Жюля, Игнаца и Стефана – берут в контору на улице Шоттенбастай, неподалеку от Рингштрассе. Это довольно отталкивающее здание. Там Эфрусси ведут дела. Взрослые велят мальчикам сидеть тихо, а сами обсуждают поставки зерна и выясняют, каков рост процентов на бирже. Открываются новые возможности: в Баку находят нефть, а на Байкале – золото. Клерки суетятся. Здесь юных Эфрусси обучают основам бизнеса, который им суждено унаследовать, учат азбуке выгоды по нескончаемым столбцам цифр в гроссбухах.

Тем временем Шарль сидит вместе с младшим кузеном Виктором и рисует Лаокоона со змеями – статую, которую он полюбил еще в Одессе. Чтобы поразить воображение мальчика, он старается изобразить кольца, обвивающие плечи Лаокоона, особенно тугими. Требуется много времени, чтобы как следует нарисовать каждую из змей. Он делает эскизы работ, которые видел в Альбертине. Рисует слуг. И беседует с друзьями родителей о картинах из их коллекций. Всегда приятно, когда твои картины обсуждает такой эрудированный юноша.

И вот долгожданный переезд в Париж. Шарль хорош собой: он строен, носит аккуратно подстриженную темную бородку, отливающую рыжим. У него семейный нос Эфрусси – крупный, остроконечный – и такой же высокий лоб, как и у всех его родных и двоюродных братьев. Глаза темно-серые и живые. Он обаятелен. Вначале видишь, как хорошо он одет, как изящно завязан на нем галстук, а потом слышишь, как он говорит: оказывается, не хуже, чем танцует.

Шарль волен делать все что хочет.

Мне нравится думать, что это оттого, что он самый младший, третий сын, а во всех хороших детских сказках именно третьему сыну положено покидать родительский дом и отправляться на поиски приключений. Это просто предположение: я ведь и сам третий сын. Однако я подозреваю, что родители сами понимали: этот юноша не создан для биржи. Его дядья, Мишель и Морис, тоже перебрались в Париж. Пожалуй, теперь уже достаточно сыновей отобрано для работы в «Эфрусси и компании» на рю де л’Аркад, 45, так что можно предоставить этого милого книгочея самому себе: он предпочитает удаляться, когда речь заходит о деньгах, зато умеет с головой погружаться во всякие умные беседы.

У Шарля появляется новая квартира в семейном доме – позолоченная, чистая и пустая. Теперь ему есть куда возвращаться – в новенький дом на недавно вымощенном парижском холме. Он владеет языками, у него есть деньги и время. Поэтому он отправляется путешествовать. Как и всякий молодой человек, получивший хорошее воспитание, он едет на юг – в Италию.

Un lit de parade

В предыстории моих нэцке это первый этап коллекционирования, которым увлекся Шарль. Быть может, он еще раньше, в детстве, подбирал конские каштаны на одесском бульваре или собирал монеты в Вене, но мне известно лишь об этом начале. То, с чего он начал, то, что он привозит к себе в дом № 81 на рю де Монсо, свидетельствует о жадности. О жадности, алчности или о восторге, вырвавшемся на свободу: действительно, он покупает очень много.

Он проводит год вдали от семьи – это год передышки, традиционный Wanderjahr[10], гранд-тур, большое путешествие, отданное осмотру шедевров ренессансного искусства. И это странствие делает из Шарля коллекционера. Или, быть может, оно позволяет ему коллекционировать – превращать рассматривание в обладание, а обладание – в знание.

Шарль скупает рисунки и медальоны, ренессансные эмали и гобелены XVI века, выполненные по эскизам Рафаэля. Он покупает мраморную статуэтку ребенка в манере Донателло. Покупает великолепную фаянсовую скульптуру молодого фавна работы Луки делла Роббиа: это двусмысленное, хрупкое создание, обернувшееся, чтобы поглядеть на нас, покрытое глазурью небесно-синего, как у мадонн, и яично-желтого оттенка. Вернувшись к себе в Париж, в квартиру на третьем этаже, Шарль ставит это изваяние в спальне, в нише, украшенной итальянским узорным шитьем XVI века – тканями с обильной вышивкой. Ниша превращается в какой-то сатиров алтарный образ, где место страстотерпца отведено фавну.

Изображение этого «запрестольного образа» имеется в громоздком трехтомном красно-коричневом издании крупного формата, хранящемся в библиотеке Музея Виктории и Альберта. Я заказываю эти фолианты – и когда их ввозят в читальный зал на больничной каталке, наступает всеобщее веселье. В этом Musée Graphique собраны гравюры всех произведений из всех крупных коллекций ренессансного искусства в Европе, главным образом принадлежавших сэру Ричарду Уоллесу (из собрания Уоллеса в Лондоне), а также Ротшильдам – и двадцатитрехлетнему Шарлю. Эти тома – колоссального масштаба тщеславные издания, которые напечатали за свой счет одни коллекционеры, чтобы впечатлить других. Три страницы отведены роскошной нише для фавна: винно-красные тяжелые ткани с выпуклым золотым шитьем, панно со святыми, гербы – тут видна и другая часть коллекции Шарля.

Я невольно разражаюсь смехом: вот огромная ренессансная кровать, настоящий lit de parade[11], тоже весь увешанный шитьем. Высокий балдахин с амурами среди замысловатых орнаментов, гротескных голов, геральдических эмблем, цветов и плодов. Две роскошные занавеси удерживаются шнурами с тяжелыми кистями, каждая украшена буквой «Е» на золотом фоне. На изголовье – еще одна «Е». Это нечто вроде герцогской кровати, почти княжеское ложе. Оно принадлежит миру фантазии. Это такое ложе, откуда можно править городом-государством, где можно устраивать аудиенции, сочинять сонеты – и, разумеется, заниматься любовью. Что же это за юноша, если ему вздумалось купить подобное ложе?

Я выписываю длинный перечень его приобретений и пытаюсь представить, будто мне двадцать три года и все эти ящики сокровищ мои. Вот их вносят по винтовой лестнице на третий этаж и вскрывают, так что кругом разлетаются щепки и опилки. Вот я расставляю их в собственных комнатах и слежу за тем, чтобы они выгодно смотрелись на утреннем солнце, которое вливается сквозь окна. И что увидят посетители, когда войдут в гостиную: стену, увешанную рисунками, или гобелен? Должны ли они хоть краем глаза увидеть мой lit de parade? Я воображаю, как показываю свои эмали родителям и братьям, как хвастаюсь перед родными. И вдруг со смущением чувствую, что возвращаюсь к собственным шестнадцати годам, когда я выставил кровать в коридор, решив спать на полу, а над матрасом повесил ковер, чтобы получился полог. По выходным же я перевешивал картины и переставлял книги, желая понять, каково это – самому обустраивать свое жизненное пространство. Так что представить себя на месте Шарля я очень даже могу.

Разумеется, это театральные декорации. Все вещи, купленные Шарлем, – произведения, нуждающиеся во взгляде знатока, все они свидетельствуют о знании, об истории, о родословной, о самом коллекционировании. Если разобрать этот перечень сокровищ – гобелены по эскизам Рафаэля, скульптура в манере Донателло, – то можно догадаться: Шарль уже начал усваивать, что искусство раскрывается через историю. Вернувшись в Париж, он дарит Лувру редкий медальон XV века, который изображает Ипполита, разрываемого дикими конями. Мне кажется, я уже слышу голос молодого искусствоведа, беседующего с посетителями. Чувствуется, что он не только богат, но и начитан.

А еще я начинаю улавливать его наслаждение материалом: неожиданной тяжестью дамасской стали, прохладной поверхностью эмалей, патиной на бронзе, выпуклостью шитья.

Эта первая коллекция абсолютно традиционна. Подобные произведения наверняка имелись у многих друзей родителей Шарля, и, возможно, владельцы объединяли их в некие пышные декорации наподобие той бордово-золотой мизансцены, какую создал юный Шарль в своей парижской спальне. Это всего лишь скромная вариация на тему того, что он видел повсюду – в других еврейских домах. Шарль просто-напросто стремится продемонстрировать – и для своего возраста весьма напористо, – что он уже повзрослел. И что он готовится к светской жизни.

Если вам захочется увидеть масштабные декорации такого рода, то можете посетить любой из домов Ротшильдов в Париже или, лучше всего, новый дворец Джеймса де Ротшильда – Шато-Феррьер на самой окраине города. Здесь привечали произведения ренессансной Италии, где господствовали купцы и банкиры: не следует забывать, что меценатами становятся те, кто умеет грамотно распоряжаться деньгами, и что меценатство не наследуется. Вместо большого зала с привычной рыцарской и христианской атрибутикой в Шато-Феррьер был устроен внутренний двор на манер итальянской пьяццы, с четырьмя огромными воротами, которые вели в разные части дворца. Под потолком в духе Тьеполо расположилась галерея с гобеленами, изображавшими триумфы, со скульптурными фигурами из черно-белого мрамора, с полотнами Веласкеса, Рубенса, Гвидо Рени и Рембрандта. А главное, там было очень много золота: золото сверкало на мебели, на рамах картин, на лепнине, на гобеленах, и повсюду красовались золоченые эмблемы Ротшильдов. Le goût Rothschild – «ротшильдовский вкус» – стал синонимом позолоты. И еврейской любви к золоту.

Вкус Шарля заметно не дотягивает до Феррьера. Как и его покои, разумеется: у него ведь всего две гостиные и одна спальня. Однако Шарль не только располагает личным пространством, где можно разместить и новые приобретения, и книги. Он начинает ощущать себя молодым коллекционером и ученым. В силу редкого стечения обстоятельств он одновременно скандально богат и чрезвычайно целеустремлен.