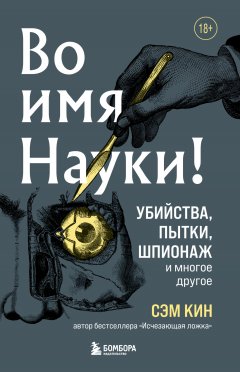

Во имя Науки! Убийства, пытки, шпионаж и многое другое

ICEPICK SURGEON:

Murder, Fraud, Sabotage, Piracy, and Other Dastardly Deeds Perpetrated in the Name of Science by Sam Kean

Copyright © 2021 by Sam Kean

© Бавин П. С., перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Большинство людей полагают, что великий ученый – это прежде всего интеллект. Они ошибаются. Это прежде всего характер.

Альберт Эйнштейн

Могу сказать только одно: многое делается противозаконно, но когда известный человек желает провести научный эксперимент, закон прикрывает глаза.

Д-р Томас Риверс

Пролог. Наследие Клеопатры

Согласно легенде, первый неэтичный научный эксперимент в истории был организован не кем иным, как Клеопатрой.

В период ее правления, которое длилось с 51 по 30 год до н. э., у египетских ученых возник вопрос: насколько рано можно определить пол будущего ребенка в утробе матери? Этого никто не знал, и у Клеопатры возник дьявольский план в отношении некоторых своих служанок.

Это был не первый случай вторжения царицы в область медицины. Согласно античным источникам – и современные историки поддерживают их мнение, – Клеопатра проявляла живой интерес к работе придворных лекарей. Она даже изобрела сомнительное средство против облысения – мазь из сожженных перетертых мышей, жженых лошадиных зубов, смешанных с медвежьим салом, костным мозгом оленя, корой тростника и медом. Эту смесь нужно было втирать в череп, «пока он не прорастет». Греческий историк Плутарх писал и о более страшных экспериментах Клеопатры с ядами, которые она испытывала на узниках. Вначале она занималась настойками и химикатами – вероятно, добываемыми из растений, – а затем перешла к ядовитым животным. (Она даже стравливала различных ядовитых тварей между собой и с увлечением наблюдала, кто победит.) Эти знания пригодились царице, когда она решила покончить с собой, позволив ядовитой змее укусить себя в грудь, поскольку, по ее наблюдениям, такая смерть наступала относительно безболезненно.

Какими бы ужасными ни казались отравления узников, по безнравственности эксперименты с плодом в утробе бесконечно их превосходят. Неизвестно, почему Клеопатру так это интересовало и почему ей так нужно было это выяснить. Но, как только какую-то из ее служанок приговаривали к смерти (судя по всему, это было распространенное явление), царица подвергала ее специфической процедуре. Во-первых, на тот случай, если служанка вдруг была беременна, царица заставляла ее выпить ядовитую жидкость – «разрушительную сыворотку», – которая, как ей было известно, провоцирует выкидыш. После того как с прошлым было покончено, Клеопатра заставляла слугу мужского пола заново оплодотворить женщину. Затем, в заранее определенный момент, несчастной вскрывали живот и извлекали плод. Результаты бывали разными, но, по некоторым свидетельствам, Клеопатра могла различать младенцев мужского и женского пола уже на сорок первый день после зачатия, тем самым доказав, что половые различия проявляются на ранней стадии развития плода. В общем и целом она посчитала свой эксперимент успешным.

Впрочем, единственным историческим источником, где упоминается об этом кошмаре, является Талмуд, что на первый взгляд может вызывать подозрения. У Клеопатры было множество врагов, которые распространяли про нее разные слухи, и трудно придумать историю, демонизировавшую ее больше, чем эта. Кроме того, как ныне известно медикам, результаты недостоверны. Через шесть недель после зачатия у плода формируются глаза, нос и пальцы в виде мелких уплотнений, но его размер не более полдюйма, гениталии еще не дифференцированы, а следовательно, определить пол невозможно. (Гениталии формируются на девятой неделе, когда плод достигает двух дюймов в длину.) Так что, оставляя в стороне враждебные слухи, сомнительно, что Клеопатра вообще проводила подобный эксперимент.

Пусть это и легенда, но многие поколения людей верили в нее, а это говорит кое о чем важном. Клеопатра была могущественной, ее многие ненавидели, и яркость кошмарной легенды захватывает воображение. Мы допускаем, что тираны совершают ужасающие поступки. Но помимо того, кое-что в данном свидетельстве похоже на правду. Здесь кроется архетип некоего глубинного и страшного образа, который сложился уже в те древние времена, – образа человека, способного зайти слишком далеко и позволить своей одержимости овладеть им. Сейчас мы называем такого человека безумным ученым.

Безумство безумных ученых – особого рода. Они не бормочут чушь и не впутывают вас в сумасшедшие замыслы. Напротив, они мыслят вполне логически. Например, Клеопатра проводила эксперименты только над служанками, которые за какие-то прегрешения были приговорены к смерти. Если им все равно суждено умереть, логично рассуждала она, почему бы в оставшееся время не послужить на пользу делу? Придя к подобному умозаключению, она вынуждала их сделать аборт, исключая возможность случайной предыдущей беременности повлиять на чистоту эксперимента. Затем фиксировала точную дату насильственного нового оплодотворения, чтобы впоследствии получить точный результат. Если рассматривать это как чистый эксперимент, Клеопатра все делала правильно.

Но по всем остальным нормам Клеопатра, разумеется, поступала неправильно. Она оказалась настолько одержима своей идеей, настолько ослеплена ею, что отбросила в сторону все соображения благопристойности и сострадания, игнорируя кровь и боль, стремясь к своей цели, несмотря ни на что. Нет, безумного ученого делает безумцем не отсутствие логики, оправдания или научной проницательности. Суть в том, что они слишком хорошо занимаются наукой – вплоть до утраты человечности.

Введение

В нашем обществе ученые – достойная публика. Как правило. Это спокойные и умные, рациональные и здравомыслящие люди, хладнокровно анализирующие окружающий нас мир. Но, как показывает история с Клеопатрой, порой их охватывает одержимость. Они все выворачивают наизнанку и превращают якобы благородные устремления в нечто противоположное. За наваждением забывается, что знание – это еще не все. Это лишь часть.

В этой книге выясняется, что толкает людей переступать черту и совершать преступления и проступки во имя науки. В каждой главе рассматриваются различные грехи: убийство, вредительство, шпионаж, гробокопательство, мошенничество и прочие – полноценный тур по криминальным искусствам. Надо признаться, некоторые из этих историй неприлично увлекательны: кому не понравится захватывающая байка про пирата или пикантная история мести? От других, даже случившихся пару веков назад, до сих пор мороз по коже. Какие-то случаи попадали на первые полосы всех таблоидов своей эпохи, другие остались незамеченными или растворились во времени, несмотря на всю свою сенсационность. В этой книге я восстанавливаю такие истории и стараюсь показать, что толкает людей нарушать абсолютные табу.

Эти истории могут поведать немало удивительного о том, как работает наука. Всем известно, как происходят открытия. Кто-то наблюдает необычное природное явление, кого-то озаряет представление о том, как протекает некий процесс или ведет себя некая частица. Затем ученый проводит эксперименты, чтобы проверить гипотезу, или отправляется в поле. При известной доле везения все складывается удачно (ха-ха). Но чаще громоздятся разочарования: эксперименты проваливаются, финансирование заканчивается, косные коллеги отказываются признавать новые результаты. Затем, благодаря определенной настойчивости, доказательства становятся слишком очевидными, чтобы их игнорировать, и сопротивление тает. Ученый возвращается из интеллектуальных дебрей, и его провозглашают гением. Мир получает огромную пользу от нового медицинского средства, или высокотехнологичного материала, или даже от понимания того, как зародилась жизнь или какова судьба Вселенной.

Нужен определенный тип личности, чтобы пройти сквозь все эти тернии, нужно терпение и самопожертвование. Вот почему наше общество традиционно почитает ученых как героев. Но наука – нечто большее, чем череда отдельных находок. С недавних пор она, как и общество в целом, существует в нравственных координатах, и понимание добра и зла, а также пути от одного к другому имеют большее значение, чем когда-либо. У науки есть свои грехи, за которые приходится держать ответ.

Еще более удивительным может показаться понимание того, что неэтичная наука по факту является некачественной наукой. Нравственно сомнительные исследования зачастую вызывают сомнения и в научном смысле. На первый взгляд это может показаться странным. Часто ведь говорят, что знание не может быть хорошим или плохим – тем или другим его делает только использование человеком. Но наука еще и коллективная деятельность: полученные результаты нуждаются в проверке, верификации и признании другими людьми. Ученый полностью вкладывается в процесс, но, как показывают истории, изложенные в этой книге, наука, игнорирующая человеческие нужды или попирающая права человека, как правило, не дает тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать. В лучшем случае такая работа раскалывает научное сообщество и вынуждает тратить время и силы на склоки. В худшем – покушается на культурные и политические свободы, необходимые для самого существования науки. Насилие и предательство в отношении людей оборачиваются насилием и предательством самой науки.

Вот почему эти истории имеют не только научный или биографический интерес. Очень редко злодеи от науки рождаются полностью сформированными, как Афина из головы Зевса. В большинстве случаев нравственная коррозия происходит постепенно. Разрушение идет шаг за шагом. Понимание того, что делают такие ученые и как они находят себе оправдание, дает возможность вычленить такого же рода сомнительную логику в современных исследованиях и даже предотвратить возникновение таких проблем. Анализ неправедных деяний дает возможность понять, как погасить дурные импульсы и направить энергию на доброе дело.

Одновременно эти истории помогают постичь психологическую подоплеку разного рода злодеяний. Как выглядят преступники от науки? Чем они отличаются от заурядных преступников? И каким образом их интеллект и глубокое знание мироустройства помогают и содействуют неправедным поступкам? Например, в четвертой главе исследуется сенсационное убийство в Гарварде, где профессор медицины, используя свои познания в анатомии, убил своего коллегу и расчленил труп (таким образом, он стал вторым в истории выпускником Гарвардского университета, казненным за преступление. В другой главе мы встретимся с человеком, который едва не стал третьим). Часто полагают, что просвещенные интеллектуалы – высоконравственная публика; увы, множество фактов свидетельствует об обратном.

И наконец, как ученые оправдывают свои прегрешения перед собой и другими? Психологи уже описали несколько приемов, которыми пользуются преступники от науки, чтобы найти рациональное объяснение своим поступкам и минимизировать свою вину, – своего рода базовый курс на тему «Почему Хорошие Ученые Совершают Плохие Поступки». Например, ученые более склонны преступать этические границы, когда испытывают настоятельную потребность во что бы то ни стало достичь цели. Подлецы от науки также пользуются эвфемизмами, чтобы маскировать свои деяния, порой даже для самих себя. Или производят сложные морально-этические вычисления, в результате чего польза, которую они принесли в прошлом, в сумме перевешивает вред, причиняемый в данный момент, и общий итог оказывается положительным.

Ученые, судя по всему, особенно склоны к туннельному зрению. Не секрет, что наука требует высокой сосредоточенности, и туннельное зрение концептуально важно для такой сосредоточенности. Погружаясь в исследование, некоторые не в состоянии ничего видеть за его границами, и все в своей жизни, включая этику, подчиняют достижению поставленной цели. В таких случаях мысль о нравственности или безнравственности научного проекта им просто не приходит в голову. Во второй главе я напоминаю, как много самых ярких европейских ученых семнадцатого и восемнадцатого веков, включая Исаака Ньютона и Карла Линнея, использовали в своих интересах трансатлантическую работорговлю, чтобы получать фактические данные и пополнять коллекции образцами из дальних краев. Корабли доставляли нужные ученым сведения, и наверняка мало кто из них задумывался о своей причастности к работорговле.

В иных случаях искажаются представления о нравственности. По сравнению, скажем, с политикой наука кажется чистым делом. Достаточно вспомнить, от скольких невзгод и тягот она нас избавила благодаря спасающей жизнь медицине и облегчающим труд технологиям. Ученые по праву гордятся этими достижениями. Но тут очень легко угодить в логическую ловушку: Наука = Польза, точка. И в этом смысле все, что продвигает научные исследования, должно, следовательно, рассматриваться в позитивном ключе. Наука становится самоцелью и самооправданием. Аналогичным образом ученые, одержимые манией величия, часто обманываются предвидением результата. Они убеждают себя, что их исследование – предвестник научной утопии и что блаженство, которое будет достигнуто в этой утопии, многократно компенсирует страдания, причиняемые в данный момент. В пятой главе показано, как в такую ловушку попал Томас Эдисон, мучая собак и лошадей электричеством, чтобы доказать превосходство системы генерирования тока, которую он предпочитал. Хуже того, в седьмой главе рассказывается о том, как в исследовании, направленном на борьбу с инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем, периодически сознательно заражали людей сифилисом и гонореей, чтобы изучать их состояние. В обоих случаях оправдание находится просто: не разбив яиц, омлет не приготовишь. Однако, когда приносят нравственность в жертву научному прогрессу, зачастую остаются ни с чем.

Но дело не только в оправдании. Возникает вопрос: что придает уникальность преступлениям во имя науки? Когда нарушают закон обычные люди, они делают это ради денег, ради власти или руководствуясь какими-то грязными побуждениями. Только ученые совершают подлости ради информации – для расширения наших представлений о мире. Конечно, мотивы многих преступлений, описанных здесь, сложные и неоднозначные; человек – подлая натура. Но прежде всего эти преступления совершались из фаустовской жажды познания. Например, общественное табу на препарирование человеческих тел вынудило многих анатомов 1800-х годов платить деньги определенной публике за опустошение могил. Чтобы получить знания, к которым они так страстно стремились, приходилось и самим пойти по скользкой дорожке. Некоторые анатомы сами занимались гробокопательством или покупали трупы у убийц. Они были настолько увлечены своими исследованиями, что все остальное для них не имело значения, и они постепенно утрачивали человеческие качества.

Но эти истории – не просто старинные страшилки, с которых смахнули пыль, чтобы попугать школьников. Современная наука до сих пор разбирается с их последствиями. Возьмите исследования, связанные с работорговлей. Многие экспонаты, собранные благодаря данному явлению, стали ядром ныне знаменитых музеев и остаются в витринах до сих пор. Такие музеи не возникли бы без работорговли, а это означает, что наука и рабство спустя столетия сплетены между собой. Или рассмотрим эксперименты, которые нацистские медики проводили над узниками лагерей во время Второй мировой войны. Например, они опускали людей в ванны с ледяной водой, изучая гипотермию. Варварские методы, от которых люди гибли или оставались калеками. Но в отдельных случаях это единственные имеющиеся на сегодня данные о том, как возвращать людей к жизни в экстремальных условиях. Что мы должны делать с этической точки зрения? Отмахнуться от этого опыта или использовать его? Каким образом мы лучше почтим память невинных жертв? Зло может поднимать вихри в научном поле и спустя много лет после смерти злодеев.

Эта книга не только ворошит прошлое. Здесь есть и современные истории, которые произошли на памяти живущих ныне поколений. А в приложении описываются поразительные преступления будущего. На какие темные дела подвигнутся ученые грядущих веков? Можно предположить, что произойдет, например, в случае колонизации Марса и других планет, если вспомнить о преступлениях во время полярных экспедиций, где гнетущий ландшафт и настоящая борьба за выживание могут сводить людей с ума. В других случаях прецедентов нет. Каких новых преступлений следует ждать, когда во всех наших домах появятся программируемые роботы-компаньоны или когда весь мир захлестнет экономичная и вездесущая генная инженерия?

В целом эта книга – сплав драматизма научных открытий с нездоровым возбуждением от историй реальных преступлений. Сюжеты представляют события от первых шагов науки семнадцатого века до высокотехнологичных преступлений завтрашнего дня и охватывают все уголки планеты. Если быть честными перед собой, придется признать, что все мы когда-то падали в кроличью нору одержимости или обходили правила, стремясь к желанной цели. Но мало кто из нас изведал такую глубину падения, как злодеи из книги «Во имя Науки!». Мы склонны думать о науке как о прогрессивной силе, несущей в мир добро. Обычно так оно и есть. Обычно.

1. Пиратство: биолог-буканьер

Судья опустил молоток, и Уильям Дампир склонил голову от стыда. Один из самых уважаемых ученых своего времени стал осужденным преступником.

Это произошло в июне 1702 года, а поскольку суд был военно-морским, заседание состоялось на борту корабля, под соленым морским бризом. Все понимали, что большинство обвинений, выдвинутых против Дампира, безосновательны. Обвинение в убийстве выглядело сомнительным, а обвинения в некомпетентности как навигатора были и вовсе смехотворны: он был лучшим мореходом современности, всемирно признанным специалистом по ветрам, течениям и погоде. Но по ходу судебного заседания Дампир, мужчина с длинными спутанными волосами, мешками под глазами и обреченным выражением лица, почувствовал, что суд настроен каким-то образом наказать его хоть за что-то. Так и произошло: судьи признали его виновным в избиении тростью своего помощника во время последнего плавания и объявили «недостойным для исполнения должности командира любого из кораблей Ее Величества». Его приговорили к штрафу в размере трех годовых жалований и отчислили из флота.

Разбитый и озлобленный, Дампир нетвердой походкой покинул борт корабля. Как он мог докатиться до такого? Он был величайшим натуралистом своего времени, таким, что Чарлз Дарвин позже считал себя его учеником.

Сенсационные путевые очерки Дампира повлияли на появление книг «Робинзон Крузо» и «Путешествия Гулливера». Однако, несмотря на все свои достижения, Уильям Дампир в глазах власть имущих навсегда останется повинен в одном. Он был блестящим ученым и мореплавателем. Этого у него не отнять. Но большую часть своей сознательной жизни он также был пиратом.

Учитывая два обстоятельства – крайнюю бедность и одержимость биологией, – обращение Дампира к пиратству было, наверное, неизбежным. Он стал сиротой в четырнадцать лет, устроился юнгой на корабль, побывал на Яве и Ньюфаундленде, но попытка поступить во флот не удалась. В апреле 1674 года, в возрасте двадцати двух лет, он все-таки попал на Карибы. Поболтавшись некоторое время по островам, он осел в заливе Кампече, на востоке Мексики, и стал зарабатывать на заготовке кампеша – местного не очень крупного дерева, из сердцевины которого добывали великолепный краситель алого цвета. Позже Дампир описывал лесорубов как «пестрый сброд», склонный «пьянствовать и палить из ружей по три-четыре дня кряду ‹…› они не собирались подчиняться никакой гражданской власти и наслаждались своей вольницей». Дампир, вероятно, пьянствовал вместе с ними, но и не отказывал себе в удовольствии совершать длительные прогулки по берегам залива Кампече и с восхищением наблюдать животных, о которых раньше мог слышать только в легендах, – дикобразов и ленивцев, колибри и броненосцев. Для человека, любящего естествознание, это был настоящий рай.