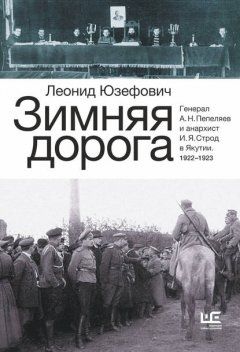

Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

Благодарим за предоставленные фотографии и репродукции Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Музей краеведения в Лудзе (Латвия), Омский музей Кондратия Беляева и внука Анатолия Пепеляева – Виктора Лавровича Пепеляева.

Расставание

В августе 1996 года я сидел в здании Военной прокуратуры СибВО в Новосибирске, на Воинской, 5, читал девятитомное следственное дело белого генерала Анатолия Николаевича Пепеляева. За год до моего приезда оно было передано туда из ФСБ по заявлению его старшего сына, Всеволода Анатольевича, просившего о реабилитации отца[1]. Такие заявления поступали тогда тысячами, у работников прокуратуры просто руки не доходили рассматривать их в установленные сроки. Выдавать следственные дела посторонним не полагалось, но в те годы служебные инструкции легко нарушались не только ради корысти.

Начальство в лице двух полковников надо мной сжалилось, узнав, что только ради этого я и прилетел из Москвы.

Я сидел в проходной комнате, а за фанерной переборкой рядом с моим столом находился кабинет одного из следователей, не слишком молодого для своего звания капитана. Иногда к нему приходили посетители, и я хорошо слышал их разговоры. Однажды он беседовал с женой арестованного командира танкового полка. Сквозь оклеенную веселенькими обоями фанеру доносился его наигранно бесстрастный голос: «Итак, это было в тот год, когда вся страна стонала под игом Рыжего…». Имелся в виду Анатолий Чубайс, в 1995 году назначенный вице-премьером. В то время полковник списал и толкнул на сторону два танковых тягача. Следователь с мстительной методичностью излагал его жене обстоятельства сделки. Она плакала. На полях моей рабочей тетради их разговор, ее всхлипывания и металлический тон его речи отмечены как фон, на котором я переписывал в тетрадь одно из писем Пепеляева жене, Нине Ивановне: «Уже, кажется, десятое письмо пишу тебе со времени отъезда из Владивостока. Не так давно мы расстались – это было 28 августа – а сколько новых впечатлений, переживаний, сколько передумано тут, пережито тяжелого, но все утешаю себя, что дело наше правое, верю, что Господь сделал так, чтобы мы пошли сюда, что Он проведет и не бросит нас»[2].

Они простились 28 августа 1922 года во Владивостоке. Месяцем раньше Пепеляев прибыл сюда из Харбина, чтобы сформировать отряд добровольцев и отправиться с ним в Якутию – поддержать полыхавшее там антибольшевистское восстание. Поначалу, чтобы засекретить арену предстоящих военных действий, отряд назвали Милицией Татарского пролива, потом переименовали в Милицию Северного края, но в конце концов он стал Сибирской добровольческой дружиной. К исходу лета Пепеляев готов был отплыть с ней в порт Аян на Охотском побережье, а оттуда двинуться на запад, к Якутску.

Ему недавно исполнился тридцать один год, Нина Ивановна на год моложе. Они женаты десять лет. На фотографии, сделанной незадолго до венчания, Нина сидит с бумажным венком в пышных темных волосах, в польском или украинском платье с вышивкой, с лежащими на груди нитками длинных цыганских бус – вероятно, снялась после участия в каком-нибудь любительском спектакле или в костюме, который могла бы носить бабка по отцу. Через десять лет фотограф запечатлел ее в профиль над кроваткой с голеньким младенцем. Видно, что она высокого роста, сколотые на затылке волнистые волосы стали еще пышнее, как бывает после родов, но заметны и тяжелый подбородок, и длинный нос. Такой Нина Ивановна осталась в памяти мужа.

Все сохранившиеся в деле письма Пепеляева к жене написаны им в Якутии. Ни одно из них до нее не дошло. Судя по тому, что он перед ней постоянно оправдывался, ссылаясь то на пославшую его в этот поход высшую волю, то на долг перед народом, Нина Ивановна без восторга отнеслась к перспективе остаться на неопределенный срок одной с двумя маленькими детьми на руках и едва ли приняла это со смирением. Пепеляев уверял ее, что разлука продлится не больше года, но на год жизни смог оставить семье лишь скромную сумму в тысячу рублей. Это, надо думать, не прибавляло Нине Ивановне оптимизма. К тому же она видала кое-кого из тех, кто подбил ее мужа плыть в Якутию, и не могла не думать, что добром это не кончится.

Пепеляев чувствовал себя виноватым перед женой и накануне отъезда хотел подарками поднять ей настроение. На первых страничках вложенного в следственное дело блокнота, который скоро станет его дневником, а пока что служил для деловых заметок и учета денежных трат, под рубрикой «Собственные деньги», отчасти объясняющей, почему при огромных возможностях он всегда был беден, записано в столбик:

Нине сумочка – 10 р.

Надпись (видимо, на сумочке, памятная. – Л. Ю.) – 10 р.

Цепочка – 10 р.

Браслет – 15 р.

Здесь же перечислены другие расходы: на зубного врача (в ближайшие месяцы поставить пломбу ему будет негде), на продукты для матери (пуд сахара, десять фунтов масла, фунт кофе и пр.), на оплату квартиры, на дрова (за колку отдельно), наконец, на фотографа – 17 рублей. Немалая сумма говорит о том, что сделано было несколько снимков. Фотография самого Пепеляева предназначалась, должно быть, Нине Ивановне, а фото жены и сыновей он хотел взять с собой в Якутию. Старшему, Всеволоду, было без малого девять лет, Лавру – четыре месяца. Мальчику возле кроватки и младенцу в кроватке, над которым склонилась пышноволосая женщина, на вид примерно столько и есть, значит, это дубликат одного из тех самых снимков, но в следственном деле я их не нашел. Возможно, они не были отобраны и оставались у Пепеляева в тюрьме до и после судебного процесса 1924 года. Порядки в тогдашних советских домзаках и политизоляторах были еще довольно мягкими.

Незадолго до отплытия Нина Ивановна с Севой и Лавриком из Харбина приехала во Владивосток проститься с мужем. По сибирским масштабам дорога считалась недальней, семь-восемь часов на поезде. Погода стояла теплая, вода в море еще не остыла. В старости Всеволод Анатольевич вспомнит, как они всей семьей ходили купаться, отец плыл, а он сидел на плечах у отца.

28 августа или Нина Ивановна проводила мужа на пароход, или Пепеляев посадил ее с детьми на поезд до Харбина и расстался с ними на платформе. На следующий день минный транспорт «Защитник» и канонерская лодка «Батарея» с Сибирской дружиной на борту вышли из владивостокской гавани и взяли курс на север.

Вместе с Пепеляевым из Владивостока в Аян отплыл полковник Эдуард Кронье де Поль, военный инженер, варшавянин, ветрами Гражданской войны занесенный в Приморье. Он взял с собой новенькую записную книжку, которую через год у него изымут. Я нашел ее в том же следственном деле Пепеляева, объединенном с делами судимых вместе с ним офицеров.

Во время недельного плавания Кронье де Поль карандашом сделал в ней длинную запись: «Идея смерти должна быть наиболее совершенной и ясной из наших идей как самая упорная и неизбежная среди них, на деле же она остается наиболее неразвитой. Когда приходит смерть, мы хватаемся за две-три мысли о ней, ничего иного у нас нет. Всю жизнь мы отворачивались от нее, и эти две-три мысли, на которые мы думали опереться, ломятся как тростник под тяжестью последних минут.

Мы не можем понять эту силу, потому что не смотрим ей в лицо, и бежим от нее, потому что не понимаем и боимся. Смотри смело смерти в глаза и старайся понять ее, тогда она не покажется ужасной. Если Бог дал нам разум, Он не может требовать, чтобы мы не верили разуму, а брали все на веру. Мы, люди, не имеем силы большей, чем разум. Чувства и инстинкты – ничто перед ним…»

В преддверии боев и походов интеллигенту естественно было размышлять о смерти, но Кронье де Поль готовился к встрече с ней, как к столкновению с превосходящими силами неизвестного противника – хотел свести угрозу к нескольким вариантам, выбрать самый вероятный и принять необходимые меры. На победу рассчитывать не приходилось, но в этом случае можно было хотя бы погибнуть с честью.

«Смерть, – пишет он, – если судить о ней на основании разума, может принять четыре вида:

I полное уничтожение;

II продолжение жизни с нашим теперешним сознанием;

III продолжение жизни без всякого сознания;

IV продолжение жизни с новым сознанием, каким мы теперь не обладаем.

Рассмотрим их по отдельности.

Полное уничтожение невозможно, ибо мы – часть бесконечности, в которой ничто не погибает.

Теперешнее наше сознание сосредоточено вокруг нашего «я», а это возможно лишь при наличии тела, значит, после его исчезновения теперешнее наше сознание невозможно.

Самое простое предположение о смерти – бессмертие без сознания, однако и это невозможно, ибо если тело исчезнет, то и мысль, отделенная от своего источника, угаснет и растворится в безграничном мраке.

Остается последнее – продолжение жизни с новым сознанием. Это предполагает, что наше новое «я» зародится и разовьется в бесконечности. Мы не можем быть чуждыми вселенной, как сами не допускаем в себе чуждых нам частей. Наше мучительное непонимание смерти должно было возникнуть во вселенной раньше нас, и после нашей смерти оно вновь растворится в ее бесконечности»[3].

Я читал эти изысканные софизмы в полной уверенности, что они принадлежат владельцу книжки, но под последним из них обнаружилось указание на источник: «Метерлинк, т. V». Том из его собрания сочинений Кронье де Поль захватил с собой в Якутию, как кто-то брал учебник английского или руководство по перегонке древесины в скипидар и спирт.

После цитат из Метерлинка записей нет, лишь в самом конце пять-шесть листочков испещрены мастерскими карандашными рисунками лошадей и птиц. Между ними вложена фотография толстогубой девушки с глазами навыкате. На обороте надпись: «На память дорогому мужу. Пусть не забывает свою жену, которой дал имя Мимка».

16 сентября 1922 года, через десять дней после того, как Сибирская дружина Пепеляева высадилась в Аяне, на Иерусалимском кладбище в Иркутске с воинскими почестями опустили в могилу тело Нестора Каландаришвили – легендарного анархиста, воевавшего с белыми под черно-красным знаменем «матери порядка», но незадолго до смерти подавшего заявление о приеме в РКП (б). Чернобородый красавец с ниспадающими на плечи волосами, храбрец и оратор, что вместе встречается нечасто, он был актером в Кутаиси, боевиком в Батуми, командовал таежными партизанскими полками, пытался помешать Унгерну уйти в Монголию, создал Корейскую революционную армию и погиб за полгода до похорон, под Якутском. Шесть месяцев посмертного непокоя оставили на нем свой след. С весны тело держали на леднике, а на пароходе, везшем его вверх по Лене, имелась холодильная камера, и все-таки на лицо покойного лучше было не смотреть.

Пароход с замороженным телом приплыл с севера, а девятью месяцами раньше Каландаришвили, назначенный командующим всеми вооруженными силами Якутии, с Северным отрядом в триста бойцов по тракту вдоль той же Лены, тогда скованной льдом, из Иркутска выступил в обратном направлении – ему поручено было покончить с восстанием, которое теперь собирался поддержать Пепеляев.

Перед походом Каландаришвили говорил, что его цель – не «истребление несчастной горсточки белогвардейских офицеров», ставших военспецами у повстанцев, а помощь подпавшим под железную пяту военного коммунизма якутам и тунгусам. По его словам, «борьба наций еще в давние времена загнала их на Крайний Север из великой Чингисхании», сотни лет эти «бедные племена» страдали под гнетом суровой природы и царских чиновников, а ныне «революция докатилась до них в уродливых формах». В роли проконсула мятежной провинции Каландаришвили хотел не столько ее усмирить, сколько умиротворить, но 6 марта 1922 года, не доехав до Якутска тридцать верст, нарвался на засаду и погиб.

Из всей его группы уцелел только тяжело раненный и принятый нападавшими за мертвого начштаба Бухвалов, но и он скоро умер, ничего толком не успев рассказать. Ход событий восстановили по следам на снегу и положению трупов. Этим занялся командир головного эскадрона Иван Строд. В тот день он с авангардом отряда находился уже в Якутске, о случившемся узнал по телефону и на место гибели товарищей поспел лишь к вечеру.

«Мороз гулкими шагами делает свой ночной обход, трещит лед на Лене, – вспоминал Строд открывшуюся перед ним картину. – Черными, неподвижными, окоченевшими точками разбросаны по снегу те, кого здесь настигла смерть».

Отряд считался конным, исчислялся не в штыках, а в саблях и делился на эскадроны, но верховых лошадей должны были получить на месте. Двигались в санях и крытых кошевках. Каландаришвили со штабом, демонстрируя миролюбие и желая вызвать у якутов доверие к себе, ехал не таясь, без походных застав и разведки, и повстанцы об этом знали. Нападение произошло на льду Техтюрской протоки Лены. Узкая дорога вилась между островами, по сторонам ее поднимались обрывистые берега, поросшие тальником. Сидевшие в засаде якуты стреляли с такого близкого расстояния, что пыжи из ружей долетали до цели вместе со свинцом, их потом находили на телах убитых. Передние лошади были расстреляны в упор, задние налетали на них, пугались, заскакивали на соседние сани, ломая их и давя седоков. Повернуть назад было невозможно, люди спрыгивали на дорогу, пытались отстреливаться. Каландаришвили, раненный в бок, с маузером в руке побежал навстречу показавшимся наверху якутам, но пули перебили ему обе ноги, он упал. Когда Строд нашел любимого командира, его окостеневшая правая рука была поднесена к виску, где смерзлась кровь из четвертой, смертельной раны. Осталось неизвестным, убили его или он все-таки успел застрелиться из маузера, который потом забрали повстанцы.

Тех, кто не умер сразу, добили потом. Погибли все ехавшие с Каландаришвили сорок шесть бойцов и командиров, девять крестьян-возничих и жена отрядного адъютанта Нина Медвяцкая. Она лежала рядом с мужем, но тела еще двух женщин найдены не были. Это означало, что шифровальщицу Екатерину Гошадзе и возвращавшуюся домой из Иркутска студентку-рабфаковку Брайну Карпель, сестру служившего у Каландаришвили якутянина Исая Карпеля, повстанцы увели с собой. Сам Карпель остался жив, потому что с частью отряда задержался в селе Покровском из-за нехватки подменных лошадей. О дальнейшей судьбе сестры он узнает в конце лета. По легенде – не узнает никогда.

Тела привезли в Якутск, но с погребением решили не спешить. До весны было далеко, мороз надежно хранил мертвых от разложения, а тревожная обстановка в осажденном городе не позволяла похоронить их с должной торжественностью. Командование Северным отрядом принял Строд.

На фотографиях тех лет он или брит наголо, или волосы у него зачесаны набок, надо лбом – русый вихор. Колючие зрачки резко темнеют на фоне серой или бледно-голубой радужки. Лицо узкое, с ясно очерченными скулами, длинный нос, рот чувственный и в то же время твердый. В свои двадцать восемь лет Строд холост. В прошлой жизни его звали Ян или Ионс, его предки по отцу – крестьяне из Латгалии, отец – фельдшер, сам он – бывший прапорщик, выслужился из солдат, полный георгиевский кавалер. Старорежимных крестов, разумеется, не носит, но заслуженный в боях с Семеновым и Унгерном орден Красного Знамени заставляет чекистов сквозь пальцы смотреть на то, что по партийной принадлежности он – анархист.

Строд знает о Пепеляеве, тот о нем никогда не слышал. Они встретятся через год после гибели Каландаришвили, и для одного из них эта встреча станет звездным часом жизни, для другого – началом конца. Друг о друге они пока не думают и не подозревают, что их имена всегда будут произносить вместе.

Мужицким генерал

В анкетах, в графе о происхождении, Анатолий Николаевич Пепеляев указывал: «Из дворян», но дворянство было недавним, дед по отцу происходил из «солдатских детей». Внук родился 3 (15) июля 1891 года в Томске, в семье пехотного капитана (под конец жизни – генерал-майора) Николая Михайловича Пепеляева и купеческой дочери Клавдии Георгиевны, в девичестве Некрасовой. Из их двенадцати детей выжило семеро, Анатолий по старшинству – четвертый, а из пяти мальчиков – третий. Первенец Виктор, впоследствии известный кадет, депутат IV Государственной думы, последний председатель Совета министров Омского правительства, был расстрелян вместе с Колчаком. Юрист по образованию, в молодости он преподавал историю в женской гимназии, сестра Вера тоже стала учительницей, Екатерина – актрисой, Аркадий – врачом, Анатолий и Михаил пошли по стопам отца, а младший, Логгин, до своей гибели в бою с минусинскими партизанами в 1919 году нигде, кроме гимназии, поучиться не успел.

Анатолий Пепеляев окончил Омский кадетский корпус и Павловское пехотное училище в Петербурге, служил в 42-м Томском стрелковом полку под командой собственного отца. С 1914 года – на фронте, командовал полковой разведкой, батальоном, был ранен, награжден восемью орденами, включая Святого Георгия 4-й степени, дослужился до подполковника. Февральскую революцию встретил, по его словам, с надеждой, что она «сметет рутину бюрократизма, обновит государственный механизм и выведет Россию на путь культурного развития»[4].

Незадолго до начала Первой мировой войны его старший брат Виктор, выступая в Думе, сказал: «Только культурные народы выйдут целыми из европейской катастрофы, если истории суждено пройти через нее».

Россия – не вышла. Власть досталась большевикам, начались мирные переговоры с Германией, и Пепеляев вернулся в родной Томск. Охранял лагерь военнопленных, а когда их освободили, «жил частным заработком». Каким конкретно, он не уточнял. Однажды встретил в городе старого знакомого, полковника Сумарокова. Тот спросил: «Ты что, не в организации?» Получив недоуменный ответ, рассказал, что стоит во главе созданной под патронатом сибирских областников (сторонников автономии Сибири) подпольной офицерско-студенческой организации. Пепеляев стал ее членом, а после того, как Сумарокова «сместили за монархизм», и руководителем.

В мае 1918 года вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса. В Новониколаевске местный Совет был свергнут с помощью чехов, среди которых сразу выделился капитан Радола Гайда, он же Рудольф Гейдль, полунемец-полусерб, после окончания гимназии в Чехии обнаруживший в себе «чешское сердце». Попытка Пепеляева поднять восстание в Томске провалилась, но на следующий день большевики сами покинули город. «Для дальнейшей борьбы» Пепеляев собрал отряд из товарищей по подполью и объявил запись добровольцев. К концу лета его отряд превратился в Средне-Сибирский, поскольку формировался в Томской и Алтайской губерниях, стрелковый корпус численностью до пяти тысяч бойцов, из них больше половины – офицеры, служившие рядовыми, как в Добровольческой армии Корнилова. Остальные – интеллигенция, студенты. Их командир отличался крайней простотой обращения и на доступном ему уровне боролся с «рутиной бюрократизма»: сохранился его гневный приказ, воспрещающий начальникам уездных гарнизонов иметь штабы в составе более двух человек.

Корпус подчинялся Временному Сибирскому правительству, где тон задавали эсеры и областники. Погоны, символ старого режима, были заменены нарукавными шевронами, кокарды на фуражках – бело-зелеными, цветов сибирского флага, ленточками. При Колчаке погоны вернулись, но ленточки Пепеляев сумел отстоять, как и двуцветное корпусное знамя. Он верил, что в борьбе с деспотией большевиков «вольная Сибирь» принесет России свободу в обмен на собственную автономию.

Его добровольцы и легионеры Гайды за три месяца рассеяли отряды красногвардейцев, заняли Иркутск, Верхнеудинск, Читу. Другая группа чехов захватила Владивосток, атаман Калмыков – Хабаровск. Сибирских стрелков перебросили на Урал, и к концу 1918 года корпус Пепеляева, насчитывавший уже свыше пятнадцати тысяч штыков, оказался на острие удара, который Ставка Колчака направила на запад, на Пермь и Вятку, а в перспективе – на Москву.

В декабрьские морозы сибиряки, разгромив красную 3-ю армию, штурмом взяли Пермь. Пепеляеву досталось множество пленных и огромные трофеи. За этот успех он получил от Колчака орден Святого Георгия 3-й степени, а от главы союзнической миссии в Сибири генерала Жанена – французский Croix de Guerre[5] с серебряной пальмовой ветвью. В двадцать семь лет он стал генерал-лейтенантом, командующим Северной группой Сибирской армии (с июля 1919 года – 1-я Сибирская армия). Его слава была так велика, что когда Колчак заболел и неделю находился между жизнью и смертью, общественное мнение прочило Пепеляева на место Верховного правителя. Журналисты именовали его «любимым вождем», штатные виршеплеты из ОСВЕДАРМа[6], слагатели «солдатских песен», которые никто никогда не пел («Ой да полетели сокола, ой да со восточной стороны» – это о наступлении на Пермь), рифмовали «вражьи трупы» и «пепеляевской Северной группы». Лучший бронепоезд носил имя Пепеляева, корпусная газета «Пепеляевец» печатала стихи:

- Всем любо имя – Пепеляев,

- Идет в народе слух о нем.

- Русь от непрошеных хозяев

- Он очищает день за днем.

Или еще более оптимистичные:

- Будем скоро в Кремле,

- И по Русской земле Прогремит

- Пепеляева слава!

К созданию собственного культа он не приложил никаких усилий и палец о палец не ударил, чтобы его поддержать. Кого-то нужно было назначить героем на белом коне – назначили его. Колчаковская пресса всячески раздувала значение «пермского триумфа», его символический смысл усматривали даже в том, что город был взят 11 (24) декабря, в день, когда в 1790 году пал Измаил, и вместе с этой победой вырастала в масштабах фигура триумфатора – «сибирского Суворова». На пару месяцев к нему прилепился этот титул. Пепеляев идеально подходил на амплуа солдатского любимца, смелого, прямодушного и неприхотливого, как герой Измаила. «Простота» – первое, что корреспонденты пермских газет отметили в командире Средне-Сибирского корпуса. Сам его облик работал на миф о нем. Казалось, даже лихо заломленная на затылок фуражка (это видно на самом популярном из его снимков) говорит об отсутствии интеллигентских колебаний и сомнений, хотя скорее всего она ему просто мала. Для его громадной головы нелегко было подобрать фуражку нужного размера.

Поначалу он подчинялся Гайде, тоже произведенному Колчаком в генерал-лейтенанты и назначенному командующим Сибирской армией, а после его отставки стал фигурой номер один Восточного фронта. Этот фронт, проходивший по Уралу и Вятской губернии, для белых в Сибири являлся западным, однако назывался так же, как у красных, для которых он действительно был восточным. Правительство Колчака считало себя центральным, общероссийским, и вопреки географии смотрело на все происходящее не из Омска, а из Петрограда и Москвы. Идеал подчинил себе реальность, но в то время подобные отношения с пространством не казались экстравагантными. Пепеляев мог и не задумываться о смысле этого перевертыша.

Атлетически сложенный, с «серьезной русской внешностью», что немаловажно было в войне против III Интернационала, с открытым лицом человека, чуждого интригам и вообще какой-либо задней мысли, он вызывал доверие. На фотографии, где Пепеляев снят с Гайдой, Дитерихсом (тогда начальником штаба Чехословацкого корпуса), группой офицеров, русских и чешских, и представителями союзников, он – самый молодой, самый высокий, одет проще всех и держится скованнее, чем остальные. На Гайде – аккуратный френч, он стоит в расслабленной, свободной позе; Дитерихс картинно положил обе руки на набалдашник упертой в землю трости, а Пепеляев напряженно выпрямился и убрал руки за спину, словно не зная, куда их девать. Гимнастерка тесна ему в плечах и коротковата, вместо галифе – помятые форменные штаны, а на лице у него читается желание покончить с фотографированием как можно скорее.

Конечно, он быстро вжился в роль народного кумира и играл ее не без удовольствия, но если его именем называли бронепоезда, лазареты и штурмовые бригады, а его вензель красовался на погонах и на штандартах привилегированных частей, дело тут не в тщеславии юного командарма. То же самое творилось вокруг Каппеля, Семенова, других удачливых и харизматичных генералов и атаманов. Архаический культ военных вождей восполнял отсутствие у белых организующей общей идеи, но из всех этих разноликих и разновеликих фигур только Пепеляев сохранит любовь сослуживцев и после того, как сменит генеральский мундир на толстовку.

Генерал (тоже колчаковского производства) Константин Сахаров акцентировал заурядные или неприятные черты его внешности: «круглое простое лицо», «глаза, смотревшие без особо яркой мысли», «низкий» лоб, «грубый, низкий, сдавленный голос», «умышленно неряшливая одежда», но портрет не объективен – Сахаров ненавидел Пепеляева и за его левые убеждения, и по личным причинам.

Гайда носил на погонах придуманную им самим эмблему из трех поверженных революционной молнией орлов, двуглавых русского и габсбургского и одноглавого – венгерского королевского дома, ездил в салон-вагоне с роялем, с медвежьими и рысьими шкурами на полу, с «портретной галереей» на стенах, в том числе громадным собственным портретом. В поезде у него имелись вагон-гараж, вагон-конюшня, вагон для свиты, в которую входили «лакеи, денщики, машинистка, в глаза не видевшая пишушей машинки, сестра милосердия, просто сестра», а Пепеляев и в зените славы довольствовался необходимым. Он не был ни фанатичным аскетом, ни расчетливым честолюбцем, демагогически выставляющим напоказ свою житейскую непритязательность – он был военным интеллигентом с глубоко укоренившейся привычкой к скромному быту и простым искренним отношениям. «Неряшливая одежда» для него естественна, Пепеляев не придавал ей значения, как многие крупные и физически сильные люди. Штатский костюм будет выглядеть на нем точно так же.

В карательных экспедициях он не участвовал, после взятия Перми распустил по домам несколько тысяч пленных красноармейцев и не предал, как того требовала Ставка, военно-полевому суду служивших у большевиков офицеров. Пепеляев имел полное право исключить себя из нарисованной им картины разложения армии: «Начальство интриговало, свирепствовала разнузданная контрразведка, создавались роскошные штабы, офицерство пьянствовало».

Рассказывали, что при инспекционной поездке Колчака на фронт, во время смотров, целые полки шатались в строю. В уральских деревнях процветало самогоноварение, раздобыть «кумышку» не составляло труда, но Пепеляев с юности не переносил алкоголя. Его соратники в один голос утверждали, что даже в Якутии, на страшных морозах, их командир не выпил ни рюмки водки.

Весной 1919 года Пепеляев продолжил наступление: в июне Сибирская армия вступила в Вятскую губернию и после шестидневных боев заняла город Глазов. Реввоенсовет «Восточного фронта борьбы с мировой контрреволюцией» счел положение настолько угрожающим, что первый и последний раз за все время Гражданской войны, не считая позднейшей борьбы с повстанцами Антонова на Тамбовщине, решено было применить против белых отравляющие газы. В Вятку доставили иприт, но он так и остался запертым в железных бочках – Пепеляев отступил.

Сам он твердо стоял на том, что после взятия Глазова готовился нанести решающий удар красным и начал отходить не под натиском противника, а по приказу Ставки. На самом деле иного выхода у него не было – разгромленная Западная армия Сахарова, откатываясь на восток, обнажила его фланг. При этом Сахаров, виновный во многих поражениях и через год с позором изгнанный каппелевцами из армии, отзывался о Пепеляеве с оскорбительным высокомерием: «Природой он был предназначен командовать батальоном».

Все колчаковские стратеги до революции командовали в лучшем случае полками. Во главе армий и фронтов очутились не из-за своих военных талантов, а по причине кадрового голода на Востоке России. Пепеляев тоже не военный гений, но он трезво оценивал ситуацию, не боялся говорить правду и умел излагать свои мысли с впечатляющей яркостью, как, например, в рапорте, формально поданном Гайде, а по сути дела – Колчаку, после провала последней попытки Сибирских армий перейти в контрнаступление под Тобольском:

«Ставка легкомысленно пустила на убой десятки тысяч людей и теперь плетется в хвосте событий на фронте… Она не приняла во внимание, что победа в гражданской войне должна быть решительной и быстрой, но в то же время безусловной и действительной. Хождение взад-вперед в гражданской войне чревато большими опасностями».

«Я не буду говорить об оперативных ошибках подробно, т. к. это будет борьба идей и мнений, в которой прав тот, кто переспорит».

«Всякая армия держится офицерами. У нас на фронте их мало, в тылу – много… У армии не остается даже последнего ее резерва – офицеров, бегущих от красных, т. к. наши неудачи парализуют их стремление к переходу. Роковую роль сыграл в этом отношении приказ наштаверха № 189, в котором всех взятых (в плен. – Л. Ю.) офицеров приказано предавать суду».

«Еще хуже поставлен вопрос с обмундированием и снаряжением. Люди босы и голы, ходят в армяках и лаптях… Конные разведчики, как скифы ХХ века, ездят без седел».

Своим рапортом Пепеляев впервые вмешался в политику; он предложил «немедленно и торжественно объявить, что отныне по всей России земля будет принадлежать тому, кто лично трудится на ней, и отойдет крестьянам без всяких выкупов». Он потребовал изменить отношение к рабочим, выплачивать деньги семьям призванных в армию, ввести пенсии за убитых, пособия по ранениям, устранить цензы при производстве солдат в офицеры, сделать штаб главнокомандующего полевым, а не сидящим безвылазно в Омске.

«Этим, – вспоминал Пепеляев, – я вызвал к себе сильную вражду высшего командования, окрестившего меня эсером».

Членом партии социалистов-революционеров он никогда не был, но за народнические убеждения его презрительно называли «мужицким генералом».

В октябре 1919 года обескровленную непрерывными боями армию Пепеляева отвели в тыл, на линию Томск-Новониколаевск. В Ставке планировали остановить красных на этом рубеже, а неудобный для обороны Омск сдать без боя, но Колчак потребовал защищать столицу. Командующий Восточным фронтом Дитерихс, принципиально с этим не согласный, подал в отставку и был заменен покладистым Сахаровым. Тот обещал отстоять Омск, но ничего не сделал ни для его обороны, ни даже для эвакуации. Успокоив Колчака, Сахаров выехал в Новониколаевск, а на следующий день в город вступили авангарды 5-й армии Тухачевского. Деморализованный тридцатитысячный гарнизон капитулировал фактически без сопротивления; красноармейцы, заходя в правительственные учреждения, заставали на рабочих местах ни о чем не подозревающих чиновников.

Чуть раньше Пепеляев, давно не бывавший в тылу, прибыл на родину, в Томск, и увидел, что «генералитет не представляет ужасного положения на фронте, общество подавлено, единодушия никакого, власть адмирала вызывала лишь насмешки».

8 декабря на станции Тайга, где от Транссибирской магистрали отходит ветка на Томск, Пепеляев арестовал Сахарова, расценивая его поведение как «преступное», задержал поезд Верховного правителя и при поддержке брата Виктора вырвал у него обещание передать власть Земскому съезду. Он еще надеялся, что при «народовластии» красные признают автономию Сибири, можно будет договориться с ними о перемирии, но контакты с представителями большевистского подполья показали несбыточность этих надежд.

Из сорокатысячной армии Пепеляев привел в Томск пять-шесть тысяч бойцов, не желавших идти дальше. «Войска продолжали отход, – писал он, – но мои части, в большинстве сформированные из местностей Средней Сибири, оставались на местах, будучи скованы семейным положением». Последним приказом по армии он объявил о ее роспуске и покинул Томск с теми, кто решил продолжать борьбу – таких набралось около восьмисот человек. Они по-прежнему в него верили, хотя он признавал: «Мое имя было скомпрометировано, меня обвиняли в левизне, в предательстве».

На выезде из города Пепеляев едва не погиб: рабочие-сцепщики заложили бомбу между вагонами и взорвали ее, когда эшелон пошел на подъем. Взрывом отделило последние два вагона, в одном из которых находился командарм. Разгоняясь, они двинулись под уклон, чтобы, как рассчитывали подрывники, на большой скорости налететь на идущий сзади бронепоезд, но тот, к счастью, отстал, машинист сумел остановить паровоз всего в нескольких шагах от докатившихся до ровного места и потерявших инерцию хвостовых вагонов.

После падения Омска отступление превратилось в бегство. Фронт рухнул, в тридцатиградусные морозы войска и беженцы эвакуировались по забитой эшелонами Транссибирской магистрали. Не хватало паровозов, а для имевшихся не было угля, возникали растянувшиеся на десятки верст пробки. Составы сутками простаивали на запасных путях или на перегонах между станциями. Рассказывали жуткие истории о застывших в тайге, занесенных снегом поездах, набитых окоченелыми трупами пассажиров.

За Красноярском магистраль была в руках у красных, дальше пропускали только чехословацкие эшелоны. Остатки колчаковских армий уходили в Забайкалье пешком, но Пепеляев свалился в сыпном тифу и был оставлен на станции Клюквенная, где ему могли обеспечить хоть какой-то уход. Здесь метавшегося в бреду командарма подобрал и взял к себе в вагон незнакомый чешский офицер.

Через четыре года, на суде над участниками Якутской экспедиции, обвинитель спросит его, какие чувства он испытывал во время разгрома Колчака и отступления на восток. Не желая касаться этой больной темы, Пепеляев отделается одной фразой: «Трудно передать мои тогдашние ощущения».

В начале 1970-х я, лейтенант-двухгодичник, служил в полку, дислоцированном на станции Дивизионная, первой железнодорожной станции к западу от Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск, родной город жены Пепеляева, Нины Ивановны). Здесь, в лесу на краю танкового полигона, в зоне, закрытой для гражданских лиц, я видел заброшенное кладбище легионеров Чехословацкого корпуса. Их товарищи воздвигли этот город мертвых в стороне от поселка Березовка и железной дороги, чтобы уберечь его от варварства живых. Вокруг не было ничего, кроме сосен и песка, до ближайшего жилья – километров пять, если не больше; тем сильнее впечатлял затерянный в забайкальской тайге, как постройки майя в джунглях, громадный некрополь с идеально прямыми улицами из высоких, в человеческий рост, плит красноватого здешнего известняка с высеченными на них славянскими, немецкими, еврейскими фамилиями. Здесь же – названия богемских, моравских, словацких городков, кресты с вкрапленными среди них могендовидами, номера воинских частей. Надписи кое-где сохранили остатки золотой краски, почти все надгробия были целы, но братские могилы, давно разрытые и разграбленные, зияли провалами. Тогда я думал, что в этих прошитых сосновыми корнями песчаных яминах лежат погибшие в боях с красными, а теперь знаю: большинство этих людей умерло от тифа.

Греческое слово тифос означает облако, туман, в переносном смысле – помрачение рассудка. В лихорадочном состоянии тифозные больные воспринимают окружающий мир как ирреальный, призрачный. Банально порожденный платяной вошью и скоплением сорванных с места людских масс, тиф сделался болезнью общества с размытой границей между бредом и явью. Черный флаг над тифозными бараками – типичная примета сибирского города в последние месяцы правления Колчака. Не щадя никого, настоящим бичом сыпняк становился для разгромленных, отступающих армий. Количество его жертв многократно превышало число погибших в боях, но Пепеляев выжил – потому, может быть, что в горячке чехи обертывали его ледяными простынями. Он сам рассказывал об этом жене.

Бывший министр Сибирского правительства Иван Серебренников записал другой его устный рассказ о путешествии в чешском эшелоне от Клюквенной до Верхнеудинска: «На одной из станций рабочие, прознав о моем присутствии в чехословацком поезде, окружили его и потребовали меня выдать. Комендант поезда не растерялся, вышел к толпе и сказал: “Да, это верно, мы везли с собой Пепеляева. Он был болен тифом, на одной из предыдущих станций ему стало совсем плохо, и мы оставили его там для помещения в госпиталь. Толпа поверила этому заявлению и мирно разошлась».

Когда эшелон шел через Иркутск, Пепеляев думать не думал, что здесь его Нину сняли с поезда, и сейчас она с сыном Всеволодом и Анной Тимиревой, гражданской женой Колчака, сидит в женском корпусе городской тюрьмы. Шестилетний Всеволод запомнил, как при аресте мать сунула ему в карман штанишек «золотой самородок величиной с фасолину». Деньги и ценности у нее отобрали при обыске, а самородок уцелел. Выйдя из тюрьмы, Нина при чьем-то посредничестве ухитрилась передать его Самуилу Чудновскому, организовавшему расстрел Колчака и ее деверя, Виктора Пепеляева, а взамен получила разрешение на выезд к родителям в Верхнеудинск. Об этом в старости писал Всеволод Анатольевич, хотя сбереженное у него в штанишках сокровище могло осесть в кармане любого из сотрудников иркутской ЧК. Новый владелец самородка должен был хранить в секрете имя своей подопечной, поэтому, может быть, выданный Нине Ивановне проездной документ выписан был на ее девичью фамилию. Впрочем, так могли поступить и в заботе о ней. Никакие печати и подписи не гарантировали безопасность жене известного всей Сибири белого генерала.

В Верхнеудинске, в родительском доме, она встретилась с мужем, еще слабым после тифа. Красные вот-вот должны были занять город, и Пепеляев отправил жену с сыном в Харбин, куда еще в декабре бежали из Томска его мать (отец умер в 1915 году) и сестры. Сам из остатков своей армии сформировал отряд, под Сретенском принял участие в бою с партизанами, но когда на помощь белым подошли японские части, ему, как он рассказывал, «стало стыдно вместе с японцами бороться против русского народа».

За попытку вступить в переговоры с партизанами атаман Семенов обвинил его в измене. После этого Пепеляев решил «встать в сторону» и в апреле 1920 года уехал из Забайкалья в Харбин, к семье.

Анархист из Люцина

Иван Яковлевич Строд тремя годами младше Пепеляева. Дата его рождения – 29 марта (10 апреля) 1894 года, место – уездный город Люцин Витебской губернии, ныне Лудза в Латвии. Мать – полька, отец – латыш, однако в анкетах сын никогда не указывал его национальность в качестве своей. Обычно он объявлял себя поляком, иногда – русским, но не из желания принадлежать к титульной нации. До тех времен, когда это станет важно, Строд не дожил, просто его отец Якуб был латгалец, а латгальцы с их особым языком (в современной Латвии считается диалектом латышского) не числили себя латышами. Лютеран среди них почти не было, соседи считали их поляками или русскими в зависимости от того, были они католиками или православными. Родители Строда относились к первым, но глава семьи, служивший фельдшером в армии, затем – в казенной городской больничке на десять коек, выстроил себе дом в русской части города. Он хорошо говорил по-русски, а для его детей это был язык улицы и школьной науки. В тех же анкетах родным языком Строд называл то русский, то материнский польский. Латышским он тоже владел свободно, мог наизусть прочесть Райниса, как, впрочем, и Мицкевича, и Пушкина.

Домик Стродов стоял в сотне шагов от большого дома, где родился герой Отечественной войны 1812 года генерал Яков Кульнев. За владениями его потомков лежали два озера, Большое и Малое, на холме над которыми поднимались башни старинного доминиканского костела Вознесения Святой Девы Марии и величественные руины построенного ливонскими рыцарями замка. Под его стенами появлялись армии Ивана Грозного, Стефана Батория, Густава Адольфа. История здесь была не книгой, как в Томске, а фоном жизни.

О детстве Пепеляева не известно ничего; к тому времени, когда о белом генерале можно стало говорить, все его ровесники давно умерли, но Строд в советской Лудзе входил в местный пантеон, краеведы нашли стариков, знавших его мальчиком, и записали их рассказы. Один из них вспоминал: «В то время на нашей улице было всего домов пять-шесть, а выше, на горе – пустырь. Днем там пасли свиней, и мальчишки, когда по вечерам играли в прятки, прятались в вырытых свиньями ямах. А весной, в ледоход, можно было покататься по озеру на льдине. Мы, малыши, с завистью смотрели, как старшие храбро взбирались на плывущую у берега льдину, отталкивались шестом, палкой и плыли от Малого озера до моста. Иногда катали и нас. Иван посмеивался над нашим страхом, но если мы, вымочив ноги или поскользнувшись, начинали хныкать, отсылал домой, и никто не смел ослушаться. Его лучшими друзьями были соседские мальчики Иван Паньков и Иван Анцев. Первый – сын бондаря, второй – сапожника. Все трое много читали. Заберутся на гору за Макашанами, за еврейским кладбищем, уединятся, а на другой день пересказывают нам прочитанное. Книги покупали в единственной на весь город книжной лавке Бунимовича».

Эльжбета Строд умерла, когда Ионс, он же Иван, старший из ее четырех детей, был подростком. Быстро появившаяся мачеха родила ему еще двоих братьев. Первенцу пришлось прервать учение и помогать семье. Он нанимался пахать огороды, подковывал лошадей, работал на мельнице, слесарил. Его образование – три класса городского училища, но написанная им книга «В якутской тайге» выдержит несколько изданий, белорусский писатель Василь Быков, тоже уроженец Витебской губернии, подростком будет зачитываться ею, как Строд в его возрасте – Буссенаром и Майн Ридом.

В 1914 году, на год раньше срока призыва, он добровольно ушел в армию. «Сделал это под воздействием патриотической пропаганды и для исхода кипучей энергии», – объяснял потом Строд, но без книжных примеров тоже, конечно, не обошлось. Он воевал на Западном фронте – в пехоте, потом в разведке, как Пепеляев. Дважды был тяжело ранен, контужен. При Керенском, вслед за четвертым солдатским Георгием, получил чин прапорщика. После Брестского мира вернулся в оккупированный немцами Люцин, но на тихой уездной родине ему совершенно нечего было делать, и весной 1918 года он очутился за тысячи верст от дома, в Иркутске.

Тот самый лудзенский старожил, которого Строд в детстве катал на льдине, уверял, что отважный сосед пошел добровольцем в Красную Армию, причем перед уходом в Россию доверительно поделился с ним планом сражаться за власть Советов. Все это не более чем фантазии, рожденные желанием быть причастным к судьбе героя. В сентябре 2014 года из тех же побуждений один лудзенец хвастал передо мной знакомством со старшим в группе троих здешних парней, уехавших в Донбасс воевать на стороне ополченцев. Я видел их фотографии в местной газете «Лудзенская земля», где они фигурировали под позывными Седой, Васек и Охотник, и хотя история повторяется, сын люцинского фельдшера оказался у красных случайно.

В 1960-х стараниями якутских историков, очень хотевших сделать Строда фигурой политически более весомой, чем было на самом деле, распространилась гипотеза, будто некие большевистские деятели с партийной проницательностью уже тогда разглядели в нем человека, способного выполнить любое ответственное поручение, и послали его из Петрограда в Иркутск с партией оружия для Центросибири[7]. Однако сам он говорил, что поехал в Москву искать какую-нибудь работу, не нашел, подался в Казань, но и там с работой было плохо. Кто-то посоветовал ему поискать ее в Сибири, а по дороге, тоже по чьей-то рекомендации, Строд решил добраться до Владивостока, чтобы оттуда эмигрировать в Америку. Дальше Иркутска его как бывшего офицера на восток не пропустили и, помотавшись по городу, он не нашел ничего лучшего, как вступить в Красную гвардию. Мятеж Чехословацкого корпуса поставил его в ряды защитников Центросибири.

На Байкале, в районе кругобайкальских тоннелей, добровольцам Пепеляева и чехам Гайды противостояли красные забайкальские казаки, черемховские шахтеры, «интернационалисты» (выпущенные из лагерей австрийские и немецкие военнопленные) и отряды анархистов. Одним из них командовал Нестор Каландаришвили. Образованностью и обликом благородного шиллеровского разбойника он выгодно отличался от вожаков других анархистских ватаг, вчерашних крестьян или хищных и эксцентричных полубандитов вроде Ефрема Пережогина.

Анархистом, точнее анархо-коммунистом, Строд стал под его влиянием, но остался им и после того, как Каландаришвили вступил в РКП (б). Строд – чистейший тип идеалиста, недаром при его заслугах и славе карьеры он так и не сделал.

Другое название анархо-коммунистов – хлебовольцы, от книги Петра Кропоткина «Хлеб и воля». При своей любви к чтению Строд должен был изучить этот труд, хотя вряд ли сумел бы последовательно изложить его содержание. Он не теоретик, не партийный публицист, но чтобы проникнуться духом библии анархо-коммунизма, достаточно было держать в памяти хотя бы несколько цитат:

«Всякий клочок земли, который мы обрабатываем в Европе, орошен потом многих поколений, каждая дорога имеет свою длинную историю барщинного труда, непосильной работы, народных страданий. Каждая верста железной дороги, каждый аршин туннеля получил свою долю человеческой крови».

«Миллионы человеческих существ потрудились для создания цивилизации, которой мы так гордимся… Даже мысль, даже гений изобретателя – явления коллективные. Искать долю каждого в современном производстве совершенно невозможно».

«По какому же праву может кто-нибудь присвоить себе хотя бы малейшую частицу этого огромного целого и сказать: это мое, а не ваше?»

Справедливость этих воззрений трудно оспорить, но опыт ХХ столетия заставляет скептически относиться к их житейской ценности. У Строда такого опыта не было.

К концу августа 1918 года, после недолгих, но небывало жестоких по отношению к пленным боев на Байкале, все было кончено – белые победили. Каландаришвили ушел на юг, к монгольской границе, а Строд, возглавивший охрану членов Центросибири, вместе с ними и группой красных командиров двинулся на север, в Якутию. У них, как он говорил, «была иллюзия, что там сохраняется советская власть».

Едва ли Строд знал, что дорогу, по которой их повели нанятые в Урульге проводники-тунгусы[8], полвека назад отыскал автор «Хлеба и воли», в ту пору офицер по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Нужно было найти путь к Олекминским золотым приискам, чтобы гонять туда мясной скот из Забайкалья, но все, кто пытался связать между собой два этих «зачаточных центра культурной жизни», бесславно возвращались назад, не сумев одолеть «каменную преграду» Муйского хребта с его «скалистыми вершинами гор, стремительностью потоков и абсолютной безлюдностью».

Предшественники Кропоткина шли с юга на север, а он, по Лене доплыв до Олекминска, с помощью проводника-якута и карты, которую какой-то тунгус ножом вырезал для него на куске бересты, пересек эту горную цепь в обратном направлении. Пройденный им маршрут стал скотопрогонной дорогой, по ней в сентябре 1918 года Строд с товарищами выступил в сторону Олекминска.

В ноябре до цели оставалось немного, но тут от охотника-тунгуса узнали, что в городе – белые, что о беглецах известно, их ищут. Чтобы уйти от преследования, разбились на три группы. Две из них скоро были обнаружены и уничтожены (одну расстреляли на ночлеге прямо сквозь ветви шалаша), однако для Строда конец пути по найденной Кропоткиным дороге не стал концом жизни. Третью группу, в которую он входил, спас от расправы местный фельдшер Селютин, настоявший, чтобы пленников отвели к коменданту Олекминска, эсеру Геллерту, принципиальному противнику смертной казни. Строд на всю жизнь остался благодарен Селютину, и когда через пятнадцать лет тот приедет в Москву учиться на каких-то курсах, на полгода поселит его у себя в квартире.

Больше года Строд просидел в олекминской тюрьме, с падением Колчака вышел на свободу, сам участвовал в охоте на ушедших в тайгу белых, потом вернулся в Иркутск, отыскал Каландаришвили и вновь поступил к нему на службу.

Весной 1920 года тот с двумя конными партизанскими полками, Таежным и Кавказским, воевал против атамана Семенова и японцев в составе Народно-Революционной армии «буферной» Дальневосточной республики (ДВР). Она была создана Москвой, чтобы избежать прямого военного конфликта с Японией. Строд попал в Кавказский полк и через пару месяцев командовал в нем головным эскадроном, как в Северном отряде два года спустя.

Преследуя Азиатскую дивизию Унгерна, партизаны вошли в дымящиеся развалины станицы Кулинга. «Грустно и больно было, – вспоминал Строд, – смотреть на это особенное кладбище, на котором вместо крестов и памятников возвышались почерневшие трубы печей, напоминавшие вместе с обугливающимися, догорающими бревнами, что здесь недавно стояли дома, жили люди».

Унгерн приказал сжечь Кулингу, узнав, что несколько казаков из нее ушли к партизанам. Семьи изменников сожгли вместе с домами. Двери подпирали кольями, и тех, кто пытался выбраться из окон, оглушали и зашвыривали обратно в огонь.

«Вот у одного дома, – продолжает Строд, – кучка казаков разбрасывает обгорелые бревна. Один нагнулся, что-то схватил руками, выпрямился со смертельно бледным лицом, полными ужаса и отчаяния глазами уставился в одну точку, мучительно застонал и, заскрежетав зубами, упал на горячую золу, прижимая к груди потрескавшийся череп ребенка… Возле другого дома казак нашел в погребе сгоревшую жену. Стоит над трупом, называет его самыми ласковыми, нежными словами: «Солнышко ты мое ясное, Авдотьюшка ты моя ненаглядная, лебедушка милая, никогда больше не увижу я тебя, не услышу твоего голоса», – а сам целует кости с кусками уцелевшего на них мяса».

Вскоре заняли родную станицу Семенова, Куранжу. Из окна отведенной ему квартиры Строд увидел «одноэтажный дом с садиком, пустой, с заколоченными окнами и покосившимся, поросшим травой крылечком – он резко бросался в глаза прохожему». Кто-то из партизан прибил к воротам кусок картона с надписью: «Здесь родился палач Забайкалья, атаман Семенов».

Дом, где Строд с товарищами встали на ночлег, находился через улицу. За ужином постояльцам показалось, что старик-хозяин их боится – «у него тряслись руки, на лице можно было прочесть загнанный внутрь и прорывающийся наружу страх». В тот же вечер от соседей узнали, в чем тут дело: старик оказался дядей Семенова, родным братом его отца. Наутро, уезжая, Строд сказал ему, что знает о его родстве с атаманом, и добавил: «Ты, дедушка, можешь спать спокойно, никто тебя не тронет. Твой племянник сам ответит за пролитую им кровь».

Как в Пепеляеве, ни мстительности, ни ожесточения в нем не было, но, в отличие от своего будущего противника, тяготившегося военной службой и не в ней видевшего свое призвание, Строд – человек войны. Он научился ездить верхом не хуже казаков, не раз участвовал в «настоящей кавалерийской рубке», умел подчинять себе людей, мог мгновенно обезоружить и арестовать партизана, который издевательски свистнул в ответ на его командирское приветствие перед строем, при этом к власти как таковой был равнодушен и ценил ее, кажется, прежде всего за то, что давала возможность потакать не чуждой ему слабости к франтовству. Высокий, астеничного сложения, на групповых фотографиях Строд выглядит элегантнее всех, кто сидит или стоит с ним рядом. Лицо спокойно, взгляд холоден, но это не более чем дань эстетике парадных снимков. Нервность, вспыльчивость – причина многих его бед.

В январе 1922 года Строд в составе Северного отряда последовал за Каландаришвили в Якутию и расстался с ним за три дня до его гибели на Техтюрской протоке Лены.

Эсер и корнет

11 июля 1905 года тридцатичетырехлетний дворянин, уроженец Новгородской губернии Петр Александрович Куликовский, бывший преподаватель Сергиевского училища в Санкт-Петербурге, ныне эсер, член Боевой организации, под видом просителя явился в приемную московского градоначальника Шувалова на Тверском бульваре и в упор убил его тремя выстрелами из револьвера. Убийцу приговорили к повешению, но после поданного на высочайшее имя прошения о помиловании смертную казнь заменили пятнадцатилетней каторгой. Шесть лет Куликовский провел в Акатуйской и Зерентуйской каторжных тюрьмах, в 1911 году по амнистии вышел на поселение в Якутскую область, служил в фирме иркутской купчихи Анны Громовой, меценатши и покровительницы ссыльных.

Принадлежавшие ей пароходы ходили по Лене, Алдану, Вилюю, Мае, на них Куликовский объездил всю Якутию. Его статьи появлялись в газетах, но кумиром интеллигентной молодежи он стал благодаря тому, что увлеченно ставил любительские спектакли с учениками реального училища и студентами учительской семинарии. Они собирались у него на квартире, пили чай, обсуждали прочитанное. Куликовский жил один, жена с двумя детьми осталась в Парголово под Петербургом. То ли она не захотела приехать к мужу, то ли он звал ее не слишком настойчиво. Юные актеры стали его семьей и паствой. Педагог по образованию и по призванию, Куликовский пользовался у них громадным авторитетом. Он жил общественными интересами, был красноречив, пылок, бескорыстен, если не считать корыстью пастырское желание власти над душами, и после Февральской революции не захотел уезжать из Якутска. Жена давно стала чужим человеком, дети выросли. В столице его никто не ждал, а здесь, когда большинство политических ссыльных вернулось в Россию, на оскудевшем интеллектуальном фоне Куликовский сделался заметной фигурой. В 1917 году он был избран депутатом Сибирской областной думы от Якутии.

Через пять лет один из его блудных духовных сыновей, Иван Редников, ставший членом ревтрибунала, написал бывшему наставнику письмо с призывом отказаться от борьбы с советской властью[9]. «Вы, – обращался к нему Редников, – уважаемый всей учащейся молодежью города Якутска…»

Отвечая, Куликовский отвлекся от темы и отдался воспоминаниям о чрезвычайно важных для него отношениях с молодыми людьми вроде автора письма. «Для меня было счастьем, – писал этот немолодой и одинокий энтузиаст, – наблюдать в среде учащейся молодежи тот момент их жизни, когда человек становится человеком. И, конечно, проникаешься уважением к молодежи, которой дано в этот период ярко проявлять священную суть жизни – свободомыслие. И я был счастлив, хотя случались моменты грусти, ведь и я был в таком же периоде, но жизненные тучи затуманили зарю молодости и не дали мне стать тем, чем хотелось бы быть», – проговаривался Куликовский о собственных несбывшихся надеждах.

«Душа болит, когда вспоминаешь, что некоторых из этих юношей, – продолжал он, имея в виду тех своих питомцев, кто пошел служить красным, – я знал и любил в них нарождающуюся интеллигентность. Теперь эти юноши без мысли и воли стали автоматами, потрошителями человеческого мяса, стали пустосвятами, твердящими, что только Ленин свят…»

В феврале 1921 года ЧК арестовала в Якутске свыше трех сотен участников «контрреволюционного заговора», из них около ста человек приговорили к исправительным работам, тридцать пять расстреляли. Для города с населением семь-восемь тысяч человек это были колоссальные цифры. Арестованных избивали шомполами, в сорокаградусные морозы держали в нетопленых помещениях, сажали на лед, водили на прогулку босыми. Дворницкий лом применялся как орудие пытки.

Куликовский тогда служил в торгово-закупочном кооперативе «Холбос». Он рад был переждать смутное время подальше от Якутска и принял предложение уехать в командировку за тысячу верст к востоку – руководить постройкой дороги от порта Аян на Охотском море, где скоро высадится Пепеляев, до села Нелькан на реке Мае. По Мае, Алдану и Лене пароходами доставляли в Якутск те грузы, что морем приходили в Аян, но от Аяна до Нелькана их вьючным способом везли на лошадях или оленях. Проложить здесь колесный тракт собирались давно, мешало то отсутствие денег, то война и революция, то разные мнения насчет того, по какому маршруту он должен пройти через Становой хребет. В конце концов за дело взялся «Холбос».

Куликовский обосновался в Нелькане, вел изыскательские работы и неожиданно для себя оказался в эпицентре потрясших Якутию событий – Нелькан стал колыбелью крупнейшего за всю ее историю восстания.

В августе 1921 года из Якутска бежала группа бывших офицеров, служивших в военкомате и других учреждениях. После побега один из советских начальников, по недостатку бдительности принявший их на службу, оправдывался тем, что стал жертвой своего рода оптического обмана: «Они (эти офицеры. – Л. Ю.) сумели завоевать доверие многих коммунистов, так как в дни реакции казались красными в кругу черных, в действительности оставшись теми же белыми».

Возглавил побег военрук Толстоухов. Офицеры направлялись к Охотскому побережью, рассчитывая на каком-нибудь американском или японском судне выбраться во Владивосток, чтобы там вступить в Белую армию или эмигрировать. Из города они выехали будто бы для заготовки фуража на зиму, поэтому погоню выслали с опозданием, и она ни с чем вернулась обратно.

На Алдане беглецы захватили пароходы «Киренск» и «Соболь», на них доплыли до Нелькана и здесь, на складах «Холбоса», нашли до тридцати тысяч пудов мануфактуры, муки и чая. Став обладателями таких богатств, бесценных для страдающей от «бестоварья» Якутии, офицеры решили к морю не идти, а с опорой на этот мощнейший ресурс выступить против большевиков прямо на месте. Куликовский присоединился к ним. Ему предложили возглавить гражданскую власть в Нельканском районе, и он согласился.

Толстоухов набрал в Нелькане пушнины, после чего отбыл с ней во Владивосток, пообещав привести на подмогу казаков. Пушнину он собирался продать, а на вырученные деньги снарядить экспедиционный отряд, но, надо полагать, нашел деньгам другое применение. Больше о нем ничего не было слышно, и советские агитаторы потом напоминали повстанцам эту историю – в том смысле, что офицеры обманут якутов, как Толстоухов обманул их самих.

После его отъезда на первый план выдвинулся самый юный из пришедших с ним офицеров – корнет Василий Коробейников. Красные пренебрежительно именовали его Васькой, но трудно понять, почему этот молодой человек со своим опереточным воинским званием стал командующим повстанческой армией, в лучшие времена насчитывавшей несколько тысяч бойцов. Из спутников Толстоухова он был младшим по чину и возрасту, но стал старшим по положению.

Ни одной фотографии Коробейникова не сохранилось. Никто из тех, кто был с ним знаком, не оставил ни описания его внешности, ни психологического портрета. Лишь один из спутников Пепеляева, мельком видевший его уже после разгрома восстания, не без симпатии отметил, что Коробейников показался ему «отчаянным мальчиком», а у другого мемуариста есть еще более лаконичная характеристика его облика: «невзрачный». Эти два высказывания противоречат одно другому только на первый взгляд. Поставленные рядом, они позволяют увидеть некрасивого, нервного, не уверенного в себе, но амбициозного юношу, пытавшегося доказать свою состоятельность расстрелом нельканских милиционеров.

Бывалые товарищи охотно уступили ему главную роль, надеясь, видимо, им управлять, а в случае нужды сделать его искупительной жертвой, но Коробейников вышел из-под их контроля и стал едва ли не единственным из русских офицеров, кому якуты-повстанцы полностью доверяли. Возможно, этому способствовала доля якутской крови в его жилах или знание им якутского языка.

Для начала Коробейников решил сколотить отряд из тунгусов, обитавших в тайге между Нельканом и Охотским морем. Столетия назад их оттеснили на восток пришедшие с юга тюрки-якуты. Оленеводы и охотники, тунгусы привыкли получать за пушнину все необходимое, но с недавних пор выменивать стало нечего и не у кого. Товары исчезли, купцы лишились права на торговлю, а советские уполномоченные обложили пушной промысел налогом, требовали регистрировать ружья, клеймить добытые меха и даже саму охоту разрешали только тем, кто покупал охотничье свидетельство. Для тунгусов, детей природы, это казалось абсолютно непостижимым, да и денег у них не было. Вдобавок ко всему представители новой власти не желали перед началом пушного сезона снабжать их порохом и другими товарами в долг, как испокон веку делали купцы.

Один из тунгусских предводителей косноязычно и оттого еще более выразительно объяснил, почему они взялись за оружие: «От советской власти очень обиделись, потому встали (восстали. – Л. Ю.). Советский власть приговору очень хорошо, а если попадет внутренность, то очень твердо ведет».

Иными словами, мягко стелет, да жестко спать.

Узнав о появлении офицеров, в Нелькан примчался купец Юсуп Галибаров, раньше торговавший с тунгусами. Он угощал их спиртом, делал щедрые подарки старейшинам и клятвенно обещал, что офицеры восстановят прежние порядки. Под воздействием этой агитации таежные охотники начали вступать в отряд. Жалованье, выплачиваемое чаем и мануфактурой, быстро довело их численность до двух сотен. Стрелки они были отменные. Лучшие, экономя свинец, умели пустить пулю таким образом, что она застревала у белки в черепе и годилась для нового выстрела.

Отбив не слишком настойчивые попытки красных подавить мятеж в зародыше, Коробейников со своим отрядом двинулся на запад, и его маленькое войско стало тем снежным комом, который обрушивает за собой лавину.

Военный коммунизм докатился до Якутии с опозданием и принял дикие формы. Якуты, составлявшие чуть ли не девяносто процентов от трехсоттысячного населения области, не в силах были понять, почему на них обрушились бесконечные поборы под названием «разверсток» или «натурналога». Из-за непрестанных вымогательств слово «коммунар» произносили как созвучное ему якутское хомуйар – жалкий бедняк, собирающий в тайге все, что годится в пищу. Неплательщиков избивали, истязали, а то и расстреливали. Другие повинности именовались «мобилизациями»: «конская мобилизация» означала реквизицию лошадей, «гужевая» – подвод и быков, «трудовая» – бесплатную работу, в том числе на золотых приисках, где якуты подвергались всяческим издевательствам. Их туда угоняли с двоякой целью: обеспечить золотодобычу даровой рабочей силой и создать туземный пролетариат, который в будущем станет опорой режима. Особой жестокостью отличались примкнувшие к красным уголовники («ссыльно-каторжный элемент»), относившиеся к якутам как к низшей расе. Современник писал об этих людях: «Раньше они убивали людей как кошек, а теперь им понадобилась кровь, чтобы отмыть руки от крови».

Аресты тойонов с их окружением дезорганизовали привычную жизнь наслегов и улусов и ударили по всему якутскому населению, включая хамначитов, в чьих интересах это якобы делалось[10]. Репрессии затронули и национальную интеллигенцию – учителей, фельдшеров, наслежных писарей, городских служащих. С началом террора многие из них перебрались из городов в улусы, а с появлением Коробейникова присоединились к повстанцам. Без них восстание 1921 года не слишком отличалось бы от якутских восстаний XVII века, но теперь оно приобрело характер национально-освободительного движения. Коробейников со штабом координировал действия отдельных отрядов, во главе которых стояли белые офицеры. Командирам-якутам присваивались офицерские звания. Сын амгинского тойона Афанасий Рязанский, произведенный Коробейниковым в прапорщики, скроил себе погоны из шитых золотом церковных риз.

Масла в огонь подлила борьба с шаманами. До революции их преследовали как еретиков, теперь – как служителей культа. Отбирали костюмы для камлания, бубны, символические изображения – эмэгэты. Железные и медные атрибуты предписывалось «отдавать на нужды общества», а бубны, былайяхи (колотушки) и деревянные фигурки – сжигать.

«Имеем дело с национальным народным движением, которое приняло очень широкие размеры», – докладывал в Иркутск один из тех, кто сам это движение спровоцировал, и панически заключал: справиться с ним можно «только при почти поголовном истреблении местного населения».

«Фактически, – констатировал якут-коммунист Исидор Барахов, – губбюро РКП (б) встало на этот путь».

Повстанцы были объявлены вне закона, приказывалось в плен их не брать и не расстреливать, а для экономии патронов рубить шашками. Их семьи подлежали аресту, имущество – конфискации. В тех наслегах, где они пользовались поддержкой населения, предписывалось казнить каждого пятого мужчину. Листовки с устрашающими приказами никак не подействовали на неграмотных якутов, зато развязали руки командирам карательных отрядов – началась охота за «шпионами», конфискации обернулись мародерством, женщин-заложниц насиловали. Арестовали такую массу людей, что держать их было негде, на повестку дня встал вопрос об организации концентрационного лагеря.

В результате таких мер восстание не только не пошло на убыль, но к зиме охватило все населенные якутами районы. По словам его участника и будущего противника Строда, учителя Михаила Артемьева, все тогда были «захвачены лихорадочным кошмаром мести друг другу». Повстанцы тоже практиковали террор, и так же, как у их врагов, убитые нередко оказывались жертвами доносчиков, сводивших с ними личные счеты или зарившихся на их имущество. При этом, как всегда в такие времена, с низкими страстями соседствовали самопожертвование и презрение к смерти.

В селе Петропавловском из молодежи создали самооборону. С появлением повстанцев отряд разбежался, один Федор Каменский отстреливался и был схвачен. Когда его вывели на берег Алдана, он, по рассказу односельчанки, сказал руководившему расстрелом купцу Галибарову: «Вы снимете с моего трупа одежду, ею подкупите темных якутов и тунгусов и угоните их на убой. Я не дам вам этого сделать, а лучше утону». Каменский побежал к реке, по нему стали стрелять, но в темноте не попали, а «лед был еще некрепкий, и он утонул».

Четыреста красноармейцев были заперты в селе Амга-слобода, остальные отступили в Якутск, тоже очутившийся в кольце блокады. Большинство учреждений не работало, коммунистов, комсомольцев, членов профсоюза мобилизовали для несения патрульной службы. С Иркутском сносились по радио, с прочими населенными пунктами связи вообще не было – повстанцы, как потом посчитали, спилили две тысячи телеграфных и телефонных столбов.

В марте 1922 года в селе Чурапча, на съезде представителей всех улусов и наслегов было создано повстанческое правительство – Временное Якутское областное народное управление (ВЯОНУ). Чуть раньше аналогичное собрание прошло в Нелькане. На обоих решили просить Приамурское правительство братьев Меркуловых о присылке оружия и военных инструкторов. В Чурапче эту миссию возложили на председателя ВЯОНУ Ефимова, в Нелькане – на Куликовского и якута Попова. Последние двое находились ближе к Охотскому побережью и до Владивостока добрались первыми.

Дух уповании

В Харбине, до приезда мужа, Нина Ивановна с сыном скиталась по чужим углам, Пепеляеву сразу пришлось искать какой-то заработок. Для человека его ранга это было делом не вполне обычным: на востоке России военная власть легко конвертировалась в валюту. Семенов имел счета в японских банках и заблаговременно перевел на них крупные суммы; об одном колчаковском генерале поговаривали, будто он на подставных лиц купил доходный дом в Харбине, о другом – что в порту Тяньцзина стоит принадлежащая ему паровая яхта, о третьем – что в ряде солидных фирм есть доля его капитала. Иногда такие обвинения сочинялись в редакциях просоветских газет, чтобы дискредитировать влиятельных в эмиграции людей, но о Пепеляеве подобных слухов никто не распускал – им бы просто не поверили.

«Сбережений», как эвфемистически называли вывезенные из России казенные деньги, он не имел и первое время разгружал дрова на пристани. «Любит физический труд», – отзывался Пепеляев об одном офицере, что в его устах было наивысшей похвалой, но любовь к такому труду как форме отдыха – одно, а необходимость содержать им семью – совсем другое. Осенью он подыскал место чертежника, потом купил в рассрочку двух лошадей и на пару с бывшим ординарцем, прапорщиком Емельяном Анановым, начал зарабатывать ломовым извозом.

Работа была тяжелая, часто грязная, но давала средства для скромной жизни. По заказам напарники ездили через день, в очередь. К ним присоединилась группа офицеров, возникла извозчичья артель, а для солдат Пепеляев организовал артели грузчиков и плотников. С той же целью он создал «Воинский союз», прообраз будущего РОВСа, но от должности председателя отказался, уступив ее другу, генералу Евгению Вишневскому.

В апреле 1922 года Нина Ивановна родила второго сына, Лавра. Жили не в центре Харбина, а в лежавшем за городской чертой поселке Модягоу, где квартиры были дешевле. Эмигрантских собраний Пепеляев не посещал, ни в каких политических обществах не состоял. Свободное время проводил с семьей, рыбачил, читал; чтение он называл среди занятий, которым хотел бы отдаться в мирной жизни. Познакомившийся с ним впоследствии краском Степан Вострецов говорил, что особенно хорошо Пепеляев знал «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана. О других его любимых авторах ничего не известно. Ни одной литературной цитаты в его дневнике нет, кроме примененной к себе и товарищам по Якутскому походу фразы Горького о «безумстве храбрых».

Зато, начав вести дневник, он в первой же записи зафиксировал свои убеждения: «Я не партийный. Даже не знаю, правый или левый. Я хочу добра и счастья народу, хочу, чтобы русский народ был добрый, мирный, но сильный и могучий народ. Я верю в Бога. Верю в призвание России. Верю в святыни русские, в святых и угодников. Мне нравится величие русских царей и мощь России. Я ненавижу рутину, бюрократизм, крепостничество, помещиков и людей, примазавшихся к революции, либералов. Ненавижу штабы, генштабы, ревкомы. Не люблю веселье, легкомысленность, соединение служения делу с угодничеством лицам и с личными стремлениями. Не люблю буржуев. Какого политустройства хочу? Не знаю… Республика мне нравится, но не выношу господство буржуазии».

И дальше: «Меня гнетут неправда, ложь, неравенство. Хочется встать на защиту слабых, угнетенных».

Наконец последнее, что он счел необходимым написать о себе на первой странице дневника: «Противны месть, жестокость».

В середине 1990-х издатель и мемуарист Семен Самуилович Виленский, сидевший в лагере на Колыме вместе со старшим сыном Пепеляева, дал мне его адрес. Всеволод Анатольевич жил тогда в Черкесске. Мы с ним начали переписываться, и в одном из писем он прислал мне ветхий тетрадный листок с карандашным рисунком отца: поскотина из жердей за деревенской околицей, елки, месяц в ночном небе, глазастый зайчик с умильно воздетой передней лапкой. Вверху по-детски коряво выведено: «От папы. Вова (домашнее имя Всеволода, старшего сына. – Л. Ю.). 22 марта 1921 года».

На обороте – четверостишие, написанное взрослой рукой, но не рукой Пепеляева:

- Папа наш с открытым воротом,

- С утомленной головой,

- Ходит он с термометром,

- Думу думает все он.

Дату поставил Севочка, рисовал его отец (во время болезни, раз ходил с термометром), а стишок, должно быть, сама или вместе с сыном сочинила Нина Ивановна. Тогдашнее настроение мужа передано ею не без иронии, но со знанием дела: смешное слово «дума» применительно к Пепеляеву употребляла не она одна. Люди, знавшие его по Харбину, вспоминали «грузного, небрежно одетого человека в потасканных шароварах защитного цвета, в толстовке, в серой, надетой по-военному, немного набок, шляпе». По улицам он ходил «медленной развалистой походкой, и на лице у него словно бы застыла тяжелая, мучительная, неразрешимая дума».

«Душой я отошел от Белого движения, – писал Пепеляев об этом периоде своей жизни, – порвал с ним всякую связь, мучительно искал ответов на вопросы: в чем спасение Родины? Как примирить вражду русских? Что сделать, чтобы улеглись волны революционного моря?»

Популярного генерала стремились привлечь на свою сторону и белые, и красные. Друживший с ним колчаковский журналист Николай Устрялов объяснял это просто: «Все нуждались хоть в одном честном имени».

Из Благовещенска приезжал старый товарищ, полковник Буров, ныне командир краснопартизанского отряда, от имени правительства ДВР предлагал командную должность в Народно-Революционной армии. Пепеляев готов был сражаться с японцами и «японской болванкой» Семеновым, но Япония эвакуировала войска из Читы и Хабаровска, а воевать против бывших соратников не позволяли, по его словам, «моральные соображения».

Генерал Вержбицкий зазывал в Приморье, обещал крупный пост в Белоповстанческой армии. Пепеляев ответил: «Пока народ не возьмет знамя борьбы в свои руки, действия отдельных армий успеха иметь не будут… Тяжело сидеть в бездействии, но звать людей на дело, в успех которого не верю, я не могу».

В то время, когда он рисовал сыну зайчика, Западную Сибирь охватили крестьянские восстания. Недавно сибирские мужики боролись против Колчака, а теперь не признали и большевиков, из чего Пепеляев делал вывод, что ни белые, ни красные не способны постичь народный идеал жизнеустройства, поэтому его долг – «влиться в народ, понять его нужды, его чаяния и служить народу». Как он однажды выразился, им овладел «дух упований» – надежда, что из этих стихийных мятежей родится новый порядок русской жизни. «Настроения мои, – вспоминал Пепеляев, – были такими: я хочу мира, счастья Родине, хочу, чтобы люди стали братьями, но в Сибири борьба не прекращается – восстания в Ишиме, в Петропавловске. Приезжие говорили, что в Сибири голод, жестокость карательных отрядов, крестьяне разбегаются из деревень в леса. Власть только грабит и не может устроить нормальной жизни… Создавалась картина полной гибели Родины и народа».

И переходил к самому себе: «Считал неверным пользоваться личным благополучием, когда гибнет родная Сибирь, а может быть, и Россия».

Устрялов подтверждает: «Он все упорнее твердил, что если начнется народное движение против советской власти, не сочтет себя вправе стоять в стороне. “Друзья” же старались заставить его всякую ничтожную крестьянскую вспышку в Сибири принимать за начало широкого движения».

Под «друзьями» (кавычки выдают отношение к ним Устрялова) понимались областники из «Сибирского комитета», руководимого старым народником Анатолием Сазоновым. Пепеляев сблизился с ними в Харбине. Самыми заметными членами этого кружка были журналист Валериан Моравский, эсер и партизан (белый, красный, опять белый) Николай Калашников и японист Мстислав Головачев, в силу профессии ставший главой МИДа в полностью зависимом от японцев Приамурском правительстве братьев Меркуловых.

В 1917 году Сазонов и Моравский заседали в Сибирской думе, где Якутию представлял Куликовский, и теперь, явившись во Владивосток просить о военной помощи повстанцам, он обратился за содействием к старым знакомым. Тщеславный несмотря на возраст Сазонов решил, что судьба посылает ему шанс осуществить лелеемый им проект создания «буферной», вроде ДВР, но не просоветской, а прояпонской Сибирской республики с Якутией как временной опорой ее государственности и самим собой в роли не то премьер-министра, не то идеократического диктатора. Через Головачева он составил Куликовскому протекцию у Меркуловых и организовал его встречу с Пепеляевым, которого соответствующим образом настроил.

Встреча состоялась во Владивостоке. Куликовский сумел найти ключ к сердцу «мужицкого генерала», рассказав ему о страданиях якутов и напирая на то обстоятельство, что ВЯОНУ – орган демократический, представляющий большинство населения.

«Власть эта – народная, опирающаяся на весь народ, и вот народ зовет всех сочувствующих народу помочь ему спастись от уничтожения. Это меня увлекло», – рассказывал Пепеляев, какое впечатление на него произвел рассказ Куликовского. Он не замечал, что от слова «народ» здесь рябит в глазах.

Сазонов, хотя ему перевалило за семьдесят, объявил, что лично возглавит Якутскую экспедицию. В конце концов, он снизошел к просьбам соратников, милостиво согласившись поберечь себя для будущих свершений и остаться дома, но приставил к Пепеляеву двух своих комиссаров: теоретик кооперации Афанасий Соболев, о котором Устрялов отзывался как о «необыкновенно бестолковом и самодовольном доморощенном экономисте», стал начальником информационно-политического отдела Сибирской дружины, а «трудовик» Герасим Грачев – его единственным сотрудником.

15 июля 1922 года Пепеляеву исполнился тридцать один год. Незадолго до того он вернулся в Харбин после встречи с Куликовским, и в день рождения на квартире у него собрались близкие товарищи по Сибирской армии. Среди них – его бывший адъютант, поручик Малышев. Он лишь недавно перебрался в Харбин из Хайлара, где преподавал в русской школе при КВЖД.

В 1918 году Малышев добровольцем вступил в Средне-Сибирский корпус, участвовал в боях за Пермь. После взятия города в пермской газете «Освобождение России» появилось данное им объявление: «Буду весьма признателен тому, кто сможет одолжить мне на некоторое время “Критику чистого разума” Канта, которую по прочтении обязательно возвращу». И адрес, куда послать книгу: «Действующая армия, 3-й Барнаульский стрелковый полк, поручику Малышеву».

При таких интересах сын врача из Барнаула, юрист с дипломом Санкт-Петербургского университета и поэт Леонид Малышев за все время Гражданской войны не поднялся в чинах выше поручика, зато стал любимым адъютантом Пепеляева и, следовательно, желанным для него собеседником. Похоже, вторая из его ролей не вытекала из первой, а ей предшествовала. Они были ровесники, Пепеляев тоже писал стихи, и это, в числе прочего, могло их сблизить.

Через год, на допросе, Малышев показал: однажды вечером, за день или за два до своих именин, к нему на квартиру зашел Пепеляев и сказал, что решил принять предложение Куликовского помочь якутам, которые находятся «в кошмарном положении». Он не скрыл от друга «тяжелые моменты» предстоящей экспедиции и свои по этому поводу «переживания», но Малышев сразу, без малейших колебаний, вызвался отправиться с ним.

С той же целью Пепеляев нанес визиты еще кое-кому из бывших подчиненных (он предпочитал слово «сослуживцы»), а более широкий круг был посвящен в его замысел на именинах. За столом, «после чая», рассказывал Малышев, именинник объявил, что намерен собрать отряд в помощь Якутскому восстанию, скоро начнется запись добровольцев. Это стало сенсацией для всех, кроме самого Малышева, еще троих-четверых посвященных и хозяйки дома. Очевидно, к тому времени ее сопротивление было сломлено. Не присутствовать на дне рождения мужа она не могла, и если он сообщил о своем решении при ней, значит, Нина Ивановна была в курсе его намерений и с ними смирилась. Можно лишь догадываться, во что обошлось это им обоим.

Малышев не говорил, как были восприняты слова хозяина дома, но судя по тому, что и он, и остальные гости скоро окажутся в Якутии, новость встретили с воодушевлением. Однако сам Пепеляев настроен был не слишком оптимистично. Устрялов, видевший его незадолго до отъезда, не почувствовал в нем «горячей веры в успех», и все же он не отказал Куликовскому, как отказывал Бурову и Вержбицкому – при том, что ницшеанской страсти к войне не питал, в дневнике писал о ней как о «сплошном кошмарном ужасе» и признавался: «По совести скажу, не военный я человек, хотя всю жизнь в военной службе».

Его убедили во всенародном характере Якутского восстания, и он уже не мог не сделать того, о чем постоянно «твердил» и что считал своим долгом. Это, по Устрялову, было следствием присущей ему «чарующей цельности», но прав и Строд, менее возвышенно объяснявший, почему Пепеляев ввязался в эту авантюру: «Якутское восстание для Пепеляева – фиговый листок, под которым скрывалось желание еще раз помериться силой с Советами».

Впервые за два с лишним года перед ним открылась перспектива действовать абсолютно самостоятельно: подчинение Дитерихсу было формальным и, как негласно подразумевалось, временным. Сибирская дружина не равнялась по штатной численности даже полку, но поскольку ей предстояло стать костяком будущей армии, Пепеляев возглавил ее в ранге не командира, а командующего. Само это слово обещало больше, чем вслух говорилось о целях экспедиции.