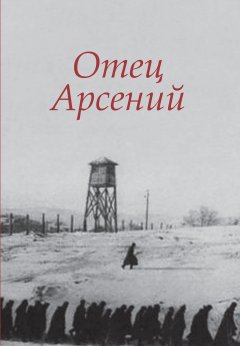

Отец Арсений

© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2004

Предисловие

В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена «культа личности».

Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.

Они страдали и умирали за свою веру, за то, что не отреклись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их.

«Положить печать на уста своя» – значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть этих мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле.

Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми.

Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящий силу веры древних христиан-мучеников.

В этих воспоминаниях предстает пред нами один, только один из многочисленных подвижников. А сколько было их, погибших за нас!

Двадцать веков копило человечество знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке люди отобрали из арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого было достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям, и познать – что такое настоящий христианин.

Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому сообщить, что мне удалось узнать о жизненном пути о. Арсения, я посчитал своим долгом.

Для того чтобы собрать драгоценные сведения об о. Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, и воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его.

Духовные дети о. Арсения были многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него, был ли это город, где он, ученый-искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину, деревня, где он был в ссылке, затерянный в бескрайних лесах Севера маленький городок, или страшный лагерь «особого режима».

Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные – старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним. Да! Многие, узнав его, шли за ним.

Каждый, знавший о. Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем.

Встречаясь с о. Арсением, я старался узнать о его жизни, но, хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал: «Так ли это было?» и он всегда говорил мне: «Да, было», – но обязательно добавлял: «Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа».

Часто по нескольку раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминаний некоторые соБыт. сдвинуты мною во времени, переменены названия мест и имен почти всех участников, так как многие еще живы, а время переменчиво.

Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему изложению, но воссоздавшие образ и жизнь о. Арсения.

Начиная свою работу, я не представлял вначале, какой соберу материал и объем книга, но теперь отчетливо вижу, что будет три части: «Лагерь» – первая часть, и Вы прочтете ее сейчас, вторая часть – «Путь», в которую войдут отдельные письма, воспоминания, рассказы людей, знавших и знающих о. Арсения. Вторая часть написана, но требует доработки, а для третьей части собран многочисленный материал, над которым надо еще много работать. Молю Господа помочь мне.

Было бы самонадеянным говорить: «Я написал, я собрал». Писали, собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающие и любящие о. Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого возрастил и поставил на путь веры о. Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга человеку, спасшему меня и давшему мне новую жизнь.

Прочтя записки, помяните о здравии раба Божия Александра, и это будет мне великой наградой.

Часть первая

Лагерь

Лагерь

Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперед.

Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю.

Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутой между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов.

Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки.

Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, снова падали на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой.

Лучи некоторых прожекторов обшаривали пространство за пределами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег.

Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго, ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину.

Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва один, у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с «воспитателями», надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными.

Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди и по четыре человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных.

Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок.

Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе.

Темнота медленно светлела, наступал серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий, колючий снег.

За пределами лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало.

Костры горели и днем и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму.

Барак

Лагерь «особого режима» ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для поверки, строились. Раздавались крики, ругань, кого-то били.

Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они на раздачу «пайки» и оттуда к месту работы.

Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполняли его.

Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты.

Двадцать семь градусов мороза и порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работы заключенным, но и сопровождавшей их и тепло одетой охране.

Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, выходили на улицу со страхом, их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством.

Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд стал невыносим. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере «особого режима», все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли «врагов народа» и уголовников, преступления которых карались только смертью – расстрелом и заменялись им заключением в «особый», из которого выход был почти невозможен.

Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас «зек» – заключенный № 18376 – попал в этот лагерь полгода тому назад и за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти.

На спине его телогрейки, шапке и рукавах был нашит лагерный номер – 18376, что делало его похожим, как и всех заключенных, на «человека-рекламу».

Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь.

Отец Арсений был постоянным барачным «дневальным», колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам.

«Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного», беспрерывно повторял он, совершая свою работу.

Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в «зону» не давали, поэтому он колол поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом.

Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках о. Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно.

Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать – все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь – надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют.

Бить в лагере умели и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали «отводя душу», скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением.

«Господи! Помилуй мя грешного. Помоги мне. На Тя уповаю, Господи и Матерь Божия. Не оставьте меня, дайте силы», – молился о. Арсений и, изнемогая от усталости, охапку за охапкой переносил к печам дрова.

Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко: дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера о. Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав: «Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро ими разожгу». Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой.

Подошло время разжигать печи, запоздаешь не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся о. Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного, – и добавляет: – Да будет воля Твоя».

Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет, как растапливать печи – не придумаешь.

Пока о. Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный, старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал.

О своих делах не рассказывал, а за то малое, что следователь узнал, дали «вышку» – расстрел, да заменили «особым», что для старых уголовников иногда было хуже «вышки». Расстрел получил и сразу отмучился, а в «особом» смерть мучительная, медленная. Те, кто из «особого» случайно выходили, становились полными инвалидами, поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в том, что били политических и своих же уголовников насмерть.

Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам – и готов несчастный случай, а там – веди следствие.

Звали старика «Серый», по виду ему можно было дать лет шестьдесят, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шутками, а кончал руганью, издевательством, побоями.

Увидал, что о. Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул: «Чего, поп, ищешь?» – «Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили, вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать – ума не приложу».

«Да, поп, без растопки тебе хана», – ответил Серый. «Народ, с работы придя, замерзнет, вот что плохо, да и меня изобьют», – проговорил о. Арсений.

«Идем, поп! Дам я тебе растопку», – и повел о. Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница.

Мелькнула у о. Арсения мысль: шутку придумал Серый, знал он его характер и помощи от него не ждал. «Бери, о. Арсений, бери, сколько надо».

Стал о. Арсений собирать сушняк и думает: «Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать: «Поп вор!», но тут же удивился, что назвал его Серый «отец Арсений». Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк. «Больше бери, о. Арсений! Больше!» Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за о. Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а о. Арсений поклонился Серому и сказал: «Спаси тебя Бог». Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевай только забрасывать дрова, носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять, и опять носил дрова.

Время подходило к трем часам дня, печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным.

Несколько раз в барак заходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы, а при одном заходе в барак увидел он на полу щепку ударил о. Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили о. Арсения, в голове шумело от слабости и усталости, сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело. «Господи! Господи! Не остави меня», – шептал о. Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров.

Больные

В бараке о. Арсений был не один, там оставались еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий «филонил», нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: «Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу – в рыло дам», – и тут же опять сразу засыпал.

Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу их не взяли, все было переполнено. Часов в двенадцать зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к о. Арсению: «Дойдут скоро, мрут сейчас много. Холода». Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть в «особом».

Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему сказал: «Не играй придурка, завтра тебе на работу а «пересолишь» – за членовредительство в карцере отдохнешь».

В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака о. Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и, чем мог, помогать.

«Господи Иисусе Христе! Помоги им, исцели. Яви милость Твою. Дай дожить им до воли», – беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарство, которое фельдшер небрежно бросил больным. В «особом» основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней.

Одному, наиболее тяжелому и физически слабому больному, о. Арсений дал кусок черного хлеба это была четверть его собственного дневного пайка.

Размочив хлеб в воде, он стал кормить больного, тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на о. Арсения, оттолкнул его руку, но о. Арсений шепотом сказал: «Ешьте, ешьте себе с Богом». Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: «Ну тебя с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну – что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись».

Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака.

Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду, у одной из печей. Чего убирать-то, вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помог.

Собрался было «нарубить» дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до поверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался – придут люди с мороза, отогреются и отдохнут.

Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет тридцать. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными «Веселый».

«Ты что, поп, барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь. Я тебе, шаман, покажу», – и, засмеявшись, ударил о. Арсения наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел.

Вытирая кровь, о. Арсений повторял слова молитвы: «Господи, не остави меня грешного, помилуй».

Филонивший Федька сказал: «Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что – и сам не знает». Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: «Поверка, встать».

С нар соскочил Федька, а о. Арсений вытянулся с метлой, которой только что подметал барак.

«Кто еще в бараке?» – кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался.

«Двое освобожденных, лежачих больных, и третий на выписке, ходячий».

Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако, подойти побоялся – а вдруг зараза какая.

«Ты смотри, поп, чтобы порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь», – и, скверно ругаясь, вышел. День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмерзшие, усталые, озлобленные, обессиленные и, добравшись до нар, почти в беспамятстве валились на них.

С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами.

Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно, те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды.

Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме.

Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайки, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные постоянно мечтали о еде как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода.

Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полу гнилые и почему-то часто пахли керосином.

И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, мог быть отнят, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его.

Отец Арсений, попав в «особый», часто лишался обеда, но никогда на роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться.

Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечерню, утреню, акафист Божией Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так, бывало, всю ночь молясь, утром встает – и как будто силы есть, спал и сыт.

Духовных детей у о. Арсения было много и на воле, и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в «особый», все кончилось.

В «особый» переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, от установленного режима.

Духовные дети о. Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь «особого режима» – «не значится».

…Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке о. Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других «шарашили».

Двум лежачим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да о. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху.

Придя в барак, о. Арсений стал кормить больных: нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому.

Дней через пять пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все это время о. Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка.

Что это за люди, о. Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы о. Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и, если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а о. Арсений и не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь!

Как-то от одного больного о. Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову еду или лекарство, о. Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Сазиков проговорил: «Молишься, папаша! Грехи замаливаешь и нам поэтому помогаешь. Бога боишься! а ты Его видел?»

Посмотрел о. Арсений на Сазикова и с удивлением произнес: «Как же не видел, Он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с Вами».

«Да что, ты, поп, говоришь, в этом бараке – и Бог!» – засмеялся Сазиков. Посмотрел о. Арсений на Сазикова и тихо сказал: «Да! Вижу Его присутствие, вижу, что душа ваша хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой, Серафим Саровский, тебя не оставит».

Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал: «Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу – откуда?»

Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя: «Господи! Помилуй мя грешного». Время шло, работы надо было сделать много, и, совершая ее, читал о. Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечерню, утреню, иерейское правило.

Второй больной, из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие.

Революцию Октябрьскую «делал», член партии с семнадцатого года, Ленина знал, армией командовал в 1920 г., в ЧК занимал большой пост, приговоры «тройки» утверждал, а последнее время в НКВД работал членом коллегии, а теперь и его послали умирать в лагерь особого назначения.

В бараке репрессированные разные были, одни за глупое слово умирали, большинство попало по ложным доносам, другие за веру, третьих – идейных коммунистов – кому-то надо было убрать, так как стояли им «поперек дороги».

Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть в «особом». Всем!

Был идейным и Авсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил о. Арсений этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор о. Арсению утверждал Александр Павлович.

Когда постановление «тройки» о расстреле о. Арсения «за контрреволюционную деятельность» и о замене расстрела пятнадцатью годами «лагеря особого режима» зачитывали, фамилия эта запомнилась.

Авсеенков был уже не молод, с виду лет около сорока-пяти-десяти, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток, в лагере ему было труднее многих.

Голод, изнурительная работа, избиения, постоянная близость смерти – бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренно верил тогда, подписывая приговоры, на основании решения «тройки», что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно «враги народа».

Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, он отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чудовищное, послав на смерть множество невинных людей.

Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял.

Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Авсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся.

В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер.

Привязался Авсеенков к о. Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил о. Арсению:

«Душа-человек Вы, о. Арсений (в бараке большинство заключенных звало о. Арсения – «отец Арсений»), – вижу это, но коммунист я, а Вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с Вами, так сказать, идеологически».

Отец Арсений улыбнется и скажет:

«Э! Батенька! Чего захотели, бороться. Вот боролись, боролись, а лагерь-то Вас с Вашей идеологией взял да и поглотил, а моя вера Христова и там, на воле, была и здесь со мною.

Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и Вам поможет!»

А как-то раз сказал: «Мы с Вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил».

«Ну! Уж это Вы, о. Арсений, что-то путаете. Откуда я мог Вас знать?»

«Знали, Александр Павлович. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего – верующих – сотнями тысяч высылали, церквей видимо-невидимо позакрывали, так я тогда по Вашему ведомству первый раз проходил.

Первый приговор Вы мне утвердили в 1939 году, опять же по Вашей «епархии». Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо Вам, расстрел «особым» заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам, все Вас дожидался, ну наконец и встретились.

Бога ради не подумайте, что я хочу упрекнуть Вас в чем-то, во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни – капля воды, которую Вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в Его руках».

Попик

Жизнь и работа в лагерях нечеловеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось.

Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи.

На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно.

«Особый» жил страхом, насилием, голодом, но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить.

Авсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу что в среднем больше двух лет редко кто выживал в «особом», и думал: а сколько еще осталось ему? В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи, и тогда в бараке невольно возникали «землячества», состоящие из людей этих профессий.

Все были забиты, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах.

Особенно жаркими были споры, возникавшие по любому поводу, люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений.

Отец Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а о. Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться.

Интеллигенция барака относилась к о. Арсению снисходительно. «Одно слово попик, да еще притом весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому так и в Бога верит, другого-то ничего нет за душой». Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в бараке человек десять-двенадцать художников, писателей, искусствоведов, артистов.

Придут, бывало, с работ, в «столовую» сбегают, отдохнут, пройдет поверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры: о театре, литературе, медицине, искусстве, – оживятся, спорят.

Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его.

Говорил «высокий» веско, со знанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся о. Арсений, а «высокий», как оказалось впоследствии, искусствовед и профессор, снисходительно обратился к о. Арсению:

«Вы, батюшка, очень верующий и духовного звания, так не скажите ли нам, как Вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой, и есть ли такие связи?» Сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Сидевший невдалеке Авсеенков и слышавший этот разговор тоже невольно улыбнулся.

Таким нелепым показался всем этот вопрос, заданный о. Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться.

Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким был о. Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, вопрос выслушал, усмешки заметил и сказал:

«Сейчас, я сейчас, только вот дело доделаю», – и побежал дальше.

«А попик-то не дурак, от срама сбежал». «Да, русское духовенство всегда было некультурным», – бросил кто-то фразу.

Минут через десять к группе интеллигентов подошел о. Арсений и, прервав лекцию «высокого», сказал:

«Кончил я дела свои, прошу Вас повторить вопрос». Профессор посмотрел на о. Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежд, неучей-студентов, и размеренно произнес:

«Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как Вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать.

О сокровищах Суздаля, Ростова Великого, Переяславля Залесского, Ферапонтовом монастыре, возможно, слышали? Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете, так вот и скажите, как оцениваете все это с точки зрения связей».

Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь.

Отец Арсений как-то выпрямился, даже внешне изменился и, взглянув на профессора, произнес:

«Взгляды на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существуют самые различные. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и Вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили, но ряд Ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что Вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что Вы так пространно излагали в статьях Ваших и книгах.

Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православия и в основном придерживаетесь мнения, что только экономические и социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние – на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия было решающим фактором на русский народ и его культуру, начиная с десятого по восемнадцатый век.

Восприняв в десятом веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ее в виде книг, живописи – икон, первых образцов возведенных греками храмов, строя богослужения, описания житий святых, – русскому народу, и это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры.

Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери, а разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвели иконопись и живопись?

Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых Его.

Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовно и внутренне образ, запечатленный в виде изображения. В этом овеществленном символе видел православный образ того, к кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукою художника-иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец.

Русский иконописец древний никогда не подписывал своим именем своих икон, ибо считал, что не рука, а душа его с благословения Божия создавала образ, а Вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок.

Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и западную Мадонну, и Вам сразу бросится в глаза огромная разница.

В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия; в иконах Запада дама – женщина, одухотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется Божественная Сила и благодать, это только Женщина.

Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери, и Вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение».

Отец Арсений воодушевился, как-то весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно.

Называя иконы, давая пояснения, он раскрыл душу русской древней живописи и, перейдя к архитектуре, на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы показал связи ее с православием.

Ответ свой о. Арсений закончил словами: «Строя церкви, русский человек во Славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога».

Говорил о. Арсений часа полтора, и слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, съежился как-то весь и спросил:

«Простите! Откуда Вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь Вы священник?»

«Любить надо Родину свою и знать ее. Надо, как изволили сказать о духовенстве, чтобы попик понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, показывал им правду и истину в их незапятнанном виде, ибо, профессор, многие люди, и Вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа».

Профессор еще более переменился и спросил: «Кто Вы? Фамилия Ваша?»

«В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас о. Арсений, как и Вы, заключенный «особого». Профессор подался вперед и с трудом проговорил:

«Петр Андреевич! Извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих, встретится со мною здесь под видом священника и я задам ему глупый вопрос.

Несколько лет не было слышно о Вас, только статьи и книги рассказывали Ваши мысли, и я еще год тому назад вступал с Вами в полемику, лично не зная Вас. Как Вы, известнейший ученый, стали духовным лицом?»

«Потому и стал о. Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем и, будучи о. Арсением, особенно понял, что попику надо много знать. А если говорить о русских попах, то Вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское иго.

Действительно, в XVI–XVII веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светочи русской церкви озаряли ее небосклон, а до этого было оно главной силой Руси».

Сказал и пошел, а профессор и все стоящие, и в том числе Авсеенков, остались стоять, пораженные и удивленные.

«Вот тебе и попик блаженненький, товарищи!» – произнес кто-то из слушавших интеллигентов, и все стали молча расходиться.

Авсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала смотреть и относиться к о. Арсению совершенно по-другому. Понятия Бог, наука, интеллигент для многих стали сближаться. Авсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в «особом» пытался жить обособленно от окружающих его людей, потом сблизился с некоторыми из них, но, увидя, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей.

Свою прежнюю жизнь Авсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, и их заменили приказы, стандартные прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом, массой людей он утерял, доклады и газетные статьи – вот что заменило ему живого человека.

Соприкасаясь с заключенными, увидел Авсеенков жизнь подлинную, невыдуманную, настоящую. К о. Арсению тянулся Авсеенков, необычное отношение ко всем без различия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах и, как теперь он узнал, глубокая интеллигентность и образованность покорили его.

Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от о. Арсения, но в то же время что-то необъяснимо притягивало его.

С о. Арсением чувствовал он себя хорошо, трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал.

Сазиков Иван Александрович оказался старым известным уголовником. Был он человек властный, жесткий, уголовную братию знал хорошо и вскоре подчинил себе весь барак и, конечно, установил связь со всеми уголовниками лагеря. Слово его было законом, боялись его, но в дела барака вмешивался он мало и как бы стороной.

В первые месяцы после своего выздоровления отдалился он от о. Арсения и вроде бы замечать не стал, но, повредив как-то себе сильно ногу, пролежал пять дней в бараке, рана стала загнивать, и создалась опасность потери ноги. Освобождение продолжали давать, но положение не улучшилось, и вторично выходил Сазикова о. Арсений.

Попробовал Сазиков дать о. Арсению подачку, но о. Арсений, улыбнувшись, сказал: «Не ради вознаграждения Вам делаю, а ради Вас – человека, ради Вас самого».

Помягчал Сазиков к о. Арсению, мимоходом вроде бы и о своей жизни рассказывал, а однажды вдруг сказал: «Не верю я людям, а попам, говорят, и совсем верить нельзя, а Вам, Петр Андреевич, верю. Не продадите. В Боге своем живете, добро делаете не для своей выгоды, а ради людей. Мать у меня такая же была!» Сказал и пошел.

«Прекратите сие»

Холода стояли страшные, заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много, население барака постоянно обновлялось.

Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные, а тут еще при раздаче хлеба уголовники два дня подряд отнимали у политических весь паек. На второй день к вечеру, после кражи и после закрытия барака, произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба.

Во главе политических встал Авсеенков, несколько бывших военных и человек пять из интеллигенции, а у уголовников – Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил не одного человека, любил играть в карты на жизнь человеческую. Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают: «Брали и брать будем», – прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи.

Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья, а некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили.

Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим.

Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить: «Помогите! Помогите, Иван Александрович! Режут людей. Кровь кругом. Господом Богом прошу Вас, остановите! Вас послушают!»

Сазиков засмеялся и сказал: «Меня-то послушают, ты вот своим Богом помоги! Смотри! Твоего Авсеенкова Иван Карий сейчас прирежет. Двоих-то уже уложил. Бог твой, поп, ух как далек!»

Смотрит о. Арсений – кровь на людях, крики, ругань, стоны, и так все это душу переполнило болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал: «Именем Господа повелеваю – прекратите сие. Уймитесь!» И положив на всех крестное знамение, тихо произнес: «Помогите раненым», – и пошел к своим нарам.

Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится.

Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненный. Сазиков подошел к о. Арсению и сказал:

«Простите меня, о. Арсений. Усомнился я в Боге-то, а сейчас вижу – есть Он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в Него. Простите меня, что смеялся над Вами!»

Дня через два, придя с работы, подошел Авсеенков к о. Арсению и сказал: «Спасибо Вам! Спасли Вы меня, спасли! Бесконечно Вы в Бога верите, и я, смотря на Вас, тоже начинаю понимать, что есть Он».

Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю, другие приходили им на смену.

Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал.

В бараке, населенном людьми самыми разными по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, о. Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни.

Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многим душу, и, был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра.

Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Авсеенков сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии? Их незримо соединял о. Арсений.

Вызов майора

Надзиратель Веселый днем, когда барак бывал пуст и о. Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить «поверку барака» и придираться ко всему, а в этот день, зайдя раза три, беспрерывно матерился, ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру о. Арсения вызвали в «особый отдел».

Вечерний вызов считался плохим признаком. Говорили, что начальником «особого отдела» назначили нового майора. «Особый отдел» в лагере «особого режима» был страшен заключенным.

Вызовы в «особый отдел» всегда сопровождались неприятностями: снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать «сексотом» – секретным сотрудником и за отказ били нещадно. Били и при допросах, единственно, когда не били – это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения.

Заключенные боялись «особого отдела», работало в нем человек двадцать пять сотрудников – в основном «проштрафившиеся» где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода «исправления». Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением, – «признаешься во всем».

Отца Арсения «принимал» лейтенант лет двадцати семи. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов: имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики: «все знаем», «давай рассказывай», угрозы, после чего предъявлялась главная цель вызова: «Давай показания о своей агитации в лагере».

Ответив на стандартные вопросы, о. Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал: «Сейчас через майора пропустим, заговоришь», – и, выругавшись, вышел.

Минут через десять вернулся и повел к майору – начальнику «особого отдела». Отец Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо.

«Оставьте нас», – приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело о. Арсения.

Отец Арсений стоял и молился: «Господи, помилуй мя грешного!»

Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно, простым, доброжелательным тоном сказал: «Садитесь, Петр Андреевич! Это я приказал вас вызвать».

Отец Арсений сел, повторяя про себя: «Господи! Помилуй мя грешного! Уповаю на Тебя!» И при этом подумал: «Сейчас начнется».

Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на о. Арсения и на вклеенную в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги: «Возьмите, записка Вам от Веры Даниловны, жива и здорова. Прочтите».

«Дорогой о. Арсений! Милость Господа не имеет пределов. Он сохранил Вас. Ничему не удивляйтесь. Доверьтесь. Молитесь о нас, грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера».

Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей о. Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове «молите» одна из букв делалась измененной.

«Господи! Благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость!»

Майор взял записку из рук о. Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений – от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние о. Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на о. Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой залатанной телогрейке и ватных брюках.

Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлое у старика большое: «выходец» из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в Союзе и за рубежом, автор глубоких исследований по древней русской живописи и архитектуре и одновременно иеромонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали «органы», не распалась даже после его ареста.

И этот старик, живя когда-то на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке, он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему, она не заставит себя ждать.

Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее словам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение.

Вера Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной её помощи.

В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной, но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с о. Арсением.

Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем, но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал:

«Благодарю за весть эту добрую, именем Господа благодарю». И майор, взглянув в глаза о. Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный, и годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа, ибо глаза о. Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой.

Майор понял, почувствовал, что взглянет о. Арсений на любого человека, скажет ему, и будет так, как хочет о. Арсений. Повелит – и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать о. Арсений, почему он, вновь назначенный начальник «особого отдела» лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны.

А о. Арсений смотрел куда-то вверх мимо майора и, смотря, встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и, смотря на о. Арсения, встал майор, ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном церковном облачении и совершал таинство молитвы перед Богом.

Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, и что-то далекое, забытое пришло ему на память – время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь, маленьким мальчиком, молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу.

Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза его по-прежнему излучали свет.

«Петр Андреевич! Послали работать в лагерь. Узнал, что Вы здесь. Был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать Вам записку и, кроме того, прошу Вас помочь одному человеку, живет с Вами в бараке», – и майор замялся.

«Понял я, понял Вас! Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно Вам здесь, Сергей Петрович, не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. Что здесь делается! Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей, это и то будет большой помощью заключенным».

«Да, трудно! Очень трудно сейчас всюду, – произнес майор, – вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь.

Надзиратель Пупков доносит на Вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличного, другого. Тяжело Вам, Петр Андреевич! Тяжело! Помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова, это тот, что Вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за Вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на Ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен.

Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович, разжалованный теперь в майоры, здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются и не один заход к Главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает: «Пусть посидит», – а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович. Идейный, прямой, а таких не любят. Давали указание убрать, но Главный санкции не дал. Пытаются окольными путями, через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карего толкают на это.

Передайте Александру Павловичу записку от жены, это его поддержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома, доносы на него строчит, тоже в Вашем бараке живет. Протокол Вам надо подписать, идите, напишу при следующей встрече».

Улыбнулся о. Арсений, взял чистый лист и подписал: «Впишите, что надо».

Майор встал, подошел к о. Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал: «Помните меня».

Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, пошел о. Арсений и лег на нары.

Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя: «Господи, славлю дела Твои, благодарю, что показал мне милость Твою, помилуй мя, Боже!»

В лагерях был заведенный порядок – вызвали заключенного в «особый отдел», пришел оттуда, не расспрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он, о нем спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь о. Арсений. Промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божией Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами.

Надзиратель Веселый (Пупков) раза два забегал в барак, оглядел все бегающим взглядом и спросил: «Ну, что, поп? Не добили тебя в «особом»? Добьют!» И, засмеявшись, вышел.

Вечером, после прихода заключенных с работ и получения пайки, о. Арсений обратился к Авсеенкову:

«Александр Павлович! Помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею».

Теперь у о. Арсения заранее нарубленные дрова не воровали, барак за этим смотрел.

Времени до поверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожектора ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, Тут о. Арсений и сказал:

«Полено буду передавать-записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу».

«Какую записку? опешив, спросил Авсеенков. – Какую?»

Схватил и стал деревянным клином колоть поленья, потом встал под фонарь, будто разглядывал полено, и стал читать записку.

Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал: «Проглотите записку». И добавил: «Возьмите себя в руки».

Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов. Рассказал, что из генералов в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Авсеенкова.

«Петр Андреевич! Отец Арсений! Не верю я в Бога, а здесь начинаю верить, надо верить. Письмо от Катерины получил от жены, и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека. Помочь хочет, эта приписка смерти подобна, в случае, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. Есть еще люди и там, на воле, не все еще в подлости утонули.

Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит, а тут Вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне – многим. Смотрите! Каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчал и верит Вам во всем. Вы не видите, а я вижу! Нет! Не Вы, а, верно, Бог Ваш все это делает Вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу: есть Он – Бог. Есть!»

Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нар и тоже пошел помогать носить. Отец Арсений рассказал Сазикову какой разговор был с начальником «особого отдела», что хотят Авсеенкова руками уголовников убрать, и попросил: «Помогите, Серафим Александрович». Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал о. Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков – изменился он сильно.

«Редкий случай, – сказал Сазиков. – Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем».

Жизнь идет

Время шло. Зима окончилась, и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Цынга в разных ее формах охватила почти всех, лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках.

Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро, барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи.

Истощенный, еле передвигающийся, о. Арсений по-прежнему помогал людям, всем, кому мог, и его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб: подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности.

Надзирателя Веселого-Пупкова давно заменили и послали начальником лесопункта. Пришел новый надзиратель молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище «Справедливый».

Надзиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался.

Прошло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комариным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства.

Барак уже не топили, и о. Арсения, по преклонности лет и слабости здоровья, на тяжелые работы не посылали, а оставили убирать барак, территорию вокруг него и чистить выгребные ямы.

В «особый отдел» вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял, второй раз, допросив, отправил к майору, тот был встревожен, нервничал и сказал:

«Трудное время сейчас. Строгости усилились, друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову? Не знаю! Просто сказать, боюсь, но ни Вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте, не забыт он в Москве, протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник».

Записку о. Арсений передал Авсеенкову и тот опять воспрянул духом.

Спешите делать добро

Последнее время о. Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном, светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда это внутренне-углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им.

Люди верующие, общаясь с ним, видели, что душа о. Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божием, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро.

Оказывая помощь человеку, о. Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает, ждет благодарности. Оказалось, не то. Потом стали называть его «блаженненький», и это оказалось не то.

Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к о. Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению о. Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался «мракобесом».

Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь о. Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере.

Уголовники защищали о. Арсения и относились к нему уважительно – по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи о. Арсения, они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, о. Арсений никого не боялся.

«Где двое или трое собраны во имя мое»

В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет двадцати трех, студент, осужденный на 20 лет по 58-й статье. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из Бутырок в «особый».

Молодой, зеленый еще, плохо понимавший, что с ним произошло, попав в «особый», сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не обносился еще по этапам, увидели его уголовники во главе с Иваном Карим и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может, даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон – на «кон» парня поставили – молчи, не вмешивайся. Вмешался – прирежут.

Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя – смерть.

Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал: «Снимай, дружок, барахлишко-то».

Ну и началось. Парня Алексеем звали, не понял сперва ничего, думал, смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака «комедию» поставить, стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть, и забит насмерть, но «концерт» большой будет.

Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает.

Отец Арсений во время «концерта» этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет и бьет. Конец парню.

Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карего за руку, тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался. Да, за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий о. Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет.

Бросил Карий Алешку бить и проговорил: «Ну поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя».

Заключенные растерялись. Вступись – все уголовники, как один, поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке.

Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый о. Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карего от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись, а о. Арсений подошел к Алексею и сказал: «Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто», – и, будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова.

Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий свое «лицо потерял» перед всем бараком.