Украденный голос. Гиляровский и Шаляпин

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

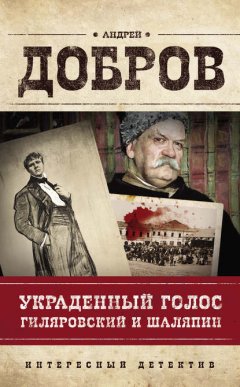

Художественное оформление Петра Петрова

В оформлении коллажа использованы репродукции картин В. Серова «Портрет артиста Ф. И. Шаляпина» и С. Малютина (1915) «Король репортёров»

© Добров А., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

В. А. Факееву – моему деду

Вступление

При написании этой книги я жадно пил из своего главного источника – сочинений Владимира Алексеевича Гиляровского. Так что авторство текста принадлежит не только мне, но и ему. Впрочем, делая Гиляровского одним из главных героев книги, обойтись без его великолепных рассказов практически невозможно. Что же касается моего второго героя, Федора Ивановича Шаляпина, то я благодарен как хранителям Дома-музея Шаляпина в Москве, которые трепетно сохраняют память о нем, так и великолепным воспоминаниям Константина Коровина.

Моя книга – никак не исторический труд. Почти вся она вымышлена, за исключением тех описаний и подробностей, которые я почерпнул из своих источников. Все события условно происходят осенью 1897 года, когда Шаляпин из неизвестного многообещающего певца начал стремительно превращаться в звезду мирового уровня.

Пусть простят меня потомки как Гиляровского, так и Шаляпина за то, что я использовал их имена в этой книге. Я сделал это исключительно из желания возбудить в молодой читающей публике России интерес к этим великим именам. И если, прочитав об их вымышленных приключениях, эта публика захочет подробнее узнать о настоящем творческом пути двух русских великанов, я буду только счастлив. Надеюсь, это извинит меня в глазах потомков героев моей книги. Видит Бог, я писал о них с благоговением!

Также я с благодарностью использовал труды доктора Вересаева, Г.В. Андреевского, А. Кокорева и В. Руги, черпая из них детали быта конца XIX века Москвы.

С уважением,

Андрей Добров

1

Сулхановские шашлыки

– Владимир Алексеевич! Гиляровский! Постойте!

Неподалеку от меня остановился извозчик – в коляске стоял и смотрел в мою сторону высокий молодой человек в хорошем коверкотовом пальто и без шляпы. Увидев, что я откликнулся на его призыв, он помахал мне рукой в коричневой лосиной перчатке.

– Владимир Алексеевич! Здравствуйте! Можно вас?

Секунду я всматривался в его лицо, показавшееся мне поразительно знакомым. И наконец вспомнил – певец Шаляпин! Но мы даже не были представлены друг другу. Что ему от меня нужно?

– Залезайте ко мне! Пожалуйста!

Я пошел к пролетке. Шаляпин протянул мне руку и помог взобраться. Усевшись напротив, я поздоровался.

– А я вас искал в редакции, – весело произнес Шаляпин. – Как раз оттуда теперь. И вот – на ловца и зверь бежит! – Он рассмеялся.

– Что же вы мне не оставили записки? – спросил я. – Сам бы пришел к вам.

Шаляпин сделал загадочные глаза.

– Не хотел, чтобы узнали, – произнес он, наклоняясь ко мне. – Дело щекотливое. А вы спешите, Владимир Алексеевич?

– Нет.

– Может, перекусим?

– С удовольствием!

– В «Эрмитаж»? Хотя… Нет! Поедемте в «Петергоф» к Разживину! У него открылась шашлычная кухня. Я к шашлыкам в Тифлисе привык, а в Москве их почти не найти!

– О! Федор… простите, не помню как по батюшке…

– Иваныч.

– Федор Иванович! Шашлыки в Москве – это целая криминальная история. Я вам потом расскажу.

– Прекрасно! Едем!

Шаляпин легонько ткнул извозчика в толстый, на ватине, армяк, оклеенный рекламными марками «Никитинского чая», и приказал:

– Давай-ка в «Петергоф»!

Извозчик на углу притормозил, пропуская встречные экипажи, а потом повернул влево. Вскоре показался и ресторан. Однако весь тротуар у него был занят – экипажи стояли сплошь против указа генерал-губернатора – не вдоль панели, а под углом, елочкой, отчего половина улицы оказалась непроезжей. Пока наш «легковой», ругаясь, медленно двигался в поисках свободного местечка, Федор Иванович болтал о всякой чепухе – о разнице погоды между Тифлисом, Нижним и Москвой, умалчивая, однако, о предмете того разговора, ради которого он меня искал.

– Отчего бы нам было просто не выйти у парадного? – спросил я. – Теперь вам придется полквартала возвращаться.

– Ничего, – ответил Шаляпин. – Пусть так. Не хочу отпускать извозчика. Мне сегодня целый день мотаться. Я уж вперед заплатил.

Да уж, подумал я про себя, мне с моими репортерскими гонорарами и привычками такое даже в голову не пришло бы – сколько же Шаляпин отстегнул «легковому»? Рублей тридцать – не меньше!

Швейцар, определив в нас кредитоспособных господ, распахнул дверь ресторана. Там уже подскочил гардеробщик, принимая пальто. Сунув латунный номерок в карман серых брюк, Шаляпин, отодвинув бордовую тяжелую гардину, вперед меня прошел в зал. Тут же со своего места сорвался метрдотель – узнал певца. Шаляпин хоть и выступал в Частной опере Мамонтова без году неделя, однако уже успел прогреметь на всю Москву.

– Господа-с! Какая честь для нашего заведения-с! Прошу – вам в кабинет или в общий зал-с? – запричитал он подобострастно, глядя снизу, что было несложно, учитывая рост как Шаляпина, так и вашего слуги.

– Давай в кабинет! – приказал Шаляпин.

Кабинет оказался всего-навсего нишей, огороженной высокой деревянной ширмой китайских мотивов. Шаляпин сделал заказ. Под шашлыки он заказал вина, которое тут же принесли с легкой овощной закуской и свежими лепешками, испеченными с сыром.

– А знаете, Владимир Алексеевич, – сказал Шаляпин, наливая мне из запотевшего глиняного кувшина темно-красное вино в стакан, – мы же с вами коллеги!

– По артистической линии? – спросил я.

– Нет, – улыбнулся певец.

А потом он негромко запел:

- Укачала-уваляла,

- Нашей силушки не стало.

- О-о-ох… О-о-о-х!

- Ухнем да ухнем! У-у-ух!

- Не заса-а-аривай!

Не может быть! – подумал я, откуда этот молодой парень в хорошем пальто знает эту песню, песню моей рабочей молодости, когда я тянул бечевой расшивы по Волге с бурлаками?

– В Самаре случилось мне крючником поработать. Конечно, не «батырем», но и не «засыпкой». Арбузы мы грузили, – рассказывал Шаляпин, – ох и умаялся я по первости! Так бы и остался с крючниками, да в Казани опоздал на свой пароход – пришлось в стряпчие идти.

– В Самаре?! – воскликнул я. – Так ведь и я в Самаре крючником был!

– Ну! Я читал! – улыбнулся широко Шаляпин.

– И что, – жадно спросил я, – там до сих пор «батыри» ходят в красных жилетах с золотым галуном?

Шаляпин отрицательно помотал головой:

– Не видал.

Да! Как удивительно бросает нас судьба, подумал я, кто бы мог подумать, что через восемнадцать лет после меня в Самаре крючником наймется другой молодой здоровяк – Федя Шаляпин!

– Ну так за это надо нам выпить! – сказал я, поднимая свой стакан с терпким грузинским вином.

Мы чокнулись и выпили до дна. Я закусил длинным усом зеленого лука. Тут подоспели и шашлыки. Сам Сулханов на вытянутых руках принес тяжелый серебряный поднос с шампурами, на которые были насажены разнообразные куски жареного мяса. Шаляпин взял один шампур с белыми кусочками, переложенными ломтиками ароматного сала, и счистил их ножом на мою тарелку.

– Вот, попробуйте!

Я подцепил кусочек мягкого белого мяса и отправил себе в рот.

– Ну как?

– По вкусу похоже на яйцо. Только мясное.

Шаляпин захохотал. Сулханов тоже заулыбался и покивал головой.

– А это оно и есть! – сказал Шаляпин.

– Вы имеете в виду…

– Баранье.

– А! Ну уж этим меня не смутить! – возразил я, подцепляя на вилку новый кусочек. – Я табуны гонял. А конюхи, когда жеребца холостят, по старой традиции его яйца тут же на сковородочке жарят.

Сулханов поклонился и сказал:

– Этот шашлык самый полезный для джигит. Кушай – женщина довольна будет. Спасибо утром скажет!

С этим он снова поклонился, осмотрел наш стол – не нужно ли еще чего и ушел за ширму.

– А теперь к делу, – сказал Шаляпин – Владимир Алексеевич, есть у меня просьбишка к вам. Не откажите.

– Коллеге отказа не будет! – засмеялся я.

– После «Псковитянки», которую приняли очень даже неплохо…

Шаляпин сделал паузу и смешно подвигал бровями – уж конечно, чтобы показать, что его Грозного в «Псковитянке» приняли восторженно и заговорили об огромном таланте певца именно после этой оперы. Впрочем, и о его скандальном поведении.

– Иван Саввич, дай бог ему здоровья, предложил поставить «Бориса Годунова». Бориса, понятно, пою я. Спектакль, прямо скажу, с несчастной судьбой. В Мариинке его критики приняли плохо и постановку сняли. А ведь это настоящий Шекспир! Наш русский Шекспир!

– Пушкин! – ответил я, наваливая на тарелку новую порцию шашлыка и заваливая его зеленью.

– Пушкин, конечно, – кивнул горячо Шаляпин. – Но, правда, Мусоргский показался тяжеловат… Да… А вот Николай Андреевич Римский-Корсаков нынче переписал партитуру. Чудесно! Да и потом – в Мариинке не было меня! Вот и весь сказ! А теперь – вот где у меня будет публика!

Он схватил пучок петрушки и сжал его в кулачище.

Я улыбнулся – похоже, что молодому Шаляпину его успех в Москве сильно ударил в голову. Впрочем, судя по восторгам, а особенно по проклятиям, бурлившим вокруг него, талант певца был действительно неординарным. Я за своей службой в «Русских ведомостях» так ни разу и не сходил в Частную оперу на Шаляпина, хотя друзья и звали.

– Послушайте, Владимир Алексеевич! Я на прошлой неделе ездил в Ярославскую губернию. Знаете, к кому?

– Ну?

– К Василию Осиповичу Ключевскому! Какой это замечательный старик! Какой глубокий знаток эпохи! Мы гуляли по лесу, а он мне в лицах! В лицах пересказывал диалоги между Годуновым и Шуйским, как будто сам сидел в уголке и все за ними записывал!

– К Ключевскому? – удивился я. – Зачем?

– Ах! – досадливо махнул рукой Шаляпин. Я заметил, что с каждым стаканом вина с него слетала некоторая скованность первого знакомства. И как будто разница в восемнадцать лет между нами таяла, как порции шашлыка на серебряном подносе. И, признаюсь, мне это нравилось. Я чувствовал, что это не он приближается к моему возрасту, а я – к его. В конце концов, оба мы были из простых, из низов. Всего добились сами. И уж не последнюю роль в этой быстрой, стремительной близости сыграло, конечно, признание Шаляпина в том, что мы были с ним «коллегами».

– Поймите! – сказал Шаляпин. – Ведь это важно! Вот смотрите…

Но договорить ему не дала фигура, шагнувшая из-за ширмы. Я смотрел на Шаляпина и поэтому сперва подумал, что это Сулханов вернулся с добавками, но оказалось, что это был не он. Какой-то господин, пьяный вдрабадан, с мокрыми от пива усами, широко раскинул руки и полез к певцу через стол, наклонившись так, что чуть не опрокинул уже наполовину пустой кувшин.

– Шапяпин! Я тя та-а-а-к люблю! Дай я тебя расцалую!

Вмиг Федор Иванович из взволнованного рассказчика превратился в олицетворение брезгливости.

– Я с мужчинами не целуюсь! – крикнул он прямо в усы. – Подите прочь!

Пьяного аж качнуло назад.

– Федя! – изумленно сказал он. – Федя! Это… в каком смысле?

– Вы не женщина, чтобы вас целовать! – ответил Шаляпин.

– Ну… – глубокомысленно произнес господин, потом сила пьяного притяжения как-то замысловато развернула его и вынесла из-за нашей ширмы.

– Вот дурак, – сказал я.

– И знаете что теперь? – спросил Шаляпин, вытирая губы салфеткой и бросая ее на колени. – Теперь пойдут разговоры, что я развратник.

– В каком смысле?

– А в любом. Сначала будут говорить, что я люблю целоваться с женщинами. Потом все переврут, что я люблю целоваться с мужчинами. А потом начнут судачить, что мне вообще с кем целоваться – могу и с женщинами, а могу и с мужчинами!

Я не выдержал и засмеялся.

Шаляпин сначала искоса поглядел на меня, а потом и сам заулыбался:

– Да и черт с ними! Главное, чтобы билеты покупали!

Впрочем, я заметил, что эта сцена все же покоробила певца, хотя он постарался показать мне, что снова вернулся в прежнее расположение духа. Взяв свой стакан, он снова чокнулся со мной, отпил и продолжил:

– Так вот. По моему глубокому убеждению, актер оперы должен быть одновременно и актером драматическим. Должен изучать не только ноты, но и другие источники. Не только петь, но и играть.

– Но разве одной музыки недостаточно? – удивился я. – Разве декорация, костюм, грим для оперы – не есть явление вспомогательное, должное только подчеркивать характер музыки, но не характер персонажа? Для театра драматического – согласен – важно все. Но для оперы музыка, пение – важнее всего остального.

– Вот уж не соглашусь с вами, – возразил Шаляпин и грохнул стаканом о стол. – Смотрите. Репетируем мы «Псковитянку». Я читаю книги про Грозного Ключевского, Карамзина, Татищева, Соловьева. Смотрю портреты. Репина. Васнецова. Думаю – каков он? Как его петь? Кто он? Грозный входит в хоромы Токмакова со словами «Войти аль нет?» Это что – сомнение? Какое же сомнение? Он же сейчас всех… И я понимаю – Грозный со всей его игрой в смирение и богомольство – ханжа. Входит он как ехидна. И я решаю – петь, как пел бы ханжа. Петь ехидно. Как кот, который надел сутану, прежде чем начать играть с мышью, зная, что мышь обречена. И я пою именно так. Коровин сделал декорацию специально так низко, чтобы я со своим ростом входил согнувшись. Я вхожу и начинаю: «Войти аль нет?» – еще не разгибаясь. Мне кажется – я понял характер царя. А оказалось – я его погубил! Потому что эта интонация ну совершенно убивает всю партию! Вся эта игра бровями – это, прости Господи, идиотское интонирование, все это превращается в кривляние – причем такое скучное, что вся труппа, все, кто стоит со мной на сцене, начинают так же скучно кривляться, так же невыносимо фальшиво интонировать, как будто все мы враз заболели какой-то чумкой!

– Ах, как вы рассказываете, Шаляпин! – воскликнул я увлеченно. – Это вам бы в критики идти!

– Погодите шутить, Владимир Алексеевич! – с досадой отреагировал Шаляпин. – Все так плохо, что я тут же на сцене рву ноты, что-то ломаю, бегу в грим-уборную и падаю на стул, рыдая. От бессилия! Первая же моя! Моя! Большая партия в Москве – и такой провал еще до премьеры! Я понимаю, что не могу вернуться на сцену и продолжить репетицию! Все! Обратно в Тифлис к Усатову! До-у-чи-вать-ся!

– Так.

– И тут приходит Мамонтов. Видит меня в таком состоянии. Он кладет мне руку на плечо, – с этими словами Шаляпин протянул свою руку и положил мне на плечо, – и говорит: «Твоя трактовка Грозного, Феденька, совершенно неправильна. Ты пел ханжески. А сейчас пойди и спой по-другому. Могуче и грозно!» И уходит.

Грозно? Могуче? И тут я вспоминаю портрет Васнецова. Помните? Вот он стоит в узком лестничном переходе Василия Блаженного, под его ногами на ковре распластался черный царский орел. Стоит – как золотая статуя, опираясь на свой тяжелый посох… Нет! Не опираясь – а как будто воткнул его в ступень. А у ног его в узеньком стрельчатом окне – московская улочка. И там по ней бежит маленький человечек. А царь в три четверти смотрит на нас – черная борода, колючий взгляд… Как хищная птица в золотой клетке. И время от времени выпрыгивает он в небо из этой клетки, расправляет свои тяжелые золотые крылья и, сжимая в когтях свой острый посох, летит терзать своих врагов… У Репина Грозный – безумец. Но безумец полный, который живет только внутри себя. Он убивает случайно, хаотично, когда поблизости оказывается случайный человек. И после убийства он прозревает, чувствуя стыд и отчаяние – что я наделал! Грозный Васнецова – не обычный сумасшедший, нет. Его безумие другого рода. Оно – методичное, воспитанное, обоснованное. Он живет в таком же мире, как и мы, но только видит его по-другому. Видит те же здания, тех же людей, но только… Они другого цвета. Они другого размера. Они взаимосвязаны по-другому, чем представляем себе мы. Он, например, думает – все рыжие – отравители. Опасайся рыжих! Пытай их! Жди от них беды! Он уверен в смертельном коварстве рыжих! Понимаете?

Шаляпин вдруг вынул часы из жилетного кармана, щелкнул крышкой, на которой была видна дарственная надпись, и посмотрел на циферблат.

– Вы спешите, Владимир Алексеевич? Может, я вас уже утомил?

Я словно очнулся, словно всплыл на поверхность из глубины времен.

– Нет, что вы! Я слушаю вас с упоением!

– Ну, хорошо. Я постараюсь быстрей, иначе так и не доберусь до своей просьбы к вам. Так вот. Все эти мысли о портрете Грозного работы Васнецова вмиг пронеслись у меня в голове. Знаете, так бывает – в короткое время вдруг понимаешь многое!

Я кивнул.

– И я встаю, промокаю лицо от слез салфеткой и возвращаюсь на сцену. За пультом – Труффи. Труффи – мой ангел, даром что итальянец. Впервые встречаю дирижера, который старается так работать, чтобы помочь певцу. И вот я начинаю: «Войти аль нет?» Страшно пою – с вызовом. Мол, не пригласишь – разорву. И – боже мой! Представьте себе, Владимир Алексеевич! Всех моих партнеров как будто дрожь пробрала! Как они запели после этого! Мамонтов потом мне признался – от этого «Войти» его как будто в кресло вжало. Живо, говорит, представил себе – сейчас в зал ворвутся опричники и потащат его на дыбу!

Шаляпин расхохотался и так треснул кулаком по столу, что стаканы и шампуры со стуком и звоном подскочили. Засмеялся и я, живо представив себе эту комичную картину. Да… Но внутри стрельнуло холодком все же…

– Так вот. Поговорил я с Ключевским в лесу, – уже спокойно, как ни в чем не бывало продолжил Шаляпин, – и образ Годунова стал мне более понятен. Не буду сейчас долго рассказывать. Все стало яснее, кроме одного.

Он положил руку на скатерть и прямо посмотрел на меня своими серыми глазами, опушенными белесыми ресницами.

– Пушкинский Годунов – убийца. Не просто убийца. На его совести – смерть малолетнего Димитрия. Ключевский мне говорил, что дело это не такое ясное, что обвинение в убийстве – скорее всего поздний навет Шуйского. Но в трагедии Годунов – убийца. А я, Владимир Алексеевич, убийцу понять не могу, потому как сам никого не убивал. А вы?

Я аж оторопел от такого вопроса.

– Ну… разве только на войне.

Шаляпин погрозил мне пальцем:

– Владимир Алексеевич! Вы же георгиевский кавалер? Вы же Столовую гору штурмовали! В пластунах служили! С башибузуками после перемирия сражались! Мне про вас много чего рассказывали.

– Лестно, конечно, – вздохнул я. – Что вам про меня всё это рассказывали. Только война – это одно. Там враг. Либо он тебя, либо ты его. И то – даром, что я в пластунах служил, так мы даже когда часовых снимали, не резали их, а в отряд тащили на допрос. Хотя, конечно, бывало – убивал я турок. Но это все – в бою. А вам, насколько я понял, нужен убийца другого толка.

– Точно! – ответил Шаляпин мягко – видимо, его проняло то, как я честно окрестил себя убийцей. – Мне нужен кто-то, кто совершил страшный грех – убил дитя. И мучается совестью. Я знаю, что вы частенько собираете материал для газеты в самых злачных местах, среди самых несчастных людей. И хочу вас попросить, если вам моя просьба будет не в тягость – возьмите как-нибудь меня с собой! Покажите мне такого вот человека с черной душой. Мне это необходимо! Без этого вся моя работа над образом Годунова пойдет насмарку, и я снова совершу ту же ошибку, как в «Псковитянке», неправильно истолковав образ героя.

Он достал портсигар и раскрыл его – на крышке и этого предмета была дарственная надпись – «Ф. И. Шаляпину от благодарной публики».

– Папиросу?

– Спасибо, – отказался я. – Стараюсь не курить. Что-то грудь побаливает в последнее время.

Он кивнул, вынул папиросу, сунул ее в рот. Потом похлопал себя по карманам в поисках спичек, вынул коробок и встряхнул его – остались ли спички. Прикурив, Шаляпин сощурил сквозь дым свой серый глаз и спросил снова:

– Поможете?

Я задумался.

– Ну что же. Если вы хотите побеседовать с детоубийцей, то это сделать можно. Не такое уж это и сложное дело, скажу я вам.

– Вот как? – удивился Шаляпин.

– Увы. Если желаете, то завтра пойдем на Хитровку. Там я вас сведу в «Каторгу».

– Каторгу?

– Трактир так называется.

– Прямо так и называется? – спросил пораженный Шаляпин.

– Ну, – усмехнулся я, – на самом деле называется он по-другому, вот только как – уже никто не помнит. Для всех он теперь – «Каторга». Потому как туда беглые с каторги приходят.

– А как же полиция?

– Это долго рассказывать. Для вас главное – там «тетки» с «котами» сидят. А среди «теток» больше половины – детоубийцы.

– Вот как? – спросил Шаляпин и глубоко затянулся папиросой.

– Только знаете, Федор Иванович, – сказал я. – Одеться бы вам попроще. Вы таким франтом на Хитровку войдете, а выйдете голый. А то и не выйдете. Такое это место. Да и не будут при вас, таком…

– Барине? – с отвращением спросил Шаляпин.

– Вот если бы вы попроще были, – дипломатично сказал я и посмотрел ему в глаза.

– Ну! Так это дело не хитрое! – улыбнулся певец. – Я же все-таки не из дворян. На сапожника в детстве учился. На слесаря. А батюшка мой, царствие ему небесное, все говорил – иди, Федя, в дворники! Дворник – это жизнь! А певец – тьфу – нищета подзаборная!

Он горько улыбнулся и загасил папиросу. А потом допил свое вино.

– Ну что же, как насчет завтра в семь вечера на Солянке у Опекунского совета? – спросил я.

– Договорились!

Шаляпин позвал полового и спросил счет. Вышло где-то около пяти рублей.

– Вот незадача, – покачал сокрушенно головой певец. – Сам вас зазвал, а как платить? Захватил из дому всего три рубля с копейками! Ах я растяпа!

– Позвольте, я разделю с вами это удовольствие, – улыбнулся я и рассчитался с половым, накинув ему «на чай». Проводив Шаляпина до ожидавшего на козлах извозчика, я пожал ему руку. С тем и расстались.

Только уже шагая в редакцию «Русских ведомостей», я вдруг с удивлением подумал – как так? Нанять извозчика на целый день – средств ему хватает. А вот оплатить счет – так у него всего три рубля! Что за сюрприз?

Но настоящий сюрприз ждал меня впереди.

2

«Каторга»

Утро выдалось хмурое, проснулся я поздно, позавтракал чашкой кофе и ситником. А потом сел в кабинете писать своих «Трущобных людей», сверяясь со старыми блокнотами. Вечерний поход на Хитровку с Шаляпиным оказался очень кстати – мне хотелось освежить впечатления и узнать новости о знакомцах. Так, в тишине и удобстве, прошел день. В шесть я оделся и, прихватив трость с тяжелым набалдашником, залитым изнутри свинцом, вышел из дому. На Солянке народу было много – публика все более чистая, поскольку рядом находились дома многих московских миллионеров. В который раз я поражался тому, что все эти люди, спешащие по своим делам, чисто, европейски одетые, с выражением благополучия на лицах, как будто и понятия не имеют, что в нескольких шагах отсюда находится совсем другой мир – мир безысходной нищеты, отчаяния и сопутствующего ему безразличия. И я собирался погрузиться в этот мир, как водолаз в тяжелом медном шлеме, волоча за собой длинные каучуковые шланги, погружается в мутные воды Москвы-реки, чтобы там, на дне, утопая по колено в черном иле, нашарить тело очередной утопленницы.

Зарядил мелкий дождичек, и я спрятался от него под навесом булочной, держа место назначенной встречи под наблюдением. Урочный час приближался, до семи осталось уже несколько минут, а моего вчерашнего собеседника все не было. Я даже решил, что он одумался и решился не ехать. И что дома меня ждет записка с извинениями.

Извозчики ехали теперь по мостовой, подняв кожаный верх пролеток. Люди шли быстрее, укрывшись кто зонтом, а кто положив на шляпы портфели или быстро мокнущие газеты. Чиновники рангом поменьше, надвинув на глаза фуражки и подняв воротники своих пальто и шинелей, бежали рысцой. Рядом со мной под навес заскочил чернявый косой сапожник в картузе с треснувшим лаковым козырьком. За ним – две гимназистки в дешевых пальто и толстых вязаных шарфах. Одна была в маленькой каракулевой шапочке, на которой дождевые капли выглядели как крохотные бриллианты.

– Эка зарядил, – сказал сапожник, вытирая измазанные дратвой руки о подол своего замызганного пальтишки, подхваченного темно-зеленым старым кушаком. – Теперь промокнешь, пока до фатеры допрыгаешь!

– Что же? – усмехнулся я. – Разве сапоги у тебя дырявые?

– А то! – ощерил гниловатые зубы ремесленник, дыхнув сивушным перегаром. – Знамо, сапожник – без сапог!

Я посмотрел на его ноги – сапожник был в старых вязаных носках, к которым вместо подошвы он подвязал веревочками криво обрезанные куски плохой кожи.

– Пропил, что ли? – спросил я.

– А то! – снова ответил сапожник. Барышни, стрельнув в него испуганными взглядами, потеснились мне за спину.

– Ох и даст тебе жена за сапоги! – сказал я сапожнику.

– Бобыль я! – гордо заявил тот и изогнулся, осматривая нахально гимназисток. – Девки, пойдете за меня замуж? Обе сразу?

– Нина! – пискнула девушка в каракулевой шапочке. – Побежали?

И они кинулись прочь. Я рассмеялся:

– Ну, Федор Иванович! Ну, молодец! Я вас сразу и не признал! Ну вы артист! Какой грим!

Сапожник расправил плечи и стал ростом почти с меня.

– Это не просто грим, Владимир Алексеевич, – ответил он обычным своим красивым голосом, – это произведение искусства! Меня сейчас можно в Третьяковке выставлять. И даже на аукционе продать можно за несколько тысяч рублей. А как вы меня узнали?

– По цвету глаз, – усмехнулся я. – Ресницы вы покрасили в черный, а вот цвет глаз вас выдал. Нет такой краски, чтобы глаза перекрасить.

– Со сцены цвет глаз не видно, – кивнул Шаляпин.

– Но в остальном прекрасная работа! – похвалил я. – Мастак вы гримироваться!

– В том-то и дело, что это не моя работа. Сам я сегодня все утро перед зеркалом прикидывал, но сценический грим для жизни грубоват – краску сразу видно. А выручил меня Коровин. Мы с ним друзья и живем соседями – на Долгоруковской. Так что грим этот – профессионального художника. Потому я и говорю, что меня можно в Третьяковке выставлять. Ну что, кажется, дождь перестал. Пошли?

– Пошли.

Дождь не то чтобы перестал, но стал почти незаметным. Мы выбрались из-под навеса и зашагали в сторону Хитровки.

– Вы бывали в Лондоне, Федор Иванович, – спросил я Шаляпина, который снова перевоплотился в сапожника.

– Я теперь не Федор Иванович, – ответил тот. – Зови меня, барин, Федькой Косым. Или просто – Косым.

– Ну, уж Федьку Косого я бы и не стал спрашивать про Лондон.

– А то! Нет, барин, не бывал. С Казани я. Приехал в Москву на заработки, потому как со старого места погнали меня злые люди. Чуть в Сибирь не упекли! За ерунду – мол, с ворованными кожами работал! Нешто мы знаем – ворованные оне или неворованные! Нам приносят, мы тачаем. Света не видим, сидим в подвалах, пальцы кровянкой обливаются от шила…

Я про себя молча удивлялся переменой, произошедшей с Шаляпиным. Он перевоплотился не только внешне – казалось, что внутри него теперь сидит другой человек, вытеснивший прежнего певца, – и этот другой человек был настоящим сапожником – одним из десятков тех, кого я знал по московским трущобам. Они и вправду сидели по полутемным подвалам и по «квартирам» в ночлежках – раздетые, разутые, с черными от дратвы, огрубевшими пальцами. Все их имущество составляли шило, сапожная игла да железная «нога», на которую они надевали заготовку сапога или ботинка. Полученные деньги тут же пропивались, скоротечные семейные союзы распадались. Вся жизнь их была – пьянство, работа и постоянные скандалы. Настоящая городская беднота. И вот один из таких представителей коренной городской бедноты сейчас шагал рядом со мной, шаркая по булыжникам своими «подошвами».

– А чой ты про Лондон спросил?

– Вот, дорогой мой Федька, – ответил я. – Мне Лондон всегда представлялся наполненным туманом, загадочным и страшноватым местом. Когда я первый раз увидел Хитровку, то она показалась мне очень похожей на Лондон – тот же туман и та же опасная неизвестность, скрытая в нем. Сам я в Лондоне не бывал. Интересно было бы сравнить его с нашей Хитровкой.

Мы спускались по переулку к Хитровскому рынку, окруженному со всех сторон большими ночлежными дворами. И действительно, чем ниже мы опускались, тем больше сгущался в воздухе туман. Сам рынок не было видно вовсе – на его месте лежало грязное облако, – так всегда бывало после дождя, когда дым от сотен хитровских очагов и костерков смешивался с водяным паром, поднимавшимся от этого места скопления тысяч грязных и потных людей. Зрелище облака, скопившегося на дне этой огромной низины, произвело на Шаляпина такое впечатление, что он забылся, сапожник уступил место певцу. Шаляпин выпрямился во весь рост и присвистнул:

– Выглядит как преисподняя.

– Выглядит как ад, а на самом деле еще хуже, – отозвался я. – Вернуться домой не хотите?

Шаляпин бросил в мою сторону раздосадованный взгляд. Видно было, что даже само зрелище московской клоаки со стороны пугает его. Но он бросил вызов не только себе, но и мне, а потому снова сгорбился, скосил глаза и сказал голосом Федьки Косого:

– Ну ниче! Люди везде живут.

И мы продолжили спуск в ад, я впереди – как Вергилий, а певец за мной – как автор «Божественной комедии».

Наконец туман полностью поглотил нас. Булыжник под ногами сменился чавкающей грязью. По глухим невнятным звукам можно было определить, что мы попали в толпу, однако видны были только люди вокруг нас да еще огоньки. Мы двинулись вдоль ряда торговок, сидящих на чугунных горшках – своими темными грязными юбками они укрывали чугуны, совсем как тряпичные бабы, которые надевают на заварочные чайники самоваров.

– Чей-то у них в чугунах? – спросил Косой.

– Тушенка, гнилая картошка, тухлая колбаса.

– Дешево?

– Окстись, Федор! – остановился я. – Отравишься!

– Эх, дядя, – подмигнул мне серый глаз. – Знал бы ты! Года три назад я бы уже все это лопал за милую душу!

– Пошли-пошли! – Мне пришлось потянуть его за рукав, чтобы оторвать от созерцания оборванца, лакомившегося разваливающимся рулетом из коровьих потрохов. Потроха исходили паром на воздухе, пар смешивался с хитровским туманом, а маленькая пегая собачка, не отрываясь, смотрела в лицо оборванцу, ожидая упавшего кусочка требухи из его мокрого двузубого рта.

Маленькие попрошайки, вившиеся среди толкучки, увидели, что мы остановились, и тут же ринулись к нам – человек восемь – не меньше. Тут были и постарше – лет десяти, и совсем маленькие, которые только и умели лепетать: «Пепеечку! Пепеечку! Дай! Дай! Дай пепеечку!» Чумазые, разной степени худобы, но с одинаковыми профессионально-жалостливыми глазами, они хватали нас за рукава и куда-то тянули. Я знал, что в данный момент их более старшие товарищи нацелились уже на наши карманы – пока мы будем отбиваться от мелкоты, начинающие карманники быстро вынут все, что там лежит. Потому я быстро вытащил из кармана специально заготовленный двугривенный и бросил от себя подалее. Ребятня, зачарованная полетом сверкающей монетки, вмиг бросилась к месту, куда она упала, а я повлек Шаляпина дальше от этого места.

– Проверьте карманы – всё ли на месте? – спросил я его.

Он сунул руку в карман пальтишка и достал оттуда свой серебряный портсигар.

– Всё на месте.

– Хорошо, что не стащили. Просто не успели. Но пока отдайте мне.

– Зачем? – Шаляпин прижал дорогой ему портсигар к груди.

– У меня сохранней будет. Да и вы – забудетесь, захотите покурить, да и вытащите его. А там, куда мы идем, эту вещь сразу заметят. Могут за нее и убить.

Поколебавшись, певец наконец отдал мне портсигар. Я открыл его, посмотрел на папиросы и покачал головой – хотел поначалу высыпать их Шаляпину, чтобы тот положил в карман, но марка оказалась слишком дорогой – окружающие нас босяки могли и не понять, отчего это беглый сапожник курит такую дорогую марку. Засунув портсигар во внутренний карман пиджака, я подошел к торговке, купил у нее махорки и несколько кусочков газеты, нарванной для скручивания «козьих ножек». По иронии судьбы это оказались куски как раз «Русских ведомостей», куда я писал в то время, впрочем, все реже и реже.

– «Козью ножку» скрутить сумеете? – спросил я у Шаляпина, передавая ему покупку.

– А то! – ответил он голосом Косого, ссыпал табак в карман, сунув туда же и газетные обрывки.

Мы пошли дальше, сопровождаемые обычным хитровским женским хором, который простуженными голосами ревел свою обычную песню:

– Лапша-лапщица! Студенец коровий! Рванинка! Рванинка! Бери, кавалер, потрошка!

А дальше толкались, терялись в тумане, копошились, ругались, хрипели, воняли махорочным тяжелым дымом люди. Люди ли? Оборванцы всех мастей, всякого разбору, все дно нашей русской жизни. Оставались ли они всё еще людьми или уже превращались в некий перегной, на котором когда-нибудь в будущем взрастет некое молодое древо? Да нет! Если и взрастет что-то на этой отравленной почве, то только древо с железными ножевыми лезвиями вместо листьев, со ржавой проволокой вместо ветвей, с осыпающимся трухой, корявым стволом. И уж конечно с ядовитыми плодами, которые отравят всю Первопрестольную! Хотя и тут, на самом дне, видал я характеры замечательные. Однако они, отравленные хитровским тяжелым туманом, скоро гасли. Гасли навсегда.

– Видал я нищету, – пробормотал Шаляпин. – Но вот так, чтобы в одном месте собралась вся нищета – такого я не видал еще.

– Это, дорогой сапожник, еще чистая по местным меркам публика, – ответил я. – Вот сейчас мы с тобой подходим к «Каторге». Там уж совсем другой коленкор. Ты лучше помалкивай, я сам обо всем договорюсь.

– Стало быть, идем мы в центр этого ада? – спросил Шаляпин.

– Не-е-ет! – ухмыльнулся я. – Это скорее будет у нас преисподняя. Самый ад там – у нас под ногами.

– Как это, дядя?

– Видишь – вокруг ночлежки да трактиры? Под каждым нарыли подземные ходы с тайными убежищами. Вот там – да, там ад. А здесь… Здесь, считай, еще белый свет!

Плечи Шаляпина передернулись.

– А есть и другие места – худшие, чем «Каторга», – продолжил я просвещать своего спутника, – есть «Утюг», есть «Кулаковка», «Сухой овраг». Туда я и сам побаиваюсь ходить.

Тут мы наконец оказались перед ночлежным домом Ярошенко, а вернее, перед низенькой дверью, за которой и скрывался наш конечный пункт путешествия по хитровскому аду – трактир «Каторга».

– Что ж, – сказал я, останавливаясь. – Готов ли? Помнишь, чему я тебя учил? Молчи и слушай. А станут спрашивать – отвечай коротко.

Шаляпин кивнул.

– Ну тогда, – я взялся за деревянную ручку двери, – добро пожаловать!

И распахнул дверь.

Туман окутывал всю Хитровку. Но из раскрывшегося зева «Каторги» на нас обрушилось более густое и зловонное облако пара и махорочного дыма, в уши ударила музыка, крики, пьяный смех и матерная ругань вперемежку со стуком стаканов и невыносимым сухим кашлем. Шаляпин аж отшатнулся, но я уже шагнул в низкий дверной проем, и ему ничего не оставалось, как последовать вслед за мной.

Если бы Господь мановением руки уничтожил бы висящий здесь покров дыма и пара, нашему взгляду открылась бы большая зала со столами, стульями, дверью в кухню и посетителями. Сумели бы мы рассмотреть маленькие оконца, большей частью без стекол, забитые досками и заткнутые вонючим тряпьем. Увидели бы угол, где на черных от копоти табуретах сидели музыканты – гармонист и кларнетист. Но Всевышний в мудрости Своей никогда такого не делал. И потому скрытыми для нас остались и обшарпанные до старого бурого кирпича стены, и дальние углы, где за грязными столами сидели личности самого бандитского вида, и музыканты. Видели мы только слой грязи на полу, нанесенный стоптанными сапогами и рваными ботинками местной публики, соседние столики да валяющегося у порога полуголого, избитого до багровых синяков старика, которого быстро ухватили за босые ноги и утащили за дверь.

Не было тут никаких мэтров, встречающих гостей. Мы сами прошли почти на середину залы и сели за пустующий столик. Шаляпин сначала замешкался положить локти на его липкую поверхность, но потом вспомнил, что на нем не фрак, а старое драное пальто, не стал чиниться.

Подбежал половой и принял у меня заказ – две бутылки водки и пяток моченой антоновки.

– Так, – сказал я, осматриваясь. – Ну, накоптили, хоть топор вешай! Где же они?

– Кого ты ищешь, дядя? – спросил Косой.

– «Теток»?

– Каких теток?

– Ходят сюда каждый вечер, – отвечал я рассеянно, продолжая взглядом рассматривать залу.

– Проституток, что ли?

– Уж и не знаю, как тебе объяснить. Приезжают в Москву молодые девчонки из провинции – наняться в услужение или на какую работу. На вокзале вор ее выследит, паспорт и деньги украдет. А потом явится перед ней как благодетель – мол, чуть не земляк. «Выручать» начнет. Приведет сюда, на Хитровку, в ночлежный дом пристроит. А потом обесчестит, сделается ее любовником. Ну и начнет ставить на работу – продаваться хитровским пьяницам за гроши.

– Сутенер?

– Ну, на местном наречии всех их кличут «котами». Он ее хоть и продает, но все равно остается для несчастной любовником. И проституцией она занимается не из-за денег, а из-за любви к нему.

– Из-за любви? – пораженно переспросил Шаляпин.

– Так точно.

Половой принес две бутылки водки, явно местного разлива – ни этикеток, ни фабричных пробок, заткнуты они были бумажными закрутками серой плохой бумаги. На щербатой тарелке горкой были сложены отличные моченые антоновские яблоки.

– Не отравят? – с тревогой спросил Шаляпин.

Я посмотрел на него строго, и певец понял, что от волнения снова вышел из образа.

– А все одно помирать, что от работы, что от водки! – бросил он и, вытащив бумажную затычку, плеснул себе в стакан. Но плеснул совсем чуть-чуть, едва донышко прикрыл. Понюхал, страдальчески наморщился и опрокинул стакан внутрь.

– Это вы зря, – спокойно сказал я, вынул чистый носовой платок и сначала тщательно протер свой стакан, – бог знает, какая тут зараза. Тут и тиф можно подхватить, и холеру…

Лицо Шаляпина побледнело, а глаза выпучились.

– А еще, – продолжил я безжалостно, – добрые люди могут вам подлить «малинку» в водку, очнетесь голым на улице. Если, конечно, очнетесь.

– Ка… какую малинку? – испуганно прошептал Шаляпин.

– А это такая смесь опия и хлороформа. Если надо кого-то быстро опоить до бесчувствия, подливают ему в питье «малинку».

– Меня сейчас стошнит! – просипел Шаляпин.

– А это – пожалуйста, – кивнул я. – Никто тут особо и не заметит. Но лучше – выйди на улицу.

После чего я аккуратно налил в свой стакан из той же бутылки и медленно выпил, крякнув и занюхав антоновкой. Шаляпин прищурился:

– Шутишь, дядя?

Я невинно поднял брови:

– Нисколько!

– А сам не боишься?

Я самодовольно усмехнулся.

– Пей. Со мной тут безопасно. Меня тут знают.

Федька Косой плеснул себе водки на полстакана и выпил, потом закусил антоновкой.

– Ну так что по моему делу? – спросил он, потихоньку оглядываясь.

Я кивнул головой вправо:

– Вон туда смотри. Видишь, сидят бабы за столиком? Одна из них – та, кто тебе нужен.

Я, свистнув, подозвал полового и прошептал ему на ухо:

– Ну-ка, малый, беги к «теткам» и скажи, что Акулину репортер зовет на два слова.

Половой выполнил поручение, и скоро от стола с «тетками» отошла наша будущая визави – женщина неопределенного возраста, кутавшаяся в линялый сиреневый платок – всклокоченная, с одутловатым от пьянства лицом и по той же причине заплывшими водянистыми глазками. Я давно заметил, что все пропойцы в какой-то момент начинают походить друг на друга как родственники, как братья и сестры – лица у них одного нездорового цвета, одинаково опухшие. И глаза одинаково заплывшие, с тождественным друг другу отсутствием какого бы то ни было выражения. Акулина плюхнулась на стул напротив меня и спросила хрипло:

– Ну, че надо?

Я спросил стакан для дамы и налил ей водки. Стакан Акулина взяла красной шершавой рукой с грязными, обгрызенными до корней ногтями, понюхала и, запрокинув голову так, что стала видна давно немытая шея с серыми тонкими полосками, выпила.

– А ты как думаешь? – спросил я.

Она прищурила и без того свинячие глазки, осмотрела меня с презрением и бросила:

– Чей-то ты к нам приперся, барин? С твоими деньгами мог бы и благородных еть! Че, хитровского отсоса захотел?

Шаляпин чуть не выдал себя энергичным шевелением бровей. Это привлекло внимание Акулины.

– Иль ты для вот энтого меня позвал? Проиграл ему в карты, што ли? Ну… – Она присмотрелась к Шаляпину. – …энтот хоть из наших. Энтому могу и вполцены дать. Пошли ко мне, красавчик?

Она схватила его за руку и дернула к себе. Но я перехватил ее пальцы и заставил отпустить рукав моего подопечного.

– Погодь. Сначала со мной.

– С тобой? – Она посмотрела на меня мутным своим глазом. – Шас!

Взяв бутылку, она опрокинула ее в свой стакан и налила чуть не до края. Потом медленно высосала его до дна и уронила на стол.

– Ну, теперь я и с тобой готова. Пошли. А потом вот с ним! – указала она обгрызенным ногтем на Шаляпина.

– Никуда мы с тобой не пойдем, – ответил я, – нам с тобой поговорить надо. Вот – полтинник, смотри. Видишь?

Акулина сфокусировала взгляд на полтиннике и попыталась его схватить, но я резко убрал кулак с зажатой в нем монеткой.

– Расскажи нам, как ты своего ребенка удавила.

Акулина с пьяной хмуростью посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Косого, потом снова на меня. Я опять показал ей монетку.

– Зачем?

– А мне по работе нужно. Ты же знаешь – я тут часто появляюсь, всякие истории собираю. Вот – понадобилось.

– Налей!

– Не налью. Сначала расскажи.

– А че тут рассказывать?

– А ты все же расскажи.

Акулина, поняв, что ей не отвертеться от рассказа, оперлась локтем о стол, положила свою опухшую физиономию на сжатый кулак и начала:

– Ну че… Было энто два… три… ну, три года назад, ладно. Был у меня «кот» – Сигай. Сигай! Потому как облава, он тут же в окно сигал. И другим орал: «Сигай!» За то и прозвали. Ну че – «кот» как «кот». Тьфу! Даже вспоминать это не хочу! Ладно… В общем, понесла я. Не убереглась. А как понесла, так у меня брюхо выросло. И заработка от этого никакого. Потому как кто захочет иметь брюхатую на сносях? А вдруг он хрен засунет, а оттуда – малец ему на хрен полезет? Ну, Сигай меня бил поначалу – думал, что выкину. А у меня, видать, утроба чугунная. Никак не выкидывался. И дело идет – рожать буду. В ночлежке и родила. А Сигай к тому времени уже в Нерчинск загремел. Одна я осталась, да еще со спиногрызом. Ну, думаю, продам его нищенкам – пусть с ним ходят, христарадничают. Вот, думаю, допью и продам. А че-то водки много на крестины принесли…

– Кто крестил, – спрашиваю, – Лавров?

– Он! Кому же еще! Это… Крестины справляем. А малец крикливый был. Орал все время…

– Есть хотел? – спросил я.

– Может, и хотел. Да мне некогда было. Плохо я себя чувствовала! – В этом месте, казалось, Акулина обрела, наконец, почву под ногами. – Плохо мне было! Я ж только недавно как родила! Вот и лечилась я. От слабости!

– Ну и?

– А он – орет! Чего орет? Куда орет? Уже и сил не было. Взяла я подушку старую, на лицо ему положила, сама сверху прилегла и задремала. Задремала я… Просыпаюсь, а он уж холодный…

Тут вдруг маленькие свинячьи глазки ее стали мокрыми, и по рябым от пьянства щекам потекли слезы:

– Сыночек мой! Лежит холодненький! Глазки открыты! Ой, горе мне! Пропал мой сыночек! Пропал!

Я быстро налил ей водки, и Акулина, всхлипывая и стуча коричневыми редкими зубами о край стакана, выпила. Потом концом платка вытерла глаза, щеки и подбородок, зажав ноздрю, высморкалась прямо на пол и продолжила как ни в чем не бывало:

– Ну, я его в рогожку завернула и вынесла.

– Куда вынесла?

– Ну… на помойку отнесла. А что – на Ваганьковском мне его хоронить?

– И все? – спросил Шаляпин.

Акулина посмотрела на него свысока:

– И все! И работать пошла. А че? Деньга нужна. Жить-то надо?

– Сюда работать? – спросил Шаляпин.

– Ну да! А куда еще? Кондуктором на конку, што ли?

И Акулина мелко затряслась, скорее не смеясь, а кудахтая над своей шуткой:

– Кондуктором на конку, што ли?

– А скажи мне, – спросил я, когда она отсмеялась, – совесть тебя не гложет? Ведь ты его как есть – убила.

– Совесть? – пьяно прищурясь, переспросила девка. – Со-о-о-овесть?

Она склонила кудлатую голову набок, как будто прислушивалась к эху только что сказанного слова.

– Ты, барин, пацанчиков этих на Хитровке видел? Оборвышей? Попрошаек? Вот и мой, ежели выжил бы, таким же стал. Не-е-ет. Совесть меня не мучает. Нам тут совесть не по карману!

Какая-то тень легла на стол, за которым мы сидели. Я обернулся. За моей спиной стоял наголо остриженный брюнет с перебитым носом. Смотрел он не на меня, а на Акулину.

– Ты че тут трындишь? А ну – иди работай! – приказал он.

– А я ничё, – покорно ответила Акулина и встала.

– Погоди, – сказал я. – Вот.

И положил перед ней полтинник. Акулина взяла.

– А ну, отдай мне! – приказал брюнет.

Акулина покорно протянула ему монетку.

– Ну-ка, постой, – вдруг подал голос Шаляпин. Он повернулся к брюнету: – Ты кто такой тут – командовать?

Я встревожился. Казалось, певец мой решил вмешаться, не подозревая, чем это может для него окончиться. Надо было быстро брать дело в свои руки.

– Федька! – грозно прикрикнул я. – Не лезь!

Но певца было не остановить.

– Не тебе заплатили! – сказал он брюнету.

Тот нервно облизал свои пухлые губы и быстро оглянулся, но «Каторга», казалось, не заметила назревающей ссоры – она по-прежнему орала, шумела и кашляла.

– Федька! – снова прикрикнул я.

– А че Федька? – отозвался Шаляпин. Потом приказал Акулине: – Спрячь! И не отдавай!

Она растерянно пожала плечами, сунула монетку куда-то на грудь и, покачиваясь, пошла прочь от нашего стола. Брюнет в два прыжка догнал ее и с размаху ударил прямо в ухо. Баба как подкошенная рухнула на грязный пол. Шаляпин вскочил так резко, что опрокинул стул и грязно выругался. Я схватил его за рукав, но он вырвал его у меня, собираясь кинуться на брюнета. Тот почувствовал его намерение и выхватил из кармана опасную бритву. Все это сделал он молча, без обычного для Хитровки лаяния и матерщины.

Вот тут «Каторга» и почувствовала запах крови. Инстинктом почувствовала – все эти беглые каторжники, воры, «коты» со своими «тетками», все они вдруг замолчали на секунду, оборвалась музыка, прекратилось шарканье ног и кашель. Я знал, что не смогу удержать Шаляпина – он был ростом с меня и моложе почти на двадцать лет. Но если он кинется в драку, то тут его и зарежут. Мне было и певца жалко, и не хотелось самому становиться героем криминальной хроники – я уж понимал, как про этот случай распишут конкуренты в «Русском листке»!

– Федя! Стой!

Я схватил поудобнее свою трость, быстро примериваясь, как вклиниться между дерущимися.

И тут в опасной тишине проревел иерихонский бас:

– Ныне отпущающи!

Лавров! Явился не запылился!

Услышав этот пусть и хриплый, но мощный бас, Шаляпин вздрогнул и расслабился. Появившаяся между ним и брюнетом фигура была поистине колоритной. Одетый в грязную женскую рубаху с короткими рукавами, из которых торчали мощные волосатые запястья, со смоляной кудлатой бородой, бывший семинарист, сын священника, Лавров обладал удивительно мощным, но зверским голосом, вполне сочетавшимся с его зверским же лицом. Служил он в «Каторге» вышибалой и никакой другой платы не брал, кроме как водкой. Вечно босой, вечно расхристанный, он казался лет сорока, хотя на самом деле ему было не больше двадцати пяти – то есть он был сверстником Шаляпину. Брюнет, увидев Лаврова, одним движением спрятал бритву, подхватил под потную подмышку Акулину и потащил ее, покорную, в темный угол.

– Изыди! – крикнул ему вдогонку Лавров и сел за наш стол.

– А ты чего вскочил? – спросил он Шаляпина. – Садись!

Шаляпин опустился на стул. Возбуждение еще не совсем покинуло его, но было заметно, что появление Лаврова с его «зверским» басом заинтересовало певца.

– Ну-тка, плесни мне беленькой, – попросил Лавров, пододвигая оставленный Акулиной стакан. Я щедро исполнил его просьбу.

– А это кто с тобой? – поинтересовался Лавров, кивнув на Шаляпина. – Никогда его рожу тут не – видел.

– Знакомый сапожник с Казани, – кивнул я и снова налил стакан бывшему семинаристу, поскольку предыдущую порцию он махнул стремительно, даже не крякнув.

– А чего сюда?

– Было чего.

Лавров кивнул. Он, как и прочие обитатели Хитровки, не особенно интересовался прошлым своих новых знакомцев. Чужие сюда и так не ходили – уж больно неуютное место. А полицейский надзор за рынком осуществлял городовой Рудников – детина с пудовыми кулаками, который по большей части спал или пил в своем участке, не особо вмешиваясь в гниение местного болота, если к тому не было начальственного приказа. А уж что делать во время нечастых облав, местные обитатели знали назубок – так, как будто с этим умением родились. Иногда мне казалось, что и материнскую утробу они покидали именно так – стоило акушеру крикнуть над роженицей «Двадцать шесть!» – сигнал тревоги, как тут же будущий каторжник сигает в этот мир, и тут уж только неперерезанная пуповина удерживает его, чтобы не ускакал он в подземное нутро Хитровки, чтобы схорониться там в какой-нибудь вонючей темной щели.

– Какой голос у тебя, дядя! – сказал мой Федька Косой. – Иерихонский!

– Бог дал, – кивнул Лавров.

«Каторга», поняв, что драки не будет, вернулась к своему обычному времяпровождению.

– И поёшь?

Лавров кивнул на стакан, и Шаляпин услужливо его наполнил.

– Духовное, – ответил с важностью бывший семинарист, а нынче вышибала.

– Вот послушать бы! – сказал Шаляпин.

– Щас пока не могу, – серьезно сообщил ему Лавров, – горло пересохло. Да и куражу нет.

– Так ты ж который стакан пьешь! – возразил я.

Лавров наклонил глаз и посмотрел на вторую бутылку, которую мы только-только почали.

– Вот еще стакан мне налей, да только полностью, с горочкой – тогда, может, и спою.

– Ну, смотри! – сказал я и сделал, как велел вышибала.

Тот, запрокинув голову, влил в себя полный стакан, потом со стуком впечатал его в столешницу. Глаза Лаврова налились кровью, а губы наконец сморщились от сивушного «каторжного» пойла.

– Ну, дядя? – спросил Шаляпин.

Лавров повернулся в сторону угла, где наяривали музыканты.

– Эй, музыкальная рота! – гаркнул он, легко перекрывая и шум кабака, и музыку. – Хорош! Петь буду!

Музыка стихла. Но посетители и внимания не обратили на анонс этого концерта – не впервой!

Лавров прокашлялся, а потом заревел:

- Жили двенадцать разбойников!

- Жил атаман Кудеяр.

- Много разбойники пролили

- Крови честных христиан!

Надо признаться, что популярная эта песня в устах вышибалы угадывалась скорее благодаря словам, а не мотиву. Мотив компенсировался страстью, с которой ревел этот медведь-семинарист. На лице Шаляпина я вдруг увидел промелькнувшее презрение, которое, однако, мигом уступило место выражению простодушному.

Второй куплет Лаврова утомил. Не дойдя еще до раскаяния Кудеяра, он поперхнулся, сплюнул на пол и потребовал еще водки.

– Во как! – сказал он Шаляпину. – Слыхал ли ты, чтоб так пели?

– Слыхал и лучше, – ответил Шаляпин весело.

Лавров помрачнел – возражений он не терпел, считая только одного себя правым во всем. Для вышибалы это качество, несомненно, естественное, но в данный момент оно сулило нам новые неприятности. Уж не собрался ли Шаляпин вступать в музыкальное соревнование с этим костоломом? Как оказалось – именно это он и собрался сделать.

– И кто ж лучше меня поет? – спросил Лавров сурово. – Шаляпин, что ли? Есть, говорят, теперь такой певец на Москве. Уж не знаю, как он поет, а вот баб етит, слыхал я, как кролик.

Я аж крякнул внутренне. Представляю себе, как внутренне крякнул сам Шаляпин.

– За Шаляпина не скажу, – ответил певец напряженно. – Но я и сам…

– Сам? – усмехнулся Лавров. – С усам? Ну, давай!

И он, схватив бутылку, плеснул водки в стакан Шаляпину. Тот выпил и, не вставая, продолжил оттуда, где закончил Лавров:

- Днем с полюбовницей тешился,

- Ночью набеги творил…

Так я впервые услышал знаменитого нашего певца – не со сцены, не в салоне – нет, в одном из самых грязных и опасных трактиров Москвы, в окружении беглых каторжников, «котов» и их «теток».

Он пел мощно, округло, не теряя ни единой ноты, не экономя на своем голосе – уже через секунду вся «Каторга» начала двигаться к нашему столу. Его обступили со всех сторон. И когда Шаляпин закончил петь, публика не захлопала – аплодисментов тут и не знали. Слушатели затопали сапожищами, закричали – всё больше матерно, то есть выражали свой восторг, как было принято у настоящих хитровских мужчин.

– Однако! – сказал Лавров, снова заглушив толпу. – Однако неплохо, признаю.

Шаляпин иронично двинул брови вверх. Признание Лаврова его развеселило.

– Тока это не бас! – заявил Лавров лениво. – Слыхал я басы. Ты, паря, поёшь повыше.

Шаляпин собрался возразить, но тут Лавров стукнул по столу и сказал весело:

– Но уж получше, чем энтот Шаляпин, а?

И все вокруг захохотали, зашумели, соглашаясь, потому что всем было очевидно: уж вот этот сапожник из-под Казани – он-то уж лучше поет, чем некий барин по фамилии Шаляпин! Потому как завсегда в русском народе найдется такой умелец, который господ переумелит, перепоет, перепляшет и перевоюет. Шаляпина начали хлопать по плечам, по спине и требовать, чтобы он спел еще. Кружок наших слушателей стал уже настолько плотным, что выбраться из него просто так не получилось бы.

– Спой, паря! Спой! – неслось отовсюду.

Шаляпин взглянул на меня. Кто-то поднес ему очередной стакан с водкой, но певец поставил его на стол, наклонил голову и тихо начал «Лучину». Пока он пел, я заметил, как повлажнели глаза слушателей и слезы потекли у многих – не только у баб, но и у здоровых мужиков – битых-перебитых жизнью, видавших и смерть, и каторгу, и предательство – так заворожил их голос Шаляпина. Да и меня он заворожил – я даже не сразу понял, что кто-то дергает меня за рукав.

Оглянувшись, я увидел Блоху – тощего рыжего мужичка.

– Слышь, репортер, – сказал он мне на ухо. – Пойдем со мной. Дело есть. Как раз для тебя.

– Да что случилось, – спросил я тихо, не желая прерывать Шаляпина.

– Пашку Щегла убили.

– Какого Щегла? Кто убил?

– Те, кто голоса ворует. Вот кто.

3

Украденный голос

Снаружи уже начало смеркаться. Я с трудом вытащил Шаляпина из кружка его новых оборванных поклонников, и теперь мы быстро шагали за Блохой мимо крытых торговых рядов, с которых торгующие уже начали убирать свой товар – все больше перешитые из ворованных вещей шапки, рукавицы, воротники и прочую рухлядь.

– Куда бежим? – спросил меня Шаляпин.

– Мальчика убили, – ответил я. – Не отставайте, а то потеряетесь.

Торопясь за Блохой, я недоумевал про себя – история про ворованные голоса давно уже превратилась в местный фольклор, хотя я-то помнил, с чего все началось. Было это лет пять назад – появился на Хитровке спившийся эстрадный актер Басилаев. В прежние годы он подвизался на ниве пародии и чревовещания, однако пристрастие к спиртному привело к тому, что от его услуг отказались все антрепренеры. Ничего не оставалось несчастному, как переквалифицироваться в уличные артисты. Поначалу имел он успех у местной непритязательной публики, подражая голосу любого, с кем заговаривал, однако потом произошел с ним случай совершенно анекдотический – одна местная торговка обвинила пародиста в том, что он украл ее голос. Сама баба, вероятно, охрипла от водки и своего бесконечного призывного: «Рванинка, свининка», и совершенно потеряла голос. Однако ей вдруг показалось, что это Басилаев колдовством украл у нее возможность рекламировать продаваемую бабой нехитрую снедь. И прямо во время выступления торговка накинулась на Басилаева и избила его, что было нетрудно, потому что вечно пьяный, хилый телом старичок-артист даже и не сопротивлялся. Хотя бабу и оттащили, по Хитровке пошел слушок, что «артист» и впрямь того – колдун. Ворует голоса, а потом их продает. Кому продает, как и почем – никто не знал, однако спустя некоторое время Басилаева начали гнать с Хитровки – мальчишки и бабы кидали в него грязь, а то и камни. Пьяные мужики иногда побивали – чтоб не смел колдовать. Тогда Басилаев и пропал. То ли сбежал в другое место, то ли тихо умер и был всосан хитровской дырявой землей, то ли пришили старичка суеверные хитровцы – в общем, растворился пародист в тяжелом хитровском тумане, оставив после себя только сказку о колдунах, которые ходят и воруют у людей голоса – в первую очередь у тех, кто хулит имя Господа или Богоматери Его.

Басилаева я видел в свое время и даже просил его спародировать мой голос, что он сделал, как мне показалось, совершенно неумело. И в сказки про воровство голосов я потому не верил. Однако с Блохой пошел – мне показалось странным, что этот хитровец, командовавший всеми «певчиками» рынка, позвал меня в свое логово.

«Певчики» – были мальчишки, которые разделили рынок на несколько частей, где и побирались, распевая жалостливые песни – когда одни, а когда и под аккомпанемент шарманщика Блохи. Шарманщик со своим древним, времен царя Давида инструментом, переходил от одного «певчика» к другому, помогая им «музыкой», а заодно и приглядывая за своими питомцами.

И вот, судя по всему, одного из «певчиков» убили. Не весть какое событие на Хитровке, но почему-то Блоха потрудился разыскать меня и потащил с собой.

По нашему направлению я понял, что Блоха вел нас в «Кулаковку» – целый ряд ночлежных домов между Хитровской площадью и Свиньинским переулком – место, куда полиция обычно и не совалась. Первый из этих домов звался «Утюгом», поскольку выходил на площадь узким концом. А следующие – «Сухим оврагом». В «Сухой овраг» я старался особо без надобности не заходить – но, слава богу, провожатый вел нас не туда. Мы зашли в «Утюг» и спустились в полуподвал. Свернув направо, мы с Шаляпиным оказались в большой комнате, перегороженной только занавесками. Вдоль стен стояли сколоченные из старых серых досок и горбыля нары, с наваленными «постелями» – старым тряпьем, кишевшим вшами и клопами. Перешагивая через бутылки и груды мусора, мы достигли наконец темного угла, где под охраной двух пареньков, вооруженных дубинкой и ножом, лежало чье-то небольшое тело, укрытое двумя старыми женскими платками. Блоха присел над телом и откинул верхний платок.

– Вот он, Щегол. Кирюха, принеси лампу!

Мы склонились над убитым. Это был паренек лет шестнадцати с белокурыми нестрижеными волосами. Смерть, вероятно, заострила его черты, но они показались мне знакомыми.

– Никто не показывался? – спросил Блоха второго мальчика, пока первый ходил за светильником.

– Нет, дядя Лёва, никто.

– Как его нашли? – спросил я.

Тут появился второй паренек – в руках он держал ржавую керосинку без стекляшки. Фитиль чадил, и пламя металось по сквозняку.

– Садитесь, расскажу, – пригласил Блоха, указывая на нары. Мы присели на самый краешек – боясь подхватить вшей.

Блоха говорил быстро, иногда путаясь в словах и ища у нас подсказки. Но в целом рассказ его показался мне действительно необычным.

Пашка Щегол был «певчиком». Я не стану пересказывать его судьбу – обычную судьбу для этих мест. Главное было вот в чем – две недели назад Пашка приболел – у него засвербило в горле, он почти не мог глотать от боли. Но бросать работу он не мог – это означало, что пришлось бы отказаться и от своей доли в общей добыче за день лежания на нарах в «Утюге». И вот в один день Пашка пропал. Его немного поискали, а потом, не найдя, разделили по местным обычаям весь скудный скарб, который остался от «певчика», и решили, что он либо утоп, либо сбежал.

Вдруг вчера ночью Пашка вернулся на Хитровку. Пришел в убежище как будто пьяный – шатался и что-то невнятно мычал. Рухнув на свою лежанку, он некоторое время спал. А потом так же молча, ни слова не говоря, встал, подобрал с пола уголек и начал что-то рисовать на отломанном куске толстого картона.

– Я его спрашиваю: «Паш, ты чего? Что с тобой? Чего ты молчишь?» – рассказывал Блоха. – Думаю, может, кто обидел пацана? А он тычет мне картонкой с рисунками – на, мол, смотри. Ну я посмотрел – че он там накалякал. И снова: «Паш!..» А он головой помотал, сунул мне опять свою картонку – и на нары. Ну, утром мы ушли на рынок работать, а днем бежит ко мне Люся – баба моя. Говорит – Пашку убили! Зарезали. Вот сюда!

Блоха поднес чадящую керосинку поближе к груди мертвого ребенка, и мы увидели небольшой прорез на одежде, пропитанный малым количеством уже забуревшей и отвердевшей крови.

Шаляпин скривился – этот вид был ему неприятен.

– А что ж ты ко мне прибежал, а не к Рудникову?

Блоха махнул рукой:

– Их благородие и смотреть бы не пошли! Что для них мальчишка какой-то? Да тут не всё. Хотели мы его обмыть, начали рубаху расстегивать. Я смотрю – у него горло замотано. Да не тряпкой, а бинтом! Это я потом прикрыл тряпкой, а раньше тут бинт был намотан. Вот. Бинт-то я аккуратненько размотал – потом может пригодиться. Мало ли – поранисся! Смотрю, батюшки! А у него на шее – дырка! И тут я вспомнил про то, как голоса у людев воруют. И подумал – сказка сказкой, а значит, правда в ней есть! Ведь когда Пашка вернулся – голоса у него не было! Через эту дырку голос у него и вытащили! Понимаешь, репортер? Тут я и услышал, что ты на Хитровку заглянул – вот, думаю, услужу хорошему человеку – может, он мне и рубликом поможет – на поминки усопшему?

Что же – такова была хитровская реальность. За копейку тут могли прибить, а за рубль продать сенсацию. Даже если дело касалось близкого тебе человека.

Я скинул мятый носовой платок, прикрывавший шею мертвеца.

– Посвети сюда.

Точно – на горле, чуть правее, была небольшая ранка, сшитая медицинской нитью.

– Смотрите, Федор Иванович, что это?

Шаляпин нагнулся – я слышал его взволнованное дыхание. Он, не касаясь мертвой плоти, как будто что-то измерил – расстояние от ранки и до подбородка.

– Да-да-да, – задумчиво пробормотал он.

Выпрямившись, Шаляпин задумчиво посмотрел на Блоху.

– Значит, как вернулся, так и не говорил? Вообще ничего?

– Хрипел иногда. Мычал.

– Хрипел и мычал, – задумчиво сказал Шаляпин и снова склонился над шеей мертвого мальчика.

– Это кто? – спросил меня испуганно Блоха. – Легавый?

– Это мой коллега, – ответил я.

– Кто?

– Ну, товарищ мой!

– А-а-а! Товарищ! Тода лады.

Шаляпин повернулся ко мне:

– Хорошо бы его к доктору, на вскрытие.

– Зачем? – встрепенулся Блоха.

Зная нелюбовь простых людей к самому факту медицинских вскрытий, я постарался успокоить начальника «певчиков»:

– Не на вскрытие, а на обследование. На тебе еще рубль – сбегай за Рудниковым.

– Так Рудников меня тут же по морде угостит! Не любит господин городовой, когда мы к нему лезем по своей надобности.

– А ты передай ему… – Я вынул визитку и написал просьбу Рудникову, с которым был знаком давно, прийти к месту преступления.

Блоха схватил карточку, сунул ее в карман и выскочил из комнаты.

Оба сторожа остались – один держал керосинку, а второй привалился к стенке и задремал.

– Кстати! – сказал Шаляпин. – Что он там рисовал? Где картонка?

Мальчик с керосинкой встрепенулся:

– А, щас! Принесу. У меня она.

Он выскользнул за занавеску, оставив нас почти в темноте – маленькое оконце под потолком и так было закопчено, не пропуская естественный свет, да еще за ним и основательно стемнело.

– Вы думаете то же, что и я? – спросил Шаляпин, указывая на белеющее в темноте горло мальчика с отчетливо видимой ранкой.

– Да… Ему удалили голосовые связки.

Мне не было видно лица Шаляпина, но я просто почувствовал, как его передернуло. И как он рукой схватился за свое горло, представив себе…

– Ужас, – выдохнул Шаляпин.

– Да уж, – согласился я.

– Украли голос!

Я коротко изложил ему историю возникновения этой хитровской былички, но певец возразил мне, снова указав на мальчика:

– Вот тут уж не сказки, Владимир Алексеевич! У него действительно украли голос.

Тут за занавеской посветлело, вернулся наш мальчик с лампой. В руке он держал кусок картона, которым хитровцы заколачивают иногда окна без стекол. С одной стороны он был относительно чист и именно там углем было нацарапано несколько рисунков.

– Вот он, – сказал мальчик и отдал картонку Шаляпину. Тот показал картонку мне. На нем углем действительно были нанесены какие-то детские рисунки, в которых я при скудном освещении узнал только неумело нарисованного человека в цилиндре и с палкой. Пальцы другой руки были как будто сжаты в кулак. Было там еще что-то, но тут по лестнице забухали сапоги Рудникова. Я быстро вынул свой чистый носовой платок и, обернув картонку, сунул ее в карман пальто.

Занавеска отлетела в сторону, и в каморку вошел городовой, из-за спины которого робко выглядывал Блоха. Стало совсем тесно.

Рудников был почти с меня ростом и так толст, что форменная шинель едва сходилась на его животе, только слегка стянутом ремнем, – казалось, что пуговицы готовы шрапнелью отлететь в стороны. Пышные пшеничные усы висели концами вниз, а фуражка висела на затылке.

– Опять вы, господин хороший, по моему участку шляетесь, – недовольно проворчал Рудников. – Вас убьют, а мне отвечать.

– Никто меня не убьет, – заметил я небрежно. – А вот вы, господин Рудников, взгляните лучше. Тут у вас юношу зарезали.

Городовой скосил глаза на тело и пожал мощными плечами:

– Почему убили? Может, сам зарезался.

– Ножа-то нет.

– Так нож свои же и стибрили! Хорошо, догола не раздели!

Рудникову явно не хотелось отрываться от своего всегдашнего времяпровождения – лежания на диване с бутылкой наливки. Но и проигнорировать преступление он не мог – в моем лице пресса уже прибыла, и потому просто не заметить убийство, как он обычно и делал, уже не получалось.

– Хорошо, – кивнул я, – но взгляните-ка на шею покойного.

– Что там?

– Похоже, что кто-то перед смертью вырезал ему голосовые связки.

– Да? – мрачно спросил Рудников и с кряхтеньем наклонился. Посмотрев минуту, он вернулся к своему привычному положению и спросил:

– Ну и что?

– Как ну и что? – воскликнул Шаляпин. – Ребенка, еще живого, изуродовали, а ему – ну и что!

– Это кто таков? – нахмурился Рудников. Он не привык, чтобы хитрованская голытьба дерзила всемогущему представителю закона. Я предостерегающе схватил Шаляпина за плечо.

– Это – кто надо, – сказал я дерзко Рудникову. – Знакомый генерал-губернатора.

– Да? – недоверчиво пророкотал городовой. – А чей-то он так одет?

– Для маскировки, – ответил я.

– Для чего?

– Ну чтобы ему в соболиной шубе по Хитровке не ходить. Понятно, господин городовой?

Это городовому было понятно. Он знал, что я иногда привожу на Хитровский рынок своих приятелей из артистической среды. Были среди них и люди довольно известные. Так что Рудников осадил назад.

– Ну и что? – спросил он меня уже спокойнее. – Горло перехватили, а потом в сердце пырнули. С кем не бывает?

– Вот, – ответил я. – В том-то и дело, что горло ему не перерезали. Это – результат медицинской операции. Смотрите – вот швы. Мальчика с Хитровки увели и вырезали ему связки. А потом он, вероятно, сбежал. Но мучители вернулись за мальчиком и убили его, чтобы он никого не выдал.

– Так как он мог выдать – без горла-то? – возразил Рудников.

В запале я уже хотел было вытащить из кармана картонку с рисунками, но почему-то не стал этого делать.

– Не знаю, – ответил я. – Но только попрошу вас составить протокол и отправить тело в морг.

– Зачем? – моргнул городовой. Уж совсем явно было, что ему не хотелось этим заниматься.

– Затем, что я собираюсь написать об этом странном убийстве в «Русских ведомостях»!

Рудников надолго задумался, а потом наконец махнул рукой:

– Ладно. Оформим. Отправим.

Я хотел было попросить его собрать сведения о подобных случаях – если они имели место быть на Хитровке, но подумал, что сейчас Рудников на меня очень зол. И мою просьбу не исполнит ни в каком виде. А потому распрощался со всеми, взял Шаляпина под руку, и мы с ним сначала покинули «Утюг», а потом и Хитровку.

В молчании поднимались мы по переулку, пока не достигли освещенного фонарями перекрестка. Шаляпин был устал и подавлен. Наконец мы остановились, чтобы распрощаться.

– Ну что, Федор Иванович, дал я вам пищу для работы над образом? – спросил я поникшего певца.

– Как вам сказать… – задумчиво откликнулся Шаляпин.

– Разве Акулины не было достаточно?

– Акулины? Нет, Владимир Алексеевич, я вам безусловно очень благодарен за этот поход, право, давно я не видел столько страданий и нищеты в одном месте… Но Акулина… Как бы вам сказать… Не совсем тот человек, что мне нужен.

– Почему?

– Да, она, безусловно, детоубийца, но…

Мы медленно шагали по улице и проходившие мимо прилично одетые люди с недоумением смотрели на нашу беседующую пару.

– Но для нее убийство ребенка – событие совсем ничего не значащее. Она как будто и не страдает. Все ее эти заламывания рук и слезы – просто пьяная игра. Нет! Не чувствую я в ее душе ни единого движения!

Слова Шаляпина меня немного задели.

– Ну что же, – заметил я. – Простите, что не – угодил.

– Угодили! Угодили, Владимир Алексеевич! – горячо сказал Шаляпин. – Ведь вот это второе убийство, свидетелями которого мы стали, – это же настоящая тайна! И тайна, которая как раз имеет отношение к моей работе! Вы же сами поняли – мальчика убил не кто-то из его круга! Нет! Это работа врача! Человека, получившего медицинское образование!

Я даже остановился.

– Откуда вы взяли?

– Но это же ясно как белый день! – воскликнул певец. – Связки удалены опытной рукой. Да и удар нанесен – точно в сердце!

– Ну! – возразил я. – На Хитровке много таких вот – опытных, что могут прямо в сердце!

– А рисунок? – спросил с жаром Шаляпин. – Там изображен человек в цилиндре.

– Или в шляпе, – перебил я его.

– С тростью – как у вас.

– С палкой. Как у калек.

Шаляпин поджал губы и кивнул.

– Отдайте мне этот рисунок, – попросил он.

– Зачем?

– Я снесу его Коровину, моему другу-художнику. У него острый взгляд – он способен заметить в рисунке то, что мы упустили.

Я вынул картонку из кармана и передал ее Шаляпину.

– Только поставьте меня в известность, если ваш друг что-то тут разберет.

– Хорошо.

– Да, кстати! Ваш портсигар!

Шаляпин с благодарностью принял обратно свое драгоценное имущество, потом назвал мне адрес флигеля, который он снимал на Долгоруковской улице, мы пожали друг другу руки, и он, поймав извозчика, уехал.

4

Мальчик-загадка

Каково же было мое удивление утром следующего дня, когда я, раскрыв «Русский листок», обнаружил в нем напечатанную петитом небольшую заметку о вчерашнем убийстве Пашки Щегла с припиской, что московская полиция по горячим следам раскрыла это дело, арестовав… Блоху! Рудников недолго думая схватил первого попавшегося под руку! В досаде я швырнул газету на пол! Получилось, что я сам послал человека в тюрьму, будучи уверен в его невиновности, но не приняв во внимание безыскусность хитровского правосудия! К тому же арест Блохи мог сильно повредить моей репутации на Хитровке – если раньше я вполне без опаски ходил в эти трущобы, то теперь доверие ко мне местных обитателей было подорвано – кто раскроется мне, человеку, из-за которого могут арестовать и послать по Владимирскому тракту? Если вчера убийство мальчика было для меня печальным, но в принципе рядовым событием, не имеющим лично до меня никакого отношения, то теперь все изменилось. Над чашкой кофе я поклялся разобраться с этим делом и найти настоящего убийцу! Ужо я покажу этому Рудникову, что такое настоящая полицейская работа!