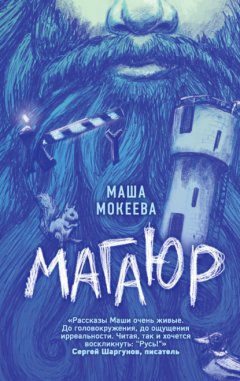

Магаюр

Аукцион

Петербург. Почти все в зале – мужчины. Среднего возраста, в рубашках и пиджаках, в очках. У одного кожаный портфель шириной полметра – видимо, решительно настроен. Кто-то пьёт вино, свет ламп отражается в бокалах.

– Присаживайтесь, пожалуйста, мы начинаем аукцион. Итак, первый лот – Мережковский, имеются заочные биды… Восьмой лот – Бальмонт, «Тишина» (две секунды ведущая, девушка по имени Агата, ждёт) – снят!.. Одиннадцатый лот – Бунин, «Полевые цветы»! Восемнадцать тысяч, девятнадцать, двадцать, двадцать одна – раз! Двадцать две! Двадцать три! Двадцать три – раз! Двадцать четыре! Двадцать пять! – Считает до сорока. – Продано!

– Лот шестнадцать – «Азбука в картинах Александра Бенуа»! Есть заочные биды, озвучиваю самую большую цифру – сто пятьдесят тысяч!

Кто-то сзади во весь голос:

– Забирайте, у всех она есть!

– Продано заочно!.. Лот двадцать девять – Бальмонт, «Жар-птица»! Продано за семь тысяч, спасибо! Лот тридцать… О, опять «Жар-птица»! Только с автографом автора! Пятьдесят! Шестьдесят! Восемьдесят! Сто! Сто двадцать! Сто сорок! Сто шестьдесят! Сто восемьдесят!.. Продано за триста сорок покупателю под номером семь, спасибо!.. Лот пятьдесят – Брюсов, рукописи стихотворений! Двадцать пять! Двадцать шесть! Продано за двадцать восемь, спасибо!

– Халява какая… – бормочет сосед.

– Лот шестьдесят один! Четыре тысячи! Пять!

Поднимавшему руку друг говорит:

– Давай борись, сражайся, я тебе одолжу!

Хохочут.

– Лот шестьдесят четыре – Каменский, «Землянка»! Тридцать! Сорок! Пятьдесят!

– Очень хорошая книжка, – комментируют сзади.

– Шестьдесят! Семьдесят!

– Да хватит уже! – слышится где-то слева.

– Продано за восемьдесят пять! Спасибо!.. Лот шестьдесят семь – Ахматова, «Вечер», с автографом автора! Четыреста! Пятьсот! Шестьсот!

– Семьсот даёте? Восемьсот даёте? – шепчет Агата в трубку.

– Восемьсот! Девятьсот, чтобы выполнить свои обещания! Девятьсот – раз! Девятьсот – два! Миллион! Миллион – раз! Миллион – два… Продано за один миллион, спасибо!

Мой сосед тяжело вздыхает и утирает пот со лба.

– Лот восемьдесят один – Цветаева, «Волшебный фонарь», есть заочные биды, поэтому сто восемьдесят тысяч! Двести! Двести двадцать!.. Триста!

– Кто же это торгуется? – Мужчина, сидящий впереди меня, поворачивается и всматривается в задние ряды.

– Продано за триста сорок, спасибо!.. Лот сто один – Блок, «Стихотворения»! Восемьдесят! Сто! Сто двадцать! Сто сорок!

– Смотри-смотри, кто-то повёлся, – ухмыляется один другому.

– Лот сто пять – Мандельштам, «Камень»! Пятнадцать! Шестнадцать! Семнадцать! Продано!

– А, погодите, мне тоже надо!

– Лот сто сорок один! Ахматова! «У самого моря»! Сорок! Пятьдесят! Семьдесят! Девяносто!

– Господи Иисусе!

– Не поминайте всуе!

– Продано за девяносто пять тысяч, спасибо!.. Лот сто шестьдесят пять – Бальмонт, «Марево»! Шестьдесят! Восемьдесят! Сто! Сто двадцать!.. Двести! Триста! Четыреста!

– Пятьсот даёте? – тихонько говорит девушка в телефон.

– Агата, прекрати! Агата, перестань! – кричат ей из зала.

– Пятьсот, чтобы выполнить свои обещания!

– О каких обещаниях она всё время говорит? – озадаченно спрашивает мужчина с тросточкой.

– Продано за шестьсот тысяч, спасибо!

Сосед оборачивается назад, и ему кто-то говорит:

– Это не я! Ты что!

– Лот двести восемнадцать – Маяковский, «Париж»! Семьдесят! Восемьдесят!

– Книжка же максимум тыщу стоит!

– Раньше стоила.

– Да… Толь, а Рахманинов был хорош…

– Настя, – говорит муж жене, – опусти руку, опусти!

Она держит руку и выигрывает «Париж» за сто тридцать тысяч. Многие одновременно вздыхают, и этот общий вздох гулко разносится по залу.

– Лот двести восемьдесят восемь – Шагинян, «Тайна трёх букв»!

– Какая же там тайна, в трёх буквах-то?

– Так это же она Сталину, Сталину написала! Про три буквы!

– Ох…

– Ахматова, «Стихотворения»! 1946 год! Уничтоженное издание! Есть заочные биды, называю самую большую цену! Восемьсот тысяч! Девятьсот! Миллион! Миллион сто! Миллион двести! Миллион триста! Четыреста! Пятьсот! Миллион пятьсот – раз!

– Миллион шестьсот даёте? – бормочет Агата в трубку, раскрасневшись.

– Эх, – сосед опускает руку и в изнеможении разваливается на стуле.

– Миллион пятьсот – два! Шестьсот! Миллион шестьсот – раз! Миллион семьсот! Миллион семьсот – раз! Миллион семьсот – два! Миллион семьсот – три, продано! Спасибо!

– Ох, не могу, пойду покурю, – сосед слева берёт куртку, оставляет на стуле полуметровый портфель и уходит.

Через пятнадцать минут:

– Аукцион окончен, всем спасибо! – говорит ведущая и кладёт молоток из красного дерева на обтянутую чёрным бархатом подставку.

Когда все разошлись и в зал проникал только свет уличных фонарей, в коридоре меланхолично мыла мраморный пол пожилая уборщица с двумя высшими образованиями. Из-за тяжёлых дубовых дверей аукционного зала послышались вздохи, смешки и звон бокалов.

– Раздавайте, Анна Андреевна!

– Ох, Иван Алексеевич, что ж вы делаете?..

– Вам, дорогая, сегодня грех жаловаться, сорвали куш! Сколько процентов-то берёте?

– Стесняюсь сказать…

– Что вы, здесь все свои! Да, Валерий Яковлевич?

Брюсов согласился.

«Неужели сидят ещё? И так уже всю Россию купили», – подумала уборщица и со всей силы принялась выжимать половую тряпку.

Зазвучали другие голоса, будто за покерный стол сели новые игроки.

Уголья

Дьякон вологодского кафедрального собора Михаил в последнее время чувствовал, что жизнь его петляет на месте, как потерявшийся в лесу грибник. И всё из-за епископа Максимилиана, который любил слушать, как он поёт на богослужениях. Михаил уже давно семинарию окончил, но никак не удавалось ему стать священником. Стоило завести разговор об этом с настоятелем, тот вздыхал и повторял: «Ну, ваше громогласие, пока сверху распоряжений по этому вопросу не поступало».

Михаил знал, крепко знал, что дело в епископе. Было в нём что-то бандитское. Сухонький, крепкий, деспотичный мужичок, который до поступления в духовную академию работал учителем физкультуры. Имелась у него неприятная манера: если он слышал что-то неугодное, то опускал подбородок, поднимал брови и смотрел на собеседника по возможности не мигая. Когда Михаил пел, епископ Максимилиан блаженно улыбался, и губы его шевелились, повторяя слова молитв. Но стоило дьякону заговорить с ним о своих идеях и литературных трудах, тот опускал голову, поднимал брови и смотрел на него как на пропавший салат.

Жизнь у Михаила шла в общем-то всегда неплохо. У него была семья, старик-отец в деревне, куда он любил ездить, встречи «Свитка» – литературного объединения вологодских писателей. Но в тот год всё стало исчезать, как в густом вечернем тумане. Сначала погиб отец – задохнулся во сне из-за не открытой по рассеянности заслонки печи, потом жена уехала жить к сестре в Ростов, а сын завёл подругу и тоже съехал. И остался Михаил один, продал свою двушку, купил совсем маленькую квартиру. Жил просто. В шкафу у него висел стихарь для богослужений, брюки да голубые рубашки, которые Михаил любил носить. Они и правда шли к его бледно-синим глазам, в которых, как говорили его знакомые, всегда сидела грустная смешинка, к его бороде, широким плечам и высокому росту. Ещё в комнате стоял письменный стол у окна, на котором царила старенькая пыльная лампа и лежал недорогой корейский ноутбук; кресло из отцовского дома; узкая кровать. На кухне тоже не было ничего лишнего. Окна выходили на школьную спортивную площадку.

Половину оставшихся от продажи квартиры денег Михаил отдал сыну, а свою часть потратил на ушатанную, но ещё передвигавшуюся чёрную «девятку», чтобы ездить на ней в отцовский дом. Дел там было много: комната, где случился пожар, пришла в негодность – предстояло залатать дыру в полу, поклеить новые обои, покрасить пол и побелить потолок, позвать печника сложить новую печь. Старый дом стал заваливаться набок: положи мячик на пол – и он покатится, набирая скорость. Нужно было вызвать бригаду с домкратами, чтобы они приподняли дом и выровняли фундамент. На всё это требовались деньги.

А Михаил распоряжался более чем скромными финансами. На жалованье дьякона, даже такого, который однажды удостоился чести петь на службе в присутствии патриарха, можно было жить, но не тужить было сложновато. Хорошо ещё перед Новым годом Михаил поддался на уговоры одного доброго знакомого и подработал Дедом Морозом. Дети его обожали, а пьяненькие счастливые родители вкладывали ему в ладонь шальные тыщёнки. За неделю он и заработал на ноутбук, на котором увлечённо настукивал воспоминания, краеведческие записки и стихотворения в прозе, в которых продолжал традиции почитаемых в вологодских краях писателей-деревенщиков.

Но в конце весны, когда пора было приступать к ремонтным работам, денежный вопрос встал, как говорят председатели жилищных кооперативов, ребром. По вечерам Михаилу становилось грустно оттого, что он, пятидесятилетний образованный мужчина с могучей бородой, не может привести в порядок отчий дом. В разгар его страданий в храм приехал епископ Максимилиан. Хитро зыркнув на Михаила, он что-то сказал настоятелю, тот закивал и тоже посмотрел на Михаила. В голове дьякона послышался вкрадчивый и настойчивый голос, призывающий к мстительному неповиновению, и во время богослужения он нарочно фальшивил и даже дал петуха, а затем с тяжёлым удовлетворением наблюдал, как хмурился и морщил нос епископ.

– Что с тобой, Михаил, нализался вчера? – спросил настоятель после отъезда епископа.

– Не отрекаюсь, батюшка…

– Ну, больше так не делай.

На том и помирились. Настоятель был человек понимающий и по обстоятельствам душевный, так как сам проживал не без греха.

После той литургии Михаил шёл домой через рыночную площадь, злился на епископа с настоятелем и вдруг впервые почувствовал лёгкость свободы от обязательств и освежающий дух противоречия. Он огляделся и заметил много новых заведений: «Выручим до получки», «Деньги здесь», «Экспресс-кредит». Он остановился у видавшего виды бетонного Ленина и задумался. А что ему ещё оставалось? Михаил выбрал самую приличную контору и вошёл.

За столом парень в полосатой футболке что-то сосредоточенно листал в своём смартфоне. Перед ним лежали листовки с весьма привлекательными предложениями. Михаил сел на свободный стул и начал их разглядывать. Печник тысяч десять попросит, потом на краску, на доски… А сколько стоит поднимать фундамент? Может, пока и так сойдёт? Программа «До зарплаты. До пенсии» ему подходила: выдавали сразу тридцать тысяч, проценты вроде приемлемые, если быстро вернуть деньги, а Михаил так и собирался поступить.

В анкете он гордо вывел: «дьякон». Консультант обратил на это внимание и обрадовался: «Такие люди к нам ещё не приходили!» Михаил вздохнул. Над графой о поручителе он долго думал и наконец написал: «Антон Витальевич Лысенко», а в скобках – «епископ Максимилиан». И телефон указал, благо был в мобильной записной книжке с тех пор, когда ему поручили в прошлом месяце отвезти епископу конверт и ящик крымского шампанского. Консультант присвистнул и прокомментировал: «С таким поручителем я могу вам и триста тысяч выдать». Михаилу вдруг стало весело. Он представил, как получит триста тысяч и уедет жить в Грецию, а епископа будут осаждать коллекторы.

Но после того, как его отец потерял свои сбережения на «МММ», Михаил старался относиться к денежным вопросам разумно, взвешивая все «за» и «против», продумывая варианты будущих событий. Было решено, что тридцать тысяч брать не страшно – рано или поздно, но он их вернёт, не так уж это и много.

К концу лета печь ещё была не доделана. Печник взял деньги вперёд и запил. Пол восстановили, обои поклеили, забор новый поставили, и деньги кончились. Уже давно бежали проценты. От настойчивых звонков кредиторов он избавился – просто выключил сотовый и сунул в шкаф, а городского телефона у него в новой квартире не было. Когда стучали в дверь, он так талантливо притворялся, что его нет дома, что сам начинал в это верить. В какой-то момент неизвестный миру коллектор выпил стопку для смелости и позвонил епископу. Пригрозил ему, чувствуя вдохновение, что если дьякон Михаил не выплатит шестьдесят тысяч, то будет написано заявление в прокуратуру и там займутся проверкой бухгалтерской отчётности всей епархии. Епископ ответил, что разберётся.

Когда на следующий день Михаил пришёл на службу, настоятель отозвал его в сторону и, с трудом скрывая удивление, произнёс:

– Ну что, отец Михаил, поздравляю тебя, голубчик…

– С чем? – спросил дьякон, и сердце его заколотилось изо всех сил.

– С премией! За усердные труды в чине дьякона в течение столь долгого времени владыка жалует тебе премию в шестьдесят тысяч, а через неделю возведёт тебя в протодьяконы… С тем, чтобы скоро ты стал иереем и возглавил приход храма Власия Севастийского. Правда, его сначала восстановить надо.

Поговорив с настоятелем, Михаил вышел подышать в сквер. Он сел на скамейку и стал наблюдать, как пчела летает над клумбой и садится на цветы, которые он сажал, помогая приходским бабкам, несколько месяцев назад. Невероятно! Вот момент, которого он так ждал. Храм Власия был до революции знаменит своими фресками и состоятельнейшими прихожанами. И в его руках снова станет незаурядным – он соберёт там интеллигенцию, людей, которые, конечно, оценят его чуткое понимание искусства. Он будет поддерживать их во мрачные дни духовного кризиса и творческого разлада… Но с чего это вдруг епископ обрушил на него свою милость? Может, издевается? Где же собака порылась? И премия… Неспроста. И тут вспомнил Михаил слова апостола Павла: соверши доброе дело для того, кто огорчил тебя, и, делая сие, соберёшь ты ему на голову горящие уго́лья.

Михаилу стало нехорошо. Откуда теперь беды ждать? Может, отказаться от повышения? Уголья!

После службы он пошёл к храму Власия. Полуразрушенный, в «лесах», без купола, а за ним под яблоней – памятный камень священнику, служившему здесь сто лет назад и убитому большевиками. «Все мы у Родины в неоплатном долгу», – почему-то пришли на ум Михаилу тяжёлые и плоские слова. Он долго смотрел на этот камень, и голове его было жарко.

Чайный капитан

Дома вокруг стояли вразжопицу. Вовсю цвели вдоль заборов лилии, распространяя приторный дух. Время от времени слышался хриплый стон, которым заканчивался каждый возглас петуха Германа.

Август выдался индифферентным: ничего не происходило и было прохладно, то и дело моросил дождец.

У хозяина, видать, тяжело было на душе. Он ходил насупившись, а я, напротив, пребывал в приподнятом настроении. Мне всё нравилось. Например, прислушиваться и приглядываться: узнавать издалека модель машины по звуку мотора, бабочку – по узору на крыльях, приближение грозы – по далёким раскатам грома. Я стал подолгу смотреть на облака и думать о том о сём. Например, представлял птиц, у которых вместо голов – камеры видеонаблюдения (три года назад камера была установлена вот тут рядом на столбе, потом сломалась, и ее украли хмыри из соседней деревни). Пролетая мимо, такие птицы поворачивают свои камеры в разные стороны и фиксируют всё, что происходит. Здорово быть живым.

В полдень появился белый незнакомый, кажется японский, автомобиль с московским номером. Хозяин нажал на кнопку, и я поднялся. Машина въехала на территорию посёлка, из неё вылез небритый парень в немецкой камуфляжной куртке.

– Добрый день! – бодро сказал он. – Не возражаете, если мы погуляем по лесу вокруг вашего посёлка, а машину тут оставим? – спросил он.

– Здравствуйте, сударь, а это ещё зачем? – с подозрением отреагировал хозяин.

– Спортивным ориентированием занимаемся.

– Да? Что-то не похож ты на спортсмена, а ну-ка компас покажи! – потребовал хозяин.

«Не на того напал приезжий, нас не обманешь – хозяин весь свой век солдат жизни учил, про спортивное ориентирование всё досконально знает…»

– Да я по картам…

– Карту показывай! – настаивал хозяин.

– Сейчас… Маша, где у нас карты?

Открылся багажник, парень вытащил оттуда какие-то распечатки.

– Ну так это не для спортивного ориентирования, – сказал хозяин, искоса глядя на распечатки в руках гостя. – Я-то им, в отличие от вас, занимался, знаю.

– Мы с вами называем одно и то же разными словами, какая разница? – начал объясняться гость. – Мы идём по навигатору до точки пересечения координат. Сейчас вот поставили точку в вашем лесу, там, где пруд.

– А на самом деле зачем приехали?

– Погулять, проветриться.

– Так езжайте туда, – хозяин махнул рукой в сторону выезда, – по тому полю прогуляйтесь, оно шире и не пахано, иван-чая соберите.

– А как иван-чай выглядит? – спросил парень. – Всегда хотел узнать.

– Не знаешь, как иван-чай выглядит?! – поразился хозяин. – Странный ты человек…

«Опять он про свой иван-чай! – подумал я. – Сейчас начнёт… Надоело!»

– Не знать иван-чай! – произнес хозяин воодушевлённо. – Я везде бывал – и в Китае, и в Индии, и в Шри-Ланке. Пил там чай. Нигде такого иван-чая, как у нас, нет. А ведь раньше мы всем его продавали – и в Китай, и в Индию, и даже в Англию.

– Что-то я такого не слышал, – сказал гость. – В Англию?

Хозяин раскраснелся.

– Ничего ты не знаешь. А ты хоть слышал, что под Архангельском у англичан концлагеря были? У них-то Гитлер и фашисты ихние всему и научились! А какой в Архангельской области иван-чай!.. Вон, в Шри-Ланке чай есть, продаётся в серебряных коробках, так там семь процентов – это иван-чай! На вас, молодёжь, интернет плохо влияет, ничему не учит…

– Зато по телевизору нас учат любить президента, – ехидно ответил парень.

Тут я вспомнил прелюбопытную историю. Её рассказал сослуживец хозяина. Однажды ему приказали выделить солдат для охраны поезда с цистернами. Он их проинструктировал как надо, надавал строгих указаний. По пути солдаты стреляли бродячих собак, норовивших прикорнуть в тени эшелона на станциях, и отгоняли зевак. Потом выяснилось, что в цистернах была всего лишь морская вода для президентского бассейна: её везли из Коктебеля к нам, во Владимирскую область, потому что ходили слухи, что глава государства вскоре переночует в своей местной резиденции.

– А ты чем занимаешься? – сузил глаза хозяин.

– Журналист, – ответил гость.

– И о чём пишешь?

– Как о чём? Сегодня об одном, завтра о другом.

– Ну так про иван-чай напиши. Пора снова его экспортировать. Поставь вопрос ребром. И на Шри-Ланку съезди. Нельзя писать о том, чего не знаешь! Хватает таких писунов! И на радио ещё лезут выступать! А в лес не надо идти, нечего вам там делать.

– Ещё как надо! – возразил парень. – Просто попасть туда можно только из вашего посёлка: слева болото, справа карьер.

Я задумался: чего же этим приезжим там нужно-то, в лесу? Туда у нас только домашние свиньи бегают – на свидания с дикими кабанами. Хозяин, наверно, не зря запрещает… Видимо, не хочет, чтобы кто-то бродил рядом с посёлком вне поля его зрения. А парню-то как хочется туда! Всё время на лес смотрит! Что-то там есть! Сейчас птицы с камерами пригодились бы!

– Нет, – отрезал хозяин. – Не получится. Езжайте, иван-чай соберите, пока шлагбаум открыт.

Мне стало приятно, что обо мне говорят. Я действительно был открыт. Парень кивнул.

– Ладно. Всего доброго!

– Успехов, успехов… – сказал хозяин, довольный, что по его территории без разрешения комар не пролетит.

Машина уехала. Я опустился. Хозяин оглядел свой идеально подстриженный – как затылок новобранца – газон перед домом, смахивающим на трёхэтажную казарму, и пробормотал: «Пора экспортировать… поставить вопрос ребром… писуны!» Я подумал, что правильно он их в лес не пустил: никогда не знаешь, чего ждать от незнакомцев. Иногда придут ночью и пытаются меня поднять, хотя нельзя – я на замке. Я терплю. В Тибете на определённых стадиях физической медитации люди, которым не хватает терпения, считаются слабоумными. Не хотел бы я прослыть слабоумным. Хватает того, что я – шлагбаум.

Пошёл дождь. Я прислушался к своим ощущениям: чувствую, как по всему телу текут дождевые капли, как хозяин тряпкой стирает с меня птичий помёт в том месте, где горит лампочка. Чувствую, как высокая трава щекочет мой подъёмный механизм.

Тридцать пятый

Одеяло хорошее, из шерсти. До этого принадлежало монашке. Наверно, перед сном снимала подрясник и облачалась в ночную рубаху. Возможно, в этот момент за ней наблюдали – на окнах нет занавесок. Или тогда были? Скорее всего, узкая комната с низким потолком казалась ей в минуты слабости просторной могилой, но теперь ей ещё хуже. Монахинь выселили, некоторых увезли, остальные разбежались. Приютил кто её? Нашла работу? Или умирает на Соловках с молитвой? Что мне за дело? Любая власть – что на земле, что на небе – подавляет, гнетёт, требует по своему разумению, нас не спросив. Мне повезло, предложили непыльную работёнку, с комнатой, а многие живут в фанерных бараках, спуская ноги с кровати прямо на земляной пол. У меня одна незадача – тараканы. Когда ночью, зажигая керосиновую лампу, вижу их, то даю им имена – Ярослав, Мстислав, Игорь. Они соперничают за хлебную корку. Последние князьки на русской земле.

Встать не так просто. Холодно в кровати, но снаружи ещё холоднее. Скоро занятие, а я нечёсан, неодет. Опять же повезло вести теоретические занятия – в помещениях сухо, в законопаченные окна не дует. Коллега, Егорыч, прямо в поле ведёт учеников – там стоит трактор «Фордзон-Путиловец», как полагается, или комбайн – и показывает, как что работает, какие бывают поломки, как чинить. Предварять и завершать занятие требуется напоминанием, что всё это – благодаря товарищу Сталину, от усердия нашего зависит будущее Родины, великих Советов. По мне, так дребедень, но попробуй пикни.

Я человек учёный, при царе учился в гимназии, а после революции работал в сельскохозяйственной артели. Поэтому назначен читать лекции в школе механизаторов. Моё дело – рассказывать, как сеять, когда собирать урожай, каким образом составлять календарные графики по уходу за посевами. Моя любимая посевная теория заключается в том, что нужно не только правильным образом уронить зерно в верно подготовленную почву, но и позаботиться о том, чтобы ничто не мешало ему прорасти и вызреть – оберегать землю от потопов, ветров, диких животных.

Школа на территории бывшего монастыря. На днях, чтобы техника могла свободно проезжать к новым гаражам, взорвали колокольню. Когда-то в здешнем храме крестили мою мать. Сейчас всё ценное вывезли, говорят, то, что осталось, скинули в колодец и закрыли бетонной плитой. Не знаю, зачем это большевикам? Архитектура же облагораживает, а они её разрушают.

Всё так же растут в соседнем лесу опята, вода в речке чистая и холодная, как раньше. Девушки хорошенькие имеются. Сейчас у них мода – носить береты.

Недавно опубликовали фотографию: Сталин и Жданов. Рожи одинаковые. Многие повадились отращивать такие же усы – от девок отбоя нет.

Перед уроком надо успеть повесить новый транспарант. Я его ещё не видел, но, наверно, опять про мировую революцию. У нас в кабинете таких уже три. Пыль собирают. Из-за этого тряпья высокие парни разогнуться в комнате не могут.

Ученики обсуждают слухи об Украине. Говорят, мыши снова пожрали зерно, будет голод. Половина верит, другая – нет: мол, почему тогда в газетах не написали? Сейчас скажу им помалкивать.

На задних рядах даже не услышали. Никак не научусь повышать голос. Вот Егорыч умеет. Как рявкнет: «Закрыли хлебала, смотрим на радиатор!» – так у всех языки отнимаются. Но в последнее время и так не скажешь – из-за девушек, которые пришли учиться.

Одна осталась как-то после урока и вопросы задавала: «А вот вы, Иван Сергеевич, как считаете, машины заменят когда-нибудь труд человека?», «Какие народные приметы помогают в нашей работе?», «Сколько зерна может дать местный колхоз?». В конце концов я говорю: «Нина, у меня есть книжка, в которой обо всём написано». Она пошла за ней ко мне в комнату, а когда мы зашли внутрь, закрыла дверь, подпёрла её стулом и уселась на кровать. «Одеяло у вас тёплое», – говорит. Стала задавать вопросы: «А вы православный человек?», «А ваша семья пострадала от коммунистов?». Я насторожился. Последнюю монахиню увозили при нас – она вырывалась, её связали и кинули в телегу. Вооружённый солдат залез следом. Верующих если не ссылают, то устраивают им херовую жизнь.

Твёрдо сказал: «Нет, Нина, коммунизм освободил наш народ и укрепил страну, о чём вы вообще говорите?» Она смутилась, а потом ответила: «Я видела, какой вы были мрачный, когда уничтожали колокольню».

Замер.

Неожиданно она начала раздеваться. Под ногтями у неё была земля, вокруг сосков – жёсткие тёмные волоски, но всё равно это было как чудо. Кто-то выбрал меня и одарил своей любовью. За что? За проблеск человечности? Я стал целовать её белое тёплое тело. Снял всё, что на ней оставалось. Ноги у неё были ледяные, я попробовал согреть их своим дыханием и накрыл одеялом. Мы поцеловались и прижались друг к другу.

Ей двадцать лет. Родители пропали в Гражданскую, воевали за белых. Монахини приютили нескольких сирот, в том числе и её. С тех пор Нина живёт в монастырском здании вместе с другими девушками.

Никого не интересовал наш роман. За нравственностью учениц не следили, от меня же требовалось только вовремя приходить на работу и исправно вешать лозунги на стены класса. Нина заглядывала ко мне каждый день, но никогда не оставалась на ночь – видимо, боялась, что её заметят ночью, когда будет выбегать в нашу вонючую, как ад, уборную. Думаю, в глубине души ей хотелось, чтобы о нас узнали, только когда мы поженимся.

Дни были похожи один на другой, и мне не хотелось изменений.

Однажды отправили на железнодорожную станцию встречать инспектора из Москвы. На платформе лежала яркая листовка. Думаю, её выбросили из окна поезда. На ней было написано:

«БОГ. НАЦИЯ. ТРУД».

Под этими словами мельче было напечатано следующее: «Православие издревле служило нравственным ориентиром в нашей великой России. При коммунистической власти всё погрязло во грехе; всем управляют интернационалисты и кавказцы, а русский народ снова окажется в рабском положении. Нельзя дать захватить страну этим головорезам. Вступайте во Всероссийскую фашистскую партию, распространяйте информацию, готовьтесь! Мы выступим против проклятых коммунистов в 1938 году, и нам нужна ваша поддержка».

Я спрятал бумагу в карман. Руки тряслись; было и страшно, и радостно. До этого и не знал точно, как отношусь к новой власти, но теперь, чувствуя, как быстро бьётся моё сердце, понял: многое меня не устраивает в нынешней жизни, столько всего приводит в недоумение.

Несколько дней усиленно размышлял.

Стало сложно вести занятия. Забывал, о чём только что говорил, и застывал, глядя на портрет Сталина. Сукина кавказская морда! Большевики легко пришли к власти, возможно и убрать их будет просто – они здесь не так уж давно. Надо вербовать союзников… Будет рискованно, но что делать. Я глядел на класс и не понимал, почему они не задумываются о происходящем, а вместо этого со скучающим видом разглядывают мои старые ботинки или муху, сидящую на цветном плакате, который я рисовал целую неделю: «Товарищи колхозники! Досрочно выполним государственный план посадки лесных полос! Они защитят наши поля от суховеев и создадут условия для получения высоких устойчивых урожаев!»

Тот инспектор провёл у нас неделю. Все его обхаживали, как барина, а он что-то вынюхивал. Побывал у каждого в доме. Фашистскую листовку я носил с собой во внутреннем кармане брюк, который специально нашила Нина. Она тоже была против большевиков, по понятным причинам. Неожиданно для всех нас инспектор с двумя сотрудниками НКВД арестовал Егорыча. Назвал его «сраным троцкистом». Через три дня его жена повесилась. Нина ревела так, что мне стало жутко. Я тогда отправился бродить вдоль речки, которая течёт под монастырским холмом каким-то особым, смиренным, зигзагом. Сел на валявшийся на берегу деревянный ящик, испытывая ярость. Егорыч был хороший мужик, трудолюбивый.

Хотел узнать о дальнейших планах фашистов. Но пойти было не к кому – высмеют или донесут. Тогда отправился на станцию. Не знаю, на что я надеялся, Нина говорит – интуиция. Пришёл на ту же платформу и под единственной лавкой увидел газету с названием «Крошка». Она оказалась изданием «Союза фашистских крошек». На обложке была фотография маленьких девочек в униформе.

В газете прочитал, что ВФП, Всероссийская фашистская партия, базируется в Маньчжурии. Где-то я слышал, что теперь эти территории принадлежат японцам, но не был уверен. Ясно, что это далеко на Востоке. Ещё там было написано, что партия посылает в Советы тайных агентов. Их символ – двуглавый орёл и крест с загнутыми концами.

Я оставил газету на платформе, хранить её было опасно. Правда, было жаль, что не смог показать её Нине – дома она хохотала над названием союза. Нина говорит, что те, у кого есть самоирония, уже наполовину победители.

Мы поженились и жили вдвоём в моей маленькой комнате. У Нины был славный характер – она со мной не спорила и ни в чём мне не отказывала. Я, в свою очередь, старался за это её благодарить: срывал дикие цветы или доставал для неё сладкую булочку. Однажды мне за работу дали чуть больше денег, чем обычно, и я решил заказать для Нины платье. Простое, но новое.

Портниха жила и работала в избушке недалеко от монастыря. Мне посоветовали её Нинины соученицы. Когда я зашёл к ней, она шила. Это была очень красивая женщина. Она казалась благородной, я имею в виду, как княгиня или графиня. Я думал о том, как прямо и гордо она держит спину, и вдруг заметил на столе фашистский значок.

Швея подняла голову и увидела, на что я смотрю. Боясь, что она испугается, я выпалил: «Слава России!» Это было приветствие русских фашистов. Она ласково улыбнулась и ответила: «Слава России!»

После того как мы обсудили платье, она повела меня пить чай. Это был настоящий китайский чай. «У меня осталось его совсем немного, – сказала она. – Нельзя было брать с собой много вещей». «Вы приехали из Маньчжурии?» – спросил я. «Да, месяц назад. Многие эмигранты возвращаются из Харбина из-за японцев. Там я состояла в партии, и, когда узнали, что я возвращаюсь, мне дали задание». «Готовить наступление?» – Я хотел показать свою осведомлённость и намекнуть, что не против принять участие в свержении коммунизма. Татьяна, так её звали, рассказала мне, что это она оставляла листовки и газеты на станции. Делала это ночью, чтобы не поймали. Нужно, сказала она, найти себе оружие и быть начеку. Приказ выступать будет передан особым агентам, а они передадут его всем остальным.

Когда я пришёл домой, Нина выглядела рассерженной, чего раньше не бывало. Она сдержанно отвечала на мои попытки заговорить, а затем нервно, очень тихо сказала: «Я увидела тебя и пошла следом. Я думала, ты идёшь домой, а ты пошел к этой проститутке». «Проститутке?» – удивился я. «Всем известно, сколько мужиков околачиваются в том сарае, – заявила Нина. – Чтобы духу больше твоего там не было!» Я рассмеялся. Она удивлённо посмотрела на меня, и я объяснил ей, кем на самом деле оказалась швея.

После этого каждое воскресенье мы шли к Татьяне. У неё собирались все наши сторонники: трое из монастыря, включая нас с Ниной, остальные из окрестных деревень – колхозники, рабочие, строящие лакокрасочный завод неподалёку, была даже одна бывшая монашка, – насколько я понял, она вышла замуж и скоро должна была родить. Мы обменивались новостями, вместе ужинали – каждый приносил что мог – и обсуждали план действий. Мы ждали, когда придут русские фашисты и освободят нас, и вера в это помогала справиться с любыми трудностями.

«Тат-Нефть»

Алексей не верил в стабильность и каждый день листал новостную ленту в ожидании девальвации рубля или объявления военного положения. Не верил батюшке, телевизору, современной медицине и гневался при словах вроде «антиконституционность» или «бюрократическая машина». Он был уверен только в надёжности немецких автомобилей и незаменимости фирменной изоленты. Недавно у него появилась и другая отрада, которая указывала путь как маяк и обещала приют всем странникам, – заправка «Тат-Нефть» на Новоугличском шоссе между деревнями Запольское и Селково. Только здесь, в чистоте и уюте, в кафе с национальной кухней и вежливым персоналом, он чувствовал себя человеком. Особенно ему нравилось, что в туалетах были одноразовые салфетки для сидений унитазов, мощная, как ветер перемен, антибактериальная сушилка для рук, отдельная роскошная кабинка для инвалидов. В кафе были кожаные кресла, на парковке бесплатная подкачка шин – всё это казалось ему невероятным проявлением человеколюбия.

Как обычно, Алексей выехал рано утром, чтобы успеть до пробок. Было шесть сорок, но он всё-таки застрял из-за ремонта дороги возле мемориальной ракеты «Восток». В год его рождения на космодроме Плесецк во время запуска такой ракеты прогремел взрыв, погибло почти пятьдесят человек. Стоя в пробке на въезде в Королёв, Алексей вспомнил об этом и представил себя рядовым, помогающим на последней «заправке» перед стартом. Вдруг вспышка, грохот и тишина… Так ли это было? Он попытался вообразить себя спасателем, рвущимся сквозь клубы горящего топлива на выручку товарищам, но не смог. Таким он был: не смелый и не глупый. Поэтому и с его полулегальной автомастерской, набитой полуживыми «мерседесами», дела шли то хорошо, то плохо: клиентов много, а вот с полицией не всегда удавалось договориться.

«Я тут прям душой отдыхаю, – думал Алексей, сидя в кафе своей любимой „Тат-Нефти“ и жуя эчпочмак, разогретый пирожок с бараниной, – может, если бы татары победили, мы бы жили в нормальной стране? Там, где не выбрасывают ветхие диваны с балкона, не вскрывают гаражи ради детского велосипеда, не воруют средства через госзакупки. Это, конечно, были скорее монголы, но ведь китайские хронисты всех кочевников Великой степи называли татарами…» Он огляделся и снова удовлетворённо заключил, что на заправке полный порядок: натёртые до блеска кофейные автоматы, аккуратно завязанный фартук у татарочки за кассой, на плазме мелькают блюда и крупно написаны цены буреков, вакбалишей и бекенов. Есть отдельный стенд с полезными вещами для походов: аэрозоль от комаров, складные ножи и даже фляги для воды. Ему эти приспособления, правда, не нужны, он ведь едет по работе, по сути просто возиться с бумагами, но кому-то из проезжающих этой дорогой туристов такой набор может очень пригодиться. Как хорошо придумано!

В Калязин из Китая по железной дороге везли запчасти для устаревших моделей «мерседесов». В Москву их транспортировали уже небольшими партиями на неприметных грузовиках, чтобы уклониться от налогов. Так делал и Алексей. Каждую субботу он проверял детали и подтверждал заказ у калязинских посредников, а в понедельник получал запчасти в столице. По пути каждый раз останавливался на «Тат-Нефти».

У него были любимые блюда: куриный суп, наваристый и сытный, эклер с шоколадным кремом, двойной эспрессо с одной ложкой сахара. Но в то же время перед ним стояла задача попробовать всё, что предлагает татарский храм благоденствия тому, кто засиделся в машине. Он многое успел: и грибной крем-суп, и азу, и баурсаки, распробовал тыкмач, бурчак-шурпу и «татарский хворост», оценил блинчики на катыке и кулламу. Горячий бараний бульон с кружочками моркови и кубиками сельдерея. Десерты.

Управляющий с татарской фамилией приметил постоянного посетителя и временами интересовался, как он поживает. Для Алексея это было очередным подтверждением идеальной организации всего, что происходило на заправке. Он всё чаще думал о «Тат-Нефти» как о храме, где верят в целебную силу тишины, вежливости и чистоты. Не нужно слушать речь проповедника, чтобы проникнуться этой верой: всё, что требуется, – это сходить в сияющий туалет и заказать суп и кофе с булочкой. Однажды какая-то клиентка, карикатурная дама, вся в розовом и блондинка, устроила истерику: стала кричать и требовать, чтобы её скорее обслужили, потому что она торопится. «Вы как будто назло!» – сказала она Алексею, который стоял перед ней и неторопливо выбирал начинку для пончика. Все недоумённо покосились на неё с упреком: какое возмутительное поведение и где – на «Тат-Нефти»! Если бы у заправки был официальный статус храма, то можно было бы подать на неё в суд за оскорбление чувств.

Шёл третий месяц, как Алексей причащался там. Иногда исповедовался соседям по столику. Последний раз разговорился с дальнобойщиком, который мечтал открыть свою пекарню: чиновники нас обманывают, приходится и нам обманывать их, а что делать, как выживать? Он говорил ему, что хотел бы по-честному, что малый бизнес похож на хромую ослицу: она есть, её можно погладить, а работать не погонишь, только сено ей таскай, чтобы не подохла. И вспомнил, что читал где-то – жизнь непассионарных кочевников была такой же бесперспективной: двухлетний сын хана имел больше власти и возможностей, чем когда-либо мог иметь самый мудрый человек.

– Будешь им за каждую проданную булку отчитываться… – пророчил Алексей.

– Не может быть такого, – возражал дальнобойщик.

Алексей решил, что бессмысленно наставлять на путь истинный человека, который не понимает, что ты говоришь, и в ответ только неопределённо вздохнул.

Когда дальнобойщик ушёл, Алексей остался сидеть и глядеть в окно. По обочине шоссе в сторону Москвы медленно ехала запряжённая лошадкой телега – мужик вёз куда-то сено. «Ничего тут не изменилось за тысячу лет, – подумал Алексей. – Впрочем, появились правила дорожного движения, а в них – раздел, относящийся к гужевому транспорту». Алексею вдруг расхотелось вставать и ехать дальше, в Калязин, чтобы осматривать там свой заказ: шаровые опоры, рулевые рейки, тормозные барабаны и даже архаичные карбюраторы времён холодной войны, каждый раз от этого ему становилось стыдно, мучила совесть, потому что всё это было нелегально, он словно опять гнал хромую ослицу по бездорожью.

К заправке подъехал автобус с детьми. Все они показались Алексею какими-то смуглыми, не совсем русскими. Дети тут же оккупировали туалет и обступили прилавки со сладостями и лимонадом. У кофейных автоматов рядом со столиком Алексея бродил мальчик, Алексей спросил у него:

– А вы что, татары?

– Нет, – ответил школьник и спокойно, выжидающе посмотрел на него.

– Куда едете?

– В Калязин на концерт. Выступать, – сказал мальчик и ушёл.

Алексей, повинуясь смутному инстинкту, встал и пошёл вместе с детьми в автобус. Никто этому не удивился. Автобус тронулся, и дети запели песню на непонятном языке, но мотив был знакомый. Он пытался подпевать. Дети хлопали в такт песне. Алексей тоже захлопал. Не заметил, как доехали до Калязина. Автобус, трясясь по разбитой дороге вдоль незамысловатых построек, подрулил к берегу водохранилища.

Все вышли из автобуса, посмотреть на колокольню вдалеке, отрезанную водой от всего мира. Какой-то мальчик выстрелил из рогатки в воду, и на поверхность всплыла рыбёшка. «Как это он так? – задумался Алексей. – Ведь вода преломляет свет и не даёт попасть в цель».

Когда-то тут был монастырь и рыночная площадь, но большевики взорвали старый город и затопили. Из-под воды послышался глухой гул затонувшего в подвале колокольни старого колокола. Птицы взлетели с воды. Дети образовали хоровод и стали плясать вокруг Алексея, на нём откуда-то взялись разноцветные ленты и лапти…

Проснувшись на заправке за столом, Алексей подумал, к чему бы ему всё это привиделось? За окном было темно, и он с облегчением подумал, что ехать в Калязин уже бессмысленно и можно возвращаться домой. Алексей вдруг понял, что сам обрёк себя на выполнение суетных обязанностей хозяина полулегальной автомастерской. Взял кофе с молоком и вышел на пустую стоянку. За ней было заросшее высокой травой поле, по которому проходила граница между светом от фонарей заправки и тьмой. Он глубоко вдохнул прохладный воздух и почуял какой-то тягостный запах. Этот запах становился всё крепче. Зловещая вонь надвигалась с поля, будто приближался товарный состав с мусором, но это было маловероятно. Алексей задумался над объяснением происходящего. Послышался гул, будто где-то на соседнем поле начался ночной футбольный матч и кто-то успел забить.

Алексей удивлённо вглядывался в темноту. Что-то взвизгнуло у него над головой, а затем ещё раз, и ещё, пока не попало в колонку дизельного топлива. Одолеваемый нехорошим предчувствием, Алексей подбежал к колонке. Рядом на асфальте лежала сломанная стрела с белым оперением. Он поднял железный наконечник и стал разглядывать его, и в этот момент почувствовал острую боль в левой ягодице. Алексей ощупал свой массивный зад и с ужасом обнаружил, что там застряла такая же стрела. «Вроде неглубоко засела, – пронеслось у него в сознании, – только бы кость не была задета». Боль резко усилилась. Он обернулся и увидел, что на темном поле появились силуэты сотен всадников, которые стремительно приближались. Он упал на асфальт и пополз к автомату подкачки шин, чтобы спрятаться. Успел. Мимо с гиканьем проскакали всадники. Алексей побоялся взглянуть на них. Всадники понеслись дальше, к белой церковке, к селу на другой стороне шоссе. Алексей сжался в комок, насколько это было возможно при его ста двадцати килограммах, стараясь не двигаться, чтобы не привлечь внимания. Он подумал, что татары, кажется, убивали только тех, кто им не подчинялся, а значит, если его захватят в плен, то надо быть покорным, и, возможно, потом получится убежать.

Рассудок заволокла новая волна боли. Через некоторое время он выглянул из-за автомата подкачки шин и увидел, что село пылает, и совсем не так, как пылает романтический закат, скорее это был средневековый огонь смерти. Алексей заметил хозяйственную дверь с тыльной стороны здания заправки и пополз туда. Дверь, на счастье, была не заперта. Он протиснулся туда, в кладовку с мётлами и лопатами, тут же закрылся на задвижку и забаррикадировал дверь какими-то вещами. Пульсирующая боль разрывала зад. Он сделал несколько глубоких вдохов, изо всех сил зажмурился, будто это могло помочь, и выдернул стрелу, завыв от боли. Кровь потекла сильнее. Алексей услышал, что кочевники возвращаются. Лежа в углу, он нащупал какую-то тряпку и прижал её к ране. Сквозь стену доносился гомон, плеск воды и шум электрической антибактериальной сушилки. Через некоторое время всё стихло. Алексей решил, что татары ушли, вынул из кармана рубашки свой китайский мобильник, вызвал МЧС и потерял сознание.

Внутри куклы

14 ноября здравствуй Прасковя Ивановна и Анна и Люся и вся её семя с приветом я и Виктор и желаем всего хорошего письмо мы твоё получили за которое большое спасибо.

Прасковя Ивановна отдавления надо пить лимоны и ещё пить рыбий жир при таком зреньи пить обезательно. Приежала тёти Нюшина Нюра с мужем он даже нидал поговорить значит вотки нет и разговаривать нечива. Когда мы были молодые нитак пили вотку например я скажу до войны асейчас вотку пют как воду даже молодёш уних нистыда и нисовести никакой. Сама тётя Нюша жива или нет напиши мне.

Расскажи про Дусю.

На новом месте всё хорошо ток бурилом влесу и кроты. Прасковя Ивановна ты мне пишеш что пришлёш деньги ну мне ето ненравится ты нетак меня понела ну не ты последний кусочик отсибя будеш отнимать ето неправильно.

20 декабря тётя Паша привет письмо твоё получили сердечно благодарим и желаем вам всего хорошего в жизни асамое главное здоровя.

Прасковя Ивановна ты пишеш что боисся когда Дуся на тебя ночю смотрит. Я думаю зря ну что она может сделать у ниё даже волос нет. Если ты замажиш ей глаза как хочиш то она будит привлекать внимание а ето ненужно. Спряч кудайнить допары довремени.

Я приглашала напоминки нашей деточки Колю и Ивана, Маруся мне присьлала ответ письмицо ответила почиловечиски пишет Елена извени приехать неможем я приехала избольнице мы получили квартиру написала адрес но дом номир ненаписала наверно забыла пишет Коля неработает сем месецов ходит накостылях сейчас его папросил деректор покораулить гараж ночю пишет Маруся извени.

13 января Прасковя Ивановна дорогая здравствуй. Сообщаю что мы все живы печкой спасаимся холод собачий.

Ето ты с Дусей хорошо придумала. Посылычкой пришлю для ниё платьицо надеюсь падойдёт. Ночю апять приходил Володя пяный взю-зю колотил кулаком вдверь мы сидели тихо ниаткрывали ион ушёл. Ох тётя Паша тежело. Волки воют сабаки лают тимно еды мало я как будто в тёти Нюшиной страшной скаске ну ты знаиш о чём ето я. Жалко мама умирла а тобы придумала что. Соседи хотят искупатся в крищение итак ума нет. Помиреть бы да рано и муж без миня пропадёт. Работку нашла вышываю для городских вот пиши жду пока досвидание.

26 февраля тётя Паша здравствуй как живёш? Уминя хорошие вести когда будит типло мы с Виктором приедим ктибе! Думаю ето вапреле.

Задарма получили муки три кило пеку пирок потвоиму рецепту.

Будим ехать через город что Прасковя Ивановна тибе привести? Привет и целавание от всех.

21 марта Прасковя Ивановна письмо твоё получили скромна ты ничего нипросиш тогда мы сами жди нас в конце апреля.

Наша Ната родила четвёртого тежело повитух всех выгнали говорят ехайте в больницу а на чём мы повезём её бедненькую так мы сами все смазью из заичей желчи крови было много я уж думала плоха Ната всё а сийчас румяная сребетём сидит вот дал бог здоровя. От ниё тебе сирдешный привет.

10 мая Прасковя Ивановна мне страшно вам типерь писать после того что мы с Виктором сделали. Клянусь я не знала а только впоизде увидела как он обнимаит Дусю и поглаживаит. Я хотела уж его бранить да страшно стало сделала вид что сплю. А он с ниё платьице снял, осматрел сголовы доног и потряс. Нинашёл он дырочку и прямо ножом распорол иё и все ваши монеты из куклы достал. Я виновата перед тобой тётя Паша тоже нинадо было иму говорить про Дусю. Я то хотела что сказать какая ты умная что придумали как деньги прятать. Я знаю ето всё что у тибя есть попроси помощи усоседий а я пойду работать пришлю денег прости нас грешных нужны одеяла и обувка Натиным детям и у Виктора долги прости досвидание Прасковя Ивановна бог всё видит тибе поможет нас простит.

Красные паломники

Говорят, под белым небом места знать надо.

Старший в отряде, мой брат Григорий, трижды побывал там и всегда возвращался умиротворённый и полный сил. Каждый раз весь путь он проделывал пешком. Остальные смотрели на него с благоговением, переживая и зависть, и гордость, что идут рядом с ним.

Григорий сказал, что раннее утро – самое безопасное время для начала похода. Поэтому мы встали затемно, позавтракали и отправились. Шли друг за другом, дорога то расширялась, то становилась очень узкой.

Через несколько часов свернули с тропы и остановились отдохнуть на прохладных камнях. Зоя и Фёдор опустились на колени у замшелого пня и стали вполголоса молиться об удачном исходе нашего путешествия. Фёдор имел привычку обращаться к Всевышнему в стихах. Наверное, надеялся, что так больше шансов. Бормотал: «Пусть минует нас смерть, пусть минует нас боль, дойдём до конца и вернёмся домой». Зоя твёрже верила в то, что Господь её слышит, и просила по существу: «Нам надо было взять с собой больше еды, но мы не знали, где её достать, помоги нам, Боже, чем скорее, тем лучше; а ещё Фёдор мучается желудком, с этим тоже нужно разобраться».

Я достала из рюкзака шоколадку и протянула её Зое. Она восприняла угощение как доказательство Его величия. Размышляя над этим, я смотрела на белое небо, где солнце всегда стояло в зените, а появлялось и гасло внезапно.

Спустя некоторое время мы вышли на открытое место. Подул ветер. Порыв был такой силы, что нам пришлось распластаться в пыли и переждать. Вскоре мы поднялись. Фёдор стал ворчать, что этот путь не для его ног. Зоя так на него посмотрела, что он умолк и даже прибавил шагу. Слева показалась высокая стена. Григорий обернулся к нам и прокричал, показывая на неё: «Туда!»

Вдруг на обочине мы заметили тело. Видно было, что погибший – из наших, но брат велел не сходить с тропы, и мы прошли мимо. Стало страшно. Парня убили недавно, там, где находились мы. Видимо, все об этом подумали и перешли на бег. В таком темпе добрались до стены быстрее, чем рассчитывали, и Григорий предложил снова устроить привал.

Солнце позолотило пространство, которое мы пересекли. Труп отсюда уже не был виден, мы забыли о нём и успокоились. Хотелось погреться под солнцем, но выходить из тени, которую отбрасывала стена, было небезопасно. Мы сидели, жевали бутерброды, напряжённо смотрели перед собой. Ноги гудели, но надо было идти дальше.

Теперь предстояло двигаться вдоль стены. Григорий, как обычно, шёл первым. За ним Фёдор, потом Зоя, замыкала вереницу я.

Зоя запела, и все подхватили. Песня была о том, как храбрый юноша вернулся домой после сражения и увидел, что его родная деревня разорена. Погоревав, он пошёл в соседнее село и встретил там девушку, самую прекрасную на свете. Он взял её в жёны, и они вернулись туда, откуда он родом, построили дом, навели порядок и наладили хозяйство. Тогда туда приехали и другие, деревня снова разрослась и стала ещё краше, чем прежде. Дети в ней рождались здоровее своих родителей, росли в любви и не знали горя, пока любопытство не заставило их покинуть деревню.

Мы знали, что эта песня про нас – это мы не усидели на месте и двинулись в опасный путь, чтобы повидать мир.

Нам навстречу шли два мужика. Вид у них был недовольный. Когда Григорий поравнялся с ними, нам задали вопрос:

– Куда прёмся, молодняк?

– На вершину.

– Серьёзно? Не доберётесь. А этот ваш толстячок, – мужик покрупнее кивнул на Фёдора, – и до Белой горы не доберётся.

– Доберусь! – крикнул Фёдор и потряс кулаком.

Мужики заржали.

– Ну и хрен с вами, идите, ищите приключений на свои жопы.

Мы пошли дальше, а через несколько минут услышали позади грохот, как будто обрушилась часть стены и – мы были в этом уверены – раздавила наших новых знакомых.

Никто не расстроился. Было не до этого – мы приближались к Белой горе.

Белая гора издавала низкий гул. Старики рассказывали, что внутри неё вечный холод. Были варианты: пойти прямо и надеяться, что на нас не сойдёт каменная лавина, или сделать крюк и обойти гору с другой стороны, но нам хотелось скорее попасть туда, куда нас вёл Григорий, и мы пошли напрямик.

Двигались осторожно, перебегая от одного укрытия к другому. Неожиданно, почти преодолев гору и зайдя в углубление в скале, мы увидели старуху. Сгорбившись, она сидела в углу и перебирала чётки. Когда Григорий приблизился к ней, она дотронулась до него и изрекла: «Перст указующий накажет за жадность!»

Мы оставили старухе хлеба и быстро ушли.

До захода солнца мы поднялись на большую высоту. Была видна вся плодородная долина. Григорий сказал, что мы почти добрались. У колодца разбили лагерь. Сидя у костра, разговаривали о будущем. «Возможно, этот поход – последнее наше свободное решение», – мрачно произнёс мой брат. «Ты думаешь, власть будет закручивать гайки?» – спросил Фёдор. Вид у него было скептический. «Только дурак этого не понимает», – буркнула Зоя, но чтобы смягчить свои слова, погладила Фёдора по спине. В тревожном настроении мы легли спать.

Рано утром проснулись от крика Зои. Над ней навис чёрный парень, приставив к лицу копьё, а его дружки, такие же чёрные, здоровые, как циклопы, окружили остальных.

– Куда направляетесь, красные ублюдки? – спросил главный.

– В храм Покрова на Пирогах, – сказал им правду Григорий, поняв, очевидно, что за ложь нас без раздумий проткнут копьями.

– Паломники, что ли? – удивился громила.

Мы закивали.

– Отпустить, – скомандовал главный. – Теперь весь этот район принадлежит нам, так что возвращайтесь другой дорогой.

– Договорились, – ответил Григорий. Он казался таким спокойным, уверенным в себе. Меня же трясло от страха. Зоя смотрела на чёрных с вызовом, а Фёдор, закрыв глаза, чуть слышно декламировал поэму-молитву, приготовленную на случай смертельной опасности.

Нам дали одеться и провели до границы. Мы шли не останавливаясь несколько часов и наконец увидели его – храм, похожий на огромный шатёр, от которого исходил божественный аромат. Фёдор почесал голову. Зоя сказала: «Ну и дела, товарищи!» Я нервно засмеялась, а Григорий улыбался, как бы имея в виду: «А я что вам говорил!»

Теперь нужно было попасть внутрь, и мы двинулись к храму.

– Ой, сколько муравьёв! – вскрикнула женщина на кухне.

– Одолели, сволочи, – ответил ей мужчина. – Этих красных случайно привёз с дачи в сумке с овощами, и они расплодились. А чёрные, наверно, пришли от соседей… Ну ничего, сейчас разберусь с ними.

Мужчина стал давить пальцем бегущих по столу муравьёв.

– Ногтём, ногтём лучше! – посоветовала женщина.

Они сели пить чай. В центре стола на блюде лежали пироги, покрытые белым кухонным полотенцем.

Магаюр

Снег ещё не выпал, был поздний ноябрь. По платформе бродила собака, которую кассирши звали Собакой и не давали ей в последнее время спать у батареи.

Ира замёрзла. Темнело, фонари пока не горели. Со склада стройматериалов неподалёку доносились скорбные звуки бензопилы. Слева темнело здание вокзала, за ним возвышалась водонапорная башня. Прогрохотал товарный поезд, подняв ветер. Ира сосредоточилась на летящих мимо надписях на цистернах и не заметила, как из-под платформы вылез человек в валенках и длинном тулупе, с бородой до пуза, известный местным как Магаюр.

– Дочка, нужна твоя помощь.

– Что случилось? – насторожилась Ира.

– Пошли, пошли.

Ира послушно двинулась за Магаюром, отгоняя нехорошие мысли. Они спустились с платформы на тропу, ведущую куда-то на задворки вокзала. Ира растерянно смотрела на мусор в пожухлой траве под ногами: обёртка от шоколада, бутылки, пакет из-под чипсов. К ветке куста была привязана чёрная тряпка – будто кто-то оставил предостерегающий знак.

Они подошли к водонапорной башне, Магаюр достал ключ и отпер деревянную дверь. Войдя внутрь, Ира осмотрелась: под огромным резервуаром для воды, к которому вела металлическая лестница, было устроено жильё: стол, буфет, кровать и табуретка. Наверху блестели узкие окна. Магаюр усадил Иру на табуретку, включил свет и обогреватель. Снял шапку, сел напротив. В башне пахло щами, чаем и хлебом, сверху тянуло сыростью.

– Вот, живу здесь, – сказал Магаюр и уставился на Иру.

Лампочка над столом мигнула.

– А это разрешено?

Магаюр не ответил.

– Я как-то от дождя здесь прятался и услышал её, – задумчиво сказал он.

– Кого?

– Музыку водонапорной башни. Воды уж нет, а музыка осталась. Вот я сюда и перебрался. И шум поездов люблю, пение рельсов, гудки электричек. Понимаешь, у меня есть слух, но нет музыкального образования, не учился я. А башня эта старая, я её на довоенных фотографиях видел…

– Вы говорили, помочь надо.

– Да-да… Видишь ли, музыка пропала. Больше не слышу. Нужно возобновить. Ты же на гитаре играешь?

– Откуда вы знаете?

– Видел, как ты её с собой таскала. Значит, должна мне помочь.

– Как?

Сначала Магаюр учил её настраиваться: «забудь что знаешь», «противься времени», «прерывай инерцию», «говори с Богом». Потом они сидели и прислушивались. Но ничего не происходило. Ира слышала объявления о прибытии поездов, голоса прохожих, тиканье своих наручных часов, но в этом не было ничего, связанного с водой. Магаюр вдруг встал, наклонился к ней, будто принюхиваясь, а потом резко выпрямился.

– Ясно! – сказал он и стал ходить вокруг Иры, бормоча: «Исчезни, демон нечистый и скверный, льстивый, безобразный, слышать музыку не дающий, или сам Вельзевул, или змеевидный, или звероличный, или в смехе скачущий, или злосмрадный, или звездоволхвующий…»

Ира закрыла глаза и услышала, как где-то над ней текут ручьи, ухают совы и шелестит лес. Пробежал заяц, перепрыгивая через лужи. Скрипнуло дерево. Утка взлетела с поверхности круглого озера посреди болота. Журчание тысяч ручьёв стало громче, они слились в бурный поток, а потом всё стихло, и это внезапное безмолвие испугало Иру.

– Что случилось? – спросила она.

– Видать, бобровая плотина… – ответил Магаюр. Он весь обратился в слух, глаза его были закрыты, а голова запрокинута, и борода торчала горизонтально, как антенна для приёма всех мелодий земли.

Снова зажурчал ручей, закапал дождь и защёлкали белки. Упал в воду камень, заворчала лягушка. По камышам прошла волна от сильного ветра. Вдалеке завыла сирена, предупреждая о затоплении. Крупные рыбы били хвостами по воде омута. Вой сирены усилился и заглушил остальные звуки… Дверь открылась, и чей-то командный сухой голос спросил:

– Девушка, всё в порядке? Дед, ты зачем её сюда привёл?

Ира и Магаюр открыли глаза и недоумённо повернулись к полицейскому, который осматривал помещение, силясь оценить обстановку.

– Всё нормально, – сказала Ира, – мы музыку слушаем.

– Что-то я не слышу никакой музыки…

– А ты иди сюда, сынок, иди, – поманил его Магаюр. – Исчезни, демон нечистый…

Послышался всплеск воды и шелест листьев.

За МКАДом вам не рады

Туманным утром, когда ещё не проснулись козы у Царёвых, а солнце осветило только верхушки сосен в лесу, который подходил к деревне Переславичи с северо-запада, молодая дачница Юля, тем летом окончившая школу, шла к своему дому. Она крутила в руках сорванную ромашку, мычала мотивчик, который рождался сам собой, и вспоминала, как прошло всё этой ночью у Яковлева. Он, хоть и деревенский, ей нравился: имел мотоцикл «Восход», пил не до бесчувствия, в отличие от остальных, рыбачил, мастерил по дереву, помогал матери в огороде. Пришлось долго слушать про то, как поймать жирную осеннюю щуку, но зато потом была истинная романтика: луна, сеновал, поцелуи под музыку из айпода. Вспоминая, как Яковлев неуклюже нащупывал её грудь сквозь синтепоновый лифчик, Юля решила в следующий раз его не надевать и, думая о том, как без шума пробраться в свою комнату, чтобы не разбудить бабушку, стала переходить дорогу.

Когда-то эта дорога была почтовым трактом: по ней катили конные экипажи, почтовые кареты и телеги. Но теперь это было асфальтированное шоссе, по которому с каждым годом проносилось всё больше машин, стремящихся попасть к Волге, Угличу и Рыбинскому водохранилищу и обратно. Старинные города и «усталая нежность» с «безмолвной болью затаённой печали» русской природы снова волновали туристов. Кое-кто даже добирался до Архангельска, на улицах которого, говорят, асфальта до сих пор нет. И вот один из них, любитель уличных гонок из Подмосковья, летел на своей «девятке» на волжские пивные посиделки с копчёной рыбой. Жена его не пускала, поэтому он слинял, когда она легла спать. Подъезжая к деревне, он представлял, как жена ищет его и злится, пытается ему позвонить, но абонент не отвечает. «Так ей и надо, – думал он, – а то совсем раскомандовалась». Занятый этими мыслями, он не успел затормозить, увидев девушку, мечтательно бредущую по выцветшему пешеходному переходу. Он даже не успел перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Её отбросило на бетонный фонарный столб. Испуганный гонщик уехал не останавливаясь, с разбитым лобовым стеклом и помятым капотом. Блестящая заколка в волосах мёртвой Юли отражала восходящее солнце.

Много слёз было пролито, даже статья на сайте районной газеты была опубликована об этом несчастье – гибель юных всегда впечатляет. В конце концов в деревне на месте аварии была установлена камера контроля скорости. Это положительно сказалось не только на безопасности пешеходного перехода, но и на местной торговле: путешественники стали чаще останавливаться возле бабушек и дедулей, сидевших с вёдрами свежесобранных огурцов, помидоров и лисичек на продажу, – останавливались, потому что успевали их разглядеть.

Яковлев стал местной знаменитостью после случившегося и развернул деятельность. Сначала он вытесал из дерева Юлю в образе ангела и прикрепил к столбу, под который местные жители клали свежие цветы. Затем стал помогать её бабушке, у которой не оставалось сил ни на что после того, как она чуток выпьет и хорошенько поплачет. После рюмочки она любила поговорить о политике, поэтому Яковлев стал читать новости в интернете, чтобы первым ей их рассказывать. Так он узнал об экспериментальном проекте, который запустил молодой депутат, любящий поговорить в интервью о помощи регионам. Суть проекта была в том, чтобы делить поступающие от дорожных штрафов средства между жителями придорожных деревень, в которых есть камеры контроля скорости. Яковлев написал письмо депутату с просьбой включить их Переславичи в программу, описав несчастный случай и горе, охватившее переславичей. «Мало того что у маленьких нет школы, у взрослых – работы, а у пожилых – достойной пенсии, – писал Яковлев, – так теперь у нас нет ни чувства безопасности, ни надежды на справедливость».

Депутат, благо ещё не чёрствый, откликнулся на письмо, опубликовал его, и деревню включили в программу. На сбербанковские карточки, которые было предписано завести всем местным жителям, потекли деньги автомобилистов.

Яковлева за такие заслуги выбрали председателем деревни, хотя ему было всего девятнадцать лет. Он пересел с мотоцикла «Восход» на «жигули»-«шестёрку», стал носить костюм и портфель из кожзама, которые приобрёл в торговых рядах Сергиева Посада, и постоянно с деловым видом говорил по мобильному телефону. Он решал общедеревенские организационные вопросы, в том числе о покупке и продаже недвижимости – домов, которые раньше никого не интересовали, а теперь, когда жители деревни стали получать деньги от штрафов, желающих связать свою жизнь с Переславичами стало пруд пруди. Люди мечтали зарегистрироваться в перекошенных переславичских избушках, где давно никто не жил, лишь стояли пустые серванты в комнатах, оклеенных, вместо обоев, страницами цветных советских журналов, валялись вороха поздравительных открыток пятидесятилетней давности и школьные тетрадки, исписанные девочками, полными сочувствия к Наташе Ростовой и Татьяне Лариной.

Деревня стала расти, на окраине, там, где был ромашковый луг и паслись три комолые коровы тёти Ани Агафоновой, строились новые дома. Тут же возник посёлок строителей-таджиков, которые жили в вагончиках.

Яковлев пересел с «шестёрки» на «ниву-шевроле». В деревне заработал магазин, куда два раза в неделю привозили свежий хлеб, и столовая с поваром, где в любой момент можно было подкрепиться котлетой с макаронами и борщом. У местных помимо «скоростных», как они говорили, денег появилась работа, деревенские повеселели и за всё благодарили Яковлева: что ни день, то банка парного молока на крыльце, или бутылочка алкоголя, или маринованные грибы, свежие парниковые помидорчики.

Однажды осенью к нему, заранее позвонив, приехал интеллигентик из Москвы. Бледный, в очках, в свежей одёжке, которую ещё не отстирывали от огородной земли или куриной крови.

– Позвольте узнать, – начал он, когда они расположились на поваленном бобрами дереве у речки, откупорив бутылку московской водки, – как много тут… умирает крестьян?

Яковлев задумался.

– Это как посмотреть. Половина-то уже дачники…

– А коренные? Они, пожалуй, люди скорее пожилые?

– Всякие, – покосился на интеллигента Яковлев, – я вот тоже местный, а помирать не готов. Вы с какой целью интересуетесь?

– С меркантильной, – хмыкнул гость. – А что, если я вам предложу такую сделку: буду покупать каждый освободившийся дом, сарай или гараж, а вам – пятнадцать процентов?

– Двадцать, – автоматически среагировал Яковлев, даже не успев подумать.

Интеллигент вскочил, заулыбался.

– Ну вы даёте! Вот это по-нашему! Давайте скорее пожмём руки!

– Извините, – сказал Яковлев, – всё-таки надо подумать.

– Вы имеете сомнения?

– Да… Не скажется ли это на будущем Переславичей? Вдруг нас уберут из программы?

– Дорогой друг, – интеллигент сел обратно и положил руку на плечо Яковлеву, – я немею перед законом… Только правила дают людям благую возможность жить мирно в этой удивительной стране, склонной к хаосу. И я преклоняюсь перед простым крестьянским трудом. Никогда бы не стал усложнять жизнь и без того настрадавшимся простым людям…

Яковлеву понравился такой ответ: сразу видно, человек с пониманием. И он принял решение.

С зимы люди в Переславичах стали помирать чаще обычного. Сначала Анатолий Михайлович Стояновский потерялся в лесу, вернулась только его собачонка. Труп нашли через месяц.

В начале года у бабушки Юли случился инсульт.

Ранней весной утонул Пётр Иваныч на рыбалке, в погоне за щукой.

Яковлев сводил наследников с интеллигентом, тот покупал дома и, как догадывался молодой председатель, прописывал туда множество своих знакомых, после чего они делились с ним «штрафными» деньгами.

Из-за того, что количество жителей увеличилось, денег на каждого в отдельности стало меньше. Но вскоре кто-то завёл в деревне кавказскую овчарку, которая – на въезде в деревню со стороны Москвы – с огромной скоростью бросалась на машины. Водители невольно прибавляли газу, чтобы оторваться от неё, и попадали под камеру. Денег стало больше.

Мужики сидели целыми днями в бане у плотника Ильи, который перестал плотничать, пили пиво, смотрели футбол и делали ставки на результаты матчей.

Яковлев собирался устроить с Ильёй серьёзный разговор, и вдруг несчастный случай – плотник отравился жасминовой настойкой.

Где-то через месяц Яковлев шёл вечером по деревне. У своего дома на лавочке сидела древняя «раннесоветская» бабуля Нина Петровна.

– А вы чего тут ночью сидите, народ пугаете? – спросил Яковлев.

– Жду, пока меня похоронят… – ответила она.

Яковлев знал, что у Петровны давно путаница в голове, и прошёл мимо, домой. На следующий день почтальон обнаружил её мёртвой. Медэксперт из райцентра засвидетельствовал, что смерть наступила несколько суток назад. После похорон Яковлев позвонил интеллигенту, тот обрадовался, а вот председателю было невесело. Он стал меньше выходить из дома, говорил по телефону и проверял электронную почту только по крайней необходимости, телевизор не включал. Много курил. Когда ходил в баню, представлял, что вода стекает сквозь половые доски в потусторонний мир и превращается там в куски льда, сыплющиеся на тамошних обитателей, давно к этому привыкших. Тётка Ася заходила к нему, приносила еду, убиралась, причитала: «Темнее тучи… Что за напасть… Тебе бы к целительнице в Михайловку…»

Как только доходило до целительницы, Яковлев гнал её.

Дом Яковлева стоял на холме перед лесом, вид был на всю деревню и дальше – на неубранные кукурузные поля. Как-то он сидел у окна в дождливый ветреный вечер, когда уже наступали сумерки, и увидел, что по главной дороге – улице Ленина – шла Смерть. Прямо как на картинках: в плаще и с косой, смотрела по сторонам. Яковлев быстро и криво перекрестился, подумал: а что, если за мной? Готов ли? И понял, что не готов. Смерть вдруг присела и стала завязывать шнурок на показавшемся из-под плаща кроссовке. Яковлев схватил охотничий бинокль, который лежал на подоконнике, навёл его на Смерть и узнал Гошу Вершка – в чёрном длинном дождевике. В одной руке и правда была коса, а в другой – пакет с накошенным клевером для кроликов.

Вскоре исполнился год с тех пор, как установили камеру. Яковлеву надо было писать отчёт о результатах эксперимента. Он долго откладывал, не спал ночами, маялся. То напишет, что дополнительное финансирование спасает местных жителей, то что они потеряли всякое желание трудиться.

Размышляя о том, сколько бед принёс интеллигент из Москвы, Яковлев решил изучить вопрос и залез в энциклопедию. Там он прочитал, что интеллигенция по-латински означает мыслительную деятельность. «Не надо мыслить, – подумал Яковлев. – Мысль у крестьян всегда упирается в деньги. Их доброта – это просто невозможность довести мысль до конца… Зачем Юля погибла – чтобы мы испытали себя? Но как смириться с тем, что испытание не пройдено?.. В Москве не будут долго думать, как нам помочь… Мысли сводят с ума. Лучше не мыслить. Мыслят без конца интеллигенты, но с интеллигентом в Переславичи пришла смерть. Нет. Нельзя перекладывать вину. Всё началось с меня. Я написал депутату… От меня уходила Юля… Смерть – это я».

В это время по улице Ленина, на радость всем местным, неслись прямо на камеру «жигули» новейшей модели. В них сидел мужик. Он крепко вцепился в руль и азартно подпрыгивал на кочках. Думал он в это время вот что: «Какой же русский не любит быстрой езды? Чёрт побери всё!» И всё летело мимо него: летели километры, летели навстречу бабушки в платочках и их вёдра с яблоками, летели сельские автомойки, где можно в любой момент подкачать колесо, летел с обеих сторон лес с тёмными рядами елей и сосен, с визгом бензопил и вороньим криком, летела вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено было в этом быстром мелькании, где не успевает стать понятным пропадающий предмет, – только небо над головой и слабое солнце кажутся неподвижными.

Винтажный полёт

Валерий Александрович давно не был в лесу, а теперь выдался случай. Он шёл, раздвигая руками ветки деревьев, ногами приминал вылезшие на тропинку стебли папоротника. Иногда его пугал шорох в кустах – Валерий Александрович тайком ушёл из дома и ждал, во всяком случае подсознательно, что его начнут искать, – но это были лишь птицы. Он вдыхал свежий воздух и как в первый раз смотрел на листья, пропускающие солнечный свет, на паутину, и даже лежащие тут и там пустые бутылки и банки не омрачали его настроения. «Люди, отягощённые неискренним чувством вины перед природой, видят в них только мусор, – думал Валерий Александрович, – но как это поверхностно! Опустошённые бутылки свидетельствуют о редких минутах блаженного спокойствия, которые предоставляются человеку так редко, о радости, об удовольствии, о самой жизни, которую те, что принесли эти бутылки сюда ещё полными и оставили пустыми, но небессодержательными, ощущали так остро». В этот момент он завидовал им, этим беззаботным незнакомцам, которые попивали тут водочку, пели песни, грелись у костра, окунались в естественное, бездвижное и весёлое, состояние мира.

Задумавшись, Валерий Александрович всё больше поглядывал на верхушки деревьев и вдруг ступил ногой в воду. Прищурившись, увидел, что тропа свернула к болотцу. Валерий Александрович почувствовал, как влага проникла в ботинок, как намок носок. Сентиментальность слетела с него. Он насторожился, стал прикидывать, как быть. Времени осталось не так уж много, но другой путь мог увести в сторону, так что он решил идти вперёд и ощупывать дорогу палкой.

Успокоившись, Валерий Александрович подумал, что лес, видимо, как война или болезнь близких, срывает с человека воздвигнутый образ, обнаруживает в нём эгоизм, мелочность, нерешительность и в то же время смелость, находчивость, терпение. Валерий Александрович с равнодушием стороннего наблюдателя отметил, как расстроился из-за дорогой обуви, как замер от мысли, что его планы могут не осуществиться. Мысленно над собой посмеявшись, он тут же забыл о ботинках, сконцентрировался и, не отвлекаясь больше на птиц, грибы и незнакомые растения, устремился вперёд.

Вскоре лес стал редеть. Впереди виднелся высокий проволочный забор. Валерий Александрович вышел было на опушку, но тут же поспешил назад: недалеко стояли двое полицейских и что-то объясняли молодой паре. Валерий Александрович догадался, в чём дело: видимо, те, глядя на самолёты, слишком близко подошли к ограждению аэропорта, и сработала сигнализация.

Валерий Александрович знал то, о чём не подозревали эти молодые люди и даже полиция. Он огляделся, увидел ориентир – крупный плоский камень, подошёл к нему, нагнулся и с трудом сдвинул с места. Под сухими листьями находилась квадратная деревянная дверца. Валерий Александрович открыл её и прыгнул вниз. Он уже делал это не раз. Яма была неглубокой. Здесь была ещё одна дверь, на замке. Валерий Александрович воспользовался ключом, который был у него, и вошёл в тоннель. Внутри тут же загорелся свет.

Хотя на этот тайный ход конструкторов аэропорта вдохновили подземные коммуникации вьетнамцев, по которым те бегали всю войну и потом гордо демонстрировали их советским делегациям, тоннель был не просто первобытным лазом в земле. Всё было забетонировано; в начале тоннеля имелся телефон, по которому Валерий Александрович сообщил, что спустился, для того, чтобы в лес отправился сотрудник и замаскировал вход. Идти было прилично, Валерий Александрович перевёл дух и пошёл дальше, мимо красной двери, ведущей в бомбоубежище, мимо синей двери, за которой хранились вода, еда и кислородные маски, мимо схемы тоннеля, мимо поблекших репродукций передвижников. Наконец он дошёл до нужной ему двери – выходу номер восемнадцать.

Поднявшись на лётное поле, Валерий Александрович увидел потрёпанный «Ту-104». Эта модель, закрепившая, как сказал бы военкор, первенство страны в области реактивных авиалайнеров ещё в годы холодной войны, была давно официально выведена из эксплуатации, но несколько экземпляров продолжали летать. Самолёт, в который Валерий Александрович, один из акционеров аэропорта, поднимался по трапу, использовался в советское время для тренировки космонавтов.

Войдя в салон, Валерий Александрович поздоровался с пилотами, штурманом, бортинженером и инструктором по безопасности. Его посадили на широкое плюшевое сиденье. К стене был прикреплён экспонат: фрагмент вологодского кружева в рамке, лежавшего когда-то на спинках кресел «Ту-104» во время дипломатических рейсов.

Как только Валерий Александрович пристегнулся, самолёт двинулся с места и вырулил на взлётную полосу. Сначала он набрал обычную высоту, после чего инструктор принёс Валерию Александровичу мягкий шлем. Через пять минут самолёт стал подниматься ещё выше. У Валерия Александровича заложило уши и закружилась голова. Инструктор протянул ему воду и лекарство.

Наконец лайнер снова выровнялся, Валерий Александрович отстегнул ремень и поднялся в воздух – в салоне была невесомость. Он оттолкнулся от сиденья, полетел в хвостовую часть, где не было кресел, и с победным кличем перевернулся несколько раз в воздухе. Инструктор включил музыку. «Друг наш и верный товарищ к дальним планетам летит, – пел баритон советской эстрады, – звёзды мерцают едва лишь где-то на Млечном Пути». Валерий Александрович смеялся от радости.

Через некоторое время, устав, он подплыл к инструктору, и тот выдал ему обед в тюбиках: борщ, паштет, сливовый компот на десерт. Валерий Александрович знал, что современные космонавты больше не едят из тюбиков, пища на орбиту доставляется в вакуумных упаковках, и на этом самолёте, к восторгу пассажиров, относились к деталям серьёзно. Всё было сделано для того, чтобы доставить им удовольствие, реконструировав эпизоды советских испытаний. Валерий Александрович поел, доплыл до кресла и пристегнулся. Инструктор передал информацию пилоту, и самолёт начал снижение.

Валерий Александрович задремал. Во сне он видел Магеллановы Облака. Словно растворившись в темноте, он летел навстречу звёздному свету. Он был кометой, астероидом, разумным космическим кораблём. Проснувшись от тряски, первое, что он увидел, – свои руки. Они лежали на коленях отчуждённо, как перчатки на стуле. Пошевелил ими. И почувствовал разочарование, что он всего лишь человек. Это ощущение, что его ввергли в мир, в эту страну, в этот, в конце концов, самолёт за ненадобностью. «Жалок… – подумал о себе Валерий Александрович. – Захвачен бессмысленными делами, чтобы скорее прожить жизнь. Один среди миллиардов мечущихся, оставленных без присмотра уродливых детей эволюции».

Самолёт приземлился. Валерий Александрович вышел последним, пребывая в меланхолично-рассеянном настроении, поэтому не сразу обратил внимание, что экипаж самолёта стоит у трапа с поднятыми руками. Напротив стояли военные, держа их под прицелом. Один из них направил дуло автомата на Валерия Александровича. На фуражках военных были красные звёзды.

Их отвели в комнату оперативного дежурного. Валерий Александрович узнал в ней кабинет замдиректора, почему-то заставленный винтажной мебелью. Он силился понять, кому понадобился этот розыгрыш и что в этом смешного. Их стали спрашивать, почему они совершили посадку без разрешения. Обвинили в терроризме. Командир экипажа утверждал, что получил разрешение на посадку, предлагал им послушать записи. Его и других членов экипажа, клявшихся, что всё так и было, увели.

Теперь вопросы задавали инструктору по безопасности и Валерию Александровичу. Откуда у них самолёт? Что происходило на борту? Почему нет кресел? С какой целью приземлились в Москве? Кто такие? Почему без документов?

Через два часа экипаж привели обратно. Вид у них был потрясённый. «В диспетчерской допотопное оборудование, как в музее, – сказал первый пилот. – Неудивительно, что они нас не заметили». «А что записи?» – нетерпеливо спросил Валерий Александрович. «Чёрта с два, ничего нет».

Наутро Валерия Александровича, двух пилотов, штурмана, бортинженера и инструктора вывели на лётное поле. Было очень тепло. Светило солнце. Их поставили на расстоянии шага друг от друга и открыли огонь.

Швейцар

Вологодская усадьба известного кинорежиссёра хорошо охранялась, потому что всякое зримое благополучие притягивало нехороших бедных людей в этом краю лесоповалов, исправительно-трудовых лагерей, ржавых болот и полумёртвых деревень, куда добирались разве что любители экстремального туризма и скупщики угольных самоваров.

Жил режиссёр барином: дом с прислугой, включая псаря и садовника, семейная часовня с колоколами и конюшня, имелся даже бальный зал с потолком, расписанным церковным художником и украшенным лепниной. Из окон с южной стороны была видна угрюмая северная река Сухона. Местами она обмелела, часто меняя русло, а по весне иногда и вовсе текла в обратную сторону, чем напоминала идейные устремления режиссёра, который приезжал сюда рыбачить, охотиться и парить в бане синеоких вологодских девчат.

Он был человеком искусства, близким к верхам, поэтому никто не удивился, когда семьдесят миллионов из бюджета области ушло на то, чтобы провести к его имению асфальтированную дорогу.

К деревне Исады на другой стороне реки уже лет десять нельзя было проехать на обычной машине, только на вездеходе. Жили там люди, которые смотрели телевизор. Они не жаловались на дорогу, потому что знали: в пяти километрах от них есть другая деревня, Задний Двор, куда можно добраться только по реке; там осталось две семьи, пустые избы почернели, покосились и летом на треть утопали в крапиве.

Режиссёр знал, что места эти с историей. Недалеко древнее поселение Вёкса, где люди жили семь тысяч лет назад, – самый старый протогород на материке. Вёксы, они же древние меряне, почитали синие камни, связанные с культом предков и богом грозы, хотя спроси молодёжь из Вологды, скажут, что вёксы – это люди с планеты Вестал из аниме-сериала.

Режиссёру тоже не был чужд культ предков, он мечтал снять когда-нибудь фильм про языческую Русь и отношения славян с вёксами, фильм с эротикой и грандиозными общими планами вековых дебрей, сделанными с квадрокоптера, но в последнее время вынужденно мастерил боевики о подвигах советских солдат, мечтая вернуться хотя бы к запутанным любовным историям жителей предреволюционных дворянских усадеб.

«Хоть лыком шит, да барин» – так говорят.