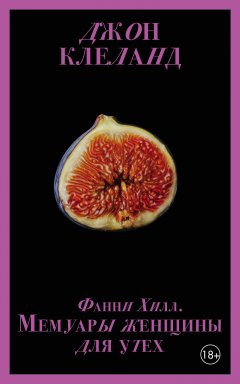

Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех

© Мисюченко В.Ф., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

От переводчика

Джон Клеланд – открытие для русского читателя. Его роман XVIII века о Фанни Хилл, молодой провинциалке, попавшей в Лондон и быстро освоившей профессию женщины для утех, написан с такой лукавой живостью, с такой обезоруживающей откровенностью, что кажется талантливой литературной мистификацией.

«Следует иметь в виду, что секс и непристойность – не одно и то же. Непристойное произведение – это такое произведение, которое использует секс для возбуждения похоти. Изображение же секса, даже весьма откровенное, например, в живописи, литературе или научных трудах, само по себе не служит основанием лишать данное произведение конституционной защиты от посягательств на свободу слова и печати. Секс, великая и таинственная сила, оказывающая воздействие на человеческую жизнь, бесспорно, вызывает глубокий интерес у человечества на протяжении веков; он является одной из существеннейших сторон человеческого бытия и общественной заботы».

Эта длинная цитата – малюсенький кусочек из многостраничного решения нью-йоркского суда от 23 августа 1963 года, который после двухдневных разбирательств признал полностью невиновным в «оскорблении общественного вкуса и морали» роман Джона Клеланда «Мемуары женщины для утех», широко известный по имени героини просто как «Фанни Хилл». Историко-культурный курьез: оправдательный вердикт в Америке вынесен через 214 лет после выхода романа в свет, хотя ни само произведение, ни его автор у себя на родине, в Англии (да и вообще в Европе, где десятки изданий романа на разных языках вышли еще полтора столетия назад), никаким преследованиям не подвергались. Иначе и быть не могло: «Фанни Хилл» не учебное пособие по технике плотских утех, составленное проституткой, а литературный памятник, созданный талантливым беллетристом.

Сведения о писателе разрозненны и не слишком многочисленны.

Родился Джон Клеланд в Англии в 1709 году. В 1722 году окончил престижную Вестминстерскую школу. В пору молодости оказался британским консулом в Смирне (так назывался когда-то современный турецкий Измир), откуда в 1736 году перебрался в Бомбей уже в качестве служащего Британской Ост-Индской компании. По причинам неизвестным подвергся опале и покинул Бомбей «в бедственном положении», затем много лет скитался по Европе, прежде чем вернуться на родину.

В 1747 (или 1748-м) году Дж. Клеланд, возможно спасая себя от долговой тюрьмы, продал издателю Р. Гриффитсу рукопись «Мемуаров женщины для утех» за двадцать гиней. (Гриффитс от издания романа получил десять тысяч фунтов стерлингов – доход, в 9500 раз превысивший авторский гонорар. С тех пор, замечу, взаимоотношения издателей и творцов если и претерпели изменения, то к явной пользе первых.) В конце 1748 года лондонский журнал «Мансли ревью» объявил о готовящемся издании произведения. В свет оно вышло, очевидно, в следующем году. Ни одного экземпляра первого (двухтомного) издания не сохранилось. Издания, датированные 1749 годом, выходили вплоть до последней четверти XVIII века, но в них, по мнению специалистов, уже вносились изменения, «улучшения» и вставки в оригинальный авторский текст. В дальнейшем и изменений, и вставок, и изъятий стало много: известно более двух десятков вариантов «Фанни Хилл», скажем, на английском языке до сих пор в ходу четыре-пять вариантов романа, текст одного из них «осовременен и препарирован» самой Римско-католической церковью.

О второй половине жизни Дж. Клеланда известно больше. Литератор – писал романы («Мемуары сластолюбца», также переведенные на русский язык, «Нечаянности любви», «Человек чести»), трагические и комические пьесы. Критик – рецензировал литературные новинки в лондонских журналах. Ученый-филолог – углубленно исследовал проблемы всеобщего для Европы праязыка, писал трактаты по этимологии (в 1768 году вышел капитальный труд, название которого в переводе звучит как «Попытка этимологического словаря, или Опыт восстановления с помощью аналитического метода древнекельтского языка»). Увы, ничто из этого не смогло (а быть может, и не могло) сравниться в успехе с принесшей Дж. Клеланду всемирную славу книгой «Фанни Хилл». Умер писатель в 1789 году, не дожив нескольких месяцев до своего восьмидесятилетия. Похоронен он на родине, в Вестминстере.

Ныне, два с половиной столетия спустя после выхода в свет, «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» считается классикой эротической литературы. (В сильной традициями Британии в среде добропорядочно-изысканных ханжей при упоминании «Фанни Хилл» по-прежнему принято делать вид – shocking! – шокированной добродетели. Так же, как, скажем, при упоминании леди Чаттерлей с ее любовником. Что, замечу, не мешало и по сию пору не мешает добропорядочным мамашам тайком подсовывать книжку дочерям-подросткам в целях «просветительских» и наставительных.)

В 1963 году американское издательство «Патнэмс санз», завершив титаническую работу по восстановлению «Мемуаров женщины для утех», выпустило роман Дж. Клеланда в варианте, максимально приближенном к подлиннику. (Именно с этого текста и выполнен перевод на русский язык, который представлен читателю.) Вряд ли сыщется много классических шедевров с подобной судьбой: первозданный текст утрачен, разошедшийся по всему миру еще в позапрошлом веке роман восстанавливался стараниями группы писателей и литературоведов по кусочкам, по крупицам, разысканным в Британском музее, Национальной библиотеке Конгресса США, в частных коллекциях.

И вот, два века спустя после первой публикации, только-только очищенный от коросты «сладострастных» вставок роман (точнее – отрывок из него) попал в США под запрет. Между прочим, не один, а в компании, о «приличности» которой судите сами: в сборник, помимо «Фанни Хилл», были включены «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского и «Золотой осел» Апулея. Иск на этот сборник поступил в нью-йоркский суд от трех священников и одного блюстителя морали – общественника. Свидетелями защиты на процессе выступили известные в США писатели, поэты, критики, издатели, университетские преподаватели. Все они единодушно отстаивали достоинства «Фанни Хилл» как литературного произведения, пусть их оценки и разнились: от «умело написанного» до «исключительно интересного». Обвинение не смогло (и, очевидно, не могло) отыскать ни единого специалиста, который взялся бы опровергнуть эти оценки.

Возможно, кого-то из взявших книгу в руки это обстоятельство разочарует. Тьма современных глотателей газетной пошлости и телерадиоэфирного дурмана копаются в книжных развалах, отыскивая «чего-нибудь остренького», «чего-нибудь пикантного», «со страстью», «из клубнички». Начав читать письма Фанни Хилл, не останутся без удовлетворения и они: в откровенных описаниях жрицы утех место нашлось всему – и чувственному, и чувствительному, и поучительному.

Все же прежде всего это – литература.

Со школьных лет из «Евгения Онегина» памятно, что Татьяна «влюблялася в обманы / И Ричардсона и Руссо», а мать ее «была сама / От Ричардсона без ума». Пушкин называл (возможно, не без иронии) романы Ричардсона «славными». Одним из таких «славных» был роман «Кларисса, или История юной леди», изданный в Лондоне в 1747–1748 годах. Именно этому славному обману Ричардсона и стала антитезой (в своеобразной пародийной форме) история юной проститутки Фанни, которая описала безнравственную жизнь свою «с такою же свободою, с какою некогда жила ею». Свобода сделала Фанни умелой рассказчицей, изящно выстроившей повествование в сюжетном отношении, красочной (в технике акварели) художницей слова, живо представившей и события, и персонажи, в событиях участвовавшие. Все это – приметы и достоинства искусства, литературы художественной…

Впрочем, не дано переводчику вторгаться во владения критиков и литературоведов.

В. Мисюченко

Письмо первое

Мадам!

Я берусь за перо и тем даю Вам неопровержимое доказательство, что Ваши пожелания я принимаю, как приказы, к неукоснительному исполнению. Какой бы неблагодарной ни была задача, я извлеку из памяти и выставлю на обозрение скандальную мою жизнь, пройдя по ступеням которой я в конце концов обрела все благодати, какие только в силах даровать нам любовь, здоровье и счастье. Пока еще не увяли цветы молодости, пока еще не слишком поздно предаваться неге праздности, даруемой мне полной свободой и немалым богатством, я хочу добиться понимания, естественно, не презрительного, ибо, даже будучи брошена жизнью в круговерть фривольных удовольствий, я смогла познать и понять людей, их привычки и нравы больше, чем то обыкновенно для тех в несчастном нашем ремесле, кто всякое размышление или воспоминание мнит своим злейшим врагом, гонит их от себя подальше, а то и уничтожает безо всякой жалости.

Я до смерти не люблю всякие долгие предисловия и Вас от них уберегу, не стану более понапрасну тратить слова на извинения за то, что взору Вашему предстанет безнравственная моя жизнь, о которой я пишу с такою же свободою, с какою некогда жила ею.

Правда! Полнейшая и голая правда – вот суть слов моих, и я не собираюсь изыскивать ухищрения, дабы прикрывать наготу ее кисейным флёром. Нет! Происходившее со мной я стану писать теми же красками, какие в те времена отбирала сама природа, не заботясь о соблюдении пресловутых правил приличия, которыми никто никогда и не помышлял руководствоваться, погружаясь в такую пучину интимности, как наша. В Вас достаточно здравого смысла, и Вы слишком хорошо знакомы с подлинниками, чтобы позволить себе наперекор собственной натуре жеманно фыркать при виде их отображений. Самые великие среди людей, обладатели совершенного и превосходного вкуса, без стеснения украшают свои личные покои изображениями нагого тела, хотя, поддаваясь расхожим предрассудкам, склонны полагать, будто такие изображения неприлично развешивать по стенам парадных лестниц или в гостиных.

Оговорив – раз и навсегда – это, я сразу перехожу к истории своей жизни. В девичестве меня звали Френсис Хилл. Родилась я в небольшой деревушке близ Ливерпуля, в Ланкашире. Родители мои были до крайности бедны и, благочестиво верю я, до крайности честны.

Мой батюшка был увечен телом и не мог тянуть обычную для жителей наших мест лямку тяжкого труда; средства к пропитанию, весьма скудные, он добывал плетением сетей. Ненамного увеличивали доходы семьи и деньги матушки, которая содержала маленькую дневную школу для девочек нашей округи. Детей у родителей моих было несколько, только все они, кроме меня, умерли во младенчестве, мне же природа даровала превосходное здоровье.

К четырнадцати годам я получила обычное для простонародья образование: все оно сводилось к умению читать, точнее, разбирать по складам, царапанью каракулей и немногим навыкам самых обиходных занятий. Основой же моих представлений о добродетели стали почти полная неосведомленность о грехе и зле да еще застенчивая робость, свойственная нашему полу в нежную пору жизни, когда необычное больше тревожит и пугает своей новизной, нежели чем бы то ни было еще. Надо сказать, от такого рода страхов часто излечиваются за счет чистоты и целомудрия по мере того, как девушка понемногу перестает видеть в мужчине хищного ловца, готового ее пожрать.

Бедная моя матушка все свое время без остатка делила между заботами об ученицах и малостью домашних хлопот, заниматься моим воспитанием ей почти всегда было некогда, к тому же она, сама защищенная ото всяческого зла присущим ей целомудрием, и помыслить не могла, что я нуждаюсь в предостережении или защите от чего-либо недоброго.

Мне шел пятнадцатый год, когда обрушилась на меня худшая из бед: я потеряла нежно любимых родителей – их обоих в несколько дней унесла оспа; батюшка умер первым и тем ускорил смерть матушки. В одночасье я стала горемычной сиротой, лишенной друзей и участия (надо Вам сказать, батюшка мой появился и осел в тех краях недавно и случайно, сам-то он был родом из Кента). Жестокое поветрие, унесшее в могилу родителей, и меня задело своим страшным крылом, но моя болезнь была столь слабой и с такими благоприятными проявлениями, что оказалась я невредимой и даже (цены чему в то время не осознавала) нисколечко не помеченной оспинами. Не стану описывать состояние горя и скорби, в какое я само собою впала при таких безрадостных обстоятельствах. Малый возраст да присущее ему легкомыслие скоро развеяли мои мысли о невосполнимой утрате. Скажу, что ничто так не помогло мне преодолеть горькую безысходность, как намерение (сразу пришедшее мне на ум) уехать в Лондон и поступить там в услужение, в чем мне были обещаны всемерное содействие и советы некоей Эстер Дэвис, молодой женщины, приехавшей повидать друзей и собиравшейся, погостив несколько дней, возвращаться в столицу.

Ни единую живую душу во всей деревне нисколько не беспокоили ни моя судьба, ни мое будущее, так что отговаривать меня от моей затеи было некому. А та женщина, которой после смерти моих родителей пришлось приютить меня, не только не отговаривала, а скорее даже подталкивала меня к тому, чтобы затеянное осуществилось. Надо ли удивляться, что вскоре я твердо решила пуститься познавать обширный мир, отправившись в Лондон на поиски своего счастья. Между прочим, цель, заключенная в этой фразе, куда большему числу деревенских искателей приключений поломала судьбу, чем хоть кому-нибудь из них помогла устроиться в жизни или преуспеть в ней.

А тут еще Эстер Дэвис, легко отводя все страхи, вдохновляла меня на совместную поездку, она прямо-таки распаляла мое детское любопытство описаниями всяческого великолепия, какое предстает глазам в Лондоне, – гробниц, львов, короля, королевского семейства, прекрасных спектаклей и опер, – короче, всех тех развлечений, к которым получают доступ люди ее круга и в которых любой пустяк мог вскружить мою юную головку.

И еще прибавьте (до сих пор не могу без смеха вспоминать об этом) то невинное восхищение, слегка приправленное горчинкой зависти, с каким мы, бедные девочки, чье представление о выходном – для церкви – наряде не поднималось выше прямого платья из грубого полотна да шерстяной мантильи, пялились на фасонистые атласные платья Эстер, ее чепцы, аляповато украшенные кружевами и цветными лентами, ее шитые серебром туфельки. Нам грезилось, будто такие роскошества в Лондоне росли прямо на деревьях, в душе разгоралось упрямое желание попасть туда и сорвать свою долю.

В те времена путешествие в компании с горожанкой было явлением обыкновенным, и Эстер, дабы решиться взять меня на свое попечение на время поездки, доставало уже того, что она сможет всю дорогу до столицы рассказывать мне, как, по ее собственному выражению, «были служанки некоторые из деревни, что и себя, и всю родню свою на всю жизнь обеспечили: целомудрие блюли и с хозяевами так дела повели, что те на них женились, – стали в каретах ездить, зажили счастливо в свое удовольствие, а иные, говорят, и в герцогини вышли». «Все от удачи зависит, – вздыхала Эстер, – так почему бы ей и мне, как любой другой какой, не улыбнуться?» Были и иные россказни, заставлявшие меня всей душой стремиться навстречу многообещающему путешествию, не оглядываясь на место, даром что родное, где меня все больше угнетал переход от заботливого домашнего тепла к холодку благотворительности в доме приютившей меня из жалости женщины, от кого я меньше всего ждала заботы и участия. Она же оказалась настолько добросовестна, что сумела обратить в деньги разную мелочь, оставшуюся у меня после уплаты долгов и расходов на похороны. Так что перед отъездом она вручила мне все мое состояние: немного платья и белья в удобном для переноса сундучке, а также восемь гиней и семнадцать шиллингов серебром, сложенные в кошелек с защелкой, – богатство, никогда мною не виданное, я и помыслить не могла, что такое можно когда-нибудь растратить. Мне до того радостно было ощущать себя хозяйкой столь несметной суммы, что я лишь краем уха прослушала уйму добрых советов, которые давались мне вместе с деньгами.

Для Эстер и для меня были куплены места в лондонском экипаже. Я опускаю незначащую сцену отъезда, во время которой я обронила несколько слезинок, в коих печаль мешалась с радостью. По той же причине незначительности пропускаю все, что случилось со мной в пути, скажем, похотливые взгляды возничего или намерения некоторых пассажиров в отношении меня, которые были пресечены благодаря бдительности моей опекунши Эстер. Она, надо отдать ей должное, пеклась обо мне по-матерински, переложив на меня – в уплату за покровительство – все дорожные расходы, которые я несла с величайшей радостью и даже ощущением того, что остаюсь в большом долгу. Эстер и вправду бдительно следила, чтобы с нас не брали лишнего или не обсчитали, вообще все дела вела крайне экономно: порок расточительности был ей чужд.

Летним вечером, довольно поздно, мы добрались-таки до Лондона в своем неспешном, даром что запряженном шестеркой цугом, экипаже. Пока мы двигались по громаднейшим улицам к нашему постоялому двору, шум карет, спешка, толпы пешеходов, короче, никогда прежде не виданная картина столичной улицы с ее магазинами и домами сразу же поразила и очаровала меня.

Представьте же себе весь мой ужас и удивление от удара – абсолютно нежданного, – который обрушился на меня, едва мы прибыли в гостиницу и получили свой багаж. И кто, Вы думаете, нанес его? Эстер Дэвис! Моя компаньонка и опекунша, которая столь трогательно пеклась обо мне во время путешествия, моя – напомню – единственная опора и подруга в этом совершенно незнакомом месте, вдруг повела себя со мной с такой холодностью, будто я стала для нее тягостнейшим бременем.

И нет чтобы помочь мне и дальше своей опекой и добрыми советами, на что я рассчитывала и в чем как никогда нуждалась, – она, очевидно, решила считать себя свободной от всяческих обязательств по отношению ко мне, доставив меня в целости и сохранности до конечного пункта нашего путешествия. И, представьте себе, она, полагая свое поведение совершенно естественным и нормальным, принялась обнимать меня на прощание, а я была настолько потрясена, настолько поражена, что словечка не могла вымолвить о том, как надеялась, как рассчитывала на ее опыт и знание места, куда она меня завезла.

Я стояла, застыв, как громом пораженная, и лишившись дара речи, что Эстер, несомненно, приписала лишь горечи, вызванной расставанием, пока немного не пришла в себя под извергшимся из ее уст, словно ушат холодной воды, целым потоком советов: дескать, теперь, когда мы благополучно добрались до Лондона и когда ей нужно возвращаться к себе на место, она советует и мне как можно скорее найти такое же место; особо, говорит, беспокоиться и волноваться мне нечего, поскольку мест в столице больше, чем приходских церквей; обратись, советует, в контору по найму, а если она прослышит про что подходящее, то отыщет меня и даст знать; мне же, говорит, тем временем нужно снять где-нибудь уголок и сообщить ей мой адрес; от души, говорит, желает мне удачи и надеется, что я всегда буду вести себя достойно и не посрамлю памяти моих родителей. Засим она удалилась, предоставив меня собственному моему попечению с той же легкостью, с какой в свое время я была отдана под ее покровительство.

Оставшись, таким образом, одна-одинешенька, совершенно потерянная и без единого близкого человека, я вдруг осознала горькую жестокость и суровую суть того, что со стороны могло показаться сценой расставания в комнатушке гостиного двора, и, едва Эстер, уходя, повернулась ко мне спиной, как я, охваченная беспросветным горем в чужом, неприветливом месте, разразилась бурным половодьем слез. Слезы омыли от великой печали мое сердце, хотя я по-прежнему чувствовала себя не в своей тарелке и совершенно не представляла, что мне делать и как поступить.

В довершение всех бед подошел ко мне половой и резковато спросил, не нужно ли мне чего, на что я простодушно ответила: «Нет». А потом спросила, не мог бы он сказать, где можно остановиться на ночлег. Половой ответил, что пойдет спросить у хозяйки, которая не замедлила явиться и сухо уведомила меня (не находя нужным выяснять причины, вызвавшие столь явное мое огорчение), что на эту ночь я могу получить постель за шиллинг, тут же, впрочем, выразив надежду, что у меня, конечно же, в столице имеются друзья (здесь я издала глубокий и безнадежный вздох) и поутру я сумею сама побеспокоиться о себе.

Уму непостижимо, какие пустяки утешают человеческое существо в самом великом огорчении. Стоило мне всего-навсего узнать, что отыщется постель для ночлега, как агония горести во мне улеглась; сочтя постыдным признаваться хозяйке постоялого двора в том, что мне совершенно не на кого надеяться в столице, я положила себе с самого утра отправиться в контору по найму, месторасположение которой обозначила на обороте какой-то баллады все та же Эстер. В конторе я надеялась узнать о любом месте, на какое подходила бы деревенская девушка вроде меня, и о том, где на первых порах, пока хватит моих сбережений, можно было бы перебиться с жильем; что до рекомендации, то Эстер частенько уверяла, что я могу в этом всегда на нее положиться и она поможет ее достать. Как видите, несмотря ни на что, я продолжала надеяться на ее помощь, более того, поразмыслив спокойно, решила, что в поведении Эстер не было ничего необычного, что лишь из-за незнания жизни и неопытности я поначалу увидела все в неприглядном свете.

Так что наутро я оделась чисто и опрятно (насколько позволял мне мой более чем скромный гардероб), поручила сундучок свой заботам хозяйки и, уже не испытывая затруднений и страхов, какие, казалось бы, должны обуревать деревенскую девчонку, кому едва минуло пятнадцать лет и для кого любая вывеска любой лавки была притягательной ловушкой, храбро отправилась на поиски желанной конторы по найму.

Содержала контору пожилая женщина, которая сидела за стойкой, положив перед собой большую книгу для записей, кои велись в идеальном порядке, и несколько свитков, где содержались адреса работодателей, бывших клиентами конторы.

Приблизившись к этой важной особе, я, не подымая глаз и не замечая вокруг людей, явившихся сюда с той же целью, что и я, сделала глубокий реверанс и, запинаясь, изложила ей свое дело.

Выслушав меня и с одного взгляда поняв по моей фигуре, что я собой представляю, женщина с важностью и надменностью какого-нибудь министра правительства, не удостаивая ответом, потребовала предварительно уплатить ей шиллинг, получив каковой, сообщила, что места для женщин нынче чрезвычайно редки, а мне устроиться будет еще труднее, так как, судя по хрупкости сложения, на тяжелые работы я не гожусь; впрочем, тут же она соизволила прибавить, что поищет для меня кое-что в своей книге, так что мне лучше не уходить, а подождать в сторонке, покуда она уладит дела с несколькими клиентами.

Я отошла и встала чуть поодаль, буквально обмерев от ее слов, в коих с убийственной неопределенностью обозначилась самая безрадостная для меня перспектива.

Немного оттаяв и осмелев, желая хоть как-то отвлечься от тяжких дум своих, я приподняла голову и стала оглядывать помещение, как вдруг встретилась глазами с леди (ибо так нарекло ее совершеннейшее мое простодушие), которая сидела в углу: пухлая как перина, краснолицая дама лет по крайней мере пятидесяти, на ней была бархатная мантилья (в разгар лета, заметьте), капор же свой она сняла. Смотрела она так, будто собиралась пожрать меня глазами, взглядом ощупывала с головы до пят, нимало не беспокоясь тем, что столь пристальное рассматривание до того меня конфузило, что я краснеть стала; для нее же это стало наилучшей рекомендацией, свидетельством того, что я ей подхожу. Некоторое время строгому обследованию подвергались мой нрав, облик и вся фигура, что я, со своей стороны, старалась обратить себе на пользу, пытаясь придать гордую посадку голове, вытягивая шею, придавая лицу своему самые приятные выражения. Наконец дама подошла и заговорила со мной тоном величайшей заботливости:

– Ты ищешь место, милочка?

– Да, благодарю вас. (С реверансом до самого пола.)

Тогда она поведала мне, что решила сама побывать в конторе и подобрать себе служанку, что, по ее мнению, я могу ей подойти после небольшого обучения, которое она мне устроит, что для нее самое обличье мое – достаточная рекомендация, что Лондон очень опасное и злонравное место, что, надеется она, я стану послушна и не свяжусь с дурной компанией, – короче, высказала все, что полагалось высказать старой прожженной городской деляге и что было совершенно излишне в случае со мной, безыскусной, неоперившейся селяночкой, которую к тому же в трепет повергала возможность оказаться уличной бродяжкой и которая готова была с ликованием принять любое предложение, обещавшее пристанище, тем более когда предложение исходило от солидной, благородного вида леди, ибо таковой рисовалась в моем льстивом воображении моя новая хозяйка.

Так я была нанята на работу под самым носом у милой женщины, державшей контору. Понимающие улыбки и гримасы ее я не могла не заметить, но по наивности решила, что ими она выражает удовлетворение тем, как скоро я нашла место (лишь позже узнала я, что обе эти старые карги очень хорошо понимали друг друга, что контора на деле была рынком, куда миссис Браун, моя хозяйка, частенько наведывалась в поисках свеженького товара, который потом могла бы предложить своим клиентам – разумеется, к немалой для себя выгоде).

Хозяйка меж тем была так обрадована новым приобретением, что, опасаясь, как бы добыча ненароком не ускользнула у нее меж пальцев, с помпой доставила меня на извозчике на постоялый двор, где сама распорядилась вынести мой сундучок, каковой и был вручен мне безо всяких расспросов, куда и с кем я уезжаю.

Управившись с этим, хозяйка велела извозчику везти нас к магазину на подворье собора Св. Павла, где купила мне пару перчаток, затем дала вознице иное направление, назвав свой адрес на ***-стрит, куда тот нас и доставил – прямо до дверей. По пути я веселилась, выслушивая самые правдоподобные враки, ни один слог из которых не говорил мне ни о чем, кроме как о громадной удаче, благодаря которой я попала в руки хозяйки, если не сказать друга, добрее кого в целом свете не сыскать. Так что порог ее дома я переступила с полнейшей доверчивостью, взволнованно обещая себе, немного обжившись, связаться с Эстер Дэвис и рассказать ей, как мне замечательно повезло.

Можете быть уверены, что благоприятное впечатление от дома не уменьшилось после того, как я попала в красивый салон, показавшийся мне великолепно обставленным (до той поры мне в жизни не приходилось видеть комнат лучше, чем заурядные номера на постоялых дворах по дороге в столицу). Там стояли два раззолоченных трюмо и горка, где для украшения были выставлены несколько тарелок, что удивило меня и укрепило во мнении, что попала я, должно быть, в весьма достойную семью.

Тут хозяйка моя первой исполнила свою партию, сказавши, что мне следует приободриться и привыкнуть вести себя с ней свободно, что она взяла меня не в обычные прислуги, которые горбатятся на нудной домашней работе, а, так сказать, себе в компаньонки, что, если я буду вести себя как послушная девочка, она сделает для меня столько, сколько и двадцать матерей не сделали бы. На все на это я лишь низко и неуклюже приседала да односложно причитала «да!», «нет!», «слушаюсь!».

Затем хозяйка тронула шнурок, и на звонок явилась горничная в передничке с лямками крест-накрест, та самая, что открывала нам входную дверь. «Вот, Марта, – сказала миссис Браун, – только что я наняла эту молодую особу присматривать за бельем, будь добра, проводи ее наверх, покажи ей комнату. И предупреждаю: обходиться с ней нужно с тем же уважением, что и со мной, поскольку деточка сразу мне по сердцу пришлась и я не знаю, чего только для нее не сделаю».

Марта, эта старая боевая кляча, давно привыкшая к подобным заявлениям, тут же смекнула, что к чему. Оборотившись ко мне, она изобразила нечто похожее на полукниксен и, попросив следовать за ней, провела меня по галерее и двум лестницам в чистенькую комнатку с прелестной кроватью, в которой, пояснила Марта, я буду спать вместе с молодой дамой, кузиной моей хозяйки, которая, безо всякого сомнения, будет очень добра ко мне. И тут же принялась она нахваливать свою хозяйку, да с каким пылом: ах, и ласкова-то хозяйка! и как же повезло мне встретиться с ней! и лучшего мне прямо желать нечего! Уже эти, как и остальные, словесные потоки слащавой чепухи насторожили бы кого угодно, только не такую жизни не ведавшую простушку, как я, принимавшую за чистую монету все, что говорилось, и именно в том смысле, какой мне предназначался; Марта, замечу, скоренько разобралась, с кем имеет дело, а потому не очень усердствовала в соловьиных трелях, когда поняла, что пташка уже и без того довольна своей клеткой и вовсе не замечает ни прутиков, ни решетки.

Описания фальшивых прелестей предстоявшего мне услужения еще продолжались, когда прозвенел звонок, призывавший нас сойти вниз. Вновь я оказалась в том же салоне, где теперь был накрыт стол на три персоны, а возле хозяйки появилась одна из ее фавориток, досточтимая управительница дома, на ком лежала обязанность готовить и объезжать таких юных жеребяток, как я: она превращала их в готовых под упряжь и под седло лошадок. Именно с ней, с видами на обучение, и было предназначено мне спать в одной постели, для придания же большего форсу ей пожаловали титул кузины самой почтенной мадам – президента этой школы верховой езды на людях.

Тут я прошла второе обследование, завершившееся к полному удовлетворению миссис Фоби Айрес, ибо таково было имя назначенной мне менторши, чьим заботам и наставлениям я отныне поручалась.

Стол был уже накрыт к обеду, и, продолжая в обращении со мной игру в компаньонки, миссис Браун тоном, не допускавшим никаких возражений, пригласила меня отобедать с ними и скоро преодолела слабенькое и застенчивое сопротивление с моей стороны, ведь я, как ни бедно было мое воспитание, сочла обед за одним столом с ее милостью вещью неподобающей, из ряда вон выходящей.

Разговор за столом поддерживался главным образом двумя мадамами, речь которых была полна двусмысленностей и выражений, лишь им понятных, а время от времени они прерывались для того, чтобы ободрить меня, и всеми силами старались укрепить во мне ощущение довольства новым своим положением; в этом они мало что могли прибавить: настолько послушным и неопытным стригунком я была в ту пору.

Было условлено, что несколько дней я поживу у себя наверху, вдали от чужих глаз, пока не будет готова одежда, подобающая мне как хозяйской компаньонке: тут мне постарались внушить, как много зависит от первого впечатления, которое произведут и облик мой, и вся фигура. Как они и рассчитывали, я с легкостью заглотила наживку, каковой стала надежда сменить деревенское одеяние на лондонский наряд, а потому и не стала задавать никаких вопросов о причинах моего затворничества. Правда между тем состояла в том, что миссис Браун вовсе не желала, чтобы я встречалась с кем-нибудь: ни с ее клиентами, ни с ее самочками (так звались девушки, предоставляемые этим клиентам) – до тех пор, пока она не отыщет на рынке утех хорошего покупателя на мою девственность, которой я (во всяком случае, по всем внешним признакам) обладала и которую поставила на службу ее милости.

В своем повествовании я опускаю всякие к делу не относящиеся мелочи, а потому от обеда сразу перехожу ко времени, когда пришла пора укладываться в постель и я еще больше уверилась в своем везении – необременительность службы у этих добрых людей наделяла меня довольством сверх всякой меры. После ужина, оказавшись со мною в комнате и заметив, что мне не по нутру раздеваться на людях, миссис Фоби отослала служанку и, подойдя ко мне, начала с того, что отшпилила на мне шейный платок и расстегнула платье, предоставив мне самой довершить начатое, так что в конце концов, краснея от стыда, я, раздевшись до рубашки, поспешила укрыться под простынею. Фоби рассмеялась и, не теряя времени, улеглась рядом со мной.

Было ей, по ее собственному – весьма, впрочем, сомнительному – счету, около двадцати пяти. По внешности судя, она убавила себе лет эдак десять жизни, хотя стоит сделать скидку и на то разорение для ее облика, которое стало следствием длительных упражнений в верховой езде да горячительных омовений и которое уже поставило ее на грань, за коей маячил до затхлости потасканный период, когда жрицы профессии начинают думать не о том, чтобы показаться в компании, а о том, чтобы насмотреться в ней.

Не успела сия достойная преемница драгоценной моей хозяйки, которая никогда не упускала случая потешить свою похоть, улечься, как сразу же повернулась, обняла и поцеловала меня весьма крепко. Это было ново. Это было странно. Однако я и представить себе не могла, что за этим что-то кроется, кроме чистой доброты; может, думала я, именно так она в Лондоне и выражается, и тут, решив не отставать от доброй моей напарницы, я ответила ей поцелуем и объятием со всем трепетом, который доступен лишь совершеннейшей невинности. Ободренная этим, Фоби разом распустила руки и прошлась ими по всем частям моего тела: где притрагиваясь, где сжимая, где поглаживая, что скорее распаляло и удивляло меня новизной и необычностью ощущений, чем отвращало или пугало.

Все ласки свои Фоби сопровождала изъявлениями полного восхищения, что сыграло далеко не последнюю роль в моем безропотном отношении к ее притязаниям: не имея никакого понятия о грехе, я никакого греха и не опасалась, особенно со стороны той, которая, не оставляя никаких сомнений в своей женственности, водрузила мои руки на пару своих обвислых грудей, какие и размерами, и формой вполне определенно указывали на пол их владелицы, по крайней мере для меня, кому никогда в жизни не приходилось ни с чем другим и ничего такого сравнивать…

Так что лежала я, вся из себя расслабленная и безропотная, до той поры, пока развязность поведения Фоби не вызывала во мне никаких иных чувств, кроме странного и – до той поры – неизведанного удовольствия. Все тело мое было обнажено и отдано во власть ее фривольных рук, которые, подобно играющему пламени, разбегались по всем частям тела, растапливая жаром все островки и овражки, где еще держался белоснежный холод.

Мои груди (если только позволительно столь громко величать два твердых, плотных, вздувшихся бугорка, едва-едва показавшихся и совершенно неотзывчивых на ласку) ненадолго задержали ее руки, они скользнули по гладкой коже вниз, туда, где уже чувствовалась приятная шелковистость волосиков, всего лишь несколько месяцев назад покрывших эти места и обещавших со временем разрастись и скрыть под своим покровом вместилище чувствительнейшего из возбуждений, какое – в тот момент – вмещало лишь бесчувственнейшую невинность. Пальцы Фоби, играючи, старались скрутить, сплести молодые завиточки этих порослей, которые природа создала сразу для пользы и для украшения.

Не удовлетворившись, однако, внешними угодьями, она уже свела пальцы на основном месте, принялась пощипывать, полегоньку, незаметно просовывать и наконец засунула палец прямо в самое сокровенность, причем, не будь в опытных движениях ее нечувствительной постепенности, какая воспламеняла меня до такой степени, что всех сил скромности недоставало противиться огню, я бы выскочила из постели и криком позвала бы на помощь в испуге от такого странного вторжения.

Этого не произошло, и ее сладострастные ласки раздули новое пламя, которое жарко разлилось по всем моим жилам; весь пыл его, однако, сосредоточился в сердцевине, к тому предназначенной природой, где теперь первые чужие руки ощупывали, поглаживали, сжимали, смыкая, губы, затем вновь их разводили, просовывая палец до тех пор, пока «о-ой!» не послужило сигналом, что она причинила мне боль там, где узость нетореного прохода не давала продвинуться хоть сколько-нибудь дальше. В то же время по напряженности всех моих членов, по слабым конвульсиям, по придыханию, по коротким толчкам эта опытная распутница прекрасно видела, что меня скорее услаждают, чем обижают ее действия, которые она сопровождала нескончаемыми поцелуями и восклицаниями. «О, какое же ты прелестное создание!.. Счастлив будет тот мужчина, кто первым сделает тебя женщиной!.. О-о, как бы я хотела оказаться этим мужчиной!..» – Эти и подобные им выражения произносились прерывистым от страсти шепотом и сопровождались поцелуями столь жгучими и лихорадочными, каких я никогда не получала от лиц иного пола.

Что до меня, то я была сама не своя: словно плыла куда-то в полубессознательности, все во мне перемешалось, испытываемые ощущения были так новы, что это оказалось чересчур для меня. Разгоряченные и растревоженные чувства были такими беспорядочными, что лишали меня возможности свободно поразмыслить, слезы наслаждения брызнули из моих глаз и хоть немного остудили жар, охвативший меня всю без остатка.

Фоби же, эта хорошо объезженная чистокровка Фоби, коей были известны и близко знакомы все виды и способы утех, своим искусством объездки молоденьких девушек доставляла себе наслаждение, потрафляя одному из тех капризов вкуса, о которых не спорят. Не то чтобы мужчины были ей ненавистны или чтобы она им предпочитала представительниц собственного пола, нет; но когда предоставлялся такой случай, как нынешний, пресыщенность удовольствиями обычными, всеобщими и, наверное, тайная предрасположенность склоняли ее к тому, что из возможного нужно получать максимум удовольствий, невзирая на то, с каким полом имеешь дело. Следуя такому правилу и уверившись теперь полностью, что ее ласки порядком разожгли меня для того, что ей было нужно, Фоби мягко стащила вниз простыню, и я увидела, что лежу совсем голая, что рубашку мою она закатывает мне под горло, но противиться этому у меня не было ни сил, ни, признаюсь, желания. Даже краска, разгоревшаяся на моих щеках, свидетельствовала скорее о страсти, чем о непорочной стыдливости, когда свеча, оставленная (будьте уверены, отнюдь не без намерения) горящей, заливала полным светом все мое тело.

«Нет! – слышалось бормотание Фоби. – Нет, миленькая моя девочка, ты не прячь, не прячь от меня свои сокровища! И глаза мне надо насытить так же, как насытились пальцы и руки мои… О, как сладостно глазам вкушать эту грудочку-весняночку!.. Дай я ее поцелую… Не могу наглядеться на нее… Дай я поцелую ее еще разок… Какая же она тверденькая, какая же гладенькая, какая беленькая!.. А какая нежная у нее форма!.. И тут, внизу, что за прелесть! О-о, дай я полюбуюсь на эту маленькую, хорошенькую, мягонькую щелку!.. О-о-о, я уже не могу, это невыносимо!.. Мне надо… Я должна…» Тут она схватила мою руку и направила ее… куда Вы легко можете догадаться. Какая же разница между, казалось бы, одним и тем же!.. Обширные густые заросли волос отличали полностью созревшую женщину, а тот провал, куда она заталкивала мою руку, легко вместил ее; как только Фоби почувствовала, что рука моя там, она стала двигаться взад и вперед с такой быстротой и сноровкой, что я опомнилась и вытащила руку, влажную и липкую, лишь после того как Фоби уже подобралась и, издав два-три судорожных вздоха, словно из глубины сердца исторгла страстное «О-о! О-о-о!» и прижалась к моим губам поцелуем, в котором, казалось, с губ исходила душа ее, а затем снова укрыла нас простынею.

Что за удовольствие испытала она, про то не ведаю; но я знаю, что первые искры полового возбуждения, первые представления о страсти заронились в меня той ночью, и понимаю, что знакомство и связь с тем дурным, что есть среди нашей сестры, часто оказываются столь же гибельными для невинности, как и любые обольщения и совращения со стороны мужчин.

Однако продолжу. Когда Фоби успокоилась, чего мне сделать не удалось ни в малой степени, она искусно повела разговор и прошлась со мной по всем пунктам, какие только требовались для внесения поправок и уточнений в планы нашей добродетельной хозяйки в отношении меня; по моим ответам, исторгнутым из натуры чистой и цельной, она поняла, что сумеет добиться любого мыслимого успеха, если только примет во внимание, что это зависит от моей неосведомленности, доверчивости и зажигательной чувствительности организма.

После довольно продолжительного диалога напарница оставила меня в покое, и я уснула – просто от усталости и чрезмерности бурных чувств, до которых была доведена: так сама природа (сильно возбужденная и растревоженная во мне без какого бы то ни было успокоения или разряжения) облегчала меня, ниспослав один из сладких снов своих, целительная сила коих ничуть не уступает воздействию происходящего наяву.

Утром я пробудилась около десяти часов совершенно отдохнувшей и жизнерадостной. Фоби встала раньше, она ласково спросила, как я себя чувствую, как отдохнула и не хочу ли я позавтракать, – все это осторожно, боясь усугубить смущение, какое я, как она заметила, испытывала, встречаясь с ней взглядом, каким-нибудь намеком на ночную сцену в постели. Я сказала, что, если она не возражает, я сейчас же встану и займусь любой работой, какую она соблаговолит мне поручить. Фоби улыбнулась. В этот момент служанка принесла поднос со всем, что нужно для чая, и едва я успела накинуть на себя одежду, как в комнату вошла сама хозяйка. Я настолько была уверена, что она, по крайней мере, выговорит мне, если не отчитает хорошенько, за столь позднее пробуждение, что едва ли не расстроилась, услышав от нее лишь похвалы чистоте и свежести моего обличья. Я была «бутончиком красоты» (таков ее стиль), «и как же сильно все приличные люди будут восхищаться мною!». На все это я отвечала, смею Вас уверить, в соответствии с образованием: ответы мои звучали так безыскусно и так глупо, как того и ожидали мои матроны; глупости, без сомнения, радовали их больше, чем любые доказательства моей просвещенности и знания, чем и как живет мир.

Мы позавтракали. Чайные принадлежности были тотчас убраны, и в комнату внесли две кипы полотна и нарядную одежду, в общем, все необходимое, чтобы обрядить меня, как тут выражались, полностью.

Только представьте себе, Мадам, как запрыгало от радости мое маленькое сердечко, когда я увидела белый люстрин, расшитый серебряными цветами (побывавший в чистке, конечно, но для меня сходивший за безупречно новехонький), чепец из брюссельских кружев, туфельки со шнурочками и лентами и все остальное, все эти ношеные наряды, в один миг добытые по случаю стараниями и предприимчивостью доброй миссис Браун, в чьем доме уже находился покупатель для меня. Ему предстояло оценить мои прелести, так как он настоял не только на предварительном осмотре, но также и на немедленном ублажении в случае, если товар ему подойдет, ибо, рассудил он не без здравости, нелепо надеяться, чтобы в злачном месте, куда я попала, мог надежно сохраниться столь скоропортящийся товар, как непорочность и девственность.

Одеть меня и заманить на рынок утех – эти заботы легли на Фоби, которая справилась с ними если не превосходно, то, во всяком случае, удовлетворив все, кроме моего нетерпения увидеть себя наряженной. Когда с этим было покончено и я увидела себя в зеркале, то, будучи, без сомнения, слишком непосредственной, слишком неискушенной, даже не пыталась скрыть детскую радость от перемены – перемены, если быть до конца искренней, к худшему, поскольку мне куда больше были к лицу аккуратность, легкость и простота деревенского одеяния, чем вычурный, неудобный, кричащий наряд, который – и скрыть этого я не могла – выглядел на мне чужим.

Комплименты Фоби, однако, в которых не были забыты и ее услуги в церемонии одевания, ни в малейшей степени не укрепляли меня в первом убеждении, которое я всегда исповедовала по отношению к себе самой, что, скажу Вам безо всякого тщеславия, хоть немного свидетельствовало о наличии у меня вкуса, который и сейчас может пригодиться для того, чтобы нарисовать для Вас весьма нелестный мой портрет.

Я была высока, хотя и не слишком высока для своего возраста (я уже упоминала раньше, что мне едва минуло пятнадцать лет), фигура моя была стройной, талия тонкой, все во мне было легким, дышало свободой и не нуждалось ни в каких поддержках или затяжках; блестящие золотисто-рыжеватые волосы, мягкие как шелк, ниспадали на шею естественными завитками, ничто не омрачало чистоты и белизны гладкой кожи; лицо у меня было чересчур румяным, хотя черты его довольно тонки, а округлость овала нарушалась лишь ямочкой на подбородке, что отнюдь не портило впечатления; глаза, настолько черные, насколько это можно представить, скорее были подернуты поволокой истомы и печали, нежели сияли, хотя, уверяли меня, бывали случаи, когда они весьма скоро зажигались огнем; за зубами я тщательно ухаживала, и они, мелкие, ровные, белые, были в полном порядке; на высоко поднятой груди можно было разглядеть скорее обещания, чем уже отлитую форму круглых тугих полушарий, которые сдержать обещанное готовы были в самое ближайшее время. Короче, все признаки красоты, которые ценятся повсеместно, у меня были. Тщеславие мое противится обращению за подтверждением этих слов к суверенным судьям нашим мужчинам, только все они, по крайней мере те, кого я знала, давали высокие оценки в мою пользу; даже среди женщин находились некоторые, которые были выше отрицания справедливой для меня оценки, в то же время были и такие, что превозносили меня довольно своеобразно: пытаясь умалить какие-то качества личности моей или фигуры как раз там, где я была явно превосходна. Готова признать, что подобное самовосхваление звучит слишком сильно. Только не было бы ли с моей стороны неблагодарностью по отношению к природе, наделившей меня всем, чему я обязана редчайшим блаженством радости и жизни, вздумай я – в чрезмерном порыве скромности – ни словом не обмолвиться о столь щедрых ее дарах?

Так вот, вырядилась я, а в голове тогда даже мысли не мелькнуло, что радостное это великолепие одежды есть не более чем убранство жертвы перед закланием, я же в душевной простоте относила все на счет простого дружелюбия и добросердечия милой и доброй миссис Браун, которая (все время забываю упомянуть) под предлогом лучшей сохранности моих денег отобрала у меня ничтоже сумняшеся крохи (иначе такую сумму я назвать ныне не могу), оставшиеся после всех расходов на мой переезд.

После того как я недолго полюбовалась на себя в зеркало (больше всего меня все же привлекало к нему новое платье), меня пригласили в салон, где старая леди приветствовала меня и пожелала мне носить новый наряд да радоваться, поскольку, безо всякого стеснения уверяла она, платье шло мне так, будто я всю жизнь только и ходила что во всем нарядном и благородном. Неужели она могла такое сказать, надеясь на то, что в безмерной глупости своей я все проглочу? Меж тем она представила меня еще одному своему кузену (ею самой избранному), пожилому джентльмену, который поднялся, когда я вошла в комнату, а когда я присела в поклоне, приветствовал меня и, казалось, огорчился, увидев, что для поцелуя я подставляю всего лишь щечку. Ошибку эту он тут же поправил, прилепившись своими губами к моим с пылкостью, какая, как и все его обличье, отнюдь не располагали меня к благодарности, ибо, скажу я Вам, с обликом его ничто не могло тягаться по отвратительности и безвкусице: такие понятия, как «безобразный», «противный», слишком слабы, чтобы описать его хотя бы приблизительно.

Представьте себе человечка, которому далеко за шестьдесят, коротенького и тщедушного, с кожей желтоватой, как у мертвеца, и огромными, навыкате, глазами, которые он таращил, будто его душили; не зубы, а, правильнее сказать, клыки делали его рот огромным, и несло из него, окруженного какими-то лиловыми губами, как из горшка ночного; нечто крайне неприятное таилось в его ухмылке, обращавшей его в совершенное страшилище, если не в чудище, опасное для женщин и детей. И эдакое создание, эта издевательская карикатура на человека, этот монстр был настолько слеп к собственному уродству, что считал, будто он рожден дарить усладу, и верил, что нет женщины, способной устоять перед его чарами. Из-за таких представлений он тратил немалые деньги на тех несчастных, что были способны совладать с собой и притвориться влюбленными в него, с теми же, кому не хватало искусства или терпения скрывать отвращение, им вызываемое, он вел себя бесцеремонно и весьма грубо. Скорее бессилие, нежели потребность естества, заставляло его искать возбуждения в разнообразии, извращенными путями пытался он подняться на вершины блаженства, однако чаще всего обнаруживал, что препятствием служит нехватка сил, необходимых для подъема. В этих случаях на него всегда находил приступ ярости, которой он давал волю, вымещая ее на ни в чем не повинных объектах своего недолговечного желания.

Такому вот чудищу моя честная благодетельница, давно уже служившая ему поставщиком, и обрекла меня на утеху. Она специально вызвала меня в салон, чтобы дать ему хорошенько рассмотреть товар. Она поставила меня перед ним, заставила повернуться, сняла с меня шейный платок и обратила его внимание на возвышенности и углубления, форму и белизну груди, едва начавшей наполняться плотью; потом велела мне пройтись и, дабы оживить реестр моих прелестей, позволила себе обратить внимание на деревенскую неотесанность походки. Короче, она не обошла вниманием ни единого пункта лошадиной своей классификации, на что джентльмен ответствовал лишь милостивыми кивками одобрения, в то же время вперяя в меня взоры, в которых было что-то козлиное или обезьянье. Изредка – уголком глаза – я посматривала на него и всякий раз натыкалась на горящий, жадный, вытаращенный взгляд, сущую ипостась чистого страха и ужаса, заставлявший меня тут же отворачиваться, что он, без сомнения, в душе своей приписывал ни много ни мало непорочной скромности или, по крайней мере, проявлению ее.

Вскорости, однако, я была отпущена и отведена в комнату под присмотр Фоби, не отходившей от меня ни на шаг и не оставлявшей ни на минуту. Порой она с ленцой пускалась в рассуждения по поводу сцены, в какой я только что участвовала, смысл которых уловил бы любой, кто не идиот; однако, признаюсь Вам, к стыду своему, я была так непроходимо глупа или, точнее, так необыкновенно простодушна, что все еще не понимала замыслов миссис Браун и ничего такого страшного не видела в ее кузине-менторше: пусть та и вела себя постыдно и ужасно, но меня-то ведь это никак не касается, если не считать того, что чувство признательности моей благодетельнице заставляло меня с уважением относиться ко всем ее кузенам и кузинам.