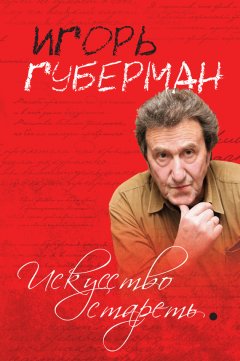

Искусство стареть (сборник)

Сумерки всего

Сегодня утром я, как всегда, потерял очки, а пока искал их – начисто забыл, зачем они мне срочно понадобились. И я тогда решил о старости подробно написать, поскольку это хоть и мерзкое, но дьявольски интересное состояние. Я совсем недавно пролетел над ровно половиной земного шара, чтобы выпить на солидном юбилее старого приятеля. А перед этим сел и горестно задумался: что можно утешительного сказать на празднике заката?

– Я объясню это тебе, старина, – говорил я тремя днями позже, – на примере своей собаки Шаха. Я провожу с ним целый день, а вечером мы ходим с ним гулять. Ты не поверишь, но он ещё старше тебя: по человеческому измерению ему далеко за семьдесят. Я даже загадку про нас придумал: старикашка ведёт старикашку положить на дороге какашку. Так вот он, безошибочным животным инстинктом ощущая возраст, резко сузил круг своих притязаний к жизни, за счёт чего резко обострились оставшиеся удовольствия. Он хорошо покакал – счастье, сочную сосиску дали – полное блаженство. Он, правда, полностью охладел ко встречным сукам, но на то ведь мы и люди, старина, чтобы лелеять свои пагубные влечения. Зато как изменились женщины по отношению к нам! Сперва у женщины в глазах мелькает ужас, но потом она благодарит, не скрывая восхищённого удивления. И тогда ты упоённо смотришься в зеркало, и – Боже мой, что ты там видишь! Но об этом тоже грех печалиться. Судьба обтёсывает наш характер, а промахнувшись, оставляет на лице зарубки. Но зато о жизни ты уже настолько много знаешь, что периодически впадаешь в глупую надежду быть услышанным и даёшь советы молодым. Тебя посылают с разной степенью деликатности, но ты не унываешь и опять готов делиться опытом. Какая это радость – быть всегда готовым чем-нибудь делиться! А сколько в жизни обнаружилось смешного – того как раз, к чему вокруг относятся серьёзно, а вчера ещё всерьёз воспринимал ты сам.

И я поздравил его со вступлением в период мудрости, которой всё до лампочки и по хую, лишь были бы здоровы дети.

Говорил я искренне вполне, однако многое осталось умолчанным, о том я и решился написать.

Всю жизнь мы очень мало знаем о себе, а старость благодетельно окутывает нас ещё более непроницаемой пеленой. Заметил, например, по множеству выступлений: на моих смешных стишках о старости взахлёб хохочут старики, сидящие обычно в первых рядах. Я ожидал обиды, раздражения, упрёков – только не безоблачного и беспечного смеха. И довольно быстро догадался: каждый потому смеётся, что стишки совсем не о нём, а о его знакомом или соседе. И кокон этих благостных психологических защит окутывает нас тем плотнее, чем опаснее реальность для душевного покоя и равновесия. И бывшим палачам отнюдь не снятся жертвы, они помнят лишь, что время было, да, жестокое, но справедливое, и жили они в точности, как все – что примиряет память с совестью стремительно и прочно. Над памятью о поражениях любых – такой уютный холмик вырастает из последующей любой удачи, что с невольной благодарностью судьбе старик приятно думает: всё к лучшему, пословицы не врут.

У возраста, осеняемого душевным покоем, возникают мысли и слова, которые, возможно, в молодости не явились бы. Помню до сих пор своё немое восхищение, когда моя тёща, поздравляя свою дочь с получением паспорта, задумчиво сказала, отвернув страницу регистрации брака:

– И пусть у тебя на этой странице будет много штампов.

А слова, которые услышал много лет назад поэт Илья Френкель, просто стали бытом в нашей семье по множеству поводов. Война застала Френкеля в Одессе, и он кинулся на почту утром рано сообщить, что жив и выезжает. К окошечку для дачи телеграмм толпилась чудовищная очередь. И вдруг какой-то невзрачного вида мужичок, кого-то отодвинув, а под кем-то проскользнув, стремительно просочился к оконцу и успел дать телеграмму ещё прежде, чем вся очередь возмущённо загудела и зароптала. Он уже исчез, а громогласное негодование всё длилось. И только стоявшая невдалеке от Френкеля ветхая старушка тихо и привычливо произнесла в пространство:

– Каждый думает, что он кто-то, а остальные – никому.

На одной автобусной остановке в Тель-Авиве стоял панк обычнейшего и типичного вида: копна волос, покрашенных в ярко-красный цвет, с левого края головы побритый (крашено зелёным), и точно так же – с правой стороны (крашено синим). С панка не сводил глаз некий старик, тоже ожидавший автобуса. Такое бесцеремонное смотрение панку надоело, и он спросил у старика:

– Ну что вы на меня уставились? Вы в молодости что – не совершали никаких необычностей?

– Совершал! – старик откликнулся охотно и мгновенно. – Я в молодости переспал с попугаем и вот сейчас смотрю, не ты ли мой сын?

Но главный старческий порок, и нам его никак не миновать – горячее и бескорыстное давание советов. Как на это реагируют молодые, можно не распространяться, ибо помню я одну московскую историю, которая сполна исчерпывает тему. Около заглохшей машины возился взмокший от бессилия водитель. То копался он в моторе, то с надеждой пробовал завестись – напрасно. Разумеется, вокруг уже стояли несколько советчиков. Из них активным наиболее был старикан, который, кроме всяческих рекомендаций, одновременно и выражал сомнение в успехе. И советовал без устали и громче всех. И наконец молодой парень-шофёр, аккуратно отерев со лба пот, изысканно сказал ему, не выдержав:

– Папа, идите на хуй!

Эту фразу я бы посоветовал всем старикам держать если не в памяти, то в книжке записной, и изредка туда заглядывать. Поскольку опыт наш житейский, как бы ни был он незауряден, – абсолютно ни к чему всем тем, кто нас не спрашивает. Или спрашивает из чистой вежливости, что является пусть бескорыстной, но опасной провокацией с их стороны.

Печалиться по поводу количества прожитых лет довольно глупо ещё и потому (я это где-то прочитал), что если эти годы перевести на любые деньги, то получится смехотворно мало.

Ко мне лично старость заявилась в девяносто восьмом году, двадцатого четвёртого октября в одиннадцать утра в маленькой гостинице в Вильнюсе. Мы накануне выпили изрядно, был большой и получившийся концерт, и я, хотя в похмельном, но отличном настроении проснувшись, подошёл к большому зеркалу. И душа моя уязвлена стала. Боже мой, что я увидел там! Она пришла, подумал я, не зря я так не люблю утреннее время, она знала, когда прийти. Я вспомнил одного своего давнего приятеля, который уже раньше меня заглянул таким же образом в зеркало. Только теперь я осознал сполна его прекрасные спокойные слова, которые он произнёс в ответ на приглашение зайти на некое застолье, которое будут снимать для телевидения.

– Наш народ столько пережил, – сказал он мягко, – стоит ли ему ещё и видеть моё лицо?

С годами мы становимся весьма искусны в самоуспокоении, поэтому я вспомнил про артиста одного, с которым после крепкой выпивки вообще произошла чудовищная вещь: он утром не увидел себя в зеркале. Покуда он соображал, что, очевидно, уже умер, его образ медленно вплыл на поверхность зеркала – это по пьянке у него расфокусировались глаза, как объяснили ему сведущие люди.

Она пришла, подумал я, и следует вести себя достойно. А для этого обдумать следовало сразу, что хорошего приносит с собой старость и за что ей надо быть благодарным. Я ещё очень многое могу, но уже почти ничего не хочу – вот первый несомненный плюс. И человеческое общество уже не может предъявить мне никаких претензий за то полное наплевательство на злобу дня, которое всегда вменялось мне в вину. И оптимизм, который свойствен даже не душе моей, а в целом – организму, теперь будет толковаться как простительное слабоумие дряхлости. Шутки мои – старческое недержание речи, брезгливое незамечание подонков – нарастающий склероз, а легкомыслие с беспечностью – клинически естественны на пути впадения в детство. А с этими психологическими льготами ещё немало лет можно тянуть до света в конце туннеля. Я успокоился и выпил за её приход большую рюмку. Нет, наслаждение ничуть не изменилось, а старикам вполне простительно то бытовое пьянство, кое осуждают в зрелом возрасте, назначенном для дел и всяческих свершений. А старость между тем уже неслышно просочилась внутрь, и я подумал с острым удовольствием, что нынче на закате непременно следует поспать – я это заслужил и полное имею право. Нет, я спал и раньше (даже в ссылке умудрялся убегать с работы), но раньше было у меня смутное ощущение вины перед Божьей заповедью трудиться, а теперь я чист, как херувим.

Тут мысли мои приняли воспоминательный характер. Время краткого правления Андропова застало меня в Сибири. В те года российские верховные правители менялись часто. Многие полагают, что это следствие того, что были они дряхлыми старцами, но я-то знаю истинную причину той быстрой пересменки. Дело в том, что при объявлении каждого нового вождя моя тёща всякий раз меланхолически замечала: «Не отпустит Игоря – сдохнет», а они ведь этого не знали! Я оставался в ссылке, а они – таки дохли. В поисках путей спасения империи от распада Андропов принялся внедрять строжайшую трудовую дисциплину. Было это глупо ещё и потому, что ведь люди преспокойно пили и на работе, но приказ (или указ?) неукоснительно принялись выполнять всякие активисты, которым, в свою очередь, это позволяло отвлечься от пустого и постылого безделья на рабочем месте. В городах тогда людей отлавливали в дневное время где ни попадя – в банях, парикмахерских, пивных и просто в магазинах. А у нас в посёлке Бородино перед перерывом на обед и перед окончанием рабочего дня у проходных всех предприятий стояла группка комсомолок-активисток, записывая тех, кто вышел за ворота раньше срока. Но они заступали на свой контрольный патриотический пост минут за пятнадцать до законного времени, а я-то убегал за полчаса или за час, такое им и в голову не приходило. Благодаря этому я и дожил до старости, благодарно подумал я. И Черчилля припомнил с пониманием. Черчилль сказал когда-то, что до столь преклонных лет дожил, потому что никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать.

Я выпил ещё рюмку – больше в бутылке не было, пора было идти в магазин – и снова глянул в зеркало. Черты мои слегка разгладились – старость окончательно и навсегда ушла вовнутрь меня, оставив на лице пометы и следы. Они отнюдь не красили меня. Ну что ж, подумал я, на склоне лет у каждого лицо, которое он заслужил. Теперь мне с этим жить, и надо подготовиться – по возвращении домой немедленно решил я прочитать знаменитое сочинение Цицерона «О старости». Оно давно было припасено, но ждало неминуемого часа – он настал.

Вернувшись, я решение осуществил. О Боже, как я был разочарован! Цицерон писал о старости деятельной, активной, умудрённой и всеми уважаемой – мне это явно не светило. Кое-какие выписки я всё же сделал. Цицерон (ему в то время было чуть за шестьдесят) говорил от имени Марка Катона Старшего – так было красивше и убедительней, ибо Катону было в это время уже восемьдесят четыре. Это эссе (как мы назвали бы его сегодня), написанное почти две тысячи лет назад, содержало те же боязливые вопросы, что и ныне задаём мы себе, ощутив близость сумерек. Некий длинный пассаж я процитирую поэтому немедленно:

«...Всякий раз, когда я обнимаю умом причины, по которым старость может показаться жалкой, то нахожу их четыре: первая – в том, что она будто бы препятствует деятельности; вторая – в том, что она будто бы ослабляет тело; третья – в том, что она будто бы лишает нас всех наслаждений; четвёртая – в том, что она будто бы приближает нас к смерти» .

Всё перечисленное было справедливо, а хитроумное ораторское «будто бы» так явно обещало опровержение перечисленного, что я было понадеялся на утешение. Увы! На память Цицерону то и дело приходили всякие выдающиеся старцы, отчего писал он, что великие дела вершатся – «мудростью, авторитетом, решениями, и старость обыкновенно не только не лишается этой способности, но даже укрепляется в ней». И что из этого? Спросите у любого старика, и он ответит вам: он таки да и мудростью наполнен до ушей, и не утратил даже вроде бы авторитет (не надо только спрашивать – у кого, а то старик насупится и замолчит), а что касаемо решений – у него их накопилось на все случаи жизни. Но его никто не спрашивает, вот ведь в чём беда! Наглая самонадеянная молодёжь (а им уже под пятьдесят обычно) только снисходительно посмеивается, вежливо выслушивая мудрые советы. А между тем – читали б они лучше Цицерона: «Величайшие государства рушились по вине людей молодых и охранялись и восстанавливались усилиями стариков». Однако же тут как не вспомнить Пушкина – «а Цицерона не читал»! А я, старый дурак, засел его читать и то и дело вздрагиваю грустно от его наивных утверждений: «Молодые люди ценят наставления стариков, ведущие их к упражнениям в доблести». Как же, как же, думаю я про себя, смеши меня и дальше.

Обсуждая справедливую донельзя мысль, что старость «будто бы ослабляет тело», великий Цицерон уже открыто переходит к словоблудию и подтасовкам. Старость не обладает силами? – спрашивает он, и отвечает как бы утешительно: «От старости сил и не требуется. Поэтому законы и установления освобождают наш возраст от непосильных для него обязанностей». Далее он пишет, что нехватка сил вообще свойственна людям со слабым здоровьем, эдакое может с человеком приключиться даже и в совсем нестарые года. «Что же, в таком случае, удивительного в том, что старики иногда слабосильны, если этого не могут избежать даже молодые люди?» Тоже мне – утешение! Удивительного в этом нет и в самом деле ничего, но много печального. Тут я невольно вспомнил мудрого Зиновия Ефимовича Гердта, который на склоне лет мечтал, чтоб наконец изобрели лекарство под простым названием – «отнетусил». И снисходительно вернулся к Цицерону. В этом месте наш оратор ввиду полного отсутствия утешительных аргументов опустился до медицинских рецептов, которые за две тысячи лет ничуть не изменились: надо, дескать, «следить за своим здоровьем, прибегать к умеренным упражнениям, есть и пить столько, сколько нужно для восстановления сил, а не для их угнетения». Спасибо за совет, подумал я, мне это бабушка и в молодости говорила.

На пункте третьем Цицерон впадает в ханжество, вполне простительное для людей преклонных лет. Тут речь пошла о том, что старость нас лишает плотских наслаждений. Что, вы думаете, пишет Цицерон? Стараясь, очевидно, заглушить свою по этому поводу печаль, он восклицает: «О, превосходный дар этого возраста, раз он уносит у нас именно то, что в молодости наиболее порочно!» Ибо, утверждает он (прошу заметить, как он от бессильной горечи становится похож на советских моралистов), всяческие пагубные страсти, кои нас обуревают, требуют утоления – «отсюда случаи измены отечеству, отсюда случаи ниспровержения государственного строя, отсюда тайные сношения с врагами». А значит – «мы должны быть глубоко благодарны старости за то, что она избавляет нас от неподобающих желаний». Зато поэтому старость и не знает (опрометчиво пишет Цицерон) «опьянения, несварения и бессонницы».

«Ох, как она это знает!» – злобно подумал я. А что до пагубных страстей любого вида, то природой или Богом тут ужасная сотворена подлянка и ловушка: страсти вянут медленно и неохотно, и ещё терзают нас, когда на утоление уже совсем нет сил – ни душевных, ни физических.

С четвёртым пунктом этого эссе я ощутил хотя и вынужденное, но согласие. Настолько ничего не знаем мы о смерти, что ничуть суждения древних не отличаются от наших нынешних убогих упований.

Цицерон пишет красиво и категорично: «О, сколь жалок старик, если он за всю свою столь долгую жизнь не понял, что смерть надо презирать! Смерть либо надо полностью презирать, если она погашает дух, либо её надо даже желать, если она ведёт туда, где он станет вечен...Чего же бояться мне, если после смерти я либо не буду несчастен, либо даже буду счастлив?»

Дальше Цицерон сообщает, что его лично душа «всегда направляла свой взор в будущее, словно намеревалась жить тогда, когда уже уйдёт из жизни». Поэтому же, пишет он, все мудрейшие люди умирают в полном спокойствии – их души как бы проницательно чувствуют, что отправляются в некий лучший мир. И далее наткнулся я на благородную, достойную великого римлянина фразу: «Если я здесь заблуждаюсь, веря в бессмертие человеческой души, то заблуждаюсь я охотно, и не хочу, чтобы меня лишали этого заблуждения, услаждающего меня, пока я жив».

Я благодарно и разочарованно простился с Цицероном. И почти немедленно наткнулся на лукавый чей-то афоризм, что старость – штука неприятная, но это единственный способ жить долго. Говорить излишне, как унизительно старение пакостным обилием телесных недугов – словно тело начинает мстить за многолетнюю беспечность, а то и полное пренебрежение к нему. Мы все покорно платим этот возрастной налог – отсюда, может быть, и любопытство стариков к болезням сверстников: мы словно проверяем наше равенство перед безжалостной природой.

И всё-таки необходимо помнить, что уже есть радости, в которых, безусловно, мы должны себе отказывать. Я говорю о несомненном удовольствии со вкусом и подробно излагать, где именно, когда и как у тебя что-то болит, свербит, шпыняет, ноет или дёргает. Или какая именно физиологическая нужда вдруг остро прихватила тебя в самом неудобном месте и в неподходящее время. Не забывать о чувствах собеседника – завет целебный для растущего склероза.

Однако же, заговорив о неминуемых недугах, я с надеждой вспомнил дивную давнишнюю мысль, что все болезни – от нервов. Сегодняшняя медицина подтверждает эту старинную мудрость. К болезням чисто телесным, говорит наука, нас ведут все неприятные переживания: горе, тоска, страх, тревога, ненависть, обида, гнев, подавленность, печаль, отчаяние, утрата надежд, чувство вины, унижение, озлобленность, тягостная зависимость... Легко продолжить этот список, но пора сказать о следствии: что-то расстраивается в слаженном биохимическом оркестре организма, открывая дорогу самым разным заболеваниям. Знаменитый физиолог Ганс Селье, который много этим занимался, вынужден был написать туманно и поэтически, что происходит иссякание некой жизненной энергии (о, как это знает каждый пожилой!), но что это такое, объяснить Селье не смог. И честно развёл руками. Два других известных исследователя опросили множество пациентов об их настроении и переживаниях накануне болезни (сердечной, желудочной, гипертонии, многих других) и отыскали общее во всех услышанных историях. Это странное общее проявилось в некоем душевном состоянии, выражающем отказ от жизненной борьбы, сдаче на милость судьбы, полной утрате всех надежд, азарта, куража и желаний. «Опустились руки, ничего не хочется, будь что будет» – вот их настроение после перечисленных переживаний, накануне болезни.

Доктор Ротенберг (Москву сменивший на Израиль) совместно с физиологом Аршавским выдвинули интересную гипотезу. Они предположили, что у живого организма есть некое особое свойство (они назвали его поисковой активностью), понукающее этот живой организм избегать пассивности и покорства, непрерывно и настойчиво искать – выхода, перемен, новизны. Так замечательно устроены мы Творцом, что если нету в нашей жизни игры, целей, устремлений, надежд, азарта, перспектив и динамики, то словно вянет и скисает биохимия нашего организма, в результате приводя к депрессии, упадку и болезням. Мы запрограммированы двигаться, стремиться и искать, а душевное и телесное здоровье – награда за исполнение программы. Пассивная отдача течению гибельна для живого организма. Даже если нету вредоносных внешних обстоятельств – болезни покарают за пассивность изнутри.

На склоне лет это особенно существенно. Поэтому полезно всё, во что играют старички, целебны все их интересы и азарты. А благостный и дремлющий покой – опаснее любого увлечения и даже пьянства. Нет, упаси Бог, я никому не даю медицинские советы, я просто вслух, научно и старательно планирую своё закатное существование. Ибо на склоне лет блаженны те, в ком азарт участия в жизни плавно меняется на интерес к ее течению.

Мне только жалко стариков, которые упрямо хорохорятся и петушатся, забывая о неминуемой возрастной исчерпанности. С этим очень трудно примириться. Если высохла в голове творческая чернильница, а ты ещё по привычке макаешь туда перо, то ничего уже кроме боли не чувствуешь. Ну, попадётся иногда дохлая муха или пепел от давно сгоревшей сигареты. Разумеется, большое нужно мужество души (и ум), чтоб вовремя осознать свои реальные возможности и осмотреться в остающемся пространстве.

И тут я сел прикинуть, что за карты оставляет нам природа для этой новой игры.

Чревоугодие – почти что полностью, по счастью. Лишь теперь я с новой силой осознал, как было глупо и безжалостно записывать его когда-то в смертные грехи, лишая старость её последнего утешения и развлечения! Недаром было сказано давно уже (а мной – украдено и зарифмовано), что желудок – это орган наслаждения, который изменяет нам последним. Недавно ещё где-то прочитал, что некий российский жулик лечит «грех гортанобесия» – так было названо стремление удержать во рту вкусную пищу, дабы продлить от неё удовольствие. Кроме чисто анатомического невежества (гортань ведь место дыхательное и голосовое), каким же надо быть ханжой-садистом-человеконенавистником, чтоб это в нас искоренять! Короче, слава Богу, давшему нам эту страсть пожизненно!

Некто, оставшийся неизвестным мне (забыл выписать его имя), заметил утешительно и туманно: «Вечер жизни приносит с собой свою лампу». Я закурил и сел сообразить: а что ж это за лампа? Думаю, что догадался верно: речь идёт о некоем ночничке, дающем сумеречный свет невозмутимого спокойствия. Так один мой пожилой дальний родственник сказал в ответ на паническое сообщение, что меня арестовали:

– Что страшного? Посидит и выйдет. Лишь бы не было войны.

Столь же замечательно сказала старенькая Рина Зелёная (собираясь ехать в Питер) Зиновию Гердту:

– Зямочка, я отвезу твоё письмо, конечно, только ничего, что этот человек уже три месяца как умер?

В старости такое благостное спокойствие, затмевающее пагубную остроту любых эмоций, к нам заявляется само, а как мучились древние стоики, чтоб воспитать его в себе заранее!

Спасая душу от уныния (вот уж действительно, опасный для здоровья грех), мой разум извергал идеи, как вулкан. Даже потери становились благом под натиском несокрушимой логики. Поскольку ясно, что единственный смысл жизни – в самом факте зрячего существования, то старость – наиболее осмысленный период бытия, ибо она чиста от ослепляющего вожделения.

Злословие нам оставалось безусловно. Любопытство к миру – тоже. Более того, жить будет явно интересно от иллюзии, что всё уже понимаешь. Плохая память – лучшее лекарство от уколов совести и едкого стыда за изобилие сделанных глупостей. Книг остаётся много более, чем можно прочитать. А сколько в воздухе витает мыслей, до поры мне не пришедших в голову! Я стал приободряться. Некий неотвязный вопрос теперь висел передо мной – о тех границах, кои следует себе заранее поставить. И я вспомнил, что уже наткнулся некогда на размышления об этом Джонатана Свифта. И даже смог их отыскать. И, сократив по личной мелкой мерке, выписал себе в тетрадь:

«Когда я состарюсь, то обязуюсь:

Не водить дружбу с молодёжью, не заручившись предварительно её желанием.

Не быть сварливым, угрюмым или подозрительным.

Не критиковать современные нравы, обычаи, а также политиков, войны и т. д.

Не рассказывать одну и ту же историю по многу раз одним и тем же людям.

Не скупиться.

Не навязывать своё мнение, давать советы лишь тем, кто в них заинтересован.

Не болтать помногу, в том числе и с самим собой.

Не хвастаться былой красотой, силой, успехом у женщин и т. д.

Не прислушиваться к лести...

Не быть самоуверенным или самодовольным.

Не браться за выполнение всех этих обетов из страха, что выполнить их не удастся».

Строка последняя понравилась мне более всего. А пункты остальные перебрал я тщательно и вдумчиво. Я почти по всем оказывался безупречным стариком. Мне так нетрудно это доказать, что даже неудобно несколько, однако надо.

Никак я не могу и не хочу водить дружбу с молодёжью. Ибо эти распущенные донельзя юнцы, и знать не знавшие тех бедствий, что пришлись на нашу долю, эти наглые, упрямые, избалованные и сумасбродные мальчишки и девчонки, аж по самый зад залезшие в свои компьютеры, – как они могут быть мне друзьями? С их безумными дискотеками и самоуверенной слепотой во всём, что в жизни важно и существенно. А эта спесь? Они ж меня в упор не видят! А когда случайно замечают, то один-единственный вопрос они имеют – как здоровье? Я столько мог бы рассказать им и предостеречь от множества ошибок, только им это не нужно, им охота ударяться лбом самостоятельно. И ради Бога! А когда ударятся, я тоже их спрошу при встрече – как здоровье? Тут они однажды моего хорошего знакомого – он лет на двадцать меня старше – вдруг спросили, не жил ли он при крепостном праве. Тоже мне вопрос! Не знаю, правда, что он им ответил, потому что неудобно спрашивать, а лично я уже не помню, жил он или нет. Какая же тут дружба?

Что касается второго пункта, то я вовсе не сварлив и не угрюм. Но если что не так, я что – не должен это замечать? А если я заметил, то молчать? Я ж не предмет домашней мебели, я член семьи. И замечания я делаю приветливо и весело, угрюм я не был никогда, хоть радоваться и смеяться – просто нечему при нынешнем упадке всего, что может упадать. И я ничуть не подозрителен к тому же, это живая осмотрительность бывалого и тёртого ума. Все просто забывают, как часто я оказывался прав. А молодёжи – лишь бы клюнуть червячка, об удочке с крючком им думать недосуг и неохота. Я же лично их ни в чём не подозреваю – кроме легкомыслия и слепоты, конечно. А от кишенья мыслей на лицо всегда ложится тень. Однако думать я обязан.

Что там третье? Я не критикую современных нравов и обычаев. Они чудовищны настолько, что я их тихо презираю. То же самое относится к политикам. Уму непостижимо, как народ наш выбрал себе этих тёмных и своекорыстных болтунов. Критиковать их – трата времени и сил. Их надо гнать грязной метлой. И я всегда могу обосновать своё к ним отношение. Не критиковать, а высказать, что я думаю о них. На это я имею право? И не моя беда, а ихняя, что в голову приходят только бранные слова.

Теперь насчёт рассказывания одной и той же истории по многу раз одним и тем же людям. Конечно, это и назойливо, и глупо, и утомительно. А если эти люди сами просят? А если всплыли в памяти нюансы и детали, в дивном новом свете представляющие то, что было? А если так сейчас эта история созвучна теме разговора, что звучит как притча? И всегда в компании к тому же есть хоть один человек, который раньше этого не слышал. Значит, он не должен это знать лишь потому, что он отсутствовал все предыдущие разы? Где справедливость?

А скупым я не был никогда. Я бережливым был, и расточительность пустая мне всегда была душевно неприятна. Вот у вас в кармане завалялась, например, некрупная монета – вы разве её выбрасываете? Нет. А почему тогда не гасите вы свет в уборной, если вы уже ушли оттуда? Вообще бросать на ветер деньги мне не нравится, а молодые этим заняты с утра до вечера. А когда выбросили всё – к кому они приходят? То-то же.

Не навязывать своё мнение и давать советы только тем, кто в них заинтересован, – мой девиз и принцип с давних лет. Я своё мнение не всовываю никому насильно, я его только высказываю, ибо прям и честен. А если кто-то возражает мне, то я не вправе (ибо прям и честен) утаить от собеседника, что всё, им говоримое, – собачья чушь. И пусть он на здоровье после этого продолжает думать по-прежнему. И к советам это относимо в полной мере. Вот я вижу, как слепой человек спокойно идёт к пропасти – финансовой, моральной, юридической – любой. Заинтересован ли он в моём совете? Безусловно, только он не знает этого. И что, я должен промолчать? А кто ж ему тогда глаза откроет? И что я буду после думать о себе промолчавшем? А совет ради совета, чтобы просто навязать кому-то свою волю – упаси Господь! Разве только в случае, когда нечто важное именно мне доподлинно известно. А ему, бедняге, неизвестно, что я жизненно могу ему помочь.

А насчёт того, чтоб не болтать помногу – это вообще не для меня. Я раскрываю рот только по делу, и на говорение само я трачу ровно столько времени, сколько потребно для донесения мысли. Да, иногда путь донесения её – весьма окружный, но зато она полнее постигается. И то же самое касается болтания с самим собой – мы так устроены природой, что по мере говорения рождаются новые мысли, а мудрец Декарт ещё когда заметил справедливо, что я мыслю – следовательно, существую. И вряд ли следует на старости лет искусственно лишать себя этого благотворного ощущения.

Я, кстати, в перечне, что выше мной приведен, решил сначала упустить обязательство не прислушиваться к глупым сплетням, болтовне соседей и так далее. Но тут подумал: а к чему же, как не к этому, прислушиваться? Ибо сплетня (глупая она или не глупая – решает время) – это кусочек бытового мифа, миф – это элемент картины мира, как же можно жить на свете, ничего о современности не зная? Тут у Свифта просто нелады с мышлением какие-то.

Это действительно смешно и глупо – хвастаться на склоне лет былой силой, красотой, успехом у женщин и прочими радостями былого счастья. Хвастаться вообще зазорно и неприлично. Но в прошлом было многое настолько хорошо и даже ослепительно порой, что замолчать такое – грех неблагодарности Фортуне. И нисколько этим хвастаться не надо, надо просто рассказать, поскольку всё, что интересно и приятно, собеседник (если он заслуживает этого) узнает с радостью и пользой для души. У кого-то прочитал я дивную идею, что чем люди старше, тем они, оказывается, лучше были, когда были моложе. Я копаюсь в памяти и нахожу, что это правда. Как же мне не рассказать о новых находках?

Не внимать коварной лести следует не только в старости, и я с этим вполне согласен. Только как отличить заведомую и неправедную лесть от похвалы, заслуженной и справедливой? Одним и безупречным способом: хвала незримо и неслышно совпадает с тем, что думаешь о себе ты сам, и пустую лесть поэтому мы распознаем сразу и легко. Не надо заведомо плохо относиться к лести (в этом была бы истинно пагубная подозрительность), а стоит в ней расслышать воздаяние твоим достоинствам, которые и в самом деле есть. К тому же льстящий собеседник может быть и проницательней тебя (а почему бы нет?) и хвалит нечто, что ты сам в себе не в силах в полной мере оценить. Разумная хвала необходима человеку, как дыхание, а просто лесть – конечно, пошлая забава. Но на то и опыт жизни, чтобы мы умели безошибочно их различить.

А самоуверенность с самодовольством – безусловно, пакостные и опасные черты, но только в молодом и зрелом возрасте. А в старости они необходимы, ибо кошмарно трудно без них жить. Выказывать, конечно, их не следует, однако именно они – те последние корни, что ещё поят скудным соком старческое прозябание. И жалко тех, в ком эти корни усыхают. Лично я в себе их прячу, но благословляю и лелею. Тут, по-моему, ошибся или недодумал Свифт.

Всё это рассмотрев и обсудив, я безмятежно окунулся в свою светлую и непогрешимую старость. И ни минуты не кручинясь, признаю, что это омерзительный сезон. А если кто-то думает иначе, пусть он позвонит, и я легко могу его разубедить.

Живу я более, чем умеренно, страстей не более, чем у мерина

- Гляжу, не жалуясь, как осенью

- повеял век на пряди белые,

- и вижу с прежним удовольствием

- фортуны ягодицы спелые.

- В юности ждал я радости

- от суеты со свистом,

- но становлюсь по старости

- домосексуалистом.

- Поскольку жизнь, верша полёт,

- чуть воспарив, – опять в навозе,

- всерьёз разумен только тот,

- кто не избыточно серьёзен.

- Запетыми в юности песнями,

- другие не слыша никак,

- живёт до скончания пенсии

- счастливый и бодрый мудак.

- Лишь перед смертью человек

- соображает, кончив путь,

- что слишком короток наш век,

- чтобы спешить куда-нибудь.

- Кишат стареющие дети,

- у всех трагедия и драма,

- а я гляжу спектакли эти

- и одинок, как хер Адама.

- Я молодых, в остатках сопель,

- боюсь трясущих жизнь, как грушу:

- в душе темно у них, как в жопе,

- а в жопе – зуд потешить душу.

- Снегом порошит моя усталость,

- жизнь уже не книга, а страница,

- в сердце – нарастающая жалость

- к тем, кто мельтешит и суетится.

- Живи, покуда жив. Среди потопа,

- которому вот-вот настанет срок,

- поверь – наверняка всплывёт и жопа,

- которую напрасно ты берёг.

- Дана лишь тем была недаром

- текучка здешней суеты,

- кто растопил душевным жаром

- хоть каплю вечной мерзоты.

- Пора! Теперь меня благослови

- в путь осени, дождей и листопада,

- от пламени цветенья и любви

- до пепла увяданья и распада.

- Чтобы плесень сытой скудости

- не ползла цвести в твой дом,

- из пруда житейской мудрости

- черпай только решетом.

- Прости, Господь, за сквернословья,

- пошли всех благ моим врагам,

- пускай не будет нездоровья

- ни их копытам, ни рогам.

- Опять стою, понурив плечи,

- не отводя застывших глаз:

- как вкус у смерти безупречен

- в отборе лучших среди нас!

- Чем долее наука отмечает

- познания успехи сумасшедшие,

- тем более колеблясь отвечает,

- куда от нас ушли уже ушедшие.

- Вновь закат разметался пожаром —

- это ангел на Божьем дворе

- жжёт охапку дневных наших жалоб,

- а ночные он жжёт на заре.

- Уйду навсегда в никуда и нигде,

- а всё, что копил и вынашивал,

- на миг отразится в текучей воде

- проточного времени нашего.

- Дымись, покуда не погас,

- и пусть волнуются придурки —

- когда судьба докурит нас,

- куда швырнёт она окурки.

- Из лет, надеждами богатых,

- навстречу ветру и волне

- мы выплываем на фрегатах,

- а доплываем – на бревне.

- Кто несуетливо и беспечно

- время проводил и коротал,

- в старости о жизни знает нечто

- большее, чем те, кто процветал.

- Счёт лет ведут календари

- морщинами подруг,

- и мы стареем – изнутри,

- снаружи и вокруг.

- Возраст одолев, гляжу я сверху:

- всё мираж, иллюзия, химера;

- жизнь моя – возведенная церковь,

- из которой выветрилась вера.

- Сложилось нынче на потеху,

- что я, стареющий еврей,

- вдруг отыскал свой ключ к успеху,

- но не нашёл к нему дверей.

- Деньгами, славой и могуществом

- пренебрегал сей прах и тлен,

- из недвижимого имущества

- имел покойник только член.

- О чем ты плачешь, осень бедная?

- Больна душа и пуст карман,

- а на пороге – немочь бледная

- и склеротический туман.

- Чтоб жизнь испепелилась не напрасно,

- не мешкай прожигать её дотла;

- никто не знает час, когда пространство

- разделит наши души и тела.

- Чтобы в этой жизни горемычной

- быть милей удаче вероятной,

- молодость должна быть энергичной,

- старость, по возможности, – опрятной.

- Год приходит, и год уходит,

- раздробляясь на брызги дней,

- раньше не было нас в природе,

- а потом нас не будет в ней.

- Наша старость – это ноги в тепле,

- это разум – но похмельный, обратный,

- тише музыка и счёт на столе,

- а размер его – всегда неоплатный.

- Азарт живых переживаний

- подвержен таянью – увы! —

- как пыл наивных упований,

- как верность ветреной вдовы.

- Когда время, годами шурша,

- достигает границы своей,

- на лице проступает душа,

- и лицо освещается ей.

- Есть люди, провалившие экзамен

- житейских переплётов и контузий,

- висят у них под мутными глазами

- мешки из-под амбиций и иллюзий.

- Не тужи, дружок, что прожил

- ты свой век не в лучшем виде:

- всё про всех одно и то же

- говорят на панихиде.

- Однажды на улице сердце прихватит,

- наполнится звоном и тьмой голова,

- и кто-то неловкий в несвежем халате

- последние скажет пустые слова.

- Не стоит скапливать обиды,

- их тесный сгусток ядовит,

- и гнусны видом инвалиды

- непереваренных обид.

- В пепле наползающей усталости,

- следствии усилий и гуляний,

- главное богатство нашей старости —

- полная свобода от желаний.

- Не горюй, старик, наливай,

- наше небо в последних звёздах,

- устарели мы, как трамвай,

- но зато и не портим воздух.

- Люблю эту пьесу: восторги, печали,

- случайности, встречи, звонки;

- на нас возлагают надежды в начале,

- в конце – возлагают венки.

- Нашедши доступ к чудесам,

- я б их использовал в немногом:

- собрал свой пепел в урну сам,

- чтоб целиком предстать пред Богом.

- Бывает – проснёшься, как птица,

- крылатой пружиной на взводе,

- и хочется жить и трудиться,

- но к завтраку это проходит.

- Вчера мне снился дивный сон,

- что вновь упруг и прям,

- зимой хожу я без кальсон

- и весел по утрам.

- Сто тысяч сигарет тому назад

- таинственно мерцал вечерний сад;

- а нынче ничего нам не секрет

- под пеплом отгоревших сигарет.

- В нас что ни год, увы, старик, увы,

- темнее и тесней ума палата,

- и волосы уходят с головы,

- как крысы с обречённого фрегата.

- Уж холод пронизал нас до костей,

- и нет былого жара у дыхания,

- а пламя угасающих страстей

- свирепей молодого полыхания.

- Душа отпылала, погасла,

- состарилась, влезла в халат,

- но ей, как и прежде, неясно,

- что делать и кто виноват.

- Не в том беда, что серебро

- струится в бороде,

- а в том беда, что бес в ребро

- не тычется нигде.

- Жизнь, как вода, в песок течёт,

- последний близок путь почёта,

- осталось лет наперечёт

- и баб нетронутых – без счёта.

- Скудею день за днём. Слабеет пламень,

- тускнеет и сужается окно,

- с души сползает в печень

- грузный камень,

- и в уксус превращается вино.

- Теперь я стар – к чему стенания?!

- Хожу к несведущим врачам

- и обо мне воспоминания

- жене диктую по ночам.

- Я так ослаб и полинял,

- я столь стремглав душой нищаю,

- что Божий храм внутри меня

- уже со страхом посещаю.

- Чего ж теперь? Курить я бросил,

- здоровье пить не позволяет,

- и вдоль души глухая осень,

- как блядь на пенсии, гуляет.

- Что может ярко утешительным

- нам послужить на склоне лет?

- Наверно, гордость, что в слабительном

- совсем нужды пока что нет.

- Я кошусь на жизнь весёлым глазом,

- радуюсь всему и от всего;

- годы увеличили мой разум,

- но весьма ослабили его.

- Осенний день в пальтишке куцем

- смущает нас блаженной мукой:

- уйти в себя, забыть вернуться,

- прильнуть к душе перед разлукой.

- Старости сладкие слабости

- в меру склероза и смелости:

- сказки о буйственной младости,

- мифы о дерзостной зрелости.

- Неволя, нездоровье, нищета —

- солисты в заключительном концерте,

- где кажется блаженством темнота

- неслышно приближающейся смерти.

- Старенье часто видно по приметам,

- которые грустней седых волос:

- толкает нас к непрошеным советам

- густеющий рассеянный склероз.

- Я не люблю зеркал – я сыт

- по горло зрелищем их порчи:

- какой-то мятый сукин сын

- из них мне рожи гнусно корчит.

- Устали, полиняли и остыли,

- приблизилась дряхления пора,

- и время славить Бога, что в бутыли

- осталась ещё пламени игра.

- Святой непогрешимостью светясь

- от пяток до лысеющей макушки,

- от возраста в невинность возвратясь,

- становятся ханжами потаскушки.

- Стало тише моё жильё,

- стало меньше напитка в чаше,

- это время берёт своё,

- а у нас отнимает наше.

- Года пролились ливнями дождя,

- и мне порой заманчиво мгновение,

- когда, в навечный сумрак уходя,

- безвестность мы меняем на забвение.

- Сопливые беды, гнилые обиды,

- заботы пустой суеты —

- куда-то уходят под шум панихиды

- от мысли, что скоро и ты.

- Моей душе привычен риск,

- но в час разлуки с телом бренным

- ей сам Господь предъявит иск

- за смех над стадом соплеменным.

На склоне лет печален и невесел кто в молодости недокуролесил

- Я жил отменно: жёг себя дотла,

- со вкусом пил, молчал, когда молчали,

- и фактом, что печаль моя светла,

- оправдывал источники печали.

- А время беспощадно превращает,

- летя сквозь нас и днями и ночами,

- пружину сил, надежд и обещаний

- в желе из желчи, боли и печали.

- Когда я в Лету каплей кану

- и дух мой выпорхнет упруго,

- мы с Богом выпьем по стакану

- и, может быть, простим друг друга.

- Кичились майские красотки

- надменной грацией своей;

- дохнул октябрь – и стали тётки,

- тела давно минувших дней.

- В последний путь немногое несут:

- тюрьму души, вознесшейся высоко,

- желаний и надежд пустой сосуд,

- посуду из-под жизненного сока.

- Суров к подругам возраста мороз,

- выстуживают нежность ветры дней,

- слетают лепестки с увядших роз,

- и сделались шипы на них видней.

- Налей нам, друг! Уже готовы

- стаканы, снедь, бутыль с прохладцей,

- и наши будущие вдовы

- охотно с нами веселятся.

- Когда, замкнув теченье лет,

- наступит Страшный Суд,

- на нём предстанет мой скелет,

- держа пивной сосуд.

- Я многому научен стариками,

- которые всё трезво понимают

- и вялыми венозными руками

- спокойно свои рюмки поднимают.

- Редеет волос моих грива,

- краснеют опухлости носа,

- и рот ухмыляется криво

- ногам, ковыляющим косо.

- Но и тогда я буду пьяница

- и легкомысленный бездельник,

- когда от жизни мне останется

- один ближайший понедельник.

- Я к дамам, одряхлев, не охладел,

- я просто их оставил на потом:

- кого на этом свете не успел,

- надеюсь я познать уже на том.

- Когда однажды ночью я умру,

- то близкие, воздев печаль на лица,

- пускай на всякий случай поутру

- мне всё же поднесут опохмелиться.

- Уже беззубы мы и лысы,

- в суставах боль и дряблы члены,

- а сердцем всё ещё – Парисы,

- а нравом всё ещё – Елены.

- Когда устал и жить не хочешь,

- полезно вспомнить в гневе белом,

- что есть такие дни и ночи,

- что жизнь оправдывают в целом.

- Восторжен ум в поре начальной,

- кипит и шпарит, как бульон;

- чем разум выше, тем печальней

- и снисходительнее он.

- Ушиб растает. Кровь подсохнет.

- Остудит рану жгучий йод.

- Обида схлынет. Боль заглохнет.

- А там, глядишь, и жизнь пройдёт.

- Время льётся, как вино,

- сразу отовсюду,

- но однажды видишь дно

- и сдаёшь посуду.

- Обсуживая лифчиков размеры,

- а также мировые небосклоны,

- пируют уценённые Венеры

- и траченные молью Аполлоны.

- Вглядись: из трубы, что согрета

- огнём нашей плоти палимой,

- комочек нетленного света

- летит среди чёрного дыма.

- Не боялись увечий и ран

- ветераны любовных баталий,

- гордо носит седой ветеран

- свой музей боевых гениталий.

- Теперь другие, кто помоложе,

- тревожат ночи кобельим лаем,

- а мы настолько уже не можем,

- что даже просто и не желаем.

- Увы, то счастье унеслось

- и те года прошли,

- когда считал я хер за ось

- вращения Земли.

- Назад оглянешься – досада

- берёт за прошлые года,

- что не со всех деревьев сада

- поел запретного плода.

- Мы после смерти – верю в это —

- опять становимся нетленной

- частицей мыслящего света,

- который льётся по Вселенной.

- Я свой век почти уже прошёл

- и о многом знаю непревратно:

- правда – это очень хорошо,

- но неправда – лучше многократно.

- Бежал беды, знавал успех,

- любил, гулял, служил,

- и умираешь, не успев

- почувствовать, что жил.

- Дух оптимизма заразителен

- под самым гибельным давлением,

- а дух уныния – губителен,

- калеча душу оскоплением.

- Приходит час, выходит срок,

- и только смотришь – ну и ну:

- то в эти игры не игрок,

- то в те, то вовсе ни в одну.

- Предупредить нас хоть однажды,

- что их на небе скука гложет,

- толпа ушедших остро жаждет,

- но, к сожалению, не может.

- Есть во взрослении опасность:

- по мере близости к старению

- высоких помыслов прекрасность

- ужасно склонна к ожирению.

- Медицины гуманные руки

- увлечённо, любовно и плохо

- по последнему слову науки

- лечат нас до последнего вздоха.

- Воспринимая мир как данность,

- взгляни на звёзды, не спеша:

- тягчайший грех – неблагодарность

- за то, что воздухом дышал.

- Неизбежность нашей смерти

- чрезвычайно тесно связана

- с тем, что жить на белом свете

- людям противопоказано.

- Просветы есть в любом страдании,

- цепь неудач врачует случай,

- но нет надежды в увядании

- с его жестокостью ползучей.

- Когда б остался я в чистилище,

- трудясь на ниве просвещения,

- охотно б я открыл училище

- для душ, не знавших совращения.

- Наплевать на фортуны превратность,

- есть у жизни своя справедливость,

- хоть печальна её однократность,

- но прекрасна её прихотливость.

- Природа позаботилась сама

- закат наш уберечь от омерзения:

- склероз – амортизация ума

- лишает нас жестокого прозрения.

- Живёшь блаженным идиотом,

- не замечая бега лет,

- а где-то смерть за поворотом

- глядит, сверяясь, на портрет.

- О законе ли речь или чуде,

- удручающий факт поразителен:

- рано гибнут хорошие люди,

- и гуляет гавно долгожителем.

- Серые подглазные мешки

- сетуют холодным зеркалам,

- что полузабытые грешки

- памятны скудеющим телам.

- Естественна реакция природы

- на наше неразумие и чванство,

- и нас обезображивают годы,

- как мы обезобразили пространство.

- Пьеса « Жизнь» идёт в природе

- не без Божьей прихоти:

- одеваемся при входе

- и лежим при выходе.

- Для одной на свете цели

- все бы средства хороши:

- пепел дней, что зря сгорели,

- подмести с лица души.

- Плыву сквозь годы сладкой лени,

- спокойной радостью несомый,

- что в тьму грядущих поколений

- уже отправил хромосомы.

- Хотя живём всего лишь раз,

- а можно много рассмотреть,

- не отворачивая глаз,

- когда играют жизнь и смерть.

- Нас как бы время ни коверкало

- своим наждачным грубым кругом,

- не будь безжалостен, как зеркало,

- и льсти стареющим подругам.

- Проживая легко и приятно,

- не терзаюсь я совестью в полночах,

- на душе моей тёмные пятна

- по размеру не более солнечных.

- Текучка постепенных перемен

- потери возмещает лишь отчасти:

- в нас опытность вливается взамен

- энергии, зубов, кудрей и страсти.

- Подумав к вечеру о вечности,

- где будет холодно и склизко,

- нельзя не чувствовать сердечности

- к девице, свежей, как редиска.

- Я раньше чтил высоколобость

- и думал: вот ума палата,

- теперь ушла былая робость —

- есть мудаки со лбом Сократа.

- Живя блаженно, как в нирване,

- я никуда стремглав не кинусь,

- надежд, страстей и упований

- уже погас под жопой примус.

- В течение всех лет моих и дней

- желания мне были по плечу,

- сегодня я хочу всего сильней

- понять, чего сегодня я хочу.

- Размышлять о природе вещей

- нас нужда и тоска припекает,

- жажда сузить зловещую щель,

- сквозь которую жизнь утекает.

- Старики сидят, судача,

- как мельчают поколения,

- и от них течёт, прозрачен,

- запах мудрости и тления.

- Жизнь становится дивной игрой

- сразу после того, как поймёшь,

- что ничем и ни в чём не герой

- и что выигрыш – в том, что живёшь.

- Друзей вокруг осталось мало:

- кому с утра всё шло некстати,

- кого средь бела дня сломало,

- кого согнуло на закате.

- Надежды очень пылки в пору раннюю,

- но время, принося дыханье ночи,

- дороги наши к разочарованию

- от раза к разу делает короче.

- Уже мне ветер парус потрепал,

- рули не держат заданного галса,

- простите мне, с кем я не переспал,

- особенно – кого не домогался.

- Естественно, что с возрастом трудней

- тепло своё раздаривать горстями,

- замызгана клеёнка наших дней

- чужими неопрятными гостями.

- Я жил, как все другие люди,

- а если в чём-то слишком лично,

- пускай Господь не обессудит

- и даст попробовать вторично.

- А славно бы увидеть, как в одежде

- я лягу под венки при свете дня,

- и женщины, не знавшиеся прежде,

- впервой сойдутся около меня.

- Я в этой жизни – только странник

- и вновь уйду в пространство ночи,

- когда души отверстый краник

- тепло своё сполна расточит.

- Гуляки, выветрясь в руины,

- полезны миру даже старыми,

- служа прогрессу медицины

- симптомами и гонорарами.

- Плетусь, сутулый и несвежий,

- струю мораль и книжный дух,

- вокруг плечистые невежи

- влекут прелестных потаскух.

- Чадит окурок дней моих

- всё глуше и темней,

- и тонким дымом вьётся стих

- с испепелённых дней.

- Пел и горланил, как петух,

- крылами бил, кипел, как кочет;

- устал, остыл, совсем потух,

- теперь он учит и пророчит.

- Когда, заметно делая добрее,

- уже несёт по устью нас река,

- черты ветхозаветного еврея

- являются в морщинах старика.

- Увы нашей бренной природе:

- стареем, ветшая, как платье,

- и даже пороки проходят,

- и надо спешить потакать им.

- Ещё не чужды мы греху,

- но песни главные отпеты,

- и у детей горит в паху

- огонь бессмертной эстафеты.

- Чем ближе мы к земле и праху,

- тем умудрённей наш покой;

- где юность ломится с размаху,

- там старость пробует клюкой.

- Конечно, дважды два – всегда четыре,

- конечно, неизменны расстояния,

- но всё, что мы любили в этом мире,

- прекраснеет в кануны расставания.

- Случайно встретившись в аду

- с отпетой шлюхой, мной воспетой,

- вернусь я на сковороду

- уже, возможно, с сигаретой.

- С годами дни становятся короче,

- несбывшееся вяжется узлом,

- и полнятся томительные ночи

- пленительными снами о былом.

- Нет, я не жалею, как я прожил

- годы искушений и подъёма,

- жаль, что население умножил

- меньше, чем какой-нибудь Ерёма.

- Чужую беду ощущая своей,

- вживаясь в чужие печали,

- мы старимся раньше и гибнем быстрей,

- чем те, кто пожал бы плечами.

- Увы, когда от вечного огня

- приспичит закурить какой из дам —

- надеяться не стоит на меня,

- но друга телефон я мигом дам.

- Вконец устав от резвых граций,

- слегка печалясь о былом,

- теперь учусь я наслаждаться

- погодой, стулом и столом.

- Когда родник уже иссяк

- и слышно гулкое молчание,

- пусты потуги так и сяк

- возобновить его журчание.

- Нам жёны учиняют годовщины,

- устраивая пиршество народное,

- и грузные усталые мужчины,

- мы пьём за наше счастье безысходное.

- В нас много раскрывается у края

- и нового мы много узнаём

- в года, когда является вторая

- граница бытия с небытиём.

- Ещё я имею секреты

- и глазом скольжу по ногам,

- но дым от моей сигареты

- уже безопасен для дам.

- Никто не знает час, когда

- Господь подует на огарок;

- живи сегодня – а тогда

- и завтра примешь как подарок.

- Старость не заметить мы стараемся:

- не страшась, не злясь, не уповая,

- просто постепенно растворяемся,

- грань свою с природой размывая.

- Бессильны согрешить, мы фарисействуем,

- сияя чистотой и прозорливостью;

- из молодости бес выходит действием,

- из старости – густой благочестивостью.

- Стирая всё болевшее и пошлое,

- по канувшему льётся мягкий свет;

- чем радужнее делается прошлое,

- тем явственней, что будущего нет.

- Помилуй, Господи, меня,

- освободи из тьмы и лени,

- пошли хоть капельку огня

- золе остывших вожделений.

- А может быть, и к лучшему, мой друг,

- что мы идём к закату с пониманием,

- и смерть нам открывается не вдруг,

- а лёгким каждый день напоминанием.

- Я не люблю певцов печали,

- жизнь благодатна и права,

- покуда держится плечами

- и варит глупость голова.

- Не будет ни ада, ни рая,

- ни рюмки какой-никакой,

- а только без срока и края

- глухой и кромешный покой.

- Своей судьбы актёр и зритель,

- я рад и смеху, и слезам,

- а старость – краткий вытрезвитель

- перед гастролью в новый зал.

- Всё ближе к зимним холодам

- года меня метут,

- одной ногой уже я там,

- другой – ни там, ни тут.

- С лицом не льстивы зеркала:

- с годами красят лик стекольный

- истлевших замыслов зола

- и возлияний цвет свекольный.

- Давно я дал себе обет,

- и я блюду его давно:

- какой бы я ни съел обед,

- а ужин ем я всё равно.

- Душа улетит и рассыпется тело,

- сотрутся следы, не оставив следа,

- а всё, что внутри клокотало и пело,

- неслышно прольётся ничем в никуда.

- Стали мы с поры, как пыл угас, —

- тихие седые алкоголики,

- даже и во снах теперь у нас

- нету поебательской символики.

- За то, что жизнь провёл в пирах,

- пускай земля мне будет пухом,

- и в ней покоясь, бедный прах

- благоухает винным духом.

- У старости есть мания страдать

- в томительном полночном наваждении,

- что попусту избыта благодать,

- полученная свыше при рождении.

- Вот и кости ломит в непогоду,

- хрипы в лёгких чаще и угарней;

- возвращаясь в мёртвую природу,

- мы к живой добрей и благодарней.

- Чуть пожил, и нет меня на свете —

- как это диковинно, однако;

- воздух пахнет сыростью, и ветер

- воет над могилой, как собака.

- Когда, убогие калеки,

- мы устаём ловить туман,

- какое счастье знать, что реки

- впадут однажды в океан.

- Весной я думаю о смерти.

- Уже нигде. Уже никто.

- Как будто был в большом концерте

- и время брать внизу пальто.

Увы, когда с годами стал я старше, со мною стали суше секретарши

- Года промчатся быстрой ланью,

- укроет плоть суглинка пласт,

- и Бог-отец суровой дланью

- моей душе по жопе даст.

- О чём ты молишься, старик?

- О том, чтоб ночью в полнолуние

- меня постигло хоть на миг

- любви забытое безумие.

- Поблеклость глаз, одряблость щёк,

- висящие бока —

- я часто сам себе смешон,

- а значит – жив пока.

- Отъявленный, заядлый и отпетый,

- без компаса, руля и якорей

- прожил я жизнь, а памятником ей

- останется дымок от сигареты.

- Даже в тесных объятьях земли

- буду я улыбаться, что где-то

- бесконвойные шутки мои

- каплют искорки вольного света.

- Из тупика в тупик мечась,

- глядишь – и стали стариками;

- светла в минувшем только часть —

- дорога между тупиками.

- Почти старик, я робко собираюсь

- кому-нибудь печаль открыть свою,

- что взрослым я всего лишь притворяюсь

- и очень от притворства устаю.

- Вот человек: он пил и пел,

- шампанским пенился брожением,

- на тех, кто в жизни преуспел,

- глядит с брезгливым уважением.

- Когда б из рая отвечали,

- спросить мне хочется усопших —

- не страшно им ходить ночами

- сквозь рощи девственниц усохших?

- Вновь себя рассматривал подробно:

- выщипали годы мои перья;

- сёстрам милосердия подобно,

- брат благоразумия теперь я.

- Я вдруг оглянулся: вокруг никого.

- пустынно, свежо, одиноко.

- И я – собеседник себя самого —

- у времени сбоку припёка.

- Когда с утра смотреть противно,

- как морда в зеркале брюзглива,

- я не люблю себя. Взаимно

- и обоюдосправедливо.

- В душе осталась кучка пепла,

- и плоть изношена дотла,

- но обстоят великолепно

- мои плачевные дела.

- Земная не постыла мне морока,

- не хочется пока ни в ад, ни в рай;

- я, Господи, не выполнил урока,

- и Ты меня пока не призывай.

- Я, Господи, умом и телом стар;

- я, Господи, гуляка и бездельник;

- я, Господи, прошу немного в дар —

- ещё одну субботу в понедельник.

- И понял я, что поздно или рано,

- и как бы ни остра и неподдельна,

- рубцуется в душе любая рана —

- особенно которая смертельна.

- Когда боль поселяется в сердце,

- когда труден и выдох и вдох,

- то гнусней начинают смотреться

- хитрожопые лица пройдох.

- Нелепы зависть, грусть и ревность,

- и для обиды нет резона,

- я устарел, как злободневность

- позавчерашнего сезона.

- Мои друзья темнеют лицами,

- томясь тоской, что стали жиже

- апломбы, гоноры, амбиции,

- гордыни, спеси и престижи.

- Учти, когда душа в тисках

- липучей пакости мирской,

- что впереди ещё тоска

- о днях, отравленных тоской.

- После смерти мертвецки мертвы,

- прокрутившись в земном колесе,

- все, кто жил только ради жратвы,

- а кто жил ради пьянства – не все.

- Правнук наши жизни подытожит.

- Если не заметит – не жалей,

- радуйся, что в землю нас положат,

- а не, слава Богу, в мавзолей.

- Состариваясь в крови студенистой,

- система наших крестиков и ноликов

- доводит гормональных оптимистов

- до геморроидальных меланхоликов.

- Когда во рту десятки пломб —

- ужели вы не замечали,

- как уменьшается апломб

- и прибавляются печали?

- Душой и телом охладев,

- я погасил мою жаровню,

- ещё смотрю на нежных дев,

- а для чего – уже не помню.

- Возвратом нежности маня,

- не искушай меня без нужды;

- всё, что осталось от меня,

- годится максимум для дружбы.

- У старости – особые черты:

- душа уже гуляет без размаха,

- а радости, восторги и мечты —

- к желудку поднимаются от паха.

- На склоне лет печаль некстати,

- но всё же слаще дела нет,

- чем грустно думать на закате,

- из-за чего зачах рассвет.

- Исчерпываюсь, таю, истощаюсь —

- изнашивает всех судьба земная,

- но многие, с которыми общаюсь,

- давно уже мертвы, того не зная.

- Стократ блажен, кому дано

- избегнуть осени, в которой

- бормочет старое гавно,

- что было фауной и флорой.

- В такие дни то холодно, то жарко,

- и всюду в теле студень вместо жил,

- становится себя ужасно жалко,

- и стыдно, что до жалости дожил.

- Идут года. Ещё одно

- теперь известно мне страдание:

- отнюдь не каждому дано

- достойно встретить увядание.

- От боли душевной, от болей телесных,

- от мыслей, вселяющих боль, —

- целительней нету на свете компресса,

- чем залитый внутрь алкоголь.

- Тоска бессмысленных скитаний,

- бесплодный пыл уплывших дней,

- напрасный жар пустых мечтаний —

- сохранны в памяти моей.

- Уже по склону я иду,

- уже смотрю издалека,

- а всё ещё чего-то жду

- от телефонного звонка.

- В апреле мы играли на свирели,

- всё лето проработали внаём,

- а к осени заметно присмирели

- и тихую невнятицу поём.

- Как ночь безнадёжно душна!

- Как жалят укусы презрения!

- Бессонница тем и страшна,

- что дарит наплывы прозрения.

- Если не играл ханжу – аскета,

- если нараспашку сквозь года —

- в запахе осеннего букета

- лето сохраняется тогда.

- Судьбой в труху не перемолот,

- ещё в уме, когда не злюсь,

- я так теперь уже немолод,

- что даже смерти не боюсь.

- Летят года. Остатки сладки,

- и грех печалиться.

- Как жизнь твоя? Она в порядке,

- она кончается.

- На старости, в покое и тиши

- окрепло понимание моё,

- что учат нас отсутствию души

- лишь те, кто хочет вытравить её.

- Сделать зубы мечтал я давно:

- обаяние сразу удвоя,

- я ковбоя сыграл бы в кино,

- а возможно – и лошадь ковбоя.

- Ленив, апатичен, безволен,

- и разум и дух недвижимы —

- я странно и тягостно болен

- утратой какой-то пружины.

- В промозглой мгле живёт морока

- соблазна сдаться, всё оставить

- и до назначенного срока

- душе свободу предоставить.

- Я хотел бы на торжественной латыни

- юным людям написать предупреждение,

- что с годами наше сердце сильно стынет

- и мучительно такое охлаждение.

- Когда свернуло стрелки на закат,

- вдруг чувство начинает посещать,

- что души нам даются напрокат,

- и лучше их без пятен возвращать.

- Глупо жгли мы дух и тело

- раньше времени дотла;

- если б молодость умела,

- то и старость бы могла.

- Зачем болишь, душа? Устала?

- Спешишь к началу всех начал?

- Бутылка дней пустее стала,

- но и напиток покрепчал.

- Я смолоду любил азарт и глупость,

- был формой сочен грех и содержанием,

- спасительная старческая скупость

- закат мой оградила воздержанием.

- Слабеет жизненный азарт,

- ужалось время, и похоже,

- что десять лет тому назад

- я на пятнадцать был моложе.

- Мой век почти что на исходе,

- и душу мне слегка смущает,

- что растворение в природе

- её нисколько не прельщает.

- Наступила в судьбе моей фаза

- упрощения жизненной драмы:

- я у дамы боюсь не отказа,

- а боюсь я согласия дамы.

- Так быстро проносилось бытиё,

- так шустро я гулял и ликовал,

- что будущее светлое своё

- однажды незаметно миновал.

- В минувшее куда ни оглянусь,

- куда ни попаду случайным взором —

- исчезли все обиды, боль и гнусь,

- и венчик золотится над позором.

- Мне жалко иногда, что время вспять

- не движется над замершим пространством:

- я прежние все глупости опять

- проделал бы с осознанным упрямством.

- Я беден – это глупо и обидно,

- по возрасту богатым быть пора,

- но с возрастом сбывается, как видно,

- напутствие «ни пуха, ни пера».

- Сегодня день был сух и светел

- и полон ясной синевой,

- и вдруг я к вечеру заметил,

- что существую и живой.

- У старости душа настороже:

- ещё я в силах жить и в силах петь,

- ещё всего хочу я, но уже —

- слабее, чем хотелось бы хотеть.

- Овеян скорым расставанием,

- живу без лишних упований

- и наслаждаюсь остыванием

- золы былых очарований.

- Безоглядно, отважно и шало

- совершала душа бытиё

- и настолько уже поветшала,

- что слеза обжигает её.

- Сойдя на станции конечной,

- мы вдруг обрадуемся издали,

- что мы вдоль жизни скоротечной

- совсем не зря усердно брызгали.

- Живу я, смерти не боясь,

- и душу страхом не смущаю:

- земли, меня и неба связь

- я неразрывной ощущаю.

- Смотрю спокойно и бесстрастно:

- светлее уголь, снег темней;

- когда-то всё мне было ясно,

- но я, к несчастью, стал умней.

- Свободу от страстей и заблуждений

- несут нам остывания года,

- но также и отменных наслаждений

- отныне я лишаюсь навсегда.

- Есть одна небольшая примета,

- что мы всё-таки жили не зря:

- у закатного нашего света

- занимает оттенки заря.

- Увы, всему на свете есть предел:

- облез фасад, и высохли стропила,

- в автобусе на девку поглядел,

- она мне молча место уступила.

- Не надо ждать ни правды, ни морали

- от лысых и седых историй пьяных,

- какие незабудки мы срывали

- на тех незабываемых полянах.

- Приближается время прощания,

- перехода обратно в потёмки

- и пустого, как тень, обещания,

- что тебя не забудут потомки.

- Я изменяюсь незаметно

- и не грущу, что невозвратно,

- я раньше дам любил конкретно,

- теперь я их люблю абстрактно.

- Осенние пятна на солнечном диске,

- осенняя глушь разговора,

- и листья летят, как от Бога записки

- про то, что увидимся скоро.

- Чую вдруг душой оцепеневшей

- скорость сокращающихся дней;

- чем осталось будущего меньше,

- тем оно тревожит нас больней.

- Загрустили друзья, заскучали,

- сонно плещутся вялые флаги,

- ибо в мудрости много печали,

- а они поумнели, бедняги.

- Не знаю, каков наш удел впереди,

- но здесь наша участь видна:

- мы с жизнью выходим один на один,

- и нас побеждает она.

- Опять с утра я глажу взглядом

- всё, что знакомо и любимо,

- а смерть повсюду ходит рядом

- и каждый день проходит мимо.

- Я рос когда-то вверх, судьбу моля,

- чтоб вырасти сильнее и прямей,

- теперь меня зовёт к себе земля,

- и горблюсь я, прислушиваясь к ней.

- Всё-всё-всё, что здоровью противно,

- делал я под небесным покровом,

- но теперь я лечусь так активно,

- что умру совершенно здоровым.

- Умирать без обиды и жалости,

- в никуда обретая билет,

- надо с чувством приятной усталости

- от не зря испарившихся лет.

- Бесполезны уловки учёности

- и не стоит кишеть, мельтеша:

- предназначенный круг обречённости

- завершит и погаснет душа.

- Наш путь извилист, но не вечен,

- в конце у всех – один вокзал;

- иных уж нет, а тех долечим,

- как доктор доктору сказал.

- Нет, нет, на неизбежность умереть —

- не сетую, не жалуюсь, не злюсь,

- но понял, начиная третью треть,

- что я четвёртой четверти боюсь.

- За вторником является среда,

- субботу вытесняет воскресенье;

- от боли, что уходим навсегда,

- придумано небесное спасенье.

- Так было раньше, будет впредь,

- и лучшего не жди,

- дано родиться, умереть

- и выпить посреди.

- Я жил распахнуто и бурно,

- и пусть Господь меня осудит,

- но на плите могильной урна —

- пускай бутыль по форме будет.

В органах слабость, за коликой – спазм, старость – не радость, маразм – не оргазм

- Исполняя житейскую роль,

- то и дело меняю мелодию,

- сам себе я и шут и король,

- сам себе я и царь и юродивый.

- Сполна уже я счастлив оттого,

- что пью существования напиток.

- Чего хочу от жизни? Ничего.

- А этого у ней как раз избыток.

- Когда мне часто выпить не с кем,

- то древний вздох, угрюм и вечен,

- осознаётся фактом веским:

- иных уж нет, а те далече.

- Кофейным запахом пригреты,

- всегда со мной теперь с утра

- сидят до первой сигареты

- две дуры – вялость и хандра.

- Дыша озоном светлой праздности,

- живу от мира в отдалении,

- не видя целесообразности

- в усилии и вожделении.

- У самого кромешного предела

- и даже за него теснимый веком,

- я делал историческое дело —

- упрямо оставался человеком.

- Болезни, полные коварства,

- я сам лечу, как понимаю:

- мне помогают все лекарства,

- которых я не принимаю.

- Я курю, бездельничаю, пью,

- грешен и ругаюсь, как сапожник;

- если бы я начал жизнь мою

- снова, то ещё бы стал картёжник.

- Ушли куда-то сила и потенция,

- зуб мудрости на мелочи источен.

- Дух выдохся. Осталась лишь эссенция,

- похожая на уксусную очень.

- Чуждый суете, вдали от шума,

- сам себе непризнанный предтеча,

- счастлив я всё время что-то думать,

- яростно себе противореча.

- Не люблю вылезать я наружу,

- я и дома ничуть не скучаю,

- и в житейскую общую стужу

- я заочно тепло источаю.

- За бурной деловой людской рекой

- с холодным наблюдаю восхищением;

- у замыслов моих размах такой,

- что глупо опошлять их воплощением.

- Усталость, праздность, лень и вялость,

- упадок сил и дух в упадке...

- А бодряков – мешает жалость —

- я пострелял бы из рогатки.

- Из деятелей самых разноликих,

- чей лик запечатлён в миниатюрах,

- люблю я видеть образы великих

- на крупных по возможности купюрах.

- Быть выше, чище и блюсти

- меня зовут со всех сторон,

- таким я, Господи прости,

- и стану после похорон.

- Судьбу дальнейшую свою

- не вижу я совсем пропащей,

- ведь можно даже и в раю

- найти котёл смолы кипящей.

- Я нелеп, недалёк, бестолков,

- да ещё полыхаю, как пламя;

- если выстроить всех мудаков,

- мне б, конечно, доверили знамя.

- С возратом яснеет Божий мир,

- делается больно и обидно,

- ибо жизнь изношена до дыр

- и сквозь них былое наше видно.

- Размазни, разгильдяи, тетери —

- безусловно любезны Творцу:

- их уроны, утраты, потери

- им на пользу идут и к лицу.

- Я вдруг почувствовал сегодня —

- и почернело небо синее, —

- как тяжела рука Господня,

- когда карает за уныние.

- Я жив: я весел и грущу,

- я сон едой перемежаю,

- и душу в мыслях полощу,

- и чувством разум освежаю.

- Столько силы и страсти потрачено

- было в жизни слепой и отчаянной,

- что сполна и с лихвою оплачена

- мимолётность удачи нечаянной.

- Я врос и вжился в роль балды,

- а те, кто был меня умней,

- едят червивые плоды

- змеиной мудрости своей.

- Жил на ветру или теплично,

- жил как бурьян или полезно —

- к земным заслугам безразлична

- всеуравнительная бездна.

- Когда последняя усталость

- мой день разрежет поперёк,

- я ощутить успею жалость

- ко всем, кто зря себя берёг.

- А жаль, что на моей печальной тризне,

- припомнив легкомыслие моё,

- все будут говорить об оптимизме,

- и молча буду слушать я враньё.

- От воздуха помолодев,

- как ожидала и хотела,

- душа взлетает, похудев

- на вес оставленного тела.

- Нам после смерти было б весело

- поговорить о днях текущих,

- но будем только мхом и плесенью

- всего скорей мы в райских кущах.

- Подвержены мы горестным печалям

- по некой очень мерзостной причине:

- не радует нас то, что получаем,

- а мучает, что недополучили.

- Нет сильнее терзающей горести,

- жарче муки и боли острей,

- чем огонь угрызения совести;

- и ничто не проходит быстрей.

- Не ведая притворства, лжи и фальши,

- без жалости, сомнений и стыда

- от нас уходят дети много раньше,

- чем из дому уходят навсегда.

- По праху и по грязи тёк мой век,

- и рабством и грехом отмечен путь,

- не более я был, чем человек,

- однако и не менее ничуть.

- Жестоки с нами дети, но заметим,

- что далее на свет родятся внуки,

- а внуки – это кара нашим детям

- за наши перенесенные муки.

- Умеренность, лекарства и диета,

- привычка опасаться и дрожать —

- способны человека сжить со света

- и заживо в покойниках держать.

- Я очень пожилой уже свидетель

- того, что наши пафос и патетика

- про нравственность, мораль и добродетель —

- пустая, но полезная косметика.

- Забавы, утехи, рулады,

- азарты, застолья, подруги.

- Заборы, канавы, преграды,

- крушенья, угар и недуги.

- Начал я от жизни уставать,

- верить гороскопам и пророчествам,

- понял я впервые, что кровать

- может быть прекрасна одиночеством.

- Все курбеты, сальто, антраша,

- всё, что с языка рекой текло,

- всё, что знала в юности душа, —

- старости насущное тепло.

- Глаза моих воспоминаний

- полны невыплаканных слёз,

- но суть несбывшихся мечтаний

- размыло время и склероз.

- Утрачивает разум убеждения,

- теряет силу плоть и дух линяет;

- желудок – это орган наслаждения,

- который нам последним изменяет.

- Бог лично цедит жар и холод

- на дней моих пустой остаток,

- чтоб не грозил ни лютый холод,

- ни расслабляющий достаток.

- Белый цвет летит с ромашки,

- вянут ум и обоняние,

- лишь у маленькой рюмашки

- не тускнеет обаяние.

- Увы, красавица, как жалко,

- что не по мне твой сладкий пряник,

- ты персик, пальма и фиалка,

- а я давно уж не ботаник.

- Я старость наблюдаю с одобрением —

- мы заняты любовью и питьём;

- судьба нас так полила удобрением,

- что мы ещё и пахнем и цветём.

- Глаза сдаются возрасту без боя,

- меняют восприятие зрачки,

- и розовое всё и голубое

- нам видится сквозь чёрные очки.

- Из этой дивной жизни вон и прочь,

- копытами стуча из лета в осень,

- две лошади безумных – день и ночь

- меня безостановочно уносят.

- Ещё наш вид ласкает глаз,

- но силы так уже ослабли,

- что наши профиль и анфас —

- эфес, оставшийся от сабли.

- Забавный органчик ютится в груди,

- играя меж разного прочего

- то светлые вальсы, что всё впереди,

- то танго, что всё уже кончено.

- Есть в осени дыханье естества,

- пристойное сезону расставания,

- спадает повседневности листва

- и проступает ствол существования.

- Того, что будет с нами впредь,

- уже сейчас легко достигнуть:

- мне, чтобы утром умереть —

- вполне достаточно подпрыгнуть.

- Мне близко уныние старческих лиц,

- поскольку при силах убогих

- уже мы печальных и грустных девиц

- утешить сумеем немногих.

- Стало сердце покалывать скверно,

- стал ходить, будто ноги по пуду,

- больше пить я не буду, наверно,

- но и меньше, конечно, не буду.

- У старости моей просты приметы:

- ушла лихая чушь из головы,

- а самые любимые поэты

- уже мертвы.

- К ночи слышней зловещее

- цоканье лет упорное,

- самая мысль о женщине

- действует как снотворное.

- В душе моей не тускло и не пусто,

- и даму если вижу в неглиже,

- я чувствую в себе живое чувство,

- но это чувство юмора уже.

- К любви я охладел не из-за лени,

- и к даме попадая ночью в дом,

- упасть ещё готов я на колени,

- но встать уже с колен могу с трудом.

- Зря девки не глядят на стариков

- и лаской не желают ублажать:

- мальчишка переспит – и был таков,

- а старенький не в силах убежать.

- Когда любви нахлынет смута

- на стариковское спокойствие,

- Бог только рад: мы хоть кому-то

- ещё доставим удовольствие.

- И вышли постепенно, слава Богу,

- потратив много нервов и труда,

- на ровную и гладкую дорогу,

- ведущую к обрыву в никуда.

- Время льётся даже в тесные

- этажи души подвальные:

- сны мне стали сниться пресные

- и уныло односпальные.

- В наслаждениях друг другом

- нам один остался грех:

- мы садимся тесным кругом

- и заводим свальный брех.

- Вдруг то, что забытым казалось,

- приходит ко мне среди ночи,

- но жизни так мало осталось,

- что всё уже важно не очень.

- Я равнодушен к зовам улицы,

- я охладел под ливнем лет,

- и мне смешно, что пёс волнуется,

- когда находит сучий след.

- Время шло, и состарился я,

- и теперь мне отменно понятно:

- есть у старости прелесть своя,

- но она только старости внятна.

- С увлечением жизни моей детектив

- я читаю, почти до конца проглотив;

- тут сюжет уникального кроя:

- сам читатель – убийца героя.

- Друзья уже уходят в мир иной,

- сполна отгостевав на свете этом;

- во мне они и мёртвые со мной,

- и пользуюсь я часто их советом.

- Два пути у души, как известно:

- яма в ад или в рай воспарение,

- ибо есть только два этих места,

- а чистилище – наше старение.

- Ушёл кураж, сорвался голос,

- иссяк фантазии родник,

- и словно вялый гладиолус,

- тюльпан души моей поник.

- Не придумаешь даже нарочно

- сны и мысли души обветшалой:

- от бессилия старость порочна

- много более юности шалой.

- Усталость сердца и ума —

- покой души под Божьим взглядом;

- к уставшим истина сама

- приходит и садится рядом.

- Томлением о скудости финансов

- не мучаюсь я, голову клоня,

- ещё в моей судьбе немало шансов,

- но все до одного против меня.

- Кипя, спеша и споря,

- состарились друзья,

- и пьём теперь мы с горя,

- что пить уже нельзя.

- Я знаю эту пьесу наизусть,

- вся музыка до ноты мне известна:

- печаль, опустошённость, боль и грусть

- играют нечто мерзкое совместно.

- Болтая и трепясь, мы не фальшивы,

- мы просто оскудению перечим;

- чем более мы лысы и плешивы,

- тем более кудрявы наши речи.

- Подруг моих поблекшие черты

- бестактным не задену я вниманием,

- я только на увядшие цветы

- смотрю теперь с печальным пониманием.

- То ли поумнел седой еврей:

- мира не исправишь всё равно,

- то ли стал от возраста добрей,

- то ли жалко гнева на гавно.

- Уже не люблю я витать в облаках,

- усевшись на тихой скамье,

- нужнее мне ножка цыплёнка в руках,

- чем сон о копчёной свинье.

- Тихо выдохлась пылкость источника

- вожделений, восторгов и грёз,

- восклицательный знак позвоночника

- изогнулся в унылый вопрос.

- Сейчас, когда смотрю уже с горы,