198 басен дедушки Крылова

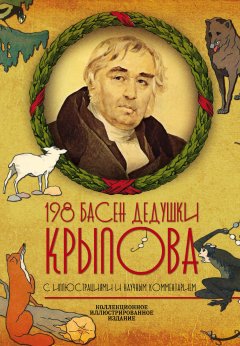

И. А. Крылов

Портрет работы Р. Волкова. 1812

© Вострышев М.И., состав, комментарии, 2020

© ООО «Агентство Алгоритм», худож. оформ., дизайн, 2020

Иван Андреевич Крылов и его басни

Образ дедушки Крылова возникает уже в детском воображении, еще не вполне осознанный, но бесконечно близкий и родной, чем-то напоминающий рождественского Деда Мороза. Он неожиданно появляется где-то рядом с чудесными сказками и первыми художественными впечатлениями детства. В ту пору мы даже не задумываемся над тем – кто он? – писатель ли, драматург, баснописец… Сами по себе вошли в нашу жизнь крыловские умные звери с их вполне человеческими мыслями, поступками, рассуждениями. В своем просторном халате, а может быть, в причудливой мантии, в окружении своих удивительных героев Крылов невольно смыкается с волшебным миром народной сказки, столь богатой самыми «необыкновенными» превращениями.

И.А. Крылов (1769–1844) родился в Москве, в семье бедного дворянина, а после смерти отца, который оставил ему в наследство солдатский сундучок с книгами, жил со своей матерью в глубокой нищете. Мать ходила читать и отпевать покойников в богатые дворянские и купеческие дома, а будущий баснописец начал служить «подканцеляристом» в одном из казенных учреждений. Рано познакомился он с судейским произволом, крючкотворством, ябедой, взяточничеством, и вся эта затхлая и унизительная атмосфера человеческого бесправия, безусловно, произвела на мальчика громадное впечатление, которое в дальнейшем послужило основой для всего его сатирического творчества.

Жизнь Крылова в детстве сложилась так, что ему не пришлось даже учиться в школе. Но стремление к образованию у него было настолько сильным, что он самоучкой овладел языками, математикой и стал высокообразованным для своего времени человеком.

Уже в юности Крылов написал несколько комедий для театра, но ни одна из них не была исполнена на сцене. Вскоре он начинает сотрудничать в журналах «Лекарство от скуки и забот» и «Утренние часы», и там в 1788 году публикует первые свои басни. На следующий год он уже сам издает сатирический журнал «Почта духов», где в выдуманной им переписке волшебников, фантастических духов – гномов, сильфов, ондинов, невидимо живущих среди людей, – появляются сатирические образы екатерининской эпохи: пышные вельможи, живоглоты-чиновники и судьи-крючкотворы. Но сатирический журнал «Зритель», в котором писатель особенно смело обличал самодержавный и помещичий произвол («Каиб», «Похвальная речь в память моему дедушке»), вскоре закрывается императрицей; комедии, за малым исключением, не видят света театральной рампы. И как любимейший род сатирического оружия, им избирается басня. Начиная с 1805 года, Крылов входит в большую литературу как создатель русской классической басни.

Он понимает, что к басне труднее придраться, она сама кусает, а ее-то не укусишь, за аллегориями можно порой надежно укрыться. А звериные маски, благодаря таланту баснописца, не ограничены устойчивыми традиционными характеристиками (осёл – глупость, лиса – хитрость, заяц – трусость), но претворяются в более сложные, живые, бытующие характеры, родственные по существу человеческим. Интересы, навыки, привычки, выражения басенных персонажей близки и понятны самому широкому читателю. Из народного языка, из поговорок и пословиц черпал писатель многие свои сюжеты и мысли. По свидетельству одного из современников, он уже в детстве «посещал с особенным удовольствием народные сборища, торговые площади, качели и кулачные бои, где толкался между пестрою толпою, прислушиваясь с жадностью к речам простолюдинов…»[1]

Гуща жизни, живое ее кипение увлекали Крылова. Все творчество баснописца прочно и глубоко было связано с жизнью народа, служило его интересам, его правде. Крылов не только много знал о народе, но как бы проник в тайны мышления народного. «Это наша крепкая русская голова, – сказал Гоголь, – тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек…»

Наблюдения, представления, мысли народа, весь его многовековый жизненный опыт воплотился мастерством писателя в предельно лаконическую форму басенной морали: «У сильного всегда бессильный виноват», «Беда, коль пироги начнет печи сапожник…», «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют» и т. д.

Народность крыловской басни – органическая и истинная. Вспомните, к примеру, басни «Крестьянин и Овца», «Демьянова уха», «Волк и Кот», «Слон и Моська», «Кот и Повар», «Три Мужика». Словно бы сама старая Русь с ее обычаями, нравами, характерами оживает в созданиях Крылова. Даже те басни, сюжеты которых он позаимствовал у французского писателя Лафонтена, силой его могучего таланта стали такими неподражаемо русскими, органично крыловскими, что отдавать их Лафонтену нам никак не хочется. Гоголь писал о Крылове, что «всюду у него Русь и пахнет Русью», и что басни его – «книга мудрости самого народа». Историк М.П. Погодин как бы добавлял к этому: «Как все по-русски – чудо! И медведь Крылова, – видно, что земляк, русский!»

Иногда задумываешься. А что, если бы в баснях шла речь только о животных, что, если бы персонажи и «мыслили» по-звериному, и не было в них человеческих черт, что, если бы басни превратились в рассказы о зверях? Или, напротив, действовали бы в них только люди. Перед зеркалом вертелась какая-нибудь барышня-франтиха, а не обезьяна, и квартет устраивали не «проказница Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка», а реальные и достоверные дворяне, купцы, чиновники? Пожалуй, все бы и пропало. Ведь «душа» крыловской басни в этом органическом синтезе человеческого и звериного, соединении тонком, тактичном и потому никак не оскорбительном. Сохранив «звериное» обличие, басенные герои стали одновременно и носителями таких общечеловеческих пороков, как лесть, зависть, жадность, угодничество, лень. Иногда же они судят о событиях мудро и справедливо, и тогда они не глупее людей. Сообразуясь с природными нравами и повадками животных, Крылов наделяет их вполне человеческими поступками и мыслями. Пчелы и Муравьи почти всегда трудолюбивы, скромны и наблюдательны. Хитрая плутовка и лицемерка Лиса выступает в басне как криводушный судья-взяточник или льстивый царедворец, а хищный, жадный, глуповатый Волк олицетворяет бюрократа-чиновника, хапугу и грабителя. Уже одно только присутствие этих людских качеств в звере и «звериных» и человеке рождает восхитительный крыловский юмор, такой непосредственный, лукавый и добрый.

Человек и зверь живут у писателя в одном прекрасном мире сказки, разговаривают они на одном языке, великолепно понимают друг друга, по одинаковому они «думают», хитрят, обманывают, вызывая наше негодование, сочувствие, жалость, смех.

И животные, и люди в баснях Крылова сказочны, но, как в подлинной, настоящей сказке, они в то же время достоверны. Их занимательное существование – приключения, конфликты, столкновения при всей сказочности абсолютно правдоподобны, вполне вероятны. Весь животный, растительный и вещный мир оживает в крыловских баснях. Так великолепно он живописует и облекает в живую плоть свою фантазию, что «даже сам горшок» у него, по выражению Гоголя, «поворачивается как живой».

Как автор и рассказчик своих басен, Крылов так задушевен и, казалось бы, прост, так непосредственно и вместе с тем лукаво проникает в самое сердце читателя, что становится ему близким и родным. Его простодушие, ясность мысли, некоторая наивность, в которые он облекал и свои басни, породили несколько упрощенное представление о нем, как о личности. За Крыловым прочно утвердилась репутация чудака и ленивца. Все знают забавный анекдот о баснописце, записанный Пушкиным: «У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на который она была повешена, непрочен, и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. “Нет, – отвечал Крылов, – угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову”».

Такая, казалось бы, чрезмерная невозмутимость и инертность предстают в несколько ином свете, когда узнаешь, что 14 декабря 1825 года, в день восстания декабристов, в самый разгар событий, писатель находился на Сенатской площади. Известно также, что, изучив главные европейские языки, Крылов, по словам Пушкина, «как Альфиери, пятидесяти лет выучился древнему греческому», и затем прочитал в подлиннике всех греческих классиков.[2]

Во многих баснях свое «простодушие» Крылов, когда это было необходимо, очень умно использовал. Поэт П.А. Вяземский тонко подмечал: «Крылов был вовсе не беззаботливый, рассеянный и до ребячества простосердечный Лафонтен, каким слывет он у нас… но во всем и всегда был он, что называется, себе на уме. И прекрасно делал, потому что он был чрезвычайно умен… Здесь и мог он вполне быть себе на уме; здесь мог он многое говорить, не проговариваясь; мог, под личиной зверя, касаться вопросов, обстоятельств, личностей, до которых, может быть, не хватило бы духа у него прямо доходить».

Под маской львов, орлов, медведей современники легко угадывали неправедных судей, лукавых и льстивых царедворцев, именитых сановников, а порой даже самого царя. Не случайно так ополчился на басню персонаж грибоедовской комедии «Горе от ума» Загорецкий – плут, подхалим и политический доносчик:

- А если б, между нами,

- Был ценсором назначен я,

- На басни бы налег; ох! басни – смерть моя!

- Насмешки вечные над львами! над орлами!

- Кто что ни говори:

- Хоть и животные, а все-таки цари.

Также отнесся к некотором басням Крылова и Цензурный комитет: басни «Пестрые овцы», «Рыбьи пляски» (1 ред.), «Вельможа», «Пир» за смелые политические намеки были запрещены и распространялись в рукописных списках. Вот пример, когда «простосердечная», добродушная и мудрая позиция баснописца оказывается не менее воздействующей, разоблачительной и впечатляющей, чем злобная, протестующая, саркастически-язвительная. Форма и манера, выбранная Крыловым, не мешает многим его басням быть по существу социальными памфлетами.

Я не могу не сказать, как многолетний исполнитель Крылова, что чрезмерная нагрузка басен ядом и желчью, так сказать, бичующая манера чтения, воздействует на слушателей меньше, чем мудрая, философски добродушная, неотразимо спокойная интонация. В то же время, например, Салтыков-Щедрин или Маяковский обязывают к обличительной манере исполнения, полной сарказма, гражданского гнева и язвительной иронии. Хочется также добавить, если уж я начал говорить об исполнении, что верным Крылову надо быть и в сочетании звериного и человеческого. Часто можно увлечься показом и изображением животных, и уйдет человеческая психология, а вместе с ней подчас и философский смысл басни. И, наоборот, если показывать и изображать только людей, да еще не очень ярких, непохожих на действующих в басне зверей, в свою очередь уйдет или, во всяком случае, поблекнет все неповторимое своеобразие крыловской басни.

С некоторой горечью думаешь о том, что Крылова знают и любят с детства, а в более зрелые годы так и остаются с детскими о нем впечатлениями. В самом деле, если хочется перечитать классику, то с наслаждением обращаются к Толстому, Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Лермонтову, Чехову и многим другим нашим писателям, прежде чем придет желание вернуться к Крылову. «Да стоит ли? – думает читатель. – Ведь я хорошо помню и “Квартет”, и “Лжеца”, и “Кота и Повара”. Все эти басни крепко засели в голове с детства. Так стоит ли перечитывать?» Стоит, и очень стоит.

Басни Крылова, как всякое истинно художественное произведение, обладают чудодейственной силой. Они заключают в себе мудрые незыблемые истины, почерпнутые художником из «моря житейского». Именно поэтому басни обретают необычную сюжетную гибкость и являются перед читателем каждый раз со свежим, неожиданным подчас содержанием и смыслом, в разные эпохи обретая новое рождение. «Да они как будто сегодня написаны, они актуальны!» – говорили мне иной раз и слушатели, и читатели, у которых крыловские басни рождали живые и современные ассоциации, аналогии. Во всяком случае, работы для фантазии басни дают вдоволь. А художественное впечатление, прошедшее через собственную фантазию, становится дорогим для человека и безмерно обогащает его, незаметно делая художником, сотворцом прочитанного.

Написаны басни Крылова замечательным русским языком, теми легкими, незатейливыми разговорными стихами, которые сродни грибоедовским строкам «Горе от ума», пушкинскому «Домику в Коломне» или «Гусару», и так и просятся быть произнесенными вслух, стать живыми, кажутся рожденными сию минуту в простой, непринужденной беседе. И названия крыловских басен, и отдельные строфы, и герои остаются в памяти, воспринимаются как народные поговорки, пословицы, крылатые слова: «Тришкин кафтан», «А Васька слушает, да ест», «Демьянова уха», «А ларчик просто открывался», и много, много других.

Прошло более полутора веков, как басни Крылова полюбились русскому сердцу, и, надо прямо сказать, пока он никем не превзойден. Насколько могуч талант баснописца, что никто и не решался вторгнуться в его владения. В русской литературе после И.А. Крылова, пожалуй, не были ни одного равного ему баснописца. Можно, конечно, назвать иронические, пародийные басни А.К. Толстого и бр. Жемчужниковых (Козьма Прудков), революционные басни Демьяна Бедного – и все. В последние годы советский поэт Сергей Михалков возродил басенный жанр, нашел свой, интересный стиль современной басни.[3]

И все же дедушка Крылов по-прежнему безраздельно царствует над басенным миром.

Игорь Ильинский

Книга первая

И. А. Крылов

Рисунок А. Орловского 1812

I

Ворона и Лисица

- Уж сколько раз твердили миру,

- Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

- И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

- Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

- На ель Ворона взгромоздясь,

- Позавтракать было совсем уж собралась,

- Да позадумалась, а сыр во рту держала.

- На ту беду Лиса близехонько бежала;

- Вдруг сырный дух Лису остановил:

- Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.

- Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

- Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,

- И говорит так сладко

Продолжить чтение