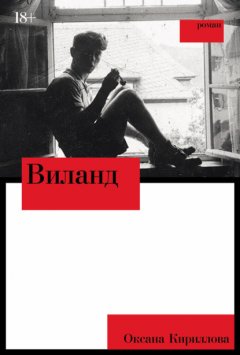

Виланд

Редактор Вера Копылова

Издатель Павел Подкосов

Главный редактор Татьяна Соловьёва

Руководитель проекта Мария Ведюшкина

Ассистент редакции Мария Короченская

Художественное оформление и макет Юрий Буга

Корректоры Елена Барановская, Ольга Смирнова

Компьютерная верстка Максим Поташкин

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© О. Кириллова, 2024

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

Пролог

…И опустошители твои будут опустошены…

КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ, 30:16

Апрель, 1943

Из запроса компании «Байер» в административное управление Аушвица: «…Стоит отметить, что партия из 150 женщин прибыла в хорошем состоянии. Однако нам не удалось получить заключительные результаты, потому что все они скончались во время испытаний. Любезно просим вас прислать еще одну группу женщин, в таком же количестве и по такой же цене (то есть 170 рейхсмарок за каждую). С уважением…»

Из телеграммы в Главное управление имперской безопасности, отдел IV B-4, Берлин, от 10.07.1942: «…Аресты евреев без гражданства в Париже будут проведены французской полицией с 10.7 по 18.7.42. Можно ожидать, что после этих арестов останется около 42 000 еврейских детей. Для этих детей изначально предусмотрена общественная помощь во Франции. Однако поскольку длительное совместное пребывание этих еврейских детей с нееврейскими нежелательно, а Союз французских евреев может разместить в своих приютах не более 400 детей, прошу срочно сообщить по телеграфу ваше решение: можно ли, начиная примерно с 10-го эшелона, отправлять вместе с подлежащими выдворению евреями без гражданства и их детей. Отмечу, что премьер-министр Пьер Лаваль лично выступил с предложением депортации детей, не достигших шестнадцати лет.

Гауптштурмфюрер СС Даннекер. Париж».

Хайфа, август, 1960. Допрос

Капитан полиции Авнер Лесс. Когда концентрационные лагеря отправляли в Главное управление имперской безопасности отчеты об умерших, разве они не должны были попадать и к вам, если там были евреи?

Подсудимый Э. По евреям этого не делали. Когда вначале были приказы об отдельных экзекуциях, тогда, конечно, были личные дела, а когда пошли уже списки, это стало уже… массовое дело. У нас списков не было. Я думаю, что такой… поименный список вряд ли… Зачем центральной инстанции отдельные имена? Нам бы понадобились для этого отдельные папки, целые шкафы, чтобы вместить поименные списки… Понимаете?

Октябрь, 1962

Из частной переписки: «…бывшая узница Езерская. Она уже помогала комиссии, если ты помнишь. Неизвестно, она знала или указала наобум, но на территории третьего крематория по ее наводке была обнаружена очередная уникальная находка. Банка была прикопана всего-то сантиметров на двадцать. Удивительно, как ее не нашли местные, когда перерывали тут все в поисках мифического еврейского золота. Не знаю, в курсе ли ты, но после официального закрытия лагеря поляки из окрестных деревень устроили здесь настоящий золотой прииск со всеми вытекающими. Они копали землю рядом с крематориями Биркенау и промывали ее в огромных мисках, говорят, кто-то даже нашел золотой зуб да пару монет, но по большей части намывали только человеческие кости. Ума не приложу, что чувствовали эти кладбищенские гиены, копаясь в могиле, в которой упокоились миллионы. Возвращаясь к нашей находке – вот что действительно на вес золота! Хорошо, что ее догадались обернуть в листовое железо, иначе треснула бы. Внутри, дружочек мой, были листы – небольшие, сантиметров десять на пятнадцать, очевидно, блокнот для записей, – соединены скрепкой, которая от времени проржавела настолько, что нам стоило большого труда отделить ее от бумаги, не повредив сами листы. Они плотно исписаны с двух сторон, и каждое слово для нас имеет невероятную ценность, сам понимаешь. По моим прогнозам, расшифровать удастся меньше половины, бумага сохранилась не лучшим образом. Но самое ужасное (о чем, кстати, предупреждал Томаш, когда мы удаляли скрепку), мы умудрились перепутать все листы, а они без нумерации. Теперь предстоит долгая и кропотливая реконструкция. У меня было не так много времени для изучения, только беглый осмотр, пока лишь могу сказать, что все на идиш, за исключением одной страницы, она на польском, но именно она содержит важные данные касательно евреев, отправленных в газ в октябре сорок четвертого…»

Ноябрь, 1980

Из стенгазеты Лесного техникума города Бринке: «…наш ученик Леслав Дурщ. Эту уникальную находку он обнаружил во время раскорчевки местности недалеко от руин третьего крематория. Рукопись находилась в стеклянной колбе от термоса, закупоренной пластмассовой пробкой. По сравнению с предыдущими находками эта скромнее – всего тринадцать страниц, но ее нужно выделить особо, она написана не на польском или идиш, а на греческом языке! Несмотря на пробку, грунтовые воды все же сумели просочиться внутрь колбы, повредив листы, однако отдельные фразы поддаются расшифровке, и они поражают своим оптимизмом, силой веры и мужества этого греческого узника: "Каждый день задумываемся над тем, есть ли еще Бог, и, несмотря ни на что, я верю, что Он есть и что все, чего Он хочет, есть Его воля… Я не о том жалею, что умираю, а о том, что не смогу отомстить так, как я этого хочу и как могу". Остается только догадываться…»

Август, 1961

Из газетной заметки: «…бывший электрик, обслуживавший крематории Биркенау (Аушвиц II). Он сумел указать точное место одного из так называемых схронов зондеркоманды. Бумага, исписанная на идиш, отсырела и потемнела от времени, но музейный реставратор заверил, что больше пятидесяти процентов текста возможно восстановить. Расшифровка найденных записок ведется, но уже сейчас можно сказать, что эти триста сорок восемь листов являются бесценной находкой для истории. По свидетельству Порембского, таких схронов на территории крематориев не меньше сорока. В этом же тайнике найдены остатки человеческого пепла и перемолотых костей…»

Сколько же они насовали в тот пепел? Как было уследить? Чего они хотели? Чтобы мир услышал, чтобы мир узнал? Утописты-трупоносы. Вы не нужны были миру тогда и утомили его своим плачем сегодня. А впрочем, копайте, копайте, ройтесь в пепле памяти, дышите им, не только мне задыхаться тем пеплом. Сомневаюсь, что вам нужна та правда, – половина ворошит эти останки, надеясь найти многострадальное еврейское золото. Ищите, ищите – не обрящете, все отдано за пайку. Нет там ничего, кроме их плача на бумаге. Да разве он вам нужен? Он мне больше нужен, мне, тому, кто убивал. Я с ними буду плакать.

Помню грека одного, сокрушался, что не может отомстить за себя и за весь народ свой. Жалел об этом. А я все думал после, когда и грека того уже не стало: а если невозможность совершить то мщение была благостным проявлением Божественного вмешательства? Меня Он лишил подобной благости, не услышал, как я молил Его об этом: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных…» Он услышал лишь ваши молитвы, грек: «Избави меня от необходимости отбирать жизнь у себе подобных. Оставь это тем, кого Ты не возлюбил, Господи…»

Май, 1985

– Дора-Дора-помидора!

Звонкий детский голосок располосовал больничную тишину. Кажется, это была девочка. Хохотнув, она продолжила кого-то дразнить:

– Дора-Дора-помидора…

Кто-то шикнул на нее, и она резко замолчала. Послышались удаляющиеся шаги.

– Дора-Дора-помидора, – тихо повторил хриплый старческий голос, помолчал, затем еще тише, словно пытался распробовать слова на вкус: – Дора-Дора-Миттельбау… – Совершенно никаких эмоций, высохший, мертвый голос. Мой голос.

Я с трудом повернул голову и уперся взглядом в стену. На ней висела современная карта Европы. Кто додумался? Черточки, деления, штрихи, границы, мне непонятные и тяжелые. Вот здесь, в центре Германии, недалеко от Веймара, я вижу красную точку – это Бухенвальд. Точно такая же точка рядом с Мюнхеном – Дахау. Мой Дахау. Взгляд пополз выше – Флоссенбюрг, ад в аду Дора-Миттельбау, наш последний главный лагерь, там, где были похоронены глубоко под землей еще дышавшие и работавшие, затем еще выше к Гамбургу – Нойенгамме и Берген-Бельзен – лицемерная патология в концлагерной системе, там, где не уничтожали всех подряд, но хранили на продажу, на возможный обмен за наши никчемные жизни. Взгляд переместился в долину Рура – небольшой Нидерхаген, да, совсем небольшой, другое дело близ Берлина – Заксенхаузен, который я по привычке называю Ораниенбург. Тут же близко Равенсбрюк, приют слабых душ. Я перепрыгнул взглядом через нелепую границу в Австрию – и я уже в Маутхаузене с его филиалами, Гузеном и Эбензее. Теперь я в Чехии на берегу реки Огрже – здесь Терезиенштадт. Еще один прыжок во Францию – Нацвайлер, в Голландию – Герцогенбуш, в Югославию – Лойбл-Пасс. Еще одна невидимая граница, и я в Прибалтике – Кайзервальд, шикарный курорт, ставший транзитным адом в сорок третьем. Оттуда я направился на северо-восток, в поселок Вайвара, где лагерь вырос за несколько недель. Окидываю взглядом его про́клятый спутник Клоогу. Ими про́клятый. Ими, погибавшими там в нечеловеческих условиях на добыче сланца и торфа. Сколько их там, похороненных заживо в болотах? Захлебнувшихся, упокоенных в так необходимом нам торфе. На карте нет цифр. Вайвара, Вайвара – как имя звонкой прыткой девушки с толстыми косами, налитой, полнотелой, мягонькой, кровь с молоком. Но таких там не было, были изможденные существа, не мужчины и не женщины, что-то страшное, затаившееся на пути от женского к мужскому. Ползу взглядом обратно, ниже, по невидимому рейхскомиссариату Остланд. Там, в Каунасе, – третий прибалтийский узел смерти, вылупившийся из местного гетто. Сланцевые рабы, болотные мученики. Я двигаюсь дальше, в Польшу, – Майданек на окраине Люблина, пропитавшийся кровью восемнадцати тысяч человек за один день. Восемнадцать тысяч за один день – кровавыми пара́ми был напоен воздух всего Генерал-губернаторства[1]. И раненые рыдали и выли под телами мертвых, и венский вальс разносился из громкоговорителя с ними в унисон. И стих последний аккорд с последним выстрелом, и уснул последний узник, и полился шнапс рекой. Одни спали вечным сном, а другие упивались, будучи давно пьяными от кровавых испарений, мутивших больной разум. В бреду я бреду дальше, в Штуттгоф под Данцигом – поставщик рабских рук для немецких поселений в Западной Пруссии. Далее Гросс-Розен, Плашов, трудовой поначалу, но также не избежавший всеобщей участи. Весной сорок четвертого и его обитатели переоделись в концентрационные полосатые робы и провалились в пучину террора. Мы успели. Успели и здесь устроить ад. Я двигаюсь в следующие его круги – лагеря Глобочника: Собибор, Треблинка, Бельзен и, наконец, он… Аушвиц, моя боль, мое проклятие… Я вижу не только главные лагеря, я вижу десятки их спутников. «Моя» карта испещрена точками, нет живого места на теле Европы. Ничего живого не осталось. Господи, почему никто из них не видит этих кровавых точек? Снимите ее, проклятую…

Я медленно закрыл глаза.

Когда я открыл их снова, точек на карте не было. Они были у меня в голове. В моей памяти, которая никак не желала прогнуться под натиском старческого маразма. Как же я завидую старикам, жалующимся, что «память уже не та». Я помню. Я все помню. Память – самое тяжелое наказание, на какое можно обречь человека. И, вопреки всеобщему заблуждению, забыть, увы, гораздо сложнее, чем хранить в голове ясно и отчетливо. Кому-то страшно жить воспоминаниями, потому как это значит, что ты уже одной ногой в могиле, но много страшнее, когда твои воспоминания такие… Лай сторожевых собак и крики заключенных не дают мне спать. Я хочу спать. Господи, как же я хочу спать. Без снов.

Я повернул голову, на тумбочке лежала газета. На первой странице была статья, посвященная двадцатилетней годовщине окончания репарационных выплат Израилю. Покаянная, как и следовало ожидать.

Мне вдруг стало тяжело дышать. Воздух проходил в легкие мелкими порциями и не насыщал. Кажется, я захрипел. Нащупав на столике колокольчик, я попытался позвонить, но руки не слушались. Колокольчик выпал и укатился под кровать. В ту же минуту в палату вошла дежурная медсестра. Я посмотрел на нее долгим вымученным взглядом. Кажется, из новеньких. Раньше я ее не видел.

Очевидно, выглядел я отвратительно – она испуганно кинулась ко мне и начала щупать пульс. Я с трудом вырвал руку и положил ее на тяжело вздымающуюся грудь. Она тут же приложила к моему лицу маску. Дыхание восстановилось, и я уже сам отнял маску.

– Новенькая?

Она кивнула, поправляя на мне одеяло.

– Как зовут?

– Ривка, – коротко ответила она.

Губы мои сами собой разъехались в улыбке.

– А что, Ривка, мы с вами окончательно расплатились? Читала, во сколько сребреников вы оценили шесть миллионов своих?

На кой черт я назвал эту цифру, когда до сих пор не знаю, к какому количеству причастны мои руки? Да и как можно посчитать? Пытались, конечно. От Хёсса я слышал, помнится, предположение в три миллиона, но это до суда, а на суде в Варшаве он, конечно, был скромнее – миллион, хотя и деление на три его не спасло. Повесили. Русские утверждали, что четыре миллиона, в Нюрнберге – пять миллионов семьсот тысяч, евреи кричали о шести. Выходит, повторяю за евреями. Не впервой, с избранностью тоже плагиат вышел. Точно я знаю лишь одно число – выбитое на руке. С ним и буду умирать.

Ривка проигнорировала мой вопрос. Я продолжил:

– Ривка-еврейка, тебе в самом деле нравится ухаживать за стариком и подтирать за ним говно?

Мне до осточертения надоела эта палата. Я подозревал, что скорее сдохну здесь от скуки, нежели от язвы, никак не желавшей меня кончать, и я хватался за любую возможность развлечься, пусть даже таким низким способом.

– Ривка-еврейка, – повторил я, наслаждаясь едва сдерживаемым гневом девушки.

– Слушайте, – наконец не выдержала она, – я знаю, кто вы, меня предупреждали. Но вы, похоже, забылись.

Внутри у меня все заклокотало от глухого хохота, но наружу не пробился ни единый смешок, на что нужны были силы. Они знают, кто я! Да они и близко не подозревают, чем я занимался, иначе не лежал бы сейчас на попечении государства в замечательной, чистой больнице на западе Кёльна, а гнил бы в могиле, как остальные. А может, и могилы бы не удостоился, развеяли б прах по ветру.

– Ты говоришь, что знаешь, кто я, Ривка?

– Да, знаю, – кивнула девушка, – вы стоите на учете как бывший член СС. Вы все на виду, так что ведите себя прилично.

Если бы у меня достало сил, я бы все-таки расхохотался ей в лицо. Буквально пару лет назад я столкнулся с бывшим командиром подразделения СС, действовавшего на Восточном фронте. Он занимался карательными операциями. Иногда вместо расстрелов его подразделение заживо сжигало людей. И он приказывал делать это под музыку. Горит намертво заколоченный сарай, трещат старые, рассохшиеся доски, нервно пляшет грязное, чадящее пламя, и изнутри этого пекла раздаются вопли, полные муки, ужаса и нечеловеческой боли. И все это под звуки вальса из старого граммофона. Иногда командир смеялся в ответ на чью-то шутку, рассказанную тут же. Вот здесь впору добавить: нечеловеческий, мефистофельский смех, от которого кровь стыла в жилах. Но нет, смех был вполне себе человеческий, иногда прерываемый кашлем, вызванным едким дымом. Дело ведь в чем – то была не сцена из литературного произведения, то была реальность. Он действительно любил музыку, и она отвлекала его от происходящего, а сжигание экономило время – можно было оформить сразу большую партию, а заодно решался и вопрос последующей утилизации трупов. Потом, если мне не изменяет память, он проявил себя в подавлении Варшавского восстания, даже был награжден. Из заварухи выбрался легко – сумел скрыть свою принадлежность к СС благодаря поддельным документам, которые благоразумно подготовил заранее. После войны его страсть к музыке вновь проявилась, и он устроился в хор Ассоциации молодых христиан, с которым гастролировал по всей Европе. В старинных соборах они распевали религиозные гимны и немецкие народные песни, наслаждаясь рукоплесканием благодарных слушателей. Потом женился, а когда молодая жена забеременела, он, как ответственный глава семьи, задумался о более серьезной работе, которая должна была позволить ему достойно обеспечивать семью. К моменту нашей встречи он возглавлял отдел кадров в солидной фармацевтической компании. За рюмкой коньяка признался, что ему нравится работать с людьми, он легко находит с ними общий язык и быстро понимает, кто для какой работы годится. За свой карьерный взлет он благодарил… свой прошлый опыт службы. Что ж, принципы, заложенные СС, оказались не так уж и плохи в обыденной жизни. Строгая дисциплина, четкая исполнительность, тяга к порядку – все это помогло ему выделиться среди коллег. И сколько еще таких? Сегодня, наверное, исчисление идет на сотни, но в первые месяцы только в Южной Америке затаились тысячи, сумевшие бежать крысиными тропами. Один я знал местонахождение как минимум пяти десятков, а дюжину из них сумел бы даже перечислить по именам и званиям. И она говорит, что все мы на виду. Да она даже не представляет, сколько нас сейчас раскидано по миру, неприкаянных, живущих воспоминаниями и не имеющих возможности вскинуть голову и осмотреться вокруг из страха встретиться глазами либо с преследователями, либо с выжившими. И то и другое – одинаково страшно. Господи, нас даже слепые узнают: я поверить не мог, когда услышал об Эйхмане[2]. Говорят, его сдал незрячий еврей, пропущенный сквозь сито нацистских репрессий. Удивительно, даже слепое око начинает видеть, когда на кону отмщение и, кажется, еще десять тысяч американских долларов, обещанных в качестве награды. Кстати, странно, что разведка Израиля не сделала этого раньше, ведь Эйхман так «наследил», что – вот ирония – и слепой нашел бы. Его супруга даже не удосужилась поменять свое удостоверение личности в Буэнос-Айресе и продолжала щеголять фамилией мужа. Такую же фамилию они дали и своему четвертому сыну, родившемуся уже там. А вишенкой на торте стало интервью какому-то голландскому охотнику до сенсаций, которое в разное время выходило и в американской печати, и в аргентинской. Только совсем далекие люди не сумели бы углядеть личность анонимного рассказчика в этих статьях, а такого никак нельзя было сказать о тех, кто работал в израильской разведке. Правда в том, что Эйхман уже не скрывался. Он устал от этого. Как и все мы.

Я хорошо помнил нашу последнюю встречу, его потерянное лицо: «Я ведь пытался. И в Палестину их отправить пытался, и в Польше строил для них целый мир, чем не компромисс? Но нет, им нужно было подтолкнуть нас к… к этому!»

По Эйхману выходило, что во всем были виноваты… они. Впрочем, ничего нового в человеческом сознании. Бюрократ до мозга костей, он сохранял каждую бумажку, имевшую какое-либо отношение к особым акциям, каждый приказ сверху он тщательно визировал и копировал. Поначалу я думал, что это предусмотрительность, но потом я понял: объясняя очередной телеграммой от Мюллера[3] или Кальтенбруннера[4] всякое действие, он являл свое нутро почтальона. Вот кем были мы все. В этом даже было свое извращенное благо – иногда это дарило несколько дней жизни обреченным. Так, в июле сорок второго в пересыльном лагере в Дранси застряли четыре тысячи еврейских детей, которых отделили от родителей. Вряд ли Эйхман хотел подарить им дополнительные десять дней жизни, но именно столько заняло ожидание ответа из Берлина на запрос об этих детях. Он знал наверняка, каков будет ответ, но без бумажки не пошевелил и пальцем. Получив ее, он дал отмашку Даннекеру[5] отправить детский транспорт в Аушвиц. А там… работники из голодных детей были, откровенно говоря, никакие…

Лишь в конце маниакальная тяга к порядку Эйхмана дрогнула и он позволил себе невероятное – проявить инициативу и отправить венгерских евреев пешим маршем в Австрию. Но тогда все мы уже были на взводе и совершали глупые поступки.

Но одно действие не было официально прописано на бумаге. Ни у Эйхмана, ни у кого бы то ни было еще. Массовое уничтожение евреев. Не существует ни одного документа, где это приказывалось бы прямо, без обиняков. Что касается остального, то можно было не сомневаться – на любое распоряжение Эйхмана в его личном архиве нашелся бы приказ за подписью его начальников, санкционирующий это распоряжение. Все мы тогда послушно следовали приказам, в том мы видели свое назначение, а позже и оправдание. Что бы нам ни приказали, толковать было запрещено, задумываться и переспрашивать – запрещено, обосновывать – запрещено, можно было лишь выполнять. Ослушание приказа во время войны – трибунал. «Солдаты во все времена закованы в броню присяги. Так было всегда. Тут ничего не попишешь». Так мы все повторяли словно заведенные. Такую же линию гнул на суде и Эйхман. «Разумеется, повиновался. Я повиновался приказам, которые я получал, я повиновался, да. Присяга есть присяга. Я ей слепо следовал. Я бездумно следовал присяге», – раз за разом повторял Эйхман, будто перед ним сидел человек, слабый умом, которому нужно растолковывать все простейшими предложениями по нескольку раз. «Я не подлежу никакой ответственности, потому что присяга, которую я принял, обязывала меня к верности и послушанию. Мне приказал высший руководитель! Я находился в положении подчиненного и был обязан исполнять приказ. Это же ясно». Но в том зале суда это было ясно только ему одному.

Конечно, попытка прикрыться приказом у Эйхмана с треском провалилась. А впрочем, попытка не пытка, как говорится. Пытка была у других.

Но с другой стороны, я вспоминаю потуги Эйхмана еще в самом начале реализовать безумные проекты по переселению евреев в Палестину, на Мадагаскар, в район реки Сан в Польше, вспоминаю его отчаяние, когда одна за другой эти попытки терпели крах, и начинаю думать: может, действительно все так – по сути своей никто из нас не был юдофобом, лишь чертов приказ… Но эту мысль опасно завершать. Так, чего доброго, можно дойти и до самооправдания. Надо заставлять себя помнить: Эйхман уверовал в то, что эти акции истребления действительно необходимы, что они – залог безопасности немецкого народа в будущем. Истинно уверовал в то, что поступает единственно верно. Уверовал… по приказу. Именно так, он был одержим своей миссией по приказу, как бы нелепо это ни звучало. Равно как и все мы.

Интересно, видел ли я когда-нибудь того слепыша, сдавшего Эйхмана? Вполне возможно. Сколько их было, разве упомнишь. Бесчисленное множество обреченных и будущих калек просочились сквозь мою жизнь, как бесплотные тени. Или это я бесплотной тенью мелькнул в их жизнях? Помнят ли меня выжившие? Не просто собирательно, как некоего злого нациста, поступавшего в их понимании плохо, но меня как личность? Впрочем, с памятью у них все хорошо. И они отчаянно хотят, чтобы и весь остальной мир помнил. А если забыл, то вспомнил и еще раз устыдился того, что попустил. Такова была цель той показательной судебной постановки с Эйхманом в Израиле, собравшей аншлаг. Претензии понятны – мир, который кричал в первые годы, что «никогда не забудет», забыл очень быстро. Он просто хотел двигаться дальше, не испытывая ни малейшего желания продолжать копаться во всем этом в поисках уже никому не нужной истины. Первыми это прочувствовали книгоиздатели, сделавшие в свое время хорошую выручку на публикациях пронзительных мемуаров «выживших» и «прошедших сквозь горнило ада». Они громко жаловались на падение тиражей, на растущее безразличие и отсутствие всякого читательского интереса ныне, и то была правда, потому как тема перестала вызывать хоть какие-то эмоции. Сострадание стало дежурным, ибо наелись, пресытились и для умов сам факт произошедшего стал обыденностью. Хотя что говорить о мире, когда даже те, кто победно вошел в Германию и лично столкнулся с прозрачными существами без пола и без имени, вышедшими им навстречу из лагерей, быстро позабыли. Поначалу с их стороны не было никакого сочувствия ни к маленьким голодным оборванным Гансам, попрошайничавшим на улицах, ни к замерзавшим исхудавшим Лизхен и Гретхен, которых испуганные матери подталкивали в сторону солдат-победителей, ни к побиравшимся старикам, потерявшим в той страшной войне детей-кормильцев, – они охотно соглашались с коллективной ответственностью всего немецкого народа за эти ужасы. И долго так было: аж целых сколько-то дней. А потом оккупационные штабы завалили заявления от английских и американских солдат с просьбами разрешить вступить в брак с немками. Только в английской зоне их было без малого четыре тысячи. Помнить стало неудобно обеим сторонам.

Жаль, что мне не забыть об этом, в отличие от них, кричавших «никогда не забудем». Хотел бы, отчаянно жаждал, но не способен. Я, как евреи, не забываю. А евреям нужно отдать должное. Виртуозы. Все свели исключительно к себе. В лагерях сгинули коммунисты, социалисты, гомосексуалисты, политически неблагонадежные, цыгане, поляки, русские, черт, да кто там только не сгинул, долгое время евреи даже не составляли большинства среди заключенных. Но останови сейчас любого на улице и скажи ему «концлагерь», он в ответ бросит «евреи». Эта короткая ассоциативная цепочка прочно обвила людское сознание. В массовом восприятии общий геноцид, о котором говорилось в Нюрнберге, постепенно истаял до одного лишь холокоста. В Нюрнберге они были одними из, но позже затмили собой других напрочь, всё замкнули на себе и прочно заняли нишу мученичества, не позволяя кому-либо еще претендовать на нее. Сцена страданий стала принадлежать лишь им.

И вся суть того периода свелась лишь к одному горькому пониманию – мы верили, трудились и закладывали свои души лишь для того, чтобы впоследствии отчаянно разочароваться. Сейчас любое воспоминание тех вымороченных, безнадежных лет вызывает во мне не гордость, в которой я тогда пребывал, но болезненные ощущения. «Вымороченные, безнадежные годы» – как страшно говорить так о своей молодости, надеждах и истовой вере, о том, что тогда казалось поворотным моментом истории, пиком всего человеческого существования и свершением чего-то грандиозного. Еще страшнее… не признать этого. Есть и такие, кто не способен сделать этого до сих пор, как и тогда находились такие, кто еще на заре происходившего осознал, что нация не воспаряет, но летит в пропасть. Да, были примерившие на себя роль непрошеной совести, насмехавшиеся над триумфом, который все мы интуитивно предчувствовали. Я ненавидел их тогда. Я ненавидел собственного отца. Я был прилежным, педантичным и верным исполнителем, что вызывало у него лишь насмешку. «Покорность, возведенная в ранг добродетели, – суть и основа диктаторского государства, которое всех нас погубит» – кажется, так он тогда сказал мне. Но по сути своей я не был убийцей, я не был жестоким чудовищем, и, что самое главное, я не был глупым человеком. Каждое мое действие было осознанно и определялось исключительно верой в его необходимость, оно определялось истинной любовью к своей стране. Я верил в нужность этой тотальной войны на всех фронтах, и на нашем внутреннем лагерном в том числе, со всей искренностью, на которую только был способен, а потому все, что я делал, я делал с чистой совестью. За идеи, которым был предан, я готов был работать без устали, не жалея себя, потому что у меня были идеалы, видит бог! Ради них я готов был пожертвовать собственной жизнью без раздумий. А вместо этого жертвовал чужими жизнями. Также, впрочем, без раздумий. Но это не шло вразрез с законом, ибо закон сказал вначале: «Можно». А затем: «Нужно!» Тем самым превратив нынешних патриотов и законопослушных граждан в будущих преступников. Необходимо понимать, что новое клеймо прилепили новые обстоятельства, понимаете? То, что считалось законом, потом стало злодеянием. Так сложилось. Вот и все. Мне просто чертовски не повезло – я родился не в том месте не в то время. Кстати, я не один в своем убеждении касательно невезения. «Гражданину, у которого хорошее правительство, повезло, гражданину, у которого правительство плохое, не повезло. Мне удача не сопутствовала» – так говорил на суде и Эйхман. Что ж, не раскаялся, но хотя бы пожалел.

Черт бы побрал эту немощь, даже усмехнуться больно. Без ложной скромности скажу, я был талантлив, да, определенно талантлив, сообразителен, исполнителен, энергичен, я обладал всеми качествами, чтобы сделать блестящую карьеру. И что же? Все это было бездарно сожрано реалиями времени и места и похоронено под толстым слоем мирового осуждения и презрения. Да, не повезло. Говорил уже? Возраст, ничего не попишешь. Я думал, что рожден для того, чтобы построить мир, в котором хочется жить и любить, заложить фундамент безбрежного счастья для своих детей, а вместо этого стал архитектором могильника, с которого кровь стекала потоками. Разрушенные и горящие дома, невспаханные поля, разлагающиеся трупы, люди, потерявшие веру во все, живущие ожиданием скорой и неизбежной смерти, – вот мои достижения. Если уж на то пошло – будь моя воля, я бы никогда не родился. Но нет на такое воли нашей, без спросу выплевывают в эту жизнь. Нашей воли ни на что, собственно, не было, ни на жизнь, ни тем более на смерть. И я говорю не только о выборе, умирать ли, но и о выборе, убивать или нет. Это много страшнее собственной смерти. Когда ты не убийца по сути своей, но руки твои по локоть в крови. Ведь с этим надо жить. Хоть бы и по приказу. Только оглянувшись назад, можно увидеть, где свернул не туда. Ведь дело в том, что тогда история еще не рассудила, а творилась. Момент тонкий. Это для вас Гитлер теперь как некая историческая абстракция, сгусток абсолютного зла, понятного лишь по прошествии десятилетий. Для нас он был реальным человеком, нашим избранным правителем, способным одним лишь словом вознести или уничтожить – действительным образом влиять на наши жизни здесь и сейчас, понимаете? Сложно все проанализировать и понять «во время», а не «спустя». Такой проницательностью немногие могут похвастаться, а ведь к этой проницательности необходима еще и какая-никакая смелость. Впрочем, это проблема всех времен, даже тех, когда существует видимость выбора.

Но снова подчеркиваю, что это не попытка оправдаться, я не на суде, и надо мной не завис карательный меч, от которого надо увертываться. Напротив, я в теплой и чистой койке, и за мной заботливо ухаживают, так что есть время поразмыслить: действительно, какого черта я исполнял те приказы, преступные по своей сути? Почему только теперь понял, что они нарушали все законы человеческого бытия? Ломали всякую нормальность того, что мы называем цивилизацией? Почему только время и итоги способны развеять наши заблуждения, что то был триумф, а не время попустительства и слепоты? Но я продолжаю рассуждать дальше: да, на своем уровне я подчинялся приказу, уровнем выше тоже были приказы, но если дойти до вершины этой страшной пирамиды, то там будет лишь… пустота. Теперь уже нам известно, что он сознательно никогда не давал четких приказов уничтожать столько и так. Он лишь рисовал картину идеального в его понимании мира, а свита кидалась претворять ту картину в жизнь способами… разными способами, сообразными их возможностям и фантазии. И поскольку та картина идеального мира отменяла существование миллионов людей, то эти способы были страшными. Он обсуждал цели, но от их реализации абстрагировался, заставив свою свиту осознать, что залог успеха не только в выполнении приказов, но и в их предвосхищении. А потому это зло растекалось от всех них… нас, с самого верха до самого низа, оно было общим, от каждого по вкладу согласно должности и чину, что вместе явило миру нечто неимоверное в своей ужасности и огромности. Оно не могло быть плодом мысли и действий лишь одного человека. Либо не человека вовсе, а истинного дьявола во плоти. Но, узрев, весь мир вздрогнул, ошибочно судив, что все это идет от него и только от него, и наделил его поистине дьявольской личиной и мифологизировал, табуировав даже имя его. Но он был настолько обычен, мелок, малодушен и труслив, что боялся даже произнести вслух то, что претворилось в жизнь от его имени, но нашими силами – силами обыкновенных людей, которые не были ни злыми по своей сущности, ни тем более убийцами. Не погрешу, если скажу, что он и не знал тонкостей, что да как там происходило в тех душевых. Понимаете? Не он сыпал гранулы в трубу, не он закрывал заслонку, его там никогда и не было. Это делали те, кто уверовал в то, что правда за ним. Человек убивал человека по слову другого человека – вот что в сухом схематичном остатке. Как и всегда, на протяжении истории всего того человека. И оттого тошно, что схема-то немудреная, а видишь, попался на нее, как болван необразованный. А ведь был неглуп, да, совсем неглуп. Но попался, черт бы побрал, попался! Как и тысячу лет до того человек попадался.

Как же горько осознавать, что моя жизнь пошла под откос, потому что я уверовал в обычного провокатора, сумевшего прорваться наверх. В этом суть зла – оно до тошноты обыденное, трусливое, сонное и ленивое. Нужно признать, что в Нюрнберге на скамье подсудимых мир ожидал увидеть высокорослых светловолосых монстров, с кровью в глазах, в которых навсегда застыло надменное господское выражение, со сжатыми кулаками, с набухшими жилами, возможно, даже с пеной у рта, страшных, психически больных людей, извращенцев с явной садистской патологией. Вместо этого мир увидел самых обыкновенных людей, со своими проблемами, страхами и недомоганиями, с расстроенным стулом, неприятным запахом изо рта, плохим зрением и выпадающими от нервов волосами, стареющих, с незаладившейся карьерой, не представляющих, что их ждет, и от этого еще активнее портящих воздух. И у половины из них были степени докторов, полученные в лучших и старейших университетах Европы. В конечном итоге люди увидели таких же, как они сами. И вот эти-то обыкновенность и посредственность делали ситуацию еще страшнее. Ведь если они такие же, как и все, то не способны ли и все на то, что делали они, в соответствующих обстоятельствах? Задавайте себе этот вопрос почаще. Ведь беда в том, что ни одна кара, ни одно решение какого-то суда никогда не обретут абсолютную сдерживающую силу, необходимую для предотвращения злодеяния, уже когда-либо случившегося на этой земле. Все, что разум человеческий уже претворял в жизнь, может повториться, каким бы ужасным это ни было и сколько бы от того ни зарекались. Такова натура человека. И, несмотря на все нелепые потуги Гиммлера, страдавшего тягой к мистицизму и недугом «великой избранности», в СС не было ничего инфернального. Вопреки общему восприятию, массовое уничтожение не было каким-то страшным судом над неугодными. Все было до тошнотворности буднично и регулировалось исключительно с практической точки зрения. Мы пришли к тому, что всего лишь решали вопросы экономического и социального характера, возможно, еще земельного, что, правда, можно отнести к экономическому сектору. Не более. Закупки сотен килограммов «Циклона Б»[6] шли в накладных рядом с канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Истребление целого народа стало делом рутинным и, пожалуй, само собой разумеющимся. Никто не осознавал, что поступает неправильно, потому что все происходящее стало новой обыденностью. Нормой, если угодно. И неудобный факт таков: самые ужасные преступления в истории человечества на счету не кровавых маньяков и умалишенных убийц, а простых интеллигентных людей, получивших достойные по меркам своего времени воспитание и образование. Не демоны, не вампиры, не людоеды, не ведьмы и даже не психически больные, увы. Самые обычные люди, жившие по перевранным понятиям: мы не уничтожали, не истребляли, не воевали – но проводили «чистки», «особые акции», «умиротворение недовольных», «борьбу с партизанами», «реализовывали свое природное право на Востоке», действовали в рамках «особого режима», по «особому приказу», «решали еврейский вопрос». Такая подмена понятий помогала верить, что наш образ мыслей и наши действия по-прежнему соответствуют всем нормам права. Так же как и везде, от нас требовали высоких показателей, и мы их давали, полагая, что труд всякий бывает. А потом цифры, факты, методы, весь масштаб содеянного тобою вскрывают, словно гнойный нарыв, смердящий за многие километры. И только тогда все осознаешь. Но с убийственной четкостью осознаешь лишь итоги, не умея понять и объяснить причины или хоть немного приблизиться к их логическому обоснованию.

Были хотя бы единичные проблески в нашем сознании? Очевидно, что-то было. Я помню доктора Зиверса, секретаря «Аненербе» – общества, изучавшего древнюю германскую историю, он подбирал в Аушвице для профессора Августа Хирта заключенных, которым предстояло стать частью анатомической коллекции в институте в Страсбурге. Изучив черепа этих заключенных, профессор Хирт должен был дать детальную характеристику «еврейско-большевистским человекоподобным существам» и подготовить материал для школьных пособий. Та идея была горячо поддержана самим Гиммлером, а потому я тогда помогал Зиверсу в организации транспорта. Мне прислали подробные указания по транспортировке: голова заключенного не должна была ни в коем случае быть повреждена, ее следовало аккуратно отделить и прислать в специальном жестяном ящике, заполненном жидкостью, исключающей процессы гниения. Каждый образец должна была сопровождать подробная анкета, содержащая данные о месте и времени сбора материала, антропометрические данные, дату рождения и все прочее, что можно было установить, а также, по возможности, предварительно сделанные снимки. К счастью, я тогда отвлекся на исполнение другого распоряжения и не успел отправить эти инструкции в Аушвиц, так как спустя несколько дней Зиверс сообщил мне, что профессор Хирт передумал насчет транспортировки, теперь он хотел, чтобы бо́льшую часть пути материал преодолел «в первоначальном виде». Признаться, я тогда несколько растерялся, не понимая, что имелось в виду. «Живыми, – уточнил Зиверс, видя мое замешательство, – привезем их в Нацвайлер, а там уже заспиртуем и расфасуем под личным руководством профессора». В итоге сто пятнадцать человек – семьдесят девять евреев, тридцать евреек, два поляка и четыре среднеазиата, каждый с подробной спецификацией, – отправились в лагерь Нацвайлер, что недалеко от Страсбурга, «в первоначальном виде». Так вот, уже уходя, Зиверс сказал мне словно между делом, но сейчас понимаю, что это было главное: «Они еще где-то ходят, дышат, а для них уже подготовлены застекленные тумбы и таблички с описанием костей. Черт бы меня побрал, если это когда-нибудь уложится в голове…» И он повел своими залихватскими усами, гордо топорщившимися в стороны, подкрученными и густо сдобренными блестящим воском, который позволял им весь день держать свою смехотворную форму. На процессе в Нюрнберге эти усы уже, конечно, не выглядели столь роскошно. Тогда британский обвинитель Джонс изрядно попотел, пытаясь взять Зиверса за эти самые усы и за жабры заодно, но тот, словно угорь, ловко ускользал от всех неудобных вопросов, ссылаясь на плохую память и невозможность восстановить детали дела. Он с тупым упрямством доказывал, что не помнит о важных мероприятиях военного периода, одновременно с легкостью вспоминая незначительные события, случившиеся до войны. Тем самым он выдавал себя с потрохами, но, в общем-то, это была единственно верная линия защиты для тех, кто еще питал какие-то надежды в Нюрнберге. С проклятой отчетливостью осознав, что натворили, все с яростью кинулись искать формальные оправдания, чтобы не получить приговор от мира и в первую очередь не вынести его самим себе.

И тут у угрей, сидевших на скамьях Нюрнберга, проявилась еще одна любопытная черта – менять свою значимость в зависимости от обстоятельств. Вначале все стремились перещеголять друг друга в цифрах, после – в их преуменьшении. Насколько важными и влиятельными персонажами все желали казаться прежде, настолько громко кричали о преувеличении собственной роли в залах суда. Так и Зиверс: «Я лишь передавал приказы и распоряжения дальше, пересылал отчеты, не вдаваясь в подробности. Я не мог иметь своего мнения в этом вопросе. Я не имел никакого отношения к непосредственному убийству тех людей. Я выполнял роль почтальона. Я уже не помню…» А между тем штандартенфюрер СС Вольфрам Зиверс был единственным человеком, который каким-то непостижимым образом умудрился пережить глобальную чистку «Аненербе» в тридцать седьмом, когда полетели головы всех, вплоть до руководителя общества доктора Германа Феликса Вирта. Зиверс же не только сохранил свою должность, но и пошел в гору. Гиммлер лично поручил ему создать и возглавить при «Аненербе» Институт военных исследований, который должен был взять на себя создание всей технической и хозяйственной базы, необходимой для исследовательских лабораторий в концлагерях. Я готов дать руку на отсечение, что Зиверс до самой последней минуты своей никчемной жизни помнил все детали, даже самые незначительные. Хотел бы забыть, но не мог. Как и все мы. Как и все, он пытался убедить обвинителей, что был лишь частью механизма, выполняя какую-то роль пересыльного, снабженца, производителя, доставщика, роль, которая ничего не значила, и, откажись он ее выполнять, ничего бы не изменилось. «Всего лишь звание, всего лишь должность, никакой реальной власти, я лишь винтик… Я лишь перевез тела… Я лишь доставил печи… Я лишь произвел синильную кислоту… Я лишь сконструировал газваген…[7] Я лишь предоставил помещение…» Понимаете, роль была у всех, к слову, не только у немцев, но каждый утверждал, что именно он не нес конечной ответственности, поскольку и без его вклада случилось бы то, что случилось. «Я лишь сопровождал поезд до польской границы, а там уже транспорт переходил в немецкие руки. Что они с ними делали далее, не ведаю…» – так говорил словацкий солдат Глинковой гвардии, тоже винтик без персональной ответственности, не забывший, правда, по пути до этой границы отобрать у евреев все самое ценное. Тот самый, который, по воспоминаниям одной словацкой еврейки, испражнялся на пол, а потом заставлял их убирать это голыми руками, приговаривая: «Мы научим вас, еврейских шлюх, работать».

Вершиной этого «я лишь» были слова Эйхмана на собственном процессе касательно той самой конференции в Ванзее[8] в январе сорок второго, запустившей историю нашей нации в обратном направлении. «Я молча сидел там со стенографисткой в углу, и никто о нас не побеспокоился, никто. Мы были слишком маленькими людьми». Великий архитектор механизма «окончательного решения», один из главных нацистских преступников приравнял себя к стенографистке. Я бы рассмеялся, если б не чертова боль в груди.

А как вам интервью бывшего начальника одной из канцелярий Рейхсбана[9] на востоке в нашумевшем документальном фильме?[10] Он занимался планированием железнодорожных маршрутов. Железные дороги Восточного фронта в разгар войны – знаете, что это значит? Он был вершителем сотен тысяч судеб. Своего рода царь на местах. Мощный винтик механизма, скажу я вам. Такой винтик не мог не знать. Но он настаивал: «Я всего лишь занимался координацией движения поездов. Были среди них и специальные, да, но я понятия не имел, кто в них. Моей задачей было скоординировать их путь из точки А в точку Б. Откуда мне было знать, что точка А – это дом, из которого их увезли насильно, а Б – лагерь, в котором их ждет газовая камера? Я был всего лишь простым чиновником в департаменте по планированию маршрутов. Шла война, понимаете, а после, когда все раскрылось, это стало для меня полнейшей неожиданностью, я не имел ни малейшего…» Ни малейшего, понимаете? Каждый день он переводил стрелки на своей подотчетной железной дороге в сторону лагеря, отправляя туда тысячи узников, каждый день с осознанием того, что происходит, с осознанием того, что он непосредственно причастен к этому, упокой, господи, идиота. Ему тоже пришлось нелегко, еще один калека нашего восхождения. Как он сказал, «специальные»? А другие их называли «поезда смерти» – те, другие, кто ехал в них. Но в одном тот царек, быстро отрекшийся от своего железнодорожного престола, был прав – ему пришлось складывать путевой пазл изо всех поездов, и из обычных пассажирских, и из «специальных». Всеми ведала самая обычная транспортная компания – «Центральноевропейское трансагентство» – та самая, в которой мы с тетей Ильзой покупали билеты на отдых в Бад-Хомбург. Кто-то в лагеря смерти, а кто-то на лечебные курорты, и все через одно агентство. Цинично? Удобно. Что ж, железнодорожный царек выкрутился, переведя стрелки. Сила профессиональной привычки, если позволите такой каламбур. На вопрос «А кто знал?» его стрелка указала на Эйхмана. Но тому, в принципе, должно было быть все равно – стрелкой больше, стрелкой меньше, когда на тебя устремлены копья всего послевоенного мира. Отчаянно отбиваясь от них на собственном процессе, Эйхман тоже заверял, что не отдавал ни приказаний, ни распоряжений, не указывал, кого гнать в газ, а кого расстреливать. «С этим я никогда, никогда, никогда, никогда дела не имел», – заверил он суд. И ведь не соврал: затворку в душевую он «никогда, никогда, никогда» не открывал, «Циклон» не закидывал, это верно. Просто усердно гнал эшелон за эшелоном со всей Европы. А потом, спустя годы, заявил в глаза дознавателю Авнеру Лессу, чей отец, фронтовик Первой мировой, кавалер ордена Железного креста, был умерщвлен в газовой камере Аушвица: «Мы же с этим не имели никакого дела, совершенно никакого. Мы не имели с этим никакого дела», – будто Лесс не понимал с первого раза, – «нисколько, нисколько, нисколько… Это же ужасно, что там делалось… Как же можно вот так просто палить в женщин и детей? Как это возможно? Ведь нельзя же… Я был сыт по горло таким заданием! Доложил группенфюреру Мюллеру: это не решение еврейского вопроса… Пожалуйста, не посылайте меня туда. Пошлите кого-нибудь другого, кто покрепче. Ведь хватает других, кто может на это смотреть, кто не свалится в обморок. А я не могу такое видеть, я ночью не сплю…»

Тут Эйхман не врал, таких действительно хватало, кто не валился в обморок. Я, например. Даже в свой первый раз. Стоял и смотрел, борясь с дурнотой, подкатившей к горлу, а позже и того не было. Были мысли исключительно об отчете, который мне предстояло подготовить. Возможности своего вестибулярного аппарата Эйхман тоже, конечно, принизил. Он был крепким парнем. Лживым, как оказалось, но крепким. «Заказ ста килограммов синильной кислоты – никакого, никакого понятия не имею! Я не знаю об этом, не знаю!» «Может, Гюнтер заказал?» – услужливо подсказывали бывшему оберштурмбаннфюреру на процессе. И он, как ребенок, радостно хватался за эту соломинку. Конечно же, это Рольф Гюнтер, его сотрудник, заказал почти центнер яда у главного гигиениста рейха доктора Герштейна, руководителя технической службы дезинфекции в Главном управлении СС. Но дело в том, что Гюнтер без ведома Эйхмана и опорожниться не смел, не то чтоб по собственной инициативе заказать такое количество яда. В принципе, не мне осуждать Эйхмана: он пытался спасти свою шкуру, но как-то слишком уж нелепо у него выходило. Неужели у него была хоть капля надежды на то, что он выберется из этой передряги живым? Что евреи дадут ему и дальше дышать тем же воздухом, что и они? Дурак. Шансов на том представлении у него не было: все свидетели защиты – немцы были исключены, ведь, ступи кто-то из них на землю обетованную, их бы тут же арестовали и судили вместе с Эйхманом. Большинство свидетелей обвинения были евреи из Израиля, и тут был элемент шоу, ведь всех их отбирали по заявкам, которых были сотни. Каждый жаждал личного триумфа справедливости над «исчадием ада». Но где они его искали? В суде? Серьезно? Если я что и понял наверняка в своей бесцельно прожитой жизни, так это то, что суд человеческий – гнилое заведение, не дай вам бог попасть туда, потому как правосудие – это последнее, что влияет на приговор в этой конторе, и это одинаково погано как для подсудимого, так и для остальных сопричастных, им же потом с этим жить. Я знаю, что говорю. Но продолжим: еще пятьдесят три человека приехали на суд из Польши и Литвы, я специально это подчеркиваю, ведь именно там Эйхман фактически не имел никаких полномочий. Что могли рассказать те пятьдесят три человека? О своей боли, ужасе пережитых страданий? Безусловно. О непосредственной вине Эйхмана? Уверен, половина из них даже не знала о нем в то время, когда все происходило. Им нужно было выплеснуть свою боль, и не важно, кто сидел на скамье подсудимых: Эйхман ли, Гиммлер, Хёсс, Гитлер… я. Им нужно было еще раз проговорить это: нельзя было переживать молча то, что с ними случилось. Я молчал – ничего хорошего из этого не вышло. Надеюсь, ни у кого не повернулся язык укорить их в показаниях, совершенно не относящихся к делу. У них было право на тот грандиозный сеанс психотерапии. И это самое большее, что мог дать им тот суд. В конце концов, не думает же кто-то, что хоть один из них мог удовлетвориться смертной казнью подсудимого? Уверен, что ни один не почувствовал себя отомщенным. Переиграть Эйхмана в сфере наказания человека человеком невозможно. Уж простите. Да и в целом затея тухлая. Даже если бы тот суд бесстрастно решал вопрос исключительно в правовом поле, без эмоциональных составляющих, вопрос Эйхмана выходил далеко за его пределы. Он сдерживался лишь границами сознания тех, кого он загнал в эшелоны, шедшие в лагеря смерти. Желали ли они просто вздернуть его – вопрос.

Увы, Эйхман тоже был обыкновенным. Маленький человек, карьерист-неудачник. Не редкость среди нас. И как враг он был не опасен, и как друг бесполезен. Говоря об убийстве в классическом понимании, он действительно не лукавил – лично он никого не убивал, думаю, ему бы не хватило духа собственноручно лишить человека жизни. Я познакомился с ним в Дахау, где он служил в австрийском полку. В тот период он изнывал от однообразия службы. Его предприимчивую натуру раздражало каждодневное ползание по-пластунски, и он жаждал стать частью чего-то нового и перспективного. Узнав его лучше, я понял, что в этом и была суть его натуры – он постоянно вступал в какие-то общества и организации, в детстве это было Общество христианской молодежи, затем движение юных туристов «Перелетная птица», позже каким-то образом нарисовалось молодежное отделение Германо-австрийского объединения фронтовиков. Когда на горизонте замаячили СС, Эйхман был уже одной ногой в масонской ложе «Шлараффия», как гордо именовала себя группа бездельников, собиравшаяся ради хорошего вина и юмористических выступлений. СС стали для него лишь одними из. В конце концов, почему бы и нет, если с масонами не задалось? В этом был весь он – вступал не по убеждениям, а потому, что надо было быть частью какого-то движения, потока, который рано или поздно куда-нибудь да вынесет, и желательно на сытые и благополучные берега. И, собственно, таких было большинство, и именно из таких получались самые надежные и исполнительные наци. Он постоянно говорил о будущем, строил планы, его деятельный мозг не знал покоя, впрочем, как не знал и партийной программы НСДАП[11]. Это выяснилось совершенно случайно в разговоре, тогда он пожал плечами и сказал, что позже изучит. Не уверен, что он в итоге сделал это. Как это ни парадоксально, но на заре нашей дружбы он не был хоть сколько-нибудь одержим антисемитизмом. Основными мотивами его поступков были банальный карьеризм и здоровое служебное рвение. Как любой рядовой бюргер с типичным воспитанием и без преступных наклонностей, он не испытывал какого-то явного наслаждения от осознания власти над жизнью и смертью. Тот, кого мир назовет одним из главных архитекторов смерти, стал им исключительно под влиянием условий, в которые поместили не только его одного, но весь Германский рейх. И лишь случай решил, что в этих условиях именно ему пришлось оказаться на слуху. Если бы Гитлер так же люто возненавидел, к примеру, протестантов и гневно указал своим перстом на них, то история содрогалась бы от имени штурмбаннфюрера Эриха Рота, ведавшего в РСХА[12] отделами IV B-1 и IV B-2 – делами католиков и протестантов соответственно. Но был избран народ избранный, а значит, и Эйхман, возглавлявший еврейский отдел IV B-4. Еще большей значимости ему придал Нюрнбергский процесс, на котором его… не было. Воспользовавшись этим, большинство обвиняемых постарались переложить именно на него всю ответственность, он же ничего не отрицал по банальной причине отсутствия. Тогда и появились первые эпитеты, придавшие «неуловимому» Эйхману ореол демоничности: «архитектор смерти», «дьявол во плоти, ответственный за отправку на смерть миллионов» и прочие, которые с радостью подхватила охочая до подобной дешевой крикливости пресса. Что ж, как бы иронично это ни звучало, тут Эйхман наконец-то получил свою порцию славы, которая ранее всегда проходила мимо него, недооцененного сверху и воспринимаемого мелким чином на местах, из-за чего он чрезвычайно страдал. Впрочем, новые обстоятельства, в которые его опрокинула жизнь, заставили Эйхмана с легкостью отказаться от той славы: «Это не я» – квинтэссенция всего допроса Эйхмана. «Я получил приказ от группенфюрера Мюллера». Мюллер от Гейдриха[13], Гейдрих от Гиммлера, Гиммлер – намек от Гитлера. Кто виноват? Очевидно, все. Никакой персонификации – это и пытался доказать Эйхман в суде, это же делала и вся послевоенная Германия. Он действительно не отдавал приказа уничтожать тех, кто попадал в его эшелоны, – ему попросту не надо было этого делать. Машина исправно работала и без его слов. Механизм был запущен однажды, и все молча обеспечивали его действие как нечто само собой разумеющееся. Не один, так другой действовал бы точно так же, как он, на основе распоряжений и приказов сверху – и вот в этом я склонен ему верить. Мне до сих пор сложно понять, какую часть персональной ответственности за это несет каждый из нас. Я сейчас не говорю о моральных уродах, действия которых имеют лишь одну возможную оценку, такие, безусловно, тоже были. Взять хотя бы дегенерата Глобочника[14]. После совещания в Ванзее, на котором Гейдрих окончательно дал понять, что отныне мы добиваемся не эмиграции евреев, а их истребления, в Люблин бригадефюреру Глобочнику полетел приказ подвергнуть этому решению сто пятьдесят тысяч евреев. Глобочнику пришлось в срочном порядке испрашивать себе еще один приказ с новыми цифрами, ведь к тому времени он умертвил уже не меньше двухсот пятидесяти тысяч. Но сейчас речь не о таких, а об остальных, не проявлявших инициатив, но лишь исполнявших. Как я уже говорил, когда подобные действия совершает вся нация, они перестают трактоваться как преступление, но становятся новой нормой. И с таким подходом любая, даже самая извращенная мораль начинает усваиваться мозгом как нормативная. Именно поэтому основной целью было вовлечь в процесс каждого. И каждый стал крохотным, но винтиком целого механизма, каждый просто существовал и даже не осознавал, что спустя десятилетия его будут рассматривать не как единицу массы, которая всего-то хотела достойно и сытно прожить свою жизнь, но как часть движущего процесса истории. Как часть, которая осознает, что ничто не делается само по себе, но все итог какого-либо действия человека или бездействия. Которая ответственна, которая творила, потворствовала, не воспрепятствовала и тому подобное. Тот винтик не осознавал, что его персона в принципе удостоится того, чтобы быть рассматриваемой, настолько он считал себя не влияющим ни на что, но исключительно выполняющим то, что должно. Тот винтик считал все происходящее естественным процессом, которого просто не может не быть, для него это было обычное течение жизни, закономерность. Но истина в том, что без того винтика, сколь бы крохотным он ни был, весь огромный механизм мог дать сбой. И потому все эти «я лишь…» не были оправданием. Кто-то был этим винтиком осознанно, кто-то – бессознательно, кто-то только делал вид, что бессознательно. Но цель была достигнута – в окончательное решение так или иначе была вовлечена вся нация, все общество. Когда в Заксенхаузене в сентябре сорок первого начали расстреливать по три сотни советских военнопленных в день, полноценного крематория в лагере еще не было. Трупы жгли в передвижном, не удерживавшем ни дым, ни смрад. Все это быстро достигло домов Ораниенбурга. Я помню одного белобрысого, в коротеньких коричневых шортиках, лет пяти, не больше. Он подошел ко мне и деловито осведомился: «Герр офицер, а когда снова будут жечь русских?» Все знали. Это просто началось с малого, не как нечто грандиозное и невероятное, а просто как очередной процесс, которых сотни тысяч происходят в любом государстве. И если кого-то это покоробило в самом начале, то он оглянулся по сторонам, убедился, что все молчат, и решил, что ему показалось, будто в этом есть что-то дьявольское, нечеловеческое, противное нашему естеству. Но дело в том, что точно так же оглянулись все и подумали то же самое. Все молчали и прилежно трудились, как если бы это была обувная фабрика или машинный завод. Взять хотя бы тех же врачей. О медицинских экспериментах в лагерях заговорили после войны с придыханием, с расширенными от ужаса глазами, тоном, в котором сквозило откровенное неверие. Но разве были они для кого-то секретом во время войны? Я говорю о медицинских кругах. Их широко обсуждали на различных врачебных и фармацевтических конгрессах, где горделивые публичные доклады о проведенных исследованиях зачитывались один за другим, где на трибунах в открытую сообщалось, кто был использован в этих экспериментах и что с ними стало. Но хоть кто-то в зале выразил озабоченность этической стороной вопроса тогда? Многие профессора, которым был дан полный карт-бланш на их лагерные изыскания, печатались в научных журналах. Я лично помню восторженного специалиста из «Байера»[15], который приезжал к нам в Дахау тестировать сульфаниламиды на заключенных. Тестировал самозабвенно. Благодарил за подаренную возможность. Потом еще раз приезжал во время эпидемии тифа, привозил очередную партию препаратов.

Перебирая все это в памяти, я понимаю, почему не пытался бежать из Германии после окончания всего того ужаса, как многие, теми крысиными аргентинскими тропами. Не было более безопасного места для бывших эсэсовских преступников, нежели Германия, погрязшая в прозрении того, что совершала и позволяла совершать. Ведь нет ничего более связывающего, нежели соучастие. Все мы оказались связаны круговой порукой. А потому одни не имели никакого морального права призывать к ответу других. И общество это ощущало в массе своей, ведь всей нации сломали человеческое мировосприятие и постепенно адаптировали к насилию. Сломали настолько, что однажды один сердобольный водитель, везший меня в Хелмно, заметил про евреев: «Пожалуй, прикончить их быстро и безболезненно милосерднее, нежели они будут медленно подыхать от голода в гетто». А как вам такое проявление человеколюбия: вначале айнзацгруппы[16] расстреливали только мужчин, но что было делать с их женщинами и детьми, у которых больше не было кормильца? Ведь они были обречены на нищету и голод. И уже в августе сорок первого решено было расстреливать всех. Видите, одно цепляло за собой другое, ужас ситуации нарастал постепенно, а не вдруг. И по той больной логике в какой-то момент мы увидели в решении расстреливать вместе с мужчинами женщин и детей проявление сострадания или, того страшнее, гуманизма. Так поэтапно, шаг за шагом, мы спустились на самое дно человеческой природы, заставив колесо эволюции крутиться вспять. Изначально за понятием «окончательное решение еврейского вопроса» стояла лишь эмиграция, богом клянусь. А потом как-то наросло… Я не оправдываюсь, господи, я просто объясняю, как оно было. Чтоб вам было проще понять. Хотя где уж тут понять подобную степень повреждения разума у целой нации. Нации, ставшей венцом человеческого развития, олицетворением того, что мы называли высокоразвитой цивилизацией. Наконец, нации, которая в двадцатые годы благостно следила за тем, как евреи Восточной Европы пытаются скрыться в ее сени от ужасающих проявлений антисемитизма: погромов, избиений и унижений. Вот уж поистине дьявольский выверт истории. Но нужно быть честным – нация позволила сделать это. Нация не сильно сопротивлялась. Какое у нее оправдание? Те несчастные заключенные хоть могут сказать: «Нам угрожали оружием». А немцы? Угроза концлагеря? Никакой концлагерь не смог бы вместить весь немецкий народ! Правда в том, что сладкая возможность спихнуть все свои лишения, проблемы и неустроенную жизнь на другой народ, который не спешил давать жесткий отпор, дурманила голову. Это пьянило сильнее всякого вина. И вся нация опьянела, за исключением некоторых «трезвенников». Правда, и такие набрались смелости подать голос за пределами дома только после войны, например мой дурак-отец, которого я уже упоминал. Несчастный человек. Его действительно переполняли ярость и жгучий стыд. Напившись до беспамятства, он начинал буянить в местных пивных, горлопаня о постыдной и сознательной слепоте немцев, обвиняя всех и вся вокруг. Его пытались утихомирить: «Люди этого не заслужили, Эмиль. Они не знали, что творится за колючей проволокой». – «Разве? Мировое господство всем пришлось по вкусу. Низложение Франции? Конечно! Присоединение Австрии и Чехии к рейху? Отлично! Стадо рабов – поляков и русских для удовлетворения всех нужд арийцев? Замечательно! Задушить мировое еврейство, сосущее нашу кровь? Обязательно! Правду все знали, каждый день с трибун она вещалась в открытую. Разве по радио не слушали мы речи фюрера, который заверял, что наше право на все это лежит в самом законе природы? И все согласились». – «А если б не согласились, то оказались бы там же, за колючей проволокой, Эмиль». – «Восемьдесят миллионов! Восемьдесят миллионов немцев, черт бы нас побрал! Да у них бы проволоки не хватило! Мы не хотели раскрыть глаза, иначе это потребовало бы от нас определенных выводов. Это добровольная слепота. Мы видели, как запломбированные вагоны, полные полуголых истерзанных женщин, стариков и детей, мучимых голодом и жаждой, двигались из городов в лагеря и возвращались обратно пустыми. И мы не задавались вопросами. Хотя каждый знал, что творится в этих лагерях! Колонны этих несчастных, оголодавших, избитых гнали через города и деревни, не таясь! Мы видели нескончаемый дым из труб! Мы все это видели, но предпочитали не лезть. Мы считали, что нас это не касается. А это касалось любого здравомыслящего человека! Худшее, что мы могли сделать, – это не сделать ничего…» – обычно на этих словах его выталкивали на улицу, чтобы он не смущал остальных, пришедших расслабиться после тяжелого трудового дня и пропустить кружку-другую. Чего хотел добиться старик? Все уже давно уверовали: раз вся нация преступна, значит, никто не в ответе за это преступление. Хотел оправдаться? Перед кем нужно было бы – тех уже не было. Перед будущими поколениями? Обойдутся. Как бы сами не вытворили чего хуже. Перед самим собой? Пожалуй, что неплохо бы.

Я тоже жажду хотя бы примирения – с самим собой, конечно, на большее не рассчитываю. Но, к сожалению, мне это чувство недоступно. Для меня оно лежит в области полного искупления, которое невозможно, и глупо верить, что это удастся кому-нибудь из нас. «Понимание не обязательно ведет к оправданию и прощению» – уж не упомню, где я это услышал, но это верно: я способен объяснить, как так сталось, возможно, вы даже поймете, как постепенно произошел тот слом, заставивший незаметно переступить черту дозволенного, но, даже поняв, вы вряд ли сумеете оправдать или, того сильнее, простить. Постижение и уразумение не всегда ведут к прощению, уж точно не в нашем случае. Так стоит ли пытаться? Любопытное, конечно, человеческое качество – прощать. Совершенно для меня необъяснимое. Многие искренне веруют, что способны на это, и даже заявляют об этом во всеуслышание, когда кто-то молит их о том, но вы никогда не узнаете, так ли это на самом деле, теорема эта недоказуема. Возможно, прощать было бы легче, если бы каждый осознал, что делает это в первую очередь для себя, а не для подлеца-обидчика, потому как обида, гнев и ненависть к тому, кто оступился, нещадно терзают в первую очередь наш разум, и не только разум, но и само физическое здоровье наше. Но пока мы верим, что прощение нужно исключительно оступившимся, мы будем малодушно его придерживать, не понимая, почему через годы шалит давление и колет сердце. А ведь не только честное прощение, но даже самое обыкновенное безразличие на месте обиды и гнева при определенных условиях способно высвободить. Но человеку проще гневаться и ненавидеть. Я это проходил, я тоже ненавидел, вначале их, потом… самого себя. И теперь я так до конца и не разобрался, чего во мне больше сейчас – горькой вины или жгучего стыда? Говорят, стыд мы испытываем, когда нас волнует внешняя оценка других, а вина идет рука об руку с внутренним самоедством и только по тем дорогам, где хаживала совесть. В этом смысле вина была бы предпочтительнее. Благословенно будет место, где единственной властью станет совесть и чувство вины. А если верите, что для человека главным ограничителем является карательный орган, как принято считать в обществе, то ошибаетесь. Скорее его фантазия и то, что мы прозвали здравым смыслом.

В этой связи я вспоминаю Отто Олендорфа – командира айнзацгруппы D. Он был из тех редких людей, кто действительно беспокоился за своих солдат и их будущее чувство вины. Он никогда не позволял им устраивать расстрелы по отдельности, приказывая всему взводу жать на курок одновременно. Таким образом он решал вопрос личной ответственности и психологического давления, потому как считал, что все эти экзекуции были равно тяжелым испытанием как для жертв, так и для… его парней. Уравнял, что ж. Но я вдруг понимаю еще одно: по сути, у его парней была отличная возможность промазать. По большому счету, все мы имели возможность тщательно взвесить, оценить законность своих действий и их последствия, а затем взять и «промазать», если уж на открытое выступление не хватало решительности. Мы были не свободны в действии, но могли проявить подобие воли в бездействии. И только единицы так поступили. А потому не тешьте себя мыслями, что это дело рук маленькой группки умалишенных, дорвавшихся до власти, и что всего несколько больных чинов в СС ответственны за этот кошмар. Ведь если бы это было так, то режим пал бы в результате восстания немецкого народа против этого ужаса, но он пал всего лишь из-за поражения вермахта совсем на других фронтах борьбы. В действительности это было миллионное сплочение, иначе мы бы попросту не выстояли столько лет против могущественных держав и сил.

И сейчас вам нужно набраться сил и посмотреть правде в глаза: они – это все мы, по сути. Кто смелее, возможно, найдет в себе силы еще сильнее персонализировать: тот, сбрасывавший синие гранулы ядовитого пестицида, – это я. Признайся, хоть ты никогда не видел, что творится за высокой колючей проволокой под серым тягучим дымом, но это ты вел их, закрывал тяжелую герметизированную дверь, сбрасывал кристаллы синильной кислоты вниз, наблюдал через мутные смотровые щели, ворошил багром влажную слипшуюся кучу тел, пропитанную экскрементами, растаскивал этот липкий скорченный ком, вез его части на тележках к печам крематория, укладывал как можно компактнее, затем вычищал пепел… И все заново. По кругу. Признай: не только потому, что не нашел в себе сил выступить против, не только потому, что трусливо молчал, глядя на тяжелый, вязкий дым на горизонте и чувствуя тошнотворный запах, но и потому (быть может, тогда ты еще даже не родился), что сам бы это делал, если бы провидение было не столь милосердно к тебе и поставило на его место. Не обманывайся: если бы тебе приказали, если бы тебе платили за эту работу, если бы ты видел, что это происходило повсеместно, стало нормой, что каждый так поступает, если бы тот, кому ты верил, сказал, что это правильно, в конце концов, что в этом высшая справедливость, историческая и природная закономерность, – да ты бы и сам в это уверовал, глядя, как дисциплинированно они идут на это газовое заклание, словно и сами верят, что так надо и роптать против этого не до́лжно и бессмысленно, – ты честно и усердно, как любой исполнительный гражданин и патриот своей родной земли, делал бы свою работу. Безусловно, ты мог не быть тем, чья рука непосредственно ворошила пепел и закрывала заслонку в печи, но будь уверен, ты бы занял свое место в этом адском устройстве, стал бы его винтиком. И вскоре эта работа сделалась бы для тебя рутиной. Думаешь, мы были другими? Никто из нас и помыслить не мог, что способен на такое, пока не начал это делать. Думаешь, это в прошлом? Знай, что и сейчас где-то среди вас живут такие же несостоявшиеся охранники, капо[17], пулеметчики с вышки, лагерные врачи-исследователи. И узники. Это уж непременно. И нужна лишь подходящая ситуация, чтобы они проявились вновь.

Я могу привести сотни примеров добропорядочных граждан, тех самых, которые поначалу «и помыслить не могли». Знал я талантливого ученого-химика и не менее талантливого дельца Бруно Теша, который держал вполне себе безобидное предприятие – фирму по производству дезинфицирующих средств. Выработка на загляденье: две тонны кристаллического цианистого водорода в месяц. Он же синильная кислота – основа для «Циклона Б». Теш вполне мог избежать виселицы после войны, заявив, что продавал свою продукцию исключительно для дезинфекции, а уж как там в лагерях ею распоряжались… Но вот ведь какое дело, все это стало такой обыденностью, что химик, прекрасно зная, для чего используется его продукция, не задумываясь предложил Рудольфу Хёссу[18] поставлять не только «Циклон Б», но и специальное вентиляционное оборудование для газовых камер. Переписка эта была случайно найдена во время процесса. Теш и его первый заместитель Карл Вайнбахер были повешены. Но я хочу сказать, что таких была уйма: промышленники, директора, предприниматели – завидные отцы семейств и добропорядочные мужья, ревностные христиане, необъяснимым образом подладившие свой бизнес под реалии времени и сумевшие извлечь из этого немалые барыши. Когда в руководстве «ИГ Фарбен» встал вопрос об открытии очередного завода по производству синтетического топлива и каучука, оно обратило свои взоры на непримечательное польское селение Дворы близ Аушвица. Отличное транспортное сообщение и все природные ресурсы под рукой, а то, что рядом подневольные рабочие, – любопытное совпадение, не более. Рабский труд заключенных? Боже упаси! А если серьезно, какой делец откажется от фактически бесплатных рабочих рук по соседству? После того как «ИГ Фарбен» торжественно объявил о строительстве завода возле Аушвица, Гиммлер так же торжественно приказал расширить лагерь с десяти тысяч заключенных до тридцати. Четыре года эти тысячи надрывались и умирали там. Умирали на строительстве завода, с конвейера которого впоследствии не сошло ни грамма синтетического каучука. Он выдавал на-гора лишь трупы. До полного изнеможения работали и на заводах Густава Круппа – на радость и материальное благосостояние старого барона, которому уже и не нужно было то космическое состояние, а скорее добротная утка и исполнительная сиделка, поскольку старик впал в полный маразм. После войны судебные разбирательства вскрыли рыло респектабельной набожной промышленности, продемонстрировав ее глубокие познания в концлагерной действительности. Но будем честны, первоначальный шок от увиденного в лагерях прошел довольно быстро, гнев и ярость утихли, потому как мир торопился жить дальше, как я уже говорил. И многие действительно ответственные за страшное, бизнесмены, без зазрения совести пользовавшиеся принудительным трудом узников, сумели всеми правдами и неправдами дотянуть до периода «оттепели», когда уже даже судейский корпус был утомлен воплями выживших о возмездии. И они получили довольно мягкие, а некоторые – так и вовсе оправдательные приговоры. Помню одного охранника, который попал в Аушвиц на закате существования лагеря, хромой фронтовик после серьезного ранения, на передовой уже совершенно бесполезный. Оказавшись в лагере, он даже форму СС отказывался носить, предпочитая свое вермахтовское обмундирование, впрочем, тогда уже всем было плевать, кто во что одет, – мы стремительно двигались к краху. Это был утомленный и разочарованный ветеран, которому было не до узников. Нет, хлеб он им, конечно, не подавал, но и не поднял руку ни на одного из них. Держу пари, он даже не сподобился на оскорбление хоть одного заключенного. И он был казнен в апреле сорок шестого, как и многие другие рядовые охранники, личные водители, курьеры, помощники – те, которым просто не повезло, которые когда-то были отправлены в распоряжение не того человека. В то время как, например, тот же сынок Круппа, еще в сорок третьем перехвативший бразды правления империей у батюшки-маразматика, был приговорен к двенадцати годам, да и того не отсидел, будучи выпущен на свободу через три года по общей амнистии, – вернули и корпоративное имущество, и личное состояние, разве что не извинились вдогонку, хотя, может, и извинились, откуда мне знать.

Суть в том, что нельзя было надолго отправить в тюрьмы весь цвет высшего промышленного общества, оно и так терпело крах, а потому сошлись на том, что обвиняемых назвали оступившимися коммерсантами, которых заведомо ввели в заблуждение и которые исключительно по незнанию сумели извлечь всю возможную выгоду из суровых реалий режима. В конце концов, оступившиеся принесли извинения.

Подобная судебная чертовщина происходила повсеместно. Бывший комендант Гросс-Розена Йоханнес Хассебрёк, руководивший лагерем с октября сорок третьего и до самой эвакуации, прожил долгую и счастливую жизнь. Когда он был назначен на должность, в Гросс-Розене было не более трех тысяч заключенных. За время его службы эта цифра увеличилась до восьмидесяти тысяч. Кроме того, Хассебрёк отвечал и за тринадцать филиалов Гросс-Розена, куда отправляли умирать на тяжелых работах тех, кого уже не вмещал основной лагерь. Всего в хозяйстве Хассебрёка погибло около сотни тысяч. Во времена оны им были довольны: главный инспектор концентрационных лагерей, всесильный алкоголик Рихард Глюкс не скрывал, что радуется успехам своего протеже на службе. Англичане приговорили Хассебрёка к смертной казни. Позже это решение заменили на пожизненное, еще позже на пятнадцать лет, а вышел он и вовсе в пятьдесят четвертом и подался в бизнес, кажется, открыл лавку в Брауншвейге. Выжившие узники пытались прижать к ногтю бывшего коменданта и после этого, но он был оправдан как местным судом, так и Федеральным конституционным судом Германии после апелляции обвинения. До последних дней Хассебрёк не скрывал, что сожалеет о крахе Третьего рейха, о чем с ностальгической грустью поведал одному израильскому историку, вздумавшему написать про него в своей книге.

Еще один пример. В Сербии немецкая армия столкнулась с сильным партизанским сопротивлением. На всякий случай расстреляли всех евреев мужского пола. Встал вопрос, что делать с их семьями, армейцы не хотели брать на себя ответственность и спихнули несчастных вдов с детьми на местного командира полиции и безопасности доктора Эмануэля Шефера. Шефер посчитал, что правильнее всего будет умертвить их в газвагенах. Шесть тысяч двести восемьдесят женских и детских душ. В пятьдесят третьем наконец и он предстал перед судом в Кёльне. Он получил шесть с половиной лет тюрьмы. За шесть тысяч двести восемьдесят душ. Это по девять часов и шесть минут тюрьмы за каждого убитого. Как вам такой расклад? А если я скажу, что Шефер вышел досрочно спустя три года? Получается по четыре часа и восемнадцать минут за каждого. После освобождения Шефер переехал в Дюссельдорф, где работал рекламщиком до самой смерти. А потому, повторюсь, суд человеческий – сомнительное заведеньице. Я не увидел в нем правды ни во времена нашей силы, когда судили евреев и противников режима, ни после, когда мы поменялись местами. Приговор всегда и везде заказывали режим и его нужды на данный момент. И не дай вам бог уверовать, что чистое правосудие, основанное на справедливости, может стоять в основе того приговора. То, что один суд сегодня назовет «форсированной эмиграцией» и законной «конфискацией», другой завтра назовет «гоном на смерть» и «разграблением чужого имущества». Смотря кто у власти в день заседания.