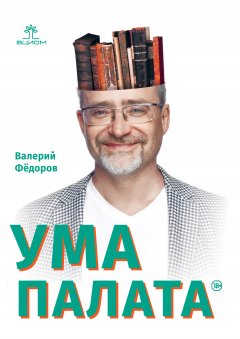

Ума палата

© Фёдоров В. В., 2023

© АО «ВЦИОМ», 2023

Предисловие

Земную жизнь пройдя до половины, я вдруг понял, что среди тех умных, образованных, глубоких людей, которые меня окружают… многие ужасающе невежественны в ключевых темах и понятиях, актуальных для современных социальных наук. Как же так вышло?

Возможно, виной тому морок смердяковщины в его неолиберальном изводе, помутивший разум нашей позднесоветской интеллигенции несколько десятилетий тому назад. Возможно, общая интеллектуальная деградация постсоветского общества, усиленная многолетней «утечкой мозгов» в иные палестины. А может быть, дело в общем процессе все более глубокой и беспощадной специализации наук, не оставляющей шанса даже образованным гуманитариям сколько-нибудь серьезно разбираться в темах, лежащих за пределами узкого фокуса их собственной дисциплины…

В любом случае проблема есть, и она только усугубляется. «Племя молодое, незнакомое» приходит на смену советской «образованщине». Но это племя чаще всего в принципе не способно читать большие тексты! Не говоря уже о том, чтобы понимать их и удерживать в памяти хотя бы самые значимые их моменты. Google нам в помощь, говорят они – и легко находят нужное в данную минуту на просторах всемирной сети. И это работает! По YouTube люди учатся варить борщ, ремонтировать двигатели, покупать и/ или майнить биткоины…

К сожалению, обретаемые таким образом практические навыки редко помогают понять, что происходит в мире и в нашей жизни в целом. Для этого по-прежнему не придумано ничего лучше, чем чтение толстых умных книг и задавание вопросов умным людям. По определению британского экономиста Пола Мейсона, именно «теории позволяют нам описывать реальность, которую мы не видим. И они позволяют нам прогнозировать». Знакомясь с теориями, изучая и сравнивая их, размышляя над ними, мы постепенно поднимаемся от обыденного сознания к научному.

Умные книги и возможность знакомиться с ними – смысл существования библиотек. Но давно ли мы последний раз были в библиотеке? А ведь именно благодаря им «общество мудрейших и достойнейших людей, избранное из всех цивилизованных стран мира на протяжении тысяч лет, предоставило нам здесь в лучшем порядке результаты своей мудрости», – напоминает американский философ Ральф Уолдо Эмерсон. Именно здесь можно извлечь не информацию – ее у нас явный переизбыток, но… знание и понимание!

Искусственный интеллект на нынешней стадии своего развития помогает найти, скомпоновать, структурировать информацию быстрее и легче, но к знанию и пониманию он нас не продвигает. Их поиск остается уделом человека – и слава Богу, ведь иначе смысл нашей жизни на Земле был бы окончательно потерян и цивилизация роботов, подобная насельникам «планеты Железяка», заменила бы нас совершенно безболезненно.

Итак, читать сложные книги, читать их вдумчиво, спорить об их содержании и основных идеях – то, что должны делать все люди, особенно студенты. Но они это делают редко даже во время учебы – и почти никогда после ее завершения. Конечно, мы читаем и обсуждаем прочитанное, но каково среднее качество этой литературы – и каково качество ее обсуждения? Обычно это либо посредственные жанровые произведения «для разгрузки мозгов», либо сугубо специальная, техническая литература, либо же опусы раскрученных персон типа Юваля Харари, с напыщенным видом выдающих мелкие банальности.

Такое чтение – скорее легкое времяпрепровождение, которое не помогает нам ни стать лучше, ни разобраться в сложных вопросах и сегодняшнего дня, и вечного характера. Еще Сенека предупреждал: «опасайся того, чтобы чтение многих писателей и всякого рода книг не произвело смутности и неопределенности в твоей голове. Следует питать свой ум только писателями несомненного достоинства». Но кто сегодня, в эпоху «калифов на час» и всяческих «пятнадцатиминутных менеджеров», способен дать трезвую оценку такому достоинству? Вот и читаем что ни попадя, забивая голову сущей ерундой, но не продвигаясь ни на сантиметр к знанию и пониманию.

В свое время Лев Толстой составил книгу «Круг чтения», куда включил цитаты и афоризмы умнейших мыслителей человеческого рода. Их высказывания относятся к человеческому роду в целом, а потому интересны любому и применимы почти везде и всегда. Свою задачу я вижу гораздо скромнее: дать читателю представление о самых интересных концепциях мироустройства и устройства общества, с небольшими, но необходимыми экскурсами в изучение культуры и хозяйства. Безусловно, заслуживающих изучения работ по этим темам гораздо больше, но нужно же с чего-то начинать? А затем, если вам – читателям – понравится, можно будет и продолжить…

По определению китайского вождя Си Цзиньпина, «мир вступил в эпоху перемен, которых не было сто лет». Сказано громко, но что это за перемены и к чему они нас приведут? Понимание происходящего момента и сути всемирной борьбы за будущее, которая идет прямо сейчас, на наших глазах, невозможно без ключей, которые содержатся в трудах социальных исследователей XX и начала XXI века. Очень рассчитываю, что знакомство с их кратким изложением побудит вас к более тщательному и заинтересованному изучению теорий и подходов этих выдающихся мыслителей. А вместе с тем и поможет прорваться, по определению российского социолога Юрия Левады, «от мнений – к пониманию».

Правильное и глубокое понимание не самоцель, но этап на пути к правильному и эффективному действию. Поэтому, приглашая вас присоединиться к путешествию в мир замечательных идей, я напомню слова великого американского ученого Иммануила Валлерстайна: «Мы можем сделать мир менее несправедливым; мы можем сделать его более прекрасным; мы можем углубить наше познание его. Нам нужно всего лишь строить его, а для того, чтобы его строить, нам нужно всего лишь разговаривать друг с другом и стремиться получить друг от друга то особое знание, которое каждый сумел приобрести».

Мир

Государство

Джеймс Скотт

Против зерна. Глубинная история древнейших государств

М.: Дело, 2020[1]

Профессор из Йеля Джеймс Скотт, известный своими исследованиями взаимоотношений государства и общества в различные эпохи и в разных регионах мира, на этот раз обратился к истории древнейших государств, возникших за несколько тысячелетий до новой эры на территории Месопотамии. Инвентаризируя имеющиеся знания о них, он обнаружил целый ряд фактов, подвергающих сомнению устоявшуюся трактовку причин и обстоятельств образования и функционирования первых государств. Обобщая и концептуализируя новейшие открытия археологии, демографии, экономики, биологии и других наук, Скотт предлагает ревизионистскую точку зрения на процесс государствообразования, полезную в том числе и для понимания, что такое вообще государство – ключевая единица мировой политической истории – и какую роль оно играет в выживании и развитии человеческих сообществ.

Эта ревизия заставляет с большей осторожностью отнестись к всеобщему преклонению перед государством и задуматься об опасностях, которые оно несет обществу и человеку, рисках, которым оно их подвергает, и возможностях альтернативного, безгосударственного типа развития. Сегодня – когда большие и малые, сильные и слабые, огромные и микроскопические государства равно находятся под ударом и претерпевают драматические изменения, их будущее кажется все более туманным, а по планете множатся территории “failed states”, – такая рефлексия особенно полезна.

Доминирующий сейчас нарратив, описывающий древнюю историю, создан именно государствами и гласит, что «сельское хозяйство вытеснило первобытный, дикий, примитивный, беззаконный и жестокий мир охотников-собирателей и кочевников. Земледелие стало основой и гарантией оседлого образа жизни, официальной религии, формирования государства и управления посредством законов. Те, кто отказывался заниматься земледелием, считались либо невежественными, либо неспособными адаптироваться». Новые открытия показывают, что с переходом от охоты и собирательства к земледелию жизнь людей как минимум не улучшилась, этот переворот «нес в себе по крайней мере столько же потерь, сколько и обретений». На самом деле рацион охотников и собирателей разнообразен и хорошо сбалансирован, рацион земледельцев же скуден и однороден; первые свободно распоряжаются своим временем и трудятся довольно мало, вторые постоянно заняты и тяжко трудятся.

Переход к земледелию Скотт уподобляет «изгнанию из рая», которым на фоне тяжелой и недолгой жизни оседлых предстают свобода и здоровье кочевников и охотников-собирателей. Но даже сама оседлость, тесно связанная с государственностью и земледелием, как показывает автор, на деле необязательно ведет к государству: в Двуречье известны и многонаселенные города без сельского хозяйства, и кочевые общества, выращивавшие сельскохозяйственные культуры. Вообще, первые государства возникли около 3100 г. до н. э., спустя более четырех тысячелетий (!) после появления первых одомашненных зерновых и элементов оседлой жизни.

Главное изменение, которое привнесли первые государства в жизнь людей, это… «одомашнивание». Как человек одомашнил растения и животных, так и государство одомашнило прежде свободного и не привязанного к конкретной территории человека! «Одомашнивание растений… опутало нас сетью круглогодичных повседневных обязанностей, которая определила организацию нашего труда, особенности наших поселений, социальную структуру наших сообществ, устройство наших домохозяйств и существенную часть нашей ритуальной жизни». Сделав шаг к сельскому хозяйству, человек «поступил в строгий монастырь, чьим настоятелем является требовательный генетический часовой механизм нескольких растений».

Увы, в ходе одомашнивания мы обменяли «все разнообразие дикой флоры на горстку злаков, а все разнообразие дикой фауны – на горстку домашних животных». Эта революция стала деквалифицирующей и упрощенческой: человек оседлый, «одомашненный», в отличие от кочевого, занимается довольно простым, монотонным и нетворческим, но тяжелым и отнимающим много времени трудом. Этот поворот «снизил интерес нашего вида к практическому знанию о мире природы и сократил наш рацион, жизненное пространство и богатство ритуальной жизни».

Скотт призывает «поставить государство на место», освободившись от навязанного нам нарратива. На самом деле первые государства – это «крошечные сосредоточия власти, окруженные обширными пространствами, заселенными безгосударственными народами». В целом «большая часть населения мира на протяжении очень долгого времени жила за пределами государственного контроля и налогообложения». Государства же до наступления эпохи современности «редко и на очень краткий срок становились теми грозными левиафанами, которыми их обычно описывают». В значительной части мира государство вообще было «сезонным явлением» – вне определенного сезона его способность «навязывать свою волю сокращалась практически до территории, окруженной дворцовыми стенами».

В общем, первые государства «были не константой, а переменной, и очень неустойчивой». Жизнь людей в них была непростой, особенно по сравнению с жизнью современных им безгосударственных обществ. По доброй воле, без демографического давления или насилия, к такой тягостной и нездоровой жизни никто из охотников-собирателей перейти не решился бы. Скопления людей и животных в первых городах делали их уязвимыми для инфекций, а отказ от других пищевых цепей, кроме связанной со злаками, обрекал людей на голодную смерть, государства же – на разрушение в результате нескольких последовательных неурожаев или экологических катастроф. Интенсивное сельское хозяйство, практиковавшееся государством, резко увеличивало вероятность подобных событий, поскольку быстро нарушало природный баланс, вело к заиливанию рек, обезлесению и т. д.

Государства часто рушились по причине бегства их подданных в ответ на неурожаи, эпидемии или слишком тяжкий налоговый гнет. Интересно, что «практически все классические государства основаны на зерновых, включая просо. История не знает государств, выращивавших маниоку, саго, ямс, подорожник, хлебное дерево или сладкий картофель». Дело в том, что «только злаки подходят для концентрации производства, налоговых расчетов, присвоения, кадастровой оценки, хранения и нормирования». Иными словами, выбор в пользу зерна стал выбором сборщика налогов: если люди создают несколько сетей питания, «то государство вряд ли возникнет, поскольку отсутствует легко оцениваемый и доступный продукт питания, который оно может присвоить». Поэтому районы разнообразного агроэкологического богатства «не стали районами успешного государственного строительства».

Зависимость людей от одного пищевого ресурса позволяла государствам контролировать их, контролируя базовый ресурс. На попытки бегства государства отвечали насилием: «великие китайские стены возводились, чтобы удержать одновременно китайских налогоплательщиков внутри и варваров снаружи». Распад хрупких государств, происходивший регулярно, не приводил к исчезновению цивилизации – скорее, исчезала письменность, культивируемая государством, а с ней и наше знание о происходящем. Наши фантазии насчет «наступления Темных веков» игнорируют факты, что без первых государств людям жилось легче и дольше.

Петр Турчин

Историческая динамика. Как возникают и рушатся государства. На пути к теоретической истории

М.: URSS, 2022[2]

Почему некоторые ранние политии – вождества и протогосударства – со временем начинают успешно расти и расширяться, становясь империями? И почему империи рано или поздно разрушаются? Ответ на эти вопросы ищет российско-американский социолог и математик Петр Турчин. Особенность его подхода – опора на количественные данные и математические методы, позволяющие строить формализованные модели, до последнего времени редко применявшиеся в исторической социологии. Такую возможность дает развитие и распространение клиометрии (количественного подхода в исторической науке). Благодаря ее успехам становится возможным строить и тестировать количественные теории, примером чего и является книга Турчина. Он сосредоточился на изучении исторической динамики, то есть «механизмов, которые вызывают колебания и объясняют наблюдаемые траектории».

Например, империя – это динамический объект, который изменяется во времени: сначала растет, затем приходит в упадок и гибнет. Изучать это явление возможно, поскольку клиометрией накоплено множество данных о нем. Математика же наработала хороший аппарат для исследований динамических явлений, учитывающий в том числе такие особенности исторический процессов, как нелинейные обратные связи и запаздывание во времени. Признавая современные общества пока слишком сложными и чрезмерно изменчивыми для такого исследования, автор ограничивает свой объект аграрными государствами – огромной частью человеческой истории примерно с 1900–1800-х годов до н. э. и до 1800–1900-х годов н. э. Фактически это 95 % письменной истории человечества.

Почему некоторые государства расширялись, а затем сокращались и исчезали? Существует большой набор гипотез, из которых Турчин отобрал несколько наиболее вероятных. Эти гипотезы он переводит в математические модели и проверяет на имеющихся массивах исторических данных – конкретно на истории Европы, особенно Франции и России, и отчасти Китая. Верификация гипотез позволяет отбросить одни и принять, с оговорками или без, другие. Так происходит математическая проверка истинности выдвинутых историками теорий. Первая из них – геополитическая, она указывает на два механизма, объясняющих расширение/упадок государств. Это, во-первых, способность государства проецировать свою мощь на расстоянии, во-вторых, эффект пространственного положения (в центре или на периферии определенной территории). Продвинутая версия геополитической гипотезы принадлежит знаменитому Рэндаллу Коллинзу и включает уже три механизма: геополитические ресурсы, тыловые нагрузки и центр-периферийное положение. Увы, математическое моделирование показало, что геополитика не способна объяснить причины возвышения и упадка государств: слишком много реальных случаев остаются непредсказуемыми и необъяснимыми. Рассматривать государства как «черные ящики», интересуясь только их взаимоотношениями и игнорируя их внутреннюю динамику, оказалось неэвристично.

Вторая группа теорий касается коллективной солидарности и исходит из того, что существует два вида человеческого поведения, превращающих группы людей в эффективные субъекты действия: граничная демаркация (свой – чужой) и групповое поведение (альтруистическое или солидарное). Лучше организованная и внутренне более солидарная группа обычно побеждает в конфликтах с другими группами. Наиболее известны два подхода к изучению солидарности: Ибн Халдуна (теория асабии) и Льва Гумилева (теория пассионарности). Турчин отдает предпочтение подходу Ибн Халдуна, который ставит в центр понятие «чувство группы» («асабия»). Асабия дает «способность защитить себя, оказывать сопротивление и предъявлять свои требования». Она является результатом «социального общения, дружественных связей, длительных знакомств и товарищеских отношений».

В любой этнополитической группе обычно существуют разные уровни иерархии, и каждой из них присущ свой собственный «градус» асабии. Этот «градус» может повышаться и снижаться, его динамика оказывает определяющее влияние на рост, расширение или упадок и гибель государств. Ибн Халдун считает, что государство создает группа с высоким уровнем асабии, подавляя и присоединяя группы с более низким ее уровнем. Однако со временем происходит количественный рост элиты и ее запросов, множатся конфликты за «кусок пирога», «градус» асабии падает, притеснение народа элитой усиливается, в итоге государство терпит крах. На смену ему приходит новое…

Чаще всего это происходит на «метаэтническом пограничье» – территориях, где соприкасаются различные этносы и религии. Обычно «большие территориальные государства берут начало в областях, подвергавшихся длительному влиянию интенсивных метаэтнических пограничий». Математический анализ истории Европы показывает, что именно «модель пограничья точно предсказывает динамику подавляющего большинства крупных территориальных государств», хотя и не всех. Необходимо дополнительное объяснение ситуаций, при которых государство, сформировавшись, успешно развивает экспансию, либо, наоборот, эта экспансия терпит крах.

Часто это связывается с расширением государства за пределы его этнического/ религиозного ядра. Вероятно, судьба экспансии зависит от того, «ассимилируется ли, и если да, то как быстро, недавно присоединенное население (и/или его элита) к стержневой этнии» (государству). Этническое деление может подорвать перспективу экспансии, но его в некоторых случаях получается успешно изменить через ассимиляцию/распространение религии этнического ядра. Автор рассматривает несколько моделей этносоциальной динамики и признает наиболее отвечающей историческим фактам одну из них (автокаталитическую), хорошо отражающую историю распространения христианства в Римской империи и ислама на Ближнем Востоке.

Структурно-демографическая теория (особенно в версии Джека Голдстоуна) лучше всего подходит для объяснения причин упадка и разрушения государств. Процветающее аграрное государство стимулирует прогрессирующий рост населения, что ведет к уменьшению отдачи на трудовые вложения в сельское хозяйство. «Излишек, доступный государству, сокращается и в конечном счете становится недостаточным… Таким образом, бесконтрольный прирост населения ведет к финансовой неплатежеспособности государства». За ней следуют мятежи, расколы, внешние вторжения и гибель империи.

Более сложная модель, рассматривающая отдельно народ и элиту, добавляет важный фактор: «рост численности простых людей ведет к расширению элиты», которая наращивает свою долю отчужденного продукта в целях своего потребления. Со временем элита расширяется, приходящаяся на каждого ее члена «доля пирога» уменьшается, что ведет к присвоению доходов государства и дополнительно его ослабляет. Как показывают финансово-демографические расчеты, крах аграрных государств «должен происходить через нерегулярные промежутки в два-три столетия», – что мы и наблюдаем в абсолютном большинстве случаев в истории Европы и Китая.

По мнению Турчина, разработанный им подход моделирования и эмпирической проверки моделей исторической динамики имеет все возможности заложить основу для новой исторической дисциплины – клиодинамики. Если клиометрия создает «сырье» – эмпирические данные, то клиодинамика обогащает их теориями и моделями, направляющими дальнейшие эмпирические исследования.

Ричард Лахман

Что такое историческая социология?

М.: Дело, 2016

Ричард Лахман, профессор социологии Университета штата Нью-Йорк, известен своими работами «Государства и власть» и «Капиталисты поневоле», исследующими генезис государства и капитализма с позиций исторической социологии. В своей небольшой книге «Что такое историческая социология?» он объясняет принципы этой дисциплины и приглашает всех интересующихся большими социальными конструктами взглянуть на них с исторической точки зрения, а любителей истории – попробовать относиться к событиям не как к уникальным и единичным, а как к элементам большого всемирного процесса общественного развития, сформировавшего ту реальность, в которой мы живем.

Лахман напоминает, что социология как наука возникла в XIX веке с целью объяснить феномен мощного исторического изменения, беспрецедентной социальной трансформации человечества: «совершенно новому миру необходимы новые политические знания» (Токвиль). Однако со временем социология сконцентрировалась на изучении настоящего дня и объяснении индивидуального поведения. Сегодня она стала антиисторичной, почти отказалась от использования сравнительных методов и сосредоточилась на изучении «последних пяти минут жизни в Соединенных Штатах».

Между тем в мировом масштабе происходят фундаментальные трансформации, для анализа которых социология располагает изрядным исследовательским арсеналом. Чтобы помочь нам понять, что в современном мире наиболее важно и имеет значимые последствия, она должна вновь стать исторической социологией. Следует переключиться с доминирующих сегодня солипсистских и малозначительных изысканий на изучение истоков современности, масштабов и последствий текущих трансформаций. Это позволит уйти от моделей и этнографических описаний статичных социальных отношений к анализу социальных изменений, что и сделает социологию более широкой и полезной наукой. Историческая социология по Лахману не поможет узнать вам «все о себе», зато поможет вам понять тот мир, в котором будет проходить ваша жизнь, ее контекст. И поскольку ей присущ компаративный подход, она позволяет разглядеть «необычность» любого конкретного общества, включая ваше собственное.

Историки часто пренебрегают социологией, социологические теории обычно не оказывали на изучение истории большого влияния. За последние десятилетия дистанция между двумя дисциплинами сократилась, но не исчезла. Большинство историков изучают конкретные страны и эпохи, границы их специализации совпадают с институциональными и твердо встроены в практики, связанные с национальным государством. У них нет привычки и подготовки для того, чтобы проводить масштабные сравнения или даже просто работать с общими понятиями. В противоположность этому исторические социологи строят свою работу вокруг теоретических вопросов: что является причинами революций, чем объясняется вариативность социальных пособий и льгот в разных государствах, как и почему со временем изменилась структура семьи, и др. Для социологического анализа все, что составляет отличительные черты каждого случая, вторично по отношению к тому, что сходно, для историков – наоборот. Социологи проводят системный анализ различий с целью найти закономерности и сконструировать теории, объясняющие все конкретные случаи.

Общее в подходах историков и исторических социологов – стремление объяснить, каким образом социальные акторы связаны рамками сделанного ими и их предшественниками в прежние времена. Исторические объяснения конструируются, чтобы понять, как человеческие действия, предпринятые в прошлом, порождают нас самих и формируют тот социальный мир, в котором мы обитаем и который ограничивает наши желания, убеждения, решения и действия. Особого внимания заслуживают не те процессы, что воспроизводят социальные и культурные структуры без значительных изменений, а относительно редкие события, благодаря которым структуры трансформируются. Поэтому объяснения с позиций исторической социологии должны различать несущественные повседневные действия человека и редкие моменты трансформации социальной структуры; объяснять, почему эти моменты случились в конкретное время и в конкретном месте, а не где-нибудь еще; показывать, как они делают возможным наступление позднейших событий.

В своей книге Лахман рассматривает семь крупных концептов через призму их изучения исторической социологией: капитализм, революцию, империю, государство, неравенство, гендер, культуру. Автор представляет и сравнивает подходы главных исторических социологов, идущих по «срединному пути» между максимально абстрактными (сугубо социологическими) и слишком конкретными (сугубо историческими) объяснениями. Это позволит, на его взгляд, создать основу для предсказания будущих социальных и социально-природных кризисов и того, как они будут протекать. Таким образом, полагает Лахман, изучение прошлого поможет обществу подготовиться к будущему и придать исторической социологии вполне прикладной и прагматичный характер.

Дмитрий Травин

Историческая социология в «Игре престолов»

Санкт-Петербург: Страта, 2020

Дмитрий Травин многим известен как петербургский экономист и журналист, а последние двенадцать лет – и руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Он автор множества статей и книг научно-популярного жанра, в которых умно и тонко излагает точку зрения просвещенного российского западника на современные отечественные реалии. В общем, представитель вымирающей породы питерских либералов позднесоветской поры, читать которого, однако, по-прежнему интересно и полезно ввиду его огромного культурного багажа и легкого слога. Его новая книга, как следует из названия, посвящена набирающему популярность направлению обществоведения – исторической социологии. Но в отличие от Ричарда Лахмана, анализирующего самые продвинутые работы исторических социологов, Травин решил «проехаться на хайпе» всем известного телесериала, чтобы донести до читателя важные мысли из арсенала не столько исторической социологии, сколько многократно раскритикованной историческими социологами теории модернизации.

И это у него получилось превосходно! Как Михаил Бахтин в свое время концептуально реконструировал жизненный мир средневекового европейца по текстам «Гаргантюа и Пантагрюэля», так Травин пытается логически объяснить важные особенности и принципы функционирования вымышленного мира Джорджа Мартина. По его мнению, если отбросить драконов и магию, мир Вестероса очень напоминает реальное европейское Средневековье примерно X–XI веков, то есть за несколько сот лет до начала формирования Современности. Мартин, пишет он, «разложил реальную жизнь той эпохи на элементы, из которых она складывалась, затем перемешал их и, наконец, сконструировал на базе этого материала свой собственный мир». Заметим, элементы реальные, а не вымышленные! Поэтому знакомство с миром Вестероса, считает автор, вполне способно побудить молодого человека к занятиям серьезной наукой (например, историей или социологией), как прежде таким распространенным побудительным мотивом были исторические романы Вальтера Скотта.

По мнению Травина, «Игра престолов» может стать хорошей отправной точкой в изучении процесса формирования Современности на базе Средневековья. Он перечисляет основные вопросы, стоящие перед исторической социологией: почему одни страны богатые, а другие – бедные? Почему в одних успешно формируется демократия, а другие страдают от авторитаризма? Почему и как распадаются империи? Как устроено судопроизводство? Как появляется и почему сохраняется неравенство людей? По каким причинам возникают революции? Травин находит в телесериале отличный материал для размышлений над ними. Главный прием, к которому прибегает автор, таков: он фиксирует какую-то характерную особенность мира Вестероса, отличающую его от средневековой Европы, и задается вопросом: а почему так? И затем отвечает на него с привлечением материалов истории реального западного мира.

Возьмем для примера такой вопрос: почему ни в одном из королевств «Игры престолов» нет парламента? Ведь в Европе они, как известно, существуют начиная с XII века. Ответ Травина таков: парламент появляется там, где у монарха возникает потребность в значительных финансовых ресурсах на набор/содержание наемной армии, а собственных королевских денег на это не хватает и в долг взять достаточную сумму тоже не получается. В европейской истории такая потребность впервые возникла в Англии в период Столетней войны, когда монарху потребовался источник доходов для завоевания Франции. Феодальная традиция не знала таких прецедентов, и королям пришлось создать переговорную площадку для того, чтобы договариваться с элитами о порядке и условиях введения налогообложения. Наемная армия воевала существенно эффективнее феодальной, и постепенно английский пример вдохновил на создание наемных армий (а значит, и парламентов) Францию, позже и другие европейские страны подтянулись. Напротив, в Вестеросе все армии – это в основном феодальные ополчения, ни одна из враждующих сторон еще не создала механизма регулярного изъятия средств населения для финансирования наемников. Поэтому нет и парламента – он просто (пока) не нужен. Нет парламента – нет и демократии, сплошной феодализм.

Но на этом выводе Травин не останавливается, он исследует трансформацию реальных средневековых парламентов, поначалу сильно отличавшихся от современных. И далее, как видный апологет теории модернизации, ободряет тех, кто разочаровался в России и уверовал, что в нашей стране ничего не меняется столетиями и мы навсегда отстали от прогрессивного Запада. Нет, говорит автор, меняется, просто медленно и оттого не очень заметно. Он уверен, что Россия идет тем же путем, что и Запад, просто стартовала позже и пока не достигла того уровня общественного развития, который мы наблюдаем в Европе и считаем, во-первых, имманентно ей присущим, а во-вторых, принципиально недостижимым для нас. Травин пытается вдохнуть исторический оптимизм в русских западников, принимающих путинскую эпоху за тупиковую в российской истории, а саму эту историю – как цикл, движение по кругу, а не прогрессивное, хотя и медленное и сложное, но все-таки развитие в том же направлении, в каком развивается Запад. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» А кто не верует – может сам прочитать и вынести свое суждение о том, насколько удачно Травин интерпретирует историю с целью отыскать в ней причины, мотивы и механизмы формирования Современности, какой мы ее знаем.

Эрик Хобсбаум

Бандиты

М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке, 2020

В одной из первых своих книг знаменитый британский ученый-марксист Эрик Хобсбаум изучает феномен «социальных бандитов», вписывая его в социальный и исторический контекст различных стран и эпох. «Бандиты одновременно бросали вызов экономическому, общественному и политическому порядку, провоцируя тех, кто держал в своих руках власть, закон и контроль над ресурсами либо претендовал на них». Поэтому бандитизм не может существовать «вне социально-экономических и политических режимов, к которым обращены его вызовы». Обычно бандиты происходят из крестьян, большинство из которых «осознавало себя как группу, стоящую отдельно и ниже по отношению к богатым и/или власть имущим». Такие отношения порождают неявное возмущение, и бандитизм «делает явной возможность отказа от собственной неполноценности». Он – вызов общественному порядку, построенному на несправедливости.

Исторически бандитизм возникает, когда появляются классы и государства, и развивается по мере проникновения капиталистических отношений в сельские территории. Или, как вариант, когда традиционное сельское общество противостоит наступлению другого сельского (например, оседлые земледельцы против скотоводов) или городского общества, или иностранных обществ и других государств. Поэтому «бандитизм, как выражение коллективного сопротивления, был очень распространен», получая заметную поддержку всех слоев традиционного общества, включая порой и власть имущих. Ибо «все они противостоят надвигающейся мощи внешней власти и капитала».

Это явление «одно из самых универсальных… известных истории», так как отражает сходство ситуаций в разных крестьянских сообществах от Китая до Перу. Бандитизм характерен для обществ, «находящихся между переходной фазой родоплеменного уклада и современным типом промышленного капитализма, включая фазу разрушения родового общества и перехода к аграрному капитализму». Современные аграрные системы, где отсутствует традиционное крестьянское общество как основа, социальный бандитизм не порождают.

Хобсбаум рассматривает бандитизм в контексте контроля властей над территориями и населением, которые они считают своими, но реально далеко не всегда могут эту декларацию реализовать. Особенно плохо это удавалось в доиндустриальную эру в бедных, сельских, труднодоступных и приграничных местностях. Власть видит в бандитах прежде всего своих конкурентов по борьбе за влияние на население и его грабеж. «Бандиты по определению отказываются подчиняться… сами являются потенциальными центрами власти». И если прежде у государств не хватало материальных средств, чтобы постоянно контролировать население (что и создавало благоприятные условия для распространения бандитизма), то теперь это уже не так.

Власть довольно редко теряла устойчивость настолько, чтобы бандитские главари могли всерьез претендовать стать ее заменой; обычно они удовлетворялись более или менее безопасным существованием в определенных областях, не выходя за их пределы и не пытаясь упрочить свое господство через создание собственных государств. Наоборот, «в конечном счете им все равно приходилось договариваться» с превосходящей их властью.

С приходом индустриализации, которая потребовала улучшения коммуникаций и обеспечила кратный рост военной и информационной мощи, бандитизм постепенно сошел на нет; исключения – эпизоды резкого ослабления власти, которые тут же оборачиваются взрывом бандитизма (например, в ходе Первой русской революции, в процессе развала империи Цин в Китае и др.). Как результат, бандитизм остался в прошлом, если не брать в расчет failed states, где он цветет буйным цветом и сегодня. Слабость власти всегда содержала и содержит потенциал роста бандитизма, но если прежде такая ситуация была повсеместной, то сегодня это скорее исключение из правил.

Верно и обратное: разгул бандитизма есть признак опасного ослабления власти, которое со временем может привести к ее полному краху. «Сочетание экономического развития и эффективных коммуникаций и государственного управления лишает любой бандитизм (включая социальный) его питательной среды». Например, в царской России он исчез уже к середине XIX века (исключение – окраины, населенные национальными меньшинствами). Современный мир почти уничтожил его, «заменив собственными формами примитивного бунта и преступления».

Социальная составляющая бандитизма – главный фокус исследовательского интереса автора. Социальный бандитизм «помогает слабым против сильных, бедным против богатых, защитникам справедливости против власти несправедливых; а его политический импульс делает самих бандитов людьми власти». Суть социального бандита – «крестьянин вне закона, преступник в глазах феодала-землевладельца и государства. Но он находится внутри крестьянского сообщества, которое расценивает его как героя, защитника, мстителя и борца за справедливость». Бандиты могут получать поддержку даже от местных землевладельцев, если речь идет о сопротивлении «историческому наступлению своих центральных правительств или иностранных государств». Борьба за справедливость и интересы традиционного сообщества – то, что отличает социального бандита от обычных криминальных банд или тех сообществ, для которых набеги являются частью образа жизни (бедуины, абреки). Социальный бандит и помыслить не может о воровстве урожая у крестьян на своей территории!

Социальный бандитизм повсеместно обнаруживается в традиционных аграрных обществах, которые «подавляются и эксплуатируются землевладельцами, городами, правительствами, законниками и даже банками». Он эпидемически распространяется в периоды резкого обеднения и экономических кризисов, а в бедных и скудных районах носит к тому же сезонный характер. Периодические нехватки урожая и нерегулярные катастрофы, войны, завоевания, слом системы управления всегда умножали бандитизм.

В других ситуациях – тотального распада общественного порядка – «бандитизм может стать провозвестником или спутником значительных социальных изменений, таких как крестьянские революции». Он просто симптом кризисов и общественного напряжения. Собственных идей, отличных от идей крестьянства, у бандитов нет – «они активисты, а не идеологи и пророки, от которых можно было бы ожидать нового видения или проектов». Если у них и бывает программа, то она сводится к восстановлению «старого доброго порядка», уклада, при котором все «так, как должно быть». В этом смысле социальные бандиты – отнюдь не революционеры, а консерваторы или в лучшем случае реформисты.

Тем не менее бандитизм сам по себе «не является социальным движением. Он может быть суррогатом движения» или может замещать его, если институционализируется в агрессивной и бескомпромиссной части крестьянства. Но обычно бандиты как личности – просто «крестьяне, которые отказываются подчиниться и тем самым выделяются среди своих односельчан». Хобсбаум выделяет три главных формы социального бандитизма: благородный разбойник (Робин Гуд), простой боец сопротивления («гайдук») и потенциальный носитель террора («мститель»), – и подробно анализирует каждую из них.

Впрочем, два обстоятельства могут обратить скромные социальные задачи бандитов в подлинно революционные движения. «Первое – это превращение их в символ, в знамя сопротивления всего традиционного уклада силам, разрывающим и уничтожающим его». Второе – моменты социального апокалипсиса, когда рушится вся структура общества. «В такие времена бандитов смывает прочь вместе со всеми», они присоединяются к крестьянской революции или паразитируют на ней. Разросшиеся банды могут дорасти до целых крестьянских армий или даже «превратиться из бандитов в солдат революции». Присоединяясь к более широкому движению, бандитизм становится частью той силы, которая может изменить общество, – и меняет его.

Но даже если этого не происходит и бандитизм исчезает из социальной жизни, он остается с нами в виде рассказов, баллад и других видов народного эпоса: «если мы удалим весь местный колорит и социальную структуру бандитизма, то остается стойкая эмоция и неизменная роль героев. Остается свобода, героизм и мечта о справедливости». В этом – залог долгой памяти о социальных бандитах, на многие века переживающей свои реальные прототипы или даже творящей их без всякой реальной основы – как Робин Гуда или Хоакина Мурьету.

Иммануил Валлерстайн

Анализ мировых систем и ситуация в современном мире

М.: Университетская книга, 2001

Эта книга знаменитого американского социолога, родоначальника мир-системной теории, может стать хорошим первым знакомством с основами его подхода, без которого понять современный мир очень сложно. Главное в этом подходе – представление о капитализме как о глобальной, а не национальной системе. Это представление, будучи примененным к нашим реалиям, сжигает дотла фантазии об «особом пути России», непостижимой русской душе, таинствах нашей загадочной евразийской цивилизации и прочие порождения реакционной романтики разных эпох. Из него следует, что развитие нашей страны определяется прежде всего движением мировой капиталистической системы, которая сформировалась около 500 лет назад и сегодня находится на очередном крутом повороте своей истории.

Место России в этой системе и определяет главные особенности ее существования и развития. Это место не в центре мир-системы (там находятся Запад и Япония), но и не на ее глубокой периферии (там Латинская Америка, Африка, Арабский Восток). Мы – так называемая полупериферия, недостаточно развитая, чтобы интегрироваться в ядро, центр мир-системы, но слишком развитая, чтобы смириться с ролью вечного и безгласного донора мир-системы. И так как капитализм иерархичен (возможности для желающих занять в нем высокое место ограничены), за это место приходится бороться, причем в исходно неравных условиях. Такая борьба требует всемерного напряжения и даже перенапряжения сил, но, увы, весьма редко завершается успехом. Эту борьбу и ведет Россия – и регулярно ее проигрывает, но с поражением не смиряется и после нескольких лет или десятилетий «зализывания ран» обязательно предпринимает новую попытку.

Валлерстайн (1930–2019), в свое время бывший надеждой американских теоретиков модернизации, довольно рано понял ограниченность своей теории, усматривавшей рецепт преодоления разрыва между развитыми и развивающимися странами в технической и финансовой помощи первых – вторым. Вся эта помощь, порой довольно масштабная, разрыв не сократила, а только увеличила. Модернизация не устранила отсталость и зависимость третьего мира от первого, а воспроизвела ее и даже усилила, потому что не подрывала, а консервировала иерархический характер мир-системы. С точки зрения Валлерстайна, одни страны развиваются за счет других (отсюда и ожесточенные конфликты, и войны), а экспансия самого капитализма бесконечна и безудержна, и остановить ее может лишь достижение физических и иных пределов расширения.

В этой связи триумф неолиберализма в 1990-х годах, когда территория бывшего СССР и «восточного блока» в целом стала добычей капиталистов, означает, как ни парадоксально, приближение глубокого кризиса системы: ей становится просто некуда экстенсивно расширяться. Дальше – только интенсивное развитие, перестройка, а она всегда болезненна и конфликтна. Капитализм активно эксплуатирует до- и некапиталистические элементы общественной и экономической жизни, и только эта эксплуатация создает столь важную для него возможность неэквивалентного обмена, перекачивающего ресурсы с периферии в ядро системы; но что делать, когда капитализм восторжествовал практически везде и столь любимая капиталистическими гуру оптимизация всех и всяческих издержек устранила возможности для такой перекачки?

Интересен взгляд Валлерстайна на роль СССР в мир-системе. Как известно, мирное сосуществование и холодная война между Западом и Востоком считались «соревнованием двух систем» (социализма и капитализма) за то, кто лучше реализует стремление человека к свободной и счастливой жизни. На взгляд ученого, «СССР всегда оставался частью и участником капиталистической мироэкономики и никогда не находился вне ее». Коммунистические режимы демонстрировали некоторые формы «отклоняющегося поведения» в частностях, но в главном исповедовали ту же самую капиталистическую логику, пусть даже на Западе ее проводили прежде всего частные предприниматели, а на Востоке – государство. От этих отличий пришлось отказаться в 1989–1991 гг., но фундаментального влияния на судьбу мир-системы крах СССР не оказал.

Россия остается полупериферией, причем ее политическое влияние «в очень большой степени основывалось на мощи… военного аппарата». Россию и Китай Валлерстайн считал странами, чья роль в мир-системе наименее определенна: «они будут относительно важными зонами внутренних социальных потрясений, которые примут форму как традиционного классового конфликта, так и требований от имени этно-национального самосознания». И, конечно же, Россия «не сможет найти какого-то укрытия от потрясений, свойственных миросистеме в целом. Крах коммунизма отнюдь не покончил с трудностями капитализма, сам этот коллапс является одной из основных причин текущих дилемм капиталистической системы».

Что же это за дилеммы? Как считает Валлерстайн, современная миросистема вступила в эпоху перехода, «она стоит перед точкой бифуркации и перед периодом великих родовых мук и повсеместного хаоса». В течение ближайших 25–30 лет «мир эволюционирует к новому структурному порядку, который может быть будет, а может быть нет, лучше, чем современная система, но, несомненно, будет иным». Это может быть как начало нового периода в истории миросистемы, так и ее крах в целом, переход к принципиально новой миросистеме. В обоих случаях «климат будет бурным».

Если второй сценарий труднопредсказуем (за последние 500 лет не происходило ничего подобного), то первый более или менее понятен и означает смену гегемона мироэкономики, как это происходило уже трижды. Исторически ее первым гегемоном была Голландия, затем Британия и наконец – США. Каждый раз переход был длительным и конфликтным, реализуясь через многолетние войны (включая две мировые). Стандартный сюжет такой войны: против действующего гегемона выступает претендент, но терпит поражение. Однако победа оказывается пирровой: сам гегемон выходит из противостояния настолько ослабленным, что через некоторое время вынужден «сдать вахту» и отойти на вторые роли. Гегемоном же становится страна, которая помогала прежнему лидеру в его противостоянии с неудачливым претендентом. Скажем, в XX веке США (новый гегемон) помогали Британии (текущий гегемон) выстоять против Германии (претендент), а затем сменили ее в качестве лидера. Таким образом, разворачивающийся сейчас конфликт между США (текущий гегемон) и Китаем (претендент) вполне может закончиться победой третьей силы, которая поможет США выстоять, а затем присвоит плоды победы ослабленного и деморализованного игрока.

Книга «Анализ мировых систем» написана в начале 1990-х годов, но совершенно не потеряла актуальности – наоборот, все кризисы и потрясения последующих лет только подтверждали верность прогноза Валлерстайна. Первая часть работы посвящена различным аспектам формирования и функционирования миросистемы, ее политической экономии и геокультуре (авторский термин, означающий культурно-идеологический аспект миросистемы, что подчеркивает ее наднациональный и глобальный характер). Вторая – общественным наукам, их возможностям и вызовам для них в современном мире. Автор затрагивает множество самых разных вопросов и проблем, но всегда делает это, с одной стороны, исторично, а с другой – концептуально, в рамках разработанной им парадигмы «миросистемы».

В завершение приоткроем завесу над этим, возможно, столь же известным, сколь и малопонятным термином. Валлерстайн отрицает возможность «национального развития», то есть развития страны как отдельной системы, по крайней мере на протяжении последних 500 лет. Целостной социальной системой, в отличие от национального государства, он считает миросистему, а именно – капиталистическую мироэкономику. Это «общность с единой системой разделения труда и множественностью культурных систем». До ее возникновения существовали также мини-системы, содержащие в своем составе «полное разделение труда и единые культурные рамки. Такого рода системы можно найти только в очень простых аграрных или охотничье-собирательских обществах». Миросистемы возможны двух типов: с общей политической системой (назовем это мир-империей) или без нее (мир-экономика). Испанская империя при Габсбургах предприняла попытку объединить под своим скипетром мир, но ее усилия не принесли успеха – и на развалинах несостоявшейся гегемонии родилась капиталистическая мир-экономика, в которой мы живем до сих пор.

Георгий Дерлугьян

Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы

М.: Издательство Института Гайдара, 2013

Ученик Иммануила Валлерстайна, выходец из СССР, работающий в США, Георгий Дерлугьян занимается исторической социологией. Цель его книги – «ввести в широкий оборот фундаментальные теории последнего поколения, изобретенные для объяснения того, как возник, как устроен и как изменяется наш современный мир». Историческая социология изучает сложные материи, поэтому речь в книге идет «о становлении государств, возникновении классов и наций, противоречиях бюрократии и политического господства, истоках религиозных верований, о капитализме и кризисах, о социалистических движениях и революциях». Повестка, как видим, безразмерна, но автор фокусируется на трех темах: макросоциологии (мир как историческая система), социологии постсоветского пространства и проблемах современного обществознания как науки. Жанр – научно-популярный, стиль – легкий, так что отлично подходит для знакомства с последними достижениями исторической социологии.

Для разминки возьмем тему Октябрьской революции. Почему победили большевики? Поздняя Российская империя совершила впечатляющий модернизационный скачок, но его результаты оказались совершенно недостаточны, чтобы на равных с великими державами Запада решать судьбы мира. Напротив, перемены «усугубляют зависимость от западных кредиторов и все равно не поспевают за ростом крестьянского населения, которому отчаянно не хватает ни земли, ни рыночных возможностей, ни современной образованности». Россия в 1900-е годы опасно балансирует на грани между имперской Европой и колониальной Азией, то есть между ролями империалистического хищника и его жертвы.

Секреты успеха европейцев в завоевании всего мира известны. Во-первых, «капитализм с его бесконечным стремлением к новым рынкам и техническим инновациям». Во-вторых, «рациональная бюрократия, способная выстроить государственную власть ранее невиданной глубины проникновения в общество». В-третьих, «„органическая солидарность“, чувство принадлежности к великой Нации и равноправной Республике, пришедшее на смену традиционному крестьянскому послушанию авторитетам церкви и монархии». По всем трем параметрам царская Россия ощутимо отставала: «лишь очаговая индустриализация, поверхностная бюрократизация и хронический раздрай в идейно-эмоциональной сфере, где крестьянство грозило помещикам пугачевщиной, интеллигенция противостояла власти, а подчиненные национальности мечтали о независимости».

Секрет победы большевиков – в том, что они «добились прорыва во всех трех направлениях». Они не просто взяли власть, они смогли ее удержать, что гораздо сложнее! Только политический талант Ленина и организационный – Троцкого смогли решить эту задачу, но как именно? «Уже в ходе Гражданской войны Ленин заложил основы организационной архитектуры СССР: номенклатурный аппарат, военно-плановое хозяйство, национальные республики. Эти институты обеспечивали выживание СССР в течение трех поколений. Они же СССР и похоронили».

Номенклатура выросла из института политкомиссаров, придуманного еще якобинцами и необходимого, чтобы Красная армия не разбежалась под ударами белых. Но «большевики пошли дальше, сплавив воедино мессианскую идею с методами военной диктатуры и сделав это повседневным госуправлением». Так возникла непредусмотренная Вебером разновидность бюрократии – харизматическая, «соединившая силу государства с идеей прогресса и преодоления старого мира».

Увы, харизматичность этой бюрократии оказалась ограничена всего одним-двумя поколениями. Корни распада СССР отыскиваются уже в 1950-х годах, то есть во времена Хрущева. «Успешная командная система создает собственных могильщиков. Прежде всего это сама номенклатура, которой просто хочется жить без страха перед диктатором». Желание резонное, однако, «решая свои малые обывательские задачи, чиновничество помимо своей воли заклинивает систему управления». Ровно это мы и увидели во времена Брежнева: застой, коррупцию и общую деморализацию общества.

Командный (он же советский) вариант индустриализации имеет «ограниченный срок действия, примерно одно поколение». Затем командную систему начинает разрывать давление сверху (от чиновничества) и снизу (от «новых средних слоев специалистов, интеллигенции и рабочей аристократии» – они, в отличие от забитых крестьян, имеют куда большие потребности и ожидания). На повестку дня встает демократизация режима: «верхи не могут и боятся (за себя самих) использовать террор по-старому, а подчиненные не желают терпеть до гроба, как их родители». Таковы причины горбачевской перестройки – настолько плохо спланированной и осуществленной, что смена режима сопровождалась совершенно необязательным при этом распадом страны.

Что же дальше? Средние слои сломали социалистическую систему, а взамен получили, кроме свободы торговли и открытых границ, еще и крах советской индустрии, на которую все они прямо или косвенно работали. Элита же – спасибо финансовой глобализации! – вовремя обнаружила лазейки в «офшорные финансы, где не надо препираться с подчиненными из-за зарплат и плановых заданий». Началась каннибализация скопленных советской властью ресурсов, призрачное торжество «трофейной экономики». Рациональное на индивидуальном уровне, поведение элит оказало катастрофическое влияние на страну в целом. Произошла демодернизация, страна откатилась с позиции сверхдержавы – в мировую полупериферию. Даже в самой элите стали умножаться социальные проблемы: «дети, выращенные в частных школах за рубежом, могут стать отчужденными иностранцами в собственной семье».

Из этого тупика есть два пути, и самый вероятный – «Римская империя времени упадка», то есть длящаяся деградация на основе распродажи фамильных ценностей и неумолимое наступление новых Темных веков. Другой выход – новая модернизация, но какими силами? «Диктатура развития», модная в XX веке, больше не работает: ресурс крестьянского долготерпения и бездонной демографии давно исчерпан. Поэтому с середины XX века «мы и ходим по кругу, пытаясь нащупать конфигурацию, при которой государство „расклинило“ бы своих чиновников и допустило… самоорганизацию гражданского общества на основе новых средних классов специалистов и квалифицированных работников. Только вот чтобы выступать, надо прежде иметь надежную работу», – а ее в постсоветской России ни у кого, кроме чиновников, нет.

Майкл Хардт, Антонио Негри

Империя

М.: Праксис, 2004

Нашумевшая книга двух радикальных идеологов, американца и итальянца, была написана между войной в Заливе (1991) и войной НАТО против Югославии (1998). Она посвящена изменениям в мироустройстве, стартовавшим в результате окончательного исчезновения всех барьеров на пути капиталистического рынка. Распад колониальной, а затем и социалистической системы привел к «непреодолимой глобализации экономических и культурных обменов. Вместе с глобальным рынком и глобальным кругооборотом производства возникает и глобальный порядок – новая логика и структура управления, короче говоря, новый вид суверенитета». Этот новый, всемирный политический субъект, регулирующий глобальные обмены, эта новая суверенная власть и является главным предметом анализа Хардта и Негри. Она идет на смену суверенитету национальных государств, который постепенно разрушается под воздействием сил глобального рынка. Их законодательство постепенно перестраивается так, что наднациональное право постепенно начинает определять право внутреннее. Самый яркий признак этого – повсеместное признание Западом так называемого права на вмешательство, обосновывающего возможность и легитимность войны против любых несогласных «во имя высших моральных принципов под предлогом возникновения чрезвычайных обстоятельств» (именно так, к примеру, обосновывалась война против Югославии).

Суверенитет, таким образом, не уходит от государства к транснациональным компаниям или локальным сообществам, как утверждают либералы, а перемещается на уровень выше. Он принимает «новую форму, образованную рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой логикой управления». Эту глобальную форму авторы и называют Империей, потому что, подобно Римской империи, она представляет себя как всеобщую, вечную и тотальную. Каковы ее важнейшие атрибуты? Во-первых, «отсутствие границ: ее владычество не знает пределов». Во-вторых, вечность: это «порядок, который на деле исключает ход истории и таким образом навсегда закрепляет существующее положение». В-третьих, тотальность: ее власть «распространяется на все уровни социального порядка, достигая самых глубин социального мира… Она не только регулирует отношения между людьми, но также стремится к непосредственному овладению человеческой природой», это «совершенная форма биовласти».

Новизна и в том, что Империя управляет не прежними – жесткими и однозначными, – а новыми, «смешанными, гибридными идентичностями, гибкими иерархиями и множественными обменами посредством модулирования командных семей». Иными словами, это тип власти, адаптированный к новой текучей, изменчивой и смешанной реальности глобального капитализма. Эта реальность отменяет прежнее деление планеты на первый, второй и третий миры: «все стало настолько запутанным, что мы непрестанно обнаруживаем третий мир в первом, а первый – в третьем». Она также снижает значение промышленной рабочей силы, на которую прежде опиралось левое революционное движение. Приоритет уходит к «рабочей силе, ориентированной на межперсональную кооперацию», что обессмысливает такие формы борьбы, как профсоюзы и рабочие партии. Создание богатства в новом мире все больше превращается в «биополитическое производство, производство самой общественной жизни». Главными индустриями вместо сельского хозяйства и промышленности становятся медиа, реклама, пропаганда, образование и другие, непосредственно влияющие на формирование сознания и поведение человека.

Кто главный бенефициар Империи? Авторы фиксируют, что занять в ней привилегированное место удалось США – прежде всего благодаря специфике их управляющих структур, весьма далеких от структур прежних европейских колониальных империй. Однако ни Америка, ни другие национальные государства «не способны стать центром империалистического проекта. Империализм ушел в прошлое. Ни одна нация отныне не станет мировым лидером». Старый Империализм умер – да здравствует новая Империя! Ее новизна выражается, в частности, в отказе от привязанности к территории, ее границам и центру. «Это – децентрированный и детерриториализованный» аппарат управления, который постепенно включает все глобальное пространство. На смену былым конфликтам между империалистическими державами пришла идея единой власти, все больше определяющая их политику. Войны остаются, но не между державами, и между Империей как целым и теми, кто угрожает ее диктату.

Такие войны одновременно низводятся до статуса обыкновенной полицейской акции и сакрализуются как наказание Врага, подрывающего моральный порядок. «Легитимность имперского порядка служит обоснованием использования полицейской власти», а действия «полиции» демонстрируют эффективность имперского порядка. Так можно ли противостоять Империи? Этот вопрос для авторов, отдавших жизнь поиску путей разрушения капиталистического порядка, самый главный. Они считают, что Империя, имеющая в своем распоряжении огромные силы угнетения и разрушения, тем не менее создает и «новые возможности для сил освобождения». Прежде всего, альтернативные силы тоже больше не скованы национальными границами и становятся по-настоящему глобальными (то, чего не удалось достичь коммунистам с их «пролетарским интернационализмом»). Поэтому «моральная позиция каждого человека и гражданина теперь соизмерима только с рамками Империи», что ставит под вопрос прежние «идеи и практики справедливости, наши средства надежды».

Благодаря этому может возникнуть и «Контр-Империя – альтернативная политическая организация глобальных потоков и обменов». Борьба за нее уже началась, и в один прекрасный день – через создание новых форм демократии и новых созидательных сил – может вывести нас «по ту сторону Империи».

Империализм

Арнольд Тойнби

Постижение истории

М.: Прогресс, 1991[3]

В мире разворачивается очередная война за гегемонию. Эта война – не первая и не последняя. Примерно с XVI века такие войны приобрели характер мировых (даже если не все из них именуются так официально). Это значит, что никому в мире не удастся остаться в стороне – всем придется выбрать, с кем быть, а если не хотите, то выбор за вас сделают другие. Но почему в таких войнах одни страны, даже не обладающие большими видимыми преимуществами, обоснованно претендуют на роль гегемона, а другим суждено быть лишь площадкой для чужого соперничества? Как возникают и разрушаются великие державы мирового уровня? И почему одни из них оказываются способны выйти далеко за пределы традиционного обитания и создать целые цивилизации, а другие обречены замкнуться в узких границах – этнических, религиозных, культурных? Эти вопросы всегда волновали историков. Свой ответ на них есть у великого англичанина XX века Арнольда Тойнби. И это ответ не только историка, но и философа, и антрополога, и исторического социолога. Для него именно цивилизация, а не отдельная страна, является основной единицей человеческой истории и социологии.

Тойнби насчитывает в истории два десятка цивилизаций, многие из которых (например, древнеегипетская или эллинистическая) давно уже не существуют. Нынешние цивилизации он увязывает с исчезнувшими в особые последовательности – триады. Среди них минойская – эллинская – западная цивилизации, минойская – эллинская – православная цивилизации, минойская – сирийская – исламская цивилизации, шумерская – индская – индуистская цивилизации. Историк ставит три главных вопроса применительно к цивилизациям: как они образуются (генезис цивилизаций)? Как они развиваются (стимулы и механизмы цивилизационного развития)? И как они деградируют и распадаются (надломы и распад цивилизаций)? Рассуждая о генезисе, Тойнби отвергает такие объяснения, как расовый фактор (цивилизацию создает молодая, поднимающаяся, культурно самобытная раса) или фактор среды (цивилизация возникает в специфической природной среде – скажем, в русле великой реки или на большой степной равнине). Цивилизация, по его мнению, возникает в примитивном обществе при условии выделения из него творческого меньшинства – людей прометеевского типа, первооткрывателей, творцов, придающих импульс развитию и качественному изменению общества. Первобытное, примитивное общество стабильно и статично, им руководят вожди и шаманы, а масса подражает (здесь Тойнби использует понятие «мимесис») старшему поколению и/или умершим предкам. Затем происходит динамический толчок, начинается быстрое развитие и движение, мимесис переориентируется на творческих личностей, на будущее, а обычай как главный социальный регулятор увядает. Со временем цивилизации теряют динамический заряд, творческое меньшинство превращается в правящее, теряя свой творческий характер. Остальная часть общества образует «внутренний пролетариат». Есть еще пролетариат внешний – это варварские и полуварварские соседи, обычно окружающие цивилизацию и эксплуатируемые ею.

Еще одна ключевая идея Тойнби – связка «Вызов-и-Ответ». Именно таков, по его мнению, механизм формирования и выживания цивилизации. Вызов – это угроза, внешняя или внутренняя, экологическая или технологическая, военная или экономическая. Цивилизация складывается как ответ на такой вызов; если ответ не найден, цивилизация не возникает. Дальше – больше: цивилизация постоянно сталкивается все с новыми вызовами, и нахождение ответа на каждый из них ведет к новым вызовам! Вызовы Тойнби выделяет самые разнообразные: вызов сурового климата (с ним встретились египетская, шумерская, китайская, майянская, андская цивилизации), новых земель (минойская цивилизация), внезапных ударов от соседних обществ (эллинская цивилизация), постоянного внешнего давления (русская православная, западная цивилизации) и ущемления (общество, утратив нечто жизненно важное, направляет свою энергию на выработку свойств, возмещающих потерю). В общем, «и вечный бой! Покой нам только снится…» Но этот бой – лучшее, что может случиться с цивилизацией. Ведь без вызова нет стимула к развитию, к обновлению, а есть только стимул к загниванию и разложению. Впрочем, не на всякий вызов может быть дан адекватный ответ, и тогда цивилизация обрекает себя на все новые и новые раунды борьбы все с тем же самым вызовом (например, повторяющиеся вторжения кочевых племен) – крутится как белка в колесе, пока не падет замертво.

Прекращение развития означает смерть цивилизации, иногда быструю, иногда замедленную (так, смерть древнеегипетской цивилизации, по Тойнби, произошла в результате отражения нашествия Гиксосов задолго до нашей эры – но в полумертвом, законсервированном состоянии Древний Египет просуществовал еще почти две тысячи лет). Интересный феномен – «универсальное государство» – автор находит в фазе распада, после того как творческие силы цивилизации уже надломлены. Это «бабье лето» цивилизации, «последний всплеск тепла перед сыростью осени и холодом зимы». В этот «момент оживления в ритме распада» обычно и возникает «универсальное государство». Оно продукт доминирующих меньшинств, когда-то бывших творческими. Его установление – симптом распада и в то же время «попытка взять его под контроль, предотвратить падение в пропасть». Установлению универсальных государств обычно предшествует чужеземное вторжение; ответный импульс бывает настолько силен, что позволяет устранить агрессора и воспользоваться его институтами. Увы, век универсального государства конечен, как конечен и период цивилизационного оживления. Государство, впрочем, может быть отреставрировано на какое-то время, ведь оно «одержимо почти демоническим желанием жить», да и «сами жители универсального государства неизбежно воспринимают свою страну не как пещеру в мрачной пустыне, а как землю обетованную, как цель исторического прогресса». Нельзя поддаваться такой иллюзии – она лишь следствие понятного стремления государства «выглядеть так, словно именно оно и есть конечная цель существования», являясь на самом деле просто фазой цивилизационного распада.

Русская православная цивилизация, подвергаясь вызову постоянного внешнего давления, долгое время играла роль европейского «форпоста» и пала перед татаромонголами. Однако она сумела выжить как «захваченное общество» – и затем изгнать захватчика, использовав его институты взамен разрушенных своих. В результате установилось Московское универсальное государство (при Иване III и Иване IV), которому помогла идея «Москва – третий Рим». Она представила Москву не просто как естественного правопреемника павшего Константинополя, но и как последний оплот православия, унаследовавший права и обязанности Рима, а именно его высокую религиозную миссию. После череды успехов Московское государство в XVII веке вдруг стало слабеть – в основном из-за революции в военном деле, обнаружившей превосходство Запада. Чтобы спастись, Петр Великий широко распахнул двери перед западной цивилизацией и отказался от культурной самобытности ради иностранной техники и оружия. Это сделало Россию членом западноевропейской семьи и позволило ей создать великую империю. Но петровская модернизация была деспотической, а поэтому во многом половинчатой и неглубокой. Это во второй половине XIX века привело к новому качественному отставанию: выигрывая войны доиндустриальной эпохи, Россия оказалась неспособной вовремя перейти на новые, индустриальные рельсы. Закономерный крах империи Романовых в войнах индустриального века освободил место для уникального марксистского государства. Возникла «первая незападная страна, признавшая возможность полного отделения сферы промышленного производства от западной культуры, заменяя ее эффективной социальной идеологией». Используя иностранную идеологию, чтобы возродить политику культурной самодостаточности, Сталин создал парадоксальное общество – в чем-то гипермодернизированное, а в чем-то катастрофически архаичное. Последствия краха этого кентавра приходится разгребать нам, его наследникам, путем поиска новой эффективной комбинации национальной культуры и западной техники и идеологии.

Питер Хизер

Восстановление Римской империи. Реформаторы церкви и претенденты на власть

М.: Центрполиграф, 2015[4]

Крупный британский историк Питер Хизер в своей книге рассматривает серию попыток восстановить Западную Римскую империю, формально исчезнувшую в 476 г. н. э. Что из них вышло и к чему это привело? Для начала разберемся с причинами краха величайшего государства, на протяжении почти пяти столетий контролировавшего Запад и Юг Европы, Запад Азии и Север Африки. По мнению Хизера, главная причина падения Рима – впечатляющий прогресс Центральной и Восточной Европы, произошедший «прежде всего благодаря импульсу, полученному от взаимодействия с Римской империей во всех областях жизни». К середине IV века в этой части света «увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, значительно выросла плотность населения и экономические модели приобрели дотоле неизвестную сложность». Параллельно укрупнилась политическая организация европейских варваров, усилилась их военная мощь, сформировались могущественные новые государства. Демографическое и экономическое преимущество Рима сходило на нет. Искрой стало появление гуннов. Под их давлением варвары объединились в две могущественные коалиции – вестготскую и вандало-аланскую, – которые смогли силой захватить значительные территории в границах Римской империи. В результате была подорвана римская налоговая база, а с ней и военная мощь. Этим воспользовались другие варварские государства, ставшие отхватывать все новые куски римских владений. Империя оказалась в замкнутом круге: меньше территорий – меньше налогов – меньше войск.

Тотальное изменение баланса европейских сил в конечном счете уничтожило Рим, однако сама концепция империи оказалась на удивление живучей. На многих ее бывших территориях население в большей или меньшей целостности сохранило прежние социальные, экономические, судебные и культурные институты. Остались также римские идеи и некоторые административные учреждения. Варварские лидеры «видели много полезного для себя» в римском наследии. И некоторые из них, разумеется, попытались возродить империю под своим правлением. Хизер рассматривает три наиболее выдающиеся попытки, предпринятые королем остготов Теодорихом, восточно-римским императором Юстинианом и франкским королем, а затем императором Карлом Великим. Каждому из них удалось подчинить значительную часть бывшей имперской территории, но на относительно непродолжительный срок. Их проектам препятствовали обстоятельства раннего Средневековья.

Первым был Теодорих Великий, который на рубеже V–VI веков создал недолговечную «римскую империю готов». Он сплотил разнородные варварские племена, собрал мощную армию и получил в Италии источник обширной налоговой базы. Однако молодое государство не успело укрепиться и быстро стало жертвой распада династии Теодориха вскоре после его смерти. Не сумев сохранить единство восточных и западных готов, его наследники проиграли войну с Константинополем и потеряли все.

Попытка Юстиниана Великого, вернувшего в середине VI века под контроль восточных римлян Италию, часть Испании и Северной Африки, была более успешной. Однако восстановленная империя рухнула уже в первой половине VII века – под ударами сначала персов, затем аваров и, наконец, арабов. Две трети Восточной Римской империи были завоеваны приверженцами новой религии – ислама, и даже Константинополь одно время находился под угрозой падения. Экономика империи, потерявшей свои наиболее богатые азиатские и африканские провинции, рухнула, административный аппарат пришлось радикально перестроить, а на скудные средства – содержать значительные армии для защиты от арабов. Эти потери низвели мировую державу «к региональному восточно-средиземноморскому государству», чье будущее теперь напрямую зависело от того, был ли расколот или консолидирован мир ислама. Больше Византия не пыталась восстановить единство Римской империи, поскольку речь для нее теперь шла не о завоеваниях, а о выживании. Так эстафета имперского строительства перешла к наиболее удачливому из всех претендовавших на преемство всемирной власти «Вечного города» – к королю франков Карлу. Его империя просуществовала около полутора столетий…

Однако и она со временем распалась – в результате феодализации, которую историк описывает так: постепенно римская система налогообложения, худо-бедно функционировавшая при Каролингах, перестала существовать, поскольку короли постоянно поощряли своих соратников иммунитетом от уплаты налогов. Назначаемая администрация, поддерживавшая работу системы, превратилась в наследственную феодальную аристократию. Монархи лишились серьезных источников денежных средств, и даже суд перешел в руки местных князей и графов. Армия же стала феодальным ополчением. Как результат, «центральный государственный механизм больше не являлся окончательной гарантией статуса элиты посредством защиты их имущественных прав». Государство стало слабым и эфемерным, что лишило его возможности удерживать слишком большие территории. Внешняя экспансия тоже стала невозможна, поскольку на границах Европы выросли новые сильные государственные образования – Венгрия, Польша, Кордовский халифат и др. Примерно к 1000 г. воссоздание империи стало невозможным даже в принципе: базовый дисбаланс силы, прежде дававший шанс на складывание империи, исчез. Во многом это произошло, как и в начале первого тысячелетия, под давлением самого каролингского «имперского импульса», побуждавшего окраинные народы развиваться и укреплять свои собственные государства и одновременно дававшего им экономические, культурные и военные возможности для этого. С тех пор «Европа начала складываться как территория сосуществования более или менее равных сообществ». Уравнивание в развитии дало старт тысячелетию бесплодных войн за недостижимую гегемонию.

Однако новый вид империи все-таки родился, и это снова произошло в Риме! Правда, новая империя была не военной, а теократической. Все началось с возрождения церковной структуры, которое запустил Карл Великий. Именно он чрезвычайно богато одарил римских епископов – и имуществом, и землями, и правами. Религиозные реформы Карла Великого создали латинскую церковь с крепкими институциональными корнями – соборами и крупными монастырями, которую не смог поколебать даже процесс разрушения империи Каролингов. Наоборот, по мере ее ослабления и дробления стала расти потребность в юридическом и моральном арбитраже, и эту потребность постепенно стали удовлетворять папы. Была создана, по сути, новая юридическая система, базировавшаяся на папских посланиях к верующим, – «каноническое право», признанное во всех уголках тогдашнего западнохристианского мира. Христианские государства создавались и гибли, а империя папства только укреплялась. Она «сумела создать религиозное однопартийное государство, которое убедило большую часть населения латинской Европы согласиться» с папской идеологической и юридической программой. Это государство оказалось «во многих смыслах более могущественным и деспотическим, чем Первая Римская империя», и его расцвет длился долго – до XVI века и Реформации, а существование продолжается и теперь.

Эдвард Люттвак

Стратегия Византийской империи

М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010 [5]

Крупнейший современный американский военный исследователь Эдвард Люттвак одну из самых больших своих книг посвятил византийской стратегии. В отличие от пренебрежительного отношения к византийцам, обычно характерного для западных идеологов и политиков, он оценивает их чрезвычайно высоко, утверждая, что Империя «выработала стратегический метод, позволивший ей отражать волны завоевателей, накатывавшие одна за другой в течение более восьми веков». Дело в том, что Древнему Риму для обеспечения своей безопасности хватало одной только военной силы, финансируемой умеренными налогами и комплектовавшейся в основном добровольцами. У Византии, в отличие от него, таких огромных военных сил никогда не было. Хотя экономически она унаследовала самую выгодную часть Римской империи, с военно-стратегической точки зрения ее положение было гораздо опаснее, чем у римского Запада. На своей восточной границе она была вынуждена постоянно противостоять агрессивному Ирану, а затем сменившим его арабам и тюркам, причем без прежней возможности перебрасывать силы с Запада. На Балканах же она постоянно находилась под угрозой вторжений из Великой евразийской степи. Таким образом, Западная Империя обладала значительной стратегической глубиной, а угрожали ей только с Востока; Византия была такой глубины лишена и постоянно оборонялась одновременно с разных направлений. И в таких сложных условиях Западная Империя рухнула уже в 476 г., тогда как Восточная ухитрилась просуществовать до 1453 г.!

Несмотря на более высокую уязвимость, Византия выстояла, что дает однозначный ответ на вопрос, чья стратегия была эффективнее. Успех долго сопутствовал ей, потому что «ее правители сумели стратегически приспособиться к ухудшившимся обстоятельствам». Прежде всего, Константинополь научился полагаться «не столько на военную силу, сколько на всевозможные формы убеждения: вербовку союзников, запугивание врагов, стравливание старых и новых, а также потенциальных противников между собой». Если же приходилось воевать, то византийцы «старались не столько уничтожить врагов, сколько сдержать их: как для того, чтобы сберечь военную силу, так и потому, что нынешний враг завтра может стать союзником». Итак, «эпически долгое выживание» Византии есть следствие не стечения обстоятельств, а исключительно успешной стратегии. Ее результат – «стойкая способность столетие за столетием создавать непропорционально высокую мощь из любой военной силы… сочетая ее со всеми приемами убеждения и руководствуясь при этом более обширными сведениями». И все это – в отсутствие профессиональных дипломатов и разведчиков! А армия и флот этой страны были порой «настолько слабы (или противник настолько силен), что само выживание Империи становилось возможным только благодаря иностранным союзникам».

Стратегическими преимуществами Византии, носившими решающий характер в долгосрочном плане, Люттвак считает две унаследованные от Рима системы: 1) налоговую систему и реализующий ее фискальный аппарат, 2) финансируемую благодаря им профессиональную армию, чья боеготовность поддерживалась постоянными обучением и тренировками. Ни того, ни другого абсолютное большинство современных Византии держав не имело. Эти два преимущества дополнялись собственным достижением – высокой культурой стратегического управления, сформировавшейся уже к VII веку. Эта культура включала развитую военную науку, солидную традицию разведки и изощренную и высокоэффективную дипломатию. Так как Византия была лишена превосходящих ресурсов, сравнимых со временами единого Рима, ей «приходилось либо выжить за счет стратегии, либо не выжить вообще». И благодаря ей Империя выживала век за веком: «враги Империи могли разгромить ее войска и флот в сражении, но победить ее великую стратегию они не могли». Эта стратегия начала формироваться благодаря беспрецедентному вызову, брошенному Аттилой в середине V века. Гунны обладали гигантским и в то же время чрезвычайно подвижным войском, выстоять перед которым римляне не могли. В ходе противостояния с ним Константинополь разработал оригинальный стратегический подход, который лег в основу выживания Империи на длительную перспективу.