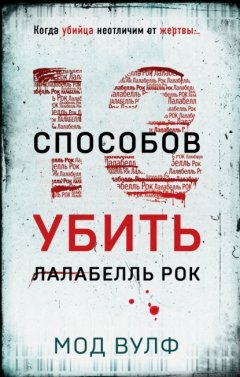

Тринадцать способов убить Лалабелль Рок

Maud Ruby Woolf

Thirteen Ways to Kill Lulabelle Rock

© Maud Woolf, 2024

© Павлычева М. Л., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Посвящается Маргарет.

Ты прочитала мне так много книг; больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы ты прочитала мне и эту.

Глава 0. Шут

Солнце ярко светит, когда Шут отправляется в путь. Все его пожитки – в котомке, которая висит на посохе, переброшенном через плечо; в руке он держит белую розу. Его взгляд прикован к горизонту, и этот беззаботный скиталец не подозревает, что он вот-вот перешагнет через край пропасти…

Лалабелль Рок делает еще один глоток розового «Пепто-Бисмоля»[1]. Одна капелька падает на лацкан белого банного халата и тут же впитывается в махровую ткань. Лалабелль не замечает этого, а если и замечает, то никак не реагирует.

Вместо этого она облизывает губы и устремляет открытый и серьезный взгляд в мою сторону.

– Я могу рассказать тебе о моем новом фильме? Это полный провал. Просто катастрофа.

Не знаю, надо ли мне кивнуть. У меня не возникло впечатления, что Лалабелль спрашивает моего разрешения. Она не продолжает и ждет, слегка склонив голову набок.

Секунду мы смотрим друг на друга, потом я уступаю.

– Рассказывай.

Лалабелль прихорашивается, плотнее завязывая на голове белый шелковый шарф. Однако одному светлому локону все же удается сбежать, и он покачивается в опасной близости от ее губ, на которых еще не высох лечебный напиток со вкусом клубники.

– В общем, – начинает она, подавшись вперед, – когда я подписывала контракт, все это казалось мне верным решением. Спенсер, мой агент, говорил, что это нужно хватать и бежать. Хватать и бежать. Умно, правда?

Я что-то бормочу в знак согласия.

– В общем, это адаптация. Чего-то артхаусного. Шведского, или польского, или итальянского, или еще чьего-то. Черно-белого. С субтитрами. И все такое. Режиссер-постановщик отличный, как ты понимаешь, один из лучших… В общем, ему всегда это нравилось, еще с тех пор, когда он был голодным студентом в киношколе. «Медея», так он называется. Он о матери.

– Это твоя роль? – спрашиваю я.

Мы сидим на балконе, и нас разделяет большой стеклянный стол. Когда солнце выходит из-за облаков, стол превращается в диск ослепительного света. В эти короткие мгновения я чувствую себя так, будто мы с ней беседуем над поверхностью луны.

– Естественно, – отвечает Лалабелль, явно немного обиженная. – В общем, у этой матери есть дети.

– Само собой.

– Двое детей. Два маленьких мальчика. И отец, естественно. В общем, все они живут в этом большом старом доме. В сельской местности. Там высокая влажность и частые туманы. Наверное, в Англии – там всегда сыро…

– Они счастливы? – спрашиваю я.

– О, наверное, – говорит Лалабелль, отпивая из стакана. – Наверняка. Но потом начинается война. Или она уже давно идет… Тут не совсем ясно. В общем, отец вынужден уехать. Он, видите ли, солдат. Он уезжает, и мать остается одна.

– С детьми?

– Естественно. Проходят годы, они так и живут в этом жутком доме, все новости о войне узнают по радио, ну, из передач, что были в те давние времена… А эта мать, она дико напугана, у нее паранойя, и она совсем одна в этом старом большом доме…

– С детьми, – напоминаю я ей, и она нетерпеливо взмахивает ручкой с сияющими лаком ногтями.

– Да-да, это же ясно. Но она боится. Шарахается от теней. Она все думает, что будет, если на них нападут? А что, если враг найдет их? Что он сделает? И вот спустя годы и годы она слышит стук в дверь…

Лалабелль замолкает и многозначительно смотрит на меня.

Через секунду я понимаю, что она ждет от меня реакции.

– Это муж? – спрашиваю я.

– Ну, – говорит она и слегка качает головой, – да. Но предполагается, что ты об этом не знаешь. Это может быть кто угодно. Короче, она думает, что это враги, они пришли убить ее и сотворить страшные вещи над малышками. И она убивает их.

– Кого? – спрашиваю я. – Врагов?

– Нет… детей, – говорит Лалабелль, приправляя свою интонацию ужасом. – Она убивает своих детей, чтобы враги не смогли причинить им вред. А потом, когда оба уже мертвы, она вооружается кухонным ножом и идет открывать. И как ты думаешь, кто по ту сторону двери?

Она изгибает бровь, которая бледной полосой поднимается над краем солнцезащитных очков. Мгновение мы тупо смотрим друг на друга.

– Муж? – говорю я.

– Муж! – Она восторженно хлопает в ладоши. – И на этом конец.

Я размышляю.

– Гм, – говорю я. – И все это в черно-белом?

– Оригинал был черно-белым, – говорит Лалабелль, пожимая плечами. – А наша версия – нет. В нашей версии очень красивое освещение. Красное, голубое и так далее. Ты видела «Суспирию»[2]?

– Нет.

– Я тоже, но мне говорили, что это точная копия. Мы не собирались делать что-то вроде дрянных студийных ремейков, где всё в пастельных, приглушенных тонах и выглядит безопасно. Мы хотели – ну, режиссер хотел, – чтобы все было в крови. Кровоточило. Именно это слово он и использовал. Неукоснительно.

– А в оригинале ему было мало крови? – спрашиваю я.

От солнца у меня начинает болеть голова. Я не привыкла к головным болям. Я их не люблю.

На Лалабелль Рок большие солнцезащитные очки. Она может спокойно смотреть на меня, мне же приходится щуриться, чтобы разглядеть розовое пятнышко на белом халате, в который укутано ее тело, и ухоженные сады, что раскинулись позади нее, лазурь плавательного бассейна вдали и безупречно подстриженные изгороди. Здесь, за городом, очень красиво. Пейзаж мог бы стать отличной съемочной площадкой или фоном для картины – настолько здесь все идеально. Наверняка вокруг установлен забор, чтобы сохранять эту красоту нетронутой, но я его не вижу.

– В оригинале… – Она замолкает и постукивает ногтем цвета электрик по своему клыку. – Там многое только подразумевалось. Жестокость. Ответные выстрелы, элегантные брызги крови на стене. Детская рука, медленно роняющая игрушечный грузовик. Ну и так далее. Мы не хотели так делать. Мы хотели как можно больше реальности. Мы хотели создать нечто настолько ужасное, чтобы у зрителя возникло желание отвернуться. Но не получилось.

– Вы показывали убийства?

– Во всех жутких подробностях. Это действительно было отвратительно. И оригинально. Каждый ребенок умирал двадцать минут. Море крови. Что, естественно, раздражало, потому что, во-первых, остаются пятна, а во-вторых, она была съедобной, и детишки, естественно, слизывали ее, хотя предполагалось, что они мертвы.

По лицу Лалабелль проходит тень.

– Никогда не работай с детьми, – мрачно советует она мне. – Они думают, что все это понарошку. Они лишают актерскую игру всякого достоинства.

– Не буду, – обещаю ей я.

– Как бы то ни было, – со вздохом говорит она, – это должно было стать шедевром. Моим шансом на признание. Чтобы не играть жен, или робких секретарш, или тусовщиц. Чтобы не сниматься в этой высокобюджетной чуши с захватом движения, зеленым экраном и CGI[3] или озвучивать в эпизодах тролля Хихифырча.

– Уверена, ты была великолепна в этой роли.

– Критики были добры. – Лалабелль изящно пожимает плечиком и достает из кармана пачку сигарет и дешевую пластмассовую зажигалку. Сигарета зависает у ее рта; ее лицо обращено к раскинувшимся вокруг просторам. В это мгновение она действительно выглядит как кинозвезда Лалабелль Рок.

– «Медея» обещала стать моим освобождением, – говорит она с трогающей до глубины шекспировской серьезностью. – Но, похоже, она станет эпитафией моей карьере. Предварительные показы обернулись катастрофой. Самым настоящим бедствием, вот что говорит Спенсер.

– Фильм сочли агрессивным?

– Нет, – уныло говорит Лалабелль. – Хуже. Они сочли его скучным. В лучшем случае, забавным. Спенсер сказал, они хихикали, когда маленького Робби ударили топором.

– Сожалею.

– Думаю, искусство мертво, – но что теперь плакать по сбежавшему молоку…

Я сочувственно улыбаюсь, но в слова не вслушиваюсь. Смотрю на сигаретную пачку. Она лежит между нами, почти посередине. «Везучая девчонка» написано на ней черными буквами. В черной четкости шрифта есть нечто авторитарное.

Разве мне не подсказывают, что я везучая? Я задумываюсь. Или эти сигареты исключительно для девушек, которым уже повезло? Возможно, тебе везет еще больше, если ты куришь их.

– Он выходит на широкий экран через неделю, – говорит Лалабелль, причем деловым тоном, что неожиданно. – Мне нужны публикации в прессе. Что-то такое, что вызовет интерес. Что-то, что превратит фильм из позора в культовый хит. Во всяком случае, так говорит Спенсер. И вот тут на сцену выходишь ты.

– Я? – удивленно спрашиваю я.

– Конечно, – говорит Лалабелль. – Разве тебе не интересно, зачем ты здесь? Почему я выбрала тебя?

Я хлопаю глазами. До этого момента я таким вопросом не задавалась. Внезапно меня охватывает неприятное чувство, что что-то тут неправильно.

– И сколько мы уже сидим тут? – спрашиваю я.

Лалабелль Рок бросает на меня холодный взгляд поверх темных очков.

– Всю твою жизнь, – говорит она. – Двадцать минут, если тебе нужно точнее. Ты же знаешь, кто ты такая, верно?

Я снова хлопаю глазами и смотрю на свои ногти цвета электрик. Шевелю пальцами, и мне кажется, что при движении ногти оставляют за собой синий след. Головная боль достигла кульминации и стала невыносимой.

– Я Лалабелль, – говорю я. – Лалабелль Рок.

Лалабелль сочувственно улыбается и несколько раз легонько хлопает меня по руке.

– Одна из многих Лалабеллей Рок, – поправляет она. – А я та самая Лалабелль Рок. Покури. Помогает.

– Я не курю, – говорю я. – Это плохо для цвета лица.

– Да, – с едва заметным нетерпением в голосе говорит Лалабелль. – Я не курю. Мне надо заботиться о своей карьере. И о здоровье. И об обложках для журналов. Можешь делать что угодно.

Я беру сигаретную пачку и надрываю обертку. Неловкими пальцами вытаскиваю идеально гладкую сигарету и неуклюже вставляю ее в рот. Трижды пытаюсь добыть огонь из зажигалки, и в конце концов Лалабелль со вздохом забирает ее у меня. Она выхватывает у меня сигарету и достает еще одну из пачки. Зажав обе между губами, уверенно чиркает зажигалкой, и на мгновение в ее темных очках отражаются два язычка пламени.

– Вот, – говорит она, передавая одну сигарету мне. – Вдохни. Ты скоро освоишься. Все привыкают.

– Кто все? – спрашиваю я, и сигарета, торчащая из моего рта, дергается вверх-вниз.

– Другие Портреты. На данный момент у меня набралось достаточно. Ты будешь тринадцатой.

– Не повезло, – бормочу я, пытаясь понять. – Я не… думаю… я…

– Вдохни.

Я делаю, как она говорит, и дым заполняет мой рот, устремляется в горло и цепляется за миндалины. Я чувствую, как он густым черным смогом проникает в легкие. Мне становится страшно. Я кашляю, меня начинает тошнить, на глаза наворачиваются слезы.

– Ой, пора взрослеть, – говорит Лалабелль, закатывая глаза. – От капельки дыма никому вреда не будет. Вдохни, задержи дыхание и выдохни.

Мне не хочется, но она наблюдает за мной, барабанит пальцами по столу – цок, цок, цок. С третьей попытки у меня все получается, однако руки дрожат.

– Ну что, вспомнила? – наконец спрашивает Лалабелль.

Кажется, она овладела собой. Сейчас она мне даже улыбается, как будто я ребенок, который старается изо всех сил. Она делает глоток.

– Наверное, – говорю я и старательно думаю об этом.

Мои воспоминания состоят из двух слоев. Я отчетливо помню розовое пятнышко на халате Лалабелль. Я помню, как стеклянный стол сверкает на солнце. Я помню «Медею». Я помню, как мне советуют никогда не работать с детьми. Я помню, как держу сигарету, девственно гладкую. И все эти воспоминания цветные. Я даже могу чувствовать их запах. От них пахнет клубникой лечебного напитка, сигаретным дымом и терпкими духами Лалабелль.

А под этими воспоминаниями есть другие, и они в цвете сепия. Плоские и без запаха, как фотография. Этих воспоминаний гораздо больше; они охватывают тридцать лет. Запас на целую жизнь. Я вижу два лица. И я знаю, кто это. Одно из них мамино. Другое папино. Я ничего к ним не чувствую. Эти воспоминания – как греза.

– Я выросла, – осторожно говорю я, ожидая от Лалабелль подтверждения, – в этой местности. Поэтому-то и купила этот дом. Поместье.

– Да, – говорит она. – Только ты не должна думать в таком ключе. Ты только сама себя запутаешь. Это я выросла в этой местности. Тебя выловили из чана в моем подвале. Что еще?

– Я… ты переехала в город.

– Да, – говорит она. – Хорошо.

– Ты актриса.

– Да.

– Ты так уже делала.

– Да. Двенадцать раз. Ты тринадцатая. Почему я создала остальных?

Я сосредоточенно размышляю, и сидящая по ту сторону стола Лалабелль улыбается. Улыбка не очень-то дружелюбная. Зубы – их слишком много – блестят, как маленькие мокрые камешки.

– Не знаю, – говорю я.

– Я создала их, потому что очень-очень занятая девочка, а количество часов в сутках ограничено. Я создала их, потому что не могу разорваться, а могу сделать многое. Я могу дать миру очень много.

– Да, – говорю я.

Головная боль стихает до низкого гула. Облака снова расходятся, и я морщусь от внезапно обрушивающегося на меня солнечного света.

– Почему я создала тебя?

Я отвечаю не сразу. Я знаю ответ, но не уверена в том, что это правда.

– Ты создала меня, чтобы убить их. Тех, которые были раньше.

– Избавиться от них, – поправляет она меня, но все равно кивает и, не отводя от меня взгляд, откидывается на спинку и делает большой глоток. Я вдруг понимаю, что от сигареты у меня пересохло во рту. Оглядываюсь в надежде, что поблизости маячит кто-нибудь из обслуги с кувшином чистой холодной воды.

Думаю, здесь, на вилле, много слуг. Поместье большое. Его трудно содержать, но оно стоит того из-за красоты и уединенности. Я думаю, думаю… Ведь приятно иногда уехать из города. Свежий воздух тонизирует. Все это знают. Разве не так? Когда я только купила это поместье, вся обслуга выстроилась в шеренгу, чтобы приветствовать меня. В моем воспоминании все лица пусты.

Наверное, они улыбались мне. Все улыбаются мне. Ей.

– Ты знаешь, почему я хочу списать их? – Лалабелль хмурится. – Кури дальше. Ты сыплешь пепел на стол.

Я делаю еще одну осторожную затяжку.

– Не знаю, – признаюсь я. – Это странно. Я многое помню, но не помню, зачем я создала их и как к этому относилась. Как получается, что я вижу все отчетливо, но не могу понять, что я насчет этого думала? Почему я не могу вспомнить?

Она пожимает плечами, уголок ее рта дергается.

– Я тоже не знаю. Я не очень хорошо понимаю технологию. Мне пытались объяснить, но объяснение было долгим и скучным. Воспринимай это как магию, так проще… В общем, я собираюсь избавиться от остальных, поскольку считаю, что маленькая смерть снова пробудит в людях интерес ко мне.

Последнюю фразу Лалабелль произносит таким небрежным тоном, что у меня на мгновение возникает желание бежать прочь.

– Об этом сообщат в новостях? – спрашиваю я. – Даже если умрет Портрет, а не реальный человек?

– Если только один Портрет, то, вероятно, нет. Какой-нибудь Портрет списывается ежечасно, особенно в Баббл-сити. А если все мои Портреты будут уничтожены за одну неделю? Вот это сенсация! Тем более если никто не будет знать, кто это делает. Серийный убийца с одной жертвой… Забавно!

– Значит, это секрет. У меня будет маскировка? – Возникает более важный вопрос, и я опускаю сигарету. – Кстати, а почему я? Наверняка у тебя есть кто-нибудь получше.

– Дорогая моя. – Лалабелль тянется через стол, чтобы забрать у меня окурок. Ее пальцы мягкие и холодные – я это чувствую в тех местах, где она касается моей руки. – Не глупи. Естественно, я хочу, чтобы это сделала ты. На свете нет никого, кому я доверяла бы больше. И, естественно, только мне разрешается убить меня же.

– Конечно, – бормочу я.

– Это не основная линия. Это лазейка. Во всяком случае, так говорят мои юристы. Хотя «Митоз» все равно может поднять шум… – Она изучает выражение на моем лице. – Не переживай из-за этого. Это не твоя проблема.

Затаив дыхание, я наблюдаю, как Лалабелль допивает напиток. Сигарета вспыхивает в последний раз и гаснет, иссякая. Когда она долгим выдохом выпускает дым через нос, как дракон, ее голова опускается. Плечи расслабляются.

После этого нам практически нечего сказать друг другу. Мы еще сидим какое-то время и обсуждаем погоду. Вероятно, Лалабелль это наскучило, потому что она достает свой телефон. Я смотрю на лужайку и на яркие пятна в розовом саду.

Еще одно прекрасное утро, думаю я, как, наверное, думали все, кто оказывался на моем месте раньше.

Телефон Лалабелль издает мелодичный звон, и, словно по вызову, из глубин дома материализуется слуга и склоняется над левым плечом Лалабелль. Он невысок, но держится как мужчина высокого роста. Одет в дорогой черный костюм, однако на нем он выглядит безлико. Во все времена его прическу сочли бы непримечательной. Ботинки начищены до блеска. Единственное, что не позволяет назвать его невзрачным, это борода, которая топорщится у его рта и спускается почти до черного галстука.

Викинг в деловом костюме, думаю я, причем не злобный, не интересный и не благородный. Викинг, который растворился бы в повседневном набеге войска на монастырь. Викинг, который не изменил бы ход событий.

– Готова? – спрашивает он.

Лалабелль щелкает языком и достает из кармана халата листок. Прищурившись, скребет ногтем по бумаге, издавая тихие скрежещущие звуки.

– Думаю, это всё, – говорит она через секунду, бросая листок на стол. Я пытаюсь читать вверх ногами, но успеваю разобрать только некоторые фразы («жизнь человека священна, доверяй инженеру»), прежде чем Лалабелль взмахивает рукой. – Иди. Забирай ее.

Я думаю, что это относится ко мне, поэтому быстро встаю, но за что-то цепляюсь и опираюсь на стол, чтобы не упасть. А потом ощущаю неуютный ветерок у ног и, опустив взгляд, вижу, что на мне белый махровый халат. Подношу руку к голове и чувствую под пальцами шелковистую ткань, а не волосы.

Машинально я проверяю, есть ли розовое пятнышко на лацкане, однако ткань девственно чиста. Я оглядываю с ног до головы Лалабелль, которая одаривает меня ослепительной улыбкой. Все уже началось, понимаю я. Мы отдаляемся друг от друга.

– Ну, – говорит Лалабелль, и я по ее виду догадываюсь, что она не знает, что сказать. – Удачи, наверное.

– Я увижу тебя, когда все будет сделано? – спрашиваю я.

Лалабелль начинает качать головой, потому вдруг передумывает и кивает.

– Может быть, – решительно говорит она. – Даже наверняка. Забирай сигареты.

Я беру пачку и иду вслед за Викингом. В полумраке дверного проема в последний раз оборачиваюсь.

Она уже обнаружила розовое пятнышко на халате и стирает его рукавом. На ее лице выражение полного опустошения. Думаю, она забыла обо мне, но тут Лалабелль поднимает голову.

– Я действительно старалась, чтобы все было просто, – говорит она. – Ты же понимаешь, да?

Прежде чем я успеваю ответить или кивнуть, Викинг берет меня за локоть и уводит в дом.

В этот момент Лалабелль теряется для меня навеки.

Глава 1. Маг

Одна рука Мага поднята к небесам, другая указывает вниз, на землю. Он – мощный проводник между мирами, и все, в чем он нуждается для своей работы, разложено перед ним. Вот-вот начнется нечто очень важное. Вокруг него пробуждаются к жизни странные цветы.

Меня приводят в маленькую гардеробную, отделанную в бежевых тонах, и я снова вижу ее, на этот раз в зеркале.

Ростом она примерно шесть футов. Когда я развязываю шелковый шарф, по моим плечам упругим платиновым водопадом рассыпаются ее волосы. Идеальные локоны хрупки на ощупь. Я распахиваю халат. Под ним тело Лалабелль обнажено и идеально чисто. Я поворачиваюсь и изучаю ее под разными углами. Изгиб ее колен, тонкость кости, изящество щиколоток и запястий – все это в полной мере соответствует требованиям. Выглядит она так, будто ее сконструировали опытные и внимательные к деталям специалисты. Я подношу ее руку к носу и нюхаю. Кожа слегка влажная и абсолютно без запаха.

Это не совсем ее тело. Кое-чего не хватает.

Ладони у меня гладкие, как у младенца. Даже еще глаже. Кто-то когда-то сказал мне – нет, кто-то однажды сказал Лалабелль, – что важно помнить о том, что Портреты не люди. Поэтому у них нет линий на руках. Для всеобщего душевного спокойствия.

Вспомнив об этом, я наклоняюсь поближе к зеркалу и сильно щиплю себя за щеку. Больно, но отметины не остается.

Я просто фотокопия оригинала. Хотя издали может показаться, что текст написан собственноручно, при ближайшем рассмотрении разницу разглядеть несложно.

Викинг терпеливо ждет в углу, когда я закончу осмотр. Он смотрит в сторону, на маленькую картину на стене. Я наблюдаю за ним в зеркало и гадаю, то ли он не хочет смущать меня, то ли ему просто скучно. А может, это преданность Лалабелль. Ведь нескромно видеть своего босса голым. А может, он слишком часто видел ее такой. Если точнее, двенадцать раз. Разглядеть картину мне мешает его черный силуэт. Я представляю, что это открытое всем ветрам побережье.

– Что дальше? – спрашиваю наконец, и он молча указывает на стопку одежды на кресле.

– Майка поло? – критически замечаю я, перебирая предметы в стопке. – Брюки цвета хаки? Почему я должна надевать спортивные штаны?

– Они защитят твои ноги, – бесстрастно отвечает он. – Тебе придется бегать.

Я хмурюсь и надеваю брюки. Когда снова смотрю в зеркало, Лалабелль больше не похожа на соблазнительную кинозвезду. Она похожа на человека, который носит практичную обувь.

– Вот, – говорит Викинг, протягивая шляпу и облегающие солнцезащитные очки. – Надень. Собери волосы.

– Это маскировка? – спрашиваю я. Мне хочется произнести слово «костюм», и я вынуждена напомнить себе, что я больше не актриса.

– Твоим глазам нужно время, чтобы привыкнуть.

Разумно. В чане наверняка было темно.

Когда смотрю в зеркало в третий раз, я вижу, что на меня пустыми глазами смотрит стройная женщина среднего роста. Единственное, что намекает на Лалабелль, это рот. Меня вдруг охватывает страх, что от сигареты уже начали желтеть отбеленные за бешеные деньги зубы. А надо ли мне переживать из-за этого? Я делаю шаг вперед и, гримасничая, принимаюсь вглядываться в зубы. И тут рядом со мной возникает Викинг.

– Хватит, – строго говорит он. – Пора идти.

Когда мы уходим, я вижу, что на картине изображен большой и довольно уродливый голубой глаз.

Крепкой рукой обхватив мое плечо, Викинг ведет меня по комнатам и коридорам, вверх по лестницам и через арки, уверенно пересекая открытые переходы между зданиями. Даже в солнцезащитных очках мне приходится щуриться от света. Я мельком успеваю увидеть со вкусом оформленные лиловые комнаты, стальные кухонные прилавки, стеклянные стены, за которыми простираются акры кислотно-зеленой травы. Везде царит безжалостная чистота и полностью отсутствуют признаки жизни. Здесь стерильно, как в воздушном шлюзе.

Викинг не разговаривает. Мне становится интересно, привык ли он проводить такие скоростные экскурсии. Я хочу спросить у него, что думали другие. Если они тоже хотели остаться тут.

В общем, я тоже молчу. У меня на подкорке записано не общаться с прислугой. Не потому, что я хочу быть грубой, а просто потому, что это утомительно – постоянно вести светские беседы в своем же доме, куда ты приезжаешь, чтобы оказаться подальше от людей.

Я понимаю, что получила эту мысль в наследство, но, как и куртка с чужого плеча, она не становится менее уютной.

В освещенном до боли ярким светом лифте мы стоим вплотную друг к другу и спускаемся вниз.

– Вот, – говорит Викинг. Я поворачиваю голову и вижу, что он протягивает маленький пластмассовый контейнер.

Я беру его и едва не роняю – контейнер оказывается неожиданно тяжелым. Откидываю две защелки. Внутри пистолет, лежащий в гнезде из черной пены.

Я продолжаю смотреть на пистолет, и тут рядом раздается мелодичный звон – двери лифта открываются. Перед нами подземная парковка, которая тоже слишком ярко освещена. Я понимаю, что это наш конечный пункт назначения, однако ни один из нас не двигается вперед.

– Там есть глушитель, – тихо говорит мне Викинг. – И патроны. Ты умеешь стрелять из него.

– Да, – слышу я свой голос. Думаю, умею. А она злая, эта штука. И так красиво сработана… Изящество линий наводит меня на мысли о теле Лалабелль.

Викинг смотрит на меня, но мой взгляд устремлен вперед.

– Портреты принадлежат своему создателю, оригиналу. Воспринимай это как авторское право. Лалабелль уполномочила тебя избавиться от других Портретов. Это разрешено. Если ты выведешь из эксплуатации Портрет кого-то другого, это будет незаконным уничтожением имущества. Если ты убьешь человека, это будет убийство. Даже не помышляй о том, чтобы сделать что-то такое. – Его голос убаюкивает, почти как колыбельная. Слова звучат ритмично. Знакомо. Наверное, он давно отрепетировал эту речь, думаю я.

– Не буду, – говорю я.

– Ты не сможешь, – поправляет Викинг и передает мне маленький серебряный кругляшок на короткой цепочке.

– Что это?

– Твой ключ, – говорит он. – Твоя машина в третьем отсеке.

Я влюбляюсь в нее, как только вижу. Она до ужаса уродлива. Бездушное белое чудовище, а не машина.

В ней нет ничего примечательного или человеческого. Она выглядит опасной, как работающий на полную мощность завод или как акула в открытом море. И быстрой. Я подхожу поближе, я настороже, но стараюсь не показывать этого. Как любое животное, думаю я, она почувствует мою панику и набросится. Кладу руку на ее крыло и представляю, как буду давить на педаль газа. Представляю, как подо мной будут шуршать покрышки. Представляю, как буду пролетать на красный свет и гудеть всем. И вдруг я понимаю, что все эти мысли доставляют мне удовольствие. Не помню, чтобы Лалабелль любила быструю езду. Я вообще не помню, чтобы она часто водила машину.

– Это полный автомат, – говорит Викинг и открывает дверцу.

Я сажусь на водительское место, бросаю очки и пистолет на пассажирское сиденье и оглядываю кожаный салон. Пахнет так, будто машина только что сошла с конвейера, и я чувствую к ней прилив нежности, как к родному существу.

– Как она работает? – спрашиваю я. Никаких кнопок нет, и отделанная орехом приборная панель абсолютно плоская.

Викинг наклоняется мимо меня и прикасается к панели. Потайной шов расходится и обнажает стеклянный экран. Из темноты выплывают зеленые слова.

«Добро пожаловать, – написано на экране. – Куда едем сегодня?»

– У нее есть ручное управление? – с надеждой спрашиваю я.

– Только на экстренный случай, – говорит Викинг и нажимает на маленькую скрытую кнопку под приборной панелью.

Наружу выезжает еще одна панель, и со щелчком раскладывается рулевое колесо. Я опускаю голову и смотрю вниз, где из ниши уже вылезли две педали.

– Водить-то я буду сама, – говорю я и улыбаюсь ему, как я надеюсь, снисходительной улыбкой.

– Попробуй, – говорит он. – Но машина вряд ли тебе позволит. Ручное управление существует только для душевного спокойствия пассажиров.

– Гм. – Мне вдруг поскорее хочется уехать. – Это всё?

– Почти, – говорит он, и впервые за все время щетина вокруг его рта складывается в некое подобие улыбки. Я устремляю на него встревоженный взгляд. К моему облегчению, его лицо неподвижно. Может, он просто щелкнул челюстью.

– Что? – раздраженно говорю я. – Что еще?

– В бардачке бювар[4]. Там вся информация, чтобы отследить всех остальных и разобраться с ними. Я уже ввел первый адрес, но после этого тебе придется вводить пункт назначения самой. Если понадобится связаться с нами, будешь делать это через систему сообщений на приборной панели. Если будет заканчиваться энергия, найдешь «Топэль» в мини-холодильнике.

– Топливо? Для этой машины?

– «Топэль». Это торговая марка. Это то, что дает тебе силу.

– Я его ем?

– Это то, что дает тебе силу, – повторяет Викинг. Звучит как девиз.

– Отлично, – говорю я. – Ладно, пусть так.

Я закрываю дверцу у него перед носом, надеваю очки и тыкаю пальцем в мерцающий экран на приборной панели. Мне сообщают, что я могу выбрать любую музыку; что я могу сделать телефонный звонок, если надо, или отправить сообщение по электронной почте. Мне рекомендуют хорошие рестораны в округе и вдохновляют цитатой дня.

«НЕ ДУМАЙ, ПРОСТО ДЕЛАЙ».

– Ладно, – говорю я и прокручиваю экран вниз.

Я узнаю, что снаружи солнечно, что температура двадцать семь градусов, что движение довольно свободное, что сегодня Международный день борьбы с ядерными испытаниями и что в этот день умер Улисс С. Грант, родилась Ингрид Бергман, а «Битлз» дали свой последний концерт – правда, все это в разные годы. После того как мне выдается вся эта информация, меня снова спрашивают о том, куда ехать.

Я устанавливаю свои предпочтения на «быстро». Со щелчком оживает двигатель. Я откидываюсь на спинку и жду.

И жду.

Через какое-то время Викинг вежливо стучит в окно. Я нажимаю кнопку и на дюйм опускаю стекло.

– Ты должна застегнуть ремень безопасности, – говорит он. – Иначе машина не двинется в места.

Я киваю и начинаю закрывать окно, но он хватается на край стекла и останавливает его.

– На полпути к Баббл-сити есть кафе. «У тети Джулии». Там подают три вида мороженого.

– И?..

– Мне надо знать, какое вкуснее.

Я хмурюсь, глядя на него.

– Это нужно Лалабелль?

– Нет. Мне. – Он лезет в нагрудный карман и достает несколько хрустящих банкнот.

Я наблюдаю за его лицом, но по нему ничего нельзя прочесть, и через секунду я выхватываю у него банкноты и одновременно застегиваю ремень. Едва замок щелкает, машина трогается с места. Викинг поднимает руку, но я просто киваю. Мои пальцы крепко сжимают деньги.

Снаружи ярко сияет солнце; оно сразу заполняет салон жаром и светом, едва я выезжаю из гаража. Система автомобиля изо всех сил пытается этому противостоять, стекла темнеют до серого оттенка, начинают крутиться невидимые вентиляторы, однако я все равно на какое-то время чувствую себя ослепленной. Передо мной гравиевая дорога, обрамленная высокими живыми изгородями, и по мере того как машина набирает скорость, высокие металлические ворота на другом конце дороги становятся все ближе и больше.

Я, шипя, оглядываюсь на виллу.

Я не хочу уезжать! Я хочу закричать: «Лалабелль! Не заставляй меня уезжать!»

Машина увеличивает скорость, и из-под колес летит гравий. Я еду все быстрее и быстрее. Ворота все еще плотно закрыты. На секунду мне кажется, что какой-то скрытый механизм заклинило и мое путешествие закончится здесь, в самом начале, грудой искореженного металла и огнем, однако в последний момент ворота разъезжаются и я без всяких церемоний вылетаю в мир.

Вся зелень остается позади, в поместье. Когда я оглядываюсь, вижу только верхушки обстриженных деревьев над пыльной бетонной стеной. Чем дальше я уезжаю, тем больше поместье напоминает крепость, гигантскую и неприступную.

Асфальт под колесами ровный, и хотя на дороге вполне могли бы уместиться три полосы движения, все полотно в моем полном распоряжении – единственная прямая линия, конца которой не видно. Следующий час я провожу на сиденье, подтянув ноги к груди и уткнув лицо в колени.

Это странно – узнавать свое тело, которое одновременно и хорошо тебе знакомо, и абсолютно ново. Я решаю, что разумно начать с базовой механики, и некоторое время занимаюсь дыхательной практикой и вслушиваюсь в биение сердца. Когда мне это надоедает, принимаюсь перебирать музыкальные каналы. Распаковываю пистолет и прикручиваю к нему глушитель. Я бы с радостью попрактиковалась в прицеливании, но в машине мало места, хотя салон и рассчитан на пятерых.

Вытряхиваю сигареты на соседнее сиденье и считаю их (восемнадцать). Очень осторожно, чтобы не помять или не порвать, убираю их обратно в пачку. Когда пропадает интерес и к этому занятию, наконец заглядываю в бардачок.

Громким словом «бювар» называется серая папка формата А4 с двенадцатью прозрачными карманами. Одни карманы пухлые и набиты бумагами; в других только по листку.

Я просматриваю содержимое. Цели пронумерованы, но я не знаю, по возрасту ли. Дат никаких нет, и я не представляю, когда кто был создан. Это почему-то беспокоит меня, но я пока отмахиваюсь. Возможно, со временем какая-то система и выявится.

Сведения по моей первой цели занимают едва ли полстранички.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД: ПРОКЛ78912313

ТИП СТАНДАРТНЫЙ. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Автобусная остановка перед съездом с А21 на М73.

КОНТРОЛЬ: (ОТСУТСТВУЕТ)

Изумрудно-зелеными чернилами Лалабелль сделала приписку в нижнем левом углу страницы: «Создала ее, потому что в понедельник у меня была депрессия. Надоело встречаться с друзьями на бранчах. Два дня назад собиралась списать ее, но забыла».

Машина сообщает мне, что в пункт назначения я прибуду в одиннадцать тридцать пять. То есть ехать еще два часа. Я устраиваюсь так, чтобы смотреть в окно.

Смотреть не на что, кроме плоского оранжевого кустарника. Он простирается по обе стороны до самого горизонта, где небо давит на него, как большой голубой молоток.

Я пытаюсь увеличить скорость, но машина не разрешает. Пытаюсь переключиться на ручное управление; руль вылезает, однако на его вращение машина никак не реагирует. Я чувствую себя ребенком, которому дали в руки игрушечный телефон. И некоторое время делаю вид, будто веду машину с помощью отключенных приборов. Давлю на газ, на тормоз, перестраиваюсь.

Машина все это терпит, а потом убирает педали. В жужжании механизмов я слышу осуждение.

– Бип-бип, – шепчу я в пустоту.

Во рту все еще сухо. Открыв мини-холодильник, я вижу ряды пластмассовых бутылок с надписью «Топэль» под мультяшным бело-желтым цветком. Откручиваю крышку и робко делаю глоток. Густая безвкусная жидкость оставляет ощущение, будто рот покрыт налетом.

Так что я не могу не заехать в кафе, когда оно появляется в поле зрения.

Это одинокое прямоугольное здание на обочине – первый признак жизни с того момента, как я отправилась в путь. Со щита над головой радушно улыбается пожилая женщина в розовом фартуке, в руке у нее ложка и миска, над которой поднимается пар. «Кафе «У тети Джулии», – читаю я, и мы заезжаем на парковку.

Когда двигатель машины выключается, дисплей с упреком пищит и сообщает, что задержка более чем на тридцать минут изменит время прибытия. Я в сердцах хлопаю дверью, хотя надобности в этом нет. Мои шаги сопровождает чирканье кроссовок по сухой земле. В воздухе стоит пыль, которая оседает на языке и имеет слабый привкус эвкалипта.

Кафе маленькое, приземистое и серое, однако у входной двери в ящиках растут маленькие фиолетовые цветы. Моя машина единственная на парковке, и я гадаю, где живет тетя Джулия, чтобы каждый день приезжать сюда. На маленькой неоновой вывеске в окне написано «Открыто 24/7».

Внутри почти пусто, если не считать тощего парня-гота в кабинке у окна. Парень одет в кожаную куртку и с жадностью поглощает яблочный пирог со взбитыми сливками. Когда я иду мимо него в туалет, он не поднимает головы и только ниже склоняется к тарелке.

Я делаю дела и умываюсь холодной водой. Кожа на ощупь слегка скользкая. Наверное, это затяжной эффект от пребывания в чане. Беру бумажное полотенце и тру лицо, пока не начинает колоть кожу. Я испытываю удовлетворение, это приятно – избавиться от остатков амниотического состояния.

Когда я выхожу из туалета, от парня остается только грязная тарелка и мятая салфетка. Я слышу голоса, доносящиеся из кухни, и мне становится интересно, не тетя ли Джулия самолично помешивает там свой суп в большом котле. Я звоню в звонок на прилавке, и через секунду через вращающуюся дверь в зал выходит угрюмого вида мужчина.

– Да?

С его футболки мне улыбается тетя Джулия. На ее лице пятна от желтка.

– Мороженое, – говорю я. – У вас три вкуса.

Он хмыкает.

– Черника, «смерть от шоколада»[5] и сарсапарилла[6].

– По шарику каждого.

Пока он укладывает шарики в бумажный стаканчик, я рассматриваю открытки на стойке у прилавка. Есть несколько видов пустыни, перекати-поле, драный стервятник, но в основном Баббл-сити, снова и снова. Сияющие башни на фоне голубого неба. Статуя святой на высоком холме. Ночной вид со стороны долины. Здесь нет ничего, что не видела бы Лалабелль, но ощущение все равно странное. Как будто тоскуешь по дому, который видел только по телевизору.

Я беру одну открытку со стилизованной мультяшной картой и надписью под ней «Тебе жаль, что ты не здесь». Я кладу ее на прилавок, и ее считают вместе с мороженым.

Снаружи парень-гот сидит по-турецки на капоте моей машины и одной рукой прокручивает экран телефона. Когда слышит, как звякает колокольчик на двери, он поднимает голову и сползает с капота. Его глаза скрыты за идеально круглыми темными очками.

– Твоя машина? – спрашивает он. Голос у него высокий и пронзительный.

Я молча смотрю на него и в задумчивости отправляю в рот кусочек черничного. Это же очевидно, что машина моя. Она единственная на парковке.

– Ты едешь в Баббл-сити? – спрашивает парень.

Видно, что он обливается потом, и мне даже немного жаль его. Тяжело быть в черном в такую жару.

– А что? – спрашиваю я.

– Ну, просто интересно, в смысле, я подумал, может, подвезешь?

От черничного мороженого остается сладковатый химический привкус. Я хмурюсь и перехожу к сарсапарилле.

Мой потенциальный попутчик переминается с ноги на ногу и краснеет. В ярком солнечном свете видно, что его волосы покрашены кем-то неопытным: под черным виднеются оранжевые корни.

– Дело в том, – говорит он, – что в настоящий момент я не при деньгах. Но я мог бы прочесть твою ладонь.

Зажав зубами пластиковую ложечку, я подхожу к нему поближе и протягиваю руку так, чтобы он видел гладкую, безликую ладонь. Парень вынужден наклониться, и очки едва не сваливаются с его носа, но он задвигает их на место.

– О, – говорит он, сникая. – Так ты Портрет.

Я киваю и передвигаю ложечку из одного угла рта в другой.

– Ну, тогда ты, наверное, большая шишка.

Я снимаю свои очки и подмигиваю ему. Он тупо смотрит на меня.

– Не узнаешь? – спрашиваю я и даю ему подсказку. – Ты кино не смотришь?

Гот пожимает плечами и чешет затылок.

– Там, где я вырос, нет кинотеатра, а мои родители ужасно строгие…

Я склоняю голову набок.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать пять, – излишне поспешно отвечает он. Должно быть, думает, что я родилась вчера. Он ошибся на один день.

Я удивляю себя тем, что издаю короткий смешок.

– Я подвезу тебя, – говорю. – Залезай.

Парень забирается в машину, и на его лице отражается тревога. Интересно, спрашиваю себя я, сколько он ждал, когда появится кто-нибудь, кого можно попросить подвезти. Красные пятна на его скулах не исчезают, а когда он видит салон, его подведенные карандашом глаза широко распахиваются. Если он и под впечатлением, то хорошо владеет собой и ничего не говорит, однако я замечаю, что садится он осторожно, как будто боится прикасаться к обивке.

Мы выезжаем на шоссе, и когда «Тетя Джулия» уменьшается до пятнышка в зеркале заднего вида, я откидываюсь на спинку своего сиденья и сжимаю бумажный стаканчик, наблюдая, как голубое, коричневое и оранжевое проникают друг в друга.

– Итак, – говорю я, – тебе надо куда-то конкретно?

– Просто в Баббл-сити. Там живет мой мастер.

Я кошусь на него и спрашиваю себя, правильные ли выводы сделала, основываясь на серебряных цепях и черной коже.

– Твой мастер?

– Мой учитель, – говорит парень, и выражение на его лице до боли серьезно. – Я еду в Баббл-сити учиться у него. Я пять лет был у него подмастерьем, но мы ни разу не встречались вживую. Это так здорово!

– Понятно.

Я слушаю его невнимательно – печатаю сообщение Викингу. «Смерть от шоколада». До чего же бессмысленное занятие! Шоколад – это единственная сладость, которую позволяет себе Лалабелль.

– И чему он тебя учит?

– Ну, пока только основам. Толкованию снов. Гаданию. Манифестации цели. Паре заклинаний. Астрологии.

– Магии? – Я стараюсь, чтобы в голосе не звучало слишком много сомнения. – Ты сказал, что никогда не встречался с ним вживую. Он учил тебя через астральную проекцию? Или во сне? Или как-то еще?

– Нет. По видеочату. Это был онлайн-курс. Но когда я приеду в город, у нас начнется реальная работа.

– А что это? – спрашиваю я.

– Ну, сначала мне нужно приступить к чтению древних текстов. Потом он позаботится о том, чтобы найти мне слугу-эльфа, который исполнял бы мои поручения. Если повезет, через год я смогу вызывать ангелов, выходить за пределы своего материального тела и вспоминать все мои прошлые жизни.

– А у тебя их много? – со скепсисом говорю я.

За свою жизнь Лалабелль встречалась только с двумя, кто называл себя магами. Первый был вместе с ней на одном ночном ток-шоу и правильно отгадал, что у нее в сумочке. Второй присутствовал на праздновании дня рождения ребенка одного важного политика. Ни один из них не упоминал об ангелах.

– У всех много, – с жаром говорит парень. – Мой мастер говорит, что души бесконечно переходят из тела в тело. Поэтому некоторые люди кажутся очень старыми даже в детстве. А другие – новички, у них всего три или четыре жизни. У лучших магов очень старые души. Между нами… – Он понижает голос и тревожно смотрит на меня большими глазами. – Думаю, я новичок. Потому что плохо понимаю, что происходит.

Его голос все такой же пронзительный, но сейчас это меня не раздражает.

– Я знаю, что ты чувствуешь, – признаюсь я. И улыбаюсь ему.

Он робко улыбается в ответ.

– Знаешь, а я раньше не встречался с Портретами.

– Я тоже.

– Ты единственный, что она сделала?

– Нет, – говорю я и прикидываю, сколько можно рассказать ему. У меня ощущение, будто я уже нарушила правила тем, что пустила его в машину. Но ведь он даже не знает, кто такая Лалабелль. – Я тринадцатая.

В его глазах зажигается огонек.

– Тринадцатая! – восклицает он. – Счастливое число!

– Разве? Мне казалось, оно несчастливое, – говорю я, и парень энергично мотает головой.

– Только для званых обедов. – Я бросаю на него взгляд, и он откашливается, вид у него взволнованный. – Ну, в том смысле, когда тринадцать гостей. Иуда тринадцатым пришел на тайную вечерю. А еще Локи. В скандинавских мифах. Он последним пришел на пир. Но тринадцать – это счастливое число.

– Ты в этом уверен? – спрашиваю я, прищурившись и глядя в зеркало заднего вида. Там, позади нас, что-то движется по дороге. Слишком крупное, чтобы быть обычной машиной.

– Ну, в календаре майя тринадцать лунных месяцев, – продолжает мой попутчик, счастливо не подозревая о том, что я отвлеклась на другое. – В иудаизме мужчиной становятся в тринадцать. В зодиаке тринадцать созвездий. Тринадцать сокровищ Острова Британия[7], а рядом с королем Артуром, который спит на Авалоне, двенадцать рыцарей. И во всех германских языках это первое составное число…

– Угу, – говорю я и оглядываюсь. Теперь я вижу, что это минивэн, чья белая краска сияет на солнце. Он поднимает за собой пыльное облако. Я ставлю на пол стаканчик с мороженым.

– Конечно, все это совсем не счастливое, – радостно продолжает мой попутчик. – Но с математической точки зрения счастливое. Это естественное число в последовательности, сгенерированной решетом.

– Решетом? – Мы уже едем с той скоростью, которую машина разрешила мне включить, однако я все равно давлю на кнопки – так, на всякий случай.

– Ну, решетом Эратосфена[8].

– Он тоже маг? – говорю я. Я слушаю его рассеянно. Минивэн почти рядом. Теперь я вижу эмблему на капоте. Желто-белый цветок. Это значит что-то важное.

Я видела его раньше. Лалабелль раньше видела.

– Гм, – говорит Попутчик. – Твоя машина что-то тебе говорит.

На приборной панели из мрака выплывает белый текст:

«Представитель власти просит вас остановиться в соответствии с законом GZ28999 ДЕЛЬТА. Если вы решите, что данная остановка была напрасной/опасной/незаконной, пожалуйста, сообщите нам об этом, как только продолжите свое путешествие».

– Что за… – начинает говорить Попутчик, но я лишь мотаю головой, плотно сжимая губы. Машина сбрасывает скорость и съезжает к обочине.

– У нас проблемы?

– У тебя всё в порядке, – говорю я.

Я знаю это наверняка, и более того, знаю, где видела этот цветок. Если б его не было, я прочитала бы надпись на боку минивэна.

«Митоз».

Второй раз за день мне суждено увидеться со своим создателем.

Минивэн останавливается рядом с нами, и некоторое время между машинами клубится пыль. Потом со щелчком отъезжает боковая дверь, и из салона появляются двое. Один из них – пожилая женщина в костюме и жемчугах и на шпильках, которые совсем не подходят для того, чтобы ходить по обочине. Кажется, она и сама это поняла, если судить по выражению на ее лице; ступает очень осторожно, локтем прижимая к себе висящую на плече компьютерную сумку. Я через закрытое окно слышу, как она чертыхается.

В спутниках у нее крепкий мужчина с закатанными рукавами. Он несет серебристый чемоданчик, и в поверхности этого чемоданчика отражается солнце. Едва я вижу этого мужчину, мне тут же хочется доверять ему.

– Кто… – спрашивает Попутчик.

– Это инженер, – говорю я и отстегиваю ремень. Рука сама тянется к кнопке опускания стекла. Когда они подходят к нам, салон машины уже заполнен горячей пылью, от которой у меня пересыхают рот и нос.

– Полагаю, вы Лалабелль Рок, – инженер улыбается мне и кладет одну руку на крышу машины.

Я киваю, и он смотрит мимо меня на Попутчика, а потом присвистывает и выпрямляется. Я слышу стук по крыше, а потом звук открываемых металлических застежек.

– Лалабелль, Лалабелль… – бормочет женщина себе под нос, достает из сумки тонкий планшет и что-то просматривает в нем. – Какой номер модели? Что-то я не вижу новых в системе.

– Подождите минутку, – говорит инженер, и у него что-то звякает в руках. Под тем углом, что я смотрю на него, он кажется мне обезглавленным. Мне виден только его галстук, желтый с маленькими уточками.

– Гм, – говорит Попутчик. – Прошу прощения, а что происходит?

– Ой, извините, – говорит женщина и заглядывает в салон. – Вам не о чем беспокоиться. Если она не пройдет проверку, мы вас подвезем. Это вы сделали тот звонок?

Я оборачиваюсь; вид у Попутчика озадаченный.

– Какой звонок?

– Касательно нее, – говорит женщина и хмурится. – А знаете, она не выглядит подделкой. Моя сестра любит Лалабелль Рок. Она заставила меня смотреть тот фильм с пчелиной фермой тысячу раз, наверное…

– Без обид, Конни, – говорит инженер и садится на корточки. Когда он встает, в руке у него серебристый инструмент. – Но это по моей части, не по твоей. Лицом ко мне. Не моргать.

– Эй… – слышу я голос Попутчика, однако доверяю инженеру, поэтому поворачиваюсь лицом к окну.

Он поднимает свой инструмент, и на мгновение перед моим левым глазом появляется трехдюймовое острие. Раздается тихий щелчок, я вижу алую вспышку. Затем инженер отходит, возвращается к своей коллеге.

– П-РОК-Л. Семь, восемь, девять, шесть, один, три, один, три.

– «Эл» как Эхо, Лима[9]?

– Л как в Лалабелль. Прекрати, Конни.

– Это жара. – Она заканчивает печатать в своем планшете и щурится от бликов экрана.

Я чувствую, как мне на предплечье ложится рука. Поворачиваюсь и вижу, что Попутчик хмурится.

– Ты в порядке?

Я медленно киваю. Все вокруг кажется замедленным. Когда я моргаю, у меня за глазами появляется та же алая вспышка.

– Ага! – восклицает женщина. – Нашла ее. Вероятно, они только что закончили регистрацию.

– Чуть не попалась… Ей уже три часа от роду. Можешь написать им, чтобы в следующий раз они не тянули? Если б мы проверяли не так тщательно…

– Знаю-знаю.

– Мне совсем не хочется, чтобы Майк отвинтил мне башку за то, что я вернул к заводским настройкам не тот Портрет.

– Ладно, но я не хочу увязнуть в битве по электронной почте с командой акул-юристов какой-нибудь знаменитости. Господи, Луис, как будто мне мало того, что я пытаюсь быть в курсе всего этого дерьма…

– Прошу прощения, – говорит Попутчик.

– Ну что, теперь это по твоей части, так что…

– Прошу прощения! – повторяет Попутчик. На этот раз они замолкают и поворачиваются к нему.

– О, да, вы можете ехать, – говорит инженер. – Она прошла проверку.

– Что вы делали? Вот той штукой?

– Успокойтесь, мы просто проверили ее код. Он отпечатан на тыльной стороне глазного яблока. Но я уже сказал, что она прошла проверку.

Попутчик открывает рот, но женщина поднимает вверх планшет, ее лицо приобретает суровое выражение. Выбившиеся из пучка волосы прилипли к ее лбу.

– Послушайте, молодой человек. Мы высоко ценим ваше беспокойство, но у нас в кузове три не прошедших проверку футболиста и одна Джинджер Роджерс, сляпанная так плохо, что уже начинает пованивать из-за жары. Если вы переживаете за свою подругу, советую вам почитать раздел «Мораль и нравственность» на нашем сайте. И передайте ее оригиналу, чтобы она в следующий раз заполнила все бумаги.

– Подожди, Конни. Выбери цвет, – говорит мне инженер, показывая экран с образцами цветов. Все еще не в себе, я наугад тыкаю на красный.

Он коротко кивает коллеге.

– Она в порядке.

– Хорошего дня, – говорит женщина, и они уходят.

У двери минивэна инженер подает ей руку, но она отталкивает ее. Спустя минуту минивэн превращается в пыльное облако.

Машина трогается с места, как будто ничего не случилось. Мы сидим в полном молчании, и ко мне постепенно возвращается острота мышления. Навеянное химией странное ощущение спокойствия исчезает, оставляя после себя чувство какой-то неправильности. Единственное слово, которое мне удается вытянуть из воспоминаний Лалабелль, – это похмелье. Я вижу, что мороженое растаяло и превратилось в разноцветную бурду. Это зрелище вызывает какой-то отклик у меня в душе.

А ведь мне понравилась сарсапарилла.

– Значит, они были… – наконец говорит Попутчик.

– Из «Митоза». Так что ты там рассказывал? Насчет числа тринадцать?

– Ты точно в порядке? Я не звонил им. Честное слово. Я даже не знал, что ты Портрет, пока ты не сказала.

– Со мной всё в порядке. Они уехали.

– Что они… ты слышала, как они говорили про заводские настройки?

– Число тринадцать, – повторяю я, продолжая глядеть на мороженое. Мне хочется, чтобы он прекратил задавать вопросы. Я не хочу об этом думать. Не обязана. Сейчас это отношения к делу не имеет. – Что особенного в числе тринадцать?

Проходит мгновение, такое долгое, что я уже собираюсь остановить машину и высадить его, парень наконец говорит:

– Ну… это Смерть.

– Это смерть? – Я сажусь прямо. Мороженое уже не кажется мне таким важным.

– Смерть с большой буквы, – поправляет он. – Карта Смерти, тринадцатая карта старших арканов. Смотри.

– Старших арканов?

– Колоды Таро. В ней четыре масти: мечи, кубки, пентакли и жезлы. Это младшие арканы, а есть еще и старшие. Их двадцать два. Они… гм, как бы описать их? Почти персонажи. Символы. Большие шишки. Козыри.

Он откидывает полу своей кожаной куртки, как летучая мышь – крыло. Там много карманов, и из одного парень достает потрепанную колоду. Она стянута резинкой. Он перебирает карты, вытаскивает из колоды одну и протягивает мне. Я осторожно беру ее, стараясь не соприкасаться с ним пальцами, липкими после того, как он ел свой яблочный пирог. Оказывается, так приятно что-то делать руками. Это помогает мне забыть об алой вспышке. И о желтом цветке.

– Вот, – говорит парень. – Это ты. Смерть.

Я долго смотрю на карту. Скелет в латах сидит на белой лошади и держит косу. Из-под складок капюшона виден улыбающийся череп. Я провожу пальцем по лезвию косы. Жду, что порежусь, но карта мягкая и старая.

– Можно, я возьму себе? – спрашиваю. – В качестве платы за проезд. Вот эту карту.

– Забирай все, – говорит парень радостно и без колебаний. – Колоду разбивать нельзя. Ты точно хочешь забрать ее? У меня есть другие. У меня есть Таро в стиле богинь. А может, ты предпочитаешь птиц? Или знаменитых серийных убийц?

Я решаю взять именно ту, что у меня в руках. Меня привлекают рисунки, сделанные в стиле гравюры на дереве. И мне не важно, что карты старые и с заломами. Я прячу их в один из многих карманов на своих брюках.

– Хочешь еще узнать об истории Таро? – с энтузиазмом спрашивает меня парень.

Я думаю над вопросом, потом качаю головой.

– Нет, спасибо. Давай послушаем радио.

Перебираю музыкальную подборку, но все меня раздражает. Наконец я останавливаюсь на каком-то звенящем концерте для клавесина.

– Что было бы с тобой, если б тебя не зарегистрировали? – спрашивает он.

Я увеличиваю громкость.

– Тебе нравится классическая музыка? – спрашиваю я, поднимая голос.

Он морщится.

– Не очень.

– Мне тоже, – говорю я и улыбаюсь. Приятно найти что-то общее с совершенно чужим человеком. Мы слушаем концерт до самого Баббл-сити.

Возможно, это пейзаж и жара играют со мной злую шутку, но я вдруг замечаю нечто странное в ландшафте. Сначала, когда дорога входит в долину, он медленно повышается. Впереди, вдали, видна лишь маленькая искорка, похожая на отблеск света от разбитой бутылки. Потом, в мгновение ока, появляется Баббл-сити, поднимающаяся из пыли чужеродная структура из металла и стекла.

– Я думал, он больше, – бормочет Попутчик. – Странное место для города…

– Это точно, – говорю я, зная, что однажды кто-то то же самое говорил Лалабелль. – Они не могут расшириться из-за ландшафта – видишь, какие высокие у долины стены? Город постепенно заползает на склоны. – Я достаю из кармана открытку и передаю ему. – Это… все это похоже на большой отпечаток пальца – долина с городом в середине. И из-за того, что они не могут расти вширь…

По сути, я не знаю, как закончить предложение. Думаю, Лалабелль в этом месте объяснения зависла бы. Попутчик выжидающе смотрит на меня.

– Плотная застройка, – уверенно говорю я. – Очень плотная.

Попутчик хмуро смотрит на открытку.

– Все это неправильно, – говорит он. – Там действительно так много автомагистралей? Прямо как паутина. Куда же они воткнули все здания?

– Ну, можно строить вокруг дорог, – говорю я. – Над и под. Там много… как они называются? Небесные дороги, которые пересекаются? – Я пытаюсь изобразить это руками, переплетая пальцы.

– Эстакады?

– Ага. Они. Ну, ты сам поймешь, когда увидишь.

К этому времени мы уже находимся в границах города и едем по Парк-стрит; движение середины дня плотное, поэтому машина снизила скорость и почти ползет. Попутчик вертит головой и смотрит по сторонам, на лице у него выражение сродни ужасу. Мне не чужда его реакция – я догадываюсь, что название Парк-стрит было мрачной шуткой застройщика. Эстакады громоздятся друг на друге – мы в самой середине этого сэндвича. Если не считать тощие лучи света, проникающие сюда через переплетение дорог над нами, этот мир тускл и сумеречен, наполнен звуками автомобильных гудков и музыки из радио.

– Не вешай нос, – говорю я Попутчику. – Здесь всегда так, когда въезжаешь в город.

– А внутри лучше?

– Да, – говорю я. – Значительно. Наверное.

Я изо всех сил стараюсь выглядеть уверенной. Лалабелль привыкла взирать на все это с заднего сиденья через затемненные стекла, к тому же во время поездок в город она всегда смотрела в телефон.

Впереди нечто, похожее на остановку автобуса, и ведет к ней крутая лестница с нижних улиц. Если прищуриться, то можно разглядеть толпу и светловолосую женщину, которая сидит на бетонной скамейке. А так смотреть мешает красный туман от стоп-сигналов.

– Тебе лучше вылезти здесь, – со вздохом говорю я Попутчику, когда мы проползаем мимо зеленой таблички «Выход», висящей над проходом. В сумерках я вижу туннель и лестничный пролет. – А у меня дела. Справишься?

– О, да, – говорит он, выглядывая в окно и кивая. – Здорово. Так высоко, но…

У меня ощущение, что на самом деле он не знает, что делать, однако меня поджимает время. Более того, это не моя проблема. Я заставляю машину остановиться, что страшно раздражает ее, потому что мы в центре потока и создаем небольшую пробку. Мне приходится перекрикивать недовольное пиканье.

– Спасибо за карты, – говорю я. – Наслаждайся всеми прошлыми жизнями.

– Спасибо! Удачи в твоей миссии! – говорит парень, открывая дверцу. Наполовину высунувшись, он оглядывается на меня. – Послушай, мы, наверное, больше не увидимся в этой жизни. Но если тебе во сне встретится крылатый тигр, знай: это я. Я принимаю такую форму, когда путешествию во сне.

– Ладно, – рассеянно говорю я. Мои мысли уже о другом; я вспоминаю, куда положила пистолет. – Крылатый тигр. Поняла.

Он энергично машет и захлопывает дверцу. Через мгновение его щуплая фигура исчезает в проходе.

Машина прекращает пищать, и мы движемся дальше. Я нахожу пистолет под пассажирским сиденьем и открываю контейнер. Глушитель на месте. Жаль, что я не попрактиковалась с ним у кафе.

Автобусная остановка совсем рядом. Я заезжаю на полосу для автобусов и теперь могу разглядеть женщину отчетливо. На ней симпатичное летнее платье и джинсовая куртка. Я и без этикеток знаю, как много денег ушло на то, чтобы придать ее облику эту непринужденную небрежность. Она сидит на скамейке и смотрит вперед. У нее на коленях белый бумажный пакет с улыбающимся стаканчиком кофе. Наверное, она здесь уже несколько дней. Ее туфли стоят рядом, на скамейке. Босые ноги гладкие, без единого синяка, но очень грязные.

Интересно, спрашиваю я себя, почему никто не выслал за ней машину? И почему у нее нет денег, чтобы заплатить за проезд на автобусе?

Может, она не знает, куда ехать… Но это и не важно.

Она не одна.

Рядом с ней люди выстроились в очередь. Сначала я решаю, что они тоже ждут автобус, но потом вижу, что в руках у них листы бумаги, книги, бейсбольные мячи и шляпы. Я наблюдаю за всем этим и вижу, как женщина подходит к ней и протягивает белый листок, чтобы взять автограф. Потом еще кто-то делает с ней селфи, и Портрет растягивает губы в белозубой улыбке. Мне удается разглядеть темные тени под ее тусклыми глазами.

Интересно, гадаю я, сколько времени ушло у толпы, чтобы организоваться вот так. Поняли ли они, что она ненастоящая? Я чувствую себя чуть лучше, когда вижу, что ей явно нехорошо. От этого мне кажется, что мой следующий шаг станет для нее своего рода одолжением. Актом милосердия.

Я перебираюсь на пассажирское сиденье, от которого слабо пахнет ладаном и гвоздикой, опускаю стекло и опираю пистолет на край окна.

Когда мы с ней оказывается на одной линии, она поднимает голову, и на мгновение взгляды наших одинаковых глаз встречаются. От удивления ее рот открывается, образуя красную «О».

Я нажимаю на спусковой крючок.

Одного выстрела достаточно. Я поднимаю окно. На тротуар сыплются черствые рогалики. Кричат люди. Скоро они поймут, что она Портрет, и успокоятся.

В потоке образуется разрыв. Моя машина ныряет в него и беспрепятственно едет дальше.

Глава 2. Верховная жрица

Верховная жрица, страж храмового порога, держит в своих заботливых руках всю мудрость. Позади нее колышется завеса – тонкий барьер между сознанием и подсознанием – с рисунком в виде спелых гранатов. Полумесяц у ее ног запутался в складках серебристо-голубых одежд.

Я очень довольна собой, когда смотрю на часы и вижу, что сейчас только одиннадцать пятьдесят девять. С одним Портретом покончено, а еще только середина дня. Я достаю папку, чтобы найти следующий адрес.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД: ПРОКЛ78960913

ТИП МОДИФИЦИРОВАННЫЙ (увеличено: «сияние»)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Модный квартал. См. ежедневный маршрут, отмеченный на карте ниже.

КОНТРОЛЬ: ЕЖЕДНЕВНЫЙ (из-за износа, подверженности воздействию окружающей среды и т. д.)

Судя по заметкам, отпечатанным ниже, бо́льшую часть дня она проводит в прогулках по стильным и дорогим районам, лежащим в самом сердце Баббл-сити.

Как написано, Лалабелль создала ее по контрактному обязательству перед своими спонсорами от индустрии моды. Я узнаю ее по безукоризненному наряду и идеальной осанке. Последняя фраза подчеркнута зеленой ручкой Лалабелль, а рядом она нарисовала перевернутую улыбку. А еще рядом написаны два слова: «В горошек».

Какое-то время уходит у меня на то, чтобы понять, что это значит, однако, как ни стараюсь, я не в состоянии расшифровать это. В конечном итоге сдаюсь и еду дальше.

Через двадцать минут моя поездка заканчивается на высоченной спиральной автостоянке, и вскоре я прогуливаюсь по глубоким каньонам модного квартала. Здесь, в центре, солнце светит без ограничений; и лабиринт эстакад кажется давним ночным кошмаром. Лалабелль знает этот квартал лучше, чем те места, где я только что побывала, и я передаю руководство ее мышечной памяти, а сама верчу головой.

Тротуары здесь широкие, как реки, деревьев нет, так что ничто не мешает обзору. Машины медленно едут мимо, оказывая высшее уважение пешеходам, которые сверкают и переливаются в лучах полуденного солнца. Все они – своего рода произведение искусства. Надобности разглядывать манекены в витринах нет. Вся одежда снаружи и фланирует, стуча по тротуару острыми, как нож, шпильками.

Мимо в облаке желтого шелка величественно проплывает женщина с бабочками, налепленными на ее брови. На светофоре ждет похожее на оленя существо в фетишистских черных ремешках. Странная парочка гермафродитов в одинаковых бархатных костюмах цвета красного вина спорит о том, брать ли такси.

Узнать Портреты довольно просто. И дело не только в том, что они красивы. В них есть удивительная отточенность, сделанная аэрографом, и странная неподвижность, которая не исчезает, даже когда они идут или разговаривают. Создается впечатление, будто их движения составлены из бесконечной череды фотографий. Проходя мимо кофейни, я вижу, как муха садится на щеку какой-то женщины, которая смеется над шуткой. Женщина даже не вздрагивает, просто поднимает руку и грациозным жестом смахивает муху.

Все они выглядят так, словно их нужно держать за стеклом. Мне страшно идти мимо них, когда нас ничего не разделяет – думаю, такой же страх возникает в картинной галерее. Везде, куда бы ни посмотрела, я вижу фрагменты Лалабелль: копну белых волос, вздернутый нос, всполох голубых ногтей. Присматриваясь, понимаю, что это не она, а еще одна великолепная дебютантка, вышедшая на прогулку. В этом месте, на этой улице ее красота – не достопримечательность, а униформа.

Когда я наконец вижу ее, она движется, как длинная тень по освещенной улице. Строгий серый костюм с юбкой плотно облегает ее тело от коленей до шеи. На руках длинные серые перчатки, на голове черная шляпа с широкими полями. Она похожа на тонкую линию от карандаша, увенчанную чернильной кляксой.

Я иду за ней три квартала и тяну время. Вскоре понимаю, что я не одинока. Зайдя в тенистый проулок, наблюдаю, как она переходит улицу, и вижу, как то же самое делает небольшая группа мужчин. Все они что-то держат в руках, словно это тотем. Когда один из них подносит эту штуку к лицу, я замечаю вспышку фотоаппарата.

Происходит то же, что и когда обнаруживаешь копошащихся в высокой траве жуков: увидев папарацци, я обнаруживаю, что они везде. Они кишат на улице. Высовываются из окон, сидят скрючившись в машинах, выглядывают из-за газет. Один мужчина сидит на электрическом скутере, задумчиво курит сигарету и настраивает телескопический зум. Он похож на погруженного в себя готического героя. У него борода необычной формы и элегантно обвисшие усы. Черные волосы образуют странный треугольник на голове. Даже в окружении поддельных созданий высокой моды его свитер с косами выглядит круто.

Я стучу его по плечу.

– Прошу прощения, – говорю я. – Вы преследуете Лалабелль Рок?

– Ага, – отвечает он, его взгляд устремлен на серый силуэт вдали. – А тебе какое дело?

– Ну, видите ли, это я, – говорю я и величественным жестом снимаю солнцезащитные очки. – Она – это я.

Он бросает взгляд в мою сторону, и я вижу, что его внимание обращено на мои брюки цвета хаки.

– Гм, – без всякого интереса говорит он. – Портрет.

– Она тоже Портрет, – говорю я, чувствуя себя уязвленной.

– Знаю. Но на тебе не дизайнерские вещи.

Я хмуро смотрю на него, но его взгляд уже обращен на ту сторону улицы. Я откашливаюсь, однако мне не удается произвести на него впечатление, и я снова кашляю. После четвертого раза фотограф поворачивает ко мне кислую физиономию.

– Послушай, – говорит он, – я знаю, что она заказала пошив платья в «Уэллспрингс». Вероятно, сегодня она зайдет к ним.

– Спасибо, – говорю я, но он уже завел двигатель. Я остаюсь стоять в клубах пыли.

Не без труда нахожу «Уэллспрингс», хотя он всего в двух улицах от меня. В смутных воспоминаниях Лалабелль ее обычно привозили туда.

Все же мне приходится дважды спрашивать направление: первый раз у мужчины с желтыми контактными линзами и в гавайской рубахе, а второй – у женщины в прозрачном пластиковом костюме-тройке, одетом на голое тело. Оба странно смотрят на меня, как будто пытаются понять, что я за птица. Сомневаюсь, что тут дело в узнавании – просто они недоумевают, что кто-то вообще обратился к ним.

Инструкции, что они мне дали, уводят меня из просторных, сияющих долин в более грязные и мрачные закоулки. Я быстро иду по узкому переулку между двумя чудовищно огромными универмагами. Когда оглядываюсь, вижу, что в переулке появился силуэт. Против солнца я не могу разглядеть ее лицо, мне видно только светлое облако волос. Ее неподвижность мешает мне отвести от нее взгляд, поэтому я оступаюсь, попадаю ногой в канаву и, чтобы не упасть, хватаюсь за стену.

Стена холодная и гладкая на ощупь. Табличка.

«Уэллспрингс и Ко. Осн. в 1822. Точные измерения».

Я нашла его.

Впечатляет не слишком. Маленькое тесное здание, которое я сначала приняла за стену автостоянки. Табличку давно не полировали, а из-за глубокой царапины дата стала почти не читаемой. Темные окна плотно закрыты, к парадной двери ведет калитка. Я дергаю за прутья, но они стоят прочно. Даже не прогибаются.

Слева я замечаю маленькую вызывную панель из нержавейки. У нее только одна кнопка, и я давлю на нее.

Через мгновение раздается щелчок, и из устройства сквозь тихий треск звучит женский голос:

– Алло?

Я соображаю, что не заготовила легенду.

– Я пришла к вам за новым нарядом, – говорю я и тут понимаю, что это правда. – Я ненавижу то, что на мне надето. Я чувствую, что это не мое. Вы поможете мне?

Наступает пауза, которая тянется так долго, что я начинаю сомневаться в наличии кого-либо на том конце. Я догадываюсь, что за мной наблюдают, но камер не вижу. Наконец раздается тихий, почти незаметный звук.

– Я могу вам помочь, – говорит голос.

Замок на калитке щелкает. Я переступаю порог, оглядываясь напоследок. Силуэт исчез.

Внутри здания у меня на секунду возникает ощущение, будто я оказалась в большой каменной комнате с гуляющим эхом, колеблющимся дымком и мерцающим светом. За занавесью – алтарь. И звук капающей воды.

Затем в мгновение ока все меняется, и я уже смотрю на самый обычный коридор без окон, с белыми стенами и деревянными полами. Никаких картин, никаких ковров. Я иду по этому коридору и подхожу к еще одной двери, которая открывается, едва я касаюсь ее. Передо мной уютная маленькая гостиная.

Я вижу стол с кувшином воды и двумя стаканами, большой диван в углу, занимающий большую часть пространства, и трельяж в высоту человеческого роста. Комната отделана с безупречным вкусом; в ней, как и в коридоре, нет окон.

Стены голые, если не считать огромную картину напротив трельяжа. Картина ужасно уродлива: большой белый купол на фоне голубого неба. Я на секунду останавливаюсь перед ней и пытаюсь понять, что это – храм или вареное яйцо. Неровные коричневые линии вполне могут быть и трещинами, и лианами.

Я смотрю на картину и вдруг ощущаю внезапный толчок, стеснение в груди. Картина словно притягивает меня к себе, и я неожиданно ощущаю, что там отвесный обрыв, дыра в мире, а я балансирую на краю. Я покачиваюсь, и тут на мое плечо ложится чья-то рука.

– Присаживайтесь, – говорит голос. – Выпейте воды.

Голос тихий и спокойный, но одновременно настолько повелительный, что я подчиняюсь. Тяжело сажусь. Передо мной появляется стакан воды, я беру его и делаю несколько больших глотков.

Вдыхаю полной грудью, и мое сердцебиение замедляется. Поднимаю голову. В зеркале вижу высокую, красиво одетую женщину, которая стоит позади меня и смотрит на меня с безграничным терпением.

– Лучше? – сочувственно спрашивает она.

Я могу только кивнуть.

– Мы забываем о том, что эмоции связаны с нашим телом, – тем же тоном говорит мне она. – Голод, жажда, усталость, болезнь… Все это может усугубить плохое настроение. Когда в следующий раз почувствуете себя расстроенной или не сможете справиться с ситуацией, составьте себе мысленный список. Я ела сегодня? Спала? Заботиться о себе – это все равно что заботиться о разуме.

– Гм, – говорю я. – Ладно.

Я все еще ощущаю слабость, скованность. Возможно, дело в жаре. Или в мороженом. Я закрываю глаза и слышу, как женщина обходит меня и выдвигает кресло.

– Вы пришли, потому что хотите новую одежду, – напоминает она мне.

Голос у нее странный. У нее акцент, она произносит согласные со щелчком, но определить, что за акцент, я не могу. Он кажется мне то ирландским, то южноафриканским или русским, то говором совсем другой местности – например, Миннесоты.

– Все верно, – говорю я. – Мне хочется чувствовать себя… самой собой.

– А кто вы?

Я не знаю, как ответить. В следующую секунду ей становится жалко меня.

– А давайте так… вы расскажете мне, что делаете в этой одежде.

Сбитая с толку, я забываю о том, что нужно лгать.

– Я должна избавиться от кое-чего.

– От чего?

– От Лалабелль, – признаюсь я.

Она некоторое время размышляет и кивает. Ее шелковая блузка застегнута на все пуговицы, манжеты плотно облегают запястья, но когда женщина склоняет голову набок, я вижу тонкую полоску шрама у ее левого уха.

– Ясно, – спокойно говорит она. – Значит, вам нужен наряд, достойный наемного убийцы.

– Наемного убийцы, – эхом повторяю я. Значит, я наемный убийца? Я примеряю на себя ярлык и понимаю, что он мне нравится. Мое эго сразу раздувается, чтобы соответствовать новым параметрам. Наемного убийцы. – Да, наемного убийцы.

– Значит, вам нужно что-то практичное, – говорит она, но, видя мою реакцию, смеется и качает головой. – Ладно, не слишком практичное. Но хотя бы брюки. И туфли на плоской подошве.

– Нет, не такой уж плоской, – предупреждаю я.

Женщина окидывает меня холодным взглядом. Я не могу разобрать, какого цвета у нее глаза – серые, или зеленые, или голубые. Мне вообще трудно смотреть ей в лицо. Поэтому я смотрю на ее руки, аккуратные, сухие, лежащие на столе.

– Это ошибка – жертвовать комфортом ради эстетики, – говорит она мне. – Мы настолько полезны и дееспособны, насколько нам позволяет наша одежда. Мы должны выбирать ее очень осторожно, а потом забыть о ней. Мы должны идти по миру беспрепятственно, чтобы нас ничего не ограничивало. Болтающиеся бусы отвлекут наше внимание. Тесная обувь будет тянуть нас назад и портить настроение. Колючий свитер испортит ключевой момент. – Она секунду колеблется. – Нечасто в своей работе мне выпадает шанс побаловать себя практичностью.

– Не такой уж плоской, – снова говорю я, но по голосу слышу, что убежденности у меня поубавилось.

Она какое-то время наблюдает за мной, потом кивает со слабой улыбкой.

– Как хотите. Что насчет цвета? Наверное, белый – ангел милосердия?

Я мотаю головой.

– Трудно чистить.

– О, – говорит она, – вы не хотите заявлять о своей миссии.

– Мне нужно оставаться незаметной.

– Тогда что-нибудь классическое. Костюм.

– Без галстука, – говорю я, но идея мне по душе.

– Без галстука. И без этикеток, если спросят. – В ее голосе слышится гордость. Ее одобрение неожиданно наполняет меня радостью. Я надеюсь, мы придем к согласию по многим вещам. Я решаю сидеть тихо и внимательно слушать, чтобы потом сказать нечто такое, что ей понравится.

Мы некоторое время беседуем, обсуждая фасон и материал. Она в постоянном движении, привозит вешалку с костюмами, перебирает их сильными, гибкими пальцами, легкими, как перышко, прикосновениями к моей спине и плечам побуждает меня встать и раздеться.

И вот я босая, в нижнем белье Лалабелль, стою перед зеркалом. Слышу, как женщина ходит в соседней комнате, и понимаю, что напрочь забыла, как она выглядит. У меня снова возникает впечатление, будто я нахожусь в каменной комнате с эхом; пахнет гранатом. Краем глаза замечаю серые завесы, которые колышутся, хотя воздух недвижим.

Что это? Совсем не похоже на воспоминание. Скорее дежавю. Я допускаю, что в воздух подпустили какую-то химию, как в супермаркетах, где пахнет свежеиспеченным хлебом. Я не чувствую себя одурманенной. Вероятно, Попутчик все понял бы. Вероятно, это нормальное и повседневное состояние ума.

Возвращается модистка, и снова начинается примерка.

Я выбираю черную ткань, самую темную из имеющихся у нее, хотя она и предупреждает, что этот цвет будет бледнить меня. Пока она хлопочет вокруг меня, подкалывая там и закалывая здесь, поток советов не иссякает.

Я должна всегда накладывать солнцезащитный крем, говорит она, и использовать бальзам для губ с ультрафиолетовым фильтром. Если я надеваю украшения, то они должны подчеркивать мои самые привлекательные черты. Золото мне идет, а серебро нет. Если мне трудно засыпать, я должна целую минуту часто моргать, чтобы утомить себя, и только потом ложиться в кровать. То, что я ношу, теряет свое значение, если у меня немытое тело и нечищеные зубы. Я должна всегда, без исключения, говорить «спасибо» и «пожалуйста». Если я попаду в отбойное течение, то должна плыть параллельно берегу, чтобы выбраться из него.

Я пытаюсь все это запомнить, но получается плохо. Слишком всего много. Я стараюсь следить за ней в зеркале. Ее волосы собраны, и я не могу понять, какой они длины. У нее на лице есть морщины, но в ее руках, которые в сложном рисунке движутся вокруг моего тела, чувствуется твердость и сила. Она может быть любого возраста в диапазоне между двадцатью семью и сорока пятью.

Чтобы не смотреть на нее или на картину позади меня, я смотрю на себя.

Я начинаю медленно обретать четкие формы. Мои руки и ноги – четыре выделяющиеся темные линии. У туфель блестящий маленький каблучок. Плечи прямые, и над ними пропорциональный овал лица. Когда женщина наконец отходит, единственным намеком на хаос остаются волосы, ниспадающие на плечи.

– Вам нужно собрать их сзади, – говорит она мне. – Чтобы не мешались.

До настоящего момента я была безвольной и послушной ее командам. Однако сейчас качаю головой.

– Нет, – говорю я. – Мне нравится так.

– Они сразу поймут, кто вы такая, – предупреждает меня она и впервые за все время улыбается.

В восторге от этого знака одобрения, я рассказываю ей обо всем, что со мной случилось. Во всяком случае, собираюсь рассказать. Но вместо этого увязаю в своем раздражении на машину.

– Это несправедливо, – жалуюсь я. – Зачем давать мне руль, который не влияет на управление? Просто куча хлама. – Она молчит, и через секунду я повторяю уже значительно тише: – Куча хлама.

Не знаю, что я ожидаю от нее услышать. Я хочу, чтобы она об этом задумалась. Я хочу, чтобы она сказала нечто такое, что поможет мне понять, почему это меня так сильно расстраивает. Возможно, я хочу, чтобы она рассказала мне, как устранить эту особенность машины.

– Вы не должны быть грубы с неодушевленными предметами, – говорит женщина с невероятной серьезностью. – Это обнажает ваше отношение к тем, кого вы считаете недочеловеками. Если вы грубы с компьютером, то будете грубы с животным. А отсюда всего один маленький шаг до грубости с ребенком или с официантом в ресторане.

Я жду, надеясь, что она продолжит, однако она не продолжает. А я жду. И тут жужжит вызывная панель.

Моя вторая цель прибыла за платьем. Я сразу все вспоминаю, в том числе и то, почему я оказалась в этой комнате.

– Я должна уйти. А вам нужно делать свою работу, – говорит женщина и отходит от меня. Мне кажется, что она сейчас исчезнет в картине, и меня охватывает паника. Я поворачиваюсь и хватаю ее за руку.

– Подождите, – говорю я и слышу, как дрожит мой голос. – Прошу вас, скажите, как мне это сделать?

Ее лицо – долина, укутанная странными туманами, однако я замечаю, что ее помада слегка растеклась и собралась в уголке рта.

– По-доброму, – говорит она. – Вы должны постараться все сделать с добрым сердцем. Если вы вообще обязаны это делать.

– Обязана, – говорю я. Вызывная панель опять жужжит, но мы не двигаемся с места.

– Было приятно познакомиться с вами, Лалабелль, – говорит она и уверенным жестом убирает мою руку со своей руки. – Я буду думать о вас.

Впервые кто-то назвал меня по имени, и почему-то это кажется мне неправильным. Как будто я не должна откликаться на это имя. Однако другого имени у меня нет.

Вызывная панель жужжит.

Женщина подходит к тонкой металлической панели на стене.

– Входите, – говорит она в микрофон и нажимает кнопку.

Я в своем черном костюме беспомощно смотрю на нее.

– Меня зовут Мари, – говорит она. – Вам следует спрашивать у людей, как их зовут. Это важно.

С этими словами она выходит в дверь, которую я раньше не заметила. Мне хочется окликнуть ее, спросить, Мари – это имя или фамилия. Но поздно. Позади меня слышится безрадостное покашливание.

Я поворачиваюсь; в дверном проеме стоит Лалабелль, припав на одну ногу. Ее наряд до невозможности изыскан. Единственное, что выпадает из общего ряда, это завязанный на шее жизнерадостный желтый шелковый шарф в крохотный горошек.

– О, – говорит она, когда видит мое лицо. – Это ты. Что тебе надо?

«Быть доброй, – думаю я. – Я должна быть доброй».

– Лалабелль отправила меня, чтобы… – говорю я и сглатываю. – Сказать тебе, что ты отлично делаешь свою работу. Она гордится тобой.

– Вот как? – спрашивает Портрет без всякого воодушевления и подавляет зевок. – Господи, как я устала… Я хожу весь день.

– Присядь, – говорю я. – Выпей воды.

– Я не нуждаюсь в твоих разрешениях, – грубо заявляет она, но все равно садится за стол. Я подумываю о том, чтобы спросить, как ее зовут, однако понимаю, что это глупость. А что значит быть доброй?

Я вижу, как она поправляет свой желтый шарф, и тут меня осеняет.

– Очень мило, – говорю я, дотрагиваясь до собственной шеи. – Мне нравится горошек.

Ее лицо мгновенно озаряется сиянием, и она наконец-то улыбается мне широкой многозубой улыбкой. Она совсем не похожа на Лалабелль, когда улыбается.

– Серьезно? – спрашивает она, а потом бросает на меня взгляд из-под ресниц и понижает голос, как будто делится со мной сокровенной тайной: – А знаешь, я сама его выбирала. Мне даже пришлось драться за него. Лалабелль ненавидит горошек.