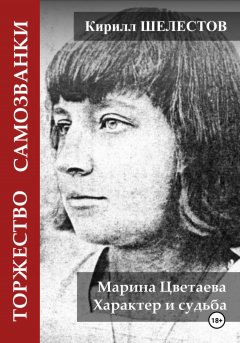

Торжество самозванки. Марина Цветаева. Характер и судьба

Я виртуоз из виртуозов

В искусстве лжи.

М.Цветаева

Она подгоняла всё под себя, под свой произвол, не проникая глубоко в суть вещей.

Ф. Степун о Цветаевой.

Ем ваш хлеб и поношу!

М.Цветаева

Я, под небом, одна. Отойдите и благодарите.

М. Цветаева

От автора. Эта книга не задумывалась как академическая. Из-за частых переездов мне случалось сверять цитаты по электронным изданиям, чья нумерация не всегда совпадает с книжными. Приношу свои извинения за то, что не все ссылки оформлены надлежащим образом, для содержания это значения не имеет. Источники излагаемых фактов, тем не менее, везде указаны.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. Рождение мифа и сотворение кумира. Царь-девица. Салатом в морду

Повеситься Цветаева грозилась лет с двенадцати и пугала этим окружающих так часто, что ей уже мало кто верил. В 1939 г. она в очередной раз провозгласила свой отказ от жизни в одном из самых патетических своих стихотворений («Отказываюсь жить…»). Его любят цитировать ее биографы, желая придать ему пророческий характер и забывая порой упомянуть, что оно написано в связи с захватами немцами Чехословакии, а не в результате глубоких личных переживаний.

После столь решительного заявления Цветаева, однако, продолжила свою беспокойную жизнь; даже перевернула в ней новую страницу, вернувшись в СССР, хотя о невозможности этого она столь же решительно заявляла восемь лет кряду. Заявляла, кстати, уже подав документы на советский паспорт. Пастернак добродушно писал одному литературному чиновнику, которого просил ей помочь, что ее угрозы свести счеты с жизнью не стоит воспринимать всерьез.

Но Цветаева все-таки повесилась, неожиданно для многих, в первую очередь, для самой себя. Случилось это 31 августа 1941 года, в Елабуге, Богом забытой дыре, куда она в панике бежала из Москвы, опасаясь скорого прихода немцев. Обнаружила ее квартирная хозяйка, вернувшаяся домой с общественных работ, однако вынимать из петли до прихода милиции побоялась, так что Цветаева еще долго висела в темных сенях тесной избы, где они с сыном снимали угол. На ней был большой фартук, в котором она жарила рыбу. Рыба так и осталась на плите в сковородке.

Перед смертью она написала три лихорадочные бессвязные записки. Первая предназначалась шестнадцатилетнему сыну Георгию, которого она называла Муром и с которым накануне в очередной раз поссорилась. «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».

Вторая записка – к Н.Асееву, занимавшему важный пост в Союзе советских писателей. Асеев когда-то состоял в свите Маяковского, пользовался его благосклонностью. В своем известном стихотворении Маяковский отзывался о нем так: «(…) Есть у нас Асеев Колька. / Этот может. Хватка у него моя. / Но ведь надо заработать сколько!/ Маленькая, но семья».

«Колька» в момент написания этих строк давно уже распечатал четвертый десяток, так что мог претендовать хотя бы на «Николая», но Маяковский со своим окружением не церемонился, к тому же «Николай» не втискивался в размер. Надо отдать должное Кольке – наставника он не подвел, охулки на руку не положил. При внешней покладистости и обтекаемости, он умел уцепиться крепче собаки Баскервилей. После смерти Маяковского Колька сделал отличную чиновно-литературную карьеру, жил, по советским меркам, роскошно, уже не отказывая ни в чем своей «маленькой, но семье», и целился на сталинскую премию.

Ему нравились ранние поэмы Цветаевой, в чем он не раз признавался Пастернаку, которому они тоже когда-то очень нравились. Благодаря Пастернаку, Цветаева после возвращения в Москву сблизилась с Асеевым; они время от времени встречались. Асеев делал ей пышные и пустые комплименты; Цветаева, падкая на лесть, воспринимала их всерьез и гордилась знакомством с ним. Похоже, она считала его одним из тех великодушных доброжелателей, которые помогали ей во Франции. До старости сохраняя замашки enfant terrible, уверенная, что окружающие обязаны о ней заботиться, она не понимала, вернее, отказывалась понимать, что отношения среди советских писателей совсем иные, чем в русском зарубежье, что бескорыстной помощи они не подразумевают.

Дочь Цветаевой Ариадна впоследствии гневно называла Асеева убийцей своей матери, поскольку тот так ни в чем Цветаевой и не помог. Но посторонние люди вовсе не обязаны нам помогать, да и обмылок не способен убить. Поскользнуться на нем, конечно, можно, но разве он в этом виноват?

К Асееву, его жене и свояченице и обращалась Цветаева. «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь – просто взять его в сыновья – и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – заслуживает. А меня – простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете – увезите с собой. Не бросайте!»

В спешке и горячке иные фразы оборваны, но даже в предсмертной отчаянной мольбе она не сумела удержаться от назидательной интонации, столь ей свойственной («Любите как сына – заслуживает»).

Третье послание не имеет адресата.

«Дорогие товарищи!

Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр. Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте».

Эти письма биографы Цветаевой приводят как доказательство ее беззаветной любви к сыну. Какие странные, однако, представления у этих дам – биографов Цветаевой, – о любви и материнстве!

Разве можно счесть ее самоубийство проявлением сильных материнских чувств? Бросить шестнадцатилетнего парнишку, с трудным характером, всего два года назад прибывшего из Франции, одного без денег, без родных, в малознакомой ему стране, охваченной пламенем войны! Это означало обречь его на нищету, голод, унижения и скорую смерть. Все это он испытал сполна и погиб всего три года спустя при неизвестных обстоятельствах. Он был похоронен где-то в общей могиле. Какая мать пожелает подобной участи сыну? Три соль и ми-бемоль – мотив судьбы, – мы его еще не раз услышим.

Цветаева всегда отличалась крайней импульсивностью и непоследовательностью, но в ту роковую минуту она, видимо, была совсем не в себе.

Зачем, скажем, в преддверии самоубийства жарить рыбу? Ну не странно ли было предполагать, что Мур, возвратившись домой и найдя тело повесившейся матери, преспокойно сядет за обед?

А как можно было просить Асеева и его «маленькую, но семью» усыновить Мура и воспитать его «как родного»? Мура и Эфрон-то не воспитывал «как родного», проявляя полное к нему равнодушие. Что же касается чужого ей трусоватого Асеева, то он долго колебался прежде чем поддержать ее вполне невинную просьбу о переселении из Елабуги в Чистополь, где у нее появлялись шансы найти хоть какую-то работу, чтобы свести концы с концами. И вдруг – такая ответственность за подростка, с которым родная мать уже давно не справлялась! Жена же Асеева и ее сестра Цветаеву и вовсе откровенно не любили за ее надменность, о чем Цветаева прекрасно знала. Приходя к Асееву, она едва удостаивала их приветствием.

Третья записка – представляет собой свод фобий и больных фантазий. К каким «товарищам» обращается в ней Цветаева? Явно не к квартирной хозяйке и ее мужу, значит, к каким-то посторонним? Но откуда в Елабуге возьмутся некие посторонние люди да еще в момент ее смерти? Зачем объяснять им, посторонним людям, что Мур с ней пропадет? Каким образом эти посторонние люди могут помочь ему в учебе?

Почему пароходы «страшные»? Чем они страшные? Цветаева благополучно доплыла с сыном на пароходе от Москвы до Елабуги и потом еще плавала в Чистополь и обратно. И какое значение имел багаж? Кто думает о багаже в такую минуту?

Животным ужасом веет от приписки в духе позднего Гоголя, с просьбой «хорошенько проверить», прежде, чем хоронить. Описывая чужие смерти, Цветаева, старалась изобразить их как можно мучительнее и страшнее, выдумывая леденящие кровь подробности. Неужели, решаясь свести счеты с жизнью, она всерьез опасалась, что некие граждане, едва вынув ее из петли, тут же зароют где-нибудь поблизости, без медицинского освидетельствования?

Цветаева жила вымыслами и иллюзиями, правду жизни она отвергала, но вечно так продолжаться не могло. Запутавшись в своих метаниях, загнав себя в тупик, не умея и не желая отвечать за последствия своих внезапных необдуманных поступков, она, в отчаянии и страхе перед будущим, зажмурилась, сунула голову в петлю и прыгнула.

«Всё в моей жизни: «Tu l’as voulu, Georges Dandin!» («Ты этого хотел, Жорж Дандэн!»), – с вызовом писала она Оболенскому в 1925 году. Но такого конца она себе не хотела, да и кто бы хотел?

Предсмертное письмо – важный документ; человек, уходя из жизни, подводит итог своего бытия. Маяковский и Есенин, смерти которых Цветаева посвятила целый цикл стихов, обдумывали и сочиняли прощальные послания не один день. Но Цветаева, в чьих дневниках и письмах слова «повешусь» и «удавлюсь» встречаются едва ли не чаще чем «люблю», оказалась совершенно не готова к смерти.

«Я тяжело больна, это уже не я». Возможно, это стало ее первым и невыносимым пробуждением в реальности.

Она и впрямь перестала быть собой. Негодующей, бурлящей, хвастливой, обиженной на весь мир Цветаевой более не существовало. Была затравленная, запуганная седая старуха, в спущенных чулках, несшая бессвязную околесицу, мечтавшая о работе судомойкой в столовой советских писателей.

Кто виноват в ее трагедии? Русский Бог, в которого она не верила? Черт, невестой которого она воображала себя в детстве? Сталин, которому не было до нее дела? Безвольный, как водоросль, Эфрон, верный ей до последнего вздоха своей чахоточной груди?

Она заслужила свою судьбу, – обронил Адамович, ее не любивший. Так думали многие.

Цветаева с раннего детства воображала себя героиней античной драмы; вся ее поэзия – описание собственных страданий на фоне рыданий хора. Тому, кто намерен стать героем, не стоит ожидать благостной кончины в собственной постели в окружении любящей родни. Герои гибнут, – собственно, это единственный способ стать героем.

Цветаева повесилась, как Антигона, Иокаста или ее собственная Федра, – произнеся напоследок громкие слова о «безумной любви» и выразив невыполнимые пожелания неведомым зрителям. Кстати, только у Цветаевой Федра вешается; у Сенеки она закалывается мечом, у Расина принимает яд. К разочарованию поклонниц Цветаевой, то было не пророчеством, а осознанием. О ком и о чем ни писала бы Цветаева, она всегда писала о себе и всегда восторженно, возвышенно. И хотя в своих стихах и письмах она почти ежедневно «вонзала нож в сердце» «по рукоять», проворачивала его и затем запивала смертельную рану ядом, в глубине души она знала, что ни на нож, ни на яд у нее не хватит духу.

Противостояние судьбы и воли – великая тайна мироздания, на которую религия и философия дают противоречивые ответы. Творцы ли мы собственной судьбы или марионетки в руках чужой, непостижимой власти? Дают ли нам сознание и воля свободу выбора? Не являются ли они, в свою очередь, лишь свойством нашего характера, который мы не в силах изменить? Волен ли волевой человек?

Впрочем, применительно к Цветаевой вопрос о том, могла ли она, жаждавшая подчинить весь мир своим фантазиям, изменить свою собственную жизнь хотя бы в одном дне, одном часе, – второстепенен. Важнее другое: составлял ли ее мощный бурный дар единое целое с ее мятежным взрывным характером? Мог ли он вместиться в человека чуть менее эгоцентричного, недоброго и мстительного; чуть более терпимого и любящего? Получила бы русская поэзия в этом случае великого поэта, которым объявляют Цветаеву ее поклонницы и которым она в действительности никогда не являлась?

Смерть ее осталась незамеченной и в СССР и в эмиграции, где она успела со всеми рассориться. В мире полыхала война, было не до Цветаевой. Лишь мягкосердечный Пастернак мимоходом огорчился при мысли, что Цветаева, возможно, повесилась на той самой веревке, которую он дал ей в дорогу – перевязать чемодан.

Эту злосчастную веревку будут потом упорно мусолить цветаевские биографы, пытаясь выжать из нее привкус мистики. Сама Цветаева искала мистику во всем, даже в выкипевшем чайнике, а если ее там не обнаруживалось, то Цветаева уверяла всех, что мистика там была, просто выкипела. Но в пастернаковской веревке ничего трансцендентального нет; веревка она и есть веревка; да и повесилась Цветаева не на ней, а на тонком шнуре. (А. Цветаева. Воспоминания. Последнее о Марине).

Хоронили ее 2-го сентября на средства елабужского горисполкома неизвестные люди, без обрядов и церемоний. Все произошло совсем не так, как рисовалось ей в давнем торжественно-грустном видении, когда она в очередной раз кокетничала со смертью:

О, наконец, тебя я удостоюсь,

Благообразия прекрасный пояс!

А издали – завижу ли и Вас? —

Потянется, растерянно крестясь,

Паломничество по дорожке черной

К моей руке, которой не отдерну,

……………………………………………….

Меня окутал с головы до пят

Благообразия прекрасный плат.

……………………………………………..

По улицам оставленной Москвы

Поеду – я, и побредете – вы.

И не один дорогою отстанет,

И первый ком о крышку гроба грянет, —

И наконец-то будет разрешен

Себялюбивый, одинокий сон.

И ничего не надобно отныне

Новопреставленной болярыне Марине.

«Себялюбивый, одинокий сон», – пожалуй, самое точное определение ее жизни. Оно принадлежит ей самой, никому другому ее поклонницы такого бы не простили.

Ниже «болярыни» Цветаева не брала. Еще чаще видела себя Мариной Мнишек, самозваной царицей Всея Руси. Однако, благообразие, которого она была лишена в жизни, не коснулось ее и в смерти. Рук ей не целовали, казенный гроб опустили в безымянную могилу, точное место которой не известно.

Хозяйка дома с мужем на похороны не пошли, они были сердиты на Цветаеву за то, что своим самоубийством она доставила им столько неудобств. Не было на кладбище и Мура, – он боялся покойников.

Биографам Цветаевой, оплакивающим ее преждевременную кончину, лучше оставить в покое злосчастную изжеванную пастернаковскую веревку и прислушаться к стуку земли о крышку дешевого цветаевского гроба. Вот, они: три соль и ми-бемоль – мотив судьбы.

Он слышался еще двадцать лет назад холодной московской зимой, когда мерзлая земля падала комьями на крышку маленького гробика, тоже дешевого и казенного. Не игрушечного, разукрашенного и раззолоченного, куда Цветаева в ранних своих сентиментальных стихах любовно укладывала красивеньких принаряженных «малюток», выдуманных ею и скончавшихся от неизвестных причин ради ее плаксивых рифм; а грубого, кое-как сколоченного. В гробике лежала Ирина, не вполне нормальная дочь Цветаевой, которую та, не любя и стыдясь ее, отдала в приют. Там девочка и умерла от голода и болезней в страшной грязи, не дожив до трех лет.

Ирину зарыли в безымянной могиле неизвестные люди, как позже зарыли Эфрона, чью фамилию она недолго носила. А еще позже – ее родную мать. Последним закопали в безымянной могиле Мура. Эфрон не был отцом Мура, вероятно, он не был отцом и Ирины. Бесхарактерный и слабый, он был вовлечен в цветаевскую орбиту силой ее мощного притяжения, потом отброшен. Летя вниз метеоритом, он успел многих погубить, прежде чем сам разбился. Три соль и ми-бемоль.

Простите, кажется, я невольно впал в ложную патетику цветаевских биографов. Скорее всего, никакого маленького гробика не было; как не было гробов у Эфрона и Мура. Ф.Степун пишет в своих мемуарах, что в те годы в Москве очереди за гробами были длиннее, чем за хлебом; людей в могилы бросали нагишом. Времена были голодные, суровые, каждая доска шла на растопку печей, на гробы для сирот их не тратили. Китайцы на рынках торговали мясом расстрелянных и только что умерших. (З.Гиппиус). Мертвого ребенка, должно быть, просто закопали, как собаку.

Достоверно мы уже никогда ничего не узнаем. Цветаева на похороны дочери не пошла, – не захотела. Не смогла себя заставить, как написала она знакомым.

При жизни Цветаеву не считали большим поэтом ни в России, ни в эмиграции. Особенно беспощадны к ней были те, кому она поклонялась.

Блоку она слагала экстатические гимны, сравнивая его с Христом, а он ее не замечал, не откликался на ее кликушеские стихи к нему и дважды проигнорировал ее влюбленно-восторженные письма, переданные в руки. Его равнодушие Цветаева отчасти компенсировала в свойственной ей манере: после его смерти объявила себя его главной любовью – «суженой, но не сбывшейся».

И уверяла окружающих, что если бы Блок женился на ней, а не на Любови Менделеевой, то, несомненно, остался бы жив. Как, кстати, и Пушкин, если бы он женился на Цветаевой, а не на Наталье Гончаровой. И Орфей, если бы он выбрал Цветаеву, а не Эвридику. И, конечно, как Маяковский, который неразумно предпочел ей Лилю Брик.

Маяковский вообще занимал второе после Блока место в ее языческом пантеоне; из-за него она ссорилась с эмиграцией, ради него была готова забыть мужа. Он же высказывался о ней глумливо и пренебрежительно.

Горький, восхищение которым она унаследовала от матери, называл ее крикливой истеричкой, слабо знавшей русский язык. (Письмо к Пастернаку от 19 октября 1927 г.). Ахматова, еще один объект ее обожания, – Цветаева посвятила ей 19 стихотворных славословий да еще целый сборник, – говорила о ней насмешливо.

Брюсов, кумир ее юности, некогда написавший снисходительный отзыв о ее первом сборнике, считал ее последующие стихи лишенными художественной ценности. Мандельштам, с которым ее одно время связывали романтические отношения, называл ее поэзию безвкусной и фальшивой.

Другие выдающиеся современники упоминали о ней мимоходом и чаще всего – нелестно. Г.Иванов находил ее вульгарной, а ее литературные эссе – «галиматьей»; Гиппиус считала ее неумной и взбалмошной, Набоков – нечитаемой и неинтересной. Молодой и дерзкий Яновский и вовсе именовал «дурехой». Их Цветаева не любила, но их отзывы ее все равно бесили.

Правда, над ее «Верстами» и «Поэмой Конца» рыдал молодой Пастернак, потоком славший ей за границу письма, полные дифирамбов и любовных признаний. И ее хвалил поздний Ходасевич, лучший критик своего времени. Но Ходасевич, прежде суровый к Цветаевой, к середине тридцатых годов уже смертельно устал от одиночества, беспросветной нужды и оскорбительной войны с «Жоржиками» – Г.Адамовичем и Г.Ивановым, – которую он проиграл. Цветаева, остро враждовавшая с Адамовичем, сама сделала первый шаг к сближению с Ходасевичем, и он на него ответил. На некоторое время она стала его союзником. Союзников не бранят.

Что касается Пастернака, то он, с его мягкой женственной натурой, вообще часто заливался слезами, в том числе, и над вещами совершенно никчемными. Меры в похвалах он не знал, – черта чрезвычайно приятная, особенно для тех, кого он хвалил. С годами он остыл и к Цветаевой, и к ее творчеству. Их бурный эпистолярный роман, возникший из чернильницы и рифм, за пару лет сошел на нет. Ее поэзия стала казаться ему напыщенной и ненатуральной.

Два первых сборника Цветаевой были настолько слабы, что даже самые восторженные ее поклонницы вынуждены признать их несовершенство. После появления «Сумерек» Боратынского в русской поэзии возникла традиция обдуманных, концептуальных сборников. Поэты отбирали для них лучшие стихи, композиционно связанные общим замыслом и строем. Таковы были первые книги Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Ходасевича, Г.Иванова и других менее значимых поэтов, обратившие на них внимание критиков и читателей.

Цветаева этой традицией пренебрегла, а, может быть, она ее и не знала, поскольку литературными теориями никогда не интересовалась. Ее сборники были слеплены как попало и включали едва ли не все, написанное Цветаевой с 14 лет. Цветаева издала обе книжки за свой счет, – высокое самомнение и дурной вкус. Тираж ни одной из них не раскупился.

Цветаева продолжала много писать, публиковаться и выступать на поэтических вечерах: постепенно ей все же удалось занять место среди «одаренных московских поэтесс» второго ряда, имена которых сейчас помнят лишь специалисты. Покидая Россию в 1922 году, на пороге своего тридцатилетия, Цветаева все еще числилась в начинающих.

Эмиграция подарила ей короткий взлет, если не к славе, то к узнаванию. Появление в печати двух ее поэм – «Горы» и «Конца», в середине двадцатых годов, было замечено в литературной среде по обе стороны границы. Ее первый поэтический вечер в Париже в 1926 году собрал множество народу и прошел с большим успехом.

Опрометчиво решив, что ей удалось взобраться на вершину поэтического Олимпа, Цветаева принялась ожесточенно браниться с критиками, задирать собратьев по перу и эпатировать эмигрантскую публику участием в «большевизанских» изданиях своего мужа. Помимо стихов Цветаевой там печатались портреты советских вождей: Сталина, Дзержинского и прочих.

Трудно сказать, сошло бы ей с рук подобное поведение, если бы она продолжила покорение новых поэтических высот. Но она не продолжила; выше поэм «Горы» и «Конца» она уже не поднималась.

Ее сборник «После России», изданный в Париже в 1928 г. всего через два года после ее триумфального вечера, уже был встречен равнодушно. Видя, что русский читатель от нее отворачивается, Цветаева попыталась совершить кульбит, не удававшийся прежде ни одному из русских поэтов: пробиться к читателю французскому. Она потратила много сил, переводя на французский свою поэму «Молодец», и еще столько же – пытаясь издать ее отдельной книгой. Никто за это не взялся.

Она активно посещала мероприятия, в которых участвовали французские писатели, желая очаровать их и добиться их поддержки, но французы Цветаевой не очаровывались: женственного в ней было мало и к живому диалогу, столь ценимому французами, она была неспособна. Ее жанр был напористый сумбурный монолог.

Вечера, на которых она выступала с чтением собственных произведений, проходили без аншлагов, причем продавались, в основном, самые дешевые билеты.

Повторное падение в болото второстепенности, из которого она лишь недавно выбралась, было вдвойне обидно. После одиннадцати лет пребывания за границей Цветаева с болью писала Рудневу, одному из редакторов «Современных записок» (9 декабря 1933 г.): «За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне – 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, – каким-то гастролером».

Крайняя обидчивость побуждала Цветаеву видеть злой умысел там, где его не было. Она негодовала на то, что редакторы печатают мало ее стихов да еще самовольно сокращают ее прозу. Но разве повинны были редакторы в том, что в читательских предпочтениях произошел решительный разворот от поэзии к прозе? Что легкие и забавные рассказики Тэффи публика читала с гораздо большей охотой, чем авангардные сложносочиненные поэмы Цветаевой?

Между прочим, те же редакторы, готовые чуть ли не драться за каждый новый газетный фельетон Тэффи, наотрез отказывались публиковать ее стихи, как, впрочем, и романы Гиппиус, – к огромному огорчению обеих прославленных дам. Некогда прославленному Северянину и вовсе платили копейки в виде отступных, лишь бы он не присылал в редакцию своих новых стихов.

Цветаева упорно не желала считаться ни со вкусами публики, ни с проблемами редакторов, старавшихся удержать свои издания на плаву. Редактор, который подстраивается под вкусы публики, – плохой редактор, – заявляла она. Она не заявляла впрямую, что хороший редактор должен подстраиваться под вкусы Цветаевой, но требовала, чтобы ее печатали много и чтобы платили ей тоже много. Платили и печатали! Публика? А что публика? Как выражался купец в «Крейцеровой сонате» Толстого: «Небось, полюбит!».

В заношенном платье, которое она надевала нарочно, желая подчеркнуть свою нищету, неуживчивая, раздраженная, колючая, косящая в сторону своими близорукими стылыми глазами, Цветаева была одиозной. Тяжкой гирей на ее ногах висел безработный Эфрон с его просоветской пропагандой и неуклюжими попытками завербовать всех знакомых в агенты НКВД.

Но хуже всего было то, что ее все больше сносило в сторону формализма. Игра словами и звуками в сочетании с синтаксической усложненностью превращали иные ее строфы в настоящие головоломки.

Вот, например, начало «Поэмы воздуха»:

Дверь явно затихла,

Как дверь, за которой гость.

Стоявший – так хвоя

У входа, спросите вдов —

Был полон покоя,

Как гость, за которым зов

Хозяина, бденье

Хозяйское. Скажем так:

Был полон терпенья,

Как гость, за которым знак

Хозяйки – всей тьмы знак! —

Та молния поверх слуг!

Живой или призрак —

Как гость, за которым стук

Сплошной, не по средствам

Ничьим – оттого и мрём —

Хозяйкина сердца:

Берёзы под топором.

(Расколотый ящик

Пандорин, ларец забот!)

Без счёту – входящих,

Но кто же без стука – ждёт?

Уверенность в слухе

И в сроке. Припав к стене,

Уверенность в ухе

Ответном. (Твоя – во мне.)

Заведомость входа.

Та сладкая (игры в страх!)

Особого рода

Оттяжка – с ключом в руках.…

Ну и так далее. Цитата получилась длинноватой, но потеряв ее смысл еще в самом начале, я не знал, есть ли он в середине, и где можно остановиться. Если вам удалось разобраться с этим легче, чем мне, то попробуйте на досуге «Красный Бычок». Вот его начало:

Ржавый замок, наглый зевок

Надписи: «нет выдачи».

– Вот тебе бык, вот тебе рог!

Родичи, вслед идучи.

Жидкая липь, липкая жидь

Кладбища (мать:) – «садика».

– Вот тебе бык… Жить бы и жить..

Родичи, вслед глядючи.

Нынче один, завтра другой.

Ком. Тишина громкая.

Глиняный ком, ком горловой.

В правой – платок скомканный.

Небо? – да как – не было! Лишь

Смежных могил прутьица.

То ль от стыда в землю глядишь?

Или же стыд – тупишься?

Поле зрачка – полем тоски

Ставшее.

Вес якоря:

Точно на них – те пятаки,

Коими тот закляли

Взгляд. – Не поднять! – Чувство – понять!

Точно за дверь вытолкан.

Не позабыть старую мать

В глинище – по щиколку.

До – проводив, то есть – сдав – с рук

(Не руки ли?) – Следующий!

– Вот тебе бык, вот тебе луг…

Родичи, вспять едучи….

И так далее, и так далее. В поэме еще тысячи разных слов и сочетаний, связанных между собой лишь прихотью Цветаевой.

Писала Цветаева невероятно много, причем, в разных жанрах; публиковала все, что выходило из-под ее пера, заслуживая частые упреки в неряшливости, многословии, «расхристанности», поэтической разнузданности, кликушестве, дешевых эффектах, визгливости, бессмыслице, злоупотреблении звукоподражанием. Постоянную взвинченность ее музы критики находили утомительной и ненатуральной.

Как-то ее стихи, анонимно присланные ею на конкурс, были единодушно отвергнуты жюри. «Она по этому поводу очень скандалила», – с усмешкой замечал Адамович.

Главный биограф Цветаевой И.Кудрова с горечью отмечает, что в жизни русского зарубежья «она не заняла никакого места» и что на юбилей П.Милюкова, где присутствовало более ста наиболее значительных фигур эмиграции, Цветаеву не позвали и о ней там не вспомнили.

В обширном потоке эмигрантских мемуаров о ней действительно редко упоминают. О Борисе Поплавском, Владимире Смоленском или даже Юрии Терапиано писали куда чаще.

Общее мнение старшего авторитетного поколения эмиграции по поводу ее поздних произведений выразил Б.Зайцев, человек доброжелательный и к Цветаевой расположенный. Они «приобрели предельно кричащие ритмы, пестроту и манерность в слове. Истеричность и надлом стали невыносимыми». (Б.Зайцев. М.Цветаева в воспоминаниях современников. Ч.1. М.: Аграф, 2002, с.107).

Молодое поколение Цветаеву едва замечало. Цветаева страшно злилась, негодовала, скандалила с критиками и редакторами, склочничала из-за гонораров, хлопала дверью, возвращалась и опять скандалила. Конечно, это мало способствовало ее успеху.

«Надо мной здесь все люто издеваются, играя на моей гордыне, моей нужде и моем бесправии (защиты – нет)», – жаловалась Цветаева Иваску из Парижа (8 марта 1935 г.).

Это было неправдой, как и множество других утверждений Цветаевой. Возлюбленный Цветаевой, адресат ее пылких писем и стихов А.Бахрах вспоминал: «После ряда таких не вполне уместных высказываний, вызывавших цепную реакцию, Цветаева стала считать, что вокруг нее образовался «заговор молчания», хотя сухой, библиографический перечень газет, журналов и прочих «дурных мест», как она именовала периодическую печать, в которой она принимала участие, занял бы немало места. Что до ее «бесправия», по поводу которого она любила скулить, то ее юридическое положение естественно ничем не отличалось от положения тысяч других эмигрантов, осевших во Франции.» (Бахрах А. В.: По памяти, по записям. Литературные портреты. Марина Цветаева в Париже)

Цветаеву не только не травили, но так, как помогали ей, может быть, не помогали в эмиграции никому.

Чешское правительство десять лет платило ей, живущей во Франции, существенное пособие. Узкий кружок доброхотов в течение долгого времени ежемесячно поддерживал ее деньгами, о чем она благоразумно молчала, сетуя на нужду. Из ее многочисленных ходатайств и прошений о деньгах в различные фонды можно составить отдельный том, и практически все они удовлетворялись.

Редакторы, публично обруганные ею, входили в ее положение, принимали к печати ее произведения, в успехе которых сильно сомневались, и выдавали авансы. Меценаты, которых она поносила последними словами, вздыхая, выделяли средства на ее творческие вечера. Писатели, которым она давала оскорбительные прозвища, протягивали ей руку помощи, когда она терпела очередное поражение в своей вечной вражде с мирозданием.

Так, например, было с Буниным, чья жена принимала самое деятельное участие в устройстве поэтического вечера Цветаевой и в распространении билетов. Бунина Цветаева не любила, обзывала «анекдотистом» и громко возмущалась тем, что Нобелевская премия досталась ему, а не Горькому. Однако когда в одном из эмигрантских изданий случилась заминка с выходом ее очередного опуса, она обратилась именно к нему, через его жену, прося повлиять на несговорчивых редакторов. И Бунин повлиял, вещь была напечатана.

Помогали не только ей, но и ее семье. Эфрон, открыто агитировавший за большевиков, по десять месяцев в году бесплатно лечился в санаториях за счет благотворительных организаций, которые он же бессовестно бранил.

Крутые повороты судьбы еще не отучили российских меценатов от нехарактерной для Европы щедрости, без которой была бы невозможна ослепительная вспышка культуры в начале ХХ века. А великодушие было в крови русской интеллигенции. И к меценатам, и к собратьям по перу Цветаева относилась, как слепень к тем, кого он жалит.

Л.Розенталь, эмигрант из России, ювелир и меценат, пожертвовал на нужды русских ученых миллион франков. Этот широкий жест вызвал возмущение в семье Цветаевой, где планировалось воспользоваться его деньгами в собственных нуждах. Эфрон, пряча досаду под тяжеловесной иронией, пишет знакомым: «Ваш Леонард подарил миллион ученым мира, а у меня такое чувство, что ученые ограбили Марину». (И. Кудрова, Версты, дали…Марина Цветаева: 1922–1939, Москва, «Советская Россия», 1991, с.109).

Виноградная лоза европейской культуры насильственно привитая Петром Первым к дикому и косматому российскому карагачу, дала поразительные плоды. Всего через полтора столетия появилась неповторимая русская культура, авангардом которой стала наша великая литература.

Русские писатели, уезжая из разрушенной большевиками, оскверненной и залитой кровью России, не представляли собой единства. Они придерживались различных убеждений и находились между собой в сложных, порой, враждебных отношениях. Но их объединяла принадлежность к русской культуре, они ощущали себя ее хранителями и выразителями. «Мы не в изгнании, мы в послании», – эта знаменитая фраза Гиппиус стала девизом эмиграции.

Русская культура в основе своей всегда оставалась христианской, хотя, по верному замечанию Адамовича, не носила узко конфессиональный характер. Ее главной темой была проповедь любви, прощения, милосердия, сострадания. Ее судьба, ее место в европейском искусстве стали в эмиграции предметом размышлений писателей и философов, а также частых дискуссий, которые шли в литературных кружках и общественных объединениях, в русскоязычных журнала и газетах.

В них принимали участие и представители старшего поколения, остро тосковавшие по оставленной родине, и молодые писатели, родившиеся уже в ХХ веке, Россию почти не знавшие, едва ее помнившие. Каждое такое обсуждение, вынесенное на страницы периодической печати, вызывало горячие отклики читателей.

Спорили страстно, самозабвенно. Старшее поколение порой заканчивало взаимными анафемами. «Скажите прямо, господа, с кем вы – со Христом или с Адамовичем?» – взывал однажды к аудитории рассерженный Мережковский. У молодежи и вовсе доходило и до потасовок. Драться за Лермонтова или Бодлера – это все-таки очень по-русски.

– Ке фер? – вопрошал в рассказе Тэффи русский генерал-эмигрант, выходя на парижскую площадь. – Фер-то ке? (От французского «Que faire?» – Что делать?).

Эта фраза мгновенно сделалась среди эмигрантов крылатой, лишь Бунин морщился от ее пошлости. Юмор, или, вернее, юморок был горьким. На чужбине оказалось несколько сотен тысяч образованных людей: чиновников, военных, адвокатов, журналистов. Статус апатридов (людей без родины), даваемый французским правительством, лишал их права на постоянную работу и социальные пособия.

Единственная возможность обеспечить себе и семье сносное существование заключалась в разрыве с прошлым, с Россией. Следовало раствориться в чуждой среде, сделаться французом (немцем, американцем), принять чужие традиции и обычаи. Старшее поколение было к этому не способно, младшее, в большинстве своем – тоже. Русская колония в Париже жила обособлено и на удивление праведно.

Едкая Берберова, презиравшая все «царское», «старорежимное», тем не менее, свидетельствует: «Преступность была, но она была незначительна. (…) Были случаи убийства (из ревности) – два, убийства с целью получить наследство – одно, кражи со взломом – одна, обыкновенного воровства – девятнадцать, относительно крупного мошенничества – четыре, двоеженства – четыре, и так далее. Все это за тридцать лет среди населения в семьдесят пять – восемьдесят тысяч». (Н.Берберова. Курсив мой. Цит. по: pdf издания Wilhelm Fink Verlag, 1972, c. 387)

И там же (с.384) – о бывших русских офицерах, особенно ею ненавидимых: «Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках, б) редко обращаются в заводскую больничную кассу (…), преступность среди них минимальна. Поножовщина исключение. Убийство из ревности одно в десять лет. Фальшивомонетчиков и совратителей малолетних по статистике – не имеется.»

У русских писателей не было читателей в Европе; количество русскоязычных изданий сокращалось год от года. И все же отказ от русской культуры был для них равносилен отречению от собственной души. Они были обречены на вымирание и сознавали это. Беспросветной тоской и горечью дышит поэзия Ходасевича, Г.Иванова и молодых русских поэтов.

(Примечание. Об этом подробнее – в книге одного из лучших специалистов по Серебряному веку В.Крейда, «Георгий Иванов». Несколько страниц посвящает этому и другой замечательный исследователь того же периода – В.Шубинский, в биографии В.Ходасевича).

«(…)У русской литературы одно только будущее: её прошлое», – эти слова Замятина были не пророчеством, а смертельным диагнозом. Особенно трагично складывалась судьба молодого поколения, тех русских литераторов, которые свои первые произведения создали уже за границей. Между благополучием и русской культурой они выбирали культуру, и это без всякого преувеличения можно назвать подвигом. Все их творчество проникнуто, по слову Адамовича, «полным сознанием безнадежности и полной готовностью умереть». Они и умирали.

«Христос сиянием своего погибания озарил мир», – Б.Поплавский, один из талантливейших молодых поэтов русского зарубежья, написал эти слова незадолго до своей трагической гибели. Смертью своей он, однако, мир не озарил; о нем вскоре забыли.

Практически все русские писатели жили в эмиграции в удручающей нужде. (К слову сказать, в нищете умер и Замятин). Ее понимали как неизбежность, как расплату за «русское». В.Яновский, непочтительный к авторитетам, автор блестящих публицистически-хулиганских мемуаров, с гордостью вспоминал: «В нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые, имевшие деньги, как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги – грех, никто в русском Париже не сомневался».

Старшее поколение, привыкшее к достатку, переносило бедность тяжело, порой роптало, но молодежь, кормившая себя тяжелым физическим трудом, ею даже бравировала, отказывалась обращаться в благотворительные фонды и выражала презрение Сирину (Набокову), который, по мнению многих, искал лишь коммерческого успеха, не ставя перед собой высоких целей.

Цветаева родства с русской культурой не ощущала. «О, я не русская!» – признавалась она. – «Россия – как жернов на моей шее!» (Записная книжка № 5, 1918–1919 гг.).

Позже она не раз повторяла это, например, в письме к Иваску: «Во мне мало русского». (12-го мая 1934 г.) Родиной своей она считала Германию. «Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость духа, которую принято считать тюрьмой для тел! Франция для меня легка, Россия – тяжела. Германия – по мне.» (Неизданное, Записные книжки, т.1, с. 358).

О своей нищете она кричала громче всех и дабы сделать ее более очевидной, даже не покупала себе одежду, а выпрашивала ее у знакомых. Эта тактика приносила свои плоды: ей удавалось сводить концы с концами гораздо лучше многих.

Имея неработающего мужа и неработающую взрослую дочь, она снимала квартиры из нескольких комнат, с собственной ванной. По меркам эмиграции это было роскошью. Тот же Набоков, баловень эмиграции, предмет зависти молодых писателей, жил в Париже в однокомнатной квартире с женой и ребенком и сочинял свои романы, запершись в туалете, – так, во всяком случае, уверял Фондаминский. Но Набокову не сочувствовали, многие обитали в сырых подвалах без удобств.

«И слону, и клопу одинаково больно», – жестко замечал в одном частном письме Куприн. – «Но раздавленный клоп громче воняет».

Однако кто знает, может быть, Цветаевой действительно было больнее, чем остальным? Она, во всяком случае, в это верила.

Не находя аудитории в эмиграции, Цветаева раздраженно уверяла окружающих, что ее читатель остался на родине. «В России мои стихи имеются в хрестоматиях, как образцы краткой речи» (Письмо к Рудневу от 9 декабря 1933 г.). Это, конечно, было неправдой, она это знала и на родину возвращаться не спешила, понимая, что в Советской России ее живо заставят замолчать.

«Здесь я не нужна, там я невозможна», – признавалась она Тесковой (25 февраля 1931 г.).

Расправившись со старой Россией, большевики рубили русскую культуру под корень, жгли на костре и заливали угли негашеной известью классовой вражды. Палачами выступали советские писатели. Новая создаваемая ими культура всходила, по выражению Багрицкого, на крови и костях. Она была нетерпима и кровожадна, дышала ненавистью и разрушением.

Гордостью русской литературы были европейски образованные Пушкин, Толстой, Достоевский. Гордостью советской – полуобразованные Маяковский и Горький, не знавшие иностранных языков и писавшие по-русски с грубыми грамматическими ошибками.

Любя человека, русская литература считала недопустимым отношение к его жизни как к средству достижения цели, какой бы великой эта цель ни казалась. Советская литература готова была принести тысячи жизней в жертву идеологическим химерам: революции, партии, товарищу Сталину, превращенному ею же в символ.

Советские писатели жили совсем иначе, чем их собратья за рубежом. Литературные бонзы, успевшие снискать любовь вождя народов, обитали в роскошных квартирах, имели государственные дачи и обслугу, отдыхали от тяжких трудов в Домах творчества. Иные из них коллекционировали антиквариат, другие – драгоценности.

Молодые авторы, еще не получившие призвания, жаждали прорваться в первые ряды; конкуренция была острой и доносы в писательской среде процветали. Советские читатели, в свою очередь, заваливали редакции письмами, но не для того, чтобы выразить свое отношение к Пушкину или Толстому, а требуя «беспощадно стереть с лица земли» очередную «свору бешеных псов», ненавистное «троцкистское отродье».

В Советской России давно уже не существовало литературных диспутов и журнальной полемики, их место заняли партийные «проработки». Бытовал один правильный жанр – социалистический реализм; одно правильное направление, в котором все двигались. Трудовому народу, занятому великими свершениями, не было дела до Цветаевой и ее поэтических экспериментов. Здесь ей негде было публиковать свои мстительные отповеди критикам, бранить собратьев по перу, заявлять о своей гениальности, о своем несогласии со всеми и своем праве на все.

Дурные предчувствия не покидали Цветаеву, и все же она вернулась, – разоблачение Эфрона как советского шпиона не оставляло ей выбора. Жизнь в эмиграции казалась ей тяжелой, но то, что ждало ее на родине, было страшным. Арест мужа и дочери, нищета, скитание по чужим неприютным углам; переводы по подстрочникам национальных поэтов, унизительные просьбы о помощи к литературным чиновникам и их унизительные отказы; нелепые влюбленности в молодых литераторов, не находившие ответа.

Страх, охвативший ее еще в Париже с началом войны, быстро перерастал в патологический ужас, лишавший ее способности к пониманию происходящего. Все закончилось Елабугой и петлей в темных сенях.

Слава к Цветаевой пришла в СССР в начале шестидесятых годов, причем, не с парадного крыльца, не со стороны ее творчества, а через черный ход слухов и шепотов. Первые же тоненькие ее сборники исчезали, даже не доходя до прилавков книжных магазинов. В 1965-м вышел уже серьезный том в большой серии «Библиотеки поэта» тиражом 40 тысяч экземпляров, что означало официальное признание. Он тоже сразу сделался библиографической редкостью

В 1967-м году февральский номер журнала «Наука и жизнь» с очерком «Мой Пушкин» был напечатан массовым тиражом в четыре миллиона экземпляров. Невероятно. Ну, какое, казалось бы, дело было миллионам советских обывателей, с их повседневными проблемами, до сумбурного многословного бессюжетного рассказа Цветаевой о своем детстве? Если на то пошло, то на подобный тираж не мог претендовать даже сам Пушкин, к которому причудливая вязь цветаевских ассоциаций не имела никакого отношения.

Стремительность, с которой росла популярность Цветаевой, была тем более поразительной, что ее творчество в целом по-прежнему оставалось мало кому известным. По собственному признанию Кудровой, и она, и прочие поклонницы Цветаевой страстно полюбили ее раньше, чем узнали. (И. Кудрова. Версты, дали… Марина Цветаева: 1922–1939, Москва, «Советская Россия», 1991, с. 3–4). То был всполох той самой придуманной любви, которой всю жизнь любила сама Цветаева.

И вновь тут нет мистики. Кролик, выпрыгивающий в нужную минуту из цилиндра фокусника.

60-е годы прошлого века произвели коренной перелом в западной культуре. Победоносное наступление демократии повлекло за собой решительный пересмотр всех культурных ценностей в сторону их упрощения. Сексуальная революция и движение хиппи, наделавшие так много шума, были лишь периферийными всплесками общего процесса, возвращавшего человека к его естественному, животному началу.

Рождалась новая культура – массовая, шумная, площадная, недорогая, доступная всем. Эстрада побеждала сцену, чтобы, в свою очередь, быть побежденной стадионом. На концертах Элвиса Пресли и «Биттлз» классические музыканты затыкали уши, фанатки падали в обморок от восторга. Настала эпоха поп-идолов.

Ветер с Запада донесся и до СССР сквозь щель едва приподнятого железного занавеса, но в стране, еще не опомнившейся от сталинской диктатуры, где на одного инакомыслящего приходилось пять штатных сотрудников КГБ и еще двадцать стукачей, ему было не разгуляться. Культура в СССР играла важную идеологическую роль, партия не собиралась терять над ней контроль, и культурная трансформация сразу приобрела специфические советские черты.

Разоблачая культ личности Сталина, Хрущев не ставил перед собой задачу демократизации общества. Так называемая «оттепель» явилась побочным эффектом.

Наследники Сталина, измученные многолетним страхом за свою жизнь, притормозили кровавую машину репрессий, разогнанную диктатором, и советская интеллигенция, бывшая главным объектом гонений и чисток в послевоенные годы, получила, наконец, возможность не только славить вождя народов и проклинать его врагов, но и выражать свои мысли о происходящем. Другое дело, что мыслей о происходящем у советской интеллигенции было не так уж много, – она была отучена мыслить.

Советская интеллигенция являлась таким же продуктом сталинских экспериментов, как Гулаг или Днепрогэс. Формально к ней относились все, имевшие диплом о высшем образовании, которое правительство в послереволюционные годы сделало доступным для широких масс, в первую очередь, для выходцев из трудового народа. Советская интеллигенция была многочисленна и состояла по преимуществу из представителей рабоче-крестьянских слоев, чьи родители порой едва умели читать и писать.

В том, что касается искусства и гуманитарных наук, советская интеллигенция была чрезвычайно невежественна. Она не знала иностранных языков и о шедеврах мировой литературы судила по переводам Маршака, Пастернака и Лозинского. От христианства – великого источника новой европейской цивилизации, она была отсечена атеистической пропагандой, напор которой не ослабевал вплоть до падения СССР. И если при Сталине верующих сажали, то при Брежневе их просто выгоняли с работы. Преподаваемая в вузах западная философия была зверски изувечена топором примитивного марксистского материализма.

При этом советская интеллигенция была убеждена, что живет в лучшей в мире стране, с лучшим в мире образованием и медициной, самой передовой наукой и самым справедливым строем. За границу ее не выпускали, но и те, кто ездили, испытывали, как их учили, гордость за свою социалистическую родину и благодарность к государству, которое, как тогда говорили, «дало все».

«Образованцами» грубо называл Солженицын большую часть советских интеллигентов. Собственно, он и сам, только что издавший в начале шестидесятых своего нашумевшего «Ивана Денисовича», готовившийся получить за него Ленинскую премию, был из «образованцев», – с его категоричностью, неуклюжим тяжеловесным языком и топорным подходом к истории.

«Образованцем» был и другой нобелевский лаурет, ненавидимый Солженицыным любимец Сталина, – Шолохов; да и третий выходец из СССР – Иосиф Бродский, не окончивший, подобно Маяковскому, Горькому и Шолохову, даже средней школы. Все трое были вполне советскими писателями, причем, Солженицын и Бродский, считавшиеся «ярыми антисоветчиками», едва ли не большей степени, чем верный слуга режима Шолохов, – в силу свойственной обоим нетерпимости, мстительности и жажды поучать.

Забавно, что отсутствие образования отнюдь не мешало Бродскому разыгрывать из себя большого знатока в области культуры. Как-то его попросили составить список книг, необходимых для чтения. Он внес в него все наиболее известные произведения без исключения, получилось очень много. Видимо, он долго рылся в энциклопедиях и учебниках, боясь упустить какого-то автора и поставить под сомнение свою ученость. Он был большим поклонником Цветаевой и самомнением ей не уступал.

Партия по-прежнему бдительно следила за тем, чтобы тлетворное влияние Запада не исказило моральный облик советского человека. Авангард, чуждый советскому образу жизни, был обруган, раздавлен бульдозерами и загнан в подполье. Пастернака, вдруг не в меру осмелевшего, травили и шельмовали всем Союзом советских писателей. Впрочем, не только писатели, но вся советская интеллигенция, чуткая к пожеланиям партии, топтала его с дружным ожесточением, требуя лишить гражданства и выслать из страны. Отказавшись от Нобелевской премии, он сравнительно легко отделался; других, более смелых, сажали в тюрьмы и отправляли в психушки.

Тем не менее, и партия, и интеллигенция сознавали, что сталинская идеология кое в чем себя изжила и нуждается в обновлении. О полной смене ориентиров, об отказе от учения Маркса-Ленина речь, конечно, не шла, но «перегибы и «извращения», допущенные при культе личности, следовало устранить, дабы двигаться дальше к полной победе коммунизма.

Среди «шестидесятников», само название которых, повторявшее термин девятнадцатого века, говорило об отсутствии воображения, было немало детей репрессированных. Они отвергали кровавую диктатуру Сталина, но кровавый диктатор Ленин оставался для них образцом вождя.

В Политбюро образованных людей не было, да и откуда им там было взяться? Но опрощение культуры приветствовалось партийной верхушкой не столько в силу ее бескультурья, – она следовала ленинскому завету о том, что искусство должно быть доступно народу.

В шестидесятых годах в СССР, как и на Западе, эстрада занимает второе после кино место в культурной жизни. Возникает «Голубой огонек», где зрители прочувствованно жуют под задушевные советские песни, смешат публику эстрадные юмористы, рождается КВН, звучит авторская, она же «бардовская» песня.

Средний советский интеллигент отличался от русского, как огурец от вокализа Рахманинова. Советская культура шестидесятых ничуть не утратила своей воинственности; гуманистические идеалы оставались ей чуждыми. Она не призывала любить и прощать, она звала в бой, на баррикады, к разрушению, к борьбе. («И вновь продолжается бой/ И сердцу тревожно в груди/ И Ленин – такой молодой/ И юный Октябрь впереди!»).

Главной темой в кино и литературе была война. Балет «Спартак» куда больше выражал дух времени, чем «Лебединое озеро».

По-боевому, как лозунги, звучали стихи модных молодых поэтов: Р.Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко. Они собирали полные залы в Политехническом институте и толпы под открытым небом. Все они происходили по побочной линии от эстрадно-площадного Маяковского; характерно, что в большой свет двоих из них выводила Лиля Брик, бессменная законодательница мод советского андеграунда. На Западе их считали выразителями новых веяний, что отнюдь не освобождало их от сочинения бравурных поэм о Ленине и от прямого сотрудничества с КГБ.

Юный Л.Губанов, чьи стихи ходили в шестидесятых годах в самиздате, лидер «Самого Молодого Объединения Гениев», сокращенно – СМОГ, которого многие и впрямь считали гением, призывал в своем манифесте «Художник» (1964):

Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!

Забыв измены, сны, обеты!

И умирать из века в век…

В принципе, такое могла написать и Цветаева, усложнив синтаксис тире и сбросом строк.

В литературу стали возвращать некоторые имена, правда, постепенно и очень осторожно. В первую очередь печатали тех авторов, которые подверглись незаконным репрессиям при Сталине, но чья верность революции не вызывала сомнений. Однако, Мандельштам, реабилитированный еще в 1956 году, был издан в «Библиотеке поэта» лишь в 1973, – было что-то не советское, «не ленинское», в его «военных астрах» и «барской шубе», пусть и с чужого плеча. (Пылкие поклонницы Цветаевой сумели добиться ее признания почти на десять лет раньше, что говорит об их незаурядной энергии.) Что же касается «белогвардейца» Гумилева, то до него черед дойдет вообще лишь через десятилетия.

Этот короткий экскурс в атмосферу шестидесятых необходим для понимания фона, на котором происходило воскрешение Цветаевой.

Цветаева идеально отвечала всем требованиям времени.

Во-первых, она действительно была необычайно талантлива.

Во-вторых, в советскую литературу она входила «на новенького», что сразу обеспечивало интерес к ее творчеству.

В-третьих, ее напористые, громогласные стихи с восклицательными знаками едва ли не в каждой строчке, с частым повторением «кровь», «смерть», «удар», «бить», «рубить» и прочих пугающих слов, подразумевали именно эстрадное, а не камерное исполнение.

В-четвертых, она была хоть и «заблудившейся», но все-таки «своей», так сказать, «маяковской». Не яростной «антисоветчицей», как те же В.Ходасевич и Г.Иванов. Ее муж был агентом НКВД, незаслуженно пострадавшим при Сталине; дочь сотрудничала с органами и тоже подверглась незаконным репрессиям. В этой связи показательно, что предисловие к ее изданию в «Библиотеке поэта» писал главный критик страны и по совместительству главный редактор «Библиотеки поэта» Владимир Орлов (он же Шапиро), лауреат сталинской премии и многолетний сексот.

В-пятых, Цветаева открыто декларировала превосходство евреев над другими нациями. Массовый исход евреев из СССР еще не начался; они составляли авангард советской либеральной интеллигенции; юдофильство Цветаевой льстило их самолюбию. Строки «В сем христианнейшем из миров/ Поэты – жиды!» повторялись часто.

В-шестых, в один из периодов своей жизни Цветаева, будучи человеком крайностей, являлась столь же страстной сторонницей белого движения, почти что монархисткой. Поэтизированное «белогвардейство» находило отзыв у русских патриотов, ворчавших на засилье евреев в культуре; умеренная ностальгия по прошлому уже вывела на экраны фильмы, в которых белых офицеров играли любимые советские актеры, представляя их уже не уродами и садистами, как раньше, а благородными людьми, искренне любящими Россию, потерявшими путь в водовороте революции.

Когда-то бывшие белые офицеры поднимали в Константинополе стаканы со спиртом, декламируя строки из «Лебединого стана», в шестидесятых их «под коньячок» повторяли убежденные ленинцы. Отсюда уже рукой подать до «корнета Оболенского» и «поручика Голицына».

Всего этого с лихвой хватало для обретения громкого имени. Но для того, чтобы стать кумиром миллионов требовалось нечто большее.

Среди советской интеллигенции преобладание женщин всегда было заметным, но в эпоху, о которой идет речь, они составляли больше двух третей, – трагические последствия страшной войны, выкосившей целые поколения мужчин.

Советская интеллигентка, подобно интеллигентке русской, искренне восхищалась декабристками, с той, однако, существенной разницей, что ехать за мужем в Сибирь она не собиралась, а вот отправить его туда, окажись он врагом народа, считала своим долгом. Одним из самых любимых советских фильмов был «Сорок первый» Г.Чухрая, в котором красноармейка Марютка оказывается на острове вдвоем с белым поручиком; между ними вспыхивает страстная любовь, но она убивает его выстрелом в спину при приближении к острову лодки с белыми.

Кстати, фильм был снят по одноименной повести дважды лауреата Сталинской премии Б.Лавренева, который в двадцатых годах опубликовал возмущенную статью по поводу того, что Цветаеву напечатали в Гослитиздате, хотя она относилась к советской власти с белогвардейской враждебностью, часто упоминала о Боге да еще писала это слово с большой буквы! Цветаева, не веря в Бога, действительно долго так поступала, однако вернувшись в СССР, в письме к Берии она уже писала «Бог» со строчной буквы. (Иных поэтов страх легко освобождает от устоявшихся привычек, в том числе, и от приверженности к старой орфографии, о преимуществах которой Цветаева была готова спорить до хрипоты).

Тот же Лавренев явился инициатором первого появившегося в печати коллективного письма, объявлявшего Пастернака предателем родины. Странно, что об этих двух обстоятельствах почему-то умалчивает М.Белкина, автор самой проникновенной биографии Цветаевой «Скрещение судеб», в которой часто и восторженно упоминается Пастернак.

Зато Белкина с нескрываемым восхищением описывает ленинградскую квартиру Лавренева, полную антиквариата, на которой она побывала в качестве журналистки. Вообще описаний дорогих писательских квартир в книге Белкиной едва ли не больше, чем стихов Цветаевой. Видимо, так уж распределялись ее интересы в пору ее знакомства с Цветаевой. А любовь к ней пришла четверть века спустя, когда Цветаеву уже разрешили и она начала входить в моду.

Советская интеллигентка любила, или, во всяком случае, обязана была любить родину, партию и лично товарища Сталина больше, чем свою семью. Многие действительно любили, и пронесли это пламенное чувство через тюрьмы, лагеря и лесоповалы, куда товарищ Сталин их отправлял, дабы немного остудить. После разоблачения «культа личности» образ вождя народов несколько потускнел, но общественное продолжало доминировать над частным в советской культуре.

Типичным воплощением интеллигентки на экране и в книгах была школьная учительница, – строгая, но в душе добрая, справедливая, ответственная, умная. Школьных учительниц и в самом деле было около 80 процентов среди женщин с высшим гуманитарным образованием. Разумеется, не они, полуобразованные выпускницы пединститутов, сформированные сталинским режимом, определяли развитие культуры, но они задавали тон общественного дискурса. Он был категоричный, поучающий, патетический, надрывный и сентиментальный.

Этот тон будто взят у Цветаевой; он звучит у нее везде, включая дневники и любовные письма. В отдельных произведениях слышнее те или другие ноты, но аккорд в целом остается неизменным.

Каждая советская интеллигентка, особенно школьная учительница, искала в себе сходство с Татьяной Лариной, тургеневскими девушками или юной Наташей Ростовой. Но находила его с трудом. Не потому только, что она не знала французского языка, и даже не потому, что у нее не имелось старой любящей няни и крепостной дворни, а потому что трудно воображать себя изысканной романтической барышней в толстых розовых рейтузах с начесом.

Об этих легендарных рейтузах, которые женщины за неимением в магазинах другого теплого белья вынуждены были зимой пододевать под юбки, в шестидесятых годах ходила такая история.

«Когда Жерар Филип (есть еще вариант про Ива Монтана) приехал с триумфом в Москву, его повели в ГУМ показывать советские достижения, и там на прилавке он увидел советское нижнее белье (рейтузы с начесом). Французский актер страшно изумился, скупил все белье и тайно вывез в Париж, где устроил выставку советского нижнего белья. Французские утонченные манекенщицы носили по подиуму это белье, а актеры пили шампанское и спрашивали друг друга, а что, они еще и размножаются?

Не только советские женщины, но и современные журналисты и даже исследователи верят в эту городскую легенду беспрекословно.»

Эту цитату я взял почти целиком из статьи одного из лучших исследователей общественной психологии А.Архиповой (объявленной Роскомнадзором «иноагентом»). Причиной появления этого анекдота Архипова считает «советский «страх стыда»: нижнее белье воспринимается как нечто уродливое и потому не предназначенное для взгляда «другого». Особенно, если этот «другой» – герой-любовник и всеобщий кумир, и не понимает трудностей советской жизни».

В повседневной жизни советскую интеллигентку окружала грязь на улицах, битком набитый общественный транспорт, в котором она добиралась до работы, пустые полки магазинов, очереди, грубость продавщиц и мат пьяного гегемона; мизерное жалованье. Дома, в убогой квартире, ее ждала стирка, готовка, мытье полов. Быт был ее мучителем, она была им замордована.

Кто понимал это лучше Цветаевой? Цветаева быт ненавидела. Главную трагедию своей жизни она сознавала как конфликт «между бытом и бытием». Она жаловалась на быт непрестанно, не просто «скулила», а стенала по этому поводу как древнеримский грек. Нет ни одного ее жизнеописания, где ее бытовым страданиям не было бы отведено сочувственных страниц. Одна из самых известных ее биографий, принадлежащая перу В.Швейцер, так и называется: «Быт и бытие Марины Цветаевой».

А главная евангелистка Цветаевой И.Кудрова горько восклицает: «Ни один из поэтов, с которыми Цветаеву обычно сравнивают, – Ахматова, Пастернак, Мандельштам – не знал этой ежедневной пытки, затянувшейся на долгие годы. У них хватало своих испытаний, но не было этой изнурительной ежедневности бытовых забот, дробящих не просто время – душу. (Кудрова. Версты дали, с. 300).

Разумеется, эта «пытка» была ведома почти каждому русскому писателю ХХ века: и Блоку, и Бальмонту, и собиравшему окурки на вокзале, умершему от голода Розанову; и больному нищему Ходасевичу, и голодавшей в двадцатых Ахматовой, и Мандельштаму; и Сологубу, чья жена утопилась в Неве от безысходности, и Бунину, быстро потратившему Нобелевскую премию, и Куприну, и Зайцеву, и многим, многим другим. Просто все они, вместе взятые, проклинали быт меньше, чем Цветаева. Вещи и явления занимают в нашей жизни ровно столько места, сколько мы им отводим.

Душу советской интеллигентки жгла невысказанная обида на общество, мужа и даже собственных детей, потому что ни общество, ни семья ее не понимали и не ценили так, как она того заслуживала. Она не смела восстать против государства, но бунт зрел в ее оскорбленном сердце. Это настроение шестидесятых годов нашло свое отражение в стихотворении А.Вознесенского «Бьет женщина»:

В чьем ресторане, в чьей стране – не вспомнишь

но в полночь

есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,

и женщина разгневанная – бьет!

Быть может, ей не подошла компания,

где взгляды липнут, словно листья в бане?

За что – неважно. Значит, им положено —

пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!

Вмажь майонезом лысому в подтяжках.

Бей, женщина! Массируй им мордасы!

За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая.

что на земле давно матриархат —

отбить, обуть, быть умной, хохотать —

такая мука – непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.

Мужчины, рыцари, куда ж девались вы?!

Так хочется к кому-то прислониться —

увы…

(…)

Ну, можно ли в жилет пулять мороженым??

А можно ли в капронах ждать в морозы?

Самой восьмого покупать мимозы —

можно?!

(…)

Стихотворение длинное и малохудожественное, не стану приводить его до конца, но и этого отрывка достаточно, чтобы понять картину.

Советская интеллигентка вряд ли могла представить себя дерущейся в ресторане, все-таки она была почти что Татьяна Ларина, несмотря на рейтузы с начесом. Она и рестораны-то посещала не часто, реже, чем Вознесенский, – зарплата ей не позволяла. Но как же ей порой хотелось швырнуть в толстые начальственные физиономии мстительные цветаевские строки! Скажем, такие:

Квиты: вами я объедена,

Мною – живописаны.

Вас положат – на обеденный,

А меня – на письменный.

Оттого что, йотой счастлива,

Яств иных не ведала.

Оттого что слишком часто вы,

Долго вы обедали.

Всяк на выбранном заранее —

Месте своего деяния,

Своего радения:

Вы – с отрыжками, я – с книжками,

С трюфелем, я – с грифелем,

Вы – с оливками, я – с рифмами,

С пикулем, я – с дактилем.

В головах – свечами смертными

Спаржа толстоногая.

Полосатая десертная

Скатерть вам – дорогою!

Табачку пыхнем гаванского

Слева вам – и справа вам.

Полотняная голландская

Скатерть вам – да саваном!

А чтоб скатертью не тратиться —

В яму, место низкое,

Вытряхнут

С крошками, с огрызками.

Каплуном-то вместо голубя

– Порх! душа – при вскрытии.

А меня положат – голую:

Два крыла прикрытием.

В этом наброске Цветаеву захлестывает от ненависти, обиды и гнева. Под ее яростным напором ломаются строфы, рифмы перехлестываются и выпадают, в стих врывается шершавая проза, ругательные сравнения громоздятся, но ей кажется, что их недостаточно. Она не замечает чудовищного неблагозвучия второй строки, звучащей как «мною ж вы описаны»; она не в силах остановиться. По сравнению с этим черновиком отделанный опус Вознесенского кажется вялым и бледным.

Прочитав этот набросок, поэт, возможно, восхитится грубой энергией стиха и в особенности двумя последними строками: пронзительными, бесстыдными, гениальными. Советская интеллигентка, наверное, всплакнет, осознав с болью и счастьем, что наконец-то нашелся тот, кто выразил ее переживания. Но исследователь, я имею в виду, добросовестный исследователь, а не восторженный сочинитель цветаевского жития, задастся вопросом: кто, собственно, является адресатом этой инвективы? Против кого направлен гнев Цветаевой? Кто ее объел? Меценаты, дававшие средства на ее вечера? Доброхоты, из года в год снабжавшие ее деньгами? Редакторы, выписывавшие ей гонорары за произведения им совсем не нравившиеся?

Вероятно, Цветаева в очередной раз поносит богатых, которых она остро ненавидела и которых не раз бралась обличать в стихах и прозе. Ненавидела она их, впрочем, не всегда, а лишь с тех пор, как сама перестала быть богатой. До этого, живя в роскошной квартире с дорогой мебелью и обслугой, посылая кухарку на рынок, чтобы та ежедневно изобретала затейливые обеды для нее, Эфрона и маленькой Али, Цветаева не задумывалась над тем, что она кого-то «объедает». Может быть, такую же, как она, непризнанную поэтессу, замученную бытом. «Голод голодных» ее тогда мало заботил.

И добросовестный исследовать вынужден будет заключить, что те, кто считал Цветаеву человеком высокоодаренным, но малоприятным, имели к тому основания.

«Я научила женщин говорить», – самонадеянно заявляла Ахматова. Цветаева с тем же успехом могла бы утверждать, что научила советских женщин кричать, рыдать и голосить. Этим и объясняется появление ее образа в иконостасе советской интеллигентки, рядом с ликом Ахматовой и Пастернака (Мандельштама советская интеллигенция канонизировала чуть позже). Образа, надо отметить, раскрашенного и отлакированного, похожего на оригинал не больше, чем парадные портреты Екатерины Второй на старую толстую обрюзгшую плаксивую женщину, с которой их писали.

Цветаева, что называется, «попала в нерв», в женский, больной, воспаленный нерв. Настало ее время, в ней, по ее запоминающемуся выражению, возникла «смертная надоба». В советскую культуру она вошла победной поступью, подобно Царь-девице, героине ее невыносимо длинной и совершенно нечитаемой поэмы. Впрочем, вошла не реальная Цветаева, не повесившаяся в Елабуге, а некая богиня, прекрасная, гордая, смелая. Страдавшая, убитая, но не сломленная, – воскресшая.

«Наперекор всем и всему!» «Одна – из всех – за всех – противу всех!».

Удивительно, что в бесчисленной толпе цветаевских поклонниц, повторяющих ее воинственные речевки, никто не замечает их очевидной несуразности. Если «за всех», то против кого? Если «противу всех» – то за кого?

Культ личности, однако, держится не мифами и сказками, а потребностью толпы верить в те свойства носителя культа, которые роднят его с ней. Мифы – результат этой потребности, а не причина.

Глава вторая. «Апостолка», «евангелистки» и «шизофренички»

Своим воскресением Цветаева во многом обязана дочери Ариадне, по-домашнему, Але, которая и стала главным апостолом матери, точнее, ее «апостолкой», публикатором и комментатором ее произведений, вдохновительницей цветаевских житий и сочинительницей первого патерика, в данном случае, наверное, правильнее будет сказать «материка».

Родилась Ариадна в сентябре 1912 года и ее судьба сложилась не менее драматично, чем судьба ее матери, принимая во внимание, что в отличие от матери, она выбирала ее не сама. Или все-таки сама?

В раннем детстве Аля была прелестным ребенком со светлыми локонами и огромными серьезными серо-голубыми глазами, делавшими ее похожими на маленькую фею. При этом она обладала неподражаемо оригинальным, взрослым умом; Цветаева считала ее вундеркиндом, гением, твердила об этом ей и окружающим, посвящала ей стихи, записывала ее словечки. Словом, возилась с ней, как с любимой куклой.

Современные психологи хорошо знают, какой травме подвергают ребенка родители, в угоду собственному тщеславию избирая ему участь вундеркинда; перегружая детский ум знаниями, которые он еще не способен воспринять. Тогда этот феномен еще не был изучен, но даже если бы Цветаеву кто-то и предостерег, она, с ее своеволием и самоуверенностью, все равно бы не послушала. Она была влюблена в дочь, или, вернее, в свою фантазию о дочери, ибо Цветаева всю жизнь влюблялась лишь в свои выдумки и никогда – в живых людей.

Вот один из самых известных диалогов матери и дочери, записанный Цветаевой и повторенной в каждой биографии:

«Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие. Амур – воплощение. Понятие – общее, безграничное, воплощение – острие, вверх! – всё в одной точке. – Понимаешь?»

– «О, Марина, я поняла!»

– «Тогда, скажи мне пример!»

– «Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны».

– «Ну, ничего, ничего, говори. Если неверно, я скажу».

– «Музыка – понятие, Голос – воплощение».

(Пауза.)

– «И еще: Доблесть – понятие, Подвиг – воплощение. – Марина, как странно! – Подвиг – понятие, Герой – воплощение».

Гениально? Ну, еще бы! Вот только…

Аля воспитывалась в поклонении матери. Ей не дозволялось называть ее «мамой» и обращаться к ней на «ты», – лишь «вы» и «Марина». «Марина, какая Вы гениальная!», «Марина, какая Вы необычная!», «Мариночка, как я восхищаюсь Вами!». «Мариночка, я готова целый год прожить в колонии, чтобы один день быть с Вами!». Эти восторженные восклицания звучали из уст Али беспрерывно, как молитвы.

С ходу набрав такую высоту, кто на ней удержится?

В церемонном «вы» (в письмах – всегда с заглавной буквы) Цветаевой, видимо, чудился налет аристократизма. Приобщиться к аристократии было ее страстной мечтой с тех пор, как она себя помнила. Будучи невоздержанной на язык до грубости, она всю жизнь называла на «вы» мужа, как, впрочем, и всех своих любовников. Зато детям она довольно непоследовательно «тыкала».

Знакомых аристократов у нее в юности не было; некому было ей объяснить, что французские учтивости, вычитанные ею из любимых книг 18 века, никогда не соблюдались в России строго, а к началу ХХ века и вовсе были забыты. Даже в царской семье супруги говорили друг другу «ты», так же поступало большинство знатных особ. На «ты» обращались к родителям и дети аристократии. Аристократизм вообще меньше всего зависит от внешней вычурности, которую любят мещане. «Тыкали» друг другу и в семье родителей Цветаевой и в семье Эфрона, но Цветаевой всегда хотелось чего-то особенного.

«Аля, за что ты меня так любишь?» – спрашивала Цветаева дочь. «Потому, что Вы поэт! Потому, что Вы – великая!».

Все это Цветаева заносила в записные книжки и с гордостью пересказывала знакомым. Ее радовало, что Аля «малейшее внимание» со стороны матери воспринимает с «бесконечной благодарностью». Это ей казалось правильным, заслуженным.

Вот только… Вот только почему подобные декламации напоминают мне звонкое радостное тявканье, с которым симпатичные пудельки в цирке вскакивают на задние лапки по взмаху дрессировщика?

В честь матери Аля сочиняла стихи, восторженные и вымученные:

Спите, Марина,

Спите, Морская Богиня.

Ваше лицо будет скрыто в небесных морях.

Юноши будут давать Вам обеты в церквах.

Звери со всех сторон мира

Будут реветь под цыганской звездою любви.

Цветаевой подобные дифирамбы нравились, к их сочинительству она Алю поощряла. В том же стиле она сама писала оды Блоку, Ахматовой и собственному мужу и читала их Але. Они и служили девочке образцом поэзии.

Она выдумывала необыкновенные сны о матери, которые будто бы видела. Борис Зайцев позже вспоминал забавную историю о том, как он, желая помочь Цветаевой в голодные послереволюционные годы, взял Ариадну на месяц в деревню – «подкормить, подправить».

«Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.»

Мать отреагировала весьма прозаически:

«– Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят. Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.

На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.

– Вот это другое дело…». (М.Цветаева в воспоминаниях современников. В 2-х тт. Т.1 М.; Аграф, 2002, с.106)

Этой добродушной иронии Ариадна и в старости не могла простить покойному писателю и отзывалась о нем неприязненно. С ее стороны это было несправедливо, не только потому, что Зайцевы много помогали ей и ее матери в ту тяжелую пору, но и потому что Зайцев мог бы рассказать и о других ее привычках, далеко не столь безобидных, которым она тоже научилась у «своей Марины».

«Два порока моего детства: ложь и воровство», – признавалась Ариадна годы спустя Пастернаку. Зайцев об этом промолчал.

Лгать и воровать Ариадну учила мать. Привычка к воровству со временем, видимо, прошла, а вот склонность ко лжи осталась и даже с годами усилилась. В поздних рассказах Ариадны о родителях, да и о себе правды почти уже не было.

Еще одно воспоминание об Але, – человека, совершенно иного склада, чем Б.Зайцев, – И.Эренбурга, относящееся к 1917 году, после февральской революции.

«Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:

Какие бледные платья!

Какая странная тишь!

И лилий полны объятья,

И ты без мысли глядишь…

Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой – Але – было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры, самой Марины» (И.Эренбург, Из книги «Люди, годы, жизни», в кн.: Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Рождение поэта, с. 125).

Революцию Цветаева переживала в Москве одна, с двумя дочерьми: Алей и маленькой Ирой; Эфрон воевал в Белой армии. Аля в те тяжелейшие годы была ей преданной помощницей. Она стойко, не жалуясь, переносила холод и голод, таскала дрова для печки, скребла кастрюли и сковородки, стояла с матерью в очередях за скудным пайком, выносила «окаренок».

«Окаренком» Цветаева называла ведро, куда сливались помои и прочие отходы жизнедеятельности (канализация в Москве не работала). Сама Цветаева выносить «окаренок» не любила и по ночам выливала в окно, прямо у дома.

Декабристы, обходившиеся в Сибири без слуг, не выливали нечистоты поблизости от своего жилья, не делал так и Пушкин, который в Михайловском сам отмывал ночной горшок. Но аристократия духа, к которой причисляла себя Цветаева, выше аристократии крови; ей позволено больше. Да и к гигиене Цветаева всегда была совершенно равнодушна.

Уходя из дома, Марина и Аля вместе привязывали к стулу Ирину, младшую нелюбимую дочь Цветаевой. В свои два с небольшим года девочка не могла говорить, только пела. Цветаева считала, что у нее был дефект в развитии, но, возможно, это было следствием недоедания. Так или иначе, но и Марина, и Аля Ирину презирали, и Аля с одобрения матери издевалась над ней.

Вот веселая запись в дневнике Цветаевой: «Аля закрыла Ирину с головой одеялом». Испуганный ребенок бьется, пытается освободиться. Аля:

– «Марина! – Глядите! Беснующаяся пирамида!». (Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки. Т.2. Записная книжка 7. с.11).

Марина и Аля в восторге хохочут. Умора, не правда ли?

«Аля мне нужна, как страстная любовь – ее ко мне», – писала Цветаева. (Записные книжки, ноябрь 1917).

Она видела в Ариадне не столько дочь, сколько младшую подругу, влюбленную в нее, поклоняющуюся ей и беззаветно ей преданную. Такого самозабвенного преклонения она всегда искала в мужчинах и женщинах и сердилась, если его не встречала. Подобное чувство к себе со стороны случайной подруги, второстепенной юной актрисы Сони Голлидэй, она описывала в повести «Сонечка», над которой смеялся Адамович. Вот цитата из повести, которую он приводит:

«– О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала!.. Когда я Вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что Вас нельзя не полюбить безумно, – я сама Вас так полюбила сразу…

– А он не полюбил.

– Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я Вас люблю. А его я презираю – за то, что не любит Вас – на коленях».

Кто здесь кого копирует: Аля Сонечку или Сонечка – Алю? Или Цветаева приписывает Сонечке то, что слышала от Али? Эта поздняя повесть, написанная Цветаевой в 45 лет, подчеркнуто автобиографична. К тому времени Аля успела вырасти и отдалиться от матери. Других столь же восторженных обожателей на ее место так и не нашлось, приходилось их выдумывать.

В рецензии на повесть Адамович замечает: «Будем откровенны: читать Цветаеву всегда неловко и тягостно, несмотря на то, что талант ее всегда и во всем очевиден. Отрывок из «Повести о Сонечке», (…) вовсе не исключителен для нее. В других формах и в других вариантах Цветаева пишет о себе неизменно в таком же тоне, и неизменно все ее воспоминания развертываются в атмосфере «обожания», которое то прямо, то косвенно затрагивает ее самое».

Журнал, начавший было печатать повесть, остановил публикацию, – откровенное самолюбование автора сочли неприличным. Цветаева, как обычно была этим страшно возмущена. Уже позже, в Москве, незадолго до смерти, она читала «Сонечку» в кругу своих новых поклонников. Когда одна слушательница заметила, что так писать о себе нескромно, Цветаева строптиво ответила: «Я имею на это полное право, я этого заслуживаю». (М. Белкина, Скрещение судеб, М., 1992, с. 264).

Она откровенно посвящала Алю в свои романы, и маленькая девочка, тосковавшая по отцу, которого едва помнила, писала любовникам матери вежливые письма, поздравляя их с праздниками и иными событиями.

Завершу цитату из «Сонечки».

– Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

– Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец…

– Значит, внутри пылало, а я боялась – всю сцену – весь театр – всю Москву сожгу. (…).

Это был мой последний румянец в декабре 1918 года. Вся Сонечка – мой последний румянец. (…)

…Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку».

Адамович прав: это – совсем дурной вкус. И жаль, что «последний румянец» Цветаевой пришелся не на Алю, бесконечно ее любившую, а на случайную в ее жизни актрису, впоследствии ее забывшую.