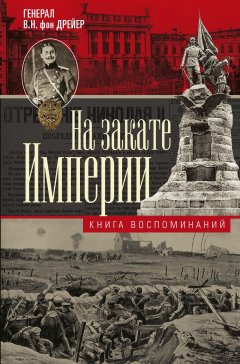

На закате империи. Книга воспоминаний

Владимир Николаевич фон Дрейер в 1907 г.

© «Центрполиграф», 2024

От издательства

Мемуары генерала В.Н. фон Дрейера «На закате империи» были написаны после Второй мировой войны и опубликованы в 1965 году, когда генерал приближался к своему девяностолетию. Но повествование он довел только до начала Гражданской войны в России – роковой черты, разделившей судьбы многих русских людей на «до» и «после». А Владимир фон Дрейер – человек русский, хотя и с немецкими корнями, православный, из семьи потомственных военных. Родился он в 1876 году в Ташкенте, где его отец, офицер-артиллерист, служил в Туркестанском округе.

Владимир тоже не мыслил для себя другой судьбы, кроме военной службы. Кадетский корпус в Оренбурге, куда собирали для обучения сыновей офицеров-туркестанцев, Павловское военное училище, потом, в свою очередь, служба в Туркестане, где еще жил отец, Академия Генерального штаба, гарнизоны на западной границе…

Все это нашло отражение в книге воспоминаний, но главное место в них занимает Первая мировая война.

Первую мировую войну фон Дрейер встретил полковником; генерал-майором он стал не просто в военное время, но в 1917 году, после Февральской революции, когда старая армия уже доживала последние месяцы, но русские офицеры продолжали сражаться с врагом… А Дрейер воевал героически. Получил ряд наград за отличия в боях.

Вообще, жизнь его была полна разнообразных приключений и необычных встреч. Многие знаменитые исторические персонажи – для него просто друзья, знакомые и сослуживцы… Он служил с Брусиловым, Корниловым, Врангелем и хорошо знал большинство знаменитых генералов первой четверти XX века. Будущий советский маршал Шапошников в качестве молодого офицера по прозвищу «мальчик Боря» оказался под началом фон Дрейера…

По Туркестану Дрейер хорошо знал семью Керенских и самого Александра Федоровича, отца которого перевели в Ташкент заниматься народным просвещением.

Родственница фон Дрейера вышла замуж за великого князя Николая Константиновича, брата греческой королевы Ольги Константиновны и поэта К. Р. (Константина Романова). Проштрафившийся великий князь был сослан царем в Ташкент, где вел довольно яркую жизнь, не считая женитьбы на Надежде фон Дрейер, а когда его брак был признан Домом Романовых, Надежда и ее дети получили титул князей Искандер.

Будучи военным корреспондентом на Балканских войнах, Владимир фон Дрейер близко познакомился с политиком А.И. Гучковым, оказывавшим братьям-болгарам помощь по линии Красного Креста… Эсер-террорист Савинков в 1917 году был прислан в штаб фон Дрейера в качестве комиссара Временного правительства…

Генерал мог вспомнить многое и многих.

После революции большевики пытались заставить генерала пойти на службу в Красную армию, сам Троцкий подсылал к нему парламентеров, но фон Дрейер ухитрился бежать в Крым.

Интересно сложилась и судьба его дочери, которой он посвятил свою книгу.

Эмигрантские дороги занесли фон Дрейера в Париж.

Жизнь русской колонии в Париже была тогда совсем не легкой. Генералу пришлось открыть бакалейную лавку, чтобы содержать семью и дать детям образование. Впрочем, это было не такой уж редкостью – сослуживец Дрейера генерал-лейтенант Эрдели до самой смерти работал в Париже шофером такси.

В конце 1924 года жена Владимира Николаевича Клавдия Владимировна умерла. Генерал тем не менее смог сам воспитать детей и дать им приличное образование. Ирина посещала школу католических монахинь и французский лицей. Учеба давалась девочке легко, но ей приходилось терпеть «душевные муки» – будучи православной, она не хотела переходить в католическую веру, к чему ее склоняли французские монахини.

Ирина в Париже ходила с отцом только в русскую православную церковь, как и большинство эмигрантов, приехавших из России.

Ирина Владимировна фон Дрейер в 1936 году удостоилась титула «вице-мисс Россия» на конкурсе красоты среди представительниц белой эмиграции в Париже.

К моменту участия в конкурсе красоты «Мисс Россия» Ирина, считавшаяся одной из самых красивых девушек в эмигрантских кругах, уже была популярной манекенщицей. Но ей хотелось иного положения.

Став знаменитостью в мире моды, вице-королева красоты увлеклась журналистикой и весьма преуспела в этой профессии. Она часто печаталась, а потом стала редактором в нескольких журналах, где вела рубрики, посвященные театру и кино.

Но… считая себя русской, она тосковала по России, и детям (а их у Ирины было семеро) рассказывала о своих корнях и о потерянной родине. Отец, доживший до 90 лет, предостерегал ее, говоря, что СССР – это совсем не та Россия, которую они потеряли. Его можно было понять – слишком много его друзей и сослуживцев погибли: были убиты в дни революции, пали в боях Гражданской войны, оказались у расстрельной стенки в 1930 году по делу «Весна» или в 1937-м по делу группы Тухачевского. Не каждый, как «мальчик Боря» Шапошников, упокоился в Кремлевской стене… Снова попасть в Россию было заветной, но неосуществимой мечтой генерала.

Но Ирина верила, что сможет увидеть Россию, откуда ее увезли маленькой девочкой.

Видя, как меняется страна, она, собравшись с духом, написала письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину. На тот момент ей уже исполнилось 99 лет.

В письме Ирина Владимировна рассказала, что 15 декабря 2015 года ей исполнится 100 лет, и она, прежде чем покинуть этот мир, мечтает отпраздновать 100-летие на своей обожаемой родине в качестве настоящей гражданки России.

Президент России Владимир Путин откликнулся на ее послание и подписал указ о предоставлении Ирине фон Дрейер российского гражданства. Ирину Владимировну посетил посол России во Франции и вручил ей не только новый паспорт, но и приглашение в нашу страну.

В день своего столетия баронесса прибыла в Россию, правда, всего на шесть дней. Ей подготовили торжественную встречу и организовали множество интересных мероприятий. Она встречалась со знаменитостями, посещала храмы, присутствовала на банкетах в свою честь и побывала в Большом театре, где ей предоставили императорскую ложу.

Ирина Владимировна вернулась во Францию переполненная впечатлениями. Она смогла осуществить мечту отца, снова попасть в Россию, и была в восторге от того, что ей там довелось увидеть, от внимания, которым ее окружили.

До последних дней жизни баронесса не могла забыть свою поездку в Москву и жалела только, что не сделала этого раньше.

Через три года в возрасте 103 лет она тихо покинула этот мир…

На закате империи

Книга воспоминаний

Моей жене и дочери посвящаю

Вместо предисловия

В один из зимних вечеров, изнывая в одиночестве на американской ферме моей дочери, вдали от Нью-Йорка, когда кругом бушевала снежная буря, греясь возле камина, я предался воспоминаниям о прожитой долгой жизни и совершенно непроизвольно взялся за перо. Работа меня увлекла, и я в течение нескольких месяцев, до возвращения в Париж, продолжал писать. Получилось нечто вроде мемуаров.

Сверстников моих – к сожалению, их осталось немного – книга моя, несомненно, заинтересует; а нынешнее поколение увидит, как жилось на Руси, на далекой окраине государства Российского, какие были люди, порядки, как учились, служили, забавлялись и воевали.

Читатель простит мне, что, наряду с изложением серьезных событий и фактов, я ввел в свои воспоминания, местами, игривый элемент. Полагаю, что всякая серьезная проза делает содержание даже талантливо написанной книги утомительным и скучным.

Юные годы. Кадетский корпус

В 1887 году для уроженцев Туркестанского края, детей военных, в городе Оренбурге был открыт новый кадетский корпус – 2-й Оренбургский, – превращенный из военной прогимназии, и занял то же огромное здание на берегу реки Урал, впадающей в Каспийское море.

Кроме нового корпуса, в Оренбурге существовал другой – Неплюевский, основанный в 1828 году императором Николаем I.

В этот новый корпус меня и отправили мои родители за 2000 верст от Ташкента, где я родился. Отец, капитан артиллерии, прикомандированный к дипломатической миссии при эмире Бухарском, за свой острый язык остался за штатом; денег не было, чтобы учить меня в Ташкентской гимназии, где я прошел подготовительный и первый классы. Между прочим, в этой же гимназии учился и Керенский, будущий Верховный главнокомандующий[1], приезжавший, будучи студентом, на каникулы к своим родителям[2] и бегавший за ташкентскими гимназистками. Семья Керенских, весьма почтенная, жила довольно широко; отец – попечитель училищ целого края, мать – умная, образованная женщина и, наконец, сестра Неточка, вышедшая вскоре по окончании гимназии замуж за адъютанта генерал-губернатора штаб-ротмистра Алферьева.

Генерал-губернатором и командующим войсками Туркестанского края и всей Закаспийской области в последние годы прошлого века был барон Вревский. Говорили, совершенно серьезно, что Лев Толстой списал портрет Вронского с барона Вревского. Этот почти «наместник»[3] огромной территории жил довольно замкнуто в генерал-губернаторском дворце со своей племянницей и ее гувернанткой, жилистой и не очень красивой англичанкой мисс Хор, управлявшей домом и, кажется, самим Вревским.

На Новый год и в день тезоименитства государя к генерал-губернатору приезжал со свитой эмир Бухарский с подарками и наградами в виде звезд и шелковых халатов для ближайших сотрудников генерал-губернатора. А англичанку мисс Хор являлись поздравлять ташкентские дамы.

Халаты раздавались от одного до дюжины, в зависимости от ранга губернаторских чиновников, которые продавали их, по желанию, лицам из свиты эмира по выработанному тарифу. А для мисс Хор визитерши привозили цветы и конфеты.

2-й Оренбургский кадетский корпус, куда меня привезли в 1887 году и где я прошел в течение семи лет свое первоначальное образование и воспитание, был создан по тому же образу и подобию, как и все прочие корпуса, за исключением Пажеского. В нас основательно вбивали воинский дух; все мы горячо были преданы нашему государю, зачитывались подвигами национальных героев, особенно Скобелева и адмиралов Нахимова и Корнилова. На стенах большой залы висели портреты Суворова, Кутузова, всех героев Отечественной войны [1812 года]. Книги, как, например, «Белый генерал» Немировича-Данченко[4], «Тарас Бульба» Гоголя, читались по много раз.

Воспитатели, в большинстве армейские офицеры, не все были специалистами в деле воспитания детей и юношей и редко считались со свойствами характера каждого мальчика. Многое было построено по шаблону, далеко не всех воспитателей любили, но за других стояли горой.

Припоминаю одного, штаб-ротмистра Любарского, равнодушного, апатичного толстяка, с трудом справлявшегося с сотней подростков на своем дежурстве.

Барабанщик бьет строиться к обеду; кадеты не торопясь выходят из своих классов в залу; порядка нет, кричат, спорят, переругиваются. Любарский стоит, смотрит и время от времени произносит: «Поговорите, поговорите, я подожду». Проходит пять, десять минут, иногда четверть часа, наконец, получается нечто вроде строя, и Любарский ведет роту в столовую, где болтовня и шум не прекращаются.

Совершенно другая картина при воспитателе Энвальде. Маленький, лысый, очень способный, хороший чтец, великолепный рассказчик и актер на любительских спектаклях, этот Евгений Васильевич Энвальд за малейшую шалость наказывал беспощадно. И на его дежурстве с десяток кадетов часами стояли у печки, а в строю, выровненные в струнку, боялись дышать. И все это делалось без всякого крика, а взглянет этак исподлобья и негромко скомандует: «Смирно, равняйсь!», и через несколько секунд наступала гробовая тишина, и рота была выровнена как на параде.

Но зато, когда в 1918 году вооруженные большевики явились в корпус, чтобы арестовать офицеров, то 13—14-летние мальчуганы тоже схватили ружья в первой роте и своих любимых воспитателей Дудыря и Любарского решили не выдавать.

Большевики не постеснялись перестрелять несколько мальчишек и на глазах кадетов прикончили обоих воспитателей.

Программа обучения в кадетских корпусах приближалась к программе реальных училищ. Главное внимание обращалось на математику; из иностранных языков проходили французский и немецкий.

Преподаватели хорошо знали свой предмет, но далеко не все умели передать свои знания кадетам. По языкам требовалось, главным образом, знание грамматики и усвоение бесчисленного числа слов. В итоге пятилетнего обучения иностранным языкам при выходе из корпуса мы кое-как читали, но не могли составить правильно и двух фраз.

Француз Жагмен, молодой человек, отлично говоривший по-русски, спросив у нескольких кадетов заданный урок, немедленно переходил на личные воспоминания и анекдоты. Рассказывал все это по-русски, в классе царило веселое настроение, француза всячески поощряли, просили рассказать еще и еще, он увлекался, начинал уже врать и хвастать, пока не раздавался звонок об окончании урока.

Почти то же было и с немцем Гиргенсоном. Заставив нас вызубрить кое-какие стихи Шиллера по-немецки, спросив у нескольких учеников урок, немец эти стихи тут же переводил на русский язык, и также в стихотворной форме. Приняв соответственную позу, заложив руку за борт форменного сюртука, Гиргенсон декламировал:

- Есть колодец, в том колодце есть чьюдесных два ведрэ,

- Одно вверх идъет, другое опускается на дно.

- Оба разом влагой чьюдной нас не могут услаждать.

- Ви не можете ли сразу эти ведрэ мне назвать?

Стихотворение называлось «День и ночь».

Русский язык преподавал в трех старших классах – пятом, шестом и седьмом – некий Антоненко. Несмотря на фамилию, в нем не было ничего малороссийского, в отличие от математика Ильи Фомича Горского, типичного украинца.

Скромный, очень доброжелательный, Антоненко учительствовал также в институте благородных девиц. Мы заставляли его краснеть, спрашивая, пользуется ли он успехом у институток, и часто, когда он проходил между партами, объясняя урок или устраивая диктовку, совали ему незаметно в карманы форменного фрака записки знакомым институткам.

Дочери туркестанских офицеров и военных чиновников каждый год, как и мы, уезжали на каникулы. Очень часто путешествие это по Волге, Каспийскому морю, а затем по вновь открытой Закаспийской военной дороге совершали мы вместе.

В пути знакомились, влюблялись. Затем, уже на каникулах, встречались, танцевали и по возвращении в корпус виделись на балах в корпусе или в институте во время рождественских праздников.

Каникулы, с середины мая по конец августа, были самым счастливым временем для каждого из нас. До открытия Закаспийской дороги в 1890 году, построенной в рекордный срок по зыбучим пескам пустыни через Бухару до Самарканда военным инженером Анненковым, оренбургские кадеты ездили к родным в Туркестан на почтовых лошадях. Почтовый тракт шел из Оренбурга на Орск, населенный оренбургскими казаками, далее – через Голодную степь на Иргиз[5], Казалинск, Перовск[6], далее – вдоль Аральского моря, и затем через города Туркестан и Чимкент до Ташкента, всего протяжением 2000 верст. На всем этом пространстве было около 90 почтовых станций, на каждой содержалось от пяти до восьми троек лошадей и до десяти тарантасов. Через Голодную степь по сыпучим пескам на протяжении 300 верст в экипаж впрягались верблюды.

Вся эта длинная дорога была оборудована за свой счет купцом Ивановым, жившим в Ташкенте. Государство платило ему за ее содержание известную сумму.

Путешествие «на перекладных» длилось 10–11 дней, но при удаче можно было сделать его и за 9. Ехали обыкновенно днем и ночью и, приехав на станцию, бросались немедленно к старосте, но, прежде чем просить лошадей и тарантас, говорили: «Староста, нельзя ли самоварчик?»

Без этого самоварчика, ценою в 20–25 копеек, составлявшего доход к мизерному жалованью станционного смотрителя, получить лошадей было нельзя. Как правило, свободных лошадей у старосты не было, но, получив двугривенный, он их все же находил.

Чай пили или не пили, но лошади запрягались, вещи перекладывались в другой тарантас, ямщик-киргиз усаживался на козлы, двое других киргизов с трудом сдерживали полудиких пристяжных, путешественники быстро влезали, староста произносил: «С Богом!», и тройка, рванув, неслась карьером по степи.

Промчавшись верст пять-шесть и утомившись, лошади переходили на спокойную рысь. Чем ближе путешественники-кадеты приближались к родному дому, от которого были оторваны около года, а иногда и двух лет, как было со мной в мои первые каникулы, тем сладостнее замирало сердце.

Но вот на десятый день показываются глинобитные стены сартовского кишлака[7], предместья Ташкента. Повеяло чем-то родным, хотелось плакать и смеяться… Ожидание, что через несколько часов увидишь свою мать, свой дом, сад, арыки, наполняло грудь радостью и счастьем.

Но уже с 1890 года оренбургские кадеты и барышни-институтки стали ездить на каникулы по открытой для движения Закаспийской железной дороге. Путешествие до Ташкента тянулось тоже десять дней, но оно было настолько интересно и разнообразно, что являлось как бы вторыми каникулами. Проехав в течение полусуток по железной дороге из Оренбурга в Самару, мы садились там на великолепный пароход общества «Кавказ и Меркурий». Три дня плыли по Волге до Астрахани, там пересаживались на не очень комфортабельную шхуну и через четверо суток через Дербент, Перовск и Баку добирались к Каспийскому, всегда бурному морю, откуда начиналась Закаспийская железная дорога. Путешествие проходило весело.

Волжские пароходы останавливались в Сызрани, Саратове, Камышине, Царицыне[8]. Мы спускались на пристань и бросались к торговкам, продающим всякую снедь. На пароходе еда была недорогая и входила в стоимость билета для пассажиров третьего класса. Но на берегу все стоило буквально гроши: за десяток громадных раков платили пятачок, вобла стоила копейку, столько же стоили небольшие арбузы в Камышине, когда мы возвращались в августе в корпус. Путешествие по морю было менее приятным, особенно для тех, кто страдал морской болезнью. Шхуну трепало из стороны в сторону, мы крепились, оставаясь день и ночь на палубе, обдаваемые соленой пеной и ветром, закутавшись в свои шинели. Надо было подавать пример ехавшим с нами институткам.

В спокойную погоду пели на палубе:

- Нелюдимо наше море,

- День и ночь шумит оно;

- В роковом его просторе

- Много бед погребено.

Смотрели влюбленными глазами на институток, у каждого была уже своя «симпатия», флиртовали и, если удавалось, украдкой целовались.

Последние три дня ехали, изнывая от тропической жары, по железной дороге до Самарканда, чудесного города, утопавшего в садах, где в Средние века Тамерлан устроил свою столицу.

Два с половиной месяца, проведенные в родной семье, проходили быстро, как один день, и в середине августа мы той же дорогой возвращались в корпус, нагруженные фисташками, кишмишем, урюком и прочим азиатским «дастарханом».

При открытии 2-го Оренбургского кадетского корпуса в нем было только два класса – приготовительный и первый. Каждый год, по мере перехода кадетов первого класса в следующий, открывался новый, сперва второй, потом третий и в 1893 году – последний, седьмой.

Начиная с шестого класса каникулы наши сокращались вдвое, и в лагере, в 7 верстах от города, куда на лето отправлялись кадеты, не уехавшие к себе домой, нас начали обучать строевой службе с ружьями. Жили мы в деревянных бараках, выстроенных в степи, где не было никакой растительности, кроме выжженной травы, но вблизи, верстах в двух, росла большая роща, и внизу в долине текла бурная, полноводная река Сакмара, куда нас водили почти ежедневно купаться.

По окончании корпуса, вернувшись с коротких каникул 25 августа в Оренбург, мы стали готовиться к отъезду в училища. Большая часть должна была ехать в Петербург, где находилось пять военных училищ. Другие кадеты предпочли московское Александровское училище, где в те годы обучался писатель Куприн.

Повез нас, вместе с выпускными кадетами Неплюевского корпуса, командир роты этого корпуса полковник Воробьев, позже, в чине генерал-лейтенанта, отличившийся в Первую мировую войну на Кавказском фронте в боях против турок.

Военное училище

Не имея ни малейшего пристрастия к математическим наукам, я кончил корпус со средним баллом и поступил в Павловское пехотное училище.

Для кавалерийского училища и для дальнейшей службы в кавалерии нужны были кое-какие личные средства; отец-полковник ими не располагал.

Павловское училище, основанное императором Павлом, находилось на Петербургской стороне и считалось во всей России самым строгим по дисциплине и обучению строевой службе. Зато молодые офицеры, выпущенные из него в полки, сразу чувствовали под собой почву и без всякой подготовки со стороны старших переходили на роль учителей и начальников солдат.

Юнкера инженерного и двух артиллерийских училищ считали себя более привилегированными, ибо поступали туда кадеты с более высокими баллами, и потому на «павлонов» смотрели свысока и называли нас «м…звонами» и «пехота, не пыли».

Не прошло и недели с момента приезда в училище, как на плацу началась муштровка: маршировка гусиным шагом под барабан, отдание чести, ружейные приемы.

В дождь эти занятия проводились часами в ротных коридорах.

В ротах полагалось по два курсовых офицера и ротный командир в чине капитана. В 1-й роте – роте его величества, – куда попадали юнкера большого роста, носившие кличку «жеребцы», ротным командиром в мое время был Герцык по прозвищу Дрюк.

– Я вас, батенька мой, вздрючу, – можно было слышать постоянно, как только Герцык приходил в роту. И действительно, за малейший проступок, за неправильно повешенное полотенце, за шевеление в строю, за плохое отдание чести полагался карцер на сутки и больше.

Помню одного юнкера по фамилии Дубинский, который провел 90 дней под арестом в течение двухлетнего пребывания в училище.

Однако Герцык этот, несмотря на его строгость, пользовался уважением, был справедлив и, будучи сам подвержен культу Бахуса, старался не замечать, что юнкер, вернувшись в 12 часов ночи, пошатывался, рапортуя. За пьянство полагалось обычно переводить в третий разряд, а это было самое суровое наказание.

Многих училищных офицеров, особенно придирчивых, не любили и как только можно всячески изводили.

Особенно это практиковалось при выпуске в офицеры в Красносельском лагере, после того как государь поздравлял старший курс с производством в подпоручики. Нелюбимым офицерам тотчас же устраивали «бенефис», и они прямо с поля спасались бегством на вокзал и в Петербург.

Настоящей грозой училища в мое время был его начальник, генерал-лейтенант Дембовский, он же Дембач.

Его боялись все: юнкера, офицеры и даже старики-музыканты по прозвищу «пески». Неизменно грубый, он не стеснялся в выражениях. Посещая лазарет и обходя юнкеров, получивших венерические болезни, Дембач обращался к юнкеру и рычал: «Сколько раз я всех вас предупреждал…»

Сурова была дисциплина училища, но мы его все же любили. К офицерам, несмотря на их строгость, за редким исключением не питали никакой неприязни. Развлечений для юнкеров в стенах училища почти не устраивалось; спорт в те времена в России был не в моде, и только раз в год юнкерам давался бал с правом приглашать своих знакомых барышень.

По вечерам те, кто не зубрили, развлекались в шинельной комнате, играя в «блошки»; карт не было, и никто даже тайком в них не играл. Любители выпить пробирались в музыкальную комнату, вскладчину покупали водку и хлестали ее или отвратительный сараджевский коньяк[9]; закусывали кильками, вытаскивая их прямо пальцами.

Зимой по вечерам в роты приходил симпатичный, скромный старожил училища, ламповщик, зажигать керосиновые лампы – ни электричества, ни газа Павловское училище в те далекие времена еще не завело. Ламповщика тут же окружали и просили спеть что-нибудь.

– Николай Иванович, спойте, – говорил кто-нибудь из «подпоручиков», юнкер старшего курса. Младшие, «козероги», права вмешательства не имели.

– Господин подпоручик, – жалобно говорил Николай Иванович, – вы же видите, мне некогда. Я еще не был во второй роте.

– Пойте, ё!.. – кричал юнкер Ситников.

И бедного ламповщика тащили, ставили на скамейку, и он, годами привыкший к этому издевательству, по-видимому, не без удовольствия начинал:

- Сели девки на лужок, да поймали зайца,

- Посадили на песок, вырезали… хи-хи-хи…

После чего его отпускали с миром. Он шел в другие роты и там снова должен был повторять свою несложную программу. Так развлекались будущие, без пяти минут, офицеры.

В отличие от кадетских корпусов в военных училищах практиковалась репетиционная система обучения наукам, и вместо уроков преподаватели, почти все военные, в большинстве офицеры Генерального штаба, читали лекции. Учиться было нетрудно; менее способные помогали себе заранее заготовленными шпаргалками и, стоя у доски, вытаскивали их из рукава мундира.

Вспоминаю глуповатого юнкера Бетковского. Этот юноша на занятиях по артиллерии начертил, неправильно держа шпаргалку, лафет пушки вверх ногами, к общему восторгу юнкеров и ужасу профессора, генерала Потоцкого.

Главными предметами считались тактика, фортификация, военная история, топография, администрация, артиллерия, устав гарнизонной службы, причем уставам обучали вне классов курсовые офицеры. На втором месте стояли механика, химия, русский язык.

Старика-химика, полковника Богданова, производившего опыты с газами, часто приводили в бешенство, когда, отравив воздух каким-нибудь чесночным газом, он торопился уйти, а ему кричали: «Господин полковник, покажите еще какой-нибудь фокус!»

Как бы хорошо юнкер ни учился, однако, если он не был «тверд по фронту»: не имел воинской выправки, плохо отдавал честь, скверно делал ружейные приемы, неважно маршировал – он не мог рассчитывать получить повышение по службе, то есть быть произведенным на старшем курсе в портупей-юнкеры. Серьезные проступки карались переводом в третий разряд, что при выпуске лишало юнкера производства в подпоручики.

Летом 1896 года рота его величества была отправлена в Москву на коронацию его величества государя Николая II для участия в параде и для несения почетных караулов в Грановитой палате. В течение месяца мы жили в Александровском военном училище. И там на плацу нас начали ежедневно муштровать – «набивали ногу», добивались равнения и дружного ответа на приветствие царя. Для александровских юнкеров, глазевших из всех окон, наши репетиции были настоящим представлением в цирке: такая м… не была в традициях Александровского училища.

По окончании коронации перед отъездом из Москвы начальник училища решил повезти юнкеров в сопровождении офицеров роты и преподавателя военной истории капитана Генерального штаба Евгения Новицкого на Бородинское поле сражения.

Жара в те дни стояла тропическая. Выехав рано утром из Москвы, мы к полудню со станции Бородино входили строем в женский Тучков монастырь, расположенный возле развалин редута имени генерала Тучкова, героя Отечественной войны.

Встретила нас сама мать игуменья. Дембач, затем ротный командир Герцык, а за ним курсовой офицер Ципович подошли под благословение. Всех пригласили к трапезе в большую монастырскую столовую; прислуживали монашки, и юнкера оживились.

Но едва закончили завтрак и пропели молитву, как нас повели осматривать позиции знаменитого боя. Вначале все было интересно. Новицкий увлекательно рисовал картину сражения на различных участках Бородина, но по мере того, как жара становилась все невыносимее, интерес к лекции падал, юнкера стали постепенно отставать, и, когда рота дотащилась к вечеру до Шевардинского редута, любителей истории осталось меньше половины.

Дембач велел выстроить юнкеров и, увидев, что их ряды сильно поредели, пришел в негодование.

Отставшие юнкера между тем отлично проводили время в тени деревьев монастыря, окна келий которого, где жили монашки, выходили в сторону рва знаменитого редута. Молодые монахини, впервые увидевшие «жеребцов» царской роты, увлеклись и, хотя были ограждены железными решетками окон, повели самый отчаянный флирт. Началось с разговоров, продолжилось бросанием цветов, кончилось воздушными поцелуями.

Но появился грозный Дембач с уцелевшими на поле сражения бойцами, и тут началась буря. Всех отставших выстроили отдельно, и начальник училища обратился к ним с речью:

– Я не нахожу слов, такие-сякие, чтобы заклеймить ваш поступок. Здесь, где каждый шаг земли на пол-аршина напоен кровью русского солдата, вы ушли с поля битвы, чтобы возиться с бабами! До конца лагерного сбора вы все будете оставлены без отпуска, и ни один из юнкеров старшего курса не увидит портупей-юнкерских нашивок.

Через несколько дней рота его величества вернулась в Красносельский лагерь, и наказание любителям клубнички вошло в силу. Но подходило время производства в офицеры, и наказание не показалось тяжелым.

Туркестан. Артиллерийская бригада

Кажется, никогда в жизни так радостно не билось сердце, как в тот день, 12 августа 1896 года, когда, вернувшись в строю из Красного Села на Спасскую улицу, в свое училище, я облачился в форму подпоручика 8-й артиллерийской бригады. Отец и мать в это время были в Петербурге, приехав из Ташкента на мое производство и собираясь затем посетить Нижегородскую выставку[10].

Кончив хорошо училище, я воспользовался правом взять артиллерийскую вакансию и, пробыв около месяца в Пултуске – жалком польском городишке, где стояла бригада, вскоре был переведен в Ташкент для совместной службы с отцом.

Для нас, уроженцев Туркестана, казалось, что на всем земном шаре не существовало подобного рая. Так мы любили свой край, его заброшенность за 2000 верст от первого большого европейского города Оренбурга, его климат, несложные развлечения, балы в военном собрании, где танцевали, а потом ужинали в саду, среди аромата цветов и белых акаций.

Четырехлетняя служба в Туркестанской артиллерийской бригаде не тяготила. Солдатам, несмотря на их пятилетнюю службу, жилось также хорошо. Кормили их на убой, в каждой батарее были летом свои огороды; зимой на праздники устраивались солдатские спектакли.

В те далекие времена, служа на окраинах, многие офицеры, к сожалению, спивались. В Ташкенте, где все же было большое общество и часто наезжали гастролирующие труппы то театра, то цирка, таких пьяниц встречалось немного. Моя батарея была в этом отношении, увы, менее благополучна.

Командир Илья Михайлович Окунев – Ила, как его называли, – громадного роста, весом в 120–130 кило, добряк, не способный убить и мухи, службу нес исправно, но только до двенадцати дня. В полдень кашевары приносили «пробу» в канцелярию, где мы четверо – он, заведующий канцелярией капитан Кислицкий, всегда в грязном, залитом на груди салом сюртуке, старший офицер, капитан Старов, и я основательно наедались щами с мясом и жирной рисовой кашей. После чего Ила Окунев, стесняясь, подходил к Кислицкому и негромко говорил:

– Михаил Павлович, дайте мне пять рублей.

Кислицкий, милый и очень добрый человек, поднимал на него удивленный взор:

– Илья Михайлович, но ведь я же вчера дал вам пять рублей.

Но все же открывал кошелек, и золотая монета моментально исчезала в широченной ладони командира.

Сразу повеселев, Илья Михайлович выходил на крыльцо и радостным голосом кричал на весь плац:

– Полищук, запрягай!

Командирская коляска давно дожидалась, запряженная, у конюшни, и Полищук лихо подкатывал к канцелярии.

Ила садился и, уезжая, предупреждал:

– В четыре часа я приеду на учения у орудий.

В это время его приятели и собутыльники уже пили водку и пиво в офицерском собрании, куда к часу дня приезжал наш командир и откуда его увозил Полищук прямо домой в 12 ночи. Кучер понимал, что командир в батарею не поедет, поэтому распрягал лошадей, водил на водопой, там же их кормил из торбы овсом, а как и чем питался сам, никто не знал.

Обучение батареи вели мы двое: я по конской части, капитан Старов по чисто артиллерийской.

Знаток своего дела, прекрасный офицер, отлично стрелявший на военном полигоне, Старов был настоящий запойный пьяница. Таким же пьяницей был в батарее и старший сверхсрочный писарь Кривоусов, непревзойденный знаток канцелярии и всех инструкций, касавшихся батарейного хозяйства, очень сложного.

Во всей бригаде никто не знал так делопроизводства, как этот пьяница-писарь. Оба они, и Старов, и Кривоусов, напивались примерно раз в два или три месяца, но тянулся этот запой с неделю, не меньше.

У каждого из них он происходил по-разному. Старов продолжал ходить, осоловевший, на службу, придираясь к каждому слову, лез на скандал, хлестал по лицу не понравившегося ему почему-либо солдата; за столом ничего не ел, только пил…

Кончил бедный Старов плохо. В 1899 году по окончании маневров, в присутствии помощника командующего войсками генерала Мациевского, был устроен завтрак для старших офицеров. По установленному обычаю, к концу завтрака начали произносить речи.

Окунев, носивший значок Военно-юридической академии, считал себя непревзойденным оратором и, хотя говорил много и нудно, никогда себе в этом удовольствии не отказывал. В конце стола, по чину, сидел и наш Старов с не прошедшим еще к концу маневров запоем.

Ила Окунев встал и, погладив себя по животу, запел:

– Ваше превосходительство, вот мы все здесь сидим, гуторим…

Вдруг на конце стола, выпучив оловянные глаза на своего командира, Старов отчетливо произносит два слова, заставившие оратора остановиться, а всех присутствующих затаить дыхание:

– К черту!

Опомнившись, все зашевелились, зашикали. Мациевский покраснел. Тогда Окунев еще громче начал свою речь:

– Ваше превосходительство, вот мы все здесь сидим, гуторим…

И тотчас же с другого конца последовало:

– К черту!

Начался скандал, Старова немедленно вывели, отправили домой, а затем велели подать в отставку[11].

У писаря Кривоусова – он был женат – запой проходил совершенно по-иному. Он запирался дома (в Туркестан солдатам разрешалось привозить своих жен), тянул четверть за четвертью водку, никуда не выходил и только пел печальные песни церковного напева. Иногда ходил вокруг жены, как вокруг покойника, «кадил» пустой четвертью и пел «Со святыми упокой».

Пытались его вылечить. Однажды в казарме его заперли в отдельной комнате. Он высадил раму и чуть не сломал ноги, выпрыгнув с высоты трех метров. И все же его терпели, настолько в нормальном состоянии это был незаменимый человек.

Жизнь моя, молодого офицера Туркестанской артиллерийской бригады, протекала весело и беззаботно, служба была легка и приятна, начальство не притесняло. Отец занимал в то время, в чине полковника, должность правителя дел Туркестанского артиллерийского управления и считался вторым лицом после начальника артиллерии округа.

Единственный сын, я жил в своей семье, не знал никаких расходов, большую часть 55-рублевого жалованья тратил на экипировку, чтобы не отставать от щеголей-адъютантов туркестанского генерал-губернатора.

Но, встречая в собрании офицеров Генерального штаба, молодых, с обеспеченной военной карьерой, я с завистью смотрел на них, на их серебряные аксельбанты, академический значок и уже на втором году службы решил готовиться в академию.

Достав академическую программу, я пришел в смущение, увидев, что математике – науке, которую я презирал и в корпусе, и в военном училище, – там отведено весьма почтенное место. Поэтому, отложив алгебру и геометрию на конец подготовки, я начал с языков.

Приятелем и довольно частым собутыльником моего отца, когда тот после занятий у себя в управлении отправлялся в клуб – военное собрание – завтракать и играть на бильярде, с давних лет состоял француз Стифель.

Рафаил Рафаилович Стифель был известен во всем городе, как говорится, каждой собаке. Появившись в крае в 1880-х годах, вскоре после завоевания Ташкента Черняевым, Стифель в качестве коммивояжера исколесил на почтовых весь Туркестан. Говорят, что он продавал подтяжки, духи, предметы дамского туалета и в конце концов окончательно застрял в Ташкенте, где обрусел и крестился по православному обряду.

Невысокого роста, смуглый, всегда веселый, жизнерадостный, очень вежливый, интересный собеседник, он знал решительно все, что творилось в городе. Ни одна новость, ни одно событие и сплетня не могли укрыться от француза Стифеля.

Этот «Бобчинский», принятый в лучших домах ташкентского общества, целый день бегал от одних знакомых к другим, его с удовольствием кормили обедом, вечером ужином и оставляли играть в винт. Он жил уроками, брал один рубль в час, но сидел за эти деньги два-три часа, если ученик ему нравился. К деньгам Стифель был довольно равнодушен, тратил их в основном на свои костюмы и галстуки – это была его слабость. Никто не видел, чтобы он ухаживал за дамами или числился чьим-то поклонником, зато все знали, что он, подобно Генриху IV, неравнодушен к простым бабам и прачкам. Иногда он по секрету рассказывал, какое чудесное белье носит красавица, бывшая некогда фавориткой великого князя Николая Константиновича, – он видел это белье у своей прачки, развешанным на веревке.

Летом он щеголял в чесучовом костюме, всегда в новом галстуке и с цветком в петлице.

Стифель очень любил моего отца, человека большой эрудиции, незаменимого собеседника, и с удовольствием повторял всюду его bons mots[12].

Как-то, позавтракав вдвоем с отцом в офицерском собрании, выпив водки и пива, Стифель разошелся и решил поставить «флакон» шампанского. Отец не остался в долгу, велел подать вторую бутылку и очень серьезно произнес:

– Я думаю, Рафаил, что нам грешно обижать старика Редерера[13].

После чего последовали еще две бутылки.

Целая плеяда офицеров-туркестанцев, окончивших различные академии, была обязана этому французу, обучившему их своему родному языку.

С осени 1897 года Рафаил Рафаилович принялся за меня. Я оказался довольно хорошим учеником и через полгода уже мог немного объясняться, а через год свободно говорить по-французски. Учитель был страшно горд моими успехами и постоянно говорил, что я и Корнилов – его самые способные ученики. Будущий Верховный главнокомандующий Лавр Георгиевич Корнилов, офицер той же Туркестанской бригады, за три года перед этим уехал в академию, а в 1898 году, окончив ее с медалью, вернулся в Туркестан в штаб округа.

Как я говорил, Стифель не считался со временем, особенно если уроки начинались перед обедом или в ожидании обеда; у нас в то время в Туркестане обедали в час или в два дня и завтраков не было. Обучение проходило легко, и чем лучше я усваивал французский, тем веселее проходили уроки.

Рафаил без ума любил Францию, особенно Париж, где в его время увлекались оперетками Оффенбаха.

Он приходил в раж от воспоминаний, и почти не было урока, чтобы он не пел и не пританцовывал. Исполняя арии из опереток, толстый Стифель, вспотевший от волнения, поднимался на цыпочки и, приставив ладони трубочкой ко рту, надрывался… И закатывался смехом, вспоминая парижский театр Варьете.

Продолжая брать уроки французского языка, я постепенно принялся за всю программу, причем обнаружил, что математика если мне в юности и не давалась, то только потому, что я не усвоил основных начальных правил.

До поступления в академию полагалось при штабах каждого военного округа, то есть Петербургского, Московского и т. д., до самого отдаленного – а их в прежней России было тринадцать, – держать предварительный экзамен.

Весной 1900 года в Ташкент съехались со всего Туркестанского края двенадцать молодых офицеров всех родов оружия. Испытания проводили офицеры Генерального штаба, в большинстве молодежь, не забывшая наук, и проводили довольно строго. Из двенадцати кандидатов оказалось всего четыре, получившие право ехать в Петербург, и я в том числе.

Сделав одну из больших глупостей моей жизни, я в день отъезда в академию, 1 июля 1900 года, женился. И хотя это был брак по любви, я в 23 года далеко еще не отвык от беззаботной холостой жизни. Особенно это проявилось в первый год нашего пребывания в Петербурге, где мой богатый и холостой дядюшка Николай, кутила и весельчак, стал меня возить по дорогим ресторанам, кафешантанам и увеселительным заведениям.

Академия

Николаевская академия Генерального штаба, давшая России немало талантливых офицеров, находилась в 1900 году еще в старом здании на набережной Невы, возле Николаевского моста. Новое, на Песках, в тот год заканчивали строить.

Нас, будущих «моментов», со всех концов необъятной матушки России, приехало 360 человек, а в стены храма военной науки вошло только 160. Прочие, неудачники, получили обратные прогоны и отправились, огорченные, в свои части.

Экзамены были не труднее, чем при округе, но требовалась удача, самоуверенность при ответе и знание уловок каждого профессора.

По французскому языку экзаменовали двое. Один из них по фамилии Дюлу, блестящий молодой человек, одетый с иголочки, состоял профессором в Пажеском корпусе, Александровском лицее и, кажется, в Екатерининском институте благородных девиц, где пользовался большим успехом. Оперетки с пением моего друга Рафаила и знание арго очень помогли; Дюлу сделал мне несколько комплиментов и поставил полный балл. Свою педагогическую карьеру красавец-француз окончил трагически, на сибирской каторге, два или три года спустя. У него оказалось пристрастие к слишком молодым девицам, и это его погубило.