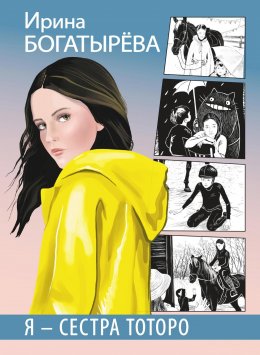

Я – сестра Тоторо

© Богатырёва И. С., 2021

© Спиренкова Н. И., иллюстрации, 2021

© Дульцева Е. А., фото автора на переплете, 2021

© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2021

Моему мужу

Глава 1

– Первый, первый. Я второй. Как слышите меня? Приём!

Рация взрывается под ухом, шипит и плюётся. Она, конечно, пытается говорить шёпотом – точнее, это папа пытается, но кто-нибудь слышал шёпот рации?

Спросонок кажется – сейчас оглохну.

– Второй, я первый. Вас слышу. Приём!

Я тоже стараюсь говорить шёпотом, чтобы не разбудить Вельку. Впрочем, он никогда не просыпается ни от меня, ни от рации. Ну или делает вид.

– Получено задание – разведать территорию дислокации марш-броском. Как поняли меня, первый? Приём!

– Второй, вас понял. Приступаю к выполнению. Отбой.

Сейчас бы упасть в подушку, но нет. Задание есть задание. А по-простому: папа не будет ждать.

Стекаю с верхнего яруса кровати. Так, майка, легинсы… Носки, конечно же, потерялись. Вечно они в разных углах, эти носки. Папа говорит, одеваться надо, пока горит спичка. Вообще не представляю, как это делать: я и так как могу быстро одеваюсь и одежду заранее складываю возле кровати, разве что только вот носки эти чёртовы, и всё равно – не спичка, а целый коробок успеет сгореть, пока я оденусь, сделаю на голове хвост и выскользну из комнаты.

В ванную, холодной воды на лицо, скорчить рожу отражению – у, засоня! – и вперёд.

– Второй, второй, я первый. Приступаю к выполнению. Как слышите меня? Приём!

Это значит, я вышла из подъезда, иду к спортивной площадке. И голос уже не такой хриплый. И глаза почти разлиплись.

– Приступайте.

Даже по рации слышно – папа запыхался. Разминается: приседания, подтягивание, бег на месте, вот это всё. Я подключаюсь: растяжка, приседания, наклоны… Тело скрипит и сопротивляется. Не проснулось ещё.

– Первый, второй приступает к выполнению задания, – говорит папа уже без рации, просто оборачивается ко мне и говорит. И улыбается. Суперагенты, конечно, не улыбаются, когда идут на задание. Хотя… Мой папа вот, например, улыбается.

– Вас понял, – говорю, набрав в лёгкие воздуха, и поднимаюсь из планки.

А папа уже бежит по дорожке, и мне надо за ним. Не чтобы не отстать – я всё равно отстану, за ним не угнаться. Просто задание есть задание. В смысле понятно – это всё папа придумал, чтобы я не отлынивала от пробежек. Продолжает со мной играть, как с маленькой. Но, если честно, я не против, раз ему так нравится. На самом деле я тоже люблю с ним бегать, особенно сейчас, когда мы переехали и можно не по полю за школой круги нарезать, а убежать в настоящий лес.

Мы переехали недавно. Ещё двух недель нет. Ну, то есть мы давно готовились, конечно, а родители вообще говорили об этом год, наверное: им очень не нравилось, где мы раньше жили, – там тесно и машины сплошные, а папа хотел, чтобы было где гулять. И поэтому они стали продавать нашу старую квартиру, и к нам постоянно ходили какие-то люди, цокали языками. Нам было, конечно, грустно, и на родителей я злилась: мне совсем не хотелось переезжать. И папа всё нервничал, потому что не мог подобрать что хотел. Пока наконец не нашёл, и мы поехали все вместе – смотреть.

Это было в феврале, и мы, если честно, тогда ничего не поняли. По крайней мере, я ничего не поняла. Квартира была пустая, какая-то обшарпанная. Пахло в ней непонятно чем, но не по-нашему. Но папа был счастлив. Бегал по комнатам, хлопал дверьми и окнами, показывал нам всё. Как будто мы сами не видели: ну да, кухня, ну да, ванная. Ну да, зал большой, это прикольно. И детская тоже немаленькая. «А главное – смотрите! – окна в парк!» – папа замер перед самым большим.

Я подошла. Посмотрела тоже. Слякоть была тогда и вечер, ничего не видно – парк, не парк. Торчат какие-то чёрные деревья, блестит под ними лужа. «Грязь сплошная», – сказала мама. «Ты ничего не понимаешь! – сказал папа, уходя за ней в другую комнату. – Человек – существо природное. Ему без природы нельзя. У каждого человека должен быть свой лес, – долетало из-за открытых дверей. – А если не лес, то хотя бы парк». – «Ты в парке, что ли, жить собрался?» – «Нет! Но если у человека есть свой лес, у него вся жизнь идёт по-другому: ему есть куда возвращаться. Ты понимаешь?» – «Пол сам будешь каждый день мыть, когда из леса своего станешь возвращаться», – говорила мама, и эхо таскало её голос по пустым комнатам. Но всё равно по этому голосу было понятно, что квартира ей нравится.

А мы с Велькой стояли у окна, прилипнув лбами к стеклу, и смотрели в блестящую черноту. Точнее, я смотрела, стараясь понять, нравится мне тут или нет. А Велька ничего понять не пытался. Он чертил пальцем по пыльному подоконнику и что-то болтал на своём языке. Просто он такой. Странный. Мама говорит – особенный. Это она его не понимает и придумывает всякое, чтобы самой себе объяснить. По-настоящему Вельку только я понимаю. Но не говорю об этом никому. Даже маме. Зачем?

«Вечер, – сказал тогда Велька не оборачиваясь. Точнее, он, конечно, сказал „веер“, но я-то сразу поняла, что он имел в виду. – Веер, иди ме!» – крикнул звонко, аж стекло завибрировало у меня подо лбом.

И я сразу увидела, что он хочет сказать: вечер, мы сидим вместе. Мы уже живём здесь, в этой пустой пока квартире, сидим вечером, пьём на кухне чай и болтаем. И Велька смеётся и расставляет по столу своих динозавров, а за окном – вот так же слякотно, темно, и вода блестит под деревьями. Но не странно и непривычно, как сейчас, а знакомо и приятно. И смотрит на нас оттуда, снаружи, что-то большое, тёплое и любимое. «Наверное, парк», – подумала я, и сразу мне стало спокойно от того, что мы переезжаем.

И подумала, что нам, по сути дела, повезло.

Но как нам на самом деле повезло, я поняла только потом. Когда мы с папой стали бегать по утрам, и он открылся, наш парк, и зазеленел в лицо всеми своими деревьями, зашелестел, зашумел, заблестел прудами – вот как сейчас.

Фух, хочется остановиться, но нельзя. Папа говорит: если побежал, беги, хочешь – сбрось темп, но беги, дыхание не сбивай. Вот я и бегу.

По дорожке, по тропинке, мимо кустов, под веткой нагнуться, в оглушающих запахах леса, травы, влажной земли – под ногами чаф-чаф, в лужу – прыг, брызги на штаны, а я уже дальше, дальше! Вон мостик через овражек, в овражке стоит чёрная, страшная вода, жуть, в таких кикиморы водятся, а с берега птица какая-то – ф-ф-фыр! – и в сторону, и наверху что-то уже стрекочет. Люблю это место, дикое, мрачное. Дорожка вьётся вдоль оврага, дубы растут вековые, корни у них – с мою руку, торчат из земли, только перепрыгивай. И пахнет – лесом, пряным, прелым, ах!

Жаль, жуткое место быстро кончается. Вот сейчас выскочу к первому пруду – и там папа. Далеко, на другой стороне, или уже сворачивает ко второму пруду, но я его успею заметить. Папа бегает быстро, носится как метеор, говорит мама. Мы когда за школой бегали, там, где раньше жили, нормально было: я – один круг, папа – два, я – два, папа – четыре, я – четыре, папа – чуть ли не десять. И ещё что-то кричит мне, подбадривает, когда сзади нагоняет. Проносится мимо – настоящий метеор. Поэтому здесь мы завели рации. Чтобы не теряться.

Но у пруда папы нет. И у второго тоже. Странно. Мы уже неделю так бегаем, и он всегда здесь мне встречается. Ну ладно, не всегда. Иногда – вон там, на третьем пруду, где детская площадка и красный кораблик.

Бегу туда. По хрустящей, посыпанной крупным красным песком дорожке, вниз – к кораблику. Тут лодочная станция, можно лодки брать, но мы ещё не пробовали, хоть папа и обещал. А дальше – настоящий лес, и туда я пока не совалась. Он большой и, кажется, мрачный. Может, папа там?

– Второй, второй, я первый. Как слышите меня? Приём!

Рация трещит, но не отзывается.

– Второй, я первый. Сообщите о ходе операции. Приём!

Нет ответа. Сплошной треск. Останавливаюсь. Всё равно дыхание сбито. Оглядываюсь. Куда же он мог побежать?

– Второй, сообщите ваши координаты. Приём!

Координаты обычно сообщаю я, потому что это меня папа обычно ищет, когда отбе́гал своё. А вот чтобы я искала папу…

Фу, как это, оказывается, неприятно – потерять кого-то. Или потеряться? Без разницы, всё равно противно. Вроде всё нормально: парк, солнышко, люди бегают, с собаками гуляют, но уже не так, как было только что. И собаки какие-то стрёмные. И люди подозрительные.

– Пап, ну ты где?

И тут рация как будто ломается, и папа оттуда:

– Кроль, я пожар тушу.

– Пожар? Какой пожар? Второй, поясните. Пап, я не поняла.

– На конном дворе. Это слева, как домой идти.

Что ещё за пожар? Это он опять придумал? Какой конный двор? У нас в парке?

Но тут я поднимаю голову и сразу вижу: над деревьями валит густой чёрный дым. Как раз там, где папа сказал, – как домой идти, слева.

Ох, если б я так каждое утро бегала, как в тот момент стартанула, меня можно было бы на Олимпиаду отправлять! Чёрные клубы валят в голубое небо, и сердце колотится как бешеное. Так и представляю, что горят какие-то конюшни, ржут в стойлах и бьются кони, и мой папа – один среди всего этого, в снопах искр и пламени, борется с огнём, открывает двери, выпускает лошадей, и, обезумевшие, они выносятся наружу, сбивая папу с ног…

Папа! Я с тобой! Я уже бегу!

Мимо прудов, по дорожке, в лес, через заросли, под веткой пригнуться… выныриваю – поляна. Кругом деревья. Куда теперь? Оглядываюсь. Дым в другой стороне. Чёрт! Назад, через заросли, по тропинке, под кустами, вылезти на дорожку, повернуть…

Вот оно!

Посреди леса – огромный белый шатёр, как дом. Нет, как два дома. Он из плёнки, как на теплицах, и вот она-то и горит. Точнее, дымит и ужасно воняет. И папа тут. Правда, я его не сразу замечаю. Он такой маленький по сравнению с этим белым. И что он делает, тоже не сразу понятно. Потому что огня нет. Он не бушует, не полыхает, а так, небольшие сполохи пробегают по плёнке. И кажется, будто она сама собой исчезает, только остаётся чёрный обугленный край. А папа рвёт горящие куски и топчет, рвёт и бросает на дорогу. При этом машет руками и прыгает. Всё это выглядит нестрашно, несерьёзно и даже не очень мужественно.

– Пап, тебе помочь?

– Кроль! – Оборачивается. Взмок весь, хуже чем на тренировке. Но, кажется, он мне рад. – Видишь забор? Там конюшня, люди должны быть. Беги, позови кого-нибудь. Скажи, пусть несут, что у них там: лопата, вилы, грабли! Сбить надо!

И показывает наверх, где всё выше и выше обугливается и плавится плёнка и валит дым.

И я снова бегу.

Забор, забор, чёрные прутья. А вот и калитка!

Заперто.

– Эй, люди! Есть кто-нибудь?!

За забором идиллическая картинка: какие-то домики, вдали – загончик, клетки с кроликами, воробьи летают, клюют что-то с земли. Как будто в ста метрах отсюда пламя не поедает белый купол. Не валит в небо дым, и папа не прыгает на куски обугленной плёнки. Один!

– Есть кто живой?! Пожар!

Если честно, я терпеть не могу кричать. В смысле, привлекать к себе внимание. Я себя в таких случаях так чувствую – ну, как будто я совсем маленькая и мне очень страшно, и никто-никто мне не поможет. Я один раз, когда мы с папой в лесу были, заблудилась, так даже не смогла «ау!» крикнуть. Просто бегала там, пока не услышала, что он меня зовёт, а сама ничего сделать не могла.

Но тогда – это давно. А сейчас совсем другое. И делаю я это не для себя.

– Помогите! Пожар! – ору и хватаюсь за решётку, трясу калитку изо всех сил, так что забор начинает гудеть. Если там кто-нибудь есть, он точно должен от такого проснуться.

И правда: выскакивает из дальнего домика заспанный мужик, смуглый, темноволосый и лохматый.

– Э, что случилось, а?! – кричит с акцентом.

Будь всё по-другому, я бы его обязательно испугалась. Но разве я бы стала так себя вести, будь всё по-другому?

– Пожар! Шатёр горит! Мой папа там!

– Пожар? Какой пожар? Что гори… – Но оборачивается и видит сам – столб чёрного дыма в синее весеннее небо. – Ва, алла! – Хлопает себя по ляжкам и аж приседает. – Пожар!

А то я вру.

– Палка нужна! И грабли! Или что у вас, вилы? Есть вилы?

– Вилы? Ах, вилы! – Мужик убегает куда-то за домик и возвращается с вилами и лопатой. Отпирает замок и бросается в лес, к шатру.

– А мне?! – Кидаюсь за ним.

– Э, девочка, не мешай! – бросает не оборачиваясь.

Это я – не мешай?! Да у меня там папа!

Но мы уже выскакиваем к шатру.

Огонь выгрыз в нём приличную дыру. Папа, маленький и какой-то отчаянный, стоит внизу и пытается с ним бороться. Точнее, он не стоит, он прыгает, он нашёл длинную палку и сбивает горящие куски, но плёнка тлеет всё выше и выше, так что папа собьёт в одном месте – а оно ползёт дальше. Как будто бы он сражается с драконом, а у того вместо одной головы отрастают две новые.

– Ва, алла! – Дядька снова приседает, но уже не хлопает себя: руки заняты. Подбегает к папе и начинает с ним вместе сбивать огонь вилами.

Но хоть вилами, хоть палкой – это всё одинаково бесполезно. Это даже мне понятно: огонь не достать, сожрёт он сейчас всю плёнку.

И тут папа бросает палку, пролезает внутрь и карабкается по металлической конструкции, которая держит шатёр!

Дядька аж крякает, глядя на него, но папа уже высоко.

– Вилы! – кричит оттуда, и дядька протягивает их наверх.

Папа ложится на перекладине, дотягивается, выпрямляется – и начинает сбивать огонь над головой. Чёрные хлопья и огненные снопы летят вниз, и дядька кидается на них и топчет.

– Й-и-и-и! – кричу я и тоже кидаюсь, но дядька рыкает на меня:

– Уйди, девочка, да! Отойди, там стой!

Я прямо теряюсь. У меня папа на самой верхотуре сражается с огнём, а я «там стой»?! Но дядька забыл уже обо мне: сверху сыпется, только успевай уворачиваться и хлопать лопатой по горящим кускам. Честно сказать, у него хорошо получается и помощь не нужна совсем. Но чисто из вредности я всё равно топчу кое-какие искры, которые улетают в сторону. Хотя это и не очень героично.

Наконец сверху перестаёт падать.

– Порядок! – кричит папа. – Разойдись!

И вилы летят вниз, вонзаются в землю. Папа спускается быстро и ловко, прыгает с последней перекладины – там с меня ростом, но ему это нипочём. Только запыхался. И дядька тоже. Ну и я, хотя не особенно устала. Просто сердце колотится и гордость за папу разбирает.

– Ва, алла, спасибо вам большой, да! Я бы один – никак не смогу! Как хорошо, вы тут оказался, а! – говорит дядька и жмёт папе руку обеими своими.

Папа улыбается, а я ещё больше им горжусь. Конечно, не справился бы! Дядька вон какой – кряжистый и широкий, он бы на такую верхотуру ни за что не залез. А папа – пожалуйста! Понятное дело, альпинист.

– Хулиганы, а! – продолжает дядька. – Я сколько раз говорил: «Валерьевна, поставь забор. Я охранять не могу, я на конюшне, как я буду охранять?» Сколько раз говорил: «Поставь! Тут сколько люди ходят, кто ножом, кто зажигалку. И всё, нет манежа!»

– А это для коней манеж? – спрашиваю, и у меня аж дыхание перехватывает от восторга.

– А если забор, уже близко не ходи. – Дядька меня как будто не слышит. – И что? Где занимайся теперь, а? Дороже самой будет!

– Здесь занятия проходят? – перебивает его папа, поймав мой взгляд. – На конях?

– Кони, да, – переключается он. – Школа. Дети ходят. Вот такие. – Оборачивается на меня. – И взрослые тоже. Да вы приходи! – вдруг оживляется он. – Я скажу Валерьевна, что вы так помогал! Совсем бы манеж сгорел. Она скидку делать будет.

Я подпрыгиваю. Губу закусила, чтобы не завизжать, ладони сцепила, чтобы не захлопать. Только прыгаю и мычу. И папе киваю – соглашайся! Это же кони! Мечта!

А он:

– Ну, я не знаю… Это, наверное, сложно?

– Что сложно? Кому сложно? Кони – легко! Это же сел и вези. Дети справляются! У нас в деревне все ездят. Это вон там сложно! – Он махнул на железную конструкцию, торчащую из манежа, как рёбра мёртвого кита.

Я так и прыгаю, как мячик. А папа как специально на меня не смотрит.

– Хорошо, – говорит, – спасибо. Мы подумаем. Идём, Кроль.

– Пап!..

– Вы телефон запиши. Звони и приходи.

– Хорошо, спасибо. Мы позвоним.

– Пап!..

– Идём, Кроль. До свидания.

И уходит. Он так из магазинов уходит, когда мы с Велькой канючить начинаем.

Ну ладно, не мы, а я. Велька никогда не канючит.

В таких случаях главное – не перегнуть. Не показать, как страшно тебе этого хочется. Что ты всю жизнь мечтал. Что спал и видел. Что…

– Па-ап! Ну пап! Ну это же кони! – Кажется, я совершенно не умею держать себя в руках. Забегаю то с одной, то с другой стороны. Ловлю его взгляд. – Пап, ну мы же давно хотели. Ты же ещё в поход думал, на конях. А тут – рядом с домом, прикинь. Ну пап!

– Кроль, такие дела так просто не решаются. Я не могу один. Надо узнать, что скажет мама.

– Мама! – Я фыркаю. – Конечно, мама скажет «нет»! – Я изображаю на лице ужас, как делает она, когда мы ей предлагаем что-нибудь самое невинное. Прокатиться на банане там. Или сплавиться по речке. Да хоть что. – А потом она скажет: «Ни за что!» – Делаю большие глаза и хватаюсь за грудь. Папа ухмыляется, но не более того. Он строг. Он суров. – А потом: «Вы совсем решили меня с ума свести!» – Сжимаю губы и театрально поворачиваюсь на месте. Песок шуршит под пятками.

Папа смеётся:

– Похоже, Кроль. Но нам всё равно надо её спросить.

– Да спросим… – вздыхаю. – Куда же деваться.

Но про себя ликую: папа – на моей стороне.

Мы договариваемся не вываливать всё с порога. Но как это можно – не вываливать, если всё в тебе клокочет, аж дышать нечем? Только папа сказал: надо действовать осторожно. Как разведчики. То есть держаться и молчать.

Я зажимаю в кулак большой палец. Буду держаться.

Дома уже никто не спит. Пахнет сырниками, и я понимаю, что сейчас съем слона.

– Что-то вы сегодня долго! – кричит мама с кухни. – Завтрак на столе.

– Это мегасуперупоительно! – кричу я тоже и, пока папа идёт в душ, ныряю на кухню.

Велька уже на месте. Болтает ногами и болтает с кем-то, кого нам не видно. На столе – тираннозавр. Нормально. Велька бы ещё с ним по-человечески говорил, а не на своём птичьем языке, но и так сойдёт. Год назад он и этого не мог.

– Что сегодня видели? – спрашивает мама. Она стоит у плиты и доделывает сырники.

– Пожар тушили, – говорю как можно будничней.

– Пожар? – Мама оборачивается. – Какой такой пожар? Где?

– Да так, – пожимаю плечами. И молчу. В смысле, держусь.

Мама хмыкает и отворачивается. Наверное, решила, что это мы опять с папой играем.

А он всё не идёт, и во мне клокочет, сил нет. Хватаю сырник и целиком засовываю в рот. Он горячий, начинаю шипеть и булькать, как рыба. Велька смеётся.

– Ну что ты делаешь! – хмурится мама.

– Мам, – говорю сквозь сырник, – а хакфы ты отнехлах к хому, ехли я фрук…

Велька заливается. Мама качает головой:

– Хватит, прожуй сначала.

Я сглатываю. Горячий сырник шлёпается в желудок. Морщусь.

– Как бы ты отнеслась к тому, если я вдруг… ну, нашла бы себе увлечение? Ты же говорила, что человеку без увлечения нельзя, а у меня его нет, и вот если бы я…

– Хорошо бы отнеслась, конечно. А какое?

– Ну, так…

И хватаю ещё один сырник. Хорошо всё-таки, что я не разведчик. Если бы я им была, была бы страшно толстой: попробуй всё время есть, чтобы молчать!

На счастье, приходит папа. Довольный, свежий, пахнет гелем для душа. Садится за стол.

– А чай?

– Заваривается.

Мама открывает крышку, из чайника валит пар. Папа пьёт очень крепкий чёрный. Мама – зелёный, а по утрам кофе. Нам с Велькой – какао. Вот так и живём.

Мама ставит турку на газ.

– Стас, Славка говорит, вы какой-то пожар тушили? – спрашивает как бы невзначай.

Папа стреляет в меня глазами, я делаю вид, что ничего не слышу. Как Велька. Разведчиком мне всё равно не быть, это уж ясен пень.

– Было дело, – кивает папа. И тоже кладёт в рот целый сырник. Не я одна такой способ выдумала, ага.

– Ну, то есть… это… на самом деле? – спрашивает мама. – Или не считается?

– Считается! – не выдерживаю я. – Ещё как считается! Папа – герой! Он на такую верхотуру залез! Он прямо!..

– Кроль! – одёргивает папа. – Ну правда. Что за герой ещё?

– Нормальный. Обыкновенный.

Папа делает мне выразительные глаза, но мама уже забыла о кофе, обернулась и смотрит на нас. И даже Велька на нас смотрит. Он, когда что-то по-настоящему интересное начинается, всегда из своего воображаемого мира выныривает, я уже замечала.

– Так. Ну-ка рассказывайте, – говорит мама, и по её голосу я понимаю, что лучше и правда всё рассказать, иначе она сейчас сама себе всё сочинит. Мама – она такая, у неё с воображением хорошо и даже слишком. Ей слово скажи, она из него соорудит историю. Да чего там историю – роман-опупею! – Это где было?

– Да тут, в парке. Манеж горел, – говорит папа самым будничным тоном. Как будто он каждый день манежи тушит.

И опять сырник в рот.

– Манеж? – спрашивает мама, и я прямо вижу, как перед её глазами взвиваются столбы пламени. – И ты потушил? Один?

– Ну, во-первых, не один, – говорит папа с набитым ртом. – А во-вторых, не особо-то горело. Плёнка тлела. Кто-то окурок, наверное, кинул.

– Что-о-о? – выдыхает мама, и по голосу понятно: перед её глазами уже бушует огненное море, и сирены, и пожарные машины, но никто не может прорваться, и папа один сражается со стихией, без защиты, в шортах и футболке. В искрах и дыму. Короче, блокбастер «Пекло» с папой в главной роли. У мамы даже взгляд останавливается и лицо такое делается, как будто и правда фильм смотрит.

– Зато мы узнали, что тут конюшня есть, – говорит папа как бы невзначай.

– Конюшня… – повторяет мама, как заколдованная.

В её внутренней киношке папа выносит на руках из огня женщину и ребёнка. Сначала ребёнка – это меня, а потом женщину – это её, конечно. То, что где-то на заднем плане носятся и ржут кони, мама не замечает.

– И мы вот подумали – ну, мы же как-то говорили, помнишь? – а не отдать ли нам Славку в конноспортивную школу? Она давно мечтает.

– Ага, Славку… Что? Какую Славку? Куда? – В воображаемом кинотеатре у мамы врубили свет на самом интересном месте.

– Мама, коняшки! – Я делаю щенячье лицо. Я это умею.

Или умела, когда мелкая была. Сейчас, кажется, уже не работает.

– Куда отдать? – Мама переводит взгляд с меня на папу. И ясно, что он сейчас пожалеет, что тушил этот манеж. Она устроит ему «Пекло-2».

– Ну, в секцию. Конноспортивную. – Папа вспоминает, что у мамы на слово «школа» аллергия. – Тут прямо под боком. Везение же. Ну и я бы заодно походил.

И тут я кусаю себя за язык. Просто забыла, что он у меня во рту есть – и хвать!

Больно – ужас! Папа, ты бы хоть предупредил!

Замерла, не дышу. А мама тоже уставилась на папу.

– Отличная идея! – говорит потом, только таким голосом, что ясно: ничего она не отличная. – Чем она одна там угробится, лучше сразу обоим руки-ноги переломать.

– Почему вдруг сразу? – хмыкает папа, но понимает, что ляпнул не то. – В смысле, никто не собирается…

– Да потому что это кони, Стас! Ты что, не знаешь, что это опасно!

– Жить вообще опасно, Светик, от этого умирают, – говорит папа.

Мама ничего не отвечает, отворачивается к своей турке. Стоит надувшись. Во мне всё аж сжимается. Терпеть не могу, когда они ссорятся. Особенно из-за меня.

Смотрю – Велька стекает под стол. В одной руке сырник, в другой – тираннозавр. И замирает там с ним в обнимку.

– Может, ты в качалку лучше абонемент возьмёшь? – спрашивает мама не оборачиваясь, и у меня отлегло от сердца: не поссорятся. Во всяком случае, не сейчас.

– Качалка – это железо. А тут кони, живые лю… – Папа соображает, что оговорился, и обрывает себя: – Всё равно на стенку пока не хожу, так хоть что-то будет.

Зимой папа всегда занимался скалолазанием. Чтобы держать себя в форме, как сам говорит. Но как мы переехали, не занимался: ездить стало далеко.

– Адреналина тебе не хватает, – говорит мама как-то грустно. Не то спрашивает, не то нет – не понять.

Папа пожимает плечами. А я боюсь даже пикнуть. Потому что если мы с папой будем учиться ездить на конях – это же мечта, это сказка, это я просто не знаю что!

Но сейчас всё зависит от мамы. Если она скажет «нет», папа ничего делать не станет. Он в таких случаях закрывает тему раз и навсегда. Я знаю, проходили уже.

Но мама задумчиво смотрит куда-то в пространство. И думает о чём-то другом.

– Ай, ладно, – машет потом рукой. – Что я вас, держать, что ли, буду? Делайте как нравится.

– И-и-и! – кричу и кидаюсь к ней обниматься. – Спасибо, спасибо, спасибо, мамочка! Папа, покупай двойной абонемент!

– Ой, не визжи, голова от тебя, – морщится мама. – И откуда только такое желание свернуть себе шею? В тебя, – бросает папе.

– Всё из материалов заказчика, – непонятно отвечает он, подходит к маме, приобнимает и чмокает в щёку. – Не переживай, Светик, мы обещаем не ломаться.

– Знаю я вас, – хмыкает мама.

А я сажусь на стул, и болтаю одной ногой, и кусаю сырник: можно больше не давиться, а поесть почеловечески.

– Або неме! – вдруг кричит Велька из-под стола. – Або неме нененет! – Выскакивает из кухни и несётся в комнату. Грохает там по клавишам пианино раз, другой. Потом собирает аккорды: – Або! Неме! Ане! Мене! Абонеме немо нент!

Кричит и долбит, долбит по бедному инструменту. И я прямо чувствую, как ему неуютно, как больно, как пытается он найти равновесие с этим «абонеме» и собственным миром, где всё совсем не так. Где не слова, а звуки и где звуки – это слова. Ему сложно, ему приходится переводить, чтобы с нами общаться, но он умный, он уже догадался об этом и изо всех сил старается.

Но если вдруг попадается сложное, незнакомое слово – его переклинивает. Становится плохо, и он ищет, ищет – как оно звучит, как его по-своему сказать.

– Аба неа!!! Неа! Ба! Не! Ме! А!!!

Я смотрю на папу с мамой – они как оцепенели. Я знаю, что им хочется пойти сейчас, успокоить. Но нельзя. В таких ситуациях Вельке лучше побыть одному. Мы ему только мешаем. Потому что мы не знаем, что у него в голове, мы не можем помочь ему. И будет только хуже. Потому что пока он не найдёт, он с нашими словами не справится. Так врач говорил: если Велька не может что-то понять, он перевозбуждается. Это как с кастрюлей, которая закрыта крышкой и в ней вода кипит. Она будет выплёскиваться и стукать этой крышкой. Надо просто огонь убавить. Вот и с Велькой так: надо просто его оставить в покое.

Мы раньше этого не понимали, начинали успокаивать. Я помню, какие с ним жуткие истерики случались, только лекарства помогали. Он ещё и дрался, когда мелкий был, и головой о стенку бился, как будто старался выбить, что там застряло. Ужас, короче. Теперь не так. Теперь это реже, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что лучше не трогать.

А в-третьих, у него появилась музыка.

Она случайно появилась – ему окарину подарили. Это такая глиняная свистулька, крупная, похожая на сердце. Как в мультике про Тоторо: там лесные духи ночью сидят на дереве и играют на таких штуках. Звук низкий, гулкий. Приятный и какой-то пушистый. У мамы подруга есть, керамист. Вот она её слепила и подарила. Велька в эту окарину сразу вцепился, потому что Тоторо мы давно любим и он её узнал.

Мы, правда, были уверены, что он её быстро раскокает, а он возьми и заиграй. Сначала абракадабру, конечно, просто дырочки пальцами перебирал. И ещё передувал нещадно: окарина свистела, сипела и захлёбывалась. Велька бесился, верещал, стучал по столу. Но кулаками, не окариной. Как будто бы понимал, что хрупкая. Хотя до этого все игрушки ломал за раз, вообще ничего нельзя было в руки давать. И скоро у него стало получаться. Звуки выстраивались в мелодию. И он стал эту окарину везде с собой носить. Мама ему мешочек на шею сшила, он с ней не расставался, если что надо – дудел в неё, и всегда поразному. Как будто так разговаривал.

Мама его тут же потащила к каким-то педагогам. Оказалось, у Вельки талант. А главное, оказалось, что музыка внутри Вельки. Для него наши слова не слова – а тоже музыка, и только музыка имеет смысл. Это сложно объяснить, но вот так у него устроен мозг: он слова переводит в музыку, это для него информация. И как только он на окарине научился играть, сразу всё стало на свои места. И истерики стали реже. И он как будто понял, как с нами общаться.

Потом он на пианино начал заниматься и вообще резко изменился. Теперь он тихий. Может часами сидеть и играть. То играть, то просто что-то бряцать, перебирать звуки. Нажмёт на клавишу – и слушает, долго, уже затухнет, а он всё прислушивается. Потом другую. И так десять минут, полчаса, час. Его больше ничем не заставишь так долго заниматься. Рисовать ещё любит, но музыка – это святое. Он по программе мало занимается, гаммы там, всё такое. Но ему педагог хороший достался, молодая женщина, нормальная, не то что моя Полушка была. Она его особо не мучает, учить ничего не заставляет, её дело – чтобы он освоился с инструментом. Остальное – сам.

Мне теперь стыдно признаться, что я Вельку раньше не любила. Не любила и боялась. Потому что он совсем бешеный был, когда мелкий. С ним пытаешься играть, а он вдруг начнёт на месте крутиться и размахивать руками, как вертолёт. И орёт противным голосом. Или ещё, помню, – подходит и тянет тебя за руку, больно. Или кусает, если ты ему что-то не даёшь или не понимаешь, чего ему от тебя надо. А он хоть и мелкий, а кусался и дрался сильно. Я драться тоже умела, но от Вельки как будто цепенела, настолько он жуткий был. Убегала от него и кричала, чтобы отстал. Да и вообще неприятно это, ну что за брат такой! Не брат, а зверёныш, честное слово. Оборотневый ребёнок, подменыш. Мне стыдно с ним было гулять: когда мама его на площадку брала, я всегда куда-нибудь убегала. Только бы не подумали, что мы вместе, что я с ними.

А теперь нормально. Теперь мы дружим, и у нас даже свои секреты появились. Например, что я его слышу и понимаю. Но это ещё ладно. Один раз вообще такое было, что я никому не расскажу. А то решат, что я тоже с ума скатилась.

Крик стихает, аккорды сложились. Велька играет их, перебирает один за другим. Або-не-мент. Або-не…

Мама выдыхает и снимает с плиты турку с кофе.

Как раз в последний момент, не успел убежать.

Глава 2

Мама не права: я никогда не мечтала свернуть себе шею. Просто когда я была мелкой, я совсем не умела сидеть на месте. Лазать по деревьям, стрелять из лука, гонять на велике и прыгать по крышам гаражей – если бы я могла всё это делать, я была бы совершенно счастлива. А так мне приходилось только слушать рассказы папы о его детстве в деревне у бабушки, где он мог всем этим заниматься. И был совершенно счастлив, конечно.

Я тоже, сколько себя помню, всегда пыталась куда-нибудь залезть. Стоит маме отвернуться – а я уже вишу на последней перекладине лазалки на детской площадке вниз головой. Или карабкаюсь на забор. Или на дерево, если оно удобное, а не сосна какая-нибудь. На сосну я тоже пробовала, но только оцарапалась. Или дерусь с кем-нибудь – драться я тоже любила, в саду всех мальчишек колотила, ко мне подходить боялись. И в первом классе дралась, пока меня ещё в школу водили. А потом эта лафа кончилась, и драться стало не с кем.

Короче, у моих родителей всегда стоял актуальный вопрос: ребёнка надо куда-нибудь отдать, чтобы он энергию сбрасывал. В секцию или там кружок. Но беда в том, что у нас с мамой совершенно разные взгляды на то, чем я должна заниматься. Поэтому, куда бы меня ни отдавали, добром это не кончалось.

Например, в четыре года мама отдала меня в балет. В её воображении я была девочка-цветочек в прозрачной юбке и пуантах. Девочка кружится, кружится, разве что не взлетает. А вокруг все хлопают, хлопают и забрасывают девочку цветами.

Конечно!

Мне, правда, ещё слишком мало лет было, чтобы сразу чухнуть, что значит этот самый балет. Наверное, мне поначалу даже нравилось: надо что-то делать, приседать, ножки ставить нараскоряку, ходить друг за другом… Голос балеруньи до сих пор помню: «Носки тянем! Спинку держим! И раз, и два, и три, и четыре. Не бросаем спину!»

Однако всё это интересно ну раз, ну два, но не всю жизнь. И мне балет надоел. Я не слушалась, шумела, мешала преподавательнице. Этого я, конечно, не помню, мне мама потом говорила, что я вела себя ужасно и на меня всё время жаловались. А вот что я хорошо помню, так это неуклюжего мальчика, который шёл за мной и постоянно наскакивал сзади на пятки. Стаскивал балетки с ноги. Я его раз толкнула, два. А потом он меня так достал, что я повернулась и поколотила его. Не сильно, но так… как умела.

Я до сих пор помню, какой он был мягкий, как тюфяк, и как испуганно на меня смотрел, пока я его лупила. А взрослые ничего не делали. Они просто не ожидали от меня, да и я сама не ожидала, если честно. Я просто била его и била, и мне было приятно, что он такой испуганный и безвольный и ничего мне сделать не может. Я это чувство удовольствия до сих пор помню, хотя мне теперь и стыдно. А тогда было одно удовольствие и никакого стыда.

На этом для меня балет кончился. Я не расстроилась, если честно: я бы сама ушла, если бы знала, что можно. А получилось, что я даже ни при чём. Ну, в смысле, не нарочно.

После этого снова возник вопрос, куда меня отдать. Папа предлагал на борьбу. Он говорил, мне там самое место, но мама от этого предложения становилась бледная, как стена: «Кого ты хочешь из неё сделать?! Это же девочка, а ты – борьба! Вырастет какая-нибудь бандитка!» – «Бандиткой она и без борьбы может вырасти, – говорил папа. – А там как раз научится, что слабых бить нельзя». – «Нет, нет и ещё раз нет!» Мама тогда была категорична.

Я хорошо помню этот разговор, они в комнате сидели, а я в коридоре, за дверью, и они думали, что я не слышу. А я впервые задумалась тогда, почему это слабых бить нельзя, хотя так приятно, но спрашивать не стала. Я как-то почувствовала, что об этом лучше не спрашивать.

В общем, родители подумали ещё, подумали – и отдали меня на музыку. На скрипку. Ничего более тоскливого они придумать не могли. Но у мамы вторая была золотая мечта на мой счёт (после балета), чтобы я была музыкантом. Скрипачом. Чтобы такая девочка-тростиночка, в красивом платьице, и вокруг оркестр, и дирижёр, и все только на меня смотрят, и весь зал в слёзы, лишь я касаюсь смычка…

Ага, сейчас!

Я с этой скрипки ничего не помню, кроме того, что она была ещё тоскливей балета. Там мы хоть двигались, а на скрипке ничего нельзя было, разве что пальчики тянуть. Но, по счастью, всё это быстро кончилось, потому что зимой я прокатилась с горки на санках. Я хорошо катилась, с самой большой горки, и кто же виноват, что там оказалось дерево и я сломала руку?

Мама очень переживала, а я обрадовалась. Потому что, оказалось, после перелома правой руки на скрипке уже нельзя играть. Никогда. Это как приговор. Диагноз такой, на всю жизнь. Если бы я знала сразу, что так можно, я бы ещё раньше с какой-нибудь горки спрыгнула, вот честно. А так я опять была ни при чём. Ну, в смысле, не нарочно.

Но музыка всё равно вернулась в мою жизнь, через год, в виде пианино. И была до недавнего времени, почти до самого переезда. Как же я её ненавидела! И ладно бы это была школа. Ходят же нормальные люди в музыкалку, там у них предметы разные, сольфеджио, например, что-то ещё. Но моя мама категорически против любой школы. Поэтому она отдала меня к Антонине Полуэктовне.

Полуэктовне! Не Сергеевне, не Петровне, а вот прямо так! Что можно хорошего ждать от человека с таким отчеством? А моя мама ждала. Она за неё мёртвой хваткой схватилась: ах, это такой педагог, да её ученики на любых конкурсах побеждают, да в консерватории без экзаменов поступают!.. Но на мне Полушкин педагогический талант дал крен. Я её невзлюбила с первого дня. Она была огромной тётищей, и пахло от неё чесноком. Когда она наваливалась на меня сзади и начинала долбить по клавишам моими же руками: «Не-так-ты-что-ог-лох-ла!» – я думала, я грохнусь в обморок. Или прибью её. Или сначала прибью, а потом грохнусь в обморок. Потому что она так орала и так колотила по бедному пианино, что казалось, оно развалится.

Но так орала она недолго. Ровно до тех пор, пока не поняла, что мне вся эта музыка – в гробу и белых тапочках. Что я хожу к ней просто потому, что мне больше некуда и потому что мама. И что консерватория без меня не загнётся.

И когда она это просекла, то сразу от меня отстала. Я к этому моменту уже редко подходила к инструменту дома, а потом стала садиться за него только на уроке. Она догадывалась, разумеется, но ничего мне не говорила. Иногда напоминала, что было, дескать, домашнее задание, но я пожимала плечами, и на этом наше общение заканчивалось. Она уходила на кухню и там чем-то скворчала, включая телевизор с каким-нибудь сериалом на полную катушку, чтобы не слышать, как я по нотам складываю этюд Черни, который нормальные её ученики, будущие студенты консерватории, играют с листа с завязанными глазами.

Наконец в один прекрасный день я поняла, что мне это всё надоело. Я пришла к ней и с порога сказала, что это наше последнее занятие. Кончался март, надо было платить за апрель, но я сказала: «Всё, я больше к вам ходить не буду».

Как она обрадовалась! Я боялась, что она разорётся до истерики, – это же были её деньги, наверное, она на них рассчитывала. Но она обрадовалась, как будто я ей подарок притащила. Повела меня на кухню, налила чаю с земляничным вареньем, стала про жизнь расспрашивать. А я обалдела и не знала, что ей отвечать. Я так привыкла, что Полушка умеет только орать, нависать, хватать за кисти и шлёпать по клавишам или с презрением так, с поджатыми губами выдавливать из себя: «Что, кто-то опять дома не открывал нотную тетрадь?» А она оказалась тётка как тётка. У неё кот был даже, а я о нём не знала, он все эти годы на кухне сидел. А тут он мне на колени залез – большой, тяжёлый, рыжий. И мы чай пили. И варенье у неё оказалось обалденное.

Короче, расстались мы друзьями. А маме я сказала только через неделю, когда она про деньги для Полушки вспомнила и удивилась, что я до сих пор не прошу. Она расстроилась, конечно. Обиделась на меня, звонила Полушке, извинялась, говорила, что ничего не знала… И правда ведь не знала. А я сидела, слушала, как она перед ней распинается, и чувствовала радость. Потому что впервые я что-то бросаю, и я тут при чём и очень даже нарочно. В общем, как сказал вечером папа, когда мама пыталась ему на меня жаловаться: это было первое моё в жизни сознательно принятое решение, и его надо уважать.

Но, если по правде, мама от меня быстро отстала, потому что к этому моменту Велька уже с лихвой осуществлял все её мечты. Потому что я – ну что я? Видимо, человек такой, ни к чему не пригодный. А Велька – это Велька.

Я стою перед зеркалом и смотрю в глаза своему отражению. Я тяжело дышу, у меня оглушительно колотится сердце. Темно, и я еле различаю собственные зрачки. Но всё равно смотрю, смотрю в них, в тёмную точку, и не могу оторваться.

Что со мной? Внутри всё клокочет. Что-то рвётся из меня, рвётся, и мне сложно это держать, хочется беситься и бегать. Со мной давно такого не бывало, нет, честно, даже мама говорит, что я стала успокаиваться. Но вот сегодня – просто не могу! И я только что бесилась и бегала, висла на турнике, потом проносилась по коридору, с разбегу прыгала папе на спину, пока мама не начала кричать, что он сломается, и что я уже не маленькая, и, Славка, посмотри на себя, как ты себя ведёшь, ты же не ребёнок! Велька сидел в комнате и крутил головой. А я хохотала, визжала, но вдруг поняла, что мне хочется плакать. Что ещё секунда – я лопну, меня разорвёт изнутри, и я зареву. Просто так, без причины. Совершенно непонятно почему. И я сорвалась в нашу комнату по коридору, в котором выключили свет, – но вдруг что-то мелькнуло впереди, и меня приковало.

Зеркало. В тёмной глубине – отражение. Мои собственные глаза. Я почти не вижу их, не различаю выражения лица. Так откуда я знаю, что я – это я? Кто сказал, что это – я? И что всё это моё: эта семья, и мама, и папа, и Велька. А главное, то, что я чувствую, – всё это на самом деле есть во мне, а не так, что я просто думаю, что оно есть, потому что у всех так бывает. Ну, типа это правда я хочу чего-то, например, ездить на лошадях, а не просто полно девчонок этого хотят, поэтому и я тоже. Или что я правда люблю маму, папу и Вельку, а не считаю, что люблю их, потому что все же любят своих родителей и братьев.

Нет, так думать нельзя. Страшно так думать.

Но иногда я очень хочу быть другой. Я пытаюсь представить, как это – быть другой. Кем угодно, главное – не Велеславой. Я ненавижу это дурацкое имя, эту Велеславу-царевну. Её выдумала мама, не существует таких имён! В детстве я читала Линдгрен и требовала, чтобы меня звали Рони. Потом был Булычёв, и я мечтала стать Алисой. Но мама сердилась, говорила, что имя даётся только один раз, а папа смеялся – какая же ты Алиса, Кроль, совсем не похожа! Как будто он знает, как выглядит Алиса. И как Велеслава. И почему Велеслава – это обязательно я?

Но главное даже не это. А то, что во мне. Что сейчас душит и не даёт мне сидеть спокойно. Отчего хочется закрыть глаза и кричать, кричать или бегать по квартире или, ещё лучше, по парку. Что стучит в горле, вот-вот лопнет и затопит слезами. Что говорит мне: это не ты, нет, не ты.

Но кто тогда – я?

Меня душит и сжимает, не могу больше смотреть в свои глаза. Сажусь под зеркалом и пытаюсь успокоить дыхание. Что же со мной? Ах, быстрее бы, быстрее что-нибудь уже случилось. Как будто что-то лезет из меня, ломает изнутри. Что-то хочет, чтобы я стала другой. А я и хочу, и боюсь, и не могу. Ещё не могу. Но уже хочу. Или нет, всё же больше боюсь… Ах, не знаю, я ничего уже не знаю!

Мы когда переезжали, мама на антресолях нашла свои старые тетрадки, и среди них была одна, с детскими рисунками, обклеенная вырезками из девичьих журналов. Называлась «Анкета». Там были разные вопросы, типа, сколько тебе лет, какой твой любимый цвет, книга, фильм, важные качества мальчика и девочки… Эту анкету мамины подружки в классе заполняли и клеили ей всякие эти штуки, а на первой странице заполнила она. Ну, типа, чтобы все знали, с кем общаются.

Мама так обрадовалась, когда эту тетрадку нашла, не могла успокоиться. Отфотала её всю, каждую страничку, разослала своим школьным подружкам, звонила им потом, трещала весь вечер. А я смотрела и понимала, что ни за что бы не смогла на эти вопросы ответить. И не потому, что у меня нет любимых цветов и фильмов. Просто – ну разве это я? Я – что-то совсем другое, то, что я сама не могу ни определить, ни поймать. Да и зачем нужна определённость? Вот ещё вчера мне ничего не хотелось, только бегать и беситься. А потом не хотелось бегать, а только сидеть и смотреть в одну точку. На худой конец книжку читать. А сейчас вообще ничего не хочется, только плакать. А почему – я сама не знаю.

Завтра иду в первый раз заниматься на лошадях. Может, меня от этого так колбасит? Когда-то я бредила лошадьми. Требовала покупать мне всё с коняшками: майки с коняшками, куртки с коняшками, сумку, рюкзак, кружку, пенал… Качала из Интернета фотки тоннами! А сейчас смотрю в свои глаза и не понимаю: действительно ли это то, чего я на самом деле хочу? А вдруг нет? А вдруг я уже хочу чего-то другого? И просто не знаю ещё, а то, что внутри, что лезет из меня и ломает, – оно знает, оно уже всё про меня давно знает.

О, как это страшно! Страшно, что надо непременно кем-то быть. Решить однажды – и быть. Не в смысле профессии, хотя, наверное, и это тоже. А в смысле – вообще чем-то понятным, определённым.

Как тебя зовут? – Велеслава.

Сколько тебе лет? – Тринадцать.

Любимый цвет? – Синий.

Любимое животное? – Лошадь.

Написал однажды – и всё, ничего нельзя поменять.

Нет, нет, я так не хочу!

Приоткрывается дверь, свет ложится через коридор, но не дотягивается до меня. Я остаюсь в темноте.

Дверь закрывается.

Велька. Стоит. Вглядывается в темноту. Почувствовал меня и вышел. Я знаю, он меня всегда понимает. Стоит, привыкает к потёмкам, но уже слышит меня. Уже может мне говорить.

Только молчит. Сейчас даже про себя Велька молчит.

– Привет, братишка. Я нормально.

Вру. И Велька это знает. Он не слушает слова́, он слушает внутри. Но я и там сейчас вру.

– Так… просто… что-то… накатило. Ну, знаешь…

Нет, он не знает. Он маленький ещё. Но и потом, думаю, не узнает. Велька уже сейчас понимает, чего хочет от жизни. Он талантливый. Он не такой, как все. А я ни на что не годная. И совсем не понимаю себя.

– Тоторо, – говорит вдруг и подходит ближе. Встаёт рядом. Кладёт руку на плечо. – Тоторо. – Поднимает другую вверх.

Я поднимаю глаза. Как будто там и правда может быть кто-то, большой, пушистый и добрый.

Но там никого. Пустой коридор. Родители в зале. Всё тихо.

– Я не понимаю, Вель. Извини, я сейчас тебя не понимаю.

– То…

– Нет, я слышу, что ты говоришь «Тоторо». Но я не понимаю, какой Тоторо. Из мультика?

Мотает головой. Ясен пень, не из мультика. У нас с ним свой Тоторо. О котором нельзя рассказывать никому. Даже папе. И тем более маме.

– То… торо… ска…

– Тоторо скажет? Что?

Молчит. Смотрит на меня.

– Сорян, брат. Я тебя не понимаю.

Поворачивается. Уходит в нашу комнату. Через минуту слышу – окарина играет.

Это случилось, когда мы только переехали и первый или второй раз пошли в парк гулять. Мы ещё ничего там не знали и просто бродили, куда ноги понесут. Была весна, снега уже не было, но землю ещё прихватывало прозрачной коркой. В оврагах стояла вода, и была жуткая грязь. Мама с папой шли по дорожке, а я носилась вокруг, обегая лужи. Велька, смешной и неповоротливый в резиновых сапогах и непромокаемом комбинезоне, шлёпал напролом. Или же вдруг садился и долго рассматривал что-то в воде, в кустах, а родители останавливались и его ждали. Я успевала куда-нибудь сгонять, а они всё стояли.

У нас в парке есть красивая берёзовая аллея. Мы как раз на неё вышли, я успела туда-обратно сбегать, родители до середины дошли, смотрят – а Вельки нет. Подбегаю, мама говорит:

– Глянь, он там где-то, – и машет в начало аллеи.

Бегу – Вельки нет. Бегу обратно – тоже нет. Уже сумерки, не видно ничего, кругом блестит талая вода. На аллее три фонаря, в начале, середине и конце. Родители под средним фонарём на лавочку сели и в ус не дуют. Блин, думаю. Нехорошо ругаться, но всё равно: блин. Что делать-то? Ладно, не буду их волновать, найду сама.

Пошла медленно, вглядываясь в кусты, – может, присел где-то? Так и есть: присел, если б не комбез ядовито-жёлтого цвета – фиг увидишь.

За берёзами и кустами растут дубы – огромные, раскидистые. И Велька был возле одного. Я подошла, точнее, пролезла через кусты, как медведь:

– Ты чего здесь застрял, тебя мама ищет!

Поднялся, обернулся. Улыбается. Он мне маленьким-маленьким показался рядом с дубом. Крошечным, как мышонок. Запрокинул голову, глядит на дуб снизу вверх. А он не кончается. Не дерево – целый мир, ветки чёрной графикой чертят вечернее небо. Сумерки, а оно синее-синее, как вода. И даже сине́е. И глубже.

– Идём, – подхожу и трогаю его за плечо. – Мама переживать будет.

«Тоторо. – Обернулся. Смотрит в глаза. Лицо счастливое-счастливое. – Я нашёл Тоторо!»

И снова на дерево. Я тоже голову запрокинула, смотрю – это не просто дуб: у него половина ствола заложена кирпичом, оштукатурена и окрашена, что-то там нарисовано даже, вроде как холмы и река, но в темноте не разобрать.

– Дубик болеет, – говорю я, и мне аж противно, как сюсюкаю. Я обычно так не делаю, сама этого терпеть не могу, да и Велька не любит.

Он обернулся, покачал головой:

«Не болеет. Он живой. Он Тоторо».

И снова на дерево.

А я стою и боюсь пошевелиться. Боюсь снять руку с его плеча. Потому что до меня дошло, что происходит: что мы с Велькой разговариваем. Такого никогда ещё не было. Это просто невозможно. Но как?!

– Вель, – говорю тихонько, чтобы не спугнуть, – а почему Тоторо?

Обернулся:

«Потому что он главный. Других много, но он главный. И самый большой».

И опять на дерево. А я стою, и мне совсем страшно. Потому что понимаю, что Велька не открывал рта. Что он улыбался, а мне казалось, что говорит. А он молчал, просто я его услышала.

Со мной это впервые тогда случилось.

– А где другие? Ну, если он Тоторо, то где другие? Ты видел? – Я понимала, что несу ерунду, но мне так страшно было, что лучше говорить хоть что-то, прятаться за словами.

Но Велька не ответил. Руку протянул и положил ладонь на дерево. Кора толстенная, в ней наросты, и его ладошка крошечная, белая, такая хрупкая на фоне этой коры, что мне захотелось её спрятать и самого Вельку тоже, – мне часто хочется спрятать его ото всех, чтобы никто не обидел.

Я не выдержала и прикрыла его руку своей.

И тут что-то случилось. Мне показалось, что у меня в голове включили музыку. Грянуло что-то большое, торжественное, как будто Бах, и орга́н в огромном-преогромном зале, храме, когда смотришь вверх и не видишь потолка, только бесконечные, уносящиеся ввысь колонны.

Но я тут же поняла, что это не Бах. Это дерево. Это дуб, его ствол, каждая ветка, уходящая в тёмное уже небо, – всё звучало. Громкая, торжественная мелодия, она текла на нас, заполняла голову, и в неё вплетались другие, повыше, потоньше, позвонче, как колокольчики. Они окружали нас, и я догадалась: это парк, сам парк, каждое дерево и все вместе. И там, где я слышу музыку – просто музыку, и мне этого хватает, чтобы не сойти с ума, – Велька разбирает разные голоса, для него это как песня или даже как слова, речь, нескончаемая история леса.

И так у него всегда. Просто он мне сейчас это показал.

– Тоторо, – говорю, поднимая глаза. Ветки ползут вверх, прорастают в небо и нигде не кончаются.

Окарина за стенкой стихает. Чувствую, что Велька улыбается там, в темноте.

Глава 3

Первое, что я чую, когда мы входим на следующий день в ворота конюшни, – запах! Он прямо сшибает – тёплый, сильный и пряный – запах сена и лошадей. Совершенно незнакомый, он немного тревожит, но не раздражает.

– О, деревней запахло! Навоз, – говорит папа, тоже втягивая воздух, и подмигивает мне: – Как, Кроль, не передумала?

– Да нет, – говорю. – Запах как запах. Мне нравится.

– Память предков заговорила, – усмехается он.

– Осторожно! – раздаётся в этот момент, и я прыгаю в сторону.

Мимо идёт лошадь. Большая, белая от носа до копыт. Какая-то просто огромная, с широченной спиной, длиннющим белым хвостом и вьющейся гривой. Очень красивая лошадь, она плывёт мимо, как бригантина, цокая подковами об асфальт. Я не сразу замечаю, что ведёт её девчонка. Мелкая, младше меня. Такая сосредоточенная, в чёрном шлеме, в бежевых брючках и с палочкой. Причём палочка розовая и со стразиками. Чес-слово!

У меня чуть челюсть не упала. Я ожидала, что здесь всё сурово, что здесь сильные люди, а вот, пожалуйста, – мелкая гламурная девчонка. Нормально?

– Кроль, иди познакомься!

Папа стоит поодаль, с высокой худощавой девушкой. У неё короткая стрижка и светлые волосы. Она стоит навытяжку, ноги расставлены, уверенно так, руки за спиной, а взгляд – прицельный. И говорят явно обо мне.

– Да нет, тринадцать – это нормально. Позже ещё начинают. Рост уже есть, можно на любую сажать. Только секция – это учёба, она с сентября начнётся. Три раза в неделю. Два раза в месяц конкур, – доносится до меня. – Сейчас занятий нет. Смотрите, вы можете пока просто походить, а к сентябрю решить: понравится – не понравится…

– Кроль, это Елизавета Константиновна, – оборачивается ко мне папа. – Наш тренер. А это Веле… – собирается представить меня, но я перебиваю:

– Валя! Валентина, – и умоляюще смотрю на него. Я ещё вчера твёрдо решила: никакой Велеславы. Хватит. Надо быть нормальным человеком, а не этой царевной, которую мама выдумала. Я Валя!

– Валя? – Папа смотрит во все глаза, но ничего не спрашивает. Видимо, решает спросить позже.

Фух!.. Прокатило. Спасибо, па! Я потом всё объясню. Как-нибудь потом.

– Уже занимались или в первый раз? – спрашивает Елизавета Константиновна. Она всех наших переглядываний не замечает. Спрашивает вроде как меня, но смотрит на папу.

– Первый, – отвечает.

А вот и нет!

– Пап, я не первый! Я уже два раза на коне сидела! Ты что, забыл? У дяди Паши на Алтае и тогда ещё, в Сочи, на площади.

– Ну, Кроль, вспомнила! Это сто лет назад было!

– Ну и что!

– Сидела – не считается, – перебивает Елизавета Константиновна. – Ладно, пойдёмте, лошади уже на манеже. Приходите на занятия минут за пятнадцать, хорошо? Чтобы почистить, поседлать. Сначала вам будут лошадей собирать, потом научитесь сами.

И она устремляется твёрдым шагом к воротам, а мы с папой следом. Оказавшись у неё за спиной, папа снова поднимает брови, делает недоумённое лицо. Я изображаю что-то вроде «ну, па, извини, так надо, просто поверь – надо. Я же играю с тобой в разведчиков. Вот и ты давай со мной».

Нет, я, конечно, ничего такого не говорю. И он качает головой – видно, я его не убедила. Но объясняться некогда: мы уже входим в манеж.

Изнутри он похож на кусок пляжа, попавший в теплицу: сверху белая плёнка, под ногами – песок. Со стороны входа – деревянная стенка немного ниже человеческого роста, за ней зрительские кресла в три ряда. По кругу шагает белая лошадь, на ней девочка с розовой палочкой. В центре стоят ещё два коня, один поменьше, в чёрную крапинку, второй повыше и покрупнее, в крапинку коричневую. Обоих держит под уздцы девчонка моего примерно возраста.

Елизавета Константиновна идёт к ней, папа тоже, а я делаю шаг – и тут же отскакиваю. Потому что мимо проплывает величественный и ужасно высокий рыжий конь. На его спине – крошечная девчонка, ей лет десять, наверное, если не меньше, в чёрном шлеме она выглядит как грибок.

Конь проходит покачиваясь; качается рыжий хвост.

– Понч, осторожно! – кричит Елизавета Константиновна. – Аглая, расшагиваем коня, расшагиваем. Активней!

Аглая. Кому-то тоже не повезло с именем. Смотрю на хвост, удаляющийся по манежу.

– Валя, ты где там? – зовёт меня Елизавета Константиновна.

И я поспешно иду к ним.

Папа уже в седле – на том коне, который повыше. Сидит выпрямившись, прислушивается к ощущениям. Елизавета Константиновна держит его коня под уздцы.

– Знакомься, – говорит, указывая на другого коня и девчонку рядом с ним. – Это Чибис, а это Таня. – Девочка даже не улыбается. Взгляд из-под чёлки серьёзный, взрослый. – Она будет тебе помогать. Но слушаться ты должна меня, поняла? – Киваю. – Значит, так, запоминай: к коню подходим слева. Всегда. Дальше: повод на шею, стремена опускаем. Так. Теперь левую ногу в стремя, руку сюда. – Стучит по шее коня возле седла. – Толкайся – и сели. Хорошо.

Я даже не успеваю понять, как у меня получилось, – но уже в седле и смотрю на тренера сверху вниз. Папа подмигивает.

– Теперь стремена перекидывай…

– В смысле?

– Просто, через шею. Крест-накрест. – И Елизавета Константиновна делает это сама.

Я глазом не успеваю моргнуть – остаюсь без стремян.

– А как же…

– Учимся так. Стремена – это потом, первые занятия без. Да и обувь у тебя неподходящая. Держи повод. Берёшь в кулак, как будто стаканы – вот так. Пропускаешь снизу – над мизинцами. Сверху зажимаешь большими пальцами. Хорошо. Запомнила? Между кулаками должен помещаться ещё один кулак, не больше. Отлично. Рука мягкая, поняла? Это твой контакт со ртом лошади. Дёрнешь грубо – сделаешь ей больно.

Я обмираю: я совсем не хочу делать лошади больно. А тренер говорит и поправляет, ставит мои руки, лепит кулаки, пропускает между пальцами повод. Я тупо смотрю, как будто это не со мной, как будто это не мои руки. И конь подо мной, и чёрно-белая грива так близко, и пахнет тёплым, живым… От счастья становится щекотно.

– Так, сидишь прямо, локти держишь сзади. Носок тянешь вверх, пятку вниз. Это очень важно. И контакт ногой, чувствуешь? – Теперь она лепит мою ногу. Оттягивает носок, плотно прижимает голень к боку коня. Он от этого делает шаг в сторону. – Видишь, он отходит от ноги. Это называется шенкель[1]. Давишь сильнее – он поворачивает. Ослабила – идёт вперёд. Сжала с обеих сторон – пошёл.

– А останавливать?

– Сейчас научишься. Поехали. – Она отпускает мою ногу и чуть отходит.

– Как?

– А что я говорила? Давишь ногами с обеих сторон и вперёд.

Я давлю. Но ничего не меняется. Давлю ещё. Давлю изо всех сил. Слышу, как Чибис с шумом машет хвостом.

– Ну, ещё! Давай! Можно пяткой ковырнуть.

– Это как?

– Вот так. – Сильные пальцы снова хватают меня за щиколотку и чуть подворачивают ступню. Пяткой чувствую бок Чибиса. Но ему без разницы, хоть пяткой, хоть как – он никуда не идёт. – Ну же, Валя, сильней! Ты что как неживая! Его надо просить, так он никуда не поедет. Чиб! – окрикивает коня. – Нука, не наглей! Это что ещё такое?

И не то из-за этого, не то я и правда как-то особенно его сдавила, но Чибис вдруг вздыхает и нехотя трогается с места.

Я ахаю.

– Молодец! – слышу сзади. – Так и едем. Спинку держи, на уши не вались. И пятку. Пятку вниз, носок наверх. Не забывай.

Попробуй тут не забыть. И попробуй не горбиться, если хочется за что-то срочно схватиться – за шею, за седло, за гриву, хоть за что-нибудь.

Конь шагает мерно, и земля подо мной как будто плывёт.

– Чибиса объезжаем! – кричит Елизавета Константиновна и отходит к папе. – Станислав, теперь с вами.

А мы идём. Мы медленно двигаемся вдоль стенки. Чибис кажется усталым и старым. Остальные двигаются бодро: и белая лошадь, и высокий рыжий конь. А Чибис еле переставляет ноги. Странно так – сидеть на живом существе. Он идёт, спина качается. А ты на нём сидишь, и вроде бы так и надо. А ещё странно, что рядом идёт человек, а вы с ним не общаетесь. Вы даже ещё не знакомы толком. Смотрю в спину девочке. Синяя толстовка, хвост из светлых волос. На ногах, поверх синих же брюк, – разноцветные полосатые гольфы. И у тренера такие же, замечаю я. Это, наверное, тоже специальная форма. Как и бриджи.

– А у Чибиса масть как называется? – спрашиваю. Надо же о чём-то говорить. Сверху он кажется очень занятным, чёрно-белым, как будто на снег кинули прошлогодних, уже почерневших листьев.

– Чубарый, – отвечает Таня.

– А какой он породы? – спрашиваю опять. Пусть знает, что я не просто так, что я тоже знаю, что лошади бывают разные, у них породы. Я даже готова какие-то назвать, рысака, например, или эту, ахалтекинца.

– Алтайская, – кидает Таня не оборачиваясь.

– О, а мой дядя на Алтае живёт! – вырывается у меня, но тут же себя одёргиваю: слишком уж подетски получилось. – А Чибису много лет? – спрашиваю серьёзней.

– Восемь, – бросает Таня совсем уж коротко.

– Ох, старый…

– Почему вдруг старый? – фыркает она. – Это нормальный возраст для лошади. Вон Пинг-Понг старый, ему двадцать скоро. А этот – нормальный. Просто ленивый и толстый.

– Который Пинг-Понг?

– Рыжий, – и кивает на высокого коня.

Двадцать! Этому красавцу двадцать, и он старый?! Нет, я ничего не понимаю в лошадях.

– Валя, про спину не забывай, – долетает голос Елизаветы Константиновны. – А руки кто поднял? Я всё вижу. Давай, не ленись. За всем надо следить, одновременно. Остальные – поехали рысью!

Белая лошадь и рыжий конь трогаются быстрее, пробегают мимо нас чаще. А мы идём всё так же неторопливо, как будто во сне.

– Валя, смотри вперёд, что ты ему на уши смотришь? Глаза поднимаешь – спина сразу выпрямляется. Вот. Так лучше.

Я поднимаю глаза и вижу впереди папу. Он тоже медленно качается на спине своего крапчатого коня. Вид у него забавный. Он, наверное, ждал, что мы с ним поскачем, как заправские гусары, а мы так – чикпык. Но внутри всё равно гуляет что-то непонятное, перехватывает дыхание, становится то жутко, то весело. Хочется зажмуриться и…

И вдруг конь подо мной замирает как вкопанный.

У меня, наверное, очень растерянный вид. Но Елизавета Константиновна говорит как ни в чём не бывало:

– Молодец, Валя, остановочка хорошая. Теперь подожди пять секунд, и едем дальше.

– Как?

– Как раньше: шенкелем посылаешь коня и вперёд.

На самом деле я хотела спросить, как у меня получилось его остановить, но я не стала позориться – получилось, и хорошо. Хотя не факт, что я сумею этот фокус повторить снова.

А пока надо заставить его пойти. Сжать шенкелем. Я жму, но опять без результата. Чибис стоит, как и раньше, и только вздыхает. Это он от тоски или плохо себя чувствует?

Пока я так мучаюсь, слышу, что Елизавета Константиновна раздаёт команды. И у меня такое чувство, будто попала в другую страну.

– Аглая, вольтик на рыси у красных цветов. И на какую ногу облегчаешься? А надо на какую? Даша, я сколько раз буду говорить: правый повод короче. Конь не бежит со спущенными верёвками.

Хотя он бежит. Все они чудесно бегут. И только мы с Чибисом стоим и уже хором вздыхаем. И Таня никак нам не помогает. Терпеливо ждёт, что мы тронемся.

– Валь, ты сегодня куда-нибудь поедешь уже? – Елизавета Константиновна с папой проходит мимо нас. – Чиба! Ты не обнаглел вконец?

И Чибис словно просыпается от её окрика, трогается за папиным конём, встаёт ему в хвост. Меня опять качает: вправо-влево, вправо-влево.

– Сейчас мы тоже поедем рысью, – слышу Елизавету Константиновну, и они с папой выходят в центр манежа. Она цепляет на его коня длинную шлею, отходит на несколько шагов и цокает языком. – Пегас, рысь!

И он скачет! Правда скачет! Папа сидит сосредоточенный, видно, что ловит баланс.

– Пятки вниз, носок тянем, плечи назад! – долетает голос Елизаветы Константиновны. (Господи, где-то я это уже слышала…) – За руками следим! Не болтаемся, куда, куда вас заболтало?

Видно, что папа старается изо всех сил: тянет, выпрямляет, следит за руками. Сложная поза всадника разваливается через секунду, папу начинает качать и подбрасывать, но он собирается – и опять пятки, носки, плечи. Так они скачут в одну и в другую сторону, потом Елизавета Константиновна отцепляет шлею от уздечки.

– Хорошо, хорошо, – хвалит. – Угощайте коня. Валя, следующий!

Во мне всё ойкает, а Таня уже поворачивает моего Чибиса, и мы идём в центр. Щёлкает карабин, Елизавета Константиновна отходит в сторону:

– Чиба, рысь!

Я даже не успеваю понять, что происходит, а подо мной уже всё трясётся. И мне кажется, что я вот-вот упаду. Что я уже соскальзываю из седла. Налево! Нет, направо! От ужаса хватаюсь за луку, сжимаюсь, разве что не закрываю глаза.

И Чибис останавливается. Причём так резко, что меня и правда чуть не вытряхивает.

– Ну, куда?! – возмущённо кричит Елизавета Константиновна. – Ты чего повод бросила? Так нельзя. Села, откинулась в седле – и потекла спокойно. Твоё дело сейчас держаться, больше ни о чём думать не надо. Давай снова: берём повод…

– Погодите, погодите! Чем держаться?

– Ногами. На лошади мы всегда держимся только ногами. Все вот эти штуки с бросанием повода, с гривой – ты это сразу забудь. Поняла?

– Ага…

– Ну, молодец. Давай садись. Чиба! Рысь!

И она снова щёлкает языком, и снова подо мной всё трясётся и едет, но я держусь. Я изо всех сил держусь ногами. Ужасно хочется закрыть глаза, но я этого не делаю. Ужасно хочется схватиться за гриву – но я и этого не делаю тоже. Я просто сижу. И еду. И трясусь.

– Хорошо, – говорит Елизавета Константиновна. – Хорошо. Смотришь вперёд. Руки держишь. Вверх не поднимай, локти сзади. Так. Молодец!

Тряска кончается, Чибис переходит в шаг. Я выдыхаю. Мимо проходит папа, сейчас Таня ведёт его коня. Он улыбается мне: ничего, Кроль, держись! Пытаюсь улыбнуться в ответ.

– Так, теперь в другую сторону, – говорит Елизавета Константиновна.

Это называется – рано обрадовались…

И всё повторяется. Потом мы опять идём по кругу, а все бегут мимо рысью. Потом опять рысью скачет сначала папин Пегас, потом мой Чибис, и меня то трясёт, то качает, а Елизавета Константиновна напоминает через каждый шаг: «Руки! Ноги! Плечи! Носки!» И я понимаю, где это уже слышала, – на балете, на ненавистном балете. Но стараюсь, то одно тяну, то другое выпрямляю, только всё снова сгибается, съёживается и скрючивается.

Потом наших коней выводят в центр, и Елизавета Константиновна кричит:

– Остальные, подтягиваем повод, готовимся к галопу. Поехали по готовности!

И у меня захватывает дух. Потому что они скачут, и это так красиво! Белая большая кобыла и рыжий конь – они скачут и скачут, такие статные, такие летящие, а я не могу отвести глаза. Неужели я тоже так буду когда-нибудь? Мне прямо не верится, и хочется, и страшно – чтобы вот так, только песок из-под копыт, и дробное «тыгдым, тыгдым», аж весь манеж гудит. И дыхание перехватывает от красоты…

– Идём, идём! Ему нельзя стоять, – слышу Таню.

Она чуть тянет Чибиса. Я послушно сжимаю его ногами, и мы трогаемся – шагом, еле-еле. А вокруг летят, летят…

– А ты тоже здесь занимаешься? – Мне хочется поговорить. Потому что сил нет смотреть, как красиво скачут кони. Потому что сил нет думать, что я не смогу так. Никогда.

– Ага. – Таня не оборачивается.

– А давно?

– Два года.

– Два года! Ты, наверное, уже всё умеешь?

– Если бы… – Мне кажется или она правда вздыхает? – Чтобы всё уметь, знаешь сколько надо заниматься!

– Сколько?

– Ну, лет десять.

– Десять?! Да ладно! Чтобы вот так ездить галопом – надо десять лет?!

– Что ты! – Кажется, она смеётся. Не оборачивается, и я не вижу, но по голосу – кажется, да. – Это быстро. Я другое имею в виду.

Но мне неважно другое. О другом я даже подумать сейчас не могу.

– А за сколько научишься?

– Ну, я не знаю. Полгода. У всех по-разному. Смотря ещё сколько заниматься в неделю.

– А ты сколько?

– Я в группу хожу. У нас три раза тренировки.

Три раза в неделю. Вот это всё – три раза в неделю! Я пытаюсь представить. И понять, хочу ли я себе такого. Спинку держать. Пятку тянуть. Балет был очень давно, но я прекрасно помню, как это противно. А я туда только два раза в неделю ходила. А тут ещё тряска, ноги сводит и куча непонятных слов…

И – галоп. Вот этот, летящий, как ветер, как свобода.

– А это всегда так сложно или потом проще?

– Я не зна-аю… – тянет Таня. – Первый раз сложнее, наверное. Потом привыкаешь. Я не помню уже.

Вокруг едут рысью, а потом переходят в шаг.

– Чибис, в центр, останавливаемся, слезаем! – кричит Елизавета Константиновна.

Она уже остановила папиного коня. Таня тормозит моего. Он послушно замирает. Я переношу ногу и чуть не падаю. Еле держусь, хватаюсь за гриву.

– Ты чего? – Таня с тревогой глядит на меня.

– Ноги. – Я стараюсь улыбаться. Какое это прекрасное чувство – земля! И ничего не трясётся, не едет никуда.

– А, это да. Но потом привыкаешь.

И улыбается тоже. По-настоящему, а не как я. У неё хорошая улыбка. Лицо простое, широкое и круглое, а улыбка – добрая и открытая. Это меня почему-то успокаивает. Больше, чем её слова.

– Валя. – Протягиваю ей руку.

Она смотрит с удивлением, потом пожимает. Рука у неё сильная, и я долго ещё чувствую пожатие её пальцев.

Глава 4

Этим летом мы никуда не поехали. Обычно каждое лето мы куда-нибудь уезжаем – на Кавказ, например, или в Киргизию. Там мы поселяемся с мамой и Велькой где-нибудь, а папа уходит в горы. Не один, конечно, с друзьями. Два года назад мы даже в Грузию ездили, вот там было вообще клёво! Велька даже мычать перестал и начал что-то вменяемое произносить время от времени – так там было красиво. А папа вернулся совсем бешеный. Он же альпинист, ему без гор нельзя. Они и с мамой познакомились в горах, но только она ужасная трусиха, она всего этого боится и уже давно с ним не ходит. Трясётся всё время, пока папа в горах. «Я тебя как на войну отпускаю», – говорит, пока он собирается.

А мне нравится, когда папа там. Точнее, когда он возвращается, – он совершенно другой, как будто из космоса, такие у него глаза неземные. Или нечеловеческие. Заросший весь, лохматый, волосы на солнце выцветают, а лицо обгорелое – белые брови и белые волосы на тёмном-тёмном лице. Ужасно красиво! И он такой сильный, весь просто накачанный силой, так что с ним особенно хорошо. И пахнет от него по-другому, не как в городе: дымом, и лесом, и ещё чем-то, мне в детстве казалось – ветром. Я ужасно люблю эти первые дни, когда он приходит.

Но в это лето поход отменился. Папа сказал – из-за парка.

Это за завтраком было.

– В смысле? – не поняла я.

– Ну ты подумай, – отвечает мама с раздражением.

Стоит у плиты и не сводит глаз со своей турки. Она керамическая, крошечная, красного цвета, и мама ею ужасно дорожит – её сделала мамина подруга, когда они учились в художественном училище. Та самая, которая потом Вельке окарину слепила. Я помню, когда мелкая была, хотела с этой туркой поиграть, но мама так раскричалась, что я сама турку на место вернула и даже вымыла. На всякий случай.

– Я подумала, – говорю. – И всё равно не понимаю, чем парк может нам помешать куда-нибудь поехать.

– Мы квартиру поменяли? Поменяли, – говорит мама. – А на поездку знаешь сколько надо? И вообще, пора входить в режим экономии. Нам ещё Вельку лечить.

– А-а… – Я вздыхаю и гляжу в окно. Там колышутся берёзы. Всё как всегда – буднично и банально.

– Не грусти, Кроль, – говорит папа. – Ездят для чего? Чтобы узнать что-то новое, так? Смотри: есть метод познания интенсивный, а есть экстенсивный. Знаешь?

Я неопределённо качаю головой. Кажется, я читала что-то такое. Вроде как по истории. Или по географии… Но лучше пусть папа объяснит. Тем более что ему самому хочется.

– Экстенсивный – это вширь. – Он расставляет по столу пачки с мюсли. – Каждое лето – новая страна, новые впечатления. Что успел увидеть, то и хорошо. Времени мало, всё не успеешь, а на следующий год едешь в другое место. И вроде как много где побывал, но видел – ну, что успел за две недели, то и увидел. Понятно?

Я киваю. Велька тоже. Он внимательно следит, что папа делает с нашими мюсли.

– А интенсивный? – спрашиваю.

– А интенсивный – это вглубь. – Папа сгребает все пачки вместе. – Это забуриться куда-нибудь и исследовать. Если времени мало, на следующий год возвращаешься – и снова исследуешь. Вроде как не много где побывал, зато знаешь эти места очень хорошо: чем там люди живут, как говорят, что едят и что делают.

– Второй лучше, – говорю, глядя на гору мюсли.

– Оба хорошие, только по-разному. На интенсивный метод обычно времени не хватает. Ну или терпения.

– И денег, – вставляет мама.

Она уже налила себе кофе, стоит, прислонившись к разделочному столу, прихлёбывает из крошечной чашечки и смотрит на нас с папой с улыбочкой. Она умеет на нас так смотреть, я не всегда понимаю, чего она хочет.

– Но в этом году нам повезло! – провозглашает папа. – В этом году у нас интенсивный метод познания, прямо не уезжая из дома!

И подмигивает мне, и ставит пятерню – бей! Я бью. И подмигиваю тоже. И пусть мама смотрит сколько влезет, всё равно ей нас не понять.

На самом деле я про поездку просто так спросила. Меня вполне устраивало, как всё складывается в это лето. Потому что папа оказался прав: человеку нужен лес. Ну или хотя бы парк. Тогда дом становится настоящим домом, куда хочется возвращаться.

И парк стал нам домом. Пока мы бегали в нём по утрам, пока гуляли в выходные все вместе, пока я уходила туда днём одна и бродила вдоль прудов, по дорожкам и без, – он открывался всё больше и больше, становился понятным. Своим. Мы уже знали, где обитают белки, и брали для них семечки и орехи. Мы видели уток, которые выводили птенцов на пруды. Они смешно квохтали и торопили своих детей перейти тропку перед нами. Мы знали, где растут самые большие, самые величественные дубы. В общем, мы вполне обжили его, наш парк.

А два раза в неделю мы ходили на конюшню. Мы съездили с папой в магазин и купили специальные брюки со вставками на коленях, ботинки с крагами и каски – и мама ничего не сказала против. Мы уже ездили без корды[2] на рыси и галопе, и это произошло как-то само собой. Папа так вообще как будто всю жизнь сидел в седле и начал ездить галопом раньше меня.

А с сентября маячила детская секция. О ней постоянно говорили девчонки на конюшне: ах, когда будут группы, да вот когда все вернутся… Летом-то не очень много детей: я, да Таня, да двое маленьких – Даша с Аглаей. Кого никуда не увезли. Причём Таня никогда с нами не ездила, она приходила на манеж, помогала тренеру, но занималась в другое время. Так что обычно ездили мы с папой и ещё какие-нибудь взрослые. Ну и Даша с Аглаей, куда же без них.

И я уже ждала, когда начнутся эти самые группы и я буду заниматься с Таней. Мы вообще-то не много общались, так, привет-пока, но она казалась мне прикольной, и я надеялась, что в группе удастся с ней нормально подружиться. А кроме того, казалось, что в группе, где все ровесники, будет интересней. Я не знаю, почему мне так казалось. Просто.

Но, конечно, этого нельзя было говорить папе. Только когда он вдруг спросил, я растерялась и не сообразила.

Это было по дороге на тренировку, где-то в конце августа.

– Кроль, Елизавета Константиновна спрашивает, записывать ли тебя в секцию, – говорит он. – Что скажешь? Просто, смотри, там дети занимаются уже по два-три года. Тебе не тяжело будет с ними?

– Нет, пап, что ты! Это же, наоборот, интересно. Всё-таки хоть не одна.

– Одна? Разве ты сейчас одна?

Он смотрит на меня с удивлением, и я кусаю себя за язык: проболталась. Но не могу же я ему сказать: пап, я просто хочу с кем-то общаться, а где мне это делать? Потому что он скажет: за друзьями бегать нельзя. Друзья должны сами появляться. Он мне уже сто раз это говорил. Но ему-то хорошо, у него друзей – вагон, и это они за ним бегают, потому что он клёвый. Я бы сама за ним бегала. А мне что прикажете делать?

Но папа, похоже, не обиделся.

– «Малыш, но я же лучше, лучше собаки!» – цитирует мультик и делает несчастное лицо. Играет.

– Лучше, конечно. Просто ты же… Ну, я не знаю… Совсем другое.

– Ладно, Кроль. – Он смеётся и треплет мне чёлку. Кажется, всё понял. – Я сегодня поговорю с Елизаветой Константиновной.

Во мне плещется радость, а мы как раз входим в ворота конюшни и сталкиваемся с Таней.

Она выдёргивает один наушник из уха и бросает нам:

– Здравствуйте, у вас Изумруд, – это папе, – а у тебя Спарта. И сегодня у вас конкур.

– Что?!

Я ослышалась? Только вчера мы с папой смотрели видосы с этими прыжками через барьер, и я думала: «Это так сложно! Я никогда не сумею». И вот – пожалуйста! А вдруг у нас не получится?

Но я спрашиваю не это. Я спрашиваю другое:

– Спарта? Но почему?

– Так Елизавета Константиновна сказала. – Таня пожимает плечами. – Да она хорошая, не бойся! И на ней начинать проще, она сама на барьер скачет, только держись.

Вот это-то мне и не нравится: «только держись».

– А Изумруд? – спрашивает папа, и по его голосу непонятно, он серьёзно волнуется или меня передразнивает.

– О, Изик вообще лучший! – улыбается Таня. – Я побежала, мне ещё седлаться, я с вами сегодня занимаюсь. – И уходит в большую конюшню, вставляя по пути наушник обратно.

Я уже и не знаю, что чувствовать. Я же так хотела заниматься с Таней! Но конкур. Но Спарта! Которую тоже надо седлать.

Я срываюсь и бегу в конюшню. Но другую – для маленьких.

У нас в клубе всего по два: две раздевалки – для взрослых и для детей, две конюшни – для больших лошадей и для пони. Спарта вроде и не пони, но ростом не вышла – то, что называется пони-класс, поэтому стоит в маленькой конюшне. Она очень неказистая лошадка. Мелкая, худенькая, гнедая, с маленькой и лёгкой бородатой головёнкой, куцым хвостиком и белыми гольфиками на ногах. Она как невыросший ребёнок. Я видела, как на ней занимались, но мне всегда она казалась такой несерьёзной, что даже в голову не приходило, что она может достаться мне.

Когда я вхожу в манеж, мне кажется, на меня все пялятся: фу, какая уродина! Не я – лошадь. На зрительских креслах какие-то незнакомые подростки. Не в форме, просто пришли посмотреть. Ну и пусть глядят, куда же теперь деваться. Папа тоже уже на манеже с Изумрудом. Вот он – красавец! Не папа, а конь, хотя папа тоже ничего. Изумруд – орловский рысак, весь такой ладный, аккуратный. Не то что моя страхолюдина. И Таня на Золушке, красивой саврасой кобыле, и ещё какая-то полная девочка на пони.

Ладно, коняга, поехали. Посмотрим, что ты за подарок.

Но всё начинается хорошо: Спарта спокойно стоит, пока я затягиваю подпругу, трогается, когда я её прошу, и выполняет команды послушно, хотя и кажется немного рассеянной, словно бы делает всё не из уважения ко мне, а потому что ей больше нечем заняться. Щупленькая, маленькая, она кажется нестрашной, и я расслабляюсь.

В середине занятия Елизавета Константиновна начинает расставлять барьеры. Мы наблюдаем, как возникают два невысоких заборчика из перекрещённых досок и ещё несколько таких же досок ложатся в середине манежа, на расстоянии большого шага друг от друга. Барьеры совсем невысокие, не кажутся серьёзным препятствием, но всё-таки сердце у меня тревожно колотится.

И тут я замечаю, что Спарта преображается. Головёнка её взлетает, уши насторожились, а тело напрягается, будто наливается изнутри. Она начинает шагать бодрее. Сердце у меня заходится.

– Для тех, кто в первый раз, объясняю, – говорит Елизавета Константиновна. – На барьер заходим на рыси, никуда не летим, понятно? В момент прыжка становитесь в полевую посадку. Руки строго за гриву, слышите меня? За гриву! Встали, прыгнули, до четырёх досчитали, сели. Всем понятно?

Я радуюсь, что вчера посмотрела видосы и теперь знаю, что такое полевая посадка.

– Ладно, поехали рысью. На полевой! – командует Елизавета Константиновна.

Все привстают в стременах, едут, слегка покачиваясь, и я тоже привстаю и еду за ними. Вроде ничего, получается. Потом Елизавета Константиновна велит заезжать на кавалетти[3] – это оказались те самые доски посреди манежа. Мы едем друг за другом, я пристраиваюсь за папой, и рысь становится более редкой, когда Спарта перешагивает через доски. Меня качает чуть больше, но привыкнуть можно. Потом мы садимся в седло и поднимаемся на полевую только на самих кавалетти. Потом опять в полевой – и по кругу всё снова.

– Хорошо, – говорит Елизавета Константиновна, когда мы отъездили и передохнули, а сама берёт хлыст и становится к первому барьеру. – Ездой налево, жёлтенькое, покатились. Кто там первый? Золушка? Таня, давай, твоя лыжня.

Таня как раз едет по прямой к барьеру, и никого перед ней нет. Даёт лошади шенкель, та идёт галопом. Толчок, Таня чуть заметно привстаёт – и Золушка легко перепрыгивает барьер, почти не заметив, кажется, просто перешагивает его.

– Ничего, хорошо. Только я как сказала заходим? Рысью. Станислав, следующий! – командует Елизавета Константиновна.

И тут до меня доходит, что лошади выстроились в очередь и что я вот-вот поеду тоже! Сердце заходится, ладони становятся влажными.

А папа уже поворачивает коня на барьер.

Изумруд видит его. Разгоняется. Прыжок!..

И папа спокойно отъезжает с другой стороны. Как будто ничего и не было. Я даже не успеваю заметить, как у него это получилось.

И слышу:

– Валя, поехали. Спокойно. Не держи её.