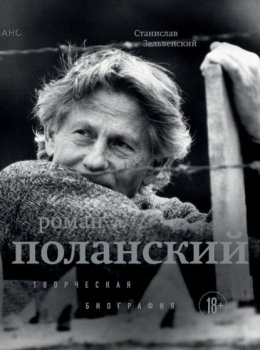

Роман Поланский. Творческая биография

© 2024 Станислав Зельвенский

© 2024 Центр культуры и просвещения «Сеанс»

© ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Роман Поланский. 1960

Главное

Рост Романа Поланского, по его словам, – 165 сантиметров; то есть на самом деле, вероятно, 163. Это важнейшая информация не только для его психоаналитика, но и для зрителя: примерно на этой высоте Поланский смотрит в видоискатель, просит установить камеру, и примерно там, соответственно, оказываются наши глаза в его фильмах, которым так часто свойственны субъективность, имитация человеческого взгляда, позволяющая нам максимально приблизиться к персонажу, заглянуть ему в лицо или встать на его место. Неудивительно, что в центре самых пронзительных и самых, возможно, личных его работ оказываются женщины.

С 1962 по 2024 год Поланский поставил 23 полнометражных фильма (а пока готовилась эта книга, девяностолетний режиссер успел снять и представить в Венеции картину «Дворец», написанную вместе с 86-летним Ежи Сколимовским, соавтором его дебюта «Нож в воде»). Среди них три-четыре триумфа, десяток общепризнанных удач, полдюжины удач непризнанных и пара вещей, которые, может быть, не так интересны. И даже если раннему, классическому Поланскому выдано в киносправочниках (вероятно, несправедливо) больше звездочек, чем зрелому, это поразительно ровная по качеству карьера, особенно для режиссера, формально работающего на опасном стыке авторского и коммерческого кино, где мало кому удается сохранять запал десятилетиями: среди успешных долгожителей, как правило, или убежденные auteurs, или беззаботные ремесленники.

Уникальность Поланского как раз в том, что он чемпион в обеих этих категориях: автор, сохранявший абсолютный творческий контроль над своими фильмами, и в то же время общепризнанный мастер именно профессии, ремесла. Среди кумиров Поланский, получивший образование в знаменитой Лодзинской киношколе, обычно называл Феллини, Бунюэля, Уэллса, но де-факто он, конечно, в первую очередь наследник Альфреда Хичкока. С которым – при ряде важных отличий – его роднит многое и в трансатлантической биографии, и в умении оставаться закрытым, будучи постоянно на виду, и в диктаторском режиссерском методе, и в драматических отношениях с женщинами, и в фундаментально пессимистическом мировоззрении, и в сочетании сенсационности и сложного психологизма, и в глубоком интересе к вопросам зрительного восприятия. И в излюбленных жанрах – триллере и черной комедии, часто неотделимых друг от друга и позволяющих препарировать волнующие обоих авторов темы, в первую очередь – такие крайние формы человеческих взаимоотношений, как секс и насилие.

Как и Хичкок, Поланский – технарь, до последнего гвоздика понимающий производственную сторону кинопроцесса; интервью его коллег слушать скучно, поскольку все они говорят дословно одно и то же; он знает про линзы больше оператора, про свет – больше осветителя, про грим – больше гримера и так далее. Вдобавок он тренированный, тонкий актер, что колоссально помогало ему на площадке: объясняя артистам их задачи, он успел переиграть всех героев своих фильмов. И, как и Хичкок, Поланский всю жизнь разворачивал желающих вовлечь его в серьезный разговор про творчество, настаивая, что его фильмы – это не высказывание, а зрелище, и его работа – это умение рассказать историю.

В каком-то смысле это правда: больше половины его картин (после 1992 года – вообще все) поставлены по романам и пьесам, и он заходил, казалось бы, на очень разные территории. В его фильмографии есть авантюрное кино про пиратов и драма про холокост, экранизация Диккенса и вариация на тему Захер-Мазоха, нуар времен Великой депрессии и комедия про вампиров, «Макбет» и эротический фарс на итальянской вилле. Но конечно, гибкость, или даже всеядность, которая может померещиться в этом списке, обманчива: это Шекспир Поланского, пираты Поланского, мазохисты Поланского, и он последовательно, даже навязчиво выплескивал через чужие сюжеты собственную боль, собственные фантазии, комплексы, страхи и наваждения.

Человек очень компанейский, Поланский умудрился обогнуть все кинематографические объединения, которые попадались ему на пути: он вышел из «польской школы», не сняв в ее рамках ни одного полного метра, он оказался во Франции, когда там расцвела «новая волна», но в основном клеймил ее авторов криворукими дилетантами, он сделал два своих американских шедевра в эпоху «Нового Голливуда», но не был его частью, да и в самой Америке бывал наездами.

Задним числом в этом творческом одиночестве видится неумолимая логика: благодаря в том числе и ему Поланский как автор (а впрочем, и как физическое тело) состарился гораздо лучше, чем подавляющее большинство его современников. Удивительно, как ни один из его фильмов, снятых за шестьдесят лет, – за исключением разве что сильно недооцененного «Что?» – не выглядит антикварным «обломком эпохи», как каждый из них говорит с сегодняшним зрителем на понятном ему языке.

Дело не только в безупречном даре рассказчика, но и в том, что Поланский каким-то мистическим образом синхронизировался с духом своего времени, все меньше и меньше совпадая с буквой. Он родился Раймундом, потом стал Ромеком, потом Романом с ударением на первый слог, потом – на второй, он дитя множества культур, идеальный космополит, в совершенстве овладевший несколькими языками. И в то же время он – человек ниоткуда и человек никуда, последние сорок лет почти не покидающий пределы трех стран: Франции, Польши и Швейцарии. Этой шизофренией даже технически отмечены его фильмы, причудливые наднациональные коллаборации, в которых Германия изображает Америку, а Франция – Англию.