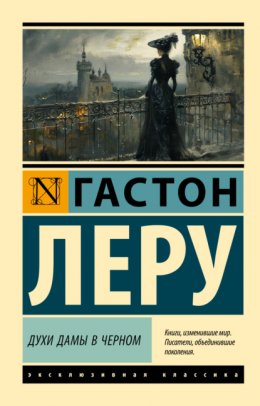

Духи Дамы в черном

Глава 1,

которая начинается там, где романы обычно заканчиваются

Венчание г-на Робера Дарзака и м-ль Матильды Стейнджерсон состоялось 6 апреля 1895 года в Париже, в церкви Сен-Никола дю Шардонне, куда был приглашен лишь весьма узкий круг друзей. Прошло уже чуть более двух лет со времени событий, описанных мною в предыдущей книге, событий столь сенсационных, что не будет преувеличением сказать: за такой короткий срок даже парижане не забыли о знаменитой «Тайне Желтой комнаты». Она еще занимала многие умы, и, конечно, небольшая церковь оказалась бы переполнена желающими поглазеть на героев нашумевшей драмы, если бы церемония бракосочетания не проводилась тайно, что, впрочем, было несложно устроить в этом удаленном от густонаселенных кварталов приходе. Приглашены были лишь несколько друзей г-на Дарзака и профессора Стейнджерсона, на молчание которых можно было рассчитывать. Я принадлежал к их числу и приехал в церковь пораньше, поскольку хотел отыскать Жозефа Рультабийля. Не найдя его, я был несколько разочарован, хотя и не сомневался, что он придет; чтобы скоротать время, я подошел к гг. Анри-Роберу и Андре Гессу, которые, стоя в тихом приделе Святого Карла, вполголоса вспоминали наиболее занятные эпизоды версальского процесса, пришедшие им на ум в связи с предстоящей церемонией. Я рассеянно слушал их и следил за происходящим вокруг.

Боже мой, до чего же убога эта церковь Сен-Никола дю Шардонне! Дряхлая, вся в трещинах, грязная, но это не благородная патина времени, которая лишь украшает камень, а крайняя нечистоплотность, свойственная кварталам Сен-Виктор и Бернардинцев, на границе которых она располагается; стоящая в столь неподобающем для нее окружении, эта церковь мрачна снаружи и уныла внутри. Небо, которое кажется в этом священном месте более далеким, чем где-либо, цедит скупой свет, изо всех сил старающийся пробиться к верующим сквозь вековую грязь на стеклах. Вы, разумеется, читали «Воспоминания детства и молодости» Ренана?[1] Тогда толкните дверь церкви Сен-Никола дю Шардонне, и вы поймете, почему хотелось умереть будущему автору «Жизни Иисуса», который жил взаперти совсем рядом, в маленькой семинарии, смежной с домом аббата Дюпанлу, и выходил сюда лишь помолиться. Вот в этом-то погребальном мраке, в этом окружении, созданном, казалось, лишь для отпевания усопших, и должно было проходить венчание Робера Дарзака и Матильды Стейнджерсон! Я усмотрел в этом недоброе предзнаменование и расстроился.

Гг. Анри-Робер и Андре Гесс продолжали беседу: первый признался, что перестал тревожиться за Робера Дарзака и Матильду Стейнджерсон не после благополучного исхода версальского процесса, а лишь когда узнал из официальных источников о смерти их непримиримого недруга – Фредерика Ларсана. Многие, должно быть, помнят, что через несколько месяцев после того, как профессору Сорбонны вынесли оправдательный приговор, произошла ужасная катастрофа с трансатлантическим пакетботом «Дордонь», плававшим на линии Гавр – Нью-Йорк. Ночью, в тумане, неподалеку от Ньюфаундленда в «Дордонь» врезался трехмачтовый парусник и пропорол лайнеру борт в районе машинного отделения. Парусник остался на плаву, а «Дордонь» через десять минут затонула. Сесть в шлюпки успело лишь человек тридцать пассажиров, каюты которых находились на верхней палубе. На следующий день их подобрало рыболовное судно, возвращавшееся в Сен-Жан. В течение следующих дней океан выбросил сотни трупов, и среди них был Ларсан. Найденные в одежде трупа документы свидетельствовали, на этот раз неопровержимо, что Ларсан мертв. Наконец-то Матильда Стейнджерсон избавилась от своего фантастического супруга, с которым, благодаря мягкости американских законов, тайно связала свою судьбу в дни, когда была юна, безрассудна и доверчива. Этот опасный преступник, Балмейер, навсегда вписавший свое имя в анналы правосудия и женившийся когда-то на ней под именем Жана Русселя, никогда больше не встанет между нею и тем, кого она на протяжении стольких лет любила молчаливо и героически. В «Тайне Желтой комнаты» я подробно рассказал об этом деле, одном из самых необычных в летописях суда; оно могло окончиться весьма трагически, если бы не вмешательство талантливого восемнадцатилетнего репортера Жозефа Рультабийля: он единственный распознал в знаменитом полицейском Фредерике Ларсане самого Балмейера. Случайная и, можно сказать, ниспосланная провидением смерть этого негодяя, похоже, положила конец цепочке драматических событий и была – следует это признать – не последней причиной быстрого выздоровления Матильды Стейнджерсон, чей рассудок помутился после таинственных ужасов в замке Гландье.

– Видите ли, друг мой, – втолковывал г-н Анри-Робер г-ну Андре Гессу, беспокойно осматривавшемуся по сторонам, – в жизни всегда нужно быть оптимистом. Все как-то устраивается, даже невзгоды мадемуазель Стейнджерсон… Но что вы все время оглядываетесь? Кого вы ищете? Ждете кого-нибудь?

– Да… Я жду Фредерика Ларсана! – ответил Андре Гесс.

Г-н Анри-Робер рассмеялся – негромко, насколько позволяли приличия, однако мне было не до смеха: я думал почти то же, что и г-н Гесс. Конечно, я был далек от того, чтобы предвидеть надвигающиеся на нас невероятные события, но теперь, когда я возвращаюсь мыслями к тем минутам и оставляю в стороне все, что узнал впоследствии, – об этом я, собственно, и постараюсь рассказать честно, постепенно открывая правду, как она открывалась и нам, – теперь мне вспоминается странная тревога, охватившая меня при мысли о Ларсане.

– Полноте, Сенклер! Вы же видите, что Гесс шутит, – заметив мое необычное состояние, воскликнул г-н Анри-Робер.

– Не знаю, не знаю, – отозвался я и по примеру Андре Гесса внимательно огляделся по сторонам. В самом деле: Ларсана, когда он еще звался Балмейером, столько раз считали погибшим, что в образе Ларсана он вполне мог воскреснуть еще раз.

– Смотрите-ка! А вот и Рультабийль! – продолжал г-н Анри-Робер. – Готов спорить, он чувствует себя поспокойнее, чем вы.

– А он бледен! – заметил г-н Андре Гесс.

Юный репортер подошел и довольно рассеянно пожал нам руки.

– Добрый день, Сенклер, добрый день, господа. Я не опоздал?

Мне показалось, что голос у него дрожит. Он тут же отошел в сторонку и, словно ребенок, преклонил колени на скамеечку для молитвы. Закрыв руками свое и в самом деле бледное лицо, он стал молиться.

Я понятия не имел, что Рультабийль набожен, поэтому его горячая молитва меня озадачила. Когда он поднял голову, глаза его были полны слез. Он их не прятал, его совершенно не занимало происходящее вокруг, он весь был погружен в молитву и, похоже, в печаль. Но почему печаль? Неужели его не радовал союз, которого все так желали? Разве счастье Робера Дарзака и Матильды Стейнджерсон не было делом его рук? Как знать, быть может, он плакал от счастья? Наконец он встал и скрылся в темноте за колонной. Я не осмелился последовать за ним, так как мне было ясно, что он хочет побыть один.

И тут в церковь под руку с отцом вошла Матильда Стейнджерсон. За ними шагал Робер Дарзак. Как они все изменились! Да, драма в Гландье оставила на всех троих свой отпечаток. Но – удивительное дело! – Матильда Стейнджерсон стала еще прекрасней! Разумеется, она не была уже той блестящей женщиной, той ожившей мраморной статуей, той античной богиней, той холодной языческой красавицей, которая обычно сопровождала отца на официальных церемониях Третьей республики, – напротив, создавалось впечатление, что рок, заставивший ее столь тяжко расплатиться за ошибки молодости, вверг ее в отчаяние и временное помешательство лишь для того, чтобы она сбросила каменную маску, за которой скрывалась чрезвычайно нежная и тонкая душа. И теперь мне казалось, что овал ее лица, глаза, полные счастья и грусти, лоб, словно выточенный из слоновой кости, – все в ней излучает пленительное сияние души и говорит о любви к доброму и прекрасному.

Что же касается ее наряда, то тут я вынужден сознаться в собственной бестолковости: я не помню даже цвета платья. Однако я хорошо помню внезапно появившееся у нее странное выражение лица, когда она не увидела среди нас того, кого искала. И лишь заметив стоявшего за колонной Рультабийля, новобрачная успокоилась и полностью овладела собой. Она улыбнулась ему, и мы последовали ее примеру.

– А глаза-то у нее еще безумные!

Я резко обернулся, чтобы посмотреть, кто произнес эти недобрые слова. Позади меня стоял некий горемыка, которого Робер Дарзак взял из жалости в Сорбонну лаборантом. Звали его Бриньоль; он приходился Дарзаку какой-то дальней родней. Других его родственников мы не знали; приехал он откуда-то с юга. Отца и мать г-н Дарзак потерял уже давно, у него не было ни брата, ни сестры, и он, казалось, порвал все связи с родным краем, откуда привез горячее желание добиться успеха, необычайную работоспособность, большой ум и вполне естественную потребность отдать кому-то свою преданность и любовь, которые и подарил профессору Стейнджерсону и его дочери. Привез он со своей родины, из Прованса, и мягкий выговор; сначала питомцы Сорбонны над ним посмеивались, но вскоре полюбили, словно приятную тихую музыку, немного скрашивающую неизбежную сухость лекций их молодого, но уже знаменитого учителя.

И вот прошлой весной, то есть около года назад, Робер Дарзак представил им Бриньоля. Тот приехал прямо из Экса, где работал лаборантом-физиком и совершил какой-то проступок, за что был вышвырнут на улицу, однако, вспомнив о своем родственнике, г-не Дарзаке, сел в парижский поезд и до такой степени разжалобил жениха Матильды Стейнджерсон, что тот взял его к себе в лабораторию. В то время здоровье Робера Дарзака оставляло желать лучшего. На нем сказались сильнейшие переживания, испытанные в Гландье и на суде, однако можно было надеяться, что выздоровление Матильды, которое уже не ставилось под сомнение, и перспектива скорого брака с нею окажут благотворное влияние на душевное, а значит, и физическое состояние профессора. Однако мы заметили обратное: с того дня, как Дарзак взял к себе этого Бриньоля, чья помощь, по его словам, должна была заметно облегчить ему работу, слабость профессора лишь увеличивалась. К тому же Бриньоль оказался растяпой. Один за другим в лаборатории произошли два несчастных случая, причем при проведении совершенно безопасных опытов. В первый раз неожиданно взорвалась гейслерова трубка, осколки которой могли серьезно ранить г-на Дарзака, но угодили в самого Бриньоля – у него на руках до сих пор осталось несколько шрамов. Во второй раз дело могло закончиться гораздо хуже: взорвалась маленькая бензиновая горелка, над которой как раз наклонился г-н Дарзак. Ему чуть не обожгло все лицо, но, по счастью, обгорели только ресницы, да на какое-то время ухудшилось зрение, так что он с трудом мог выносить яркий солнечный свет.

После таинственных происшествий в Гландье я находился в таком состоянии, что склонен был считать необыкновенными самые заурядные события. Когда произошло последнее несчастье, я как раз зашел к г-ну Дарзаку в Сорбонну. Я сам отвел нашего друга к аптекарю, а оттуда к врачу и довольно сухо попросил Бриньоля оставаться на месте, хотя тот порывался идти с нами. По дороге г-н Дарзак поинтересовался, почему я был так резок с беднягой Бриньолем; я ответил, что мне вообще не нравятся его манеры и к тому же я считаю его виновным в этом несчастном случае. Г-н Дарзак спросил, почему я так думаю, но я не нашелся что ответить, и он рассмеялся. Однако когда врач сказал ему, что он мог потерять зрение и только чудом отделался так легко, смеяться он перестал.

Конечно, недоверие, которое внушал мне Бриньоль, выглядело смешно, да и несчастные случаи больше не повторялись. И тем не менее я был настроен против него и в глубине души винил его в том, что здоровье г-на Дарзака не улучшалось. В начале зимы профессор начал кашлять, и мы все стали уговаривать его взять отпуск и отправиться отдохнуть на юг. Врачи советовали Сан-Ремо. Он внял совету, а уже через неделю написал нам, что чувствует себя гораздо лучше и ему кажется, будто с груди у него сняли тяжесть. «Я дышу, дышу! – писал он. – А уезжая из Парижа, задыхался!» Это письмо г-на Дарзака навело меня на размышления, и я не замедлил поделиться своими выводами с Рультабийлем. Его тоже весьма удивило то обстоятельство, что г-н Дарзак чувствует себя плохо, находясь рядом с Бриньолем, и хорошо вдали от него. Это впечатление было у меня настолько сильным, что я готов был последовать за Бриньолем, если бы тот захотел куда-нибудь уехать. Этому не бывать! Пусть только он покинет Париж – я найду возможность за ним проследить! Но он никуда не уехал, напротив: если до этого он бывал у Стейнджерсонов не часто, то теперь, якобы желая узнать, нет ли чего от г-на Дарзака, он все время околачивался у г-на Стейнджерсона. Однажды он даже ухитрился навестить м-ль Стейнджерсон, однако мне удалось нарисовать невесте г-на Дарзака достаточно неприглядный портрет лаборанта, и она навсегда прониклась к нему неприязнью, с чем я внутренне себя поздравлял.

Г-н Дарзак пробыл в Сан-Ремо четыре месяца и вернулся практически здоровым. Но зрение у него еще не наладилось, и ему приходилось очень его беречь. Мы с Рультабийлем решили понаблюдать за Бриньолем, но вскоре с радостью узнали: свадьба состоится почти немедленно и г-н Дарзак собирается увезти жену в долгое путешествие – подальше от Парижа… и от Бриньоля.

По возвращении из Сан-Ремо г-н Дарзак поинтересовался:

– Ну, как вы там насчет бедняги Бриньоля? Изменили о нем свое мнение?

– Никоим образом, – отрезал я.

Дарзак принялся подсмеиваться надо мной, отпуская в мой адрес свои провансальские шуточки, которые очень любил, когда обстоятельства позволяли ему веселиться, и которые теперь приобрели у него новый привкус – вернувшись с юга, он вернул своему выговору первоначальную прелесть.

Он был счастлив! После его возвращения мы с ним почти не виделись и настоящую причину его счастья поняли, лишь встретив его на пороге церкви: он преобразился, его чуть сутуловатая фигура гордо выпрямилась. Счастье сделало его выше ростом и даже красивее!

– Вот уж действительно, как говорится, у шефа все зажило до свадьбы! – сострил Бриньоль.

Отойдя от этого неприятного типа, я подошел сзади к бедному г-ну Стейнджерсону, который на протяжении всей церемонии стоял, скрестив руки на груди, ничего не видя и не слыша. Когда все закончилось, пришлось похлопать его по плечу, чтобы он очнулся от своего сна наяву.

Когда все направились в ризницу, г-н Андре Гесс глубоко вздохнул:

– Наконец-то! Теперь можно перевести дух.

– А почему вы не могли сделать этого раньше, друг мой? – спросил г-н Анри-Робер.

Г-н Андре Гесс сознался, что до последней секунды ждал появления мертвеца.

– Ну что поделать! – возразил он на насмешки своего товарища. – Я никак не могу привыкнуть к мысли, что Фредерик Ларсан согласился умереть окончательно и бесповоротно.

И вот все мы – человек двенадцать – оказались в ризнице. Свидетели расписались в приходской книге, и мы от всего сердца поздравили новобрачных. В этой ризнице было еще более мрачно, чем в самой церкви, и, не будь она такой маленькой, я подумал бы, что просто не заметил Рультабийля в темноте. Но его и в самом деле там не было. Что это могло означать? Матильда уже дважды о нем справлялась, и в конце концов г-н Дарзак попросил меня пойти его поискать. В ризницу я вернулся один, так и не найдя Рультабийля.

– Вот странно, – проговорил г-н Дарзак. – Ничего не понимаю. Вы хорошо его искали? Может, он забился в какой-нибудь уголок и о чем-то мечтает?

– Я все обыскал и даже звал его, – ответил я.

Однако мой ответ не удовлетворил г-на Дарзака, и он решил сам обойти церковь. Ему повезло больше: нищий, стоявший с кружкой на паперти, сообщил, что некий молодой человек, которым не мог быть никто иной, кроме Рультабийля, несколько минут назад вышел из церкви и уехал на извозчике. Когда г-н Дарзак сообщил об этом своей жене, та расстроилась сверх всякой меры. Подозвав меня, она попросила:

– Дорогой господин Сенклер, вы знаете, что через два часа мы уезжаем с Лионского вокзала. Найдите нашего юного друга, приведите его ко мне и передайте, что его необъяснимое поведение меня очень встревожило.

– Можете на меня положиться, – ответил я.

Не мешкая, я отправился на поиски Рультабийля, и все же на вокзал явился не солоно хлебавши. Ни дома, ни в редакции, ни в кафе адвокатуры, куда он часто заходил в это время дня по долгу службы, я его не застал. Никто из его приятелей не смог посоветовать, где его искать. Сами понимаете, в каком расстройстве пришел я на вокзальный перрон. Г-н Дарзак весьма огорчился и попросил меня сообщить эту неприятную новость его жене, поскольку сам был занят дорожными хлопотами: профессор Стейнджерсон, отправлявшийся к семейству Рансов в Ментону, ехал вместе с новобрачными до Дижона, откуда они должны были продолжить путь на Кюлоз и Монсени. Я выполнил это грустное поручение и добавил, что Рультабийль, несомненно, еще придет до отхода поезда. Не успел я договорить, как Матильда тихо заплакала, покачала головой и поднялась в вагон со словами:

– Нет! Нет! Все кончено! Он больше не придет!

Тем временем этот несносный Бриньоль, заметив волнение новобрачной, не смог удержаться и сказал г-ну Гессу:

– Смотрите, я же говорил, что глаза у нее еще безумны! Робер не прав: ему следовало подождать.

Г-н Гесс довольно неучтиво, но вполне заслуженно осадил наглеца.

Я хорошо помню, какой ужас внушил мне Бриньоль этими словами. Мне уже давно стало ясно: Бриньоль – человек злобный и к тому же завистливый; он никак не мог простить своему родственнику, что тот назначил его на второстепенную должность. Лицо его всегда было желтое и вытянутое. Казалось, он насквозь пропитан горечью, все у него было длинное: он сам, руки, ноги и даже голова. Исключение из этого правила составляли лишь кисти и ступни – маленькие, почти изящные. После того как молодой адвокат столь резко его осадил за бестактное замечание, Бриньоль разозлился и, попрощавшись с новобрачными, ушел. Во всяком случае, на вокзале я его больше не видел.

До отхода поезда оставалось три минуты. Мы все еще надеялись, что Рультабийль придет, и разглядывали опаздывающих пассажиров в надежде увидеть среди них симпатичное лицо нашего юного друга. Почему же он не идет, по своему обыкновению расталкивая всех локтями и не обращая внимания на протесты и крики, которые сопровождают его всегда, когда он протискивается сквозь толпу? Что с ним случилось? Вот уже хлопают дверцы, слышны выкрики проводников: «По вагонам, господа! По вагонам!», бегут несколько опоздавших, раздается резкий свисток к отправлению, хриплый гудок паровоза, и состав трогается. Но Рультабийля нет! Мы были настолько огорчены и озадачены, что стояли на перроне и смотрели на г-жу Дарзак, совершенно позабыв пожелать ей доброго пути. Когда поезд уже начал набирать ход, дочь профессора Стейнджерсона бросила долгий взгляд на перрон, поняла, что не увидит своего юного друга, и протянула мне конверт:

– Это ему!

Затем ее лицо вдруг исказилось от ужаса, и странным тоном, который заставил меня вспомнить злосчастные слова Бриньоля, она добавила:

– До свидания, друзья мои! А может, прощайте!

Глава 2,

повествующая об изменчивых настроениях Рультабийля

Возвращаясь в одиночестве с вокзала, я с удивлением почувствовал, что меня охватила необычайная грусть, причины которой были мне не ясны. Во время версальского процесса со всеми его перипетиями я подружился с профессором Стейнджерсоном, его дочерью и Робером Дарзаком. Поэтому состоявшаяся ко всеобщему удовлетворению свадьба должна была бы меня только радовать. Я подумал, что необъяснимое отсутствие молодого репортера должно объясняться чем-то вроде упадка сил. Стейнджерсоны и г-н Дарзак относились к Рультабийлю как к спасителю. А когда Матильда вышла из лечебницы для душевнобольных, где за несколько месяцев усиленного лечения ей вернули рассудок, когда она смогла оценить, какую роль сыграл в ее драме этот юнец, без помощи которого она погибла бы вместе с любимыми ею людьми, когда она, находясь уже в здравом уме, прочитала стенографический отчет о судебном процессе, где Рультабийль выступил, словно сказочный герой, – после всего этого она принялась окружать моего друга поистине материнской заботой. Ее интересовало все, что его касалось, она вызывала его на откровенность, ей хотелось знать о Рультабийле больше, чем знал я и, быть может, он сам. Она выказывала неназойливое, но постоянное любопытство относительно его происхождения, однако мы ничего не знали, а молодой человек упорно и гордо его скрывал. Весьма чувствительный к нежной дружбе этой несчастной женщины, Рультабийль тем не менее был чрезвычайно сдержан и в отношениях с нею сохранял трогательную учтивость, которая меня удивляла: я ведь знал, насколько он непосредствен, порывист и честен в своих симпатиях и антипатиях. Я неоднократно спрашивал его об этом, но он уходил от прямого ответа и много говорил о своей привязанности к особе, которую ставил выше всех на свете и ради которой готов был пожертвовать всем, если бы судьба предоставила ему такой случай. Порою же он вел себя просто необъяснимо. Однажды, к примеру, Стейнджерсоны пригласили нас провести денек в загородном доме, который они сняли на лето в Шенвьере, на берегу Марны, так как не хотели больше жить в Гландье. И вот, сначала по-детски обрадовавшись предстоящему отдыху, он вдруг без каких-либо видимых причин отказался меня сопровождать. Мне пришлось ехать одному, оставив его в маленькой комнатке на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Месье-ле-Пренс. Я очень рассердился на него за то, что он так огорчил добрую м-ль Стейнджерсон. В воскресенье она, раздосадованная таким поведением моего друга, решила поехать вместе со мной и захватить его врасплох в его убежище в Латинском квартале.

Когда мы пришли, я постучал, и Рультабийль ответил энергичным: «Войдите!» Он работал за своим маленьким столом и, завидя нас, вскочил и так побледнел, что мы испугались, как бы он не упал в обморок.

– Боже мой! – вскричала Матильда и подбежала к нему. Но Рультабийль оказался проворнее: прежде чем она добежала до стола, о который он опирался, он успел накинуть на разбросанные на нем бумаги салфетку.

Матильда, разумеется, это заметила и в удивлении остановилась.

– Мы вам мешаем? – спросила она с мягким упреком в голосе.

– Нет, – ответил Рультабийль, – я кончил работать. Потом я вам это покажу. Это – шедевр, пятиактная пьеса, но я еще не придумал развязку.

И молодой человек улыбнулся. Вскоре он вполне овладел собой, принялся шутить и благодарить нас за то, что мы нарушили его уединение. Затем он решил непременно пригласить нас отобедать, и мы пошли втроем в ресторанчик Фуайо в Латинском квартале. Что это был за чудный вечер! Рультабийль позвонил по телефону Роберу Дарзаку, и тот подоспел к десерту. В то время г-н Дарзак чувствовал себя неплохо, а пресловутый Бриньоль в Париже еще не появился. Все веселились, словно дети. Летний вечер в пустынном Люксембургском саду был так красив и тих!

Прежде чем проститься с м-ль Стейнджерсон, Рультабийль попросил у нее извинения за свои странные выходки и признался, что вообще-то у него довольно мерзкий характер. Матильда его поцеловала, Робер Дарзак сделал то же. Молодой человек выглядел весьма взволнованным и, пока я провожал его до дверей, не проронил ни слова, а на прощание пожал руку так, как до этого еще никогда не делал. Забавный чудак! Ах, если б я знал!.. Как же теперь я упрекаю себя за то, что в те времена судил его порою слишком категорично.

Печальный, полный неясных предчувствий, возвращался я с Лионского вокзала, припоминая бесчисленные фантазии, причуды, а иногда и несколько странные выходки Рультабийля за последние два года, однако ни одна из них не предвещала и тем более не объясняла происшедшее. Где Рультабийль? Я отправился к нему домой, на бульвар Сен-Мишель, решив, что если его не застану, то хоть оставлю письмо г-жи Дарзак. Каково же было мое удивление, когда, войдя в дом, я наткнулся на своего слугу с моим чемоданом в руках! На мой вопрос он ответил, что ничего не знает: его попросил об этом г-н Рультабийль.

Оказывается, пока я искал репортера где угодно, но только не у себя дома, он пришел ко мне на улицу Риволи, попросил слугу провести его в спальню и принести чемодан, после чего аккуратно уложил в него белье, которое должен взять с собой приличный человек, уезжая на несколько дней. Затем он приказал моему простофиле отнести через час этот чемодан к нему, на бульвар Сен-Мишель. Я буквально ворвался в спальню к другу: он старательно складывал в саквояж туалетные принадлежности, белье и ночную рубашку. Пока он не покончил с этим делом, вытянуть из него я ничего не смог, поскольку к мелочам быта он относился прямо-таки с маниакальной тщательностью и, несмотря на свои скромные средства, старался жить как можно приличнее, приходя в ужас от малейшего беспорядка. Наконец он соблаговолил сообщить мне следующее: поскольку в его газете «Эпок» ему дали трехдневный отпуск, а я – человек свободный, мы проведем наши пасхальные каникулы на берегу моря. Я ему даже не ответил, так как, во-первых, был очень сердит на него за его поведение, а во-вторых, потому что находил глупым любоваться океаном или Ла-Маншем как раз в самую мерзкую весеннюю погоду, которая длится каждый год две-три недели и заставляет нас сожалеть о зиме. Однако мое молчание его никоим образом не смутило: он взял в одну руку мой чемодан, в другую – свой саквояж, подтолкнул меня к лестнице и усадил в поджидавший у дверей экипаж. Через полчаса мы уже сидели в купе первого класса; наш поезд отправлялся на север – через Амьен на Трепор. Когда мы въезжали на станцию Креиль, Рультабийль спросил:

– Почему вы не отдаете переданное для меня письмо?

Я взглянул на него. Он догадался, что г-жа Дарзак была огорчена, не повидавшись с ним на прощанье, и написала ему. Особой хитрости в этом не было. Я ответил:

– Потому что вы этого не заслужили.

И я осыпал Рультабийля горькими упреками, на которые он не обратил внимания и даже не попытался оправдаться, что взбесило меня больше всего. Наконец, я протянул ему письмо. Он взял конверт, осмотрел его и вдохнул нежный запах. Поскольку я с любопытством за ним наблюдал, юноша нахмурился, пытаясь под внешней суровостью скрыть глубокое волнение, охватившее его. Чтобы окончательно сбить меня с толку, он прислонился лбом к окну и углубился в изучение пейзажа.

– Так что же, вы не собираетесь читать письмо? – поинтересовался я.

– Собираюсь, но не здесь, – отозвался он. – Там!

После долгого шестичасового пути мы среди ночи прибыли в Трепор; погода стояла отвратительная. Ледяной ветер с моря дул нам в лицо и подметал пустынный перрон. Нам встретился лишь таможенник, закутанный в плащ с капюшоном и прохаживавшийся по мосту через канал. Как и следовало ожидать, ни одного извозчика. Пламя нескольких газовых фонарей, дрожа в своих стеклянных клетках, тускло отражалось в лужах, по которым мы шлепали, сгибаясь под порывами ветра. Вдали слышался звонкий стук деревянных сабо какой-то запоздалой прохожей. Мы не свалились в черный провал внешней гавани лишь потому, что по свежему соленому запаху, поднимавшемуся снизу, да шуму прилива догадались о приближающейся опасности. Я ругался в спину Рультабийлю, который с трудом выбирал путь во влажной тьме. Эти места, однако, были ему знакомы, так как, исхлестанные мокрым ветром, мы с грехом пополам все же добрались до единственной открытой в это время года прибрежной гостиницы. Рультабийль немедленно потребовал ужин и огня, поскольку мы очень проголодались и замерзли.

– Не скажете ли вы мне, – поинтересовался я, – что мы тут позабыли, кроме грозящих нам ревматизма и плеврита?

Рультабийль все время кашлял и никак не мог согреться.

– Сейчас я вам все объясню, – отозвался он. – Мы приехали на поиски духов Дамы в черном!

Эта фраза заставила меня крепко задуматься, и я почти всю ночь не спал. За окном непрестанно завывал ветер, то с жалобным стоном проносясь над песчаным пляжем, то вдруг врываясь в узкие улочки города. Мне показалось, что в соседней комнате, которую занимал мой друг, кто-то ходит; я встал и отворил дверь. Несмотря на холод и ветер, он стоял у открытого окна и посылал во тьму воздушные поцелуи. Он целовал ночь!

Я тихонько прикрыл дверь и лег в постель. Наутро меня разбудил потрясенный Рультабийль. С выражением ужаса на лице он протянул мне телеграмму, посланную в Париж из Бура и, согласно оставленному им распоряжению, переадресованную сюда. Телеграмма гласила: «Приезжайте немедленно не теряя ни минуты тчк мы отказались от путешествия на восток собираемся встретиться господином Стейнджерсоном Ментоне и ехать с ним Рансам Красные Скалы тчк пусть эта телеграмма останется между нами тчк не нужно никого пугать тчк объясните свое появление как угодно только приезжайте тчк телеграфируйте мое имя Ментону до востребования тчк скорее я вас жду тчк отчаянии ваш Дарзак».

Глава 3

Аромат

– А ведь это меня не удивляет! – воскликнул я, выскакивая из постели.

– Вы что, в самом деле не поверили, что он умер? – спросил Рультабийль с волнением, которого я не мог объяснить, даже если г-н Дарзак и вправду не преувеличивал и ситуация действительно была ужасна.

– Не очень-то, – ответил я. – Ему было нужно, чтобы его считали погибшим, и во время катастрофы «Дордони» он мог пожертвовать несколькими документами. Но что с вами, друг мой? По-моему, вам дурно! Вы не заболели?

Рультабийль упал на стул. Дрожащим голосом он рассказал, что поверил на самом деле в смерть Ларсана только после венчания. Репортер считал: если Ларсан жив, он ни за что не позволит совершиться акту, который отдавал Матильду Стейнджерсон г-ну Дарзаку. Ларсану достаточно было только показаться, чтобы помешать браку, и, как бы опасно для него это ни было, он обязательно так и сделал бы, зная, что весьма набожная дочь профессора Стейнджерсона не согласилась бы связать свою судьбу с другим человеком при живом муже, пусть даже с житейской точки зрения ее с ним ничто не связывало. Ей могли доказывать, что по французским законам этот брак недействителен, – напрасно: она тем не менее считала бы, что священник сделал ее несчастной на всю жизнь.

Утирая струившийся со лба пот, Рультабийль добавил:

– Увы, друг мой, вспомните-ка, по мнению Ларсана, «дом священника все так же очарователен, а сад все так же свеж»!

Я прикоснулся ладонью к руке Рультабийля. Его лихорадило. Я хотел его успокоить, но он меня не слушал.

– Значит, он дождался, когда брак будет заключен, и появился несколько часов спустя! – воскликнул он. – Ведь для меня – да и для вас, не так ли? – телеграмма господина Дарзака ничего не означает, если в ней не имеется в виду, что Ларсан возвратился.

– Очевидно, так! Но ведь господин Дарзак мог ошибиться?

– Что вы! Господин Дарзак – не пугливый ребенок. И все же будем надеяться – не правда ли, Сенклер? – что он ошибся. Нет, нет, это невозможно, это слишком ужасно! Друг мой Сенклер, это было бы слишком ужасно!

Даже во время самых страшных событий в Гландье Рультабийль не был так возбужден. Он встал, прошелся по комнате, машинально переставляя предметы, потом взглянул на меня и повторил:

– Слишком ужасно!

Я заметил, что нет смысла доводить себя до такого состояния из-за телеграммы, которая еще ни о чем не говорит и может быть плодом какой-нибудь галлюцинации. Затем я добавил, что в то время, когда нам обязательно потребуется все наше хладнокровие, нельзя поддаваться подобным страхам, непростительным для человека его закалки.

– Непростительным! В самом деле, Сенклер, это непростительно!

– Но послушайте, дорогой мой, вы меня пугаете! Что происходит?

– Сейчас узнаете. Положение ужасно… Почему он не умер?

– А кто, в конце концов, сказал вам, что он и взаправду жив?

– Понимаете, Сенклер… Тс-с! Молчите! Молчите, Сенклер! Понимаете, если он жив, то я хотел бы умереть!

– Сумасшедший! Ей-богу, сумасшедший! Вот именно, если он жив, то и вы должны жить, чтобы защитить ее!

– А ведь верно, Сенклер! Совершенно верно! Спасибо, друг мой! Вы произнесли единственное слово, которое может заставить меня жить, – «она». А я, представьте, думал лишь о себе! О себе!

Рультабийль принялся над собой подшучивать, и теперь пришла очередь испугаться мне: обняв его за плечи, я принялся его упрашивать рассказать, почему он так испугался, заговорил о своей смерти и столь неудачно шутил.

– Как другу, как своему лучшему другу, Рультабийль! Говори же! Облегчи душу! Поведай мне свою тайну – она же гнетет тебя. Я всем сердцем с тобой.

Рультабийль положил руку мне на плечо, заглянул в самую глубину моих глаз, в самую глубину моего сердца и ответил:

– Вы все узнаете, Сенклер, вы будете знать не меньше моего и ужаснетесь так же, как я, потому что я знаю: вы добры и любите меня!

Наконец Рультабийль немного успокоился и попросил железнодорожное расписание.

– Мы выедем в час, – проговорил он. – Зимой прямого поезда из Э. в Париж нет, поэтому мы будем дома часов в семь. Но мы вполне успеем уложить чемоданы, добраться до Лионского вокзала и сесть на девятичасовой на Марсель и Ментону.

Он даже не спросил моего мнения, он тащил меня за собою в Ментону, как притащил в Трепор: ему прекрасно было известно, что при существующем положении дел я ни в чем не смогу ему отказать. К тому же он находился в таком состоянии, что мне и в голову не пришло бы оставить его одного. А у меня начинались каникулы и во Дворце правосудия дел больше не было.

– Стало быть, мы едем в Э.? – спросил я.

– Да, и там сядем в поезд. В экипаже мы доберемся из Трепора до Э. за какие-нибудь полчаса.

– Немного же мы побыли здесь, – заключил я.

– Вполне достаточно… Надеюсь, вполне достаточно, чтобы найти то, за чем я сюда, увы, приехал.

Я вспомнил о духах Дамы в черном и промолчал. Разве он не пообещал мне, что скоро я все узнаю? Тем временем Рультабийль повел меня на мол. Ветер дул с прежней неистовой силой, и нам пришлось укрыться за маяком. Рультабийль остановился и в задумчивости закрыл глаза.

– Здесь я видел ее в последний раз, – наконец проговорил он и взглянул на каменную скамью. – Мы сидели, и она прижимала меня к сердцу. Мне было тогда всего девять… Она велела мне оставаться на этой скамье и ушла; больше я ее не видел. Был вечер, тихий летний вечер, вечер, когда нам вручали награды. Участия во вручении она не принимала, но я знал, что она придет вечером… Вечер был ясный и звездный, и я на секунду подумал, что увижу ее лицо. Но она вздохнула и закрылась вуалью. А потом ушла. Больше я ее никогда не видел…

– А вы, друг мой?

– Я?

– Да, что сделали вы? Вы долго просидели на этой скамье?

– Мне очень хотелось, но за мною пришел кучер, и я вернулся.

– Куда же?

– Ну… в коллеж.

– Так в Трепоре есть коллеж?

– Нет, коллеж в Э… Я вернулся в коллеж в Э. – Он сделал мне знак следовать за ним. – Или вам хотелось бы остаться здесь? Но тут слишком уж дует!

Через полчаса мы были в Э. Проехав Каштановую улицу, наш экипаж загрохотал по тугим плитам пустынной и холодной площади; кучер возвестил о нашем прибытии, принявшись щелкать кнутом; этот оглушительный звук пронесся по улочкам маленького, словно вымершего, городка.

Вскоре над крышами раздался бой часов – они были на здании коллежа, как пояснил Рультабийль, – и все стихло. Лошадь и экипаж застыли. Кучер скрылся в кабачке. Мы вошли в холодную тень готической церкви, стоявшей у края площади. Рультабийль бросил взгляд на замок из розового кирпича, увенчанный широкой крышей в стиле Людовика XIII, с унылым фасадом, словно оплакивавшим своих принцев в изгнании, затем с грустью посмотрел на квадратное здание мэрии, враждебно выставившее в нашу сторону древко с грязным флагом, на молчаливые дома, на кафе «Париж» для господ офицеров, на парикмахерскую, на книжную лавочку… Не здесь ли он покупал на деньги Дамы в черном свои первые книги?

– Ничего не изменилось!

На пороге книжной лавки, лениво уткнувшись мордой в замерзшие лапы, лежала старая облезлая собака.

– Да это же Шам! Я узнал его – это Шам! Мой добрый Шам! – воскликнул Рультабийль и позвал: – Шам! Шам!

Собака поднялась и повернулась к нам, прислушиваясь к голосу Рультабийля. С трудом сделав несколько шагов, она подошла к нам вплотную, потом безразлично вернулась на свой порог.

– Это он! Но он меня не узнал, – проговорил Рультабийль.

Репортер увлек меня в круто спускавшийся вниз проулок, посыпанный острой щебенкой; я чувствовал, что друга лихорадит. Вскоре мы остановились перед церковью иезуитов; ее паперть украшали каменные полукружия, что-то вроде перевернутых консолей, принадлежащих к архитектурному стилю, который не прибавил славы XVII столетию. Толкнув низкую дверцу, Рультабийль провел меня под красивый свод, где в глубине, на камнях пустых склепов, стояли великолепные коленопреклоненные мраморные статуи Екатерины Клевской и герцога де Гиза Меченого.

– Это часовня коллежа, – вполголоса сообщил молодой человек.

В часовне никого не было. Мы быстро прошли через нее, и Рультабийль осторожно открыл слева еще одну дверь, ведущую под навес.

– Пошли, – тихонько сказал он. – Пока все идет хорошо. Мы вошли в коллеж, и привратник меня не заметил. Он непременно бы меня узнал.

– Ну и что в этом дурного?

В этот миг мимо навеса прошел лысый человек со связкой ключей в руке, и Рультабийль отодвинулся в тень.

– Это папаша Симон. Как он постарел! И волос совсем не осталось. Осторожно! Сейчас как раз должны подметать в младшем классе. Все на занятиях. Опасаться нам некого – в привратницкой осталась лишь мамаша Симон, если только она еще жива. Но в любом случае она нас не увидит. Постойте-ка! Папаша Симон возвращается.

Почему Рультабийль хотел остаться незамеченным? Почему? В самом деле, я ничего не знал об этом парнишке, а думал, что знаю все. Он удивлял меня буквально каждый час. В ожидании, пока папаша Симон освободит нам путь, мы с Рультабийлем незаметно выскользнули из-под навеса и, пробравшись за кустами, росшими во дворике, оказались у низенькой кирпичной стены, откуда открывался вид вниз, на просторные дворы и здания коллежа. Словно боясь свалиться, Рультабийль схватил меня за руку.

– Боже, тут все переменилось! – хрипло прошептал он. – Старый класс, где я когда-то нашел ножик, разрушен, дворик, где мы прятали деньги, перенесен дальше. Зато стены часовни на месте! Наклонитесь ниже, Сенклер: видите дверь в нижней части часовни? Она ведет в младший класс. Сколько раз я входил в нее, когда был маленьким! Но никогда, никогда я не выходил из нее таким счастливым, даже на самые веселые перемены, как в тот раз, когда папаша Симон пришел за мной и повел в гостиную, где ждала Дама в черном! Боже, только бы там ничего не изменилось!

Рультабийль высунул голову и взглянул назад.

– Нет! Смотрите, вон гостиная, рядом с часовней. Первая дверь справа. Туда она приходила… Когда папаша Симон спустится вниз, мы пойдем в гостиную. Это безумие, мне кажется, я схожу с ума, – сказал он, и я услышал, как у него стучат зубы. – Но что поделать, это сильнее меня. Одна мысль о том, что я увижу гостиную, где она меня ждала… Я жил лишь надеждой ее увидеть, и, когда она уезжала, я всякий раз впадал в такое отчаяние, что воспитатели опасались за мое здоровье. Я приходил в себя, лишь когда мне заявляли, что если я заболею, то больше ее не увижу. До следующего визита я жил лишь памятью о ней да ароматом ее духов. Я никогда отчетливо не видел ее лица и, надышавшись чуть ли не до обморока запахом ее духов, помнил не столько ее облик, сколько аромат. После очередного визита я иногда в перемену проскальзывал в пустую гостиную и вдыхал, благоговейно вдыхал воздух, которым она дышала, впитывал атмосферу, в которой она недавно была, и выходил с благоухающим сердцем… Это был самый тонкий, нежный и, безусловно, самый естественный и приятный аромат в мире, и мне казалось, что никогда больше я его не встречу – до того дня, когда я сказал вам, Сенклер, – помните? – во время приема в Елисейском дворце…

– В тот день, друг мой, вы встретили Матильду Стейнджерсон.

– Да, – дрогнувшим голосом ответил Рультабийль.

Ах, если бы я знал, что у дочери профессора Стейн-джерсона от первого брака, заключенного ею в Америке, был сын, ровесник Рультабийля! А ведь мой друг ездил в Америку и там, должно быть, понял все! Если бы это знал и я, тогда мне стали бы наконец ясны причины волнения, страдания и странной тревоги, с которыми он произнес имя Матильды Стейнджерсон здесь, в коллеже, куда приезжала когда-то Дама в черном.

Через несколько минут я осмелился нарушить молчание:

– Вы так и не узнали, почему не вернулась Дама в черном?

– Да нет, я уверен, что она вернулась. Но я-то уже уехал.

– А кто вас забрал?

– Никто – я сбежал.

– Зачем? Чтобы отыскать ее?

– Нет, нет, чтобы скрыться от нее, Сенклер! Но она-то вернулась! Уверен, что вернулась!

– Должно быть, она очень огорчилась, не застав вас больше здесь.

Рультабийль воздел руки к небу и покачал головой.

– Откуда мне знать? Кто может это знать? Ах, как я несчастен… Тс-с, папаша Симон! Он уходит! Наконец-то! Скорее в гостиную.

В три прыжка мы оказались на месте. Гостиная представляла собой обыкновенную, довольно большую комнату с дешевенькими белыми занавесками на голых окнах. У стен стояли шесть соломенных стульев, над камином висели зеркало и часы. Комната производила довольно унылое впечатление.

Войдя в гостиную, Рультабийль с выражением почтения и сосредоточенности обнажил голову, словно оказавшись в каком-то священном месте. Покрасневший, смущенный, он двигался мелкими шагами и вертел в руках свое кепи. Затем повернулся ко мне и заговорил – тихо, даже тише, чем в часовне:

– Ах, Сенклер, вот она – гостиная. Потрогайте мои руки – я весь горю, я покраснел, верно? Я всегда краснел, когда входил сюда, зная, что увижу ее. Конечно, сейчас я бежал, запыхался, но я не мог больше ждать, понимаете? Сердце стучит, как когда-то… Послушайте, я подходил вот сюда, к двери, и в смущении останавливался. Но в углу я замечал ее тень; она молча протягивала ко мне руки, и я бросался к ней в объятия, мы целовались и плакали. Это было прекрасно! Это была моя мать, Сенклер! Но она мне в этом не признавалась, напротив: она говорила, что моя мать умерла, а она – ее подруга. Но она велела называть ее мамой, она плакала, когда я ее целовал, и я понял, что она – моя мать. Знаете, она всякий раз садилась в этом темном уголке и приезжала всегда на закате, когда света еще не зажигали… Вот тут, на подоконнике, она оставляла большой пакет в белой бумаге, перевязанный розовой ленточкой. Это были сдобные булочки. Я обожаю булочки, Сенклер!

Больше сдерживаться Рультабийль не мог: облокотившись о каминную доску, он разрыдался. Немного успокоившись, он поднял голову, взглянул на меня и печально улыбнулся. Затем, совершенно без сил, опустился на стул. Я не осмеливался заговорить с ним. Я прекрасно понимал, что разговаривал он не со мною, а со своими воспоминаниями.

Он достал из нагрудного кармана письмо, которое я ему дал, и дрожащими руками распечатал. Читал он долго. Внезапно его рука упала, и он жалобно вздохнул. Еще недавно раскрасневшийся, он побледнел так сильно, словно лишился вдруг всей крови. Я хотел было помочь, но он жестом остановил меня и закрыл глаза.

Казалось, он спит. Тихонько, на цыпочках, словно в комнате находился больной, я отошел к окну, выходившему на маленький дворик, где рос раскидистый каштан. Сколько времени я созерцал этот каштан? Откуда мне знать? Откуда мне знать, что мы ответили бы, если бы в эту минуту кто-нибудь вошел в гостиную? В моей голове проносились неясные мысли о странной и таинственной судьбе моего друга, об этой женщине, которая то ли была его матерью, то ли нет. Рультабийль был тогда так юн, так нуждался в матери, что вполне мог в своем воображении… Рультабийль! Под каким еще именем мы его знали? Жозеф Жозефен – под этим именем он делал здесь свои первые шаги как школьник. Жозеф Жозефен – в свое время главный редактор «Эпок» сказал: «Это не имя!» А зачем он пришел сюда сейчас? Найти следы аромата? Оживить воспоминания? Иллюзию?

Легкий шум заставил меня обернуться. Рультабийль стоял; он казался вполне спокойным, лицо его прояснилось, как бывает после трудной победы над самим собой.

– Сенклер, нам пора. Пойдемте отсюда, друг мой! Пойдемте!

Он вышел из гостиной, даже не оглянувшись. Я пошел за ним. Нам удалось выйти незамеченными, и на пустынной улице я с тревогой спросил его:

– Итак, друг мой, вам удалось найти аромат Дамы в черном?

Разумеется, он прекрасно видел, что я задал этот вопрос от всего сердца, горячо желая, чтобы посещение места, где прошло его детство, хоть немного успокоило его душу.

– Да, – чрезвычайно серьезно ответил он. – Да, Сенклер, удалось.

С этими словами он протянул мне письмо дочери профессора Стейнджерсона. Ничего не понимая, я оторопело смотрел на него – ведь я же тогда ничего еще не знал. Он взял меня за руки и глядя прямо в глаза, заговорил:

– Я хочу доверить вам большую тайну, Сенклер, тайну моей жизни и, быть может, в будущем моей смерти. Чтобы ни случилось, эта тайна должна умереть вместе с нами. У Матильды Стейнджерсон был ребенок, сын, он мертв для всех, кроме вас и меня.

Я попятился, потрясенный и ошеломленный этим открытием. Рультабийль – сын Матильды Стейнджерсон! И тут новая мысль поразила меня еще сильнее: ведь тогда, когда… Рультабийль – сын Ларсана!

Да, теперь я понял все сомнения Рультабийля. Я понял, почему недавно, узнав о том, что Ларсан жив, мой друг сказал: «Почему он не умер? Если он жив, я хотел бы умереть!»

Рультабийль, как видно, прочел эту мысль у меня на лице и сделал жест, который, по всей вероятности, должен был означать: «Вот так, Сенклер, теперь вы знаете». Мысль свою он закончил вслух:

– Но никому ни слова!

Прибыв в Париж, мы расстались, чтобы вскоре снова встретиться на вокзале. Там Рультабийль протянул мне еще одну телеграмму, пришедшую из Баланса от профессора Стейнджерсона. Текст ее гласил: «Господин Дарзак сказал у вас есть несколько дней отпуска так будем счастливы если сможете провести их нами тчк ждем вас Красных Скалах Артура Ранса который будет рад познакомить вас своей женой тчк дочь также будет рада вас видеть тчк она присоединяется моей просьбе тчк дружески ваш».

Когда же мы сели в поезд, к вагону подбежал привратник дома, где жил Рультабийль, и протянул нам третью телеграмму. Она пришла из Ментоны от Матильды. В ней было лишь два слова: «На помощь!»

Глава 4

В пути

Теперь я знаю все. Рультабийль только что рассказал мне о своем необыкновенном, полном приключений детстве, и мне стало понятно, почему он так боится, что г-жа Дарзак узнает разделяющую их тайну. Я не в силах что-либо сказать, что-либо посоветовать моему другу. Бедняга! Получив телеграмму с призывом о помощи, он поднес ее к губам и, крепко сжав мою руку, сказал: «Если я опоздаю, то отомщу за нас». Какая холодная и неистовая сила звучала в этих словах! Порой какой-нибудь слишком резкий жест выдает возбуждение моего друга, но в целом он спокоен. Это спокойствие ужасает. Какое же решение принял он в тихой гостиной, неподвижно глядя в угол, где всегда садилась Дама в черном?

…Пока поезд катится к Лиону и Рультабийль, одетый, дремлет на своем диванчике, я расскажу вам, как и почему он ребенком сбежал из коллежа в Э. и что с ним произошло потом.

Рультабийль оставил коллеж как вор. Другого выражения он и подыскивать не стал, потому что был обвинен в краже. Вот как это случилось. В девять лет он обладал необычайно зрелым умом и уже умел решать самые трудные и замысловатые задачи. Учитель математики поражался его удивительной логике, цельности его умозаключений – короче, чисто философскому подходу к работе. Таблицу умножения мальчик так и не выучил и считал на пальцах. Обычно он заставлял делать вычисления своих товарищей, словно прислугу, которой поручают грубую домашнюю работу. Но до этого он указывал им ход решения задачи. Не зная даже основ классической алгебры, он придумал собственную алгебру и с помощью странных значков, напоминавших клинопись, записывал ход своих рассуждений и добирался даже до общих формул, которые понимал он один. Учитель с гордостью сравнивал его с Паскалем, который сам вывел основные геометрические теоремы Евклида. Свою способность к умозаключениям он использовал и в повседневной жизни, причем самым обычным образом: если, к примеру, кто-то из десяти его одноклассников напроказничал или наябедничал, он почти наверняка находил провинившегося, пользуясь лишь тем, что знал сам или что ему рассказали. Кроме того, он с легкостью отыскивал спрятанные или украденные предметы. Тут он обнаруживал просто невероятную изобретательность; казалось, природа, стремящаяся во всем соблюдать равновесие, вслед за его отцом – злым гением воровства создала сына – доброго гения обворованных.

Эти необычайные способности, позволившие юному Рультабийлю не раз с блеском отыскивать похищенные вещи и составившие ему высокую репутацию в коллеже, однажды оказались для него роковыми. У инспектора была украдена небольшая сумма денег, и мальчик отыскал ее настолько необъяснимым образом, что никто не поверил, что он сделал это только благодаря своему уму и проницательности. Все сочли это невозможным, и из-за несчастливого стечения обстоятельств, времени и места начали подозревать в краже самого Рультабийля. Его попытались заставить признаться в проступке, но он с таким достоинством и энергией все отрицал, что его сурово наказали; директор коллежа провел расследование, и юные приятели Жозефа Жозефена подвели своего товарища. Некоторые из них стали жаловаться, что он уже давно якобы таскает у них книги и учебные принадлежности, чем усугубили положение того, кто уже подпал под подозрение. Этот маленький мирок ставил ему в вину и то, что никто не знал, кто его родители и откуда он родом. Говоря о нем, все стали называть его не иначе как вором. Он сражался и проиграл, потому что ему не хватило сил. Он пришел в отчаяние. Хотел умереть. Директор, человек, в сущности, неплохой, был убежден, что имеет дело с порочной натурой, на которую можно подействовать, лишь объяснив всю тяжесть проступка, и не нашел ничего лучшего, как заявить мальчику, что, если тот не признается, он не сможет держать его в коллеже и тотчас же напишет женщине, которая заботится о нем, г-же Дарбель – она представилась под этим именем, – чтобы она его забрала. Мальчик ничего не ответил и дал отвести себя в комнатушку, где его заперли. Назавтра найти его не смогли. Его и след простыл. Рультабийль рассудил так: директору он всегда доверялся, и тот был добр к нему – кстати, впоследствии из всех людей, встречавшихся ему в детстве, он отчетливо помнил лишь его, – но раз директор отнесся к нему таким образом, значит, поверил в его виновность. Стало быть, и Дама в черном поверит в то, что он вор. Но тогда уж лучше смерть! И он сбежал, перепрыгнув ночью через садовую стену. Рыдая, он понесся к каналу, последний раз подумал о Даме в черном и бросился в воду. По счастью, в приступе отчаяния бедный ребенок забыл, что умеет плавать.

Я так подробно рассказал об этом эпизоде из жизни Рультабийля только потому, что, по-моему, он помогает понять всю сложность положения, в котором теперь оказался молодой журналист. Даже еще не зная, что он – сын Ларсана, Рультабийль не мог вспоминать этот печальный эпизод, не терзая себя мыслью, что Дама в черном могла поверить в его виновность; но теперь, когда ему показалось, что он уверен – и не без оснований! – в существовании кровных уз, связывающих его с Ларсаном, какую боль он должен был испытывать! Ведь его мать, узнав о происшествии в коллеже, могла подумать, что преступные склонности отца передались сыну и, быть может… – мысль, более жестокая, чем сама смерть! – радовалась его гибели!

А его и в самом деле считали умершим. Были найдены его следы, ведущие к каналу, из воды вытащили его берет. Но как же он все-таки выжил? Самым необычным образом. Выйдя из своей купели и полный решимости покинуть страну, этот мальчишка, которого искали везде – и в канале, и в окрестностях, – придумал своеобразный способ пересечь всю Францию, не возбуждая ничьих подозрений. А ведь он не читал «Украденного письма» Эдгара По, ему помог его талант. Рассуждал юный Рультабийль как обычно. Он часто слышал рассказы о мальчишках – чертенятах и сорвиголовах, которые убегали из дома в поисках приключений, прячась днем в полях и лесах и пускаясь в путь ночью; их, однако, быстро находили жандармы и отправляли назад, потому что взятые из дому припасы у них вскоре кончались и они не осмеливались просить по пути милостыню, боясь, что на них обратят внимание. Рультабийль же спал, как все, ночью, а днем шел, ни от кого не прячась. Вот только с одеждой ему пришлось слегка повозиться: он ее высушил – погода, к счастью, установилась теплая, и холод ему не докучал, – а потом сделал из нее лохмотья. Затем, одевшись в эти отрепья, он принялся самым настоящим образом попрошайничать: грязный и оборванный, он протягивал руку и говорил прохожим, что, если он не принесет домой хоть немного денег, родители его поколотят. И его принимали за ребенка из цыганского табора, который часто кочевал где-нибудь неподалеку. К тому же в лесах как раз появилась земляника. Он собирал ее и продавал в маленьких корзиночках из листьев. Рультабийль признался мне: не терзай его мысль о том, что Дама в черном может счесть его вором, воспоминания об этом периоде жизни у него остались бы самые светлые. Находчивость и врожденная смелость помогли ему выдержать это путешествие, длившееся несколько месяцев. Куда он направлялся? В Марсель. Марсель был его целью.

В учебнике географии ему неоднократно встречались южные пейзажи, и, рассматривая их, он всякий раз вздыхал, думая, что никогда, наверное, не побывать ему в этих чудных краях. И вот, ведя кочевую жизнь, он встретил небольшой караван цыган, направлявшийся в ту же сторону, что и он: они шли в Кро, к Деве Марии, покровительнице морей, чтобы выбрать там своего нового короля. Мальчик оказал им несколько услуг, пришелся им по душе, и они, не привыкшие спрашивать у прохожих документы, больше ничем интересоваться не стали. Возможно, цыгане решили, что он, устав от плохого обращения, сбежал от каких-нибудь бродячих циркачей, и взяли его с собой. Так он достиг юга. В окрестностях Арля он расстался с цыганами и добрался наконец до Марселя. Там он нашел рай: вечное лето и… порт! Порт был источником пропитания для всех тамошних юных бездельников. Для Рультабийля он оказался просто сокровищницей. Он черпал из нее, когда ему этого хотелось и в меру своих потребностей, которые не были чрезмерны. К примеру, он сделался «ловцом апельсинов». Занимаясь этим прибыльным делом, он познакомился однажды на набережной с парижским журналистом, г-ном Гастоном Леру; это знакомство так сильно повлияло впоследствии на судьбу Рультабийля, что я считаю нелишним привести здесь статью редактора «Матен», рассказывающую об этой памятной встрече.

«Маленький ловец апельсинов

Когда косые лучи солнца, пронзив грозовые тучи, осветили одежды Богоматери Спасительницы на водах, я спустился к набережной. В ее влажных еще плитах можно было увидеть свое отражение. Матросы и грузчики сновали у привезенных с Севера деревянных брусьев, тащили перекинутые через блоки тросы. Резкий ветер, проскальзывая между башней Сен-Жан и фортом Сен-Никола, грубо ласкал дрожащие воды Старого порта. Стоя бок о бок, борт к борту, лодки словно протягивали друг другу свои гики со свернутыми латинскими парусами и танцевали в такт волнам. Рядом с ними, устав дни и ночи качаться на неведомых морях, отдыхали большие грузные суда, вздымая к небу свои длинные застывшие мачты. Мой взгляд сквозь лес стеньг и рей скользнул к башне, которая двадцать пять веков назад видела, как дети античной Фокеи, приплывшие по водным путям из Ионии, бросили здесь якорь. Переведя взгляд на плиты набережной, я увидал маленького ловца апельсинов.

Он гордо стоял, одетый в обрывки куртки, доходившей ему до пят, босой, без шапки, светловолосый и черноглазый; на вид я дал бы ему лет девять. На перекинутой через плечо веревке у него висел полотняный мешок. Правую руку он упер в бок, в левой держал палку, которая была длиннее его самого раза в три и заканчивалась большим пробковым кольцом. Ребенок стоял неподвижно и задумчиво. Я спросил, что он тут делает. Он ответил, что ловит апельсины.

Мальчик, казалось, весьма гордился своей профессией и даже не попросил у меня монетку, как это обычно делают маленькие портовые оборванцы. Я снова заговорил с ним, но на этот раз он не ответил, внимательно вглядываясь в воду. Мы стояли между кормою судна „Фидес“, пришедшего из Кастелламаре, и бушпритом трехмачтовой шхуны, вернувшейся из Генуи. Чуть дальше стояли две тартаны, прибывшие в это утро с Балеарских островов и доверху нагруженные апельсинами, которые то и дело падали в воду. Апельсины плавали повсюду; легкая зыбь относила их в нашу сторону. Мой ловец прыгнул в шлюпку, встал на носу и, взяв наизготовку свой шест, замер. Когда апельсины приблизились, начался лов. Он подцепил один апельсин, другой, третий, четвертый, и все они исчезли у него в мешке. Поймав пятый, он выскочил на набережную и принялся чистить от кожуры золотистый шар. Затем жадно вонзил зубы в мякоть.

– Приятного аппетита, – пожелал я.

– Сударь, – ответил перепачканный желтым соком мальчик, – я очень люблю фрукты.

– Ладно, сейчас тебе повезло. А что ты делаешь, когда нет апельсинов? – поинтересовался я.

– Тогда я подбираю уголь, – сказал он и, запустив в мешок ручонку, достал огромный кусок угля.

Сок апельсина попал на его потрепанную куртку. Уморительный малыш вытащил из кармана носовой платок и тщательно вытер свои лохмотья. Затем с гордостью засунул платок обратно в карман.

– Чем занимается твой отец? – спросил я.

– Он бедняк.

– Да, но чем он занимается?

Ловец апельсинов пожал плечами.

– Ничем, потому что бедняк.

Мои расспросы о родственниках пришлись ему явно не по душе.

Он направился вдоль набережной, я пошел следом; через некоторое время мы оказались у маленькой заводи, где стояли небольшие прогулочные яхты, сверкавшие полированным красным деревом, – суденышки с безупречной наружностью. Мой парнишка рассматривал их взглядом знатока и получал от этого явное удовольствие. К берегу причалила прелестная яхточка. Надутый треугольный парус светился белизной в лучах солнца.

– Тряпка ничего себе! – одобрил мальчишка. Поднимаясь на набережную, он нечаянно ступил в лужу и забрызгал всю куртку, которая, похоже, заботила его более всего. Что за несчастье! Он чуть не расплакался. В мгновение ока достав свой платок, он начал тереть, потом умоляюще взглянул на меня и спросил – Сударь, я сзади не грязный?

Пришлось дать честное слово, что нет. Тогда он опять спрятал платок в карман.

В нескольких шагах от этого места, на тротуаре, тянущемся вдоль желтых, красных и голубых старых домов, окна которых пестры от сохнущей в них одежды, стоят столики торговок мидиями. На каждом столике лежат моллюски, ржавый нож и стоит бутылочка с уксусом.

Подойдя к столикам и соблазнившись свежими мидиями, я предложил ловцу апельсинов:

– Хоть ты и любишь только фрукты, могу предложить тебе дюжину мидий.

Его черные глазки загорелись, и мы принялись за моллюсков. Торговка открывала их нам, а мы пробовали. Она хотела было предложить нам уксусу, но мой спутник остановил ее повелительным жестом. Открыв свой мешок, он пошарил в нем и с торжественным видом извлек лимон, который, полежав в соседстве с куском угля, стал несколько черноват. Уже в который раз мальчик достал свой платок и вытер лимон, после чего протянул мне половину, однако я, поблагодарив, отказался, так как люблю есть мидии без ничего.

После завтрака мы вернулись на набережную. Ловец апельсинов попросил у меня сигарету и прикурил от спички, выуженной из другого кармана.

И вот, с сигаретой в зубах, попыхивая ею, точно взрослый, малыш устроился прямо на плитах набережной и, устремив взгляд на храм Богоматери Спасительницы на водах, принял позу уличного мальчишки, которым так славен Брюссель[2]. При этом он остался, как прежде, невозмутимым, гордым и как бы заполнял собой весь порт.

Гастон Леру»

Через день Жозеф Жозефен снова встретил в порту г-на Гастона Леру, который принес ему газету. Мальчишка прочел статью, и журналист дал ему монету в сто су. Рультабийль взял ее без всякого смущения, даже нашел этот подарок вполне естественным. «Я беру у вас деньги как ваш сотрудник», – объяснил он Гастону Леру. На эти сто су он купил прекрасный ящик чистильщика обуви со всеми принадлежностями и выбрал себе постоянное место перед Брегайоном. В течение двух лет он чистил обувь у всех, кто приходил сюда отведать традиционного буйабеса. В перерывах он усаживался на ящик и читал. Вместе с чувством собственника, которое появилось у него, когда он купил ящик, к нему пришло и честолюбие. Он получил слишком хорошее начальное образование, чтобы не понимать, что, если он сам не докончит того, что начато другими, он лишит себя возможности достичь положения в обществе.

Клиенты в конце концов заинтересовались маленьким чистильщиком, у которого на рабочем ящике всегда лежало несколько книг по истории или математике, и некий судовладелец так его полюбил, что взял прислуживать к себе в контору.

Вскоре Рультабийля повысили до клерка, и ему удалось скопить немного денег. В шестнадцать лет с небольшой суммой в кармане он сел в парижский поезд. Что он намеревался делать в столице? Искать Даму в черном. Каждый день он вспоминал о таинственной посетительнице из гостиной и, хотя она никогда не говорила, что живет в столице, был убежден, что ни один другой город не достоин дамы с такими дивными духами. И потом, его соученики, завидев изящный силуэт, когда она проскальзывала в гостиную, всегда говорили: «Смотри-ка! Парижанка приехала!» Зачем она была ему нужна, Рультабийль и сам толком не знал. Быть может, он хотел лишь увидеть Даму в черном, издали посмотреть на нее, как смотрит богомолец на проносимое мимо него изображение святого? Подошел бы он к ней или нет? Неужели же ужасная история с кражей, важность которой в воображении Рультабийля все время росла, навсегда стала между ними непреодолимой преградой? Возможно, однако он все равно мечтал увидеть незнакомку – в этом-то он был уверен.

Оказавшись в столице, он сразу же отыскал г-на Гастона Леру, напомнил о себе, а потом заявил, что, не имея склонности к какой-либо определенной профессии – а это при его трудолюбивой натуре весьма досадно, – он решил стать журналистом, и с места в карьер попросил места репортера. Гастон Леру попытался отговорить его от столь рискованной затеи, но тщетно. Наконец, утомившись, он предложил:

– Мой юный друг, раз вам нечего делать, попробуйте отыскать «левую ступню с улицы Оберкампф».

С этими странными словами он ушел, а бедняга Рультабийль решил, что пройдоха-журналист подшутил над ним. Однако, купив газеты, он прочел, что «Эпок» обещает хорошее вознаграждение тому, кто принесет в редакцию конечность, отсутствовавшую у расчлененного трупа женщины с улицы Оберкампф. Остальное нам известно.

В «Тайне Желтой комнаты» я рассказал о роли Рультабийля в этом деле, о том, как проявилась его необыкновенная способность, которой ему, вероятно, суждено пользоваться всю жизнь, – способность начинать рассуждать тогда, когда остальные рассуждать уже закончили.

Я рассказал, как волею случая он попал на вечер в Елисейском дворце, как вдруг почувствовал запах духов Дамы в черном. Этот аромат исходил от м-ль Стейнджерсон. Что тут еще добавить? О захлестнувших Рультабийля чувствах, связанных с этими духами, – во время событий в Гландье и в особенности после его путешествия в Америку? Их нетрудно угадать. Как после этого не понять и все его колебания, и внезапные перемены настроения? Привезенная им из Цинциннати весть о существовании ребенка у той, что была женой Жана Русселя, достаточно говорила сама за себя, и ему в голову пришла мысль о том, что ребенок этот – он, однако полной уверенности у него не было. Но его так тянуло к дочери профессора, что порой ему стоило огромных усилий не броситься ей на шею, не обнять ее, воскликнув: «Ты – моя мать!» И Рультабийль убегал – как убежал и на этот раз из ризницы, чтобы в минуту печали не выдать этот секрет, сжигавший его на протяжении многих лет. Да он и в самом деле боялся: а вдруг она его отвергнет? В ужасе убежит от него – воришки из коллежа в Э., сына Русселя – Балмейера, продолжателя преступлений Ларсана? Вдруг он никогда более ее не увидит, не будет жить с нею рядом, не сможет вдыхать ее дивные духи – духи Дамы в черном? Эта страшная картина всякий раз заставляла его подавить первый порыв – спросить при встрече: «Это ты? Дама в черном – это ты?» Что же до нее, то она сразу его полюбила, но, скорее всего, за то, что он сделал в Гландье. Если это и в самом деле она, то должна считать, что он мертв! А если нет, если какое-то роковое стечение обстоятельств обмануло его инстинкт и рассудок, если это не она… Разве мог он решиться на опрометчивый шаг и рассказать ей, что сбежал из коллежа в Э. из-за подозрения в краже? Нет, только не это. Она часто у него спрашивала: «Где вы воспитывались, мой друг? Где вы начинали ученье?» И он отвечал: «В Бордо», хотя с таким же успехом мог назвать и Пекин.

И все же он не мог долее выносить эту муку. Если это она – что ж, он найдет, что сказать, и заставит дрогнуть ее сердце.

Однако лучше все же обойтись без ее объятий, порой рассуждал он. Но ему нужно было знать точно, пусть даже вопреки рассудку, что перед ним – Дама в черном; так собака по запаху точно определяет своего хозяина. Эта скверная риторическая фигура, вполне естественно родившаяся в мозгу у Рультабийля, привела его к мысли «снова взять след». Так мы очутились в Трепоре и в Э. Должен сказать, что эта поездка не принесла бы решающих результатов, тем более с точки зрения человека постороннего, вроде меня, который не находился под влиянием воспоминаний об аромате духов Дамы в черном, если бы переданное мною в поезде письмо Матильды не подарило Рультабийлю уверенность, которую мы так искали. Я этого письма не читал. В глазах моего друга оно настолько свято, что его не увидит никто и никогда, однако я знаю, что дочь профессора упрекала его в письме за дикость и отсутствие доверия, упрекала мягко, но с такой болью, что ошибиться Рультабийль не мог, даже если бы в письме не было последней фразы, выдававшей все ее материнское отчаяние. Смысл этой фразы сводился к тому, что интерес Матильды к Рультабийлю вызван не столько оказанными им услугами, сколько воспоминаниями о мальчике, сыне одной из ее подруг, которого она очень любила и который в девятилетнем возрасте покончил с собой, показав себя маленьким мужчиной. Рультабийль сильно напоминал ей этого мальчика.

Глава 5

Смятение

Дижон, Макон, Лион… Конечно, он не спит на своей верхней полке. Я тихонько позвал его, он не ответил, но могу дать голову на отсечение, что не спит! О чем он думает? И как спокоен! Что же его так успокоило? Я еще не забыл, как в гостиной он вдруг встал и сказал: «Пошли!» – да так решительно и уверенно… Пошли – к кому? Куда он решил идти? Очевидно, к ней – ведь она в опасности, и никто, кроме него, спасти ее не может, к ней – ведь она его мать, хоть и сама об этом не знает!

«Эта тайна должна остаться между нами, ребенок мертв для всех, кроме вас и меня!»

Он внезапно решил ничего ей не говорить. А ведь бедняга хотел убедиться в своей правоте, чтобы иметь право все ей рассказать. Узнав, он тут же заставил себя забыть, обрек себя на молчание. Юная душа – большая и героическая: он понял, что Дама в черном, нуждающаяся в его защите, не захочет, чтобы ее спасение было куплено ценою борьбы сына против отца. К чему могла привести эта борьба? К какой кровавой развязке? Нужно все предусмотреть и заранее развязать себе руки, чтобы защищать Даму в черном – не так ли, Рультабийль?

Он лежит так тихо, что я даже не слышу его дыхания. Встаю, смотрю на него – лежит с открытыми глазами.

– Знаете, о чем я думаю? – спрашивает он. – О телеграммах – той, что пришла из Бура и подписана Дарзаком, и той, что пришла из Баланса и подписана Стейнджерсоном. Так вот, все это мне кажется весьма странным. В Буре с четою Дарзак господина Стейнджерсона быть не должно – он ведь расстался с ними в Дижоне. К тому же в телеграмме ясно сказано: «Собираемся встретиться с господином Стейнджерсоном». А из телеграммы господина Стейнджерсона явствует, что он, хотя должен был ехать до Марселя, снова оказался вместе с Дарзаками. Значит, они встретились с ним где-то по пути в Марсель, но тогда следует предположить, что профессор задержался в дороге. Почему? Делать этого он не собирался. На вокзале он сказал: «Я буду в Ментоне завтра в десять утра». Посмотрите-ка, в котором часу отправлена телеграмма из Баланса, а потом глянем по расписанию, когда господин Стейнджерсон должен был проезжать Баланс – если, конечно, ничто не задержало его в пути.

Мы справились по расписанию. Г-н Стейнджерсон должен был прибыть в Баланс в 0:44, а на телеграмме стояло 0:47, то есть послал ее он, проезжая Баланс. В это время с ним уже должны были ехать г-н и г-жа Дарзак. С помощью расписания нам удалось объяснить загадку их встречи. Г-н Стейнджерсон расстался с ними в Дижоне, куда все они прибыли в 6:23 вечера. Затем профессор сел в поезд, который отправлялся из Дижона в 7:08, проходил Лион в 10:04 и прибывал в Баланс в 0:44. Тем временем Дарзаки, выехав из Дижона в 7:00, продолжали путь на Модан и, проехав Сент-Амур, прибыли в Бур в 9:03 вечера. Этот поезд выходит из Бура в 9:08. Г-н Дарзак отправил телеграмму из Бура в 9:28, стало быть, супруги остались в Буре, а их поезд ушел. Правда, их поезд мог и опоздать. В любом случае нам нужно было выяснить причину, из-за которой г-н Дарзак послал телеграмму, находясь где-то между Дижоном и Буром, уже после отъезда г-на Стейнджерсона. Точнее, это произошло между Луаном и Буром: этот поезд останавливается в Луане, и, если происшествие случилось до Луана, куда они прибыли в 8:00, вполне возможно, что г-н Дарзак телеграфировал именно оттуда.

Посмотрев далее поезда Бур – Лион, мы установили, что г-н Дарзак отправил телеграмму из Бура за минуту до отхода на Лион поезда 9:29. Этот поезд прибывает в Лион в 10:33, а поезд г-на Стейнджерсона – в 10:34. Таким образом, пробыв какое-то время в Буре, г-н и г-жа Дарзак могли, даже должны были встретиться с г-ном Стейнджерсоном в Лионе, куда приехали за минуту до него. Но что заставило их так отклониться от намеченного маршрута? Все наши предположения были невеселыми и основывались, увы, на том, что Ларсан появился вновь. Ясно было только одно: ни один из наших друзей не хотел никого пугать; г-н Дарзак со своей стороны, а г-жа Дарзак со своей сделали все возможное, чтобы положение не выглядело напряженным. Что же до г-на Стейнджерсона, то мы не были уверены, что он вообще в курсе происходящего.

Приблизительно разобравшись в положении дел, Рультабийль предложил мне воспользоваться удобствами, которые Международная компания спальных вагонов предоставила в распоряжение путешественников, любящих комфорт больше, чем путешествия, и сам первый подал пример, занявшись своим ночным туалетом столь тщательно, словно находился в номере гостиницы. Через четверть часа он уже храпел, но я в его храп не поверил ни на йоту. Во всяком случае, сам я не спал. В Авиньоне Рультабийль выскочил из постели, надел брюки и куртку и бросился на перрон выпить чашку горячего шоколада. Я не был голоден. Дорога от Авиньона до Марселя прошла в напряженном молчании; когда же показался город, в котором Рультабийль вел в свое время столь романтичное существование, он, чтобы хоть как-то приглушить растущую в нас обоих тревогу – ведь час, когда мы должны были все узнать, приближался, – припомнил несколько древних анекдотов, которые рассказал, даже не пытаясь изображать удовольствие. Я не слышал ничего из того, что он рассказывал. И вот наконец мы прибыли в Тулон.

Что за путешествие! Каким приятным оно бы могло быть! Приезжая сюда, я всякий раз с новым восторгом смотрю на этот чудный город, на это лазурное побережье, возникающее на заре, словно райский уголок, – особенно после отъезда из ужасного Парижа с его снегом, дождем, грязью, сыростью, тьмой, мерзостью! С какой радостью я ступил вечером на перрон – ведь я знал, что наутро у конца этих рельсов меня встретит мой блистательный друг – солнце!

Когда мы выехали из Тулона, наше нетерпение стало невыносимым. Мы ничуть не удивились, увидев на платформе в Кане разыскивавшего нас г-на Дарзака. По всей вероятности, он получил телеграмму, посланную Рультабийлем из Дижона, где мы сообщали, что направляемся в Ментону. Он, должно быть, прибыл накануне в десять утра в Ментону вместе с женой и тестем и в то же утро выехал назад, в Кан, поскольку, по нашему мнению, у него были для нас конфиденциальные сведения. Выглядел он мрачным и расстроенным. Увидев его, мы испугались.

– Несчастье? – спросил Рультабийль.

– Пока нет, – ответил Дарзак.

– Хвала господу! – воскликнул Рультабийль. – Мы поспели вовремя.

– Спасибо, что приехали, – просто проговорил г-н Дарзак.

Он молча пожал нам руки и, приведя в свое купе, запер дверь и задернул занавески. Когда мы пришли в себя и поезд тронулся, г-н Дарзак наконец заговорил. Волновался он так, что голос его дрожал.

– Так вот, он жив! – были его первые слова.

– Так мы и предполагали, – прервал Рультабийль. – Но вы уверены?

– Я видел его, как сейчас вижу вас.

– А госпожа Дарзак тоже его видела?

– Увы! Но нужно попытаться сделать так, чтобы она поверила, что заблуждается. Я совсем не хочу сказать, что у бедняжки вновь помутился рассудок. Ах, друзья мои, нас преследует рок! Зачем вернулся этот человек? Что еще ему от нас надо?

Я взглянул на Рультабийля. Он выглядел даже мрачнее г-на Дарзака. Удар, которого он опасался, нанесен. Журналист неподвижно сидел в своем углу. Мы все помолчали, затем г-н Дарзак продолжил:

– Послушайте, необходимо, чтобы этот человек исчез. Обязательно! Надо с ним встретиться, спросить, чего он хочет, и дать ему столько денег, сколько он попросит. Иначе я его убью. Это же просто! Думаю, это-то и есть самое простое. Вы так не считаете?

Мы ничего не ответили. Положение у Дарзака было незавидное. С заметным усилием овладев собой, Рультабийль попросил его постараться взять себя в руки и рассказать по порядку все, что произошло после отъезда из Парижа.

Г-н Дарзак сообщил, что все, как мы и предполагали, произошло в Буре. Нужно вам сказать, что в поезде они с женой занимали два купе, между которыми находилась туалетная комната. В одно купе положили саквояж и дорожный несессер г-жи Дарзак, в другое – мелкие вещи. В этом втором купе супруги и профессор Стейнджерсон ехали до Дижона. Там все трое вышли из вагона и пообедали в вокзальном буфете. Время у них было: прибыли они в 6:26, г-н Стейнджерсон уезжал в 8:08, а чета Дарзаков – в семь ровно.

После обеда профессор распрощался с дочерью и зятем на перроне. Супруги вошли в купе (с мелкими вещами) и, сидя у окна, беседовали с профессором до отхода поезда. Поезд тронулся, и профессор остался стоять на перроне, маша на прощание рукой. В пути от Дижона до Бура ни г-н, ни г-жа Дарзак не входили в соседнее купе, где лежал саквояж молодой женщины. Выходящая в коридор дверь этого купе была притворена еще в Париже, после того как туда внесли вещи. Но ее не заперли ни проводник – на ключ, снаружи, ни молодые супруги – изнутри на задвижку. Г-жа Дарзак лишь аккуратно задернула занавеску на двери купе, так что из коридора не было видно, что происходит внутри. Занавеска же на двери купе, где сидели Дарзаки, задернута не была. Рультабийль установил все это, подробно расспросив г-на Дарзака; я в расспросах участия не принимал и рассказываю о том, что выяснилось в процессе беседы, чтобы дать точное представление, где и как путешествовала молодая чета до Бура, а г-н Стейнджерсон – до Дижона.

Прибыв в Бур, путешественники узнали, что их поезд простоит полтора часа из-за аварии, случившейся на Кюлозском направлении. Поэтому они вышли из вагона немного прогуляться. Во время разговора с женой г-н Дарзак вспомнил, что перед отъездом не успел написать несколько срочных писем. Супруги зашли в буфет, и г-н Дарзак попросил письменные принадлежности. Матильда сначала сидела подле мужа, а потом сказала, что, пока он пишет, она пройдется по привокзальной площади. «Ладно, – ответил г-н Дарзак. – Я закончу и приду к вам».

Теперь передаю слово г-ну Дарзаку: