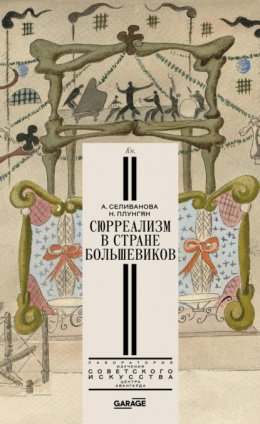

Сюрреализм в стране большевиков

Авторы благодарят за помощь в работе над книгой Ольгу Алексеенко, Марию и Наталию Арендт, Романа Бабичева, Александра Балашова, Ольгу Бескину-Лабас, Максима Бурова, Ильдара Галеева, Алексея Дмитренко, Елену Зальцман, Алексея Зусмановича, Марию Зусманович, Александра Лаврентьева, Александра Ласкина, Игоря Макаревича, Любовь Пчелкину, Дмитрия Разумова, Алексея Смирнова, Веронику Ушакову, Ангелику Харисту и Павла Хорошилова.

© Авторы, тексты, 2025

© Антонина Байдина, макет, 2025

© Музей современного искусства «Гараж», 2025

О серии

Вы держите в руках вторую книгу из серии «Лаборатория изучения советского искусства Центра авангарда (ЛИСИ_ЦА)», запущенной Музеем современного искусства «Гараж». Первая – «Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм» – вышла в 2024 году.

Все годы своего существования сначала в форме семинаров «Новой Москвы» в булгаковской «Нехорошей квартире» (2008–2012), затем в Центре авангарда в Еврейском музее (2013–2014), в Центре авангарда на Шаболовке (2014–2022) мы – а здесь я имею в виду довольно узкий круг историков искусства, архитектуры и науки, культурологов и художников – пытались сформировать новые подходы к изучению и представлению художественной жизни первой трети ХХ века. Говоря именно «художественная жизнь», а не «искусство», я подчеркиваю междисциплинарный подход, заставлявший нас выбирать неожиданные темы, подсвечивавшие целые пласты культуры той эпохи, будь то авиация, интерес к психотехнике или кристаллографии, энтомология, электрификация или питание. Взаимосвязанность и взаимообусловленность социальных, политических, экономических и культурных явлений раннесоветской эпохи требовали такого же синтетического рассмотрения, зачастую брезгливо отвергавшегося нашими коллегами. Этот метод нуждался и в таком же многосоставном и гибридном отражении – в виде семинаров, концертов, театральных и музыкальных реконструкций, а также «синтетических» выставок, включавших разного рода «мусор» – нехудожественный и немузейный материал: эфемеры, предметы быта, аудио и видео, объекты из естественно-научных и технических коллекций, реконструкции. В 2020-е эта практика все больше обретает легитимность в музеях, однако для начала и середины 2010-х она была внове и часто оценивалась критически. Документы, обрывки, фотографии, микроистории, клочки повседневности и маргиналии на полях для нас служили важнейшим источником информации о больших художественных нарративах и были значительными экспонатами наших выставок наравне с каноническими живописью, графикой, скульптурой, архитектурными проектами.

В свою очередь, помимо контекста – а выше речь идет именно о нем, – важными для нас были и субъекты этой истории. Хотелось рассказывать о тех, кто был оттеснен на обочину искусствоведческих магистралей, не вписывался в узкие рамки распределенных уже на протяжении прошлых десятилетий «-измов», был забыт, затерт и неудобен. Именно эти художники, дизайнеры, теоретики, архитекторы, литераторы, режиссеры, ученые позволяли нам сойти с затоптанных троп и увидеть художественные процессы 1920–1940-х с новых ракурсов, обнаружить новые связи и явления. Некоторые из них стали героями монографических выставок – например, Василий Маслов, Николай Ладовский, Алексей Гастев, Меер Айзенштадт, Николай Кузьмин, Григорий Гидони; а кто-то предстал в контексте конкретной темы – как, например, Яков Мексин, Борис Смирнов, Никита Фаворский, Павел Зальцман, Федор Семёнов-Амурский, Сергей Романович…

Рассматривая каждую выставку как публикацию исследования, мы включали в экспозицию большое количество разных слоев текстов – от общих, рассчитанных на введение в тему и представление крупных разделов, до точечных расширенных комментариев к каждому произведению. Помимо этого, огромное значение имел и сам голос эпохи – стенограммы, цитаты выступлений, поэзия, проза, дневниковые и аудиозаписи, хроника.

Создание реконструкций и моделей по архивным фотографиям – будь то несохранившиеся психотехнические инструменты лаборатории Николая Ладовского, тренажеры Центрального института труда Алексея Гастева или упражнения по пропедевтике ВХУТЕМАСа – вводило выставки в поле не только архивного знания, но и лабораторного эксперимента. В итоге в подготовке могли поучаствовать многие заинтересованные люди – от театральных художников до математиков, а зрители могли включаться в эксперимент.

Для каждой выставки придумывалось новое сценографическое, световое и цветовое решение, которое до неузнаваемости каждый раз трансформировало пространство залов и создавало пластическую метафору темы (светящиеся драпированные колонны в «Советской античности», тесный вагон в «Агитпоездах», белое клетчатое пространство ЦИТа в «Гастеве», конторский зал «ИЗОСТАТа», черные щели «Жуков и гусениц», искривленное драпировкой пространство «Сюрреализма», скульптурный архитектон «Айзенштадта», минералогический музей-библиотека «Кристаллографии»). Часто к проектам привлекались и современные художники, режиссеры, композиторы, имевшие возможность проинтерпретировать тему выставки. Художественное исследование кажется нам столь же важным способом познания и изучения темы, как и классический научный подход.

В 2022 году Центр авангарда на Шаболовке прекратил свое существование в прежнем месте, но сохранился как сообщество. Для того чтобы сделать следующие шаги, необходимо оглянуться и подвести итоги завершенному, найденному, осмысленному. Серия «Лаборатория изучения советского искусства Центра авангарда (ЛИСИ_ЦА)» призвана собрать и представить итог этой более чем десятилетней работы. Каждая из книг посвящена одной из выставок и включает корпус научных статей, исторических текстов и архивных документов, произведений искусства, а также фотографий экспозиции.

Александра Селиванова

Сюрреализм в стране большевиков

100 лет назад, осенью 1924 года, сюрреализм сложился как течение. Именно тогда в Париже оформились две группы сюрреалистов – одна возглавляемая Иваном Голлем, вторая Андре Бретоном, – между которыми шла борьба за лидерство и право на использование придуманного Аполлинером еще в 1917 году слова. В октябре 1924-го, с разницей в две недели, оба опубликовали по манифесту сюрреализма, а Антонен Арто открыл на 15 Rue de Grenelle Бюро сюрреалистических исследований. Психоанализ, коммунизм и критика капитализма, игра и абсурд, автоматическое письмо и доверие бессознательному как единственному пути к свободе – сложившиеся сто лет назад элементы сюрреализма не теряли значения весь ХХ век, особенно ярко проявившись накануне войны – в 1930-е – и затем в 1970-е годы. Вопреки стремлению основателей замкнуть круг «истинных» сюрреалистов и «изгнать еретиков», сюрреализм жил не как движение, а скорее как комплекс идей, некое «поле», объединявшее несколько поколений литераторов, художников, режиссеров и философов Западной и Центральной Европы, США и Латинской Америки.

Логичный вопрос, беспокоивший несколько десятилетий российских исследователей (в первую очередь литературоведов): можно ли включить территорию СССР в эту карту мирового сюрреализма? Очевидный ответ «да», касающийся именно советской поэзии и прозы и в основном связываемый с группой ОБЭРИУ, казался недостаточным. В 2017 году, когда с момента образования группы исполнилось 90 лет, мы задались вопросом о сюрреализме в советском изобразительном искусстве. Наше исследование имело форму выставки, вызвавшей (сегодня, спустя восемь лет, это кажется невероятным) бурные споры среди искусствоведов и критиков о самой возможности гипотезы.

Начали мы тоже с участников ОБЭРИУ, точнее – с внелитературных проявлений их личностей: самопрезентации, бесед и игр. Нас интересовало взаимодействие обэриутов как бы на полях литературных (Хармс, Вагинов, Олейников, Заболоцкий), философских (Липавский, Друскин) и художественных (Порет, Глебова) миров в поисках синтеза авангарда и неоклассики, мистики и повседневности советского Ленинграда на территориях абсурда.

Наследуя заумной поэтике, обэриуты опровергли ее: заостряя и критикуя современные явления, они говорили о «новом ощущении жизни и ее предметов». Черный юмор Хармса был предметным, бытовым, однако, совместив его с мистикой и «внутренним опытом», ОБЭРИУ раскрыли бессознательное советских тридцатых.

В советской живописи 1930–1940-х годов предметность приобрела зловещие контуры. Она нарастала и душила «борьбой за реализм» и «полное правдоподобие», допуская только один реализм – социалистический. Пространством свободной работы могла оставаться изнанка дискурса. Там, за кулисами сталинских массовых праздников, цвели мхи и корни «гнилого индивидуализма», и в них копошились «вредители», «двуногие хищники» и «паразиты пролетариата». Там человек становился частью природы, а не регламентировал и «осваивал» ее: он мог увидеть со стороны человеческое общество и осознать себя отделенным от «масс». Такой же изнанкой официального пути «освоения наследия» стал интерес к языкам и посланиям неклассических культур прошлого; сюда попадала архаика, каббала, средневековая метафизика, визионерство Просвещения и многие немагистральные ветви в истории мирового искусства.

Отвергнутые, выброшенные на обочину реализмы оказались в пограничной, невидимой зоне. Искусство одиночек, исследующих не только предметы, но и расстояние между ними, было потусторонним рядом со светлыми и бодрыми гимнами физкультуре, войне, гигиене. «Стерильное» и «гнилое», свет и тьма, «живое» и «неживое», «хорошее» и «отвратительное», крепкое и дряхлое – эти хорошо знакомые нам сталинские оппозиции перекликались с темами европейского сюрреализма.

Ироничное название, которое мы дали выставке, отсылает к известному фильму «Приключения мистера Веста в стране большевиков» 1924 года. Сегодня мы хотим поговорить о том, когда и как была проведена граница, после которой сюрреализм получил ярлык западного шпиона в советской России. Хотя в реальности он был не привнесенным, а выросшим из почв символизма и раннего авангарда инструментом вскрытия и обнаружения «изнанки» советской реальности.

Александра Селиванова, Надежда Плунгян

Ирина Карасик. Советское искусство 1920–1930-х годов: возможность сюрреализма

Примечание[1]

К. Малевич. Купальщики (деталь). Нач. 1930-х. Холст, масло. Русский музей, Санкт-Петербург

Сюрреализм как самостоятельное и отчетливое художественное направление в России не сложился. Этому помешали идеологические обстоятельства, когда любые, самые безобидные фантазии и «странности» объявлялись вредным мистицизмом, беспочвенной метафизикой, чуждыми настроениями и т. п. Тем не менее внутренние предпосылки для сюрреалистического восприятия (влечения, страхи, сновидения, «отклонения», иррациональные состояния, мерцающие смыслы) существовали, а в творчестве ряда художников можно найти произведения, в той или иной степени близкие поэтике бессознательного. В последнее время в искусствознании наметилась тенденция выявления подобных примеров. Так, в произведениях Александра Тышлера и Андрея Гончарова обнаружили не только моменты, родственные сюрреалистическому видению, но и отдельные переклички с формами и приемами Сальвадора Дали или Макса Эрнста[2]. Развилкой, от которой идут пути как к соцреализму, так и к сюрреализму, кажутся исследователям и более ранние «проекционизм» и «электроорганизм»: картины Климента Редько, связанные с программой электроорганизма, вызывают ассоциации с «машинами желания» Пикабиа и Марселя Дюшана[3]. Элементы сюрреализма находят у Соломона Никритина, Павла Челищева, Павла Филонова и его учеников[4].

К. Редько. Эскиз композиции из цикла «Электроорганизм». 1923. Бумага, акварель, белила. Российский государственный архив литературы и искусства

Однако всё это единичные, разрозненные, хотя и показательные примеры, не складывающиеся в тенденцию. Сами названные художники вряд ли ассоциировали себя с сюрреализмом, подобная трактовка их творчества – факт современной интерпретации. Вместе с тем в русском искусстве 1920–1930-х годов существует зона, действительно граничащая с сюрреализмом. Я говорю о «круге Малевича». Здесь сюрреализмом интересовались специально и серьезно, он нередко становился предметом разговоров, а то и споров с учителем. Малевич жестко разводил супрематизм и сюрреализм – как формовое, беспредметное и «психическое», образное. Но наличия самих сюрреалистических ощущений не отрицал, говоря, что может выразить их «супрематическими живописными средствами»[5]. «Сюрреалистический сюжет» возникал даже в процессе занятий с учениками: «Мы начинаем говорить о сюрреалистических ощущениях и их контрастах. В кубизме только контраст форм, а в сюрреализме – контраст ощущений. Раньше мы работали с вами на контрастах образов (рыба, пружина), теперь мы будем работать на контрастах ощущений. Ощущения от кометы и аэроплана совершенно разные»[6]. Сам Малевич был более склонен к метафизикам: близость работ «второго крестьянского цикла» к произведениям де Кирико не однажды отмечалась исследователями. Однако некоторые из поздних картин художника (например, «Три девушки», ГРМ) обнаруживают связь и с собственно сюрреализмом. Н. И. Харджиев даже считал, что весь «последний этап эволюции Малевича <…> правильней назвать сюрреалистическим. <…> В начале 30-х годов Малевич мне сказал, что „в настоящее время примкнул бы к сюрреалистам“»[7].

Из учеников Малевича более других сюрреализмом был заинтересован Л. А. Юдин, испытывавший потребность выразить «всю непостижимую странность самых обычных вещей»[8]. Он видел здесь «близкое, родное»[9], и можно сказать, что живопись художника в начале-середине 1930-х годов эволюционирует к сюрреализму (мотивы, проблематика, пластика). Дневники Юдина конца 1920–1930-х дают материал, как кажется, уникальный: здесь часты упоминания и самого явления, и существовавших в его орбите западных мастеров (Макс Эрнст, Хуан Миро, Пауль Клее, Андре Массон, Жан Гюго). Благодаря французским журналам художник проявляет изрядную осведомленность: свободно ориентируется в их творчестве, знает последние произведения и выставки.

Л. Юдин. 4-я страница обложки журнала «Чиж», № 11, 1933

Сюрреалистические черты заметны в рисунках Юдина 1920-х годов: плавные формы «Женщин»[10] подобны водорослям, таят в себе загадку, струятся, стекают по поверхности, переплетаясь друг с другом; в «Груше» (1926, ГРМ) формальное отступает перед «психическим», и узнаваемые очертания обретают странноватый вид, превращаясь то ли в сокращающийся, телесный орган, то ли в потертый кожаный мешок… Сюрреалистические умонастроения очевидны в картинах 1930-х: иррациональные интонации; предметная форма как одушевленная, текучая субстанция; «чувственность», «податливость», тревожность пластических элементов; бытовые вещи, превращенные в символические объекты. «Кофейник, кувшин и сахарница» (середина 1930-х, ГРМ) – «непосильная чистота»[11] синего фона, условное, неопределенное, лишенное реальных координат пространство, процессия разъединенных, подчеркнуто несхожих предметов, балансирующих на краю кухонного стола, словно на краю пропасти, хищная вилка, вещи, ведущие себя, как живые существа. «Голубой натюрморт» (1937, ГТГ), где за кубистической в своей основе конструкцией возникает беспокойная, «запутанная», саморазвивающаяся, причудливая субстанция. Привычный облик вещей разрушен конвульсивным движением цветоформ. Атмосфера таинственности, чувственного экстаза: множатся, наслаиваются и дробятся предметы, мечутся «нервные» тени… «Рыбки в бутылке» (середина 1930-х, ГРМ) – рискованная и раскованная, почти акробатическая композиция, наполненная сложным, «танцевальным» движением, формы-оболочки – гибкие, искривленные, обтекаемые, каплеобразные – как жгутом схваченные общим контуром…

С поэтикой сюрреализма можно связать замечательную серию бумажных скульптур, дошедших до нас в фотографиях[12]: эфемерность и «чудесность» легких конструкций-фантомов, маргинальность использованного материала, способ обработки хрупких элементов (клочки, обрывки, комки, скрутки, складки), вызывающий в памяти сюрреалистический автоматизм, ведь исходным импульсом такой скульптуры могли быть немотивированные, спонтанные действия человека, у которого занята голова, но свободны руки, который машинально мнет, рвет, сворачивает случайно попавшуюся на глаза бумагу. Определенная родственность есть уже в самом – фотографическом – принципе репрезентации. Можно сказать, что фигурки создавались, чтобы быть сфотографированными, это входило в замысел, являлось самостоятельной задачей, а эффекты, получавшиеся при воспроизведении (тени, ракурсы, неопределенность масштабов) и сама магия фотоотпечатка на равных входили в состав образа.

Л. Юдин. Колонна № 1. 1930-е. Бумага, фотография. Русский музей, Санкт-Петербург

В этот контекст следует включить и биоморфную абстракцию декоративно-прикладных миниатюрных работ[13], которые находят пластические аналогии в творчестве Арпа или Миро. И даже детскую иллюстрацию, такую как спинка обложки для журнала «Чиж»[14]: «отклоняющееся поведение» фигур, которые ломают установленный композиционный и ритмический порядок; рассеченные пополам, кажущиеся аномальными предметы; волнующее сочетание условности и иллюзорности (тела и тени, изображения и знака, бытия и небытия). Здесь наблюдается определенное совпадение с «Алфавитом откровений» Магритта (1929).

Все это можно было бы счесть сегодняшней экстраполяцией, если бы сам Юдин не видел нечто «сюрреалистическое» в собственном творчестве, мироощущении и даже природе своего дара. «Сюда можно вложить и остроту, и теплоту и особую щемящую странность – всё то, что лежит во мне от сюрреализма, от Шагала, от Эрнста», – писал он, думая над одним из своих замыслов[15] (здесь и далее выделено мной – И. К). В мае 1929 года он так определял свою творческую стратегию: «Пожалуй, в основе – мои „Женщины“ и сюрреализм. Переплести эти два ощущения или разделить?»[16] Момент идентификации с сюрреализмом различим и в другом фрагменте: «Смотрел Энгра. Потрясающее впечатление. Это то, что мне нужно. Такая же законченная линейная система, с ясным методом, с полным спокойствием реализуемая, но с мятежным и тревожным духом сюрреалистов. Ах, эта проклятая „непостижимая странность“»[17].

Дополнительные краски придают рассматриваемому «сюрреалистическому сюжету» факты из не известного ранее письма Юдина Константину Рождественскому от 9 августа 1936 года[18]. Оказывается, мимо внимания Юдина не прошла важнейшая акция движения – «Сюрреалистическая выставка объектов», о которой он узнал из специального номера любимого журнала Cahiers d’Art. Пополняется список имен: кроме упомянутых в дневниках, появляются Марсель Дюшан, Ман Рэй, Сальвадор Дали (ключевые!), Александр Кальдер. Юдинские суждения свидетельствуют не о скользящем восприятии, а об углублении в проблематику, о понимании задач и целей: он пишет о созданных моделях и выставленных реальных вещах как носителях сюрреалистического ощущения, отмечает, что «подбирают они [художники-сюрреалисты] себе элементы чрезвычайно точно». Оценивает причины того, что «носятся» с Дюшаном: «очевидно, много идей пошло от него». Совершенно справедливо выделяет Мана Рэя: «очень интересные фото (с моделей собственных)». Более того, прямо говорит о близости к ним своих фотографий, на которых запечатлены уже юдинские «собственные модели» – причудливые, странные бумажные скульптуры (колонны, мачты)[19]. «Увидишь и поразишься», – пишет он Рождественскому. Выше я уже говорила о родстве и самих этих объектов, и их «фотографической обусловленности» с поэтикой сюрреализма, однако то была все-таки гипотеза. И вот оно, документальное подтверждение, что дорогого стоит! Процесс фотографирования имел у Юдина творческий, а не фиксационный характер: тогда фигурки, по мнению самого Юдина, представали «объективизированными», осуществленными[20]. Отпечатки, как и у Мана Рэя, тоже были оригиналами[21]. Самое любопытное, что эта близость – следствие не заимствования, а параллельности в развитии, общности в направлении мыслей. Судя по всему, Юдин был удивлен подобным совпадением: он называет его «забавным» и радуется, что «опубликовал их [свои фотографии] до того, как в городе появился этот номер»[22].

Показательно, что тенденция еще в самом ее начале была замечена Малевичем и во время одной из бесед с учениками стала темой специального обсуждения[23]. «После этих чистых (беспредметных. – И. К.) ощущений появляется желание предмета – напр<имер> груши. Но это не груша, а очертания только. Чюрлянис видел тоже не предмет, а очертания, как верблюд в облаках – не верблюд. Груша претворяется, становится чем-то другого порядка <…>. Иногда из груши этой появляется причудливый психологизм – фантастического порядка». Это как раз и есть случай Юдина. «Юдин перешел в область литературно-фантастических ощущений», – констатирует Малевич и даже предлагает ему их «тематизировать», перевести из подтекста в текст. «Сейчас он пишет грушу, но лучше всего эти ощущения уложатся в человеческом лице, так как оно оказывается самым подходящим для передачи этих настроений. Юдин в лице, которое он будет писать, будет видеть как бы свое лицо. Это будут как бы портреты его видений <…>. Человек и лицо человеческое не может быть выражено ни динамично, ни статично. В последнем случае как бы спокойно его не поставить, он всегда будет мистичен»[24].

Еще более существенно, что идентификация с сюрреализмом не ограничивалась только сферой личного юдинского опыта. Этим термином он обозначил один из этапов общей эволюции того сообщества единомышленников, что сложилось к концу 1920-х годов. В него входили Вера Ермолаева, Константин Рождественский, Владимир Стерлигов и др. Этап этот, по словам Юдина, характеризовался желанием «осмыслить работу каким-то синтезом», поисками «корней в собственной личности», интересом к «эмоциональному, личному, индивидуальному» различным способам «разрушения внеличной формально понятой системы» – «некрасиво, грубо, бессмысленно и т. д.». И вывод: «сюрреализм как средство. Если бы его не было – должны бы были выдумать. <…> Он давал безграничную свободу и намечал новые выходы помимо супрематизма»[25]. Запись относится к 1929 году, повествует о событиях двумя-тремя годами раньше, но интерес к сюрреализму, как мы уже видели, сохранится у художника и в последующие годы.

И не только у него одного. Отзвуки сюрреалистического «психоза образов» в начале 1930-х в большей или меньшей степени можно обнаружить у друзей Юдина из «круга Малевича». Вера Ермолаева в «Мальчиках» и «Спортсменах» (1932–1934, ГРМ) оперирует неестественными пропорциями и словно приросшими к лицам слепыми масками. Николай Суетин в «Цеппелинах» (1932, частное собрание, СПб) представляет пустынные – «чужие», «иные» – ландшафты с зависшими над ними воздушными машинами, превращенными в странные и страшные объекты. Масштабные соотношения отличаются загадочной неопределенностью, а изображение рождается из сомнамбулических «странствий» карандаша по бумаге. Константин Рождественский в «Крестьянке со снопом» (1931, Музей Людвига, Кёльн) явно отягощает пластическую выразительность специфической мистикой: «отделенная голова», свободно плывущая в пронзительной синеве неба, воспринимается не как супрематическая форма, но как «символический предмет». В картине «Поле» (1930, галерея Гмуржинской, Кёльн) пейзаж, обращенный в магический ландшафт, в иллюзорно-отчетливый сновидческий образ, находящийся по ту сторону обычной действительности, словно пронизан токами того «духовного электричества», о котором говорил Андре Бретон. В «Равновесии» (1928, частное собрание, СПб) Владимира Стерлигова, относящемся еще к концу 1920-х годов, супрематизм встречается с сюрреалистическими импульсами: супрематические формы здесь странно безвольны, «мечтательны» и подчиняются не физическому, а духовному магнетизму, композиция расфокусирована, пространство, в отличие от «крестьянских картин» Малевича, связано не с внешним (Вселенная, Космос), а с внутренним миром (образы памяти, сна).

Увлечение сюрреализмом заметно и в творчестве художника Льва Лапина, соприкасавшегося с «кругом Малевича»[26]. Нельзя не вспомнить в этом контексте и об Иване Клюне, группа работ которого начала 1930-х[27] отмечена, по его собственным словам, переходом к «формам случайным, непосредственным, неясным»[28]. Прямые линии уступают здесь место извилистым, жесткие квадраты и треугольники вытесняются эмоционально «заряженными» фигурами сложной кривизны, а иногда и вовсе зыбкими, неправильными, мягкими, словно трепещущими, формами, пришедшими из сна или воображения.

Несколько позже, в 1940-х годах, значимый сюрреалистический эпизод случился в творчестве Александра Родченко. Многое в его тогдашней вспышке абстрактной живописи напрямую соотносится с этим художественным феноменом – криволинейные элементы, беспокойные, петляющие линии, обтекаемые формы, импровизационный, почерковый рисунок. Некоторые произведения даже бытовали с названием «Сюрреалистическая абстракция»[29].

Думаю, теперь позволительно утверждать, что сюрреалистическая компонента в конце 1920-х – 1930-х (и даже 1940-х) годах вполне различима в «составе» отечественного художественного сознания[30]. И не исключено, что при другом историческом сценарии именно движение «в сторону сюрреализма» оказалось бы одним из магистральных путей выхода из «чистой» беспредметности, одним из приоритетных вариантов дальнейшего развития.

Александра Новоженова. Уклонисты. Существовал ли в стране большевиков сюрреализм?

Примечание[31]

А. Санчес. Эскиз грима к спектаклю «Чертов мост» Государственного камерного театра (деталь). 1930-е. Бумага, графитный карандаш, акварель, тушь, перо. Театральный музей им. А. А. Бахрушина

В советском искусстве действительно не было сюрреализма – того трезвого, но и радикально шутливого движения, иногда почти механистичной художественной науки, которая формулировала бы свои основания в манифестах и практики которой были бы основаны не на экспромте, а на том результате, что можно было получить в ходе просчитанного эксперимента вроде автоматического письма или игры в «изысканный труп»[32]. Того движения, в основе которого лежало представление о бессознательном – как о чем-то, что смещает и децентрирует субъекта с помощью разных, в том числе изобразительных, инструментов, обнаруживая его причинность по ту сторону «я», задавая вопросы о статусе взгляда, о нехватке, а также об ошибке и автоматизме как о способах получить доступ к тому, что присутствует, но недоступно непосредственно. В советском авангарде не было такого организованного движения, которое не занималось бы субъективным в смысле частного, личного, приватного, а задавало бы вопросы о месте единичного субъекта и его желания, претендовавшие при этом на универсальность: сюрреалистическая революция не была частным делом – она должна была быть следующим шагом или, вернее, единственно верным развитием революции социальной. Это может звучать слишком прямолинейно, но французский сюрреализм, скажем, в версии журнала La Révolution surréaliste занимался критикой буржуазной морали и гуманизма, христианского ханжества и, да, капитализма – и это была одна из самых последовательных его критик.

Для Вальтера Беньямина в 1929 году французские сюрреалисты были единственными, кто как следует понял «Коммунистический манифест». В своем тексте «Моментальный снимок нынешней европейской интеллигенции»[33] он пишет о «профанном освещении»: «Он [Бретон] называет „Надю“ „livre à porte battante“, „книгой с хлопающей дверью“. (В Москве я жил в гостинице, где почти все комнаты были заняты тибетскими ламами, приехавшими в Москву на конгресс объединенных буддийских церквей. Меня поразило, сколько дверей в коридорах здания было постоянно приоткрыто. То, что вначале показалось случайностью, стало для меня чем-то зловещим. Я узнал: в таких комнатах жили члены секты, торжественно поклявшиеся никогда не находиться в закрытых помещениях. Тот шок, который я испытал тогда, должен ощутить и читатель „Нади“.) Жить в стеклянном доме – вот революционная добродетель par excellence[34]. Это тоже некое опьянение, моральный эксгибиционизм, в котором мы очень нуждаемся». Итак, для Беньямина сюрреализм, которого не было в СССР, – это абсолютная прозрачность, залитая светом радикальная открытость, эксгибиционизм.

Тогда что значит утверждать, как это делают кураторы выставки Александра Селиванова и Надежда Плунгян, что сюрреализм в стране большевиков все же был?

Кураторское усилие в этой выставке – самое интересное: ее смысл не в том, чтобы доказать, что в советском контексте существовал аналог западного движения, хотя такая амбиция тут отчасти есть (но тогда легче было бы работать с кем-то, находящимся в прямой стилистической связи с западными сюрреалистами, вроде Казимира Малевича). Скорее это искусствоведческий конструктивизм высококлассного знаточеского толка, выхватывающий неочевидные объекты и не связанных друг с другом напрямую авторов и спрягающий их в неожиданный дискурс, который до сих пор никто не мог себе помыслить в таком виде. Деление выставки на тематические секции типа «Звери», «Бессознательное», «Другой» (другой не в психоаналитическом смысле, а в смысле «иного», жуткого или странного незнакомца), «Праздники» напоминает о стандартной тематической практике, с помощью которой структурируют выставки советского искусства последние пару десятков лет. Но вряд ли кто-то, кроме именно этих двух кураторов, смог бы придумать и собрать вместе конкретно эти объекты: в этом смысле выставка с ее сумрачным, кабинетно-театрализованным оформлением (Селиванова делала и экспозиционную архитектуру) не является «началом исследования», то есть не ведет от наброска к чему-то большему; она сама по себе – законченный, раньше не существовавший объект, в большей степени конструкция, чем документальное свидетельство ранее не учтенных практик, констелляция, кристаллизовавшаяся только в кураторском взгляде, – в этом ее лимиты, но и ее удача.

Те же авторы и объекты, не образующие реального исторического круга или движения (если не считать членов ОБЭРИУ), могли бы быть легко подверстаны к другим дискурсам 1930–1940-х годов – неоэкспрессионистскому и неосимволистскому, соцреалистическому и иным, но на выставке вещи и фигуры художников и поэтов связываются в измерение неартикулированного и не сознающего себя «сюрреализма», существующего как бы органически, в виде криптопрактик и маньеризмов, чаще индивидуальных, чем групповых, в виде мутаций на фоне или в стороне от публичного дискурса социалистической сознательности. Здесь уже содержится проблема: ведь работы многих авторов, от скульптора Айзенштадта до Лабаса с Плаксиным, можно было бы читать как версии реализмов 1920–1930-х годов, крайне разнообразных и действительно зачастую маньеристичных, но отзывающихся на текущую ситуацию, а не эскапистских.

Но тот непроявленный сюрреализм – в том виде, в котором его выводят кураторы, – можно было бы назвать диссидентствующим и демобилизационным. Понимание, что такое сюрреализм, здесь либеральное – как право на приватную художественную практику перед лицом тотальной мобилизации; право уйти в тень, когда все залито солнцем; право оставаться в комнате за закрытой дверью.

Можно попробовать реконструировать позиции, из которых исходят кураторы, собирая свой несколько диссидентский сюрреализм: можно (грубо) предположить, что их концепция возникает в противопоставлении какому-то «господствующему» дискурсу, скорее всего, общему дискурсу индустриализации и вторящему ему производственническому авангарду. Последний требовал от субъекта добровольного выхода в публичное поле и подчинения своих психических сил общественному производству, подразумевавшему полную сознательность и самоконтроль, – отсюда возник тот самый миф о производстве нового сознательного человека, который так пугает славистов своей кажущейся тоталитарностью. Но вместе с тем именно в этом производственнический авангард, искавший способ преодолеть нехватку в неотчужденной и безэнтропийной экономике социализма и при этом признающий течи и просветы в этой экономике, ближе к сюрреализму с его теорией нехватки и отброса в экономике капитализма. По сути, это две стороны одной медали. Тот сюрреализм, который выведен кураторами на выставке, проходил относительно этих двух дискурсов по касательной.

Индустриализация и дискурс первых пятилеток, с которыми совпадает по хронологии большинство представленных на выставке работ, требуют в придачу к сознательности и верности общественному строительству еще и полной самоотдачи – то есть без остатка мобилизуют силы субъекта на дело построения общественного блага. Но вместо того, чтобы ставить вопрос о бессознательном и экономике субъекта в новой системе производства, «сюрреализм», получающийся у кураторов, противопоставляет полной сознательности (которую многие, впрочем, понимают как идеологический гипноз) не вопрос о бессознательном, как это делает французский сюрреализм, а скорее декадентскую несознательность.

Короче, сюрреализм тут понимается как уклонизм, отказ от участия в мобилизации. В экспозиции приведены цитаты из статьи Максима Горького «Война сорнякам»[35], где он призывает бороться с паразитизмом: «Наверное, вслед за всесоюзным походом против сорных трав будет объявлен такой же поход против крыс, мышей и прочих грызунов, уничтожающих огромное количество зерна и пищевых продуктов». Бесполезные растения и животные противопоставлены полезным, и ясно, что от бесполезности до вредительства один шаг, но является ли отказ от производства пользы достаточно веским основанием для того, чтобы говорить о сюрреализме как о способе указать на то, что находится по ту сторону блага? Скорее, нет, и сюрреализм, сконструированный тут, синонимичен уклонизму, борьбе за право на приватное торможение за закрытыми дверями. Этот сюрреализм выглядит как заявка на право чудить, на макабр, на выращивание плесени в своем углу, на право галлюцинировать свой маленький кошмар в комнате с задернутыми шторами, не поддаваясь на солнечный зов.

Так, сумрачная картина «Читающий журнал» Ростислава Барто представлена своего рода антиподом «Рабкора» Виктора Перельмана: у кураторов выходит, что человек ослабший, погруженный в себя, не включенный в публичные дебаты, буквально ушедший в тень, – это и есть сюрреалистический субъект. Тут возникает связка между ужасной реальностью, например, репрессий и позицией художников-уклонистов – впрочем, уклон при этом может быть не только уклонением от мобилизации, но и уклоном стилистическим, как у Меера Айзенштадта в его «Трактористе», скульптуре, открывающей выставку. На плече у него трактор, и экспликация сообщает, что он ползет по плечу как улитка, но можно было бы прочитать это как работу с пространством: маленький трактор находится далеко, но в скульптуре планы слипаются, и работа с пространственными планами и наслоениями в духе пластических упражнений ВХУТЕМАСа – это то, что, вообще-то, интересует этого скульптора. Айзенштадт работал во вполне себе производственной тематике – его можно было бы включить в любой обзор реализмов 1920–1930-х годов. Его маньеристическая версия неоклассики (по сути, его интересует синтетическая монументальность в оформлении социалистического пространства) не противоречит исканиям самых разнообразных левых художников, скульпторов и архитекторов. Но кураторам удается включить его в совсем другой контекст.

Темное и ужасное – не синонимы: как работать со связью репрессивной реальности и зловещих или просто чудаковатых мирков? Маленькие ужасы и забавы обэриутов и других участников выставки нельзя сделать «зеркалом репрессий». Этот макабр – не страшный и даже не трагический. Да, это действительно заявка на право разводить своих личных пауков, вертеть куклы из фантиков, право на торможение в момент общего воодушевления, право остаться дома и не выходить. Но переживать жуткое и читать или смотреть на что-то пугающее – опыты совсем разного порядка, об этом писал Фрейд в своем очерке «Жуткое» (1919). Полумрак выставки с завораживающим изогнутым занавесом создает именно такую атмосферу домашнего театрика ужасов, где-то между кабинетом и детской. Именно поэтому выставка становится чистым наслаждением: в самих работах нет жуткого, жуткое переживается только в жизни, и оно связано не с воображаемым – не со страшной маской, не с темной комнатой, не с ожившей куклой, не с необычным, – а с повторением, совпадением знаков, с разрывом в обыденности, в которой появляется проблеск реального.

Сюрреализм, который удалось синтезировать Плунгян и Селивановой, театрализован и неоклассичен – особенно в его петербургской составляющей. Николай Акимов, Владимир Конашевич, Хармс с Порет и другие участники погружены в свою игру, и основа ее – тонкий пассеизм, набор петербургских культур, в которые они эскапистски играют в комнатах, в театрах и в парках; вспоминаются «Мир искусства» и волшебный фонарь, который смотрели маленькие Бенуа[36] в своем счастливом дореволюционном доме. Конечно, дом, где делают свои живые картины обэриуты, – это не дом благополучных Бенуа. С другой стороны, эскизы к оформлению парка имени Кирова в 1937 году – прелестная руина, с большим вкусом стилизованный карнавал на фоне репрессий – это именно мирискусническая неоманьеристическая традиция, а не сюрреализм как радикальная практика выставления напоказ и распахивания дверей.