«Женитьба» Анатолия Эфроса

УДК [792.09(47-25)Театр на Малой Бронной](091) "1975"

ББК 85.334.3(2-2Мос)6-68Театр на Малой Бронной-06

К37

Елизавета Кешишева

«Женитьба» Анатолия Эфроса / Елизавета Кешишева. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Театральная серия).

Легендарный спектакль «Женитьба», поставленный Анатолием Эфросом в 1975 году в Театре на Малой Бронной, – признанный шедевр театрального искусства второй половины XX века. Автор предлагает проследить историю создания спектакля: от возникновения замысла – через репетиции – к премьере, чтобы понять, как это было сделано, но что еще важнее – зачем. Эта книга – об открытии новых театральных смыслов в известной пьесе Гоголя, о режиссерской трактовке, сделавшей этот спектакль культурным феноменом, неотделимым от общественного и эстетического контекста своего времени. Центральная часть исследования – реконструкция спектакля, восстановленного по различным материалам: режиссерскому экземпляру, рецензиям, музыке, фотографиям, отрывкам репетиций, дневниковым записям режиссера, пометкам на полях пьесы. С помощью документов и театроведческого анализа в книге воссоздается образ спектакля по фрагментам, вновь складывающихся в воображении читателя – в художественное целое.

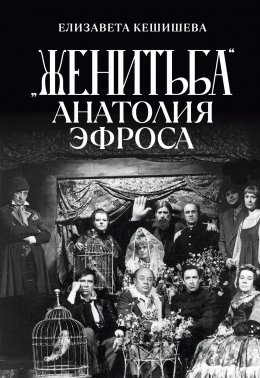

На 1-й ст. обложки: Основной состав спектакля «Женитьба». М. Козаков, Н. Волков, А. Дмитриева, О. Яковлева, Л. Броневой, Д. Дорлиак, Л. Дуров, К. Глазунов, А. Ушаков, В. Майорова, М. Андрианова. Фотограф: В. Плотников. На 4-й ст. обложки: Первый монолог Подколесина. Н. Волков. Фотограф: М. Гутерман; Сцена женихов. Л. Броневой – экзекутор Яичница. Фотограф: В. Плотников; Кочкарев. М. Козаков. Фотограф неизвестен. Домашнее собрание Д. Крымова; Монолог Жевакина. Л. Дуров. Фотограф неизвестен. Домашнее собрание Д. Крымова.

ISBN 978-5-4448-2857-1

© Е. Кешишева, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, макет, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Посвящается моей бабушке Этери Мерябян

Предисловие

Как «ошинелили» «Женитьбу», или Несколько слов в честь режиссера Анатолия Эфроса

Анатолий Смелянский

Режиссер Дмитрий Анатольевич Крымов попросил прочитать рукопись молодого историка театра Елизаветы Кешишевой (она же Лиза), которая решила восстановить легендарный спектакль Анатолия Эфроса «Женитьба». Рекомендация сына Эфроса сопровождалась фразой, которая впечатлила: «Ощущение такое, как будто присутствуешь на премьере в Театре на Малой Бронной в 1975 году».

Были некоторые личные обстоятельства, которые подвигли быстро освоить рукопись. Реконструкция спектакля – это как раз то, чем я сам когда-то занимался. Трудности Лизы Кешишевой c «Женитьбой», которую она не могла видеть в 1975 советском году, были того же рода, что у меня с «Днями Турбиных», портрет которых я впервые пытался воссоздать в середине 60-х. В случае эфросовской «Женитьбы» у меня было одно поколенческое преимущество: именно в марте 1975-го я перебрался из города Горького в Москву и с помощью моей коллеги – завлита и оруженосца Эфроса Нонны Скегиной оказался на премьере «Женитьбы». Спектакль не только видел, но не раз его портретировал во всех доступных мне жанрах, включая телевизионный.

Представляя работу Елизаветы Кешишевой, попробую расширить рамки вступительной статьи. Надо хотя бы пунктирно прочертить судьбу Анатолия Эфроса «до» и «после» «Женитьбы», чтобы понять место спектакля во времени и пространстве той страны, в которой мы жили. В этих «до» и «после» будут неизбежные лирические отступления, можно им верить или нет, но стоит приобщить их к делу.

Начиная с премьеры «Женитьбы» в марте 1975 года вплоть до скорбного для российского театра 13 января 1987 года мы существовали с Анатолием Васильевичем Эфросом в параллельных сюжетах. Он – в Театре на Малой Бронной, а потом на Таганке, я – в ефремовском МХАТе. Дважды мы пересекались в общей работе, над «Тартюфом» и «Живым трупом». Сообщаю это для сведения будущих реконструкторов.

Лиза Кешишева с порога выставила дисклеймер: «Реконструкция спектакля на сцене – заранее проигранное дело. Реконструкция спектакля на бумаге уязвима во многих отношениях. В театре Эфроса интонация – смыслообразующая категория».

Тем не менее историк театра решилась восстановить именно эту интонацию. Все необходимые материалы выложила, разнородные свидетельства учла, возможные претензии предупредила. Она приступила к реконструкции, когда многих замечательных актеров, игравших в «Женитьбе», уже нельзя было расспросить. Ушли «смыслообразующие» Николай Волков – Подколесин и Лев Дуров – Жевакин, нет Михаила Козакова – Кочкарева, нет Леонида Броневого – Яичницы и Антонины Дмитриевой – свахи. Спектакль на пленку не снимали, только небольшие фрагменты. Лиза Кешишева представила в полном объеме записи репетиций «Женитьбы», сделанные по живому следу Мариной Зайонц. И не прогадала. Записи оказались на редкость информативными. В них – основные интонации спектакля.

Марина работала тогда в Театре на Малой Бронной и свои тетрадочки предложила мне просмотреть осенью 1979 года. Я был занят подготовкой книги под названием «Наши собеседники», там была глава, посвященная Гоголю и его интерпретациям в ХХ веке, в том числе у Г. Товстоногова, Ю. Любимова и А. Эфроса. Вчерне я уже набросал портрет эфросовской «Женитьбы», оставалось навести глянец. Прочитав записи, я был поражен. Там не было никакого «театро-ве-де-ния». В первозданном виде живая ткань будущего спектакля.

Эфрос и его актеры пробовали варианты, примеривались и медленно, на ощупь пробирались к неизвестному финалу. План дороги, теперь бы сказали GPS, был исключительно в голове режиссера, и маршрут был не прямой, а на манер той самой изогнутой проволочки, которую он поминал всякий раз, когда говорил о замысле спектакля.

В записях видно: режиссер всегда на ногах, рядом с актерами, не только подсказывает, но и показывает. Он задумал этот спектакль в больнице, после инфаркта, ему нужен был эликсир жизни. Конечно, он шел от «всего автора» и потому не раз напоминал актерам, что «они все здесь то Гоголи, то персонажи». Он закреплял реперные точки: именно в этих точках смехотворные женихи обретали глаза и душу Гоголя и обращали недоуменные жалобы в небеса. «Темно, чрезвычайно темно… Уму непонятно» – это ведь было подарено не Гамлету, а плешивому матросу Жевакину, которого играл Лев Дуров. Сходный интонационный курсив Эфрос обнаружил в открывающем пьесу монологе Подколесина – Николая Волкова: «Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится…».

«Шутки, свойственные театру» подчинились иной художественной цели: режиссер «ошинеливал» самую веселую пьесу русской классики.

Марины Зайонц давно нет на свете. В своей постсоветской жизни она стала успешным театральным критиком, принимала участие в публикациях эфросовских текстов и книг о нем. Работала в хороших изданиях, активно участвовала в работе фестиваля «Золотая маска», отбирала спектакли для Чеховского фестиваля, который раз в два года проходил в той Москве. Под Рождество 2010 года отправилась во Францию, пошла на представление конного театра-цирка «Зингаро» под руководством Бартабаса. И там, в Париже, в канун Нового года впала в кому. «Это был анафилактический шок, аллергия на лошадей. Знала, что у нее аллергия на лошадей, но ей нравился театр Бартабаса».

Так написал тогда ее друг, театральный критик Глеб Ситковский.

Вслед за публикацией записей репетиций 1974–1975 годов прошлого века Лиза Кешишева прямо встык предлагает свою реконструкцию «Женитьбы». Это образцовая во многих отношениях работа. Использованы наиболее содержательные театральные рецензии, режиссерский экземпляр пьесы, технические сведения помощника режиссера, сохранившаяся музыкальная фонограмма и т. д. Пространство смысла все время расширяется, пульсирует, втягивая в себя всю отечественную «гоголиану». Реконструктор выходит за пределы спектакля, пытаясь понять, каким образом водевильный сюжет возрастает до такой значимости, что наше ухо уже не режет название книги – «„Женитьба“ Анатолия Эфроса». Как не режет «Чайка» Станиславского, «Ревизор» Мейерхольда, «История лошади» Товстоногова или «Гамлет» Любимова. Это всегда такой случай, когда режиссер становится соавтором обновленного смысла пьесы, которую он взялся интерпретировать.

Реконструктор «Женитьбы» Эфроса представляет работу режиссера на фоне большого времени. В том числе советского. В последнем случае она не пользуется избитыми определениями. Обходит, например, слово «застой». Лиза в эпоху застоя не жила, воздухом его не дышала. Она выбирает другие слова и понятия.

«На месте рухнувших надежд образуется зияющая пустота. Из времени извлекается стержень идей, ничем не заменяясь. Заканчивается одно время, другое – не может начаться. Одной из главных тем этой поры станет драма прощания с иллюзиями. Эта тема объединит и роман Гончарова, и спектакль „Современника“, и значительную часть драматургии и прозы 1970-х годов, и множество фильмов этой поры, и, что важно для нас, – „Женитьбу“ Эфроса. Анатолий Васильевич все реже обращается к современной драматургии, уходит от прямой публицистичности, сиюминутной проблематики, создавая спектакли, в которых, по выражению Майи Туровской, „сам воздух был болен“. Заканчивается „легкий“ Эфрос».

Попробую прокомментировать метафору «больного» воздуха и «легкого» Эфроса.

Премьера «Женитьбы» в марте 1975 года – это, если хотите, «акме» Анатолия Эфроса, вершина его духовного и профессионального развития. В жизни режиссера был «подземный», мало кому известный опыт работы в Рязани. Там он поставил 9 спектаклей, еще при Сталине! Потом в очевидном синхроне с тем, что происходило после смерти «кремлевского горца», резкий взлет в режиссерской судьбе. Эфрос возвращается в Москву. Центральный детский театр, Мария Кнебель. Новая публика и другие возможности. Какой воздух? Свежий, сквозной, иногда даже светящийся. Оттепель.

10 лет в детском театре. 24 спектакля. Много проходных. Но есть счастливые открытия: «В добрый час», «В поисках радости», «Друг мой, Колька». Там же первый опыт сценической трактовки «Женитьбы». Вслед за этим – резкий поворот сюжета. Московские власти совершают поступок: в 1963 году Анатолию Эфросу дают возглавить Театр имени Ленинского комсомола, а вахтанговскому актеру Юрию Любимову несколькими месяцами позднее – заброшенный Театр на Таганке, недалеко от тюрьмы.

В середине октября 1964 года без всякого кровопролития выводят на пенсию «волюнтариста» Н.С. Хрущева. Послесталинская движуха. Коллективное руководство и никакого расставания с иллюзиями.

Эфрос осваивается в пространстве театра, который носит имя Ленинского комсомола. Его это имя не смущает. На афише появляется Эдвард Радзинский, в его пьесе «Сто четыре страницы про любовь» дебютирует Ольга Яковлева. В «Чайке» она – Нина Заречная. Текст переосмысливается кардинально, репетиции «Чайки» записывают для себя, не для истории две молодые поклонницы режиссера – театроведки Н. Пляцковская и И. Сидорина. Записи очень толковые. Из записей видно, что́ волнует Эфроса в Чехове: «Мы будем играть с точки зрения Треплева, но не Треплева в пьесе, а Треплева в сегодняшней жизни».

Будущее бросает свою тень перед тем, как войти? В случае Эфроса безусловно. Вслед за «Чайкой» он ставит булгаковского «Мольера». Там богоданного короля Людовика XIV играет вальяжный красавец Шура Ширвиндт. Король то одаривает комедианта возможностью застелить королевскую постель, то спокойно разрешает «кабале святош» попугать Мольера до полусмерти в мрачном подвале. Приз заключается в том, чтобы дерзкий талантливый актер мог «служить к славе царствования».

«Драма прощания с иллюзиями» была в сюжетах пьес и спектаклей, но в реальной жизни самых талантливых людей 1970-х годов была иная драма. Им предлагали ясный выбор.

«Мольера» на исходе 1966 года я успел увидеть, Нонна Скегина осчастливила контрамаркой. В антракте она же сообщила, что «Толю» (для нее он был Толя) вот-вот уволят, но разрешат работать в Театре на Малой Бронной и взять с собой 10 человек.

Фактически его отправили в мягкую ссылку очередным режиссером. Под наблюдение.

Эфрос начинает с «Трех сестер». Этому хрупкому, мрачному, открыто исповедальному спектаклю уготована короткая жизнь. «Трех сестер» осудили на специальной коллегии Министерства культуры СССР. Для помпы позвали несколько стариков Художественного театра. Они выполнили поручение.

Застой просачивался в жизнь, как просачивается дурной воздух. Очередной режиссер Театра на Малой Бронной спасался от удушья. Лиза Кешишева права, он уходит от современной драматургии и прямой публицистичности. Он приникает к мировой и русской классике: «Ромео и Джульетта», «Брат Алеша» (по розовской адаптации «Братьев Карамазовых»), «Дон Жуан», «Женитьба», «Отелло», «Месяц в деревне», наконец «Дорога» (по «Мертвым душам»). Это не «легкий Эфрос», это возможность на десять лет прильнуть к персональному источнику кислорода. Когда «болен воздух».

Оказавшись на Малой Бронной, он попробовал в символическом 1968 году «ошинелить» даже А. Корнейчука с его «Платоном Кречетом». В памяти осталась одна из фирменных эфросовских интонаций, которую он подарил сердобольной медсестре. Повернувшись к зрительному залу, с большими паузами, младший медработник вспоминала далекую Гражданскую и как там белые и красные истребляли друг друга. Несколько раз актриса интонировала фразу, которая запала в душу на десятилетия: «И вот когда вся медицина ушла…».

«Вся медицина» в 70-е не ушла. Режим устоялся, упрочился, стал более или менее предсказуемым. В 1966 году закрывают спектакль Эфроса «Мольер», а в 1973 году на Центральном телевидении выходит его телефильм «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», рассчитанный уже не на зал Театра имени Ленинского комсомола, но на всю страну. Потрясающий Юрий Любимов в заглавной роли, рядом с ним Александр Ширвиндт, и Валентин Гафт, и Лев Дуров, и Ольга Яковлева, конечно. У себя в Театре на Таганке в 1971 году Любимов с Давидом Боровским предъявляют «Гамлета» с Владимиром Высоцким. Мощные работы разных режиссеров аукаются друг с другом. В Москве «Гамлет» и «Женитьба», а в Ленинграде в том же 1975-м «История лошади» («Холстомер») с Евгением Лебедевым. В 1976 году Олег Ефремов выпускает «Иванова» с Иннокентием Смоктуновским – спектакль, пропитанный «больным воздухом» чеховской России. В 1978 году Анатолий Васильев «интонирует» предреволюционную пьесу Горького и вызывающе подчеркивает на афише свой выбор: «Первый вариант „Вассы Железновой“». За несколько месяцев до «Вассы» на Таганке представляют сценический вариант «Мастера и Маргариты». Газета «Правда» приветствует премьеру статьей на полполосы с невиданным для партийного официоза заголовком: «Сеанс черной магии на Таганке». Любимов там один раз величается даже «мастером». С чего бы это?

1 августа 1975 года 35 мировых стран, в том числе Западная и Восточная Германии, подписывают Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там стоит подпись Леонида Ильича Брежнева. Акт называют триумфом советской дипломатии. Слово «застой» еще никем не используется, зато в частотный словарь времени на несколько лет входит «разрядка напряженности».

«Разрядка» приходит и в искусство. В середине десятилетия начались празднования и фейерверки. Юрий Петрович Любимов вспоминал, как ему в Кремле в юбилейном (и для него лично, и для революции) 1977 году вручали орден Трудового Красного Знамени. Прильнув к уху режиссера, старейшина Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов шепнул: «Тут у нас, когда обсуждали, предлагали дать тебе орден Боевого Красного Знамени».

Олег Ефремов получал свое Красное Знамя в том же 1977-м из рук самого генсека. Программа «Время» показала в 9 вечера, как Олег Николаевич, получив награду Родины, пригласил вождя во МХАТ. Леонид Ильич засмущался, вспомнил жену, что, мол, давно в театрах не бывали, а Олег мгновенно подхватил реплику и, улыбаясь фирменной улыбкой, ответствовал: «Ловлю вас на слове! Приходите с женой».

Анатолию Васильевичу Эфросу в 1976 году выдали по случаю пятидесятилетия звание заслуженного деятеля искусств. Ни трудового, ни боевого красного знамени ему не предложили. Он был в другом списке.

Застой был общим, но ситуации крупнейших режиссеров сильно разнились. Изъяв Эфроса из Театра имени Ленинского комсомола с поста главрежа, власть фактически избавила его от той ответственности, которую предполагало официальное положение. Ему не надо было играть роль государственного режиссера и подписывать письмо против А. Солженицына, как это вынужден был сделать Георгий Товстоногов. Он не должен был соответствовать образу официально утвержденного диссидента, который навязали Юрию Любимову. Ему даже не нужно было ставить спектакли к революционным и партийным датам, как Олегу Ефремову. Им, в сущности, пренебрегли и оставили только одну возможность – заниматься искусством.

Он им и занимался. В конце 70-х подступило удушье.

Лиза Кешишева родом из «лихих 90-х» и потому опоздала на премьеру «Женитьбы», а я, из «сороковых, роковых», прозевал репетиции А. Эфроса. Восполнил пробел в начале 1980-х, когда приглашенный режиссер Эфрос начал репетировать у нас во МХАТе комедию Мольера «Тартюф». Он стал заглядывать в завлитовский кабинетик, я же с огромным интересом стал заглядывать на его репетиции. К началу 80-х заниматься искусством в Театре на Малой Бронной Эфросу стало трудно. Он разочаровался в своих актерах, счастливая театральная семья явно разваливалась, началась выясняловка, страсти выбросились в прессу. Как ни парадоксально, в державном МХАТе он дышал спасительным кислородом.

Репетиции в филиале МХАТа записывала сотрудница музея Ольга Полозкова. Приведу короткое письмецо Эфроса, от руки, которое режиссер передал тогда в Музей Художественного театра:

«Я прочитал записи репетиций спектакля „Тартюф“, и они показались мне точными. Они хорошо отражают, на мой взгляд, все то, что на репетици[ях] происходило. Работа шла без лишних слов, иногда мы ограничивались только короткими репликами, т.к. хорошо понимали друг друга. Это как раз хорошо отражено. И все существенные объяснения, которые я делал в основном коротко, – тоже запечатлены в этих записях.

Так что читал я их с интересом.

С уважени[ем],

Эфр[оc]».

Воспроизвожу текст в том виде, в каком он хранится в музее, с недописанными словами. За этим «Эфр» есть, мне кажется, какая-то смертельная усталость. «Работа шла без лишних слов» – надо бы над этой фразой тоже поставить нотные знаки. Помню репетицию, в которой Эфрос без лишних слов проиграл перед актерами целый акт «Тартюфа». А там сидели и смотрели на него восхищенными глазами Слава Любшин, Саша Калягин, Настя Вертинская, Юра Богатырев, Ангелина Иосифовна Степанова…

А. Калягин вспомнит, как этот «Эфр» пришел во МХАТ в момент разлада со своими актерами на Малой Бронной. С прицельной актерской точностью излагает, что значит репетировать с Эфросом. «Я записывал все его замечания по Оргону. Эфрос говорил: „Оргон как бы выбегает“. И я записывал: выбегает. Потом он через два дня приходил на репетицию и говорил: „Нет, наоборот, Оргон не должен выбегать, он должен мрачно выйти, он же долго думал над тем, кого с кем женить, как Тартюфа задержать и привлечь“. Я стирал то, что он говорил два дня назад, и записывал поверх новое его решение. А потом опять все менялось. <…> Он мучил нас как-то очень весело, а мы непринужденно и весело мучились. И любовались друг другом».

И еще одно важное наблюдение на тему принципиальной разницы психологии актера и режиссера, играющего и показывающего: «Один раз в сложный момент, когда у меня не получалась сцена, я просто буквально повторил его показ. Тогда Эфрос, отведя меня в сторону, сказал: „Саша, не пытайтесь никогда меня показывать. Вы меня не переиграете. Нет ни одного актера, который меня бы переиграл. Я показываю лучше всех“. И добавил: „Даже Дуров меня не может показать“».

Эти наблюдения можно было бы занести в какой-нибудь учебник по психиатрии, если б мы не знали, что это главный секрет актерской и режиссерской профессии.

«Репетиция – любовь моя» – название первой книжечки А. Эфроса, которая вышла осенью 1975-го, счастливого для него года. Он там впервые открывает перед публикой свои секреты. В духе «Моей жизни в искусстве», то есть без всяких котурнов.

В воздухе театра, в воздухе страны бродили тревожные флюиды. Второй спектакль А. Эфроса на основной сцене МХАТа назывался «Живой труп», радости особой он ему не принес. Продолжалась третий год афганская сага, которую было принято не замечать. Потом пошли с небольшими интервалами траурные марши. Про третий «живой труп» Юрий Любимов высказался из-за бугра: «Константин Устинович Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей».

Именно тогда московские власти устроили ловушку: одного выслать из страны, а другому сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Перед тем как встретиться с труппой Театра на Таганке, Эфрос пришел к Ефремову. Когда он вышел от О. Н., мы подошли к лифту на пятом этаже, и Анатолий Васильевич без всякого интонационного курсива, буднично сообщил совет Олега Николаевича: «Толя, актеры – это банда, с ними надо договариваться». Не договорился.

Все остальное хорошо известно. 13 января 1987 года в Театре на Таганке прощались с главным режиссером. Он продержался в этой расстрельной должности меньше трех лет. Знаю со слов общих друзей, что Олег Ефремов, только что поделивший огромную труппу МХАТ СССР имени Горького, в голос плакал.

Дальние последствия этой «ловушки» – сюжет для другой реконструкции.

Трагедия для райка

Театр среди других искусств в наибольшей степени неотделим от времени, и воздух, в котором он рождается, – один из существенных элементов художественного целого.

С какой целью можно извлекать замечательное театральное произведение из его времени и поверять настоящим? Зачем спустя почти полвека собирать по клочкам, припоминать, окликать спектакль «Женитьба» режиссера Анатолия Эфроса, поставленный в 1975 году в Театре на Малой Бронной?

«Женитьба» Гоголя – особенная пьеса, диапазон трактовок которой вместил все мыслимые театральные жанры, где на одном полюсе – фарс, на другом – трагедия.

«Женитьба» Эфроса – один из важнейших спектаклей второй половины XX века, в котором была предельно выражена драматическая глубина пьесы Гоголя. Так, что пьеса, впервые опубликованная в 1842 году, приобрела остросовременное звучание. Так, что открытия, сделанные Эфросом в трактовке этого классического текста, изменили взгляд на комедию Гоголя и способы ее ставить. Путь от замысла «Женитьбы» – через репетиции – к спектаклю – тема этой книги.

В настоящем между тем немало интересного, и современный театр во всем неохватном разнообразии своем требует внимания, наблюдения, объяснения. Но чего требует спектакль, поставленный без малого полвека назад? Что не успели сказать о нем современники?

Реконструкция спектакля на сцене – заранее проигранное дело.

Реконструкция спектакля на бумаге уязвима во многих отношениях.

Едва ли она способна во всей полноте передать интонацию постановки, музыку речи. В театре Эфроса интонация – смыслообразующая категория.

Интонацию приходится воображать, собирать по обрывкам-отрывкам записанных минут спектакля, прислушиваться к ней сквозь напечатанные тексты рецензий. Мучительно «припоминать» ее, как некогда услышанную мелодию, безнадежно затертую памятью, когда от нее осталось только смутное ощущение, тон, характер.

В реконструкции документ и интуиция уравнены в правах. Реконструкция утверждает и предполагает одновременно.

Но странно было бы браться за дело, лишенное всякого смысла. Есть у реконструкции, разведенной со спектаклем на большую временную дистанцию, и преимущества по отношению к сиюминутным откликам.

Исторический взгляд позволяет увидеть театр Эфроса как единый, разбитый на главы-спектакли текст, где сохраняется логика переходов. Текст, в котором есть начало, конец, и одна из главных кульминаций – «Женитьба».

Дистанция позволяет распутать клубок внутренних связей автора и его произведения, режиссера и автора, времени и режиссера, чтобы бережно смотать его вновь – в портрете спектакля.

Разговор о прошлом из настоящего дает возможность разглядеть спектакль в контексте эпохи, которой он принадлежит, где «шум времени» аккомпанирует мелодии актерских интонаций.

Дистанция, отстранение, взгляд со стороны дают возможность разглядеть явление в подлинных его пропорциях.

Но речь идет не только о непрерывной линии режиссерской мысли, идущей от спектакля к спектаклю. В ткани спектакля спрятано множество такого рода нитей: драматургия литературных поисков, история жизни идей, переклички культурных мотивов.

Например, мотив несостоявшейся свадьбы.

«Женитьба» у Гоголя, «Свадьба Кречинского» у Сухово-Кобылина, «Свадьба» Чехова – женитьбой не заканчиваются. Впрочем, тема эта легко обнаруживается и там, где ее не предлагает заглавие. Мотив несостоявшейся свадьбы станет одним из лейтмотивов драматургии Чехова. Русская литература вообще зачарована мотивом неудачи. Почему мотив удачи ей так не близок?

«Но, увы, словно нетопыри прекрасным зданием, овладели нашею сценою пошлые комедии с пряничною любовью и неизбежною свадьбою!» – сетует Белинский на репертуар театров в 1843 году1.

Вернемся к «Женитьбе». Можно ли считать, что спектакль Эфроса – самый ранний опыт серьезного прочтения на первый (и на второй) взгляд сугубо шуточной пьесы Гоголя? Если ограничить историю существования пьесы в культуре сугубо театральными трактовками – суждение вполне справедливо. Но спор о пьесе начинается не в театре. Начало истории трактовок «Женитьбы» обнаруживается в литературной критике, в письмах современников Гоголя, в суждениях о поставленных спектаклях, в философии наконец.

Эфрос в определенном смысле поставил спор о пьесе. Эфрос поставил спектакль, в котором сохранялась эксцентрика комических гоголевских масок, но сквозь них вдруг начинали просвечивать человеческие черты, за узнаваемыми чертами читалась тема, за темой звучала боль.

«Потом „Женитьба“, – об этой комедии, если хотите, я ничего не скажу особенного: написана она в очень тривиальном духе; я видел ее в Москве и, конечно, как знаток и судья строгий в этом деле, нашел в ней много недостатков, но при всем том хохотал до невероятности. Мы ее дадим для райка»2. Так в рассказе Писемского «Комик» обнаруживает себя вполне привычный взгляд на пьесу: «сойдет для райка».

«Театр снова захотел говорить о существенных и важных вещах, пытаясь раскрыть в гоголевской комедии основное зерно гоголевского мироощущения и миропонимания»3 – так пишет Павел Марков о спектакле «Женитьба»4 Юрия Завадского. Впрочем, здесь речь действительно идет о попытке, и спектакль принято считать неудачным.

«Оттого так необычайны и смелы бывали его приемы, оттого так занимательно он играл Кочкарева. Если он и не был трагиком, то он остро чувствовал трагические противоречия жизни, в какие бы веселые внешние формы они ни выливались. Он показывал безысходную тоску жизни, безрезультатно гибнущую энергию „бедных людей“, он играл комические роли в плане гоголевского горького юмора. Нервная сила его игры противоречила привычным театральным подходам, как противоречил им весь внутренний смысл его актерского облика». А это – разбор роли Кочкарева в исполнении Павла Васильева в спектакле Александринского театра5.

«Безысходная тоска жизни» не сойдет для райка. Трудно найти другую пьесу, породившую такую разноголосицу оценок.

Толстой назвал «Женитьбу» пошлостью. Пустяшной «Женитьбой» празднуют 100-летие Гоголя в Александринском и Малом театрах. Достоевский посвятил главному ее герою несколько страниц в романе «Идиот» и, кстати, сам читал роль Подколесина на одном литературном вечере. Подколесина сравнивают с Гамлетом. Ему прочат судьбу Обломова.

Белинский говорит: «Подколесин – это я», и эта горькая самоаттестация повторится затем в устах многих людей. О чем они?

Тема бегства: бегства от действия, от решения, от завершенности – вот смысл, который находят некоторые современники автора в «Женитьбе», заглядывая за первый, очевидный ее комический план.

Тема невоплотимости, мучительного зазора между мечтой и действительностью. Тема, выводящая в богатой галерее Подколесиных прежде остальных – самого Гоголя6.

Итак, один из вопросов, предпосланных книге: действительно ли Эфрос заново изобретал смысл известной пьесы или, вглядевшись, узнавал то, что было в ней изначально? Спектакль 1975 года представляет большой интерес и как высокая точка растущего смысла пьесы.

Многие критики писали о том, что решение этого спектакля – читать не главное произведение автора через всего автора. Здесь будет уместно вспомнить революционного «Ревизора» Мейерхольда 1926 года, открывшего этот художественный метод в истории театральных трактовок Гоголя. Эфрос избирает похожий путь, что наглядно отражается в замысле спектакля, сохраненном книгой «Репетиция – любовь моя»7. Мы убедимся в воплощении этого замысла и на материале самой реконструкции.

Но на большой дистанции открывается еще более широкий смысловой горизонт спектакля: Эфрос читал «Женитьбу» не только через всего Гоголя, но и через плеяду идущих за ним авторов, разрабатывающих непреходящие темы русской культуры. Так, с одной стороны, в один год с «Женитьбой» Эфрос ставит «Вишневый сад», с другой стороны, снимает фильм по «Тане» Арбузова. Три истории, три жанра, три времени – и одна неизбывная тема неудачи, несвершенности.

Тоска по лучшей жизни, тоска по жизни, тоска. Скверность.

Для Эфроса «Женитьба» начинается с подколесинского «Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится», и ключевое тут не «скверность», ключевое «наконец».

Эфрос ставит спектакль про краткий болезненный миг пробуждения, озарения веры в возможность счастья, в победу над скверностью. Вдруг из темноты, привычной глазу, – проблеск надежды на цельность, на смысл, на завершенность.

«Не надо „оводевиливать“ „Женитьбу“, надо ее „ошинелить“», – пишет Эфрос, формулируя замысел будущего спектакля. Это рождает вопрос: почему Эфрос, режиссер трагического склада, вообще берется за комедию? Чем объяснить выбор материала, в котором необходимо преодолевать сопротивление смешного, чтобы говорить о печальном?

И если здесь важен смех, то каков характер этого смеха?

По счастливому стечению обстоятельств «Женитьба» – спектакль хорошо сохраненный. Вместе с тем сам он исчез, по многим свидетельствам, значительно раньше, чем фактически сошел со сцены. Со спектакля очень быстро сошла пыльца, исказилась его интонация, а это значит, что актеры продолжали выходить на сцену в заданном рисунке, произносить тот же текст в тех же декорациях, но уже в другой «Женитьбе».

А «та» сохранилась в подробных записях репетиций, которые будут приведены ниже (автор стенограмм – театровед и театральный критик Марина Зайонц. В этой работе стенограммы публикуются впервые). «Женитьба» сохранилась в рецензиях, благо о спектакле писали много и внимательно8, дневниковых размышлениях режиссера, в экземпляре помощника режиссера с точными указаниями технических деталей постановки. В мизерных по хронометражу, но бесценных отрывках телевизионной записи.

Таким образом, здесь должно случиться своего рода «двойное видение» спектакля: изнутри него самого – в материалах репетиций, размышлениях о будущем спектакле, и снаружи – в реконструкции и критике.

Чрезвычайно интересно также понять природу почти единодушного принятия спектакля как критикой, так и зрителями. Кроме яркости и выразительности формы, кроме точности актерских работ, кроме красоты и тонкости, присущих театру Эфроса имманентно, здесь возникало какое-то болезненно острое попадание в свое время.

Выводя на подмостки гоголевских чудаков, Эфрос заговорил их устами о муке нецельности, фрагментарности человека. О смысловой пустоте, в которую оползают герои спектакля. О смысловой пустоте, в которую оползали 1970-е годы, – годы, идущие длинным постскриптумом к истории больших потрясений, больших трагедий, больших утраченных идей. Годы, из которых было изъято столбовое событие, когда вездесущая ложь перестала верить в собственную целесообразность.

Название одной болгарской статьи о спектакле радует точностью синтаксической конструкции: «Близко до нас». Почему тема пьесы становилась (вопреки необычайности героев, речи, положений) близкой до всех – один из волнующих меня вопросов.

Эта книга построена по принципу многоголосия: прежде всего хочется дать звучать речи самого Анатолия Васильевича, хочется позволить читателю стать свидетелем рождения замысла и путей воплощения его. Дать слово актерам, критикам, зрителям – всем участникам спектакля-события, «Женитьбы». Мне хочется существовать в своем тексте на правах организатора этих речей, участника археологических раскопок, ненастойчивого комментатора.

Но этому введению с массой поставленных вопросов (сочтем эти вопросы обещаниями о содержании книги) уже давно пора и честь знать. Скажу последнее.

В 1975 году «Женитьба» не состоится. «Вишневый сад» будет продан. «Таня» потеряет ребенка.

Но пока – год 1974-й.

Анатолий Эфрос в больнице с инфарктом. Запись в его «больничной» тетради гласит: «Женитьба – шаг серьезный»

Приготовление к «Женитьбе». Обещание праздника

В веселом – ищи грустное? Так, что ли?

Впрочем, а что тут веселого?

А. Эфрос

<л. 1> 135 метров отдать!!!

нитроглицерин

Как жена.

Ставят ли декорации!!

Деньги.

Часы.

Заплатить за лекарства.

Женитьба – шаг серьезный.

Колечки.

Моцарт. Лирическое интермеццо. Средняя часть концерта.

Марш. Русланова9.

Женитьба. Подколесин.

Священник.

Пение.

Поцелуй.

Свадьба.

Монолог10.

Это – странички из дневниковой тетради Эфроса, начатой в больнице. Далее в ней же будет сформулирован замысел будущего спектакля. Именно в этой тетради Эфрос запишет формулировку о том, что «Женитьбу» необходимо «ошинелить».

Невозможно пройти мимо того обстоятельства, что идея поставить комедию приходит Эфросу именно в этот драматичный момент жизни. Критики потом не раз напишут об «экзистенциальности» сюжета спектакля. Но такая философская формулировка, смею предположить, режиссеру не особенно бы пришлась по душе – Эфрос скорее художник нутра, чем интеллектуальной концепции. Очевидно, однако, что мысль о постановке возникает в ситуации некоего жизненного предела, в пограничный момент. Жевакин, говоря об одиночестве, которое, как кажется, вот-вот должно исчезнуть благодаря женитьбе, остаться в прошлом, произносит: «О, смерть, совершенная смерть!» Остальные герои спектакля, слов этих не произнося, но силой тайнописи режиссерского построения играли ту же «предельность» замысла, замысла перемены жизни, ухода от скверности. Играли с таким напряжением чувств, что очевидной становилась безысходность финальной катастрофы. Окончательное прощание с иллюзией счастья. Позже, в 1981 году Эфрос вернется к замыслу спектакля в интервью:

«Я придумал этот спектакль, когда лежал в больнице после инфаркта. Как ни странно, в больнице не хочется думать о мрачных вещах. И я начал перебирать в уме, вспоминать самую веселую пьесу, которую я знаю, – до этого времени я ставил все трагичные истории. Вообще-то я мрачный человек, но в тот момент мне захотелось думать о чем-нибудь веселом. И я подумал, что самая веселая и шутливая пьеса в русской классике – „Женитьба“. И решил, лежа в больнице, продумать ее постановку. Когда же я начал ее читать, увидел, что не такая уж она и веселая. К сожалению или к счастью, не знаю, но классики – люди серьезные. И даже о веселом пишут очень многопланово – за шутейной канвой всегда скрывается достаточно драматичная подоплека. И решил, что сочетание этой драматической подоплеки с видимой шутовщиной даст мне возможность создать интересный спектакль. И что он будет внешне легкомысленно веселым, а по существу драматичным. И я начал фантазировать. Обычно Гоголь воспринимается как сатирик, который высмеивает пороки, присущие обществу, человеку и т. д. А я почувствовал в нем не сатирика, а человека, которому больно за обиженных и который изображает невезучих людей, лишенных счастья, готовых схватиться даже за соломинку, чтобы найти это счастье. Башмачкин из „Шинели“ думает: „Если у меня будет Шинель, я буду счастлив“. То есть это мираж счастья, самообман. Подколесин думает: „Если я женюсь, я буду счастлив; я несчастен, но я женюсь, и все устроится“. Такому очередному миражу посвящена пьеса „Женитьба“. Но счастье, так же как и шинель, как и женитьба, ускользает. Они как миражи: вот видишь их, близко, а потом снова вдалеке, и всё повторяется снова – поймать счастье невозможно. В связи с этой общей мыслью я начал обдумывать образы и почувствовал, что они могут быть созданы нетрадиционно, не так, как их обычно решают»11.

В том же 1981 году в рамках режиссерской лаборатории ВТО Эфрос, так же вспоминая «исходную точку» спектакля, сформулирует мотивацию Подколесина как отчаянное желание вернуть себе потерянное время. «А когда кончается его сон – он прыгает из окна. Философия этой пьесы в иллюзорности». Давайте запомним последнее слово.

Но вернемся в начало спектакля, где «окно» еще закрыто. Ощущение художественного объема в постановке возникало от того, что глубина и тревога серьезных мотивов сочетались в ней с невероятной яркостью, выразительностью формы. В поэтике спектакля сосуществовали два мотива: мотив вездесущей, неизбежной неудачи и мотив возможности счастья. Обещания праздника.

Это обещание праздника, по замыслу режиссера, должно было выплеснуться за пределы сцены. В архиве режиссера есть рукописи, посвященные идее оформления фойе театра в те дни, когда идет «Женитьба».

«Оформление фойе. Кругом что-то относящееся к женитьбе. Подвенечные платья, костюмы, какие-нибудь манекены, целующиеся или идущие под руку. Шампанское, стол к свадьбе (макет в натуральную величину). Кровать того времени, двуспальная с подушками. Фото грудных детей. Мрачные лица неженатых людей. Бобыли. И лица женатых – цветущие красавцы. Мужья и жены наших актеров. Жена Козакова с Козаковым. Холостой Волков12, пока не женатый, чтоб ощутил роль Подколесина… Женские прически того времени и сейчас. Советы: каких завести собак. Что-нибудь очень смешно несовременное. Подвенечные цветы. Выставки. Все шрифтом того времени. Скатерть, вилки, сервизы. Раскрой фраков. Мазь от мозолей. (Гуталин). Разрозненные кусочки оркестров. Там – сидит скрипач и играет. Тут – флейтист. Афиша – шрифт старых объявлений с добавлениями, кроме названия»13.

Всё это, как известно, осталось замыслом. Воплотилась между тем идея афиши спектакля, в которой за перечислением имен артистов следовало приглашение не на спектакль, а на женитьбу, запланированную в Театре на Малой Бронной («вблизи Никитских ворот»).

Далее в книге приводится запись общего замысла спектакля, отраженная также в дневниках режиссера. От этой исходной точки мы проследим историю уточнений, трансформаций и воплощения самых ранних суждений о будущей постановке.

«„Женитьба“ для нашего времени не находка. Она кажется недостаточно смешной, а для серьезного – там вроде бы нет материала. Так или иначе, „Женитьба“ ставится редко. Собственно говоря, почти совсем не ставится. Между тем для того, чтобы пьеса стала интересной публике, мне кажется, не следует долго выяснять, смешная она или не очень смешная. Надо [вытянуть] философию. Не какую-нибудь особенную необыкновенную философию, а понятную, близкую простому человеческому чувству. Точно так же, как в „Шинели“, в „Женитьбе“ – стремление к счастью. Но счастье это, к сожалению, эфемерно.

Обычно Подколесина рисуют тюфяком. И создается возможность жанровой неподвижной картины определенной среды. Отсюда, мне кажется, не извлечешь никакую динамику.

А если „Женитьба“ – стремление к счастью, а нерешительность Подколесина в то же самое время сомнение в том, что счастье – женитьба, то вот все зерно для смешного или не смешного, не знаю, но для настоящей драматической остроты. Впрочем, в нашем деле сказать на вид что-нибудь очень умное – это еще ничего не значит, надо это еще как-то сценически разработать, сценически доказать. Подколесин, стало быть, хочет счастья. „Живешь, живешь, – говорит Подколесин, – да такая, наконец, скверность становится!“

Надо начать с минуты, когда публике стало бы ясно, отчего захотел Подколесин жениться. Надо бы, чтобы стало понятно, что не жениться теперь нельзя! Что весь выход в женитьбе! Надо для публики это начало создать, эту мысль о скверности выразить. Для него, Подколесина, эта мысль созрела, и для публики надо это успеть донести.

Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится.

Публика начинает во что-то включаться, когда перед ней откровение. Вот перед ней человек, который в одиночестве дошел, наконец, до какой-то предельной мысли. Разумеется, каждый живет по-своему, но отзвук того чувства должен дойти. Подколесину скверно и хочется счастья. Возможно, это счастье в женитьбе.

И тогда вдруг начинает казаться, что что-то не сделано, что-то пропущено, что надо дело как-то подвинуть, что спячка – преступна.

И вот вспыхивает ужасающая энергия, никакой он не тюфяк, никакой не лежебока, его энергия беспредельна, она шекспировского наполнения. Он зовет Степана, он кричит Степана, он призывает Степана к действию, он требует самых доскональных ответов, он требует точности, прозорливости в этом деле, которое называется „женитьбой“. Он хочет ощутить это как событие, хочет почувствовать, что это стало достоянием газеты, ему хочется, чтобы это стало достоянием. Это не может не быть достоянием, потому что каждая мелочь вопит о женитьбе, которая будет счастьем!

Значит, надо готовиться, надо что-то предвидеть, предугадать. Надо поднять себя на что-то и поднять Степана и портного. Надо узнать, достаточно ли [поднят] портной, достаточно ли ясно ему и всем, что же с ним происходит!

А потом приходит Кочкарев, мрачная личность. Он тоже знает что-то про скверность, но, к сожалению, женитьба как выход для него не существует, ибо уже женат.

Однако женитьба приятеля как подобный выход, как замена деятельности, как возможность временной наполненности, как спасение от скверности! Женитьба приятеля!

Я сразу мысленно провожу для ясности какую-то линию, хотя бы к концу 1-го акта. Долго, долго бился Кочкарев, чтобы уломать нерешительного Подколесина, а когда уломал – закрутился, завертелся в каком-то радостно-победоносном танце.

Потому что вместо скуки пришло вдруг занятие, пришла радость, пускай пустейшей, деятельности, а вместе с нею можно раскрутить как-то свою энергию, размяться, ощутить подъем. Нужно извлечь наружу эту радость, это ощущение своих возможностей, этот „запах свободы“ и выразить это в каком-то остром, внешнем выплеске, завертеть что-то, закрутить, распоясаться, а потом вдруг, допустим, упасть на колени и завыть страшным голосом или просто охнуть. Потому что выплеск, он знает, временен и абсурден.

В таких пьесах, как „Женитьба“, самое трудное – уловить истинное напряжение хода действия. Ведь для напряжения должна быть серьезная основа, а если на сцене все время какие-нибудь чудаки, то не все ли равно, что с ними будет. Это был всегда концертный номер – как Агафья Тихоновна вытягивает себе женихов. Но стану ли я всерьез ожидать, что станется с этой дурашливой куклой?

Не надо „оводевиливать“ „Женитьбу“, надо ее „ошинелить“. Я не знаю, насколько это может быть внешне смешным и забавным. Но за всякой забавностью должны быть мечты, понятные каждому, и когда они будут рушиться – чтобы всех задевало. Итак, Агафья Тихоновна решила выбрать кого-то из четырех. Чтобы не остановиться на простом шутействе, я предпочитаю сделать крен в другую сторону. Затеять, так сказать, большую игру взамен водевильной. Я включу какую-нибудь напряженную, острую музыку (впрочем, тихую) и устрою сцену действительного затруднения для женщины в таких обстоятельствах, как выбор.

Пускай это воображаемое сопоставление женихов приобретет значение факта, а не пустой игры. Один худой, другой толстый, у одного – развязность, у другого – сдержанность. У одного – нос, у другого – губы. Может быть, как бывает у Брехта, это надо еще и как-то вещественно подкрепить, не знаю.

Не только до головной боли, до сердцебиения Агафья Тихоновна занимается творчеством. Действие надо зарядить покрупнее, и тогда оно покатится правильно.

Но мне все кажется, что я не сказал чего-то конкретного по поводу монолога о женихах Агафьи Тихоновны.

– Вот если бы, – говорит она, и думает, думает, и ходит по комнате, и трет виски себе, и смотрит напряженно, что-то решая, – вот если бы губы Никанора Ивановича, – и опять она ищет, ищет чего-то, выискивает, изобретает, – да приставить к носу Ивана Кузьмича, – наконец, решает она. И ей кажется, что нашла, придумала, но портрет ведь еще не готов, еще столько неясных пятен. Только нужен процесс, а не показуха, чтобы публика вовлеклась.

А в финале пьесы Агафья Тихоновна должна громко и безутешно плакать, потому что планы сорваны и жизни не будет.

Вы скажете – но ведь это комедия. Ну так что же? Само собой.

Кочкарев подслушал монолог невесты и в нужную минуту вынырнул со своими уговорами насчет Подколесина.

Вначале нужно удачно вклиниться, потому что каждому понятно, что тут же последует испуг Агафьи Тихоновны. Так вот, испуг этот надо свести до минимума, потому что дело житейское, понятное, надо только толково и не напористо. Ведь она будет сейчас вскрикивать, ахать, пытаться убежать, так не будь же дураком, Кочкарев, найди подход, будь мужчиной. А потом ему показалось, что дело сделано. И он уже было пошел за Подколесиным в кондитерскую, но только тут невеста стала расспрашивать. А Кочкарев теперь томится, поскольку мысленно уже считал себя победителем. Но настоящий интерес в разговоре снова наступает для Кочкарева. Кочкарев натолкнулся на тему о плевке. Он рассказал, как один знакомый, выпрашивая жалованье у начальника, заработал плевок, впрочем, с последующим повышение жалованья.

Кочкарев таким образом подбадривает невесту. Пускай, мол, плюнут отвергнутые женихи в ответ на ее грубость, но зато уйдут восвояси. Однако если, не теряя задачи, историю о плевке рассказывать, зная, что это произошло с тобой, а не со знакомым, то возникает хороший объем. Так в маленькой сцене – три поворота, каждый из которых что-то скажет о человеке. Пускай повороты контрастны и будто самоотрицают друг друга, тем лучше. Даже самые простые характеры на поверку имеют достаточно сложную психологию.

Пора, может быть, коснуться Яичницы, Анучкина и Жевакина. Хотя „Женитьба“ совсем не шла. Все равно в голове какие-то вульгарные представления о том, будто бы как это было. Почему-то вспоминаются глупые показы молодых актеров, где глупый Яичница выглядит еще глупее, чем сами они. А взрослых артистов и не вспомнишь в этих ролях. Взрослым артистам хочется чего-нибудь посущественнее. Но почему, например, Епиходов – это роль, а Яичница – не роль? А потому еще Епиходов роль, что мы помним в ней Москвина14. А на Яичницу за последние долгие годы Москвина не находится. Но дойдя до слова „Москвин“, хочется бросить все и только вспоминать!

Да Яичница не менее человек, чем Епиходов. И то, что он большой и толстый, не самое главное.

Нет, заела меня эта мысль о Москвине, не выходит! Надо всем бы прививать такое, что ли, драматическое простодушие, какое было у него. И ощущение того, что Епиходов, например, это не „он“. А „я“. Епиходова надо ведь еще выстрадать. А Яичницу что же?

При разборе бросается в глаза, что Яичница перечитывает опись движимого и недвижимого. Но гораздо важнее, мне кажется, что он отпросился из департамента на минутку, что генерал может в любой момент хватиться его и задаст тогда ему такую невесту!

Сватовство – дело для него незнакомое, что за невеста? Понравлюсь ли я, понравится ли она? А еще – генерал за спиной.

А жениться решил ведь тоже от скверности. Но ведь все это надо уметь, все это уже не по возрасту, да и внутреннего спокойствия того нет, чтобы прийти, расположиться, чувствуя себя человеком. А потом эти разговоры о Сицилии, что есть, мол, где-то какая-то Сицилия и что-то интересно узнать про нее, так как ведь всех куда-то всегда манит, но ты экзекутор и над тобой есть генерал, который, возможно, уже сейчас вопрошает грозно: „А где экзекутор, вот задам ему такую Сицилию“. Конечно, в холостяцкой жизни накопились и неприятные, не очень удачные черты характера, но ведь „он“ – это „я“, а попробуй в себе отделить одно от другого.

А время идет, уже пошел 2-й акт, второй час, стало быть, а я еще ничего не выяснил! Кроме меня тут топчутся целых трое, и все на нервах, на нервах, хотя невеста собой хороша и хорошо бы такую в жены, только очень странно ведет себя, а в такой суетне ничего не добьешься. А в результате такой глупый, глупо бессмысленный день прошел. И хотя немного прокричался на свахе, все равно плохое, очень плохое настроение!

В веселом, – кажется, так говорил Станиславский, – надо искать грустное. Впрочем, а что тут веселого? Только что текст смешной.

Надо найти кульминацию. Но куда же она денется, если все мужчины действительно будут желать жениться, а невеста будет действительно хотеть замуж.

Все трудности будут расцениваться всерьез. А возможность неосуществления женитьбы будет расцениваться как возвращение к скверности. Как трудно выпроводить всех лишних женихов, и вот невеста уже влюблена! Только нужно найти широту и мощь этого момента. Чем мощнее и шире этот победоносный момент уже почти видимого счастья, тем страшнее развязка.

Неправда, что даже в очень маленьких людях не просыпается истинный темперамент!

„Какой скромный, – кричит невеста про Подколесина, – и рассудительный!“ Она нашла, наконец, и должна полностью выразить для себя эту находку. „Как приятно с ним говорить!“ – почти стонет невеста, будто только что разговаривала с Сократом. И тут действительно нет разницы. Потому что когда человек влюблен, то он влюблен. „Какой превосходный человек!“ – продолжает невеста, и тут никакой принижающей ее характерности, потому что вера в [честность] Подколесина сделала и ее высокой. Она поверила, она полностью и даже как-то отчаянно выражает это.

„И вот, наконец, – говорит она, – ожидает меня перемена состояния!“»15

Итак, перед нами исходная точка спектакля «Женитьба» 1975 года. Но что, если перелистнуть еще несколько страниц назад и поискать истоки этого решения пьесы? Если увидеть эту точку в обратной перспективе? Из чего вырастает это видение?

Для начала вспомним, что Эфрос уже обращался к «Женитьбе» в 1963 году, будучи режиссером Центрального детского театра. Интересно, что отклики о том спектакле невероятно противоречивы. Хочется привести здесь связанный со спектаклем случай, описанный Эфросом в «Книге четвертой».

«Редко отношения старших и младших в искусстве бывают бесконфликтны. Тут гармонии нет и быть не может. Потом был случай, – это я тоже вспомнил, – когда Завадский в гневе ушел с моей „Женитьбы“ в Центральном детском. В свое время ему досталось за его собственную „Женитьбу“, а теперь что-то очень сильно рассердило его в моей работе. Интересно – что? Я так и не узнал этого, а теперь и не узнаю. Жаль. Возможно, спустя годы он как-нибудь интересно, по-новому объяснил бы мне свою реакцию, и мы бы поспорили или посмеялись вместе. Но я не спросил, а он не сказал. Какими мы бываем самолюбивыми и глупыми в своем поведении! (Разумеется, я говорю это в данном случае о себе.) Я запомнил гнев Завадского, но так и не услышал и не понял его отклика. По молодой заносчивости мы с актерами могли тогда и посмеяться над его уходом. Сейчас я уже не помню, расстроились мы или нет. Но ведь за уходом такого известного режиссера с чужого спектакля скрывалось что-то существенное – собственно, этим своим уходом Юрий Александрович хотел что-то сказать, и это „что-то“, несомненно, было бы интереснее, чем поверхностные газетные рецензии, похвальные или ругательные, все равно»16.

О причине «гнева Завадского» можно строить догадки. С газетными рецензиями все немного проще. Одни говорят о том, что спектакль был легким, радостным и ни в коей мере не был отягощен драматичной подоплекой происходящего. В то же время Б. Асеев в статье «„Существователи“ или „маленькие люди“» видит главный недостаток постановки в «истолковании сатирической комедии как драмы»17. Из другой статьи: «Итак, на сцене фарс»18. Или так: «[в спектакле. — Е. К.] проявляется родословная маленьких комедий Чехова»19. Таким образом, постановку разглядывают одновременно в трех жанрах.

Если считать, что жанр – это некоторый договор между сценой и зрительным залом, то здесь, очевидно, происходит ошибка в коммуникации. В чем ее причина? Возможно, в этом раннем спектакле Эфроса уже проглядывали очертания той, будущей «Женитьбы», но еще робко, неполнозвучно оформлялся замысел, окончательно созревший в 1975 году. Можно предположить, что именно поэтому в спектакле ЦДТ рождается эта жанровая «чересполосица», когда закон произведения не считывается как целое. Подтверждение этой мысли можно найти в статье Б. Евсеева «Возвращение „Женитьбы“»: «И только один эпизод спектакля вырывается за рамки легкой комедийности. Это когда на сцене остается в одиночестве только что изгнанный Агафьей Тихоновной Балтазар Балтазарович Жевакин и произносит, обращаясь к зрителям, свой короткий монолог. То, что делает М. Холодов20 – Жевакин, – это трагикомедия. Отставной моряк не только смешон. Слушаешь его и в какое-то мгновение перестаешь смеяться»21. Если сложить воедино наблюдения из разных статей о спектакле 1963 года, кажется, что этот Жевакин забрел сюда из будущего спектакля.

Таким образом, мы видим, что новая «Женитьба» строится не на пустом месте и между двумя непохожими спектаклями начинает слышаться короткая перекличка.

Эти постановки, однако, разделяют 12 лет. И если мысленно прокладывать дорогу от одного произведения к другому, то важно прежде всего понять, какие открытия, какие художественные поиски и перемены в судьбе режиссера заполняют этот отрезок.

К моменту постановки «Женитьбы» в Театре на Малой Бронной Эфрос входит в новый, зрелый этап своего творчества. В любой периодизации есть известная мера условности, но переход, о котором идет речь, связан прежде всего с выбором литературного материала и поэтому отчетливо виден. В Центральном детском театре, где Эфрос работал до 1964 года, затем, в Театре им. Ленинского комсомола, – уже в качестве главного режиссера, Эфрос обращался по преимуществу к современной драматургии. Пьесы Розова, Арбузова, Радзинского в то время не только формировали репертуар театра Анатолия Эфроса, но и определяли широкий театральный контекст 60-х годов, создавая круг тем, героев, ситуаций, предлагая новый способ выражать свое время.

Программка спектакля «Женитьба» А. Эфроса в Центральном детском театре. 1963

Новый этап творческой биографии Эфроса отмечен прежде всего обращением к большой классике. Между двумя «Женитьбами» Анатолий Васильевич поставит Чехова, Достоевского, Шекспира22.

Между двумя «Женитьбами» Эфрос станет художественным руководителем Театра им. Ленинского комсомола и будет снят с этой должности.

Между двумя «Женитьбами» будет подведен окончательный итог эпохи оттепели. На этом я бы хотела остановиться подробнее, слегка отклоняясь от разговора о спектакле.

В 1966 году Виктор Розов создает инсценировку романа Гончарова «Обыкновенная история». В спектакле «Современника» по этой пьесе играет Олег Табаков. Олег Табаков, всего пять лет назад сыгравший в фильме Эфроса «Шумный день» по пьесе того же Розова отчаянный восторг вхождения в жизнь, в 1966 году играет историю примирения с той жизнью, на которую замахивался дедовской саблей. «Почтеннейший, посмотрите, чтоб об актерах хорошо позаботились. Вы слышите, пообходительнее с ними, потому что они краткий обзор нашего времени», – говорит Гамлет. Заканчивается эпоха оттепели. В искусстве Эфроса начинается новый период.

На месте рухнувших надежд образуется зияющая пустота. Из времени извлекается стержень идей, ничем не заменяясь. Заканчивается одно время, другое – не может начаться. Одной из главных тем этой поры станет драма прощания с иллюзиями. Эта тема объединит и роман Гончарова, и спектакль «Современника», и значительную часть драматургии и прозы 1970-х годов, и множество фильмов этой поры, и, что важно для нас, – «Женитьбу» Эфроса. Анатолий Васильевич все реже обращается к современной драматургии, уходит от прямой публицистичности, сиюминутной проблематики, создавая спектакли, в которых, по выражению Майи Туровской, «сам воздух был болен». Заканчивается «легкий» Эфрос.

Не случайно возникло здесь упоминание Виктора Сергеевича Розова. Если искать в истории эфросовских постановок момент слома, перехода в другой регистр, то можно (с известной долей условности) сказать, что «легкий» Эфрос заканчивается тогда же, когда исчезает «легкий» Розов.

Помните, в начале мы вспоминали пьесы, в заглавия которых вынесено слово «свадьба», а свадьбы нет? Так вот, в этом ряду намеренно не была упомянута пьеса Розова «В день свадьбы» – из бережливости. Она пригодится нам сейчас.

С этой пьесой окончательно оформляется переход розовской драматургии к новой интонации, типологии героя, конфликта. Так называемые «розовские мальчики», полные идей, устремлений, энергии и веры, повзрослели, стали тише и в конце концов уступили место другим героям.

Конец театральной оттепели Эфроса наступает «в день свадьбы». И финальный крик «отпускаю» главной героини пьесы, Нюры, разбивающий вдребезги пространство, предназначенное для праздника, эхом отзывается в «Женитьбе».

И последнее, прежде чем мы перейдем к репетициям.

Вообще-то я твердо убеждена, что истоки решения «Женитьбы» спрятаны еще глубже. В ГИТИСе. Во всяком случае, ни одна постановка Эфроса не демонстрирует такого же сходства с этим спектаклем, как его собственная актерская работа в дипломной «Двенадцатой ночи»23.

Эфрос играл Мальволио.

Вот что об этой роли режиссера писала Наталья Крымова: «Где же все-таки искать начало его театральной биографии? Для меня (и не только для меня) – в роли Мальволио. Его первый раз именно там, в этой роли увидели многие. Увидели все, кто составлял тогда ГИТИС, – студенты и педагоги, Мария Осиповна Кнебель, Алексей Дмитриевич Попов, Григорий Нерсесович Бояджиев, а еще Аникст, Марков, Инна Соловьева и Майя Туровская, Таня Бачелис… Как он играл Мальволио? Меня это исполнение совершенно изумило и ошарашило. В одно и то же время смеешься и плачешь (Толя был потрясающе смешным актером – лишь с годами у него эти краски переплавились совсем в иные – трагические. Трагические роли он своим актерам показывал кратко, точно, страшно – после него было трудно играть)»24.

Еще один отрывок об этой работе взят из неопубликованного эссе Ривы Яковлевны Левите, однокурсницы Анатолия Васильевича:

«Он так и играл, Толя. Чтение письма25 (как он лихорадочно перебирал строчки, делал паузы, заново перечитывал, усваивал какой-либо абзац и шел дальше), это чтение становилось для него плацдармом для самоутверждения. И когда он в конце аккуратнейшим образом, неторопливо, важно складывал письмо, поднимался, проверял посадку головы (не просто вправо-влево, а как она держится, как посажена голова) – в этот момент он действительно вырастал и в своих собственных глазах, и в глазах зрителей. Становилось и смешно, и страшно. А он повторял строчки письма, бережно уносил себя и свое величие…

Анатолий Эфрос в роли Мальволио. ГИТИС, 1950

Пытаясь сейчас понять причину успеха Эфроса в роли Мальволио, думаю, что она не в каких-то исключительных его актерских способностях, а в абсолютной простроенности мысли, в умении делать даже далекий от нас, чуждый образ узнаваемым, достоверным. Как впоследствии мы безгранично верили его актерам, даже если это не были звезды первой величины. Не раз в более поздние годы доводилось видеть его на сцене или в репзале среди актеров, когда он „давал“ реплику или заменял кого-то, а кому-то помогал точной интонацией одной-двух фраз найти нужный нерв сцены – кто в нем тогда больше проявлялся: артист? режиссер? педагог? Так и в Мальволио. Он был весь в образе – надутый, ничтожный, тупой до нелепости (ничего общего с самим исполнителем), и в то же время в глазах сквозила грусть или, наоборот, насмешка как бы над самим собой. Он был и в образе, и над ним. Был Мальволио и Эфросом, и еще кем-то (Шекспиром?). Как, когда, у кого он это воспринял? Его научили, или он сам научился?»26

Чем Мальволио, горько обманутый своей ложной надеждой, не родственник Жевакину?

Как сделана «Женитьба» Эфроса – репетиции спектакля

Перед нами – график репетиций спектакля «Женитьба». Выделены даты тех репетиций, записи которых приведены в книге. В главе также публикуется акт приема спектакля Главным управлением культуры Исполкома Моссовета и протокол обсуждения постановки Художественным советом театра.

Записи театральных репетиций – особенный жанр документального театроведения. Они могут стать самостоятельным произведением, как это показала в своих трудах Н.М. Скегина, завлит театра Эфроса, после смерти режиссера ставшая хранительницей его памяти и наследия. В задуманных и собранных ею книгах можно было увидеть, как создавались такие театральные шедевры режиссера, как «Чайка», «Три сестры», поставленные им в театрах им. Ленинского комсомола и на Малой Бронной, «Тартюф» и «Живой труп» в Московском Художественном театре. В этой книге записи репетиций – важнейшая часть исследования, позволяющая проследить путь, который проходит режиссер от рождения замысла до оформления спектакля в художественное целое.

Сохраненные стенограммы28 репетиций Эфроса бесценны для исследователей творчества режиссера, в них наглядно отражается драматургия режиссерской мысли, метод работы с актерами, развитие и воплощение режиссерской трактовки. Записи репетиций «Женитьбы» вела Марина Зайонц, замечательный театровед и театральный критик, составитель сборника «Театр Анатолия Эфроса». В стенограммах есть ремарки, восстанавливающие ход репетиции, помогающие сориентироваться в ее пространстве.

Подчеркнутые места – отрывки, на которые хотелось бы обратить особое внимание, в этих фрагментах режиссерской речи, как мне представляется, особенно остро формулируется эмоциональное, духовное содержание эфросовского спектакля. Первая запись относится к 24 мая 1974 года, и, согласно графику репетиций, это – первая. Но прежде чем мы обратимся к самим стенограммам – список действующих в них лиц, артистов, занятых в постановке, и творческой группы, работавшей над ним.

Агафья Тихоновна – Ольга Яковлева

Арина Пантелеймоновна – Мария Андрианова

Фекла Ивановна – Антонина Дмитриева

Подколесин – Николай Волков

Кочкарев – Михаил Козаков

Яичница – Леонид Броневой

Жевакин – Лев Дуров

Анучкин – Дмитрий Дорлиак

Дуняшка – Вера Майорова

Степан – Алексей Ушаков

Пантелеев – Виктор Камаев

Купец – Кирилл Глазунов

Чиновники – Игорь Янковский, Рубен Симонов

Художник спектакля – Валерий Левенталь

Композитор – Владимир Дашкевич

Репетиция спектакля. Леонид Броневой, Михаил Козаков

В репетиционном зале: Н. Волков – Подколесин, М. Козаков – Кочкарев и А. Дмитриева – сваха. Играют первые сцены пьесы.

Эфрос: Мне кажется, что все это совсем не смешная история. Чтобы у публики с самого начала не было сомнений, что это не комедия, надо что-то в себе переключить.

(Волкову.) 29.

Этот кусок пройдет на авансцене, нужно быть дико откровенным с публикой, ей должно стать тревожно. Она должна к вам приноровиться, потому нужны долгие паузы. Только когда следующая мысль вызрела, нужно снова вступать. Не нажимай на текст, не выделяй слова, говори, как будто это какой-нибудь розовский текст, он должен быть современным. Публика должна видеть, что тебе стыдно.

Если в зале есть холостые люди, которые, как Подколесин, живут по-свински, они должны включиться. Текст нужно говорить как свой. У тебя иногда это получается.

Со Степаном приблизительно правильно. Здесь нужно придумать что-то режиссерское, что-то, что будет мешать общению, оттого он кричит ему. Вы стояли слишком близко, и мне не хватало ощущения, что он может быть не понят, не только Степаном, но всем миром не понят. И опять без ощущения смешного. В зале должны понимать, что это про то, как люди спохватываются о том, что можно было сделать еще вчера, но вот почему-то не сделано и может случиться беда. Реплики коротки, но их объединяет этот общий смысл. Это место должно быть для публики сногсшибательным. А после этого ты должен устать, и пауза минут 15. Ты должен понять, что никто ничего не делает, и как плохо, когда все бездеятельны. Ты ведь такие вещи хорошо понимаешь, сможешь это сделать. Потом пауза. Можно делать странные вещи, записать звук поезда например. Словом, долго молчать. А дальше смысл сцены в том, что вот еще, допустим, и с Эфиопией не все в порядке. Он ведь о судьбах мира думает. Нужно, чтобы созрело то, из-за чего он снова позвал Степана. И вот про ваксу нужно думать в том смысле, что соберутся министры со всего мира, а ты из-за ваксы какой-то можешь перед ними опозориться. Должна быть конкретность в этом общем деле. Степан – простой исполнитель, а он, Подколесин, один во всем мире о порядке думать должен. В жизни ведь все играет роль – вакса, сапоги, все должно быть на своем месте. Надо долго собираться, но говорить очень точно. Говорить до утомляемости. А потом опять спад, усталость, пауза. Он ведь человек интеллигентный, 4 раза звать Степана ему неудобно, он сам к нему идет. Он пока уверен, что спасет мир, придумал как, надо только ничего не забыть.

Вначале надо гнать только это. А потом пришла сваха, и дальше – переход на сомнение: а надо ли его спасать. Должно быть не смешно и не серьезно, а что-то третье, что никогда не появляется в театре. Нужно что-то очень сильно обострить. Теперь он сомневается, потому медленно размышляет.

Пробуют.

(Волкову.) Коля, пауза была у тебя верная, но играть надо еще меньше. Она знает, что пришла зря, будет одна только трепотня. А вот потом у вас пошло не совсем верно. Ты играешь здесь результат самообмана, а надо процесс. Он – меломан, сумасшедший, абсурдно верит в утопию, он не притворяется, не делает вид. Он знает, как она его будет уговаривать, и знает, что через пять минут все кончится. И она это знает. Но говорить он должен абсолютно искренне, тогда будет контраст в их поведении. Она не хочет играть в привычную игру, она устала – это ты отдыхал, у тебя деньги есть, тебе хорошо, а у меня ничего этого нет. Коля, ты давай, давай, подгоняй ее, пусть поскорее все выговорит, а он может только бурчать в ответ. Тогда и текста даже не нужно, все будет понятно.

Дмитриева: А там про приданое очень много текста, с этим как быть?

Эфрос: Я думал об этом. Можно пробормотать этот текст, устало, моторно и с отчаянием – она думает о другом.

( Волкову .)

Волков: Первые сцены вы очень ярко объяснили, а переход к сомнению не так четко. Где он?

Эфрос: В паузах у тебя должно возникать, что вот что-то еще ты точно забыл. И все из-за этого можно проиграть. Сомнение с приходом свахи, но ты с ним не торопись. Вообще, если Коля все верно заладит, то и у Тони должно получиться верно.

Проигрывает за сваху этюд с Волковым, потом играет за Подколесина с Дмитриевой.

Коля, когда она его укоряет, говорит о седых волосах, нужно или застрелиться, или вывернуться. Пока он выворачивается. Теперь приход Кочкарева.

( Козакову. )

В их сцене есть сложность. Ее нужно совершенно дико разграфить и понять, сколько в ней пунктов. Начало – без шухера, без рук, в высшей степени житейски, и так до конца первого пункта. Куски должны быть исчерпывающими. Это их быт, в такой ерунде проходят столетья. Про зеркало – очень серьезно, ничего не надо делать с ходу.

Тут опять момент сомнения для Подколесина. Друг друга надо музыкально слушать. У публики должна быть подсознательная мысль: «На что уходит жизнь?»

(Волкову.) Ни в каком случае не поддавайся, не делай бессознательных вещей, все должно быть очень сознательно. Надо, чтобы они были очень умные, все понимающие, тогда возникнет результат. У них должен быть идеологический разговор. Кочкарев его заводит, говорит о женщинах, и Подколесин в конце концов завелся – кричит, делается почти сумасшедшим.

Ну вот примерно так. Дальше вы должны собраться и порепетировать. Не бойтесь быть глупыми, я сам глупый, когда смотрю ваши сцены. Думаю: а как дальше? Что бы еще придумать? Мы ведь так же работали и над «Дон Жуаном».

Потом идет сцена Агафьи Тихоновны и ее тетки, до выхода Феклы.

Входит Фекла, сваха.

(Дмитриевой.) Выходи медленно, все она слышала и очень спокойно в ответ: «Совсем и не врунья». И сразу тишина. Стало неловко, что она слышала, как ее ругали, они ведь порядочные женщины. А Фекле все надоело, она ухлопоталась, говорит через большие паузы. Она знает, что вокруг такая дрянь, говорит именно с этим настроением. А потом рассказывает о женихах и их показывает, как в музее на экспонаты. Они будут рядом стоять, а Агафья их обходить будет по очереди. Стоит Броневой, а ей-то хочется не Броневого, а, допустим, Козакова. Потом Дуров и так далее. Она их оглядывает. Эта сцена должна быть драматичной, для невесты все очень серьезно. А для свахи это – продажа, она их просто демонстрирует. Тут столкновение мечты и яви для Агафьи. Ну а потом звонок. Кто пришел? Декорация меняется, и первым входит Яичница.

Анатолий Эфрос и Антонина Дмитриева на репетиции спектакля

Начало спектакля – все актеры на сцене. Молча идут на авансцену – свадебная процессия. Музыка, замерли. После паузы Волков – Подколесин поворачивается и идет назад, в глубину сцены. Потом резкий поворот, и начинает говорить свои первые слова.

Эфрос (Волкову): Между вами и публикой должно установиться взаимопонимание. «Такая скверность становится» – это каждый должен ощутить. Степан во время их диалога в зрительном зале, далеко, на балконе. Диалог через зал должен идти. Коля, не просто кричи текст, выпытывай у него, быстро, с интересом. Дальше говори что-то самого себя убеждающее, к смыслу продирайся, пробуждай себя – в чем-то же я абсолютно прав, не так ли? Убеждай зал. Это почти что речь. Начинай после паузы. Коля, как ты умеешь, по смыслу говори, все свое умение здесь прояви. И попробуй совместить здесь две вещи – доказывай свое и слушай музыку.

Играют сцену Подколесина и Степана.

Вот теперь пауза, и у тебя внутри что-то замолкло, мысль перестала идти. Без музыки тебя нет. Потом опять музыка и опять ты пошел. Зовет Степана, и он выходит на сцену. Публика ждет его наверху, на балконе, а мы сделаем наоборот. Последнюю фразу свою говори, обращаясь к Степану.

Смысл ее – «только я во всем мире это понимаю, до этого дошел, а тут морда такая передо мной». И спрашивай у него устало, со страданием. Ты ведь давно хотел сменить этого дурака на другого, просто руки не доходили. Чувствуй свое одиночество все время. А его ответы на тебя плохо действуют. Потом Степан уходит, музыка громко звучит, а у тебя пауза. Накопи мысль, что из-за мелочи, пустяка какого-нибудь все сорвется. Обязательно сорвется, не может быть по-другому. Скажи это от себя, точно по смыслу. Про мозоли, например. Тебя это так переполняет, что ты готов часами этим со всеми делиться, глаза в глаза. И вновь зовет Степана, ненавидя его. Тот отвечает точно так же, равнодушно. Коля, возьми контакт со зрителем, пусть они поймут, с кем тебе приходится иметь дело. Ты ведь знаешь, какой он балбес. Подколесин зло гонит его, длинная пауза. А потом поделись со всеми, какое это хлопотное дело – женитьба. Ходи по сцене, думай, говори про крупные вещи. Тут не о мелочах речь, а о перемене состояния. Зови Степана из зала, ты уверен, что он там. А Степан на сцене уже стоит, докладывает: «Старуха пришла». Пауза. Он думает, пускать или нет, он ведь уже почти отказался от мысли жениться. Но нехотя говорит: «Зови ее» – и сразу уходит за кулисы. Сваха – Дмитриева сидит в кресле, фурку вывозят. Музыка. Она сидит и смеется.

(Волкову.) Выходи стремительно, сбей ее, загони сцену.

(Дмитриевой.) Тоня, говори прямо в зал, для них говори, что, мол, вы свидетели, с его стороны сейчас будет провокация, но вы увидите, что́ я буду ему отвечать. Коля, ее реплики должны всякий раз вызывать у тебя новую реакцию, иначе будет механически. Ходи, ходи, а как придумаешь следующий довод, сразу говори.

Коля, она должна тебя сбивать. Тоня, а ты видишь, что он сегодня не силен, исчерпался, сегодня ты его сильнее. Она смеется над ним.

Показывает Волкову кусок сцены. «А приданое у нее есть?» – и победно садится на стул. Вот он, довод убийственный.

Но и тут у нее ответ, довольно-таки злой. Коля, ты здесь чувствуешь, что потерпел поражение, и сразу сбивай ее новым вопросом. Потом посмотри на нее и вообще уйди за кулисы, а она продолжает говорить абсолютно механически. Потом выскакивай быстро: «А собой-то какова?» Это ее сбило. Тоня, оцени его появление и с не меньшей уверенностью: «Как рафинад». То есть у вас завязалась полемика, никто не хочет уступать, никто не сдается. Тут – кто победит, неизвестно. Колечка, не уступай ей ни в чем. Она вдруг говорит про седой волос. Ты возмущенно встань и говори в зал: посмотрите, это публичное оскорбление, где у меня седой волос, где? Суй ей голову почти что в зубы, пусть убедится.

Начинают репетицию с выхода Кочкарева – Козакова.

Эфрос: Миша, ты выходи уверенный, что сегодня все в порядке. У него хорошее настроение, и он текст свой декламирует как стихи. А тут Подколесин расстроенный, про седой волос возмущается. Они сталкиваются. Кочкарев обижен, а Подколесин испуган.

Пробуют играть сцену выхода Кочкарева.

Нет, что-то не так. Давайте перерыв сделаем коротенький, а я подумаю.

После перерыва предлагается новое начало. Музыка молитвы30. Кочкарев выходит тихо, почти незаметно. Очень грустный.

(Волкову.) Ваши взаимоотношения публике неизвестны. Сразу заряди неопределенность. Это два разных полюса, несогласных друг с другом, лезь в принципиальную бутылку. Сейчас ты наконец-то готов все ему высказать.

(Козакову.) Он ведь только сегодня такой, это для тебя неожиданно.

Пробуют.

Коля, никакой жалостности, говори сильно, возмущенно. Началось выяснение взаимоотношений, это крупный разговор. Для Кочкарева это ново. Он переваривает это, прощает и идет дальше (показывает Козакову).

Волков и Козаков пробуют сыграть эту сцену.

Ну, примерно так. Потом Кочкарев берется за дело.

(Дмитриевой.) Тонечка, вначале вы на него надеетесь как на союзника. Миша, а что, если текст Кочкарева перевести из чисто бытового (показывает)? Иди мимо прямого общения, гни свою линию напролом – я прав, забудем наши распри, разгуляемся вволю, праздник устроим, начнем новую масштабную жизнь. Сбив сваху, иди к ней с вопросом о невесте, ему неясно – он же всех знает вокруг, а тут отчего-то не знает, кто такая? Растерян. А Тоня, сваха, через него доказывает Подколесину, какая грандиозная невеста ему предлагается. Коля, а ты веди себя скромно в этой сцене, ты ведь еще ничего не решил окончательно. Тоня, не надо агрессивности, вы ведь считаете, что Кочкарев ваш союзник, вы пока еще его не раскусили. Коля, то, что Кочкарев не знает Агафью Тихоновну, выглядит очень подозрительно, он ведь всех должен знать. Это очень страшно. Ты почти возмущен.

У Кочкарева не недоверие к свахе, а уточнение, у Подколесина – желание все выяснить до конца. Наконец Кочкарев все понял и выгоняет сваху. Коля, а ты попытайся дать ему понять: выгоняй, но не так грубо. (Радистам: здесь включайте молитву.) Это унижение человека, тебе неудобно. А ты, Миша, выходи с сознанием, что да, человека прибили, но ведь это нужно для дела. Да, некрасиво, но необходимо. Всякое бывает в жизни, приходится иногда быть грубым. Дальше Кочкарев торопит: «Идем», ему все ясно. А ты, Коля, ему не подчиняйся, дай понять, что с убийцами не разговаривают, вообще дела не имеют. Стой насмерть. Для Кочкарева это меняет дело, ведь он из-за тебя «убил» человека, понять не может – за что? Коля, в эту секунду будь таким интеллигентным человеком, который подобным людям руки подать не может, это вопрос принципов. А ты, Миша, ищи новый тон, новые приспособления к нему. Ты ведь не знаешь, что он презирает тебя, ты думаешь, что он не решается. Будь логичным, убеждай. Текст о том, какие бывают женщины, он ведь не только о женщинах. Им хочется жить иначе, не так, как живут сейчас. Это мечта о перемене состояния.