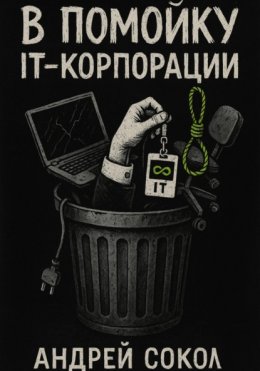

В помойку IT-корпорации

Добро пожаловать в мясорубку

Поздравляю, новобранец. Ты стоишь перед вратами в Вальгаллу для айтишника, перед сверкающим порталом в дивный новый мир. По крайней мере, так тебе нашептывали на собеседованиях сладкоречивые сирены из отдела кадров. Ты смотришь на это двадцатиэтажное чудовище из стекла и бетона, на эту вертикальную казарму, и в твоей душе еще теплится огонек надежды. Глупый, наивный огонек, который они потушат с особой жестокостью, как бычок о твое лицо. Ты еще веришь, что это храм технологий, инкубатор гениев, место, где рождаются прорывные продукты, меняющие мир. Ты думаешь, что получил билет в элиту, что отныне твоя жизнь – это сплошной смузи, митап и опцион. Запомни это чувство. Запомни эту дрожь предвкушения. Это последний раз, когда ты чувствуешь себя человеком, а не сырьем. Через несколько часов от твоей личности, твоих амбиций и твоей мечты останется лишь аккуратно упакованный фарш, готовый к употреблению системой. Добро пожаловать в мясорубку.

Входная группа встретила меня стерильным холодом полированного гранита и запахом дорогого освежителя воздуха с нотками цитруса и отчаяния. Безликая девушка за стойкой ресепшена, похожая на отрендеренную 3D-модель, скользнула по мне пустым взглядом и выдала временный пропуск. Турникет щелкнул, как затвор, отрезая меня от внешнего мира, от солнечного света, от свободы. Здесь, внутри, царил вечный флуоресцентный полдень. Лифт, бесшумный и быстрый, как падение в пропасть, доставил меня на этаж, где должна была начаться моя новая, прекрасная жизнь. Двери разъехались, и я шагнул в предбанник ада, который здесь почему-то называли зоной ожидания.

Нас было пятеро. Пять свежих тушек, пять пар испуганных и одновременно полных надежды глаз. Мы сидели на дизайнерских диванчиках, слишком низких и неудобных для долгого сидения, и нервно теребили в руках паспорта. Один паренек, совсем зеленый, вчерашний студент, без конца поправлял очки и пытался завести светскую беседу о фреймворках. Рядом с ним сидела девушка с горящим взором, которая, казалось, вот-вот начнет цитировать корпоративные ценности, вычитанные на сайте компании. Третий был молчаливым мужичком лет тридцати пяти, с уставшим лицом и дешевым костюмом; он, видимо, пришел сюда не за мечтой, а за стабильной ипотекой. Четвертая – яркая, накрашенная девица, которая больше походила на охотницу за статусом, чем на разработчика. И я. Все мы были разными, но в одном мы были едины: мы были мясом. Свежим, отборным мясом, которое сейчас пройдет первичную обработку.

Дверь переговорной открылась, и на пороге возникла она. Жрица корпоративного культа, пастырь заблудших душ, наш проводник в мир KPI и Jira. Ее звали Ксения, и у нее была улыбка маньяка, который уже присмотрел место, где закопает твой труп. Идеально уложенные волосы, безупречный макияж, строгий, но стильный брючный костюм. Она излучала такой концентрированный, дистиллированный позитив, что от него сводило зубы. Это был не человеческий позитив, а синтетический продукт, разработанный в лабораториях HR-департамента для эффективного подавления воли и критического мышления.

«Всем привет! Я Ксения, ваш HR-бизнес-партнер! Рада приветствовать вас в нашей большой и дружной семье!» – ее голос был похож на звук работающего блендера, перемалывающего фрукты в однородную сладкую массу. Семья. Первое кодовое слово. Первое вранье. Семья – это там, где тебя любят безусловно. Здесь тебя будут любить только до тех пор, пока ты перформишь, пока твои метрики зеленеют, пока ты приносишь пользу. Как только ты дашь слабину, заболеешь, выгоришь или просто перестанешь соответствовать ожиданиям, «семья» вышвырнет тебя на мороз быстрее, чем ты успеешь сказать «токсичная атмосфера». Но сейчас мы, новобранцы, должны были поверить в эту сказку. Мы жадно ловили каждое ее слово, как голодные птенцы.

Нас провели в переговорную, названную в честь какого-то деятеля науки, чье имя было немедленно забыто. На огромном столе уже были разложены «приветственные наборы». Вот он, первый укол анестезии, первая доза корпоративного яда. Фирменная футболка с логотипом, на ощупь похожая на наждачную бумагу. Кружка, из которой невозможно пить, не обляпавшись. Блокнот и ручка – чтобы ты записывал мудрые мысли своих надзирателей, то есть, тимлидов. И, конечно, бейдж. Твой новый паспорт, твое клеймо. Пластиковый прямоугольник с твоей фотографией, на которой ты выглядишь как идиот, и твоей должностью. Джуниор. Младший. Низшая каста. Этот бейдж – твой ошейник. Теперь ты принадлежишь им.

Ксения начала свою проповедь. Она порхала у флипчарта, рисовала какие-то схемы и графики, сыпала терминами: «онбординг», «адаптация», «миссия», «ценности», «синергия». Это был классический сеанс промывки мозгов. Нам рассказывали, какая у нас великая миссия – не просто писать код, а «делать жизнь миллионов людей лучше». Какая именно жизнь и каких именно людей становилась лучше от очередного приложения для заказа пиццы со скидкой, она не уточняла. Нам вбивали в головы корпоративные ценности: «открытость», «ответственность», «командная работа», «проактивность». Каждое из этих слов было выхолощено, лишено своего первоначального смысла и превращено в инструмент манипуляции. «Открытость» означала, что ты должен быть готов к тому, что любой старший по званию может влезть в твою работу и раскритиковать ее в пух и прах на общем митинге. «Ответственность» означала, что виноват в провале всегда будешь ты, а не тот, кто поставил нереалистичные сроки. «Командная работа» означала, что ты будешь до ночи исправлять косяки своего менее компетентного, но более лояльного коллеги. А «проактивность» – это эвфемизм для готовности работать сверхурочно бесплатно, «ради идеи».

Я сидел и слушал этот поток сознания, и меня начало подташнивать. Я смотрел на своих будущих коллег. Студент в очках уже конспектировал каждое слово Ксении, боясь упустить хоть одну крупицу священного знания. Девушка с горящим взором кивала так энергично, будто пыталась пробить головой столешницу. Только уставший мужичок в костюме смотрел в одну точку отсутствующим взглядом. Он уже проходил через это. Он знал, что все это – лишь ритуальный танец, прелюдия к долгому и мучительному рабству. Он был здесь не за миссией. Он был здесь за зарплату, которая позволит ему не думать о том, как дотянуть до следующей зарплаты. Он уже был сломлен. Просто пришел на новое место, чтобы его ломали по-другому.

Дальше по программе шло подписание документов. Целая кипа бумаг, напечатанных мелким шрифтом. Трудовой договор, соглашение о неразглашении, должностная инструкция, правила внутреннего распорядка. Сто страниц юридического текста, который никто никогда не читает. Ты просто ставишь свою подпись там, где тебе покажет улыбающаяся Ксения. Ты подписываешь свой приговор. Ты соглашаешься с тем, что твои идеи, твой код, твое время – все это отныне принадлежит корпорации. Ты соглашаешься на тотальную слежку – камеры в коридорах, логирование твоей активности за компьютером, перлюстрация рабочей переписки. Ты добровольно надеваешь на себя цифровой ошейник. В этот момент ты перестаешь быть Андреем Соколом, свободным человеком. Ты становишься ресурсом. Единицей в штатном расписании. Строчкой в базе данных.

После ритуального самоубийства с помощью шариковой ручки нас повели на экскурсию. «А это наша кухня!» – восторженно щебетала Ксения, указывая на помещение, заставленное рядами кофемашин, микроволновок и холодильников, набитых бесплатными йогуртами. «У нас всегда есть свежие фрукты, печенье и орешки! Мы заботимся о наших сотрудниках!» Забота. Еще одно лживое слово. Эти печеньки – не забота. Это приманка. Это способ удержать тебя на рабочем месте как можно дольше. Зачем идти домой обедать, если можно быстро перехватить бесплатный бутерброд и вернуться к работе? Зачем уходить в шесть вечера, если можно выпить бесплатный кофе и посидеть еще пару часиков? Это не кухня, это кормушка. Кормушка для офисного планктона, для хомячков, бегущих в своем колесе. Они подкармливают тебя дешевыми углеводами, чтобы у тебя были силы крутить это колесо еще быстрее.

«А вот наша игровая зона! – продолжала Ксения, открывая дверь в комнату с приставкой, кикером и столом для пинг-понга. – Мы считаем, что очень важно иногда переключаться и отдыхать!» Отдых. Какая ирония. Эта комната – не для отдыха. Это клапан для сброса пара. Когда тебя доводит до трясучки очередной бессмысленный митинг или неадекватный фидбэк от менеджера, ты можешь прийти сюда, пять минут подергать джойстик или постучать по мячику, выпустить агрессию и вернуться в строй. Это способ канализировать твое недовольство в безопасное русло, чтобы ты не начал бунтовать по-настояшему. Чтобы тебе в голову не пришла крамольная мысль, что проблема не в тебе, а в системе. Смотрите, какие мы современные, какие мы гуманные, у нас даже есть игровая комната! Мы позволяем нашим рабам иногда поиграть, прежде чем снова загнать их на галеры.

Мы шли по бесконечным коридорам опенспейса. Сотни людей, сидящих вплотную друг к другу, разделенные лишь невысокими перегородками. Сотни одинаковых мониторов, на которых бежали строки кода, рисовались диаграммы, составлялись отчеты. Сотни пар наушников, отрезающих своих владельцев от окружающего шума. Это было похоже на гигантскую ферму по выращиванию людей. Каждый сидел в своей клетке, в своем загончике, и выполнял свою функцию. Не было слышно смеха, не было живых разговоров. Только мерный гул компьютеров, щелканье клавиатур и жужжание вентиляции, гоняющей по кругу спертый, безжизненный воздух.

Я смотрел на лица этих людей. Серые, уставшие, с потухшими глазами. Они не поднимали голов, когда мы проходили мимо. Они были полностью погружены в свои матрицы. Вот сидит парень, лет двадцати пяти, ссутулившись, вжав голову в плечи, как будто ждет удара. Вот женщина бальзаковского возраста с перманентной гримасой страдания на лице, что-то яростно печатающая. Вот бородатый хипстер, который, наверное, когда-то мечтал запустить свой стартап, а теперь правит баги в легаси-коде десятилетней давности. Это были призраки. Продукты переработки этой мясорубки. Они пришли сюда такими же, как мы – полными надежд и амбиций. И вот что с ними стало. Они обменяли свои мечты на стабильную зарплату, ДМС и ипотеку. Они стали винтиками в огромной, бездушной машине. И глядя на них, я видел свое будущее.

Наконец, экскурсия закончилась. Ксения подвела каждого из нас к нашему новому рабочему месту. «Это твой тимлид, познакомься», – сказала она, указывая на человека, который даже не соизволил оторваться от монитора. Он что-то буркнул, не глядя на меня, и ткнул пальцем в свободный стол. «Располагайся. Задачи в джире». И все. Приветствие окончено. Ты брошен в воду. Выплывешь – молодец. Нет – твои проблемы. Никто не будет тебя учить, никто не будет вводить в курс дела. Ты должен сам разобраться в тоннах документации, если она вообще есть, сам понять, как работает этот монструозный проект, сам найти, к кому обращаться с вопросами. Это называется «испытательный срок». Естественный отбор в искусственной среде.

Я сел за свой стол. Пустой, холодный стол. Включил компьютер. Он загудел, оживая. На экране появилась корпоративная заставка – логотип компании на фоне какой-то абстрактной мотивирующей картинки. Я ввел логин и пароль, которые мне выдали. Система впустила меня. Я был внутри. Я огляделся по сторонам. Вокруг меня сидели сотни таких же, как я. Кто-то уже давно смирился со своей участью. Кто-то, как тот уставший мужичок, пришел сюда уже сломленным. Кто-то, как студент в очках, еще был полон энтузиазма и верил в корпоративные сказки. Но мясорубке было все равно. Она была безразлична к нашим чувствам, к нашим надеждам, к нашим страхам. Ее задача – перемалывать. Перемалывать человеческие жизни в прибыль. Перемалывать таланты в бессмысленные таски. Перемалывать время в строки кода.

Я открыл Jira. Передо мной был список задач. «Поправить верстку на странице X». «Исправить баг Y при клике на кнопку Z». «Рефакторинг компонента A». Мелкая, рутинная, никому не нужная работа. Конвейер. Иллюзия созидания. Ты не создаешь ничего нового. Ты просто поддерживаешь жизнь в старом, гниющем механизме. Ты подкручиваешь гайки, смазываешь шестеренки, чтобы эта махина продолжала работать и приносить деньги своим владельцам, которых ты никогда не увидишь.

Рядом со мной сидел тот самый парень с потухшими глазами. Он вдруг оторвался от монитора, посмотрел на меня, и в его взгляде на долю секунды промелькнуло что-то похожее на сочувствие. Он ничего не сказал. Просто кивнул, как бы говоря: «Я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже когда-то был на твоем месте». А потом он снова уткнулся в свой код. Этот мимолетный контакт был страшнее любой проповеди Ксении. Он был настоящим. Он был подтверждением того, что я не ошибся в своих ощущениях. Я попал в ловушку.

Я вспомнил аннотацию к этой книге. «Забудьте о блестящих офисах, бесплатных печеньках и вдохновляющих историях успеха». Блестящий офис оказался стерильной тюрьмой. Бесплатные печеньки – наживкой. А вдохновляющие истории успеха – это морковка, подвешенная перед носом осла, чтобы он шел вперед. Я сидел за своим новым столом, в своей новой фирменной футболке, сжимая в руке свой новый бейдж, и чувствовал, как холод проникает в самую душу. Радость от получения оффера, гордость за то, что я прошел все этапы отбора, надежда на интересную работу и карьерный рост – все это испарилось, улетучилось, оставив после себя только горький привкус обмана.

Это не было похоже на начало новой главы в жизни. Это было похоже на конец. Конец свободы, конец творчества, конец индивидуальности. Я посмотрел на часы. Прошло всего три часа с тех пор, как я вошел в это здание. А казалось, что прошла целая вечность. Впереди был первый рабочий день, первая неделя, первый месяц. Впереди была гонка за грейдами, бессмысленные митинги, выгорание, лицемерие эйчаров и тимлидов. Впереди были все круги корпоративного ада.

Где-то в недрах здания глухо и монотонно гудели серверы, перемалывая терабайты данных. Но мне казалось, что это гудят гигантские жернова. Жернова, которые только что пришли в движение. Механизм был запущен. Дверь за мной захлопнулась, и я услышал лязг засова. Это был не щелчок турникета на входе. Это был звук работающей мясорубки. И я был внутри. Добро пожаловать. Ты теперь фарш.

Первая доза корпоративного яда

Первая доза корпоративного яда

Я сидел истуканом перед погасшим монитором, и холод пластикового стула пробирался сквозь тонкую ткань дешевых джинсов прямо в копчик. Вокруг жужжал улей. Сотни безликих трутней, склонившихся над своими сотами-мониторами, создавали монотонный, убаюкивающий гул. Гудели системные блоки, щелкали клавиши, тихо скрежетали офисные кресла, но громче всего гудела пустота в моей голове. Это было не спокойствие, а оглушенность. Как после удара по затылку. Последние остатки предвкушения и надежды, которые еще теплились во мне утром, были выбиты одним коротким, безразличным представлением и брошенной фразой: «Задачи в джире». Я еще не открывал эту самую Джиру, этот ящик Пандоры, этот список бессмысленных ритуалов, но уже чувствовал его трупное дыхание. Парень с потухшими глазами, мой сосед по этому цифровому бараку, снова кивнул мне, не отрываясь от экрана. Это был безмолвный знак братства. Братства обреченных. Он не сказал ни слова, но я все понял. Он говорил: «Добро пожаловать в ад, салага. Я здесь уже давно. Привыкай к запаху серы».

«Так, новичок, ко мне», – раздался над ухом голос, лишенный всяких интонаций. Это был он. Мой тимлид. Мой надсмотрщик. Человек, которому я, согласно подписанным полчаса назад бумагам, продал в рабство следующие сорок часов своей недели, а по факту – всю свою жизнь. Его звали, кажется, Виталий. Он не встал, не повернулся, просто бросил эту фразу через плечо, продолжая пялиться в свой монитор, где мелькали какие-то графики, похожие на кардиограмму умирающего. Я подошел, чувствуя себя школьником, вызванным к завучу. Он медленно, с ленцой хищника, которому некуда торопиться, повернул голову. Глаза у него были как у вареной рыбы – мутные, безразличные, видящие не меня, а лишь абстрактную единицу ресурса, которую ему спустили сверху.

«Сокол, значит», – он пробежался взглядом по моему бейджу. «Смотри сюда. Это наш дашборд. Здесь метрики. Если горит зеленым – хорошо. Если красным – плохо. Твоя задача – чтобы все было зеленым. Понял?» Он ткнул пальцем в экран, на котором действительно что-то горело красным. Я кивнул. Что я мог еще сделать? Сказать, что это самая бессмысленная инструкция, которую я слышал в жизни? «Отлично. Теперь сюда». Он открыл Джиру. Передо мной разверзлась бездна. Список задач, уходящий в бесконечность. Какие-то непонятные аббревиатуры, шифры, кодовые названия проектов. «Вот твой первый таск», – его палец указал на самую верхнюю строчку. «Поправить цвет кнопки на лендинге для промо-акции Q4. Цвет должен быть не #FF5733, а #FF5732. Все доступы тебе должны были прийти на почту. Развернешь проект, найдешь нужный компонент, поменяешь цвет, запушишь в свою ветку, создашь пулл-реквест. На ревью поставишь меня и Сергея. Сергей – твой бадди. Вон он сидит». Виталий махнул рукой в сторону еще одного парня, который сидел к нам спиной в огромных наушниках и мерно раскачивался, словно аутист. «Вопросы будут – к нему. Но лучше, чтобы их не было. Разбирайся сам. Для этого есть Конфлюенс. У тебя неделя на онбординг. Через неделю жду от тебя первых результатов. Все, иди работай».

Он отвернулся. Аудиенция была окончена. Я вернулся на свое место, и меня накрыло волной сюрреалистического хохота, который я с трудом задавил где-то в глубине диафрагмы. Я, человек, который писал сложные алгоритмы, проектировал архитектуру, который на собеседовании рассказывал им про принципы SOLID и паттерны проектирования, получил свое первое боевое задание. Поменять оттенок красного. Не #FF5733, а #FF5732. Это была не задача. Это было посвящение. Ритуальное унижение. Мне показывали мое место. Ты не творец, парень. Ты не инженер. Ты – маляр. Ты – функция, которая принимает на вход один хекс-код и выдает другой. И не дай бог ты ошибешься. Метрики станут красными. Виталий будет недоволен. Мир рухнет.

Я открыл почту. Действительно, там было с десяток писем, сгенерированных автоматически. «Добро пожаловать в N-Tech!», «Ваши учетные данные для доступа к корпоративной сети», «Инструкция по настройке VPN», «Ссылка на ваш профиль во внутреннем портале». Каждое письмо было написано сухим, бездушным языком, полным ссылок, которые вели на другие ссылки. Я почувствовал себя героем Кафки, заблудившимся в бесконечных коридорах бюрократической машины. Первым делом я решил найти этот самый Конфлюенс, мифическую базу знаний, где, по словам Виталия, были ответы на все вопросы.

Найти его было легко. Понять, как им пользоваться – невозможно. Это был цифровой склад мертвых текстов. Тысячи страниц, созданных сотнями людей за последние десять лет. Большинство из них были безнадежно устаревшими. Инструкции по настройке проекта ссылались на версии программного обеспечения, которые вымерли вместе с динозаврами. Схемы архитектуры были нарисованы в каком-то древнем редакторе и больше походили на детские каракули. Я переходил по ссылкам, которые вели в никуда, на страницы с пометкой «DEPRECATED», на пустые разделы с заголовком «TBD» (To Be Done), который, видимо, означал «Никогда не будет сделано». Это было не хранилище знаний. Это было кладбище знаний. Каждая страница была надгробным камнем на могиле чьего-то потраченного времени. Кто-то когда-то старался, писал это, верил, что это кому-то поможет. А теперь его труд лежал здесь, погребенный под тоннами нового цифрового мусора, и служил лишь одной цели – формально существовать, чтобы такие, как Виталий, могли говорить: «Вся информация есть в Конфлюенсе, разбирайся сам». Это была идеальная система самозащиты. Она создавала иллюзию порядка и доступности информации, в то же время являясь непреодолимым барьером для любого, кто действительно пытался что-то понять.

Через два часа бесплодных блужданий по этому цифровому некрополю я понял, что сдаюсь. Мозг плавился от потока противоречивой и бесполезной информации. Я решил прибегнуть к последнему средству – обратиться к своему «бадди». К Сергею. Я подошел к нему сзади и робко похлопал по плечу. Он вздрогнул и медленно стянул свои гигантские наушники. На лице его застыло выражение вселенской скорби, смешанной с плохо скрываемым раздражением.

«Чего?» – процедил он, не поворачиваясь.

«Привет, я Андрей, новенький. Мне сказали, ты мой бадди».

«А, да. Точно. Что-то говорили», – в его голосе не было ни капли энтузиазма. Он смотрел на меня как на досадную помеху, как на еще один баг в его и без того переполненном бэклоге.

«Я тут пытаюсь проект развернуть по инструкции из Конфлюенса, но она, кажется, немного устарела…»

Сергей издал звук, похожий на сдавленный стон. «Немного? Ха. Ее писали еще при царе Горохе. Забудь. Делай так». И дальше последовал поток технического жаргона, произнесенный со скоростью пулеметной очереди. «Клонируешь репу из нашего Гитлаба, не из общего. Потом чекаутишься на девелоп. Запускаешь докер-компоуз с файлом local.yml, он поднимет тебе базу и все зависимости. Потом ставишь ноду восемнадцатую через nvm, не системную. Делаешь npm install. Если упадет с ошибкой про питон, значит, тебе надо поставить билд-эссеншиалс. Потом запускаешь npm run dev. Должно взлететь. Если нет – почисти кеш и попробуй еще раз. Все, давай, у меня митинг через пять минут».

Он натянул наушники обратно, отрезая себя от мира, и снова погрузился в свою матрицу. Я стоял, переваривая услышанное. Из всего этого монолога я понял примерно половину. Что такое «билд-эссеншиалс»? Где лежит этот «local.yml»? Почему нода должна быть именно восемнадцатая? Его инструкция породила больше вопросов, чем ответов. Но я понял главное. Помощи здесь не будет. Здесь каждый сам за себя. Система «бадди» – это еще один симулякр, еще одна красивая обертка для гнилой конфеты. Это способ формально выполнить пункт из чеклиста для HR («назначить наставника новому сотруднику – выполнено»), не прикладывая для этого никаких реальных усилий. Твой «бадди» – это не друг и не наставник. Это просто еще один раб, на которого повесили дополнительную, неоплачиваемую обязанность, и он ненавидит тебя за то, что ты отнимаешь его драгоценное время, которое он мог бы потратить на выполнение своих собственных бессмысленных задач.

Я вернулся за свой стол, чувствуя, как первая доза яда начинает действовать. Это был яд беспомощности и изоляции. Тебя бросают в воду и смотрят, выплывешь ли ты. Но вода эта – не чистый океан, а вязкое, зловонное болото корпоративной бюрократии, заросшее тиной устаревшей документации и кишащее пираньями безразличных коллег.

К обеду мне все-таки удалось, пройдя через семь кругов ада с настройкой зависимостей и прав доступа, запустить этот чертов проект на своей локальной машине. На экране появилось то самое промо-предложение, на котором сияла оранжево-красная кнопка. Я чувствовал себя не программистом, а археологом, который по косточкам восстановил облик доисторического ящера. Я нашел нужный файл. Вот она, эта строка. `background-color: #FF5733;`. С замиранием сердца, словно обезвреживая бомбу, я поменял тройку на двойку. Сохранил. Кнопка на экране не изменилась. Я обновил страницу. Ничего. Почистил кеш. Ничего. Я потратил еще час, чтобы понять, что стили в этом проекте были зашиты еще в трех разных местах, и менять их нужно было через какую-то хитрую систему переменных в отдельном конфигурационном файле, о котором, разумеется, нигде не было написано.

Наконец, я победил. Кнопка послушно изменила свой оттенок на одну миллионную тона. Разницу мог заметить только спектрометр или человек с уникальной мутацией в глазных колбочках. Но задача была выполнена. Я сделал свой первый вклад в «великую миссию» компании. Я сделал жизнь миллионов людей лучше, изменив цвет кнопки, которую 99% из них даже не заметят. Чувство триумфа смешивалось с омерзением. Я запушил свои гениальные изменения в ветку и создал пулл-реквест. Теперь оставалось ждать, когда мои надзиратели, Виталий и Сергей, одобрят мой титанический труд.

Ровно в 11:00 по всему опенспейсу раздался тихий перезвон, похожий на тот, что бывает в аэропортах. Это был сигнал. Сигнал к началу ежедневного ритуала. Люди, как по команде, начали вставать из-за своих столов и, словно зомби, потянулись в сторону переговорной. Это был дейли-митинг. Священнодействие, призванное убедить всех, и в первую очередь самих себя, что их работа имеет какой-то смысл.

Виталий посмотрел на меня. «Ты тоже идешь».

Мы набились в небольшую душную комнату без окон. В центре стоял стол, вокруг которого разместились десять членов нашей «команды». Командой это сборище усталых, невыспавшихся людей можно было назвать с большой натяжкой. Это был скорее отряд каторжников, прикованных к одной тачке. Виталий встал во главе стола, приняв позу римского прокуратора.

«Итак, коллеги, начинаем наш дейли-синк. Давайте быстро пробежимся по статусам. Помним про три вопроса: что делал вчера, что буду делать сегодня, какие есть блокеры. Сергей, начинай с тебя».

Сергей, мой «бадди», оторвал от стула свое измученное тело. «Вчера закончил таску по интеграции с платежным шлюзом. Сегодня начинаю рефакторинг модуля аналитики. Блокеров нет». Он говорил это монотонно, глядя в одну точку. Было очевидно, что он повторяет эту мантру каждый день, и слова уже давно потеряли для него всякий смысл.

Следующий. Девушка по имени Ольга. «Вчера доделывала верстку для нового дашборда. Сегодня буду фиксить баги, которые нападали от тестировщиков. Блокеров нет».

Еще один парень, имени которого я не запомнил. «Вчера весь день сидел на митинге с продактами. Сегодня надеюсь хоть что-то покодить. Блокеров нет, кроме митингов». В его голосе проскользнула нотка сарказма, но Виталий ее проигнорировал.

И так по кругу. Каждый отчитывался о своей крошечной, вырванной из контекста задаче. Никто не слушал друг друга. Все просто ждали своей очереди, чтобы отбыть номер и вернуться к своему монитору. Это был не обмен информацией. Это был ритуал взаимного отчета перед надсмотрщиком. Каждый должен был продемонстрировать, что он не бездельничает, что он крутит свое колесо. Что он «перформит». Слово «блокер» здесь было табуированным. Сказать, что у тебя есть блокер, означало признать свою некомпетентность или, что еще хуже, выявить проблему в системе, а система не может быть неправа. Поэтому все всегда говорили «блокеров нет», даже если погрязли в проблемах по уши. Проще было тихо страдать в одиночку, чем выносить сор из избы.

Наконец, очередь дошла до меня. Десять пар безразличных глаз уставились на новичка.

«Андрей, – сказал Виталий, – тебе слово. Как проходит адаптация?»

«Вчера знакомился с проектом, настраивал окружение. Сегодня поправил цвет кнопки на лендинге. Пулл-реквест создал. Блокеров… нет».

Виталий кивнул. «Отлично. Хороший темп. Коллеги, посмотрите реквест Андрея, дайте фидбэк».

Меня бросило в жар. Фидбэк на изменение одного символа в коде? Какой фидбэк они могли мне дать? «Отличная двойка, Андрей! Очень ровная, хорошо смотрится рядом с семеркой»? Это был театр абсурда. Но все восприняли это с каменными лицами. Для них это было нормой.

После митинга я вернулся на свое место и увидел в Гитлабе комментарий от Сергея к моему пулл-реквесту. «Нужно вынести цвет в константы. У нас все цвета вынесены в файл theme.js. Переделай».

Я открыл этот файл. Это был гигантский документ на несколько тысяч строк, в котором были описаны сотни переменных для цветов, шрифтов, отступов. `primaryColor`, `secondaryColor`, `textColor`, `dangerColor`, `warningColor`. Я должен был найти подходящую константу для цвета моей кнопки или создать новую, если такой нет. Имя для нее нужно было придумать в соответствии с гайдлайном, ссылка на который, разумеется, вела на несуществующую страницу в Конфлюенсе.

Вот она, вторая порция яда. Яд бессмысленной бюрократии. Вместо того чтобы просто поменять один символ, я должен был потратить еще полдня на соблюдение никому не нужных, высосанных из пальца правил. Эта система была создана не для того, чтобы делать код лучше. Она была создана для того, чтобы оправдать существование людей, которые ее придумали. Архитекторов, тимлидов, технических директоров. Они не писали код. Они писали правила. Они строили лабиринты, по которым должны были бегать мы, простые хомячки. И чем сложнее был лабиринт, тем более важными и нужными они себя чувствовали. Моя простая задача превращалась в квест. Это был способ растянуть пятиминутную работу на целый день, чтобы потом в отчетах написать: «Сотрудник потратил 8 часов на выполнение задачи Х». Это создавало видимость бурной деятельности. Система сама себя кормила. Она генерировала работу из ничего.

К концу дня я все-таки одолел эту задачу. Я создал константу, назвал ее `promoActionBtnColor`, получил аппрув от Сергея, и мой коммит влился в основную ветку. Я был выжат как лимон. Не от умственного напряжения, а от борьбы с ветряными мельницами. Я посмотрел на часы. Рабочий день почти закончился. Я не создал ничего нового. Я не решил ни одной реальной проблемы. Я просто потратил восемь часов своей жизни на то, чтобы подчиниться абсурдным правилам и поменять оттенок кнопки. И за это мне заплатят деньги. Система покупала мое время и мое молчаливое согласие участвовать в этом фарсе.

Когда я уже собирался выключить компьютер, на почту пришло письмо от Ксении, той самой жрицы из HR-отдела. Тема: «Как твоя первая неделя?». Внутри было стандартное, обезличенное сообщение, полное смайликов и восклицательных знаков. «Привет, Андрей! Надеюсь, у тебя все отлично! Как тебе команда? Уже успел познакомиться со своим бадди? Помни, если у тебя возникнут любые вопросы или сложности, ты всегда можешь написать мне! Мы очень ценим наших сотрудников и хотим, чтобы твоя адаптация прошла максимально комфортно! Отличного вечера! :)».

Это был контрольный выстрел. Третья, самая сильнодействующая доза яда. Яд лицемерия. Она не спрашивала, как у меня дела. Она ставила галочку в своей CRM-системе: «Провести one-to-one с новым сотрудником на первой неделе». Ей было абсолютно плевать на мои реальные проблемы. Если бы я написал ей в ответ правду – что документация представляет собой свалку, что тимлид общается со мной как с умственно отсталым, что бадди меня игнорирует, а первая задача – это издевательство над здравым смыслом, – она бы мило улыбнулась и сказала: «О, это нормальные трудности в начале! Это называется "выход из зоны комфорта"! Ты справишься, мы в тебя верим!». А потом бы сделала пометку в моем личном деле: «Сотрудник нелоялен, склонен к негативу, возможны проблемы с адаптацией. Поставить на контроль». Эта система не терпела правды. Она питалась ложью, фальшивыми улыбками и корпоративным позитивом. Их «забота» была формой надзора. Их «помощь» – инструментом манипуляции. Они не хотели решать проблемы. Они хотели, чтобы ты молчал и улыбался.

Я закрыл письмо, не отвечая. Я выключил компьютер. Гудение в улье стало стихать, люди потихоньку собирались домой. Я шел по бесконечным коридорам к выходу, мимо «кухни», где кто-то доедал бесплатное печенье, мимо «игровой зоны», где два парня с мертвыми глазами гоняли пластиковый мячик в кикере. Все это было декором. Красивой витриной, за которой скрывался конвейер по переработке человеческих душ.

Турникет щелкнул, выпуская меня на свободу. Я вдохнул прохладный вечерний воздух, смешанный с выхлопными газами. Он показался мне чистейшим кислородом после спертой атмосферы офиса. Я посмотрел на двадцатиэтажное чудовище из стекла и бетона, в окнах которого все еще горел безжизненный флуоресцентный свет.

Я пришел сюда утром одним человеком – полным надежд и наивных иллюзий. А выходил совершенно другим. Яд уже был в моей крови. Он еще не убил меня, но начал свою медленную работу. Он разъедал критическое мышление, заменяя его необходимостью подчиняться. Он атрофировал чувство собственного достоинства, приучая к мелкому, ежедневному унижению. Он вымывал из души всякое стремление к творчеству, подсовывая вместо него суррогат в виде «интересных тасок» по перекрашиванию кнопок.

Это была лишь первая доза. Маленькая, пробная инъекция, чтобы посмотреть, как отреагирует организм. Впереди меня ждали месяцы и годы регулярного приема. Доза будет увеличиваться. Яд будет становиться все концентрированнее. И однажды я проснусь утром и пойму, что он полностью заменил мою кровь. Я стану таким же, как Виталий. Таким же, как Сергей. Таким же, как все они. Пустой оболочкой, которая исправно приходит в офис в девять утра, выполняет бессмысленные ритуалы и уходит в шесть вечера, чтобы забыться в пьяном или сонном угаре до следующего утра. И самое страшное было не в этом. Самое страшное было в том, что где-то в глубине души я понимал: скорее всего, я даже не замечу, как это произойдет.

Гонка хомячков за грейдами

Первые недели слились в один длинный, серый день, разделенный лишь тревожным, поверхностным сном. Утро начиналось с пронзительного вопля будильника, выдергивающего меня из кошмаров, в которых строки кода превращались в прутья тюремной решетки. Дальше следовал автоматический ритуал: душ, кофе, безвкусный бутерброд, давка в метро, где такие же, как я, сомнамбулы с пустыми глазами плыли по течению к своим галерам. Щелчок турникета на входе был похож на звук запираемой двери камеры. Восемь, а то и десять часов под флуоресцентными лампами, вдыхая переработанный воздух, пропитанный запахом дешевого пластика и тихого отчаяния. А потом обратный путь, такой же безрадостный, и падение в кровать, чтобы на несколько часов забыться и начать все сначала. Моя жизнь превратилась в идеальный цикл, в замкнутую систему, где входом и выходом служила одна и та же точка безысходности. Я стал функцией. Функция «Андрей Сокол» принимала на вход таски из Джиры и на выходе выдавала коммиты. Никаких побочных эффектов вроде радости, удовлетворения или смысла. Чистый, дистиллированный процесс переработки моего жизненного времени в прибыль для безликой корпорации. Мой первый героический подвиг по смене цвета кнопки сменился другими, не менее грандиозными свершениями. Я передвигал блоки на два пикселя влево. Я менял формулировку в тексте ошибки с «неверный пароль» на «неверный логин или пароль». Я добавлял всплывающие подсказки к иконкам, на которые никто никогда не нажимал. Каждая задача была микроскопической, изолированной и лишенной всякого контекста. Я был муравьем, который тащит свою песчинку, не имея ни малейшего представления о том, что строит муравейник, или, что более вероятно, просто перекладывает кучу песка с одного места на другое по прихоти гигантского, невидимого ребенка с лупой. Ежедневный дейли-митинг стал главным ритуалом нашего культа. Мы собирались в душной переговорке, как члены группы анонимных алкоголиков, только вместо признания в своей зависимости мы признавались в своей продуктивности. Виталий, наш тимлид-цербер, обводил нас своим рыбьим взглядом, и мы по очереди произносили заученную мантру: «Вчера я делал задачу Х, сегодня буду делать задачу Y, блокеров нет». Это была ложь, которую все принимали за чистую монету. У всех были блокеры. У Ольги блокером был криво написанный бэкенд, который возвращал данные в непредсказуемом формате. У Сергея блокером было полное выгорание и неспособность смотреть на код без физической тошноты. У парня, чье имя я так и не запомнил, блокером был другой отдел, который неделями не отвечал на его запросы. Моим блокером было ощущение тотальной бессмысленности происходящего. Но говорить об этом было нельзя. Признать наличие блокера означало признать, что система несовершенна. А система не могла быть несовершенной. Виноват всегда был ты. Твоя некомпетентность, твоя неспособность найти обходной путь, твоя недостаточная «проактивность». Поэтому мы молчали и говорили: «Блокеров нет». И Виталий удовлетворенно кивал. Колесо крутилось. Отчеты были зелеными. Все было в порядке. Постепенно я начал замечать странные изменения в поведении моих коллег. Воздух в опенспейсе, обычно густой и неподвижный, как вода в болоте, начал вибрировать от скрытого напряжения. Это началось примерно через месяц после моего прихода. Люди стали задерживаться на работе не потому, что горел дедлайн, а просто так. Они сидели за своими столами до семи, до восьми вечера, уставившись в мониторы с видом напряженной умственной деятельности, хотя я был уверен, что большинство из них просто листали соцсети или читали новости. Разговоры у кофемашины стали короче и напряженнее. Вместо обычного вялого обсуждения сериалов или планов на выходные, люди начали как бы невзначай хвастаться своими «достижениями». «Вчера до двух ночи сидел, оптимизировал один запрос, ускорил загрузку на сто миллисекунд», – бросал один, громко размешивая сахар в своей кружке. «А я тут взял на себя инициативу, решил отрефакторить старый легаси-модуль, который все боятся трогать», – отвечал другой, наливая кипяток. Это было похоже на брачные игры каких-то уродливых, бледных птиц. Они распушали свои хвосты, состоящие из бессмысленных тасков, и пытались перещеголять друг друга в своей преданности корпоративному божеству. Мой «бадди» Сергей, обычно погруженный в анабиоз, вдруг ожил. Он начал активно участвовать в митингах, задавать «умные» вопросы, сыпать терминами из статей, которые он, очевидно, прочитал за пять минут до встречи. Он даже попытался заговорить со мной, что было самым тревожным знаком. «Слушай, Андрей, – сказал он однажды, понизив голос до заговорщицкого шепота, – ты там self-review уже начал писать?» Я непонимающе на него посмотрел. «Какой еще self-review?» Сергей издал звук, похожий на скрип несмазанной двери. «А, ну да, ты же новенький. Скоро перформанс-ревью. Раз в полгода у нас проходит эта клоунада. Надо написать отчет о своих великих свершениях за последние шесть месяцев». Он криво усмехнулся. «Главное – побольше воды и красивых слов. Напиши, что твоя кнопка повысила конверсию на ноль-ноль-один процент. Придумай что-нибудь. Все так делают. Это гонка. Гонка хомячков за грейдами». Гонка хомячков за грейдами. Эта фраза впилась мне в мозг, как ржавый гвоздь. Она была уродливой, но пугающе точной. Я огляделся. Десятки, сотни людей, склонившихся над своими клавиатурами. Они не просто работали. Они бежали. Бежали в своих невидимых колесах, каждый в своем, стараясь обогнать соседа. А что было призом в этой гонке? Грейд. Магическое слово, которое все произносили с придыханием. Джуниор, мидл, сеньор, лид. Это были не просто должности. Это были касты в нашей цифровой тюрьме. От твоего грейда зависело все: размер пайки, количество цепей на ногах и степень уважения со стороны надзирателей. Через несколько дней пришло официальное письмо от HR-департамента. Оно было написано бодрым, оптимистичным языком, полным восклицательных знаков и смайликов. «Привет, наша дружная семья N-Tech! Настало время для Performance Review! Это прекрасная возможность оглянуться назад, оценить свои достижения, получить ценный фидбэк от коллег и наметить новые горизонты для своего развития! Давайте расти вместе!» Я читал это и чувствовал, как по пищеводу поднимается волна тошноты. «Прекрасная возможность». «Ценный фидбэк». «Расти вместе». Каждое слово было пропитано ядом лицемерия. Это была не возможность для роста. Это была показательная порка. Публичное взвешивание рабов на рынке. Процедура, призванная напомнить каждому его место и заставить его бежать еще быстрее. Начался первый этап – написание того самого self-review. Нам выдали шаблон – уродливый документ в Word с десятком полей: «Мои главные достижения», «Что я сделал для команды», «Мои зоны роста», «Мои цели на следующий период». Я открыл этот документ и час сидел, глядя на мигающий курсор. Мои главные достижения? Я поменял цвет кнопки. Я исправил опечатку. Я выровнял иконку. Как превратить это в эпос? Как из кучки мусора слепить монумент? Я посмотрел на Сергея. Он строчил по клавиатуре с бешеной скоростью, на его лице застыло выражение мучительного вдохновения, как у Достоевского, пишущего очередной роман. Я понял, что подходить к этому с точки зрения правды – гиблое дело. Это была не исповедь. Это был акт художественного творчества в жанре героической фантастики. Я начал писать. Моя задача по смене цвета кнопки превратилась в «глубокий анализ пользовательского опыта и A/B-тестирование цветовых схем для оптимизации конверсионного пути в рамках ключевой промо-кампании Q4, что привело к повышению кликабельности (CTR) на 0.05% по предварительным оценкам». Исправление опечатки стало «проактивной работой по улучшению качества контента и обеспечению консистентности пользовательского интерфейса». Выравнивание иконки было «внедрением pixel-perfect подхода к верстке для повышения визуальной привлекательности продукта и укрепления бренда компании». Я писал и чувствовал себя одновременно и гением лжи, и последним ничтожеством. Я создавал параллельную реальность, в которой моя работа имела значение. Я строил себе памятник из папье-маше и пустоты. И самое страшное было то, что я знал: все вокруг занимались тем же самым. Мы все были писателями-фантастами, соревнующимися в том, кто сочинит самую убедительную сказку. Следующим этапом был сбор «360-градусного фидбэка». Нам нужно было выбрать нескольких коллег, включая своего тимлида, и попросить их анонимно оценить нашу работу. Анонимно. Какая издевка. В нашей команде из десяти человек, где все сидели друг у друга на головах, любая «анонимность» была фикцией. Это был не сбор обратной связи. Это был обмен услугами. Ты пишешь хороший отзыв мне, я пишу хороший тебе. Это была круговая порука, ритуальный обмен похвалами. Я подошел к Ольге. «Оль, не могла бы ты оставить мне фидбэк для ревью?» Она устало улыбнулась. «Да, конечно. Ты мне тоже, ладно?» «Без проблем». Мы оба знали, что напишем друг другу стандартный набор банальностей: «Андрей – отличный командный игрок, всегда готов помочь, быстро учится». «Ольга – ответственный специалист, глубоко погружается в задачи, пишет чистый код». Мы даже не будем пытаться вспомнить, как мы на самом деле работали вместе. Это было неважно. Важно было соблюсти ритуал. Но была в этой системе и темная сторона. Если ты кому-то перешел дорогу, если кто-то на тебя затаил обиду, «анонимный» фидбэк превращался в идеальное оружие. Можно было написать любую гадость, зная, что тебе за это ничего не будет. Это была узаконенная система доносов, замаскированная под современную HR-практику. Я видел, как напрягся тот парень, который однажды посмел поспорить с Виталием на митинге. Он ходил по опенспейсу с видом человека, ожидающего удара в спину. Он знал, что его ждет. В его «анонимных» отзывах наверняка напишут, что он «не командный игрок», «токсичен» и «не принимает конструктивную критику». Эти ярлыки приклеятся к нему намертво и будут использованы как повод не дать ему повышения. Система не прощала инакомыслия. После сбора всех этих бумаг – твоего собственного героического эпоса и хвалебных од от коллег – наступал самый страшный этап. Личная встреча с тимлидом. One-to-one. Судный день. Меня вызвали в маленькую переговорку, которую прозвали «аквариумом» за ее стеклянные стены. Виталий сидел за столом, положив перед собой распечатку моего self-review. Он не смотрел на меня. Он смотрел в бумаги, и на его лице была маска скуки и вселенской усталости. Он выполнял свою часть ритуала. «Итак, Андрей, – начал он, не поднимая глаз, – давай обсудим твое ревью. В целом, все неплохо для новичка. Ты влился в процессы, выполняешь задачи. Коллеги отзываются о тебе положительно. Командный игрок, все такое». Он сделал паузу, перевернул страницу. Я сидел и молчал, чувствуя себя подсудимым, ожидающим приговора. «Но, – продолжил он, и это «но» повисло в воздухе, как топор палача, – есть и зоны для роста. Тебе не хватает проактивности. Ты делаешь то, что тебе говорят, но не предлагаешь ничего сам. Не берешь на себя ответственность. Мы ожидаем от наших сотрудников большей вовлеченности в продукт». Проактивность. Ответственность. Вовлеченность. Это были слова-убийцы. Абстрактные, неизмеримые понятия, которыми можно было оправдать любое решение. Что значило «быть проактивным» в моей ситуации? Предложить перекрасить вторую кнопку? Или взять на себя рефакторинг модуля, в котором я ничего не понимал, чтобы потом гарантированно провалиться и быть обвиненным в срыве сроков? Это была ловушка. Что бы ты ни делал, ты всегда был недостаточно проактивен. «Я понимаю, – выдавил я из себя. – Я буду над этим работать». Что еще я мог сказать? Спорить было бессмысленно. Это было все равно что доказывать стене, что она не стена. Приговор уже был вынесен. Он не обсуждал мою работу. Он зачитывал вердикт, который был согласован где-то там, наверху, на тайном сборище таких же, как он, надзирателей. Это сборище называлось «калибровкой». О нем ходили легенды. Раз в полгода все тимлиды и менеджеры собирались в большой переговорной на несколько часов и торговались за своих рабов. У каждого менеджера была квота. Он мог повысить грейд, скажем, десяти процентам своей команды. Еще десяти процентам он должен был поставить оценку «ниже ожиданий», чтобы потом было легче от них избавиться. А остальные восемьдесят должны были получить стандартное «соответствует ожиданиям». Это была математика, а не оценка реальной работы. Даже если бы вся твоя команда состояла из гениев, ты все равно должен был бы выбрать кого-то, кого назовешь отстающим. Система требовала жертв. И вот они сидели там, на этой «калибровке», и торговались. «Мой Сергей в этом полугодии закрыл сто пятьдесят тасков и вытащил сложный проект. Он заслуживает повышения», – говорил один. «А моя Ольга не только таски закрывала, но еще и двух новичков менторила. Она больше заслуживает», – отвечал другой. Это был аукцион, где на кону стояли наши судьбы. И выигрывал не тот, чей сотрудник работал лучше, а тот, кто был более наглым, громким и имел больше влияния. Наши карьеры решались не нашим кодом, а искусством торга наших надсмотрщиков. «В общем, – закончил Виталий, закрывая папку, – твой результат – "соответствует ожиданиям". Это хороший результат для первого ревью. Продолжай в том же духе, работай над проактивностью, и в следующий раз, возможно, мы сможем поговорить о повышении грейда». Он протянул мне руку. Его рукопожатие было вялым и безжизненным. Я вышел из «аквариума» и почувствовал себя опустошенным. «Соответствует ожиданиям». Это была самая убийственная оценка. Она означала: «Ты достаточно хорош, чтобы мы продолжали тебя эксплуатировать, но недостаточно хорош, чтобы мы платили тебе больше». Ты – нормальный, исправно работающий винтик. Крутись дальше. Я вернулся на свое место. Сергей посмотрел на меня с сочувствием. «Ну что?» – спросил он. «Соответствует». Он кивнул. «Классика. Не парься. Тут почти все получают "соответствует". Это способ держать тебя на коротком поводке. Тебе показывают морковку – следующий грейд, – но никогда не дают ее укусить. Чтобы ты продолжал бежать». В следующие несколько дней по опенспейсу прокатилась волна результатов. Напряжение, копившееся неделями, разрядилось. Были и победители. Девушка с горящим взором с нашего онбординга получила повышение до мидла. Она ходила с таким видом, будто ей вручили Нобелевскую премию. Она теперь будет получать на пятнадцать процентов больше, и в ее Джире появятся задачи с пометкой «повышенной сложности», что на деле означало «еще более бессмысленные и запутанные». Она выиграла право бежать в колесе, которое было чуть позолоченным. Были и проигравшие. Тот парень, что спорил с Виталием, получил «ниже ожиданий». Он сидел за своим столом, белый как полотно, и смотрел в одну точку. Все понимали, что это черная метка. В ближайшие месяцы его начнут выживать. Ему будут давать самые невыполнимые задачи, критиковать на каждом митинге, пока он либо не сломается и не уволится сам, либо его не уволят за «несоответствие». Мясорубка избавлялась от бракованных деталей. А большинство, как и я, получили свое «соответствует». Мы были серой массой, топливом, на котором работала эта машина. Мы обменивались усталыми, понимающими взглядами. Гонка закончилась. Но все знали, что это лишь временная передышка. Через мгновение раздастся выстрел стартового пистолета, и начнется новый забег. Уже на следующий день все вернулось на круги своя. Люди снова сидели, уткнувшись в мониторы, снова писали код, снова ходили на бессмысленные митинги. Но что-то изменилось. Теперь все знали правила игры. Раньше я думал, что моя цель – писать хороший код и делать полезный продукт. Каким же я был наивным. Теперь я знал, что моя настоящая работа – это не программирование. Моя настоящая работа – это создание видимости. Видимости бурной деятельности. Видимости проактивности. Видимости командной работы. Я должен был не просто закрывать таски. Я должен был закрывать их так, чтобы это можно было красиво упаковать в следующий self-review. Я должен был писать не код, а строчки в свое будущее резюме для внутреннего пользования. Я начал играть в эту игру. Я стал писать еженедельные отчеты о своей работе и отправлять их Виталию, хотя он их не просил и, скорее всего, даже не читал. Я начал выступать на митингах с «предложениями», большинство из которых были очевидными или невыполнимыми, но сам факт их озвучивания шел мне в плюс. Я стал тем, кого презирал. Я стал одним из них. Я чувствовал, как яд, полученный в первый день, мутирует внутри меня. Он убивал во мне инженера и растил менеджера по продаже самого себя. Он атрофировал желание создавать и гипертрофировал умение казаться. Я все еще сидел в своем кресле, в том же самом опенспейсе, но я уже был другим человеком. Я был хомячком, который осознал, что бежит в колесе. Я понял всю абсурдность и безысходность этого забега. Но я не мог остановиться. Потому что за пределами этого колеса была лишь неизвестность и холод. А здесь, внутри, было тепло, сытно и безопасно. Здесь регулярно насыпали корм в миску и меняли опилки. И все, что от тебя требовалось, – это бежать. Бежать, не задавая вопросов. Бежать, пока у тебя не откажут лапки. Бежать до самого конца, до того момента, когда тебя, изношенного и бесполезного, просто выкинут и заменят новым, молодым и полным сил хомячком. Гонка не заканчивалась никогда. Она и была жизнью.

Иллюзия созидания и конвейер задач

Перформанс-ревью оставило после себя привкус пепла во рту и звенящую пустоту в черепной коробке. Гонка закончилась, победители и проигравшие получили свои ярлыки, и наступило затишье. Но это была не тишина умиротворения, а мертвая, вязкая тишина болота, в котором замерла всякая жизнь. Напряжение, вибрировавшее в воздухе на протяжении последнего месяца, спало, обнажив под собой костяк тотальной, всепоглощающей апатии. Люди больше не играли в продуктивность, не изображали бурной деятельности у кулеров. Они просто сидели, уставившись в свои мониторы, как заключенные, смотрящие на тюремную стену после неудавшегося побега. Колесо остановилось на мгновение, давая хомячкам перевести дух, прежде чем надсмотрщик снова ударит по нему палкой. Мы получили свое «соответствует ожиданиям», вердикт, который был одновременно и оправданием, и приговором. Ты достаточно хорош, чтобы продолжать крутить педали, но недостаточно ценен, чтобы тебя перевели в клетку позолоченную. Ты – топливо. Расходный материал. И теперь, когда иллюзия возможного роста развеялась, как утренний туман, осталась только работа. Вернее, то, что здесь называли этим словом. Остался конвейер.

Сердцем нашей цифровой каторги, ее главным алтарем и одновременно плахой была Джира. Это был не просто таск-трекер. Это была наша священная книга, наш талмуд, наш уголовный кодекс. Каждое утро начиналось не с кофе, а с открытия этой багрово-белой страницы, на которой были расписаны все наши грехи и предначертаны все наши муки на ближайшие восемь, а то и двенадцать часов. Джира была идеальным воплощением корпоративного ада. Она брала живую, сложную, многогранную идею, если таковая вообще осмеливалась зародиться в этих стенах, и расчленяла ее на сотни мелких, безжизненных, не связанных друг с другом кусков. Это была промышленная мясорубка для смысла. Каждая задача, каждый «тикет», был отдельным органом, вырванным из тела. «Создать кнопку». «Изменить цвет текста». «Добавить поле в форму». Никто из нас не видел целого организма. Мы были слепцами, ощупывающими слона. Я трогаю хобот, Сергей – ногу, Ольга – хвост. Никто из нас не знает, что это слон. Да и слона никакого не было. Был лишь монстр Франкенштейна, сшитый наспех из мертвой плоти бездарных идей и противоречивых требований.

Наш рабочий процесс был доведен до автоматизма ритуальной порки, именуемой Скрамом. Каждые две недели мы проходили через одни и те же круги этого бюрократического чистилища. Все начиналось с «планирования спринта». Мы собирались в той же душной переговорке, и на большой экран выводился «бэклог» – бесконечный список задач, похожий на перечень пыток в средневековом замке. Нашим главным инквизитором был продакт-менеджер, человек по имени Максим. Это был совершенно иной тип корпоративного существа, нежели Виталий. Если Виталий был лагерным надзирателем, капо, который следил за дисциплиной и исполнением приказов, то Максим был идеологом, пропагандистом. Он был жрецом культа Карго. Он искренне верил, что если мы будем в точности копировать ритуалы больших и успешных компаний, то и к нам прилетит самолет с деньгами и славой. Он говорил на особом, выхолощенном языке, состоявшем из англицизмов и маркетингового бреда. «Нам нужно засинкаться по поводу нового эпика, чтобы пропушить его в этом квартале и забустить наши метрики по энгейджменту пользователей». За этой словесной шелухой скрывалась зияющая пустота. Его работа заключалась не в том, чтобы создавать хороший продукт. Его работа заключалась в том, чтобы конвейер не останавливался. Он был тем, кто бросал в мясорубку куски замерзшего мяса – наши задачи.

Самым сюрреалистичным ритуалом планирования был «покер». Нам раздавали специальные карточки с числами Фибоначчи. Максим зачитывал очередную задачу, например, «Реализовать систему ачивок для пользователей». А потом мы, десять взрослых, образованных людей, должны были на счет три показать карточку с «оценкой» сложности этой задачи. Это было похоже на сеанс в сумасшедшем доме. Один показывал «3», другой «8», третий «13». И начинался торг. «Почему ты думаешь, что это 13?» – спрашивал Виталий у Сергея. «Ну, там же надо с бэкендом интегрироваться, а у них документации нет, и вообще они не отвечают неделями», – уныло отвечал Сергей. «А я думаю, это 5, – вступала Ольга, – мы можем взять готовую библиотеку и просто прикрутить ее». Этот спор не имел никакого отношения к реальности. Мы не оценивали сложность. Мы торговались за количество времени, которое нам позволят потратить на эту бессмыслицу. Это была иллюзия контроля, иллюзия планирования. Система создавала видимость того, что мы управляем процессом, что мы принимаем взвешенные, основанные на данных решения. На самом деле мы просто гадали на кофейной гуще. А потом, когда мы неизбежно не укладывались в свои же выдуманные оценки, нас же и наказывали за «плохое планирование» и «неумение оценивать риски». Система всегда была права. Виноват был всегда винтик.

После того как задачи были «оценены» и набросаны в спринт, начиналась сама работа. Каждый из нас забирал себе тикет с верхушки списка. Ты открывал его. Внутри – одно-два предложения, написанных Максимом. «Как пользователь, я хочу видеть свой прогресс по ачивкам, чтобы чувствовать себя вовлеченным». И все. Никаких деталей. Никаких макетов. Никаких технических требований. Ты был предоставлен сам себе. Ты должен был пойти к дизайнеру, который нарисует тебе что-то на свой вкус. Потом пойти к бэкендерам, которые скажут, что таких данных у них нет и вообще они заняты другим. Потом пойти к тестировщику, который скажет, что не понимает, как это тестировать. Ты тратил день или два не на написание кода, а на беготню по этому муравейнику, пытаясь собрать из обрывков информации хоть какое-то подобие технического задания. Это называлось «проактивностью» и «коммуникацией». На самом деле это была еще одна форма издевательства, перекладывание ответственности с менеджеров на исполнителей. Если ты сделаешь что-то не так, виноват будешь ты – «плохо уточнил требования».