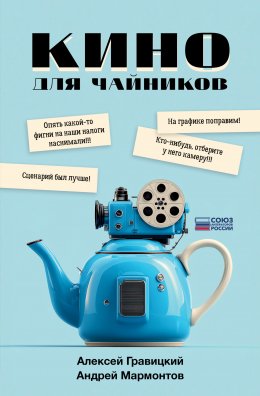

Кино для чайников

© Гравицкий А.А., 2025

© Мармонтов А.В., 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Вместо предисловия

Как-то раз на одном фестивале мы – оба-двое – неожиданно, а может, и ожидаемо, вместе оказались на одной сцене, чтобы развлечь почтенную публику историями о том, как пишется и снимается кино. Мы – это иногда притворяющийся продюсером писатель и сценарист Алексей Гравицкий и так же не чурающийся прикинуться продюсером режиссер Андрей Мармонтов. Выступление продлилось часа полтора и превратилось в довольно бодрый тематический стендап. Причем очень быстро нам обоим стало понятно, что травить байки про кино из собственного опыта мы можем еще очень и очень долго. Потому как собственный опыт обширный и баек набралось на все случаи жизни.

Тогда-то и возникла мысль записать эти байки и собрать из них книжку. Но мы люди русские, и читатель у нас русский, а так уж вышло, что в русской традиции не принято просто развлекать зрителя и читателя безо всякого смысла. А какой может быть смысл в сборнике анекдотов? И тогда мы решили добавить в эту книжку немного знаний о киноиндустрии вообще и о своей профессии в частности. Таким образом получилась книжка, как говорят в рекламе, три в одном. Но книжка – не шампунь, так что для нее это триединство, как нам кажется, даже полезно.

Это не учебник. То есть здесь, во-первых, не будет никакой академичности, а во-вторых, мы не собираемся учить вас трехчастной структуре и прочим аркам героя – для этого есть Говард, Мабли, Сеггер, Червинский и Снайдер. На худой конец, если очень хочется нудежа, – Макки. И тем не менее это все же немного учебник, потому что опытом мы с вами таки поделимся, а опыта работы в индустрии за спиной у каждого из нас, как уже было сказано, не один десяток лет и не один десяток проектов.

Это не мемуары. Не дай бог! Мы еще не настолько стары, чтобы вспоминать, как было хорошо когда-то, потому что оно уже прошло и покрылось пылью. Жизнь продолжается, нам и когда-то было хорошо, и сейчас неплохо. И все же в этом есть элемент мемуаристики, потому что речь пойдет о жизни, людях и вполне реальных ситуациях, связанных с кино.

Это не сборник анекдотов. Но киношных баек, способных вас рассмешить, здесь будет с избытком. Потому что кино – это весело. Хотя справедливости ради надо сказать, чаще всего, когда история звучит гомерически смешно, непосредственным участникам событий хочется плакать. И чем веселее звучит байка, тем горше слезы. Но мы привыкли, потому как слабаки в кино не приживаются.

Ну и дисклеймер – куда ж без него в кино?

Не все события вымышлены, не все совпадения случайны.

Итак, поговорим о кино…

Часть первая

Как попасть в кино и как в нем остаться

Говорит сценарист

– Тебе подработка нужна?

С этой фразы началась первая в моей жизни сценарная работа. Было самое начало нулевых. Я работал с детьми в частной школе по первой своей психолого-педагогической специальности. Параллельно что-то писал и уже активно публиковал рассказы в периодике. Мне позвонил приятель, который, в отличие от меня, на тот момент активно искал работу и сидел в обнимку с газетой «Из рук в руки». В ней он и наткнулся на объявление: некая контора искала сценаристов для флэш-анимационного сериала.

На волне дикой популярности «Масяни» все тогда хотели делать флэш-мульты. Школа, в которой я работал, находилась на улице Заморенова, а контора, которой необходимы были сценаристы, располагалась в еще не снесенном киноцентре «Соловей» на Красной Пресне – два шага, почему бы не зайти? И я зашел.

Как писать сценарии, я тогда себе не представлял вовсе, знакомых сценаристов у меня не было. Но у меня и знакомых писателей никогда не было, и как писать литературу, я тоже на старте не имел ни малейшего понятия, что не помешало начать писать и публиковаться. Так что опыт влезания в авантюры имелся. Прибавьте к нему живой интерес к новому творчеству и естествоиспытательский азарт – и разойдитесь. Кто-то скажет, что в профессию невозможно зайти с улицы, я на своем примере отвечу – возможно все. На кураже можно прошибить любую стену.

Со словами: «Я по объявлению» – я зашел в киноцентр, поднялся по лестнице, прошел по коридору, увешанному портретами тех, кого я видел только на экране телевизора, и вошел в кабинет. Наверное, мне повезло: люди в кабинете видели во флэш-анимации способ быстрого заработка без серьезных вложений, в связи с чем людям в кабинете было совершенно плевать, кто я и что у меня в бэкграунде. Можешь написать трехминутную историю на полторы странички – покажи. И я показал. Им понравилось.

Так я написал десяток незамысловатых полуторастраничных шутейных историй, три из которых даже успели снять. И еще пару выпусков музыкальной передачи – что-то среднее между «Утренней почтой» и «Бивисом и Баттхедом», только постебывались там над попсой того времени не укурки, а герои этого самого флэш-мульта. Герои весьма специфические.

Люди, сидевшие в киноцентре, придумали конкурировать с Масяней при помощи яиц. И это не фигура речи. Мир, в котором существовали персонажи их мульта, походил на наш, но был населен яйцами. Главными героями, соответственно, тоже были яйца – серый меланхолик Право и неунывающий оранжевый сангвиник с шилом в заднице Лево. Так с пары яиц, если угодно, правого и левого, начался мой долгий путь в кинодраматурги.

За полуторастраничный сценарий мне платили по сотне баксов, сколько стоил сценарий передачки, уже не помню. Но при месячной зарплате на основной работе в четыреста долларов это было коммерчески привлекательно. А уж насколько это все было привлекательно творчески, притом что я ничего подобного никогда не делал, словами не передать. Впрочем, первый шаг в сценаристике оказался, как первый оргазм, – таким же ярким и таким же скоротечным. Проект, видимо, не оправдал ожиданий создателей, полыхнул и закрылся, но сделал главное – посеял во мне интерес к работе над сценарием. И следующий шаг не заставил себя ждать.

Второй «подход к снаряду» оказался более серьезным, хоть и таким же спонтанным. Мне позвонил мой друг – сценарист Сережа Юдаков, хотя на самом деле никаким сценаристом он тогда еще не был. Мы задружились в конце девяностых в зарождающемся интернете, где мы выкладывали свои первые тексты, по-дружески делились контактами редакций газет и журналов, параллельно печатали в них свои рассказы и нащупывали пути в творчество. Только в отличие от меня Сережа ощупью, хоть и не с первого раза, зашел во ВГИК и учился там уже несколько лет, потому он для меня тогда был полноценным сценаристом. Тем более что ВГИКовские мастера, видя талант, охотно подкидывали ему подработку. Параллельно Сережа занимался славяно-горицкой борьбой, на тренировке неудачно пропустил удар в голову и вскоре лег в больницу с гематомой на треть черепа. Череп вскрыли, гематому откачали, будущего сценариста поставили на ноги, но возникла проблема. Голова после операции у Сергея работала с трудом, а ВГИКовский преподаватель, подкинувший работенку, ждал обещанный сценарий, и сроки там дымились. С этой бедой друг-сценарист мне и позвонил. Я выслушал, сказал, что если от меня понадобится помощь, то я готов помочь, хоть и мало что в этом понимаю. Сережа сказал, что учтет, и мы попрощались.

Перезвонил он недели через полторы с лаконичным предложением: «Приезжай». Я приехал. У Сережи и его преподавателя была идея, у самого Сережи были немногочисленные наброски. А сделать нужно было четыре серии лирической комедии в тональности «Любовь и голуби» – ни больше ни меньше. И мы сделали. Веселую и трогательную историю про моряков, которые болтаются между Архангельском и Соловками, а так как живут они на два берега, то так случилось, что и на две семьи.

С шутками да прибаутками мы учились писать, уж я-то – во всяком случае, и притирались друг к другу, потому как писать в соавторстве – отдельное умение, доступное далеко не каждому автору. Потом, много лет спустя, мы с Сережей напишем вместе еще кучу заметных фильмов. Но той четырехсерийки вы, увы, не увидите.

Нет, она получилась, и получилась неплохо. Просто так бывает. Не все кино, которое написано, бывает оплачено. Не все кино, которое оплачено, бывает снято. Не все кино, которое снято, доходит до зрителя. В кинобизнесе царят свои безжалостные законы, и ориентированы они не на творчество, а на деньги.

Мы продали четыре серии в опцион, то есть за небольшие деньги на несколько лет, с условием, что если кино за это время не начнут снимать, то права на сценарий по истечении срока вернутся к нам. Кино не сняли. После этого сценарий продавался еще несколько раз, но до съемок так и не дошло. Сейчас, кстати, закончился очередной договор опциона, так что можно попробовать продать его еще раз. Но это теперь, а тогда… фильм не сняли, знаменитыми мы не проснулись, но кое-что базовое про кино я для себя понял.

Говорит режиссер

«Как стать режиссером?» – спросили меня на одной из встреч со зрителями.

«А никак!» – автоматически ответил я.

Ответил – и задумался. А ведь действительно так случилось, что я не знаю ни одного приличного представителя своей профессии, который бы пришел в нее простым и понятным путем. Школа – институт – площадка. Все какие-то непростые. Всех покидало по жизни, пока они не осели в режиссерском кресле.

Кстати, об этом определении. Есть расхожее и, поверьте, весьма превратное представление о том, что режиссер сидит в том самом кресле и лениво отдает команды. Увы. Режиссер бегает. Нет, не так. Режиссер бегает, носится, мечется, снует и шныряет по площадке. А чего вы хотите? На площадке минимум семьдесят человек, и все они пытаются сделать все не так, как надо.

В общем, за одну смену я прохожу по площадке минимум пятнадцать тысяч шагов. Вот такое оно, режиссерское кресло.

Всю школьную пору я был физиком. Я участвовал в физических олимпиадах, более того, побеждал в них. Учителя мне прочили карьеру физика. Знакомые кандидаты и доктора наук утверждали, что я пойду по стопам отца и тоже стану физиком. «Физик, физик, физик», – звучало отовсюду. Создавалось впечатление, что физиком я уже родился. Родился, напѝсал в пеленки – и стал.

И неудивительно, что в школьном альбоме все желали мне совершить великие открытия, разумеется, в физике. И только одна девушка скромно, в углу виньетки, написала: «Желаю тебе стать клоуном».

И я стал.

То есть я, конечно, сопротивлялся. Поступал в Бауманку и уходил из нее. Потом снова поступал и снова уходил. Попутно я, естественно, участвовал во всевозможной самодеятельности, где, кстати, преуспел. И в конце восьмидесятых годов уже был актером одного из известных в стране театров пластической драмы. Вполне себе профессионального театра.

Но был изгнан оттуда.

И вот еду я в электричке сумрачным осенним днем. За окном серое Подмосковье тех лет. Мне двадцать лет, и моя жизнь, разумеется, закончена. То есть Бауманка еще ждет меня. Замдекана поможет восстановиться, он питает ко мне какую-то слабость, помогая удерживаться в институте, в котором я уже полгода не появлялся. Проблема в том, что я не хочу. Я хочу в тот странный ненастоящий мир придуманных эмоций и страстей. Но он меня не желает. Буквально пару часов назад мой режиссер, которого я буквально боготворил, выгнал меня из своего театра.

Все это я по третьему разу пересказываю своему товарищу, напрочь игнорируя тот факт, что он при этом присутствовал.

Он вздыхает и говорит:

– А ты помнишь, с какой формулировкой тебя выгнали?

– Нет, какая разница?! Меня выгнали!!!

– Идиот! Он сказал, что два режиссера ему в театре не нужны!

– Бред какой-то! Он же один, откуда второй?

Товарищ жалостливо смотрит на меня, вздыхает и отворачивается к окну.

И тут я понял! Меня благословили на режиссуру!

То есть, конечно, ничего я не понял. Впереди было еще несколько лет метаний.

Физфак КазГУ, куда я поступил, поддавшись на уговоры мамы, и откуда благополучно вылетел через год, потому что: «Какая сессия? У меня спектакль на выпуске!»

Театр, потом опять театр, потом варьете в городе Одессе, куда меня каким-то чертом занесло, потом собственный сериал, который я придумал и, не поверите, снял. Да что там снял! Я умудрился прийти к старому прожженному телевизионному директору, который к тому времени стал гендиректором коммерческого телевизионного канала, и доказать ему, что мой сериал нужно поставить в эфир. Спасибо вам, Изя Эйнехович, что не выгнали молодого идиота, наряженного в костюм, сшитый для школьного выпускного вечера, и вошедшего с фразой: «Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться!»

И начались «мои университеты». Теперь-то я понимаю мудрость советской системы, в которой режиссер после института не мог получить «запуск» сразу. Необходимо было несколько картин отработать вторым режиссером, чтобы на практике понять технологию кинопроцесса. Но на дворе были девяностые. Старая схема рухнула, а новой не было и в помине. И я, засучив рукава, бросился изобретать велосипед заново.

Говорит сценарист

Принято считать, что в кино можно попасть только по блату или через постель продюсера. Не знаю, кто тиражирует эту ерунду, но одно могу сказать точно: от вас в любом случае потребуется серьезное желание и серьезная работоспособность, ну и капелька везения, которая рано или поздно придет, если вы по-настоящему задались целью сделать кинокарьеру. А путей входа в индустрию множество.

Самый простой – академический. Вы не поверите, но кинодраматург – это профессия, которой учат. Потому можно просто пойти в институт, которых сейчас развелось великое множество, отучиться пять лет и выйти дипломированным специалистом.

Что полезного дает вам этот вариант? Во-первых, академическое образование даст вам не только простой инструментарий, который должен освоить любой сценарист, но и возможность испытать этот инструментарий на практике. Здесь вы под присмотром мастера напишете свои первые сценарии, разберете написанное с человеком, владеющим профессией, исправите ошибки, насажаете новых, снова исправите и, практикуясь, вероятно, чему-то да научитесь.

Во-вторых, вы будете контактировать с людьми из профессии, и, если сумеете проявить талант и зарекомендовать себя правильным образом, сможете найти работу по специальности уже в процессе учебы.

В-третьих, на выходе вы получите не только знания, но и диплом. А кто бы что ни говорил, без бумажки вы по-прежнему букашка. Первый вопрос, который задаст вам – начинающему автору – любой продюсер, будет касаться ваших прошлых работ. И если вы не сможете похвастаться хоть какой-то фильмографией, следующий вопрос будет: «Что заканчивали?» И, поверьте самоучке, ответ: «Ничего не заканчивал, я самоучка» – не сильно приблизит вас к успеху.

В-четвертых, академическое образование дает правильную начитанность и насмотренность. Здесь вы посмотрите, прочтете и разберете то, что вряд ли стали бы смотреть и читать по собственному желанию, без толчка извне.

Для того чтобы писать, надо читать. Много разного. Для того чтобы писать кино, надо смотреть. Опять же много и разного. Для сценариста нет и не может быть неинтересных фильмов. Если вы выключили фильм, не досмотрев, потому что он скучен, неинтересен или откровенно плох, с вашей точки зрения, – вы обокрали себя. Важно смотреть и досматривать любое кино. Если на хорошем вы учитесь, как делать надо, то плохое как минимум научит вас тому, как делать не надо. И это не менее важно. Кроме того, непонравившееся вам кино вполне может иметь успех у зрителя, и тут автор, если он, конечно, автор, а не сноб, обязан остановиться и призадуматься над тем, почему это не самое удачное, с его точки зрения, кино получило аудиторию и зрительскую любовь.

Ровно так же для автора не бывает неинтересных жанров. Если, к примеру, вы любите детективы и игнорируете на этом основании другие жанры, вы себя хороните уже на старте. Ну или если и не хороните, то сильно ограничиваете. Особенно это касается авторов, работающих в жанре авторского или фестивального кино. Да, авторское кино – это жанр. Причем жанр самый простой, ведь нет ничего проще, чем включить в себе себя любимого и пустить на бумагу или на экран поток сознания.

Сейчас меня проклянут любители и создатели высокого фестивального искусства, но в авторском кино может работать абсолютно любой жанровый автор. А вот работать в жанре умеет далеко не каждый создатель фестивальных фильмов для избранной тусовочки. Ну и еще напомню, что искусство, оставшееся в веках и ставшее по-настоящему народным, никогда не было элитарным. Ни Шекспир, ни Пушкин, ни Высоцкий не работали «для своей аудитории». Они работали для всех. Так что смотрите фильмы в любом жанре и работать учитесь тоже в любом. А мысль о том, что ваш зритель вас найдет и поймет, а на остальных плевать, – глубоко порочна.

В чем минусы академического образования? На получение профессии вы потратите пять лет. Насматривать и начитывать вас, скорее всего, будут с уклоном в высокое искусство. И учить вас будут тоже высокому искусству с некоторым отрывом от земных реалий. И да, искусство – это прекрасно, но жизнь потом все равно внесет свои коррективы, и нырять с искусственных высот в реальность будет очень некомфортно.

Помимо классического академического образования, сегодня есть огромное количество тематических курсов. Здесь очень важно на старте понять, что прячется за рекламными слоганами, а также кто и чему вас будет учить. Глобально вариантов два.

Первый – не самый позитивный – вы нарветесь на коуча или на людей, которые по незнанию решили заработать деньги на образовательном процессе. В этом случае на выходе с курсов вы получите набор знаний, а по сути – все тот же инструментарий, возможность как-нибудь попрактиковаться и чему-то научиться, общение с такими же, как вы, горящими творчеством людьми и бумажку об окончании курса, не имеющую никакого веса. Еще в рекламных заманухах любят говорить о том, что у вас будет профессиональное портфолио, которое вы сможете показывать продюсерам. По факту это означает только, что вы напишете пачку заявок и синопсисов, которые сами сможете предлагать каким-то мифическим продюсерам. Почему мифическим? Потому что реальным все ваши портфолио на фиг будут не нужны.

Нет, в знаниях, общении и портфолио нет ничего плохого, но реальной практической пользы от таких курсов не очень много.

Второй вариант – курсы организованы действующим продакшеном, который понимает, что никаких денег он на образовательном процессе не заработает, а заработает скорее кучу геморроя. Вы спросите, зачем тогда это нужно продакшену? Все очень просто. Продюсеры ищут свежую кровь. Молодых, талантливых, не закосневших и не зажравшихся специалистов. Открывая подобные курсы, продакшен получает приток молодых, местами талантливых людей, фонтанирующих идеями и горящих желанием войти в индустрию. И здесь никто не питает иллюзий о том, что при помощи курсов длиной в несколько месяцев или даже год получится вырастить крепких профессионалов. Зато, во-первых, из молодых и жаждущих за это время можно будет вычленить талантливых и работоспособных, а во-вторых, этих талантливых и работоспособных можно будет научить хотя бы разговаривать на одном языке с продюсером, а это уже немало.

По итогу таких курсов кроме базовых знаний, возможности написать что-то под присмотром мастера, общения с похожими на вас безумцами, решившими посвятить жизнь кино, и бесполезного диплома вы получите уже не абстрактное портфолио, а вполне себе реальную возможность презентовать свой проект продюсерам и реальный шанс, если презентуемый проект этих продюсеров заинтересует.

Но помните, что здесь в любом случае работает частный случай закона Мерфи, гласящий: кто умеет – делает, кто не умеет – учит. Так что обращайте внимание на то, кто вас будет учить: теоретик или практик. И уточняйте, насколько озвученный в рекламе гуру на самом деле будет преподавать на ваших курсах. Случаи, когда звучная фамилия мастера используется для рекламы, а на деле мастер не преподает, а проводит разовый мастер-класс в качестве «свадебного генерала», далеко не единичны.

Третий способ войти в профессию – освоить ее самостоятельно. По большому счету все, кроме диплома, вы можете получить без посторонней помощи. Никто не помешает вам самосовершенствоваться: читать разную литературу и смотреть разное кино. И в учебниках, дающих базовые знания о профессии, сейчас тоже недостатка нет. Я знаю около полусотни книжек, учащих писать. Полагаю, на самом деле их значительно больше.

При выборе учебника глаза могут разбежаться в поисках нужного, но не стоит пугаться. Лишних знаний, а значит, и лишних учебников, не бывает. Но так же, как и в случае с гуру на курсах, стоит обращать внимание на автора. Хотите советов по делу – изучите фильмографию автора учебника, посмотрите, что он делал, чем знаменит. Исходя из этого оценивайте, насколько стоит доверять тому, что он вам рассказывает на страницах своей книжки.

И еще, занимаясь самообразованием, важно помнить одну очень важную вещь: все, изложенное в учебниках, – не догма. В творчестве нет ни одной непреложной истины, ни одной заповеди или принципа, которые нельзя было бы нарушить. Но! Для того чтобы иметь право нарушать правила, нужно сначала научиться очень точно по ним работать. Только тогда, когда вы филигранно овладеете приемом и поймете, как он работает, вы сможете перевернуть его с ног на голову, и это будет новаторством. Если вы решите нарушить правило, не освоив прием в совершенстве, вместо свежего взгляда вы получите лишь досадную ошибку.

Найти точки входа в профессию, освоив ее азы, тоже можно. Время от времени эти точки меняются, но есть они всегда. И это не только горизонтальные связи и личные знакомства.

Существует огромное количество питчингов и конкурсов. От небольших и малозаметных до, например, конкурсов от Института развития интернета или авторской программы Фонда кино, где с вами, если вы пройдете отбор, будут заниматься профессионалы, помогая написать, довести до ума и пристроить ваш сценарий.

Помимо этого, есть проекты с непритязательным отношением к авторам. Это малобюджетные сериалы, продолжающиеся в прокате годами и имеющие тысячи отснятых серий. Авторы таким проектам нужны всегда. Славы и больших денег участие в таком сериале вам не принесет, но начинающему оно даст гораздо больше – первую строчку в будущей фильмографии. А это важно, потому что, пока эта строчка не появилась, вас не существует.

На самом деле есть еще один способ заявить о себе в кино. И так как меня часто об этом спрашивают, полагаю, стоит о нем как минимум упомянуть. В кино можно зайти… сняв кино. Речь, конечно, не идет о чем-то большом и масштабном, скорее об очень и очень бюджетном кино. И примеры такого успеха есть. Самый известный, наверное, – «Ведьма из Блэр». Фильм, сделанный из ничего и стоивший в производстве ничего, выстрелил невероятным образом за счет идеи и формата.

Конечно, историй такого успеха, наверное, больше вспомнить не удастся, и тем не менее это не единичная история. Более того, в отечественном кинопроизводстве истории вхождения в профессию через низкобюджетные, снятые на телефон фильмы тоже есть.

Кроме того, можно вспомнить и другие истории, когда кино начиналось с интернет-роликов. Самые яркие примеры – «Кибердеревня» или «Непосредственно Каха», изначально существовавшие и набиравшие аудиторию в интернете. Но здесь надо помнить, что завоевать интернет – тоже не такое простое дело.

Второй вариант – короткий метр. Можно придумать и снять яркую короткометражку, точно так же попробовать раскрутить ее в сети либо проехаться с ней по кинофестивалям, которых, опять же, развелось множество. При самом хорошем раскладе на выходе вы получите готовый короткий метр, который быстро и наглядно сможет показать продюсерам, на что вы способны, а также фестивальные призы, которыми можно будет помахать у продюсера перед носом.

Плохая новость в том, что, во-первых, даже при всей бюджетности это все равно серьезные траты, потому что любое кино, даже самое дешевое, – очень дорогая игрушка. Во-вторых, это исключительно режиссерская история. Если вы режиссер, заявить о себе таким образом, может, и удастся. Автор же здесь в любом случае останется незамеченным.

Для авторов есть свой лайфхак, тоже, впрочем, весьма условный. Можно стать заметным автором в другой сфере, например, в литературе, но путь это долгий и малоперспективный. Кроме того, надо держать в голове, что литература – это другая профессия, которой надо учиться отдельно. И, самое главное, потом придется переучиваться. Если вы уже состоялись как литератор, примерить на себя – профессионала – роль студента может быть затруднительно, а примерять ее придется.

Литература и кинодраматургия очень разнятся между собой. В первую очередь инструментарием. Если литератор может удариться в описания, залезть в голову к своему герою, вывернуть ему душу наизнанку, то сценарист всего этого лишен. Даже театральный драматург может позволить себе вывести героя на авансцену, чтобы тот задвинул проникновенный монолог поверх голов, заглядывая в глаза каждому зрителю. И это может сработать. Но только в театре. В кино – нет.

В кино между зрителем и актерами нет театральной химии. Между ними – стекло. Потому у кинодраматурга весь инструментарий ограничивается тремя «д»: действие, диалог, деталь. И рассказывать историю исключительно этими средствами способен не каждый автор, так что, даже если вы верите в сказку про Золушку, учиться и пахать все равно придется. Золушка, кстати, тоже пахала так, что дай бог, пока фея-крестная не прилетела.

Говорит режиссер

Первым открытием было то, что главное в кино – люди. Я сейчас не имею в виду актеров, об этом позже. Главное – это команда.

Много лет спустя работала у меня хлопушкой[1] молодая девушка. Это был ее первый проект. И однажды в паузе мы разговорились. Она поведала мне, что ее должность – самая незначимая в команде. Она никто и звать ее никак. Да еще и приходится приносить режиссеру кофе. Нет, она понимает, что я большой начальник и меня нужно обслуживать, но столь подчиненное и незначимое положение очень ее огорчало. Пришлось проводить ликбез. Во-первых, кофе носится режиссеру, потому что у него просто нет времени сходить самому. Честно говоря, и в туалет-то, бывает, нет времени сбегать. Однажды я прикинул, что за смену я принимаю около полутора тысяч решений, каждое из которых кардинально влияет на весь фильм. То есть работаю постоянно. Кстати сказать, я много раз при возможности приносил кофе второму режиссеру, оператору, гаферу[2]… Да любому, кто в данный момент занят и не может отойти. Принести кофе на площадке – это знак уважения к труду человека. И, поверьте, он очень ценится. В том числе и мной.

А второе, и самое главное, – это то, что написано на хлопушке. В современном кино, а тем более сериале, снимается по нескольку тысяч, а то и десятков тысяч кадров. Причем снимаются они, разумеется, не последовательно, а вразброс. Один кадр к сцене может быть снят сегодня, а следующий – через пару месяцев. И что же случится, если та самая ничего не значащая, по ее мнению, девочка ошибется? Работа всей команды, всей сотни человек, уйдет в никуда. Этот кадр, скорее всего, потом просто не смогут найти.

В кино все зависят от всех. И это замечательно.

Но из этого вдохновляющего тезиса рождается следующий. Ты, режиссер, зависишь от всех. Режиссер – это та профессия, в которой ты сам, своими руками ничего не делаешь. Все, абсолютно все делает команда. Ты просто не в состоянии контролировать каждый аспект процесса. Каждую заклепку на костюме, каждую чашку на столе, каждую прядь прически. Абсурдность ситуации состоит в том, что при этом именно ты за все это отвечаешь. Перед продюсером, перед зрителем, перед собой, в конце концов. В ту секунду, когда ты сказал: «Стоп! Снято!» – ты принял на себя ответственность за все, что было в кадре. За все, что сделано твоей командой.

И чтобы не проклинать себя, группу и весь мир, ты должен очень внимательно работать на подготовительном периоде. Есть в кино такое понятие, как «читка». Это когда режиссер вместе с группой читает сценарий и обсуждает с коллегами каждую сцену. Как она будет снята, какой в ней должен присутствовать реквизит, костюмы и т. д. Типичная ошибка начинающего – считать, что все, что он скажет, будет понято и принято. Во-первых, скорее всего, режиссер не заканчивал ораторских курсов и будет косноязычен, как и большинство людей. Но даже если он Цицерон от рождения, остается проблема с тем, как его услышат и поймут члены группы. Утвердить цвет каждого цветочка на тарелочке – задача нереальная, не говоря уже о том, что быть специалистом во всех областях сразу просто невозможно, что бы там режиссер про себя ни думал. Более того – каждая служба ограничена своим бюджетом, и если тарелочки с синей каемочкой, которые так хотел режиссер, будут стоить слишком дорого, то придется покупать с фиолетовой. И точка. Потому что только такие и есть в магазине. Причем режиссер в этот момент, скорее всего, будет на отсмотре натуры или на пробах, и утвердить это решение не сможет. Значит, руководитель службы будет сам принимать решение, покупать их или нет. Все. Тотальный режиссерский контроль закончился. Он невозможен по определению. Кино – искусство коллективное.

Это значит, что в момент «читки» первое, что ты должен понять, – что за люди с тобой работают. Скорее всего, это будут неизвестные тебе работники, потому что команда каждый раз набирается заново. И с этими незнакомцами ты будешь делать свое кино. И как только ты сказал эту фразу – ты проиграл. Это не твое кино, это ваше кино. Эти люди будут не спать ночами, они будут мерзнуть на ветру, мокнуть под дожем, они будут, проклиная весь мир, тащить стокилограммовые приборы на гору. Ради чего? За зарплату? За зарплату ты получишь равнодушных людей, работающих «от сих до сих». Людей, которые тебе будут объяснять, что сделать то, что ты хочешь, просто невозможно. И ты останешься один. Делать свое кино.

Если ты этого не хочешь, то впусти людей в себя. С их проблемами, бзиками, слабостями. Постарайся понять, что ими движет. Сумей донести до них свою идею. Докажи, что она классная. Сделай их своими соратниками. И снимайте кино. Вместе.

Дело было в Одессе. Первый съемочный день. Бардак. Группа еще как следует не познакомилась. Схема работы не отлажена. Накладки идут одна за другой. Жара сорок градусов. Прямое палящее солнце. Сказать, что я раздражен, – ничего не сказать. Я прошу по рации принести мне воды. Проходит десять минут – воды нет. Я прошу еще раз. Еще десять минут – воды снова нет. Я уже не прошу, а требую!

В ответ слышу из рации молодой девичий голос.

– Что вы ко мне пристали? Смогу – принесу. Ждите. Без вас дел море!

Я столбенею. Желчно осведомляюсь у директора, откуда у нас в группе такая «профессиональная» буфетчица. Он мямлит про то, что она первый раз в кино. «И это дает ей право орать на режиссера на всю площадку?» – продолжаю вопрошать я.

Директор бледнеет и убегает за водой сам.

Пока он бегает за водой, хотя это и не входит в его обязанности, мне сообщают, что это его племянница. «Ну ладно, – говорю я. – Дам ей шанс».

Директор-то хороший. Я его знаю уже пятнадцать лет, и у него все всегда работает как часы.

Но через час ситуация повторяется. И тут уже напрягается вся группа. Дело не в воде – без нее я переживу. Дело в том, что власть режиссера на площадке эфемерна. И если ее не поддерживать, то все развалится. Я поворачиваюсь к директору. Он опускает взгляд. «Завтра ее не будет».

Объявляют обед. Его обычно привозят другие люди, и буфет может немного отдохнуть. Я иду по площадке и вижу молодую девушку, которая сидит в стороне и нервно курит, затравленно озираясь по сторонам.

Вот она, моя фея-буфетчица. Мастер коммуникации.

Сажусь рядом. Обвожу взглядом площадку и задаю, наверное, единственно правильный вопрос: «Страшно?»

И девушку прорывает. Она начинает рыдать. Внезапно рядом со мной оказывается не хамящая хабалка, а загнанный, потерявшийся ребенок.

Она рассказывает, что она в ужасе, что ничего не понимает. Что все от нее чего-то хотят, чего-то требуют. Что рация хрипит, и она не может понять, к ней ли обращаются. И что от страха она начала на всех орать, а она этого сама не любит. Но орет. Ненавидит себя и продолжает орать. Она нервно затягивается сигаретой. Потом наклоняется ко мне и по секрету сообщает, что она, кажется, наорала на режиссера, и теперь ей кранты. Дядя ее убьет и уволит. Именно в такой последовательности. А она так хотела поработать в кино.

Я вздыхаю и устраиваю ей пятнадцатиминутную лекцию про то, что и как работает в кино. На прощание она просит меня показать ей на площадке режиссера. Она их не видела ни разу. Я обещаю это сделать. Потом.

И происходит чудо. Я снял довольно много картин, но ни на одном проекте у меня не было лучшей буфетчицы. Она оказалась барменом по образованию, и вся группа вместо простой воды весь проект пила по жаре какие-то замысловатые безалкогольные коктейли. Несчастный дядя-директор закупал в немыслимых количествах мяту, базилик, лимоны и еще незнамо какие травы. Потому что в ЕЕ группе по-другому быть не может. ЕЕ группа работает много и тяжело. И она сделает все от нее зависящее, чтобы им было легче. И надо ли говорить, как ее любила группа?

Что заставило меня к ней тогда подойти? Не знаю. Но до сих пор горжусь этим. Горжусь, пожалуй, больше, чем многими своими снятыми картинами.

Власть режиссера. В современных реалиях продюсерского кино – вещь практически несуществующая. Какой властью обладает человек, который не может никого уволить? Более того, эта самая мифическая власть вредна, ибо рождает в режиссере самодура. В самом начале карьеры любому режиссеру кажется, что все, что извергают его уста, – чистое золото. И все окружающие, в том числе и продюсеры, должны смотреть ему в рот. Ибо он – творец, демиург. Можно пребывать в этом заблуждении многие годы. А можно попытаться понять, как работает механизм кино.

Можно, конечно, не понимать. Можно стоять посреди площадки и орать на всех. Упиваться эфемерной властью и поднимать свое ЧСВ за счет окружающих людей.

Если вас не интересует конечный результат.

Говорит сценарист

Итак, вы пришли к тому, что готовы работать в индустрии. Представили? В этот момент обычно встает стандартный набор вопросов, как у начинающих авторов к индустрии, так и у самой индустрии к начинающим авторам. Все эти вопросы продиктованы вполне естественными опасениями.

Первый и главный вопрос, который возникает у автора, родившего офигенную, на его взгляд, идею: а что, если мою идею украдут? И как эту идею обезопасить?

Начнем с того, что идеи витают в воздухе. То, что придумал один человек, другой может придумать независимо от первого. Таких случаев в мировом искусстве тьмы и тьмы. Меня лично за двадцать лет работы несколько раз пытались обвинить в воровстве. Каждый раз выдыхал и наглядно, на пальцах, прикладывая рабочую переписку, объяснял, что даже если предположить, что я мог вдохновиться неизвестным текстом неизвестного мне автора, то точно не в этом случае, потому как рабочие материалы по моему проекту появились раньше, чем текст автора, предъявляющего мне претензии.

Кстати, с придумками доходило и до курьезов. Двое моих студентов как-то принесли мне заявку на сериал, где действие крутилось вокруг известного писателя-фантаста Панова, который разводился с женой и судился за творческое наследие. Я ознакомился с историей, кивнул, что она-де бодрая и вполне может быть, но поинтересовался, есть ли у авторов договоренность с самим писателем Пановым на такое вольное с ним обращение? В ответ авторы развеселились: «Алексей, писателя Панова не существует, мы его придумали». Тут уже начал ржать я. Прежде чем говорить о том, что вы придумали известного писателя, неплохо было бы спросить у гугла, а нет ли такого писателя на самом деле. К слову, известный писатель-фантаст Вадим Панов тоже улыбнулся, когда услышал об этой истории.

Но важнее даже не то, что идеи витают в воздухе, а то, что в российском кино они не стоят ни-че-го. В самом лучшем случае на вас, начинающего, с вашей идеей или разработкой, найдется такой же условно начинающий продюсер, который, если вам повезет, заплатит вам какие-то копейки за ваш концепт с полным отчуждением прав. На этом ваша работа над проектом закончится, потому что если продюсер захочет сделать из этого кино, он позовет состоявшегося автора, который это кино напишет быстро, умело и так, как надо продюсеру. Но, скорее всего, не случится и этого, так что ваша идея перестанет вам принадлежать и просто ляжет мертвым грузом в продюсерском столе. Надолго. Навсегда.

Вероятнее же всего, ваша идея продюсера не заинтересует вовсе. Продюсер каждый день выслушивает тонны идей, плюс ко всему у него своих собственных – полная башка. Потому и воровать идею он тоже не захочет, уж поверьте. Но при этом вполне может случиться так, что спустя несколько лет вы увидите фильм от этого продюсера, который будет очень сильно напоминать идею, что вы ему когда-то принесли. И причина этого – не в желании украсть.

Продюсер постоянно мониторит рынок, отслеживает тренды и, если он нормальный профессионал, очень четко понимает, что нужно и что не нужно в данный момент кинорынку. Потому, если ваша идея не нужна, он ее забудет в ту же минуту, как выслушает. Но время проходит, тренды меняются, и озвученная вами некогда невостребованная идея вполне может попасть в тренд. А дальше включается человеческий фактор. Спустя три года продюсер не вспомнит, кто ему приносил идею. Он вообще не вспомнит, что кто-то ее ему приносил. Она просто всплывет у него на подкорке, и он, искренне уверенный, что сам это только что придумал, позовет к себе знакомого сценариста и посадит его писать сценарий. И никакого воровства.

Тут возникает второй вопрос: как себя обезопасить? Если честно и коротко, ответ будет предельно лаконичным – никак. Нет, есть, конечно, масса способов – от официального похода в Авторское общество и регистрации там своего текста (текста, а не идеи, что важно) до кустарного способа, когда текст распечатывается на бумаге, пакуется в конверт и отправляется самому себе обычной почтой. Таким образом вы получаете запечатанный конверт с вашей рукописью, на котором стоят почтовые штампы с датами отправки и получения и который может сойти за доказательство вашего авторства в суде. Но это в теории, а на практике, даже если вы напечатали готовый сценарий в каком-нибудь журнале, доказать, что у вас его сперли, будет затруднительно даже через суд. Достаточно поменять имена героев и некоторую часть событийного ряда – и ваше произведение становится другим произведением, уже не вашим.

Что делать? Выдохнуть и смотреть на это проще. Понимаю, для начинающего автора это звучит ужасно, но поверьте – это не самый большой кошмар, который вас ждет, если вы решили связать свою жизнь с кинодраматургией. В конце концов, если у вас сперли историю, это значит лишь то, что вы придумали интересную историю, а это уже победа, ведь тот, кто придумал одну историю, придумает и другую. А того, у кого всех талантов хватило лишь на воровство, остается только пожалеть.

Ну, и еще раз повторюсь – подворовывание идей если и случается, то крайне редко. Чаще происходит другая неприятная история. Она начинается с фразы: «Мы же не знаем, как вы пишете». Не имея фильмографии и желая получить проект, вы, конечно же, с этим согласитесь, после чего станете писать без договора и аванса, теша себя надеждой на то, что вот сейчас еще немного напишете, покажете свои таланты – и все будет. Тонко намекну: вероятнее всего, не будет. И не будет совершенно точно, если вам присылают в качестве тестового задания какие-то конкретные сцены с конкретными героями, которые вам необходимо расписать. Вы расписываете, получаете сухой ответ о том, что в ваших услугах не нуждаются, а потом из таких тестовых заданий складывается серия плохого бюджетного проекта, подредактированная умеющим писать автором. И вуаля! Быстро и почти бесплатно. Впрочем, эта схема, как мне кажется, стремительно устаревает, а вскоре – привет нейросетям – может и вовсе потерять актуальность.

Но вопросы, как уже было сказано, закономерно возникают не только у вас, но и у продюсера. Вопросы эти, как ни смешно, также продиктованы страхом. Боязнью, что вы не справитесь, а продюсер впустую потратит время и деньги. И страх этот вполне обоснован, потому что за вашим именем пока не стоит ничего, что склонило бы чашу весов в вашу пользу. А всей привлекательности в вас для продюсера – только ваша творческая юность, означающая возможное наличие авторского задора и свежести идей и вашу низкую стоимость как специалиста.

Именно отсюда растут и «что писали?», и «что заканчивали?», и даже раздражающее «мы не знаем, как вы пишете». Плохая новость в том, что перепрыгнуть через этот этап удается очень немногим, так что готовьтесь к тому, что через это придется пройти. Хорошая новость в том, что дорогу осилит идущий. И если вы не устроите истеричный дверью-хлоп с посылом всего этого к японской матери и последующей игрой в непонятого гения, то рано или поздно одолеете и эту ступеньку. В моей авторской жизни пустых разговоров, потерянного времени и потерянных проектов было в изобилии. Но зачем о бесполезном? Давайте лучше расскажу о рабочей истории.

Вместе с Сережей Юдаковым училась Ира Карпова. Автор уникальный: она не поступала во ВГИК, но ухитрилась каким-то образом устроиться на курсе вольным слушателем. Ира и привела нас с Сергеем к Григорию Любомирову, который запускался тогда с сериалом «Рублевка Live». Любомиров был широко известен телевизионными хитами «Куклы» и «За стеклом». Сережа мило пообщался с ним, а когда встреча закончилась, сказал, что не станет этого писать, потому как это не кино и с кинематографом ничего общего не имеет.